LA STORIA DELLA NAVE DA CARICO VALFIORITA

LA STORIA DELLA NAVE DA CARICO

VALFIORITA

UNA VITA BREVE…

La Valfiorita Impostata nel 1939 nei cantieri Franco Tosi di Taranto in costruzione Varata il 5 luglio 1942 e completata il 25 agosto 1942 dalle Industrie Navali Società Anonima.

CARATTERISTICHE:

Motonave da 6200 tsl - lunga 144,47 metri - larga 18,65 - velocità 14-15 nodi.

UN PO’ DI STORIA…

Il 17 settembre 1942, la Valfiorita viene requisita dalla Regia Marina, per essere adibita al trasporto di rifornimenti per le truppe in Africa Settentrionale. La nave viene armata con un cannone da 120/45 e tre mitragliere contraeree Oerlikon da 20 mm. Per ostacolare la localizzazione della Valfiorita da parte di unità nemiche, viene installato anche un impianto nebbiogeno a cloridrina.

Eravamo in piena guerra per cui l’approvvigionamento di materiali ed attrezzature non era cosa facile. I metalli erano strategici e le priorità verso gli armamenti bellici erano maggiori.

Il 20 settembre 1942 la nave inizia a Taranto il carico di rifornimenti destinati alle forze italo-tedesche a Bengasi, prendono parte al viaggio in AS anche un centinaio di militari del Reggimento Cavalleggeri di Lodi.

Vennero imbarcate in tutto 4171 tonnellate di carico, comprendente 77 veicoli e 206 motociclette italiane, 95 veicoli tedeschi (moto comprese), 16 cannoni e 14 autovetture.

Il 3 ottobre, con i suoi 97 uomini di equipaggio (48 civili, tra cui 3 operai della Franco Tosi di Legnano, azienda produttrice dei motori, e 49 militari della Regia Marina), imbarcò anche 110 militari italiani del Reggimento Cavalleggeri di Lodi e 100 militari tedeschi. Sulla nave erano presenti due comandanti, il capitano di lungo corso Giovanni Salata (comandante civile) ed il capitano di corvetta Giuseppe Folli, comandante militare.

LA PARTENZA

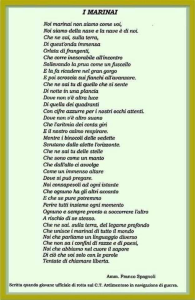

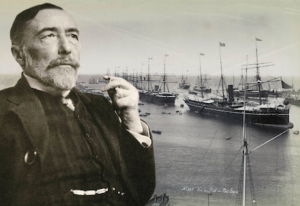

Antonio Pigafetta (classe Navigatori)

Camicia Nera

Saetta

Con la scorta dei cacciatorpediniere Antonio Pigafetta, Camicia Nera e Saetta, la VALFIORITA prende il largo alle 15.10, ma solo a mezzanotte che fu dato l’allarme aereo.

Poco dopo in cielo esplosero i bengala che illuminarono il convoglio italiano che era stato segnalato da un Supermarine Spitfire, (foto sopra) aereo da ricognizione a lunga autonomia, sulla base delle intercettazioni delle informazioni fornite da “ULTRA”.

L’attacco inglese era composto da quattro Vickers Wellington (foto sopra) del 69th Squadron della Royal Air Force, armati sia di bombe che di siluri.

Il Vickers Wellington era un bombardiere medio bimotore inglese, realizzato sul finire degli Anni trenta; largamente impiegato nel corso della Seconda guerra mondiale, fu costruito in oltre 11.000 esemplari, caratterizzato dall'inusuale struttura geodetica, sviluppata dal celebre ingegnere ed inventore britannico Barnes Wallis, che garantiva al velivolo un'eccezionale robustezza, già sperimentata con il precedente Vickers Wellesley.

Caratterizzato dalla sigla interna Type 271, il velivolo fu inizialmente chiamato Crecy (dal luogo in cui si svolse una battaglia della guerra dei cent’anni. Il nome definitivo fu in onore del primo duca di Wellington che sconfisse Napoleone Bonaparte nella Battaglia di Waterlloo.

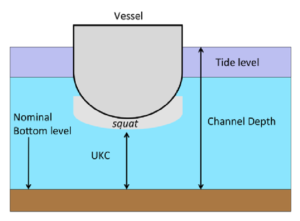

Riporto la cronaca dell’attacco tratta da Ocean for Future

L’attacco fu fulmineo, e nonostante l’uso di un pallone frenato e di una fitta cortina fumogena, raggiunse il suo scopo. I bombardieri Wellingtonattaccarono a motore spento da 1370 metri di quota, ed una bomba da 1000 libbre cadde a meno di 140 metri a poppavia della Valfiorita. Uno degli aerosiluranti, volando a bassissima quota, sganciò il suo siluro da 640 metri. Il siluro colpì la Valfiorita nella stiva numero 5, a poppa, facendo levare una fiammata rossastra ed aprendo una grossa falla attraverso cui l’acqua allagò le stive 5 e 6. La reazione della contraerea riuscì a danneggiarlo e costringerlo in seguito ad un atterraggio d’emergenza a Luqa. Sulla Valfiorita si scatenò il panico. A seguito del siluramento anche l’apparato fumogeno della nave rimase danneggiato ed il cloro venne disperso su ponte ferendo molti marinai. Nonostante gli effetti provocati dalla falla, causassero un rapido allagamento, esteso anche alla galleria dell’asse dell’elica, la motonave Valfiorita, proseguì il suo moto raggiungendo il mattino del 4 ottobre Corfù. Al fine di effettuare le dovute riparazioni fu quindi fatta incagliare ad una ventina di metri dalla costa. Nel frattempo i militari del Reggimento Cavalleggeri di Lodi vennero sbarcati e si accamparono presso il vicino villaggio di Potamòs, dove la popolazione soffriva di una gravissima carenza di cibo. Furono i militari italiani a condividere le loro razioni per permettergli di sopravvivere.

Sbarcati uomini e mezzi, solamente il 25 novembre 1942, dopo avere effettuato alcuni lavori, viene messa in condizioni di riprendere il mare, e raggiunge Taranto per i lavori di riparazione.

Terminati i lavori in bacino, a fine giugno 1943 la Valfiorita, ultimò anche le prove in mare e tornò in servizio.

Il 27 giugno 1943 il Comandante civile della motonave, il Capitano di lungo corso Giovanni Salata, chiede l’invio del materiale che mancava, specie delle 55 bombole di anidride carbonica dell’impianto antincendio, che erano state sbarcate per essere ricaricate dopo il siluramento dell’ottobre 1942 e non erano più state restituite. Furono inviate dieci bombole, ma il 7 luglio 1943 il Tenente di Vascello Giuseppe Strafforello, nuovo Comandante militare della Valfiorita dovette lamentare allo Stato Maggiore che le dieci bombole mandate erano inadatte all’impianto della Valfiorita, e che, come già aveva comunicato il comandante Salata il 2 luglio 1943, non c’erano altri mezzi antincendio a bordo della nave.

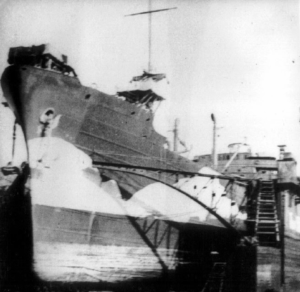

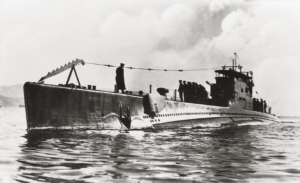

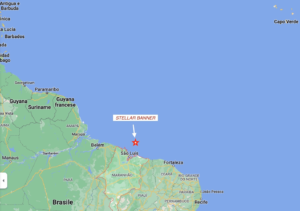

Sempre in data 7 luglio 1943, la nave in tarda serata, parte da Taranto in direzione Messina, sprovvista di ogni mezzo per spegnere qualsiasi focolare d’incendio, carica di mezzi, tra cui camion Fiat 626, moto, autoblindo e altri veicoli. L’equipaggio civile era composto da 45 uomini, mentre quello militare era composto da italiani e tedeschi. Arrivata a Messina, intorno alle 20,50 dell’8 luglio 1943, lascia il porto messinese in direzione Palermo, alle 22,30 giunta nello specchio di mare tra Capo Rasocolmo e Mortelle, viene fatta oggetto di attacco nemico da parte del sommergibile della Royal Navy HMS Ultor (P53) (foto sotto) agli ordini del Lt. George Edward Hunt DSC, RN.

L’unità britannica lancia quattro siluri, due dei quali colpiscono mortalmente la motonave. Distrutto il carteggio di bordo, i due comandanti civile e militare, danno l’ordine di abbandono della nave.

In soccorso dei naufraghi, oltre alla torpediniera di scorta “Ardimentoso”, accorsero da Messina le regie corvette Camoscio e Gabbiano (della stessa classe).

Su 45 civili e 22 militari (18 italiani e 4 tedeschi) che componevano l’equipaggio della Valfiorita, 13 civili persero la vita (dodici – soprattutto del personale di macchina – risultarono dispersi ed il direttore di macchina Pegazzano morì in ospedale) e 11 militari (7 italiani e 4 tedeschi) rimasero feriti.

Torpediniera di scorta ARDIMENTOSO in bacino di carenaggio a Genova

La classe Gabbiano (corvette) fu progettata e costruita durante la Seconda guerra mondiale dall’Italia Fascista per rimediare alla cronica deficienza, nella Regia Marina, di un'unità adatta ai compiti di scorta dei numerosi convogli verso la Libia. Dopo aver fatto fronte a questa necessità utilizzando le navi più disparate, dai cacciatorpediniere di squadra alle vecchie torpediniere della Prima guerra mondiale nel 1941 venne decisa la costruzione di sessanta unità delle corvette classe Gabbiano, adatte alla scorta dei convogli e alla caccia dei sommergibili nemici.

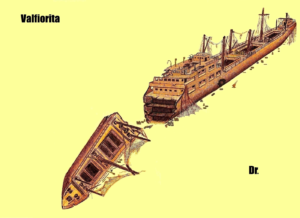

L’8 luglio 1943 la Valfiorita fu colpita alla prua da un siluro lanciato dal sommergibile HMS Ultor della marina britannica nel tratto di mare tra Messina e Palermo, affondò rapidamente quando si staccò il troncone di prua. La Valfiorita, nonostante la tragicità dell’avvenimento e per le vittime che ha trascinate sul fondo, rimane per i posteri uno dei più affascinanti relitti storici che si trovano al largo delle coste italiane e di tutto il Mediterraneo.

Infatti, non solo conserva ancora intatto tutto il suo carico (motocicli, auto e camion degli anni Trenta-Quaranta), ma si trova adagiata sul fondale in perfetto assetto di navigazione. A causa della notevole profondità, delle reti sul relitto e della forte corrente le immersioni subacquee possono essere effettuate solo da sub molto esperti.

La nave in navigazione da Messina per Palermo venne attaccata e silurata dal sommergibile Britannico Ultor l’8 Luglio del 1943, affonda spezzandosi in due tronconi. Il relitto giace su un fondo che va da 60 a 70 metri, per tre quarti in perfetta linea di navigazione, mentre la prua è riversa su un lato, con la coperta rivolta a NW. Per visitarla tutta sono necessarie almeno tre immersioni aperte solo a subacquei tecnici date l’elevata profondità e la durata. E’ possibile penetrare all’interno delle stive dove si trovano Jeep, motociclette, autocarri e munizioni. La nave è abitata da grandi cernie (Epinephelus marginatus), dentici (Dentex dentex), pauri (Sparus pagrus) e occasionalmente da astici (Homarus gammarus).

CONTRIBUTI

http://www.ocean4future.org/savetheocean/archives/22198

Immergersi sulla Valfiorita

La Valfiorita è uno dei più affascinanti relitti storici al largo delle coste italiane e di tutto il Mediterraneo. L’immersione nel blu, adatta a subacquei esperti, è ricca di emozioni. Inizialmente si intravede il castello, situato verso poppa, a circa 45 metri di profondità, poi lentamente si intravedono i resti della importante struttura distribuiti tra i 60 e i 72 circa.

Tra di essi, un’esperta subacquea tecnica, Isabelle Mainetti che ha raccontato in un suo articolo, corredato dalle foto di GianMichele Iaria la sua immersione sulla motonave Valfiorita. Non solo lamiere immerse nel buio e nel fango ma ricordi, forti emozioni che fanno rivivere quella terribile notte che abbiamo brevemente raccontato. Viene voglia di ritornarci … chissà.

Il troncone centrale-poppiero giace in assetto di navigazione, mentre quello prodiero giace piegato sul lato sinistro, entrambi ancora carichi di esplosivi, munizioni e vari mezzi, a circa 70 mt di profondità.

Scendendo nella stiva ormai a cielo aperto appare tra il fango una mitica Balilla. Di seguito numerosi automezzi ancora perfettamente stivati, uno a fianco dell’altro, come in un garage.

L’altro pezzo della motonave si trova più avanti, a prua, spezzato di netto a circa un quarto della lunghezza della nave, mollemente adagiato sul fianco sinistro. In questo troncone si ritrovano due stive ancora contenenti casse di proiettili e materiali militari.

foto di GianMichele Iaria

Risalendo le strutture contorte o collassate, la plancia, le torrette che ospitavano le armi ormai strappate dalle loro strutture ed affondate negli abissi.

Questo il racconto di chi ha avuto la fortuna di visitare questo relitto, che giace ad una profondità non accessibile a tutti i sub. Non avendo avuto questa fortuna mi soffermo sulle loro parole, di quei subacquei che hanno sfidato le profondità alla ricerca di qualcosa che va oltre il relitto.

Una parte del relitto della VALFIORITA

Carlo GATTI

Rapallo, 26 Ottobre 2022

ALCUNE STORIE DELL’EMIGRAZIONE ITALO-ARGENTINA

ALCUNE STORIE DELL’EMIGRAZIONE ITALO-ARGENTINA

ALBERTO BISAGNO

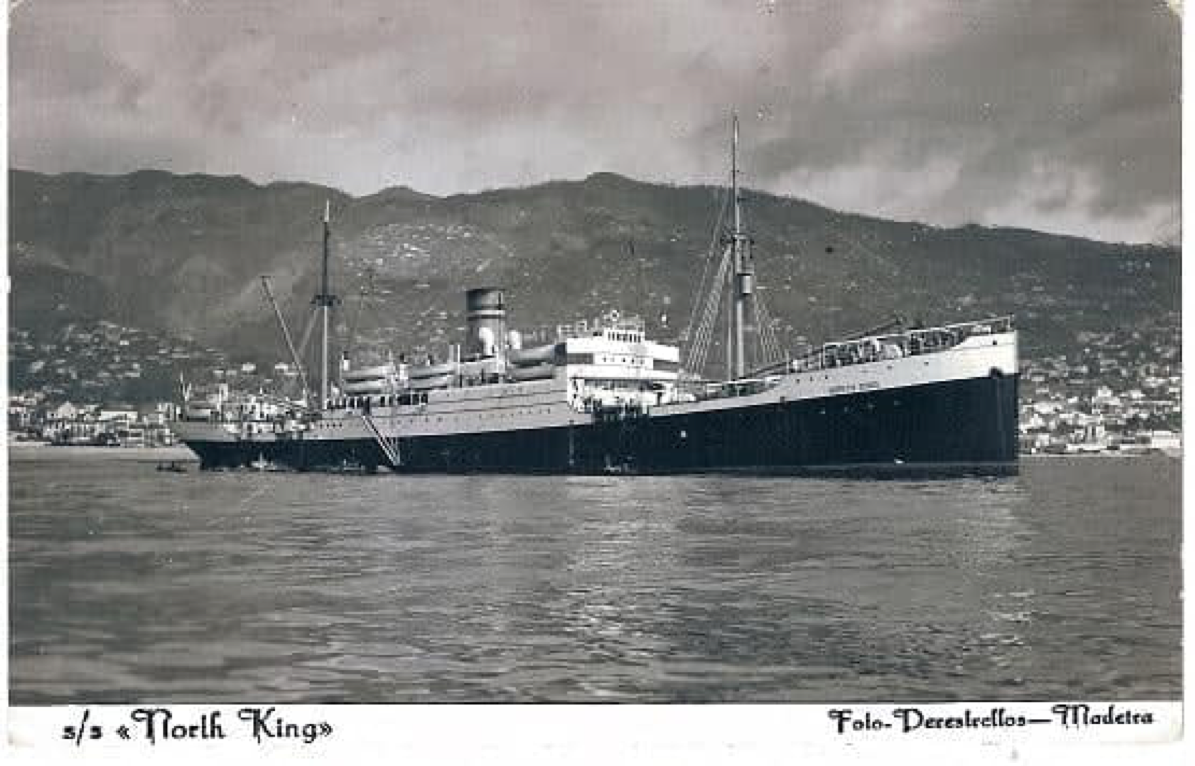

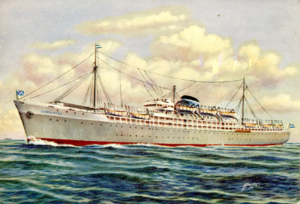

La nave panamense NORTH KING, la salvezza dell’angelo della morte, il criminale nazista Josef Mengele.

STORIA DELLA NORTH KING

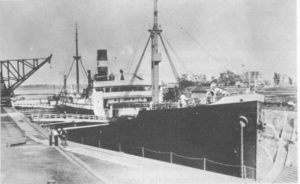

Venne costruita nel 1903 come nave da carico dai cantieri Bremer Vulkan di Vegesack, Germania per conto della società di navigazione DDG Hansa di Brema e battezzata LIEBENFELS, 4,525 Tonnellate Stazza Lorda.

A seguito dello scoppio della prima guerra mondiale, il 1° Agosto 1914 trova rifugio a Charleston, S.C. – USA.

Il 2 Gennaio del 1917 con l’entrata in guerra degli Stati Uniti la nave viene autoaffondata dall’equipaggio. Il successivo 20 Marzo viene confiscata dalla Marina Militare Statunitense, riportata a galla e riparata.

Il 6 Aprile 1917 ribattezzata USS HOUSTON (AK-1) e usata come trasporto armato.

Il 23 Marzo 1922 viene ufficialmente smilitarizzata e posta in vendita.

Il 27 Settembre 1922 acquistata dalla Alaska-Portland Packers Association, Portland, Oregon, USA ( Frank M. Warren ) e ribattezzata NORTH KING.

Nel 1929 passa alla Pacific American Fisheries Inc. di Bellingham, USA. Nome invariato.

Nel 1940 passa al registro panamense senza cambio di nome sotto proprietà della Diana – Compania de Vapores S.A. – Panama.

Il 30 Dicembre 1941 viene noleggiata dallo War Shipping Administration e gestita durante la guerra dalla US Lines di New York.

Il 26 Febbraio 1946 viene restituita agli armatori che la pongono in vendita.

Nel 1947 fu acquistata dalla Sociedade de Navegacao Luso Panamense Lda – Lisbona e convertita in nave trasporto emigranti e carico generale. Nome invariato:

NORTH KING, bandiera panamense.

Successivamente impiegata in servizi trasporto emigranti da Genova e altri porti mediterranei verso l’Argentina. L’emigrazione argentina la dà in arrivo a Buenos Aires con partenza da Genova con a bordo emigranti Italiani, Tedeschi e dell’Europa dell'Est, con le seguenti date:

13 Maggio 1948 – 4 Ottobre 1948 – 12 Dicembre 1948 – 14 Febbraio 1949 – 16

Aprile 1949 – 22 Giugno 1949 e 26 Agosto 1949.

Fu proprio durante il viaggio da Genova in arrivo a Buenos Aires il 22 Giugno 1949 che si trovava a bordo il “medico” di Auschwitz, Josef Mengele con documenti falsi sotto il nome di Helmut Gregor.

Successivamente venne ancora impegnata su altre linee, probabilmente fece anche viaggi in Australia, fino al 1956 quando venne posta in disarmo e l’anno dopo venduta alla demolizione in Giappone, arrivando a Osaka per la demolizione il 1° Giugno 1957.

Con la disfatta della Germania nazista inizio da subito la caccia ai criminali di guerra, molti vennero catturati, processati a Norimberga, giustiziati o imprigionati. Molti di loro riuscirono invece, grazie a un’organizzazione chiamata ODESSA, a fuggire verso paesi sicuri in Sud America ove questa organizzazione aveva costituito moltissime attività commerciali ed industriali, soprattutto in Argentina ma anche in Cile, Brasile, Uruguay e Bolivia.

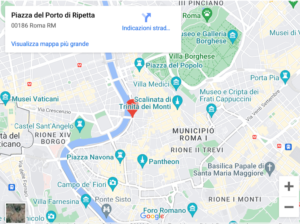

Tramite un’organizzazione parallela chiamata Rattenlinien, in italiano la via del topo, con la complicità della Croce Rossa di Ginevra che forniva loro falsi documenti e il Vaticano che forniva logistica e aiuti, erano nate due vie di fuga dei criminali e gerarchi nazisti: una dalla Germania verso la Spagna e poi l’imbarco verso il sud America e un'altra dalla Germania verso Roma e successivamente a Genova in attesa dei nuovi documenti e del visto per l’emigrazione in Sud America.

Molti arrivarono a Genova e con l’aiuto della Daie (Delegacion Argentina de Inmigracion en Europa) che aveva sede a Genova Albaro e godeva di uno status semi diplomatico, riuscirono a farla franca e trovare imbarco dal porto di Genova su navi dirette in Sud America.

Sicuramente i più importanti furono:

Joseph Mengele che partì da Genova verso l’Argentina a bordo del piroscafo NORTH KING il 16 Maggio 1949 sotto il falso nome di Helmut Gregor.

Adolf Eichmann che trovò imbarco sulla GIOVANNA C. in partenza da Genova per Buenos Aires il 17 giugno 1950 sotto il falso nome di Ricardo Clement.

Klaus Barbie che partì alla volta della Bolivia sul piroscafo argentino CORRIENTES il 22 Marzo 1951 sotto il falso nome di Klauss Altmann.

Ed ecco le navi che garantirono, inconsapevolmente, la libertà a questi criminali di guerra:

S/s NORTH KING 1903/4.608 Tsl

Costruita come nave da carico nel giugno 1903 da Bremer Vulkan – Vegesack con il nome di LIEBENFELS per la Hansa Line di Bremen.

1917 Requisita dagli Stati Uniti nel poto di Charleston, NC e ribattezzata USS HOUSTON

1922 Acquistata dalla Alaska Portland Packers Association di Portland, Oregon e ribattezzata NORTH KING

1929 Passa alla Pan American Fisheries Inc. – Billingham – USA. Nome invariato

1940 Passa alla Diana Compania de Vapores S.A. – Panama. Nome invariato

1947 Passa alla Sociedade de Navegacao Luso Panamense – Lisbona. Ricostruita in nave trasporto emigranti. Nome invariato.

1957 Demolita a Osaka, Giappone.

GIOVANNA C. 1919/8.151 Tsl

Costruita come nave da carico nel dicembre 1919 con il nome di EASTERN TRADER per il governo USA.

1922 Acquistata dalla Luckenbach Steam Shipping Company – San Francisco e ribattezzata HORACE LUCKENBACH

1947 Acquistata dalla ditta Giacomo Costa fu Andrea e ribattezzata GIOVANNA C. Convertita in nave trasporto emigranti verso il Sud America. E’ stata la prima nave passeggeri della flotta Costa.

1953 Venduta alla demolizione a La Spezia.

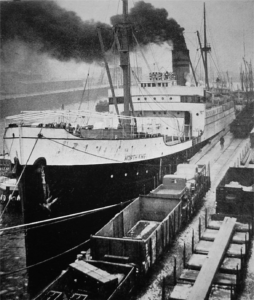

CORRIENTES 1942/12.053 Tsl

1942 (7/2) Varata con il nome di MORMACMAIL da Tacoma Shipbuilding Corporation per la Moore Mc.Cormack Lines – New York

1942 (Marzo) Completata da Williamette Iron & Steel Company – Portland, Oregon come porta aerei ausiliaria per la marina militare USA con il nome di TRACKER

1943 Trasferita alla Royal Navy con il nome di HMS TRACKER

1948 Acquistata dalla Rio de la Plata S.A. de Navegacion de Ultramar (Dodero) – Buenos Aires. Trasformata in nave trasporto emigranti (1.694 persone) e ribattezzata CORRIENTES

1955 Passa alla Flota Argentina de Navegacion de Ultramar (FANU) – Buenos Aires. Nome invariato.

1961 Passa alla Empresas Lineas Maritimas Argentinas S.A. (ELMA) – Buenos Aires. Nome invariato.

1964 Venduta alla demolizione a Anversa, Belgio.

Carlo GATTI

La PAGINA NERA che riguarda la storia dell’emigrazione italiana in Argentina è propria quella descritta da Alberto Bisagno e, per chi non conoscesse Josef Rudolf Mengele, mi permetto di aggiungere una breve biografia di questo delinquente che fu aiutato da ENTI insopspettabili, come vedremo, ad emigrare in Argentina.

Josef Rudolf Mengele ad Auschwitz nel 1944

BIOGRAFIA BREVE (TRECCANI)- Josef. Medico e membro delle SS (Günzburg, Baviera, 1911 - San Paolo, Brasile, 1979); uno dei più efferati criminali nazisti. Dopo gli studi di medicina orientati sulla morfologia razziale, nel 1937 divenne assistente di O. Freiherr von Vershuer, specialista di eugenetica. Nel 1939 M. fu arruolato in un ispettorato sanitario delle Waffen-SS, poi destinato (1940-42) all'ufficio per la razza e gli insediamenti umani, quindi sul fronte orientale. Al rientro, impiegato a Berlino all'ufficio centrale per la razza e gli insediamenti umani e impegnato negli studi sulla biologia dei gemelli, M. entrò (1943) nel lager di Auschwitz-Birkenau per approfondire la sperimentazione su centinaia di migliaia di detenuti ebrei e zingari, considerati subumani, e in partic. sui gemelli (ca. tremila bambini e adolescenti torturati sino alla morte) e su persone affette da nanismo. Con l'avanzata dell'esercito sovietico, nel genn. 1945 M. si trasferì a Gross-Rosen (dove fece esperimenti sui prigionieri russi), poi a Mauthausen, quindi si aggregò a un ospedale da campo che si spostava verso occidente. Internato a Weiden in un campo americano, non fu trattenuto né arrestato, sfuggendo così al processo di Norimberga. Dopo aver assunto false identità, nel 1949 fu aiutato dalla famiglia a lasciare il paese, passando attraverso l'Italia: si imbarcò a Genova per Buenos Aires e nell'Argentina peronista si mise in contatto con i gruppi nazisti espatriati. Nel momento in cui si sentiva ormai sicuro riprendendo il suo vero nome, emersero le ricerche che ex internati di Auschwitz avevano intrapreso: nel 1959 la Germania spiccò un mandato di cattura contro di lui. Ottenne la cittadinanza in Paraguay e quando nel 1961 scoppiò il caso di K. A. Eichmann (v.), nascosto in Argentina, M. si spostò a San Paolo del Brasile, assumendo un'altra identità che lo celò sin dopo la sua morte (1979), scoperta nel 1985 dopo il test del DNA.

L'Argentina apre gli archivi sulla fuga dei nazisti

http://www.cnj.it/documentazione/odessa.htm

Gli argentini di origine italiana rappresentano il primo gruppo etnico del paese sudamericano con 20/25 milioni di persone. Più del 50% della popolazione argentina riconosce una qualche discendenza da italiani.

Dal 1870 al 1910 si è prodotta un'alluvione immigratoria, sono immigrati veneti, siciliani, pugliesi, alcuni si sistemavano a La Boca, dove, per poter adattarsi e comunicare con gli altri assorbivano la cultura genovese e imparavano la lingua del quartiere.

La Boca, rione genovese di Buenos Aires

https://www.italianiabuenosaires.com.ar/diario/la-boca-rione-genovese-di-buenos-aires/

ITALIA - ARGENTINA

STORIA DI UNA MASSICCIA EMIGRAZIONE, CON ALCUNE MACCHIE SCURE…

Tra il 1871 e il 1900 si recarono in Argentina più di 800 mila italiani: una media di quasi 9 mila persone l'anno nel primo decennio, 39 mila nel secondo e quasi 37 mila nel terzo. Tra il 1901 e il 1910 sbarcarono in Argentina oltre 734 mila italiani e quello fu il decennio con la più alta intensità migratoria.

Espatriati italiani (lavoratori e non) in Argentina. Anni 1871-2010

1871-1880 |

1881-1890 |

1891-1900 |

1901-1910 |

1911-1920 |

1921-1930 |

1931-1940 |

1941-1950 |

43.039 |

391.503 |

367.220 |

734.597 |

315.515 |

537.751 |

80.753 |

274.523 |

1951-1960 |

1961-1970 |

1971-1980 |

1981-1990 |

1991-2000 |

2001-2010 |

||

209.545 |

10.979 |

7.875 |

8.478 |

18.477 |

15.298 |

La "DODERO"

|

di Lorenzo Oliveri(da Il mare ed il suo entroterra, N.U. AICAM) |

In occasione dei festeggiamenti per il 30° anniversario del Circolo Filatelico "Baia delle Favole" di Sestri Levante, L'A.I.C.A.M. ha presentato numerose collezioni di affrancature meccaniche sul tema "IL MARE E IL SUO ENTROTERRA". In tale circostanza è stato edito anche un NUMERO UNICO, con lo stesso titolo, che contiene molti articoli sul tema marinaresco. Fra questi citiamo un "pezzo" sulla POSTA CATAPULTATA, una carrellata sulle NAVI ITALIANE NEL MONDO, e l'articolo qui riprodotto sulla Compagnia Marittima Dodero. Prossimamente su questa rivista saranno riprodotti articoli sull'ANDREA DORIA e sulla ROSOLINO PILO, due navi dalla storia molto interessante e...intrigante.

Alla fine della seconda guerra mondiale fortissima era la richiesta di trasporto dei nostri emigranti verso il Sud America. Data la carenza di navi su quella linea, l’armatore argentino (di origine ligure) Alberto Dodero decise di acquistare alcuni piroscafi di costruzione bellica del tipo “Victory”, tra cui la Corrientes e la Salta. Completamente trasformate in navi passeggeri furono inviate a Genova rispettivamente nel gennaio e nell’aprile 1949, dando inizio alla linea per emigranti Mediterraneo-Brasile-Rio della Plata, acquisendo una fetta importante di questo ricco mercato. Le due navi impiegavano 14 giorni per il Brasile e 18 per il Rio della Plata.

Impronta della Flotta Transatlantica Argentina, Agenzia Generale per l’Italia della Flota Argentina De Navegacion Ultramar Compania Argentina De Navegacion Dodero. |

LA MOTONAVE SALTA |

La Salta venne trasformata in nave mista, essenzialmente con alloggi per emigranti, dal cantiere di Newport News in Virginia (USA), e formalmente trasferita sotto bandiera e registro argentino. Entrò in servizio sulla linea Buenos Aires-Genova nel 1951 pochi mesi dopo la Corrientes. Nel 1955 la Dodero chiuse le operazioni e la società operativa divenne la "FANU" ("Flota Argentina de Navegacion de Ultramar"). Tanto la Salta che la Corrientes (gemelle proprio in tutto !!!!) furono ritirate dal servizio a dicembre 1964 dopo seri problemi alle caldaie e furono messe in disarmo a Buenos Aires per essere poi demolite nel 1966.

Le targhette delle due impronte di questa pagina, impresse da macchina Postitalia fornita dall’italiana Audion alla Dodero Compania Argentina De Navegacion nel 1948, riportano il profilo delle due navi.

Due LINK interessanti di MARE NOSTRUM RAPALLO

-

ITALIANI ALLA FINE DEL MONDO - Una storia dimenticata

di Carlo GATTI

https://www.marenostrumrapallo.it/ushuaia/

-

TEMPO DI GUERRA - AMARCORD…5 – Ho incontrato … Eichman

di Renzo BAGNASCO

https://www.marenostrumrapallo.it/amarcord-5/

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO FACOLTÀ DI ECONOMIA

Corso di Laurea in Economia e Direzione delle Imprese

Tesi di Laurea

Aspetti socio-culturali dell’emigrazione italiana in Argentina: il caso di Santa Fe

https://www.fhuc.unl.edu.ar/portalgringo/crear/gringa/pdf/Tesi.pdf

Cercare informazioni sui parenti partiti dal porto di Genova

-

Home

-

Altri argomenti

-

Scoprire il porto

-

La storia dell'emigrazione dal porto di Genova

-

Cercare informazioni sui parenti partiti dal porto di Genova

Il Centro Internazionale di Studi sull’Emigrazione Italiana, di cui AdSP fa parte, dispone di diverse banche dati contenenti informazioni su milioni di migranti italiani.

Inserendo i dati della persona ricercata sul sito www.ciseionline.it potrai sapere la data, il luogo di partenza e di destinazione, e avere informazioni sugli spostamenti, sul viaggio per mare e sui familiari al seguito. Nei casi più fortunati anche leggere un breve racconto dell’esperienza migratoria.

Per ulteriori informazioni scrivere a segreteria@ciseionline.it

Rapallo, 24 Ottobre 2022

IL MISTERO SULLO SCAMBIO D’IDENTITA’ DI DUE SOTTOMARINI AFFONDATI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

IL MISTERO SULLO SCAMBIO D’IDENTITA’ DI DUE SOTTOMARINI

AFFONDATI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

La storia inizia quando il 18 aprile del 1943 il REGENT, un sommergibile inglese costruito nel 1930, affonda dopo aver urtato una mina di profondità al largo della costa pugliese. Tre anni prima, il 5 ottobre del 1940 lo stesso sommergibile a circa 10 miglia dal mare di Bari affondò la nave italiana Maria Grazia. Da quel 18 aprile del 1943 tutti hanno sempre creduto che il relitto, che giace nelle acque della Bat (E' una provincia italiana della Puglia settentrionale che conta 391.556 abitanti. Il capoluogo è congiunto fra le città di Barletta, Andria e Trani), meta anche di tanti subacquei sportivi, fosse proprio quello del sommergibile affondato nel 1943. Soprattutto dopo il 1999 quando alcuni sub scoprirono il relitto in fondo al mare: una notizia che destò molto clamore in Gran Bretagna tanto da diventare un vero e proprio sacrario militare in mare. Le famiglie dei militari britannici andavano ogni anno a pregare nel porto pugliese.

Il team di subacquei, dopo diverse immersioni sul sito e dopo numerose ricerche, ha accertato che quel relitto non è del sommergile inglese, ma di una Unità militare italiana.

I resti del sommergibile furono individuati nel 1999 a 37 metri di profondità, al largo di Barletta.

PROPONIAMO DUE TESTIMONIANZE VIDEO (Splendide immagini) DEI SUB E DI STUDIOSI CHE HANNO RISOLTO IL DILEMMA

https://www.youtube.com/watch?v=8JV2FAfcNOE

https://www.youtube.com/watch?v=YwMn0MyOb2A

Nota: A volte viene usata la parola “sommergibile” altre volte “sottomarino”.

Rispetto al sottomarino, il sommergibile dispone di limitate capacità in immersione e non è in grado di operare per periodi prolungati al di sotto della superficie dell'acqua. Per molti aspetti si ritiene quindi che il sommergibile rappresenti il predecessore dei più moderni sottomarini.

Nel periodo fra le due guerre poche sono le innovazioni tecniche sostanziali apportate al sommergibile, ormai evoluto. Oltre all'irrobustimento dello scafo, reso idoneo a scendere sotto i cento metri, al miglioramento delle sistemazioni di salvataggio e dall'adozione di telecomandi oleodinamici.

Rilevante é lo studio di un'importante apparecchiatura che, utilizzata realmente solo a partire dalla metà della Seconda G.M. rimarrà poi strumento fondamentale per il moderno sottomarino a propulsione convenzionale: lo "snorkel", un sistema che, fornendo una comunicazione con l'atmosfera al sommergibile immerso a quota periscopica, consente l'uso dei motori diesel (e, quindi, la ricarica delle batterie) ed il ricambio dell'aria nel battello senza necessità di risalire in superficie, conservando così in massima parte l'occultamento.

UN PO’ DI STORIA … L’autore si è concesso la riduzione personale dell’ampia versione del Quadro Storico in cui operarono i nostri sottomarini nella Seconda guerra mondiale.

MINISTERO DELLA DIFESA

Lo "snorkel", un sistema che, fornendo una comunicazione con l'atmosfera al sommergibile immerso a quota periscopica, consente l'uso dei motori diesel (e, quindi, la ricarica delle batterie) ed il ricambio dell'aria nel battello senza necessità di risalire in superficie, conservando così in massima parte l'occultamento.

L'invenzione dello snorkel viene generalmente attribuita ai tedeschi, che per primi lo impiegarono in guerra, sul finire del 1943; i più informati ne fanno risalire l'origine agli olandesi, che lo istallarono sui loro battelli della classe "O" negli anni fra il '37 ed il '40.

In realtà, lo snorkel è un’invenzione italiana. Fu, infatti, il Maggiore del Genio Navale Pericle Ferretti (nella foto) a condurre i primi studi, intorno al 1920, presso l'Arsenale di Taranto. Egli stesso, poi, realizzò un prototipo che nel 1925 fu felicemente sperimentato sul Smg. "H3" (uno dei battelli acquistati in Canada durante la 1^ G.M.).

Sotto la spinta degli eventi politici mondiali, la produzione di Smg viene intensificata a tal punto che, nel 1940, la Marina italiana entra in guerra con 115 sommergibili: una delle maggiori flotte subacquee del mondo.

Le prestazioni dei sommergibili italiani vengono vieppiù migliorate. Aumenta l'autonomia, che nei battelli oceanici raggiunge le 20.000 miglia, così come l'armamento (fino a 14 tubi di lancio e 40 siluri). Il siluro si perfeziona e diventa più affidabile. La quota massima scende oltre i 130 metri. La velocità in superficie raggiunge i 20 nodi. Per il combattimento in superficie, al cannone si aggiungono mitragliere antiaeree.

Fino al 1942 il successo dell'offesa sottomarina è elevatissimo. I battelli italiani, che prima della costituzione della base a Bordeaux ("Betasom") dovevano forzare lo stretto di Gibilterra, vengono di norma impiegati isolatamente nell'Atlantico centrale e meridionale, dove il traffico è meno intenso e fortemente scortato. Ciò nonostante, i risultati non mancano: quasi 600 mila tonnellate di naviglio affondato con un "exchange rate" (ossia, il rapporto fra tonnellate di naviglio affondato e battelli perduti) praticamente uguale per entrambe le Marine.

Dopo il 1942, la crescente efficacia della lotta "antisom" sovverte le sorti della guerra subacquea. Sono soprattutto il radar e l'uso intensivo dell'aereo a contrastare il sommergibile, che risulta sempre più vulnerabile, specialmente in superficie. Si adottano, così, nuove misure, come la riduzione del volume delle sovrastrutture e la revisione dei criteri d'impiego e delle tattiche operative. Alcuni battelli oceanici vengono ritirati dalla linea ed adattati al trasporto. I tedeschi ricorrono allo snorkel ed approntano una sorta di intercettatore di onde radar.

Ormai, però, il sommergibile non riesce più ad ottenere i risultati di prima, mentre le perdite si fanno più ingenti, fino a superare il numero di navi affondate. Alla data dell'8 settembre 1943, la forza subacquea italiana, che nel corso del conflitto aveva acquisito fino a 184 battelli, è ridotta a 54 unità, delle quali soltanto 34 sono in grado di muovere; queste, in base alle clausole d'armistizio, passano ad operare con gli Alleati con funzioni prevalentemente addestrative e, alla fine della guerra, vengono demolite o consegnate ai vincitori in conto riparazioni di guerra.

Dati riepilogativi relativi ai sommergibili italiani nel corso della Seconda Guerra Mondiale

Missioni svolte |

1750 |

Miglia compiute |

2.500.000 |

Giorni in mare |

24.000 |

Attacchi svolti |

173 |

Siluri lanciati |

427 |

Naviglio Mercantile affondato |

132 (665.317 tons) |

Naviglio Militare affondato |

18 (28.950 tons) |

|

|

|

Sommergibili italiani affondati

Mare Mediterraneo |

Altri settori |

88 |

40 |

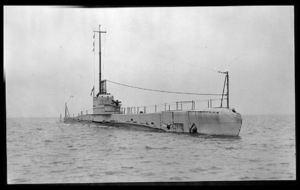

Giovanni BAUSAN (ITA)

Sottomarino d’attacco costiero (di media crociera) della classe Pisani (dislocamento di 880 tonnellate in superficie e 1058 in immersione). Durante il suo brevissimo periodo di servizio attivo nella seconda guerra mondiale (poco più di un mese) svolse 3 missioni offensive/esplorative e 5 di trasferimento, percorrendo complessivamente 2593 miglia in superficie e 198 in immersione. Dal gennaio all’ottobre 1941 effettuò poi 90 uscite addestrative in Alto Adriatico per la Scuola Sommergibili di Pola.

Dislocamento: 800 t in emersione – 1057 t in immersione

Lunghezza: 68,2,mt – Larghezza: 6,09 mt – Pescaggio: 4,93 mt

Velocità in immersione: 8,2 nodi Velocità in emersione: 15 nodi

Profondità op. 90 mt

Equipaggio: 48

LA CARRIERA DEL BAUSAN

Il sommergibile, intitolato a Giovanni Bausan, valoroso combattente della marineria napoletana nato a Gaeta il 14 aprile 1757, dopo l'entrata in servizio fu assegnato alla V Squadriglia Sommergibili di Media Crociera, con sede a Napoli, ricevendo a Gaeta la Bandiera di Combattimento, offerta dalla comunità locale, il 14 novembre 1929.

Tra i suoi primi comandanti vi fu il Capitano di Corvetta Giovanni Marabotto.

Nella notte tra il 2 ed il 3 maggio 1932, durante un viaggio addestrativo, il Bausan andò ad incagliarsi alle Isole Mormorato (vicino a Punta Falcone, nelle Bocche di Bonifacio. L'unità fu tuttavia in grado di disincagliarsi senza bisogno dell'assistenza di altre unità.

Dal 7 dicembre 1935, al comando del tenente di vascello Ferruccio Ferrini, fu assegnato alla II Squadriglia del VI Grupsom di Lero.

Nel gennaio-febbraio 1937 svolse un'infruttuosa missione (non furono avvistate navi sospette) nel corso della Guerra di Spagna. Dal 10 al 13 giugno 1940 effettuò (agli ordini del capitano di corvetta Francesco Murzi) una prima missione di guerra al largo di Malta; il 13 giugno, in fase di rientro ad Augusta, fu avvistato al largo di Capo Santa Croce dal sommergibile britannico Grampus, che gli lanciò un siluro; il Bausan lo schivò con una manovra evasiva.

Dal 20 al 24 giugno svolse una seconda missione al largo di Capo Kio, ma dovette fare ritorno per via di un guasto ai timoni di profondità di prua.

La terza missione – dal 14 al 21 luglio, tra Pantelleria e Capo Bon, dovette essere anch'essa interrotta per un guasto ai motori.

In tutto aveva compiuto, sino a quel momento, 3 missioni offensive e 5 di trasferimento, per un totale di 2791 miglia di navigazione (2593 in superficie e 198 in immersione); fu quindi assegnato alla Scuola Sommergibili di Pola.

Svolse attività addestrativa dal 1º gennaio all'8 ottobre 1941 per un totale di 90 missioni, dopo di che, il 18 maggio 1942, fu messo in disarmo e convertito in bettolina carburanti con il contrassegno GR. 251.

RADIATO il 18 ottobre 1946 fu quindi avviato alla demolizione.

HMS REGENT (UK)

Dislocamento: in emersione 1.475 t – in immersione 2,030 t

Lunghezza:…. 87,5 mt – Larghezza: 9,12 – Pescaggio: 4,9 – Profondità operativa: 95 mt

Propulsione: 2 motori diesel da 4.640 hp, due motori elettrici da 1670 shp

Velocità in immersione: 9 nodi - Velocità in emersione: 17,5 nodi

Equipaggio: 53 uomini

Artiglieria: 1 cannone-102/40 mm–2 mitragliatrici-12,7 mm–8 tubi lanciasiluri da 533 mm

La classe di sottomarini della Royal Navy Britannica: Rainbow o classe R era composta da quattro unità entrate in servizio tra il 1930 e il 1932.

Battelli a lunga autonomia progettati per operare nei mari dell’Estremo Oriente, rappresentavano l'ultimo sviluppo del progetto iniziato con i classe Odin e proseguito con i classe Parthian. Negli anni della Seconda guerra mondiale i Rainbow operarono principalmente nel teatro del Mar Mediterraneo, dove tre di essi furono perduti per cause belliche; l'unico superstite della classe, attivo anche nel teatro bellico dell’Oceano Indiano. Durante la seconda parte del conflitto, fu radiato e avviato alla demolizione nel 1946.

HMS Regent |

19 giugno 1929 |

Vickers-Barrows Armstrong in Furness |

11 giugno 1930 |

11 novembre 1930 |

perduto in mare in una data imprecisata compresa tra il 12 aprile e il 1º maggio 1943, probabilmente caduto vittima di una mina nell’Adriatico meridionale |

LA CARRIERA DEL HMS REGENT

Era il 18 aprile del ’43, gli abitanti di Bisceglie (Barletta) sentono un enorme esplosione proveniente dal largo: con molta probabilità essa segnò la fine del sottomarino inglese REGENT entrato in collisione con una mina galleggiante ed affondato senza superstiti. Era partito il 12 aprile da Malta (La Valletta) per il canale di Otranto. La sua carriera era iniziata con un’impresa da film d’azione. Nei primi giorni di guerra era penetrato nel porto di Cattaro, attraccando senza problemi e sbarcando un ufficiale per chiedere la liberazione dell’ex Ambasciatore inglese a Belgrado. Costretto alla fuga, se n’era andato… portandosi via un militare italiano. Il 5 ottobre del ’40 c’è il primo affondamento, anche se la preda non è eclatante: un vascello a vela (probabilmente un peschereccio), il Maria Grazia di 188 tonn. Quattro giorni dopo danneggia il mercantile Antonietta Costa, il 15 gennaio ’41 affonda il Città di Messina (2472 tonn), il 21 febbraio danneggia il mercantile tedesco Menes 5600 tonn., il 1° agosto affonda il dragamine italiano Igea, il 1° dicembre danneggia un altro mercantile italiano: l’Enrico.

Quattro mesi dopo, la fine. Ora il suo scafo squarciato giace su un fondale sabbioso a – 28 mt. In https://uboat.net/allies/warships/3406.html così viene descritta la sua fine: HMS REGENT (Lt.Walter Neville Ronald Knox,DSC,RN) sailed from Malta on 12 April 1943 to patrol in the southern Adriatic. She was mined north of Barletta, Puglia, Italy on 18 April 1943. That evening a large explosion was heard in that area, wich is believed to have been HMS Regent striking a mine. HMS Regent was reported overdue at Beirut on 1st May 1943. The wreck of Regent has been found and lies in 28 meters of water”.

Quanto è stato scritto sopra sono le versioni rilevate da fonti ufficiali che risalgono alla fine del conflitto. Oggi, a quanto sembra, il MARE STA RESTITUENDO ALCUNE VERITA’ CHE SONO SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO DEGLI STUDIOSI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.

CORRIERE DELLA SERA – CORRIERE DEL MEZZOGIORNO –

Il 18 luglio 2022 Luca Pernice scrive:

Barletta, il relitto non è il sottomarino inglese Regent ma l’italiano Bausan: la scoperta di un team di Foggia

I resti del sommergibile furono individuati nel 1999 a 37 metri di profondità, al largo di Barletta. Le famiglie dei militari britannici andavano ogni anno a pregare nel porto pugliese.

Sin dal 1943 si è creduto che il relitto del sommergibile che giace a 37 metri di profondità nell’Adriatico, al largo di Barletta, fosse quello del Regent, affondato appunto nel 1943. Fino a quando un team foggiano, composto da sub e storici, ha scoperto che in realtà si tratta di un sommergibile italiano, il Giovanni Bausan.

Una storia iniziata nell’aprile 1943

La storia inizia quando il 18 aprile del 1943 il Regent, un sommergibile inglese costruito nel 1930 affonda dopo aver urtato una mina di profondità al largo della costa pugliese. Tre anni prima, il 5 ottobre del 1940 lo stesso sommergibile a circa 10 miglia dal mare di Bari affondò la nave italiana Maria Grazia. Da quel 18 aprile del 1943 tutti hanno sempre creduto che il relitto, che giace nelle acque della Bat, meta anche di tanti subacquei sportivi, fosse proprio quello del sommergibile affondato nel 1943. Soprattutto dopo il 1999 quando alcuni sub scoprirono il relitto in fondo al mare: una notizia che destò molto clamore in Gran Bretagna tanto da diventare un vero e proprio sacrario militare in mare. Il team di subacquei, dopo diverse immersioni sul sito e dopo numerose ricerche, ha accertato che quel relitto non è del sommergile inglese, ma di un mezzo italiano.

Il team e lo studio

Un team composto da tre sommozzatori – Michele Favaron, Stefania Bellesso e Fabio Giuseppe Bisciotti – da personale addetto all’assistenza di superficie – Alessandro Auliclino e Pietro Amoruso – da due piloti – Pasquale Bailon e Ruggero Nanula – e da Giuseppe Iacomino che ha curato l’assistenza storica del progetto.

«Dai dati in nostro possesso – spiega Fabio Giuseppe Bisciotti – sono subito emersi dubbi su quanto potesse essere veritiera la teoria del sommergibile inglese. Nelle foto esistenti del relitto si evince la assoluta incompatibilità di ciò che le foto mostrano con il design di un sommergibile britannico classe R quale il Regent. In particolare, oltre alle dimensioni totalmente differenti, vi è la presenza di una bombatura sul piano di calpestio del sommergibile del tutto assente in qualsiasi piano costruttivo e fotografia riguardanti il mezzo navale in questione. Dopo una lunga ricerca poi siamo giunti al ritrovamento del tassello più importante al riguardo». Bisciotti e il suo team, infatti, è in possesso di una documentazione che comproverebbe la presenza, nel porto di Barletta, di un sommergibile Italiano, classe Pisani, di nome “Giovanni Bausan”. Al momento della radiazione, fu ribattezzato GRS 251 ed usato come cisterna carburante sino all’arrivo degli alleati in Puglia. Dopo il 1943 il sommergibile venne usato come target notturno per gli aerei inglesi e americani per addestramento. Nel 1944, al termine del periodo di training, fu affondato. “Siamo certi – conclude Bisciotti - che il Bausan attualmente si trovi a circa 33 metri sul fondo del mare al largo di Barletta. E’ il relitto che per molti anni tutti hanno pensato, erroneamente, fosse quello del Regent”.

Carlo GATTI

Rapallo, 10 ottobre 2022

CALATA SANITA', GENOVA RICORDI DELLA QUARANTENA

CALATA SANITA’ – GENOVA (1)

RICORDI DELLA QUARANTENA (2)

Panoramica del porto di Genova

Sullo sfondo la LANTERNA che si alza “superba” sulla nave portacontainer (scafo nero) ormeggiata a Calata Sanità.

Nave operativa sotto le gigantesche gru di Calata Sanità

La nave sta ormeggiando a Calata Sanità

La nave sta ormeggiando a Calata Sanità

Nel porto di Genova c’è tuttora una banchina nel Porto Vecchio, che è destinata al traffico dei containers. Si chiama CALATA SANITA’ in ricordo della sua “vecchia” destinazione d’ormeggio delle navi che non avevano avuto LA LIBERA PRATICA (Inglese: Practique) dalle Autorità Sanitaria, in quanto provenienti da zone infestate da malattie esantematiche tipo colera, peste ecc….

CODICE INTERNAZIONALE DEI SEGNALI

Il codice internazionale nautico è un sistema di codifica che consente di rappresentare lettere singole dell'alfabeto, numeri o interi messaggi attraverso segnalazioni con bandiere, le quali vengono issate sulle navi verticalmente a gruppi di quattro e vengono lette dall'alto verso il basso. Il codice fa parte del Codice internazionale dei segnali (INTERCO)

Bandiera per la segnalazione di Covid 19 a bordo

In relazioni a recenti allarmismi riguardo la segnalazione sui media di bandiera gialla a bordo di un natante all’Argentario, Artemare Club sente il dovere di ricordare che questa insegna issata su una nave o barca, nell'immaginario popolare significa qualcosa di negativo, di malattia contagiosa e invece è esattamente il contrario, il suo nome tecnico è Bandiera di libera pratica o lettera "Q" del codice internazionale dei segnali.

La bandiera gialla, chiamata anche erroneamente bandiera di quarantena va issata quando richiesto alla crocetta principale di sinistra e significa che tutto l’equipaggio è in buone condizioni di salute, non ci sono epidemie a bordo e che si richiede la “libera pratica” per entrare in porto e sbarcare, si ripete corrisponde ad una dichiarazione fatta all’autorità marittima del porto di arrivo che l’equipaggio è in perfette condizioni di salute e che si richiede il permesso di ormeggiare e sbarcare.

Invece la bandiera quadra composta di quattro scacchi di colore giallo e nero, bandiera di segnalazione corrispondente alla lettera “L”, se fatta sventolare da sola significa “malattia contagiosa a bordo” e per il comandante della nave o barca che la espone è un segno di riconoscimento e di responsabilità

L’uso delle bandiere è ritenuto un caposaldo nella tradizione marinaresca poiché da sempre l’unico mezzo sicuro per comunicare tra imbarcazioni e con terra, nel “Codice internazionale dei Segnali” il contatto visivo di ogni singola bandiera acquisisce un significato proprio e codificato se issata singolarmente.

La LIBERA PRATICA altro non è che il permesso di entrare in porto per espletare le operazioni commerciali.

La Libera pratica sanitaria viene rilasciata dall'Unità territoriale dell’USMAF-SASN immediatamente via radio o con le altre forme di comunicazione rapida (Fax, Telegramma, Fonogramma, Telex, via informatica alla casella di posta elettronica del richiedente) utilizzate per la richiesta, oppure, in caso di navi provenienti da Paesi sottoposti ad ordinanza ministeriale per specifiche malattie, di segnalazione di malattia, di decesso o di evento di interesse sanitario a bordo, al termine dell'ispezione effettuata a bordo dal personale dell' Unità Territoriale dell’ USMAF-SASN in entrambe i casi (rilascio senza o con accesso a bordo) viene fornita indicazione di data e ora di concessione.

Q Quebec - Significato: La mia nave è indenne e chiedo libera pratica

Trucco Mnemonico: Q, come ‘Question’, richiesta

La bandiera gialla, chiamata anche erroneamente bandiera di quarantena, va issata quando richiesto alla crocetta (dell’albero) principale di sinistra e significa che tutto l'equipaggio è in buone condizioni di salute, non ci sono epidemie a bordo e che si richiede la “libera pratica” per entrare in porto e sbarcare e operare…

Bandiera da issare per segnalare malattia contagiosa a bordo - Codice internazionale dei segnali marittimi lettera L

La bandiera a scacchi gialla e nera che assume significati diversi se issata in porto o durante la navigazione. Nel primo caso indica la presenza di un’epidemia a bordo e quindi che la nave è sottoposta a quarantena (infatti nei secoli scorsi veniva utilizzata per comunicare casi di peste e vaiolo); nel secondo caso invece corrisponde alla lettera L del Codice Internazionale dei Segnali Marittimi, ovvero la richiesta di fermare immediatamente la propria nave.

-

La parola “pratiqua” sia di origine ispanica

-

La “practique House” era la struttura che ospitava i malati sospetti…

-

MAGISTRATO DEI CONSERVATORI DI SANITA’ era la massima Autorità genovese in materia di salute pubblica.

-

Magistrato dei conservatori del mare - Questa magistratura aveva la piena e massima autorità in materia marittima. Giudice supremo in ogni causa penale e civile riguardante la marina, regolava anche la costruzione navale, la tenuta dei libri di bordo, il reclutamento di equipaggi; concedeva il permesso di partenza dal porto di Genova, riscuotendo la tassa per le navi di portata superiore alle cento salme.

BANDIERE DI BORDO, UNA QUESTIONE DI STILE

TUTTOBARCHE

The international YACHTING MEDIA

https://www.tuttobarche.it/magazine/bandiere-di-bordo-una-questione-di-stile.html

PER CHI AMA LA STORIA …

QUARANTENA: In origine, segregazione di quaranta giorni prescritta per malati affetti da malattie contagiose; in seguito, isolamento, segregazione di persone o animali per motivi sanitari, indipendentemente dal numero dei giorni.

A differenza della quarantena, l’isolamento separa solo gli individui riconosciuti come malati dalla popolazione sana. Lo scopo però è lo stesso: IMPEDIRE i contatti umani per evitare la diffusione del contagio.

Per secoli le epidemie di peste hanno seminato distruzione in tutto il mondo. Quando la Morte nera colpì l'Europa verso la fine degli anni 40 del quattordicesimo secolo, uccise quasi un terzo della popolazione.

Le epidemie hanno avuto un ruolo rilevante nella storia dell’umanità sul piano sanitario, demografico, sociale ed economico.

Nel V secolo a.C. Ippocrate di Kos, il padre della Medicina scrisse:

“Chi non conosce il proprio passato rimane un bambino”.

Un bambino non ha memoria del passato…! A noi di una certa età non rimane che una riflessione: guai a disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito nei secoli di lotta alle grandi epidemie.

“Sarà immondo finché avrà la piaga; è immondo, se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento”: le parole tratte dal LEVITICO, precisamente, del Vecchio Testamento, descrivono misure di isolamento per persone affette da peste o lebbra.

La lebbra, conosciuta fin dai tempi Biblici, come abbiamo appena visto, si manifestò nell’alto Medioevo con focolai a carattere epidemico. La malattia continuò a manifestarsi nei secoli successivi e fu sempre ritenuta una conseguenza dell’indigenza e delle precarie condizioni igienico-sanitarie delle popolazioni del tempo.

Nel 541 d.C. fu attuata una forma di quarantena durante la cosiddetta:

peste di Giustiniano perché iniziò durante il regno di questo imperatore bizantino che si ammalò ma sopravvisse. L’epidemia si protrasse a ondate fino all’ottavo secolo, colpendo il Medioriente, il Mediterraneo e l’Europa e causando centinaia di migliaia di morti.

Nel 640 d.C., nel pieno dell’ottava ondata, il vescovo Gallo II di Clermont-Francia, scrisse ad un suo collega: “la peste è sbarcata a Marsiglia e viaggia verso l’entroterra bisogna impedire che raggiunga i loro vescovadi”.

Era un invito a disporre guardie armate al confine con la Provenza, allo scopo di impedire ogni forma di commercio.

LE REPUBBLICHE MARINARE CONTRO LA PESTE NERA

La guerra batteriologica dei Tatari contro i Genovesi.

L'epidemia si diffonde dal 1346, a partire da una colonia genovese del Mar Nero, Caffa. Fattore scatenante fu il primo caso di guerra batteriologica della storia di cui ci siamo già occupati. I Tatari, impegnati in un lungo assedio della località della Crimea, mettono in atto un'idea tanto geniale quanto criminale: martoriati dalla peste, decidono (letteralmente) di catapultare le loro vittime al di là delle fortificazioni genovesi scatenando la peste, la morte. Fuggiti via mare, i coloni liguri intraprendono una tragica odissea. Giungono a Messina, la città dello Stretto li lascia sbarcare, ma ben presto il morbo comincia a fare vittime anche lì. Inevitabilmente, i coloni genovesi vengono cacciati dalla Sicilia e fanno rotta verso Genova, ma la loro stessa città li respinge.

Marsiglia, invece, concede loro ospitalità e di lì ha inizio il peggio (peste deriva non a caso dal superlativo latino peius). Da quel momento (fine 1347 - inizio 1348) e per almeno tre secoli, si apre un ciclo quasi continuo tra pandemie, epidemie e focolai locali: per convenzione, si parla di tre grandi ondate - 1348, 1576 e 1630 - ma si può dire che la malattia non abbia mai lasciato l'Eurasia sino alla scoperta degli antibiotici.

LINK:

1346 - LA PESTE A BORDO CON I GENOVESI IN VIAGGIO DA CAFFA (CRIMEA) ALL’ITALIA di Carlo GATTI

https://www.marenostrumrapallo.it/caffa/

E’ risaputo che già nell’alto Medioevo (476-1000 d.C.) si cercava di combattere la peste imponendo restrizioni agli spostamenti delle persone. Tuttavia, il termine “quarantena” fu inventato più tardi, quando questa misura fu usata per contenere la Peste nera, nel XIV secolo.

Immagine iconografica della peste del 1300

Che la peste venisse principalmente diffusa dai mercanti era ormai noto da secoli. Nel 1374 la Repubblica di Venezia cominciò per questo motivo a controllare, come misura preventiva, le navi commerciali provenienti da porti a rischio infezioni e a controllare, financo a respingere quelle giudicate non sicure dagli ufficiali-sanitari della città lagunare.

UNA DATA STORICA

Il 27 luglio 1377

LA PRIMA QUARANTENA della storia

(in realtà della durata di 37 giorni)

RAGUSA (oggi Dubrovnik)

Divenne legge a RAGUSA* (Città Stato della Croazia-l’attuale Dubrovnik), che in seguito ispirò la SERENISSIMA per la costruzione del lazzaretto "ospedale per contagiati".

Si trattò di una legge innovativa, sicuramente rivoluzionaria:

Tutti i viaggiatori in arrivo da regioni in cui era diffusa la peste dovevano rimanere in isolamento per un periodo di 30 giorni prima di entrare in città, con gravi pene per chi avesse trasgredito.

*La Repubblica di Ragusa (nota anche come repubblica ragusea o, dal nome del suo santo protettore, repubblica di San Biagio) è stata una Repubblica Marinara dell'Adriatico, esistita dal X secolo al 1808.

IL LAZZARETTO VECCHIO DI VENEZIA

Il primo nella storia

Il Lazzaretto Vecchio è un'isola della Laguna Veneta, situata molto vicino alla costa occidentale del Lido di Venezia. Ospitò un ospedale, che curava gli appestati durante le epidemie.

Venezia in breve seguì la stessa procedura, ma il periodo fu esteso a 40 giorni, (periodo che coniò il nome: quarantena! perché secondo la medicina del tempo, le malattie di questo tipo facevano il loro corso entro questo intervallo di tempo.

Per la peste bubbonica: dall’infezione alla morte passavano in media 37 giorni, quindi la durata originaria della quarantena era relazionata alla durata di questa malattia.

Non è un caso che le città-portuali di due potenti Repubbliche Marinare siano state le prime a rendere obbligatoria la quarantena. Le rotte da loro battute presentavano rischi oggettivi di contagio e, un’epidemia incontrollata avrebbe distrutto la loro economia in forte espansione.

Sulla scia di Venezia e Ragusa, molte altre città cominciarono a sperimentare la quarantena, assieme ad altre forme di controllo del contagio a essa collegate.

Nel 1467 - Genova seguì l'esempio di Venezia. Nello stesso anno il vecchio ospedale (lebrosario) di Marsiglia fu convertito in ospedale per gli appestati: il grande lazzaretto di questa città, forse il più completo nel suo genere, è stato edificato nel 1526 sull'isola di Pomgue. Le pratiche in tutti i lazzaretti del Mediterraneo non erano differenti dalle procedure inglesi nei commerci con il sudovest asiatico e con il Nord Africa.

Nel 1831 - Con l'approssimarsi del colera, furono costruiti nuovi lazzaretti nei porti occidentali che in seguito vennero utilizzati per altri scopi.

Solo nel XIX secolo si è cominciato a discutere di un quadro di riferimento internazionale con le International Sanitary Conferences, (14 in tutto, la prima svoltasi nel 1851, l’ultima nel 1938) il cui lavoro confluì nell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nata dopo la Seconda guerra mondiale.

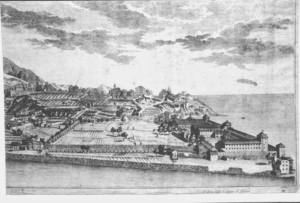

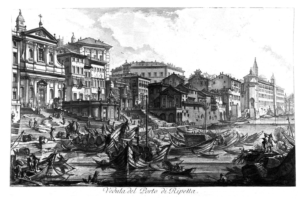

IL LAZZARETTO DI GENOVA

ALLA FOCE

UN PO’ DI STORIA GENOVESE….

Nel XV secolo, nella piana sulla sponda sinistra del Bisagno, fu edificato un lazzaretto per l’isolamento e il ricovero dei malati contagiosi e dei passeggeri delle navi giunti in porto e soggetti a quarantena, soprattutto in occasione di epidemie di peste.

Ne parla Agostino Giustiniani, negli Annali della Repubblica di Genova (1537).

L’imponente edificio fu ampliato all'inizio del XVI secolo per iniziativa di Ettore Vernazza notaio e filantropo. Nel 1576 l’edificio fu ingrandito su disegni di Girolamo Ponsello.

L’edificio serviva per l’isolamento e il ricovero dei malati contagiosi, provenienti soprattutto dalle navi, ma qui furono ricoverati anche i malati dell’epidemia di peste del 1600, di quella manzoniana del 1630 e delle successive ondate del 1656-1657, le quali determinarono la morte di ben 92.000 persone.

Jean-Jacques Rousseau

Nel Settecento, per la precisione dal 12 al 25 luglio del 1743, fu ospitato nel lazzaretto genovese anche il filosofo francese Jean-Jacques Rousseau che preferì trascorrere lì la quarantena in totale solitudine, piuttosto che nella promiscuità di Calata Sanità. Lo scrittore accennò a quest’ esperienza in un brano delle Confessioni (l. VII).

Lo scrittore francese si era imbarcato a Tolone, ma la feluca su cui viaggiava era stata fermata da unità inglesi, provenienti da Messina, dove infuriava la peste, per cui, all’arrivo a Genova dovette sottostare alla quarantena che, come abbiamo appena letto, preferì trascorrere al lazzaretto, anche se era stato avvertito che non vi era alcun mobile. Infatti non vi trovò né un letto, né una sedia e neppure uno sgabello o un fascio di paglia per sdraiarsi.

Scrisse infatti: «Dapprima mi divertii a cacciare le pulci che avevo preso sulla feluca, e quando infine, a furia di cambiar vestito e biancheria, riuscii a liberarmene, procedetti all'arredamento della camera che m’ero scelta. Con gli abiti e le camice preparai un ottimo materasso; con varie salviette cucite insieme mi feci le lenzuola; con la vestaglia, una coperta; un cuscino, col mantello arrotolato; ricavai il sedile da una valigia distesa, e una tavola con l’altra posata sul fianco». I pasti gli venivano serviti in gran pompa, con la scorta di due granatieri, e poi poteva dilettarsi a leggere i libri che aveva con sé, ma anche a passeggiare nel cimitero, oppure salendo fino in cima all'edificio, dove da un lucernario che dava sul porto poteva osservare l’entrata e l’uscita delle navi.

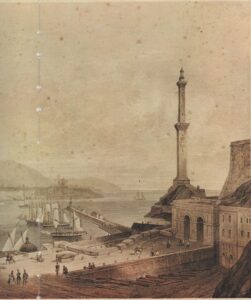

Domenico Del Pino, Veduta del Lazzaretto Vecchio, della Foce,

del Bisagno con la collina d'Albaro dalle mura delle Cappuccine

(Stampa colorata a mano, prima metà del XIX secolo, Genova,

Gabinetto Disegni e Stampe,

L’edificio fu più volte modificato. Nel 1810 l’ampliamento fu sostenuto dal Comune e da donazioni di privati. Il lazzaretto svolse la sua attività fin verso la metà dell’Ottocento, quando, con gli sviluppi della medicina, le sue funzioni furono trasferite al nuovo ospedale di Pammatone.

L’edificio fu demolito, consentendo l’ampliamento del CANTIERE NAVALE già da tempo esistente sulla spiaggia della Foce.

A ridosso del Molo Nuovo le navi in "quarantena"

Particolare di acquaforte colorata ad acquarello di G.Piaggio e di Del Pino - 1818 ca - Collezione Topografica del Comune di Genova.

Notiamo la Lanterna ed il Convento di San Benigno. Una draga è al lavoro nel centro della rada.

IL MOLO NUOVO CON LE NAVI IN QUARANTENA

Incisione di Nicholas M.J.Chapuy e Isidore L.Deroy - ca 1850 - Civica Raccolta Bertarelli Milano - La Lanterna con la Porta della Lanterna. Sulla destra si nota appena la cupola per le funzioni religiose presso l'ufficio di Sanità-Quarantena.

NEL NUOVO SECOLO SI GIRA PAGINA

Nel 1900 fervono grandi lavori in città, ed anche nel Porto.

La città si industrializza, si espande, e così il porto deve trovare una nuova dimensione e cerca spazio a Ponente.

Nel 1905 il Re "posa" la prima pietra del nuovo bacino portuale della Lanterna dando così il via alla prima espansione portuale verso ponente.

Cartolina ed. Gianbruni - NPG - non circolata

Messa la "prima pietra" i lavori languono per mancanza di fondi, con un grande fiorire di progetti, ma nessuna realizzazione.

Si arriva alla fine della Prima grande guerra con un nulla di fatto e si decide finalmente di iniziare i lavori nel 1920.

Si comincia con il prolungamento a Ponente della diga foranea il Molo Duca di Galliera.

Quindi si esegue il taglio di una sezione obliqua della diga per permettere il transito delle navi dall'avamporto al nuovo specchio creatosi davanti alla Lanterna.

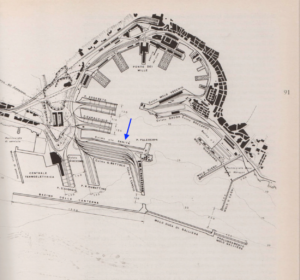

Il tutto è ben illustrato dalle piantine che seguono in ordine cronologico.

La Freccia Blu indica Calata Sanità nel tempo...

1922

1927

ANNI '30-'40

ANNI '50

Inizio Nuovo Millennio

Carlo GATTI

Rapallo, 26 settembre 2022

R.M.S. QUEEN HELIZABETH 2

R.M.S. QUEEN HELIZABETH 2

Durante la sua visita nel nostro capoluogo il 16 ottobre 1980, la Regina Elisabetta disse:

“GENOVA E’ LA CITTA’ PIU’ BRITISH D’ITALIA”

IL SECOLO XIX ha scritto:

OGGI , 8 SETTEMBRE 2022

LA CITTA’ E’ IN LUTTO PER LA REGINA ELIZABETH II

Mare Nostrum Rapallo ha voluto dedicare questo “semplice omaggio marinaro” alla Regina d'Inghilterra per ricordare Lei e le navi che hanno portato il Suo NOME ILLUSTRE per i SEVEN SEAS.

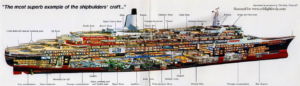

Il RMS Queen Elizabeth 2, RMS: Royal Steamer, anche soltanto QE2, era l'ammiraglia di Linea Cunard. Il Queen Elizabeth 2 ha fatto il suo viaggio inaugurale nel 1969 ed è stata una delle ultime grandi navi passeggeri transatlantiche. Con una lunghezza di 293,5 metri e una velocità massima di 32,5 nodi è stata anche una delle navi passeggeri più grandi e veloci in circolazione. Il 30 dicembre 1964 fu firmato il contratto con il costruttore navale John Brown Shipyard Clydebank in Scozia.

La costruzione iniziò lì il 5 luglio 1965.

Dopo il varo il 20 settembre 1967, la nave fu battezzata dalla Regina Elisabetta 2 - Il 19 novembre 1968, il Queen Elizabeth 2 fece le prove in mare guidate dal Capitano "Bill" Warwick.

Dal 26 novembre 1968 si sono svolte le prove nel mare irlandese.

Il 22 aprile 1969 fu fatto un piccolo viaggio inaugurale in direzione di Las Palmas de Gran Canaria.

Il 2 maggio 1969, il viaggio inaugurale ufficiale verso New York.

Nel 1975 viene effettuata la prima crociera intorno al mondo.

Nel maggio 1982, il Queen Elizabeth 2 requisita per il trasporto di truppe per il Guerra delle Falkland. Il 12 maggio 1982 fece rotta per la Georgia del Sud con 3.000 uomini a bordo.

L'11 giugno 1982 il transatlantico è tornato sano in salvo a Southampton.

Nell'ottobre 1986, la sostituzione delle turbine a vapore a propulsione diesel-elettrica.

Il 7 agosto 1992, il Queen Elizabeth 2 finì sulle rocce a Vineyard Sound, queste rocce non erano segnate sulla carta nautica.

Una vasta ristrutturazione ha avuto luogo nel dicembre 1994.

Nel 1995 ancora una volta il Queen Elizabeth si ritrovò vittima di un incidente, in quanto fu colpito da un’onda anomala di circa 30 metri di altezza, ma fortunatamente senza riportare danni rilevanti o vittime...

L'11 settembre 1995, il Queen Elizabeth 2 prese in pieno l’uragano Luis mentre era in rotta per gli Stati Uniti e scarrocciò su un basso fondale.

Il 2 gennaio 1996, il Queen Elizabeth 2 registrò il traguardo dei 4 milioni di miglia nautiche navigate sul Libro di bordo.

Nel 1996, dopo la vendita di Trafalgar House a Kvaerner, la proprietà di Cunard Line è passata a questa azienda norvegese.

Nel maggio 1998 Kvaerner ha venduto la Cunard Line negli Stati Uniti alla Carnival Corporation.

Il 29 agosto 2002, il Queen Elizabeth 2 registrò il traguardo dei 5 milioni di miglia nautiche navigate.

Il 18 giugno 2007 è stato annunciato che il Queen Elizabeth 2 è stato venduto per quasi $ 100 milioni al Dubai World, una delle isole create artificialmente al largo della costa di Dubai.

Il 7 gennaio 2008 ha iniziato il suo ultimo tour mondiale. L'intenzione era che il QE II fungesse da hotel di lusso da quelle parti. La nave ha salpato l'ultima volta dal suo porto di origine: Southampton l'11 novembre 2008.

Queen Elizabeth 2 a Rotterdam

La QE-2 nel bacino di carenaggio del suo Home Port

SOUTHAMPTON

ALBUM FOTOGRAFICO

INTERNI DEL TRANSATLANTICO QUEEN ELIZABETH II

Di seguito alcune immagini degli interni, che con innumerevoli restyling sono cambiati nel corso degli anni... Dalla netta distinzione in classi fino alla trasformazione in nave da crociera, si è passati dal classico al moderno, passando per l'Art Decò e il contemporaneo... Insomma un infinità colori, ambienti, arredi, sempre più belli e sempre più nuovi che ancora oggi lasciano ai passeggeri l'opportunità d’immaginare il fascino di quell'epoca in cui viaggiare sull'oceano era un vero sogno.

|

Nave da crociera Cruise ship |

|

QUEEN ELIZABETH 2 |

Classificazione |

Classification |

L.R. n. - + 100 A1 LR Survey Type: Continuous Survey Date: 2006-12 LR Machinery Class: + LMC |

Bandiera |

Flag |

Regno Unito - United Kingdom |

Armatore |

Owner |

CUNARD LINE - LONDON - U.K. |

Operatore |

Manager |

Cunard Line Ltd. -Southampton - United Kingdom |

Impostazione chiglia |

Keel laid |

05.07.1965 |

Varo |

Launched |

20.09.1967 |

Consegna |

Delivered |

02.05.1969 |

Cantiere navale |

Shipyard |

John Brown and Co. - Clydebank - SCOTLAND - U.K |

Costruzione n. |

Yard number |

736 |

Tipo di scafo |

Hull type |

scafo singolo - single hull |

Materiale dello scafo |

Hull material |

acciaio - steel |

Nominativo Internazionale |

Call Sign |

G B T T - |

I.M.O. International Maritime Organization |

6725418 |

|

M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify |

576059000 |

|

Compartimento marittimo |

Port of Registry |

Southampton |

Numero di Registro |

Official Number |

|

Posizione attuale |

Actual position |

CLICCA QUI / CLICK HERE |

Stazza Lorda |

Gross Tonnage |

70.327 Tons |

Stazza Netta |

Net Tonnage |

32.182 Tons |

Portata ( estiva ) |

DWT (summer) |

15.521 Tonn |

Lunghezza max |

L.o.a. |

293,53 m |

Lunghezza tra le Pp |

L. between Pp |

270,40 m |

Larghezza max |

Breadth max |

32,01 m |

Altezza di costruzione |

Depth |

18,86 m |

Pescaggio max |

Draught max |

9,945 m |

Bordo libero |

Freeboard |

|

Motore principale |

Main engine |

9 - MAN B&W 9L58/64 - 450 rpm |

Potenza motore |

Engine power |

9 x 10,625 kW (tot 95.625 Kw ) |

Velocità max |

Max speed |

28,50 kn |

Eliche di propulsione |

Propellers |

2 - cinque pale/ five blades |

Passeggeri max |

Passengers max |

1.791 |

Equipaggio |

Crew |

921 |

Ponti |

Decks |

12 - passeggeri / passengers 10 |

Bunker |

Bunker |

|

Inserita |

Posted |

07.09.2008 |

Aggiornata al |

Last updated |

10.11.2013 |

STORIA DI UNA NAVE

QUEEN HELIZABETH 2 a Southampton

Scheda Tecnica

Costruttore: John Brown&Company, Clydebank

Armatore: Cunard Line - Istithmar

Varo: 20 settembre 1967

Entrata in servizio: 2 maggio 1969

Lunghezza: 293 metri

Larghezza: 32 metri

Velocità: 28 - 34 nodi

Capacità: 1777 passeggeri, 1040 equipaggio

Da prestigioso transatlantico a nave quarantena: la triste parabola della Queen Elizabeth 2

Da prestigioso transatlantico a nave quarantena, questa è la triste parabola della Queen Elizabeth 2: infatti nei giorni scorsi sono apparsi sul web diversi articoli che raccontano di alcuni giovani italiani che sono stati trasferiti sulla vecchia ammiraglia Cunard dopo essere stati trovati positivi a bordo di MSC Virtuosa a Dubai. E’ qui che si trova ormai dal 2008 in uno stato di conservazione certamente non ottimale dopo che faraonici progetti per una sua seconda nuova vita emiratina non si sono mai concretizzati. Ora la nave viene classificata come ristorante ed hotel galleggiante e in questa veste che è stata scelta da MSC Crociere come appoggio per i suoi passeggeri che vengono trovati positivi a bordo di “Virtuosa”, Infatti oggi le compagnie crocieristiche sono tenute a disporre dei covid-hotel per sbarcare gli ospiti e i membri dell’equipaggio infettati senza sintomi o con sintomi lievi che necessitano di un luogo dove trascorrere la quarantena.

Per come è strutturata però la QE2 non è una nave ideale per svolgere questo compito, infatti all’epoca della sua costruzione le cabine con balcone erano una rarità. Così gli ospiti in quarantena vengono alloggiati in cabine con piccoli oblò mentre viene concessa mezz’ora d’aria giornaliera (15 minuti al mattino e 15 al pomeriggio) su un ponte all’aperto poppiero (una delle celebri terrazze vista mare dell’ex “Cunarder”). In ogni caso solo una parte della nave viene dedicata a questa funzione, quindi il resto della parte hotel resta aperto e perciò a Capodanno a bordo si è svolto anche un tradizionale veglione.

Questi sfortunati connazionali però probabilmente ignorano di trovarsi, loro malgrado, su una delle navi passeggeri più famose della storia, vediamo di ricordare la sua epica vita operativa. Il 20 settembre 1967 veniva varata sulle rive del fiume Clyde niente meno che dalla regina Elisabetta II. Da allora il mondo dello shipping è completamente cambiato, il cantiere John Brown dove è stata costruita non esiste più, Cunard Line ora fa parte dell’americana Carnival Corporation, le crociere di massa hanno avuto il sopravvento, soltanto l’inossidabile sovrana d’Inghilterra è ancora al suo posto.

Per i profani forse l’acronimo QE2 vuol dire ben poco, ma si tratta di un autentico mito della marineria britannica. Una carriera iniziata balbettando con la consegna appena nel maggio del 1969 a causa di problemi tecnici che ne rallentarono il completamento. Negli anni Settanta con la scomparsa graduale di tutti i grandi transatlantici a causa dall’avvento dell’aereo (come i nostri Michelangelo e Raffaello), rimase l’unica unità inossidabile sulla linea Southampton-New York, alternata sempre più a crociere. A tutt’oggi è la nave di linea ad aver operato più a lungo nella storia della navigazione: ha trasportato 2,5 milioni di passeggeri per oltre 5,6 milioni di miglia.

Dopo questi eventi la sua carriera fu ancora lunga con diversi refit (la sua stazza lorda passò nel tempo da 65.863 t. a 70.327 t.) passando anche per una costosa rimotorizzazione (1986-87) dove il suo apparato propulsivo a turbina fu sostituito da un moderno sistema diesel-elettrico.

Con l’acquisizione di CUNARD da parte di CARNIVAL (1998) iniziò il suo lento declino culminato con l’entrata in servizio della nuova ammiraglia QUEEN MARY 2 (2004).

Dedicata ormai solo alle crociere, una volta venduta ad un fondo d’investimento degli Emirati ha effettuato il suo ultimo viaggio con destinazione Dubai nel novembre 2008.

CUNARD: le tre Regine della flotta insieme in navigazione verso Southampton per il decimo anniversario di Queen Mary 2

ECCELLENZE REGALI

Queen Mary 2, il grandioso transatlantico della flotta Cunard, e le due navi gemelle Queen Elizabeth e Queen Victoria sono salpate insieme da Lisbona, in Portogallo, dirette a Southamtpon, nel Regno Unito, dove arriveranno venerdì 9 maggio per celebrare in grande stile il decimo anniversario di Queen Mary 2.

Per la prima volta in assoluto le tre Regine Cunard sono state fotografate side-by-side in mare aperto con un’inedita prospettiva “a germoglio” che ha richiesto mesi di pianificazione meticolosa e che è stata immortalata grazie a un elicottero dedicato.

Queen Mary 2 (foto sopra) ha fatto scalo a Lisbona – l’ultimo dell’itinerario – nell’ambito della sua World Cruise ed è stata poi raggiunta dalle altre due navi che avranno il compito di accompagnarla fino a casa, in Inghilterra, in grande stile.

Protagonista indiscusso della navigazione, Queen Mary 2 è ancora oggi il transatlantico in servizio più veloce, grande, lungo e largo esistente al mondo, battezzato da Sua Maestà la Regina nel 2004. Da allora, la nave ha navigato per oltre 1,5 milioni di miglia nautiche su oltre 400 diverse rotte, raggiungendo 182 porti in 60 Paesi e trasportando oltre 1,3 milioni di persone.

QUEEN ELIZABETH

Queen Elizabeth, (foto sopra) l’ammiraglia della flotta Cunard Line, è stata realizzata nel 2010 nello stabilimento Fincantieri di Monfalcone.

90.900 tonnellate di stazza lorda – è l’ultimo membro della famiglia Cunard ed è entrata in servizio, dopo il battesimo tenuto da Sua Maestà la Regina, nel 2010.

CLASSE QUEEN ELIZABETH

PORTAEREI

HMS QUEEN ELIZABETH – HMS PRINCE OF WALES

La classe Queen Elizabeth (in precedenza CV Future o CVF project), è una serie di due navi portaerei sviluppate per la Royal Navy.

Il HMS QUEEN ELIZABETH (R08) è entrato in servizio nel 2017, con due anni di ritardo rispetto alla previsione originaria. Il gemello HMS PRINCE OF WALES (R09), dopo aver rischiato di non essere mai realizzato è infine entrato in servizio nel 2019.

I vascelli hanno un dislocamento di circa 65.000 tonnellate a pieno carico, sono lunghi 280 metri, larghi 70, alti 39 e in grado di trasportare 40 aerei. La necessità di sostituire la vecchia classe INVINCIBLE, era già stata confermata dal Ministero della Difesa britannico nel 1998.

Quella volta che vennero a Genova la Regina Elisabetta e il Principe Filippo!

Era il 16 ottobre del 1980. Giornata piovosa...

Quell’anno la Regina Elisabetta stabilì un “tour” ufficiale in Italia ed il 16 Ottobre, sull’agenda c’era scritto GENOVA.

Per le strade della SUPERBA c’erano migliaia di persone. La gente guardava dalle finestre che si affacciavano sulle strade percorse dal corteo.

L'itinerario comprendeva Tursi, palazzo Gio. Agostino Balbi e la Prefettura, con l’allora sindaco Cerofolini e il principe Filippo d’Edimburgo.

Chi si ricorda di quella giornata, sicuramente non potrà non raccontare dell’incontro con la marchesa Cattaneo Adorno nella sua dimora di via Balbi, palazzo Durazzo Pallavicini. «Non so perché la regina scelse di venire da me. Credo che le avessero parlato del mio palazzo», raccontò proprio la padrona di casa.

La visita era stata fissata per il tè (che domande?). Però, dopo aver ammirato la collezione affissa alle pareti, Elizabeth scelse un caffè. «All’italiana. Senza latte», ricordava la marchesa.

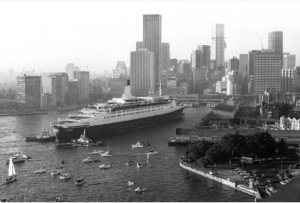

GENOVA, 20 ottobre 1995 - Manovra di attracco a Ponte Andrea Doria (Genova) del

"QUEEN LIZABETH II"

della CUNARD Line.

L'ultimo dei transatlantici ancora in servizio sulla Linea Nord Europa/New York. Partita il 15 ottobre da Southampton per una crociera nel Mediterraneo, la nave ha scalato Genova come unico porto italiano. Varata nel 1967, la nave è stata completamente ristrutturata nel 1994.

Filmato dell'arrivo del transatlantico QUEEN HELIZABETH II A GENOVA

https://www.youtube.com/watch?v=PmGWajg6ILw

Carlo GATTI

Rapallo, giovedì 15 Settembre

Note:

Ho sempre scritto IL QUEEN HELIZABETH II riferendomi al TRANSATLANTICO, pur sapendo che solo le navi da guerra vanno riportate al maschile.

H.M.S - (abbreviazione per Her/His Majesty's Ship, ovvero Nave di Sua Maestà) è il prefisso navale utilizzato per le navi della Royal Navy, la marina da guerra britannica. È seguito dal nome proprio della nave, come ad esempio per la HMS Victory

R.M.S - Royal Mail Ship - significa che la nave svolgeva anche il servizio postale

FONTI:

Scritti e Archivio fotografico dell’Autore

IL PORTO visto dai fotografi – Genova 1969-1995 Silvana Editore

CUNARD – Glory days – David L. Williams

PICTURE HISTORY OF THE CUNARD LINE – 1840-1990;(Author) Frank O.Braynard – William H. Miller Jr

OCEAN LINERS – Philip J. Fricker

S/S CARPATHIA UNA NAVE CON DUE DESTINI,,,

S/S CARPATHIA

UNA NAVE CON DUE DESTINI …

![]()

CUNARD LINE - UK -

PRIMA PARTE

La CARPATHIA si coprì di gloria nel salvataggio di ben 705 naufraghi del S/S TITANIC.

Della TRAGEDIA DEL TITANIC ci siamo già occupati in passato, ma per coloro che volessero “rivisitarne” la storia, propongo il nostro LINK:

TITANIC - UNA STORIA BREVE ... di Carlo GATTI - Salvataggi e Disastri

https://www.marenostrumrapallo.it/tita/

IL TITANIC VA INCONTRO AL SUO DESTINO

Due immagini del Comandante ROSTRON del CARPATHIA

Il transatlantico CARPATHIA arrivò sul punto del naufragio alle 04 del 15 aprile 1912 zigzagando in un pericoloso percorso tra larghi strati di ghiacci , quando il TITANIC era già affondato da circa 90 minuti. Nelle ore successive l'equipaggio recuperò e fece salire a bordo i 705 naufraghi. Terminata con successo la fase della messa in sicurezza dei superstiti, il Comandante Rostron comunicò alle altre navi in zona d’aver concluso le operazioni di salvataggio e, dopo un rapido confronto con l'amministratore Joseph Bruce Ismay della rivale White Star Line (Compagnia Armatrice del TITANIC), sopravvissuto al naufragio, invertì la rotta e ritornò a New York, dove giunse il 18 aprile.

Per l'aiuto prestato al Titanic, l'equipaggio del Carpathia venne premiato con medaglie dai superstiti: i membri dell'equipaggio vennero premiati con medaglie di bronzo, gli ufficiali con medaglie d'argento; il Comandante Rostron ricevette la medaglia d'oro e una coppa d'argento, che gli vennero consegnate da Margaret “Molly” Browm, una delle più celebri e facoltose superstiti del Titanic.

Rostron fu successivamente ospite del Presidente americano William Taft alla Casa Bianca e ricevette la Medaglia d’oro del Congresso, il più alto riconoscimento civile conferito dal Congresso degli Stati Uniti d’America.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MARCONI"

Quando Marconi salvò 700 passeggeri del Titanic

La notte del 14 aprile del 1912, 109 anni fa, il transatlantico britannico Titanic colpisce un iceberg e rapidamente affonda: muoiono subito circa 1500 dei 2224 passeggeri. Quattro giorni dopo il naufragio un altro transatlantico, il Carpathia, arriva nel porto di New York con oltre 700 sopravvissuti. Qualcuno dirà che che si erano salvati “solo grazie al genio di un uomo”: Guglielmo Marconi. Non era a bordo del Titanic, ma c’era una sua invenzione: il telegrafo senza fili. Qualche anno prima infatti Marconi aveva fondato a Londra una società per mettere sul mercato un’applicazione della sua intuizione, l’utilizzo delle onde radio per trasmettere messaggi. La “Wireless Telegraph and Signal Company” era stata costituita il 20 luglio 1897, dopo che l’ufficio brevetti inglese aveva riconosciuto l’invenzione della trasmissione senza fili. Fu un successo.