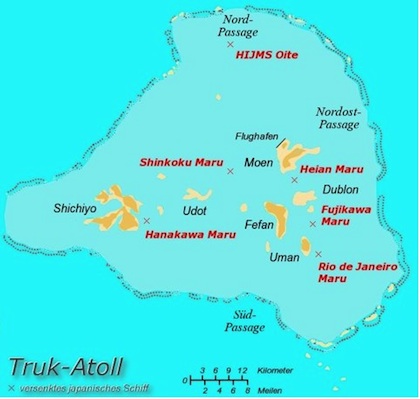

ATOLLO DI TRUK

ATOLLO DI TRUK

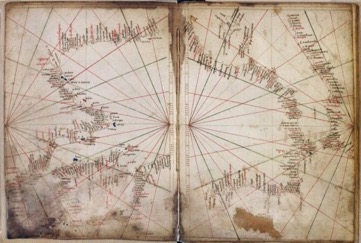

Al centro della carta: Chuuk (TRUK) Island

DOVE SI TROVA QUESTO ATOLLO?

L'arcipelago delle Caroline Orientali é situato poco sopra l’equatore e non distante dall’antimeridiano che segna il cambio di data. E’ formato da un grande atollo, (132 chilometri quadrati di superficie), aperto da più passaggi da cui emergono numerosi picchi vulcanici.

Oggi, l’atollo di Truk è il paradiso degli amanti dei relitti. Non esiste infatti altro posto al mondo in cui ci sia una tale concentrazione di navi affondate su fondali compresi tra i 30 e i 50 metri. Relitti lasciati così dal momento del naufragio. L’intera zona dichiarata OFF-LIMITS dagli americani per 30 anni, é oggi a disposizione dei subacquei. Relitti con il loro carico di munizioni, aerei, carri armati, autoveicoli. All’interno di questa laguna corallina dove il mare è sempre calmo, le correnti ininfluenti e la temperatura dell’acqua sempre superiore ai 25°C.

UN PO’ DI STORIA

Truk piano piano divenne la più potente base navale nipponica, a partire dal 1937, epoca dell'entrata in guerra contro la Cina.

Quando il Giappone scatenò la campagna di conquista del Pacifico, l'atollo diventò una perfetta base aeronavale, situata al centro del perimetro di difesa del Sol Levante. Di fatto era una base operativa della flotta imperiale, tanto da essere chiamata la "Gibilterra del Pacifico".

Divenuto Torokku, nuovo nome attribuito dagli occupanti giapponesi, l’atollo era coperto dalla massima segretezza. Nessuna notizia era mai filtrata, nessuna persona estranea era mai entrata....

TRUK roccaforte inviolabile, era continuamente menzionata come luogo di partenza delle forze nipponiche lanciate alla conquista del Pacifico.

Quando il vento girò a favore degli Americani, il vice ammiraglio Hitosci Kabayasi, governatore di Truk, in seguito alle numerose sconfitte subite dalla marina e dall'aviazione nipponica, si aspettava un attacco all'isola che arrivò, in effetti, ma improvviso, come un forte vento monsonico, spazzando via tutto.

Dopo la conquista degli atolli dell'arcipelago delle Isole Marshall (gennaio 1944), la Quinta flotta americana ottenne tre corazzate veloci, tra cui la Jowa e la New Jersy da 45.000 tonnellate, tre portaerei veloci (due del tipo Essex e una leggera del tipo Langley) e due portaerei di scorta. La 58° Task Force della Quinta flotta aveva quindi a disposizione 12 portaerei, con un totale di 715 aerei tra caccia, bombardieri da picchiata e bombardieri siluranti. La 58° Task Force fu divisa in quattro gruppi, di cui il 3° gruppo, sotto il comando del contrammiraglio F.E. Sherman, comprendeva la portaerei della flotta, la Bunker Hill, con 89 aerei, e le portaerei leggere Monterrey con 34 aerei e Cowpens con 33 aerei. La 7° divisione, al comando del contrammiraglio O. V. Hustvedt, era invece composta dalle corazzate Jowa e New Jersy, dall'incrociatore pesante Wichita e dal 46° squadrone di cacciatorpediniere con nove cacciatorpediniere. Nell'eventualità di uno scontro navale, il contrammiraglio Sherman disponeva di 31 bombardieri da picchiata, 49 aerosiluranti, 18 cannoni da 406 mm delle sue corazzate (con proiettili da 1117 kg), 9 cannoni da 203 mm dell'incrociatore pesante, e 90 bocche da fuoco dei suoi cacciatorpediniere. Completavano la potenza di fuoco 87 caccia e 700 pezzi antiaerei calibro 20 mm, 40 mm, e 127 mm. Gli altri Task Groups erano fondamentalmente simili.

17 febbraio 1944

Le navi americane lasciarono l'ancoraggio di Majuro nelle isole Marshall per avvicinarsi all'obbiettivo e comparvero nei paraggi di Truk. La squadra navale americana comprendeva 9 portaerei, 6 corazzate, 10 incrociatori e 28 cacciatorpediniere. Nei due giorni successivi 72 caccia Hellcat decollarono dalle portaerei e puntarono sull'arcipelago, effettuando 1.250 sortite.

Gli americani prevedevano una rabbiosa reazione aerea da parte dei nipponici, ed i caccia avevano il compito di liberare il cielo dagli apparecchi nemici prima dell'arrivo dei bombardieri. Nei quarantacinque minuti necessari ai caccia americani per raggiungere l'obiettivo, la formazione statunitense fu avvistata, ma i giapponesi riuscirono a far decollare solo 45 caccia Zero, che diedero battaglia. Il cielo e il mare si riempirono di fumo, di scoppi, di luci e di morti.

Pochi minuti dopo 260 aerei nipponici erano distrutti al suolo e le istallazioni militari avevano subito ingenti danni. Affondarono 3 cacciatorpediniere, 7 navi ausiliarie, 6 petroliere, 17 cargo.

Incrociatore leggero AGANO

Incrociatore leggero KATORI

L'incrociatore leggero Agano (nella foto) fu affondato dal sommergibile Skate. Mentre le corazzate compivano il periplo dell'atollo affondarono a cannonate l'incrociatore leggero Katori e il cacciatorpediniere Maikaze. La seconda ondata fu lanciata la mattina successiva. Gli aerei americani abbatterono altri 32

La USS Intrepid, tra le più famose 'Essex', qui nel '44

apparecchi giapponesi e portarono a termine l'opera di distruzione di tutte le infrastrutture presenti sull'isola: caserme, depositi di carburanti, officine ecc. La reazione giapponese fu modesta: un aerosilurante riuscì a colpire a poppa la portaerei Intrepid, provocando diciassette feriti e danni riparabili in breve tempo.

1944 - Aerei pronti al decollo su una portaerei americana per l'Operazione Hailstone

Nacque così la famosa “Flotta Fantasma di Truck” con relitti di navi torpedinieri, bombardieri, navi di rifornimento, aerei, etc., affondati ad una profondità tra +1 mt (di alcuni relitti fuoriesce il pennone dall’acqua) e i 200 mt.

Si sono resi necessari ben 25 anni di bonifica e migliaia di immersioni per sminare completamente e rendere innocuo il pericoloso carico di queste navi da guerra.

La laguna è divenuta ora parco, dove per immergersi è obbligatoria la guida.

I relitti, dopo oltre 50 anni, si sono completante trasformati e da tetri ricordi di una sanguinosa battaglia sono ora una ricchissima colonia di pesci e coralli colorati di ogni specie.

L’OPERAZIONE TRUK, denominata HAILSTONE, che comportava la distruzione della base nemica e delle altre isole delle Caroline fu una vittoria sensazionale americana, per di più costata in termini umani e di mezzi, molto poco: 35 aerei e 29 vittime tra gli aviatori, 11 tra i marinai e il leggero danneggiamento alla sola INTREPID.

Le conseguenze strategiche, tattiche ma soprattutto psicologiche furono di grande importanza. La distruzione della base nipponica, considerata imprendibile, divenne per gli americani il simbolo della loro potenza, ed é proprio da questa convinzione che condussero e vinsero la guerra su tutti i fronti.

Radio Tokyo diffuse la notizia che l'importante base navale di Truk era stata attaccata dalla flotta statunitense. Tojo colse l'occasione per sostituire il capo di stato maggiore della marina, ammiraglio Osami Nagano, con l'ammiraglio Shimada.

Quanto a Nimitz, comandante americano delle forze in Pacifico, riservò a Truk lo stesso trattamento che aveva riservato a Jaluit e Wotje e ad altri atolli delle isole Marshall, li isolò per poi lasciarli al loro destino privi ormai di difesa, di munizioni e di rifornimenti. Il 22 marzo la Task Force 58, con tre gruppi di portaerei, 6 corazzate veloci, 13 incrociatori e 26 cacciatorpediniere, continuò una serie di devastanti incursioni contro le basi giapponesi delle isole Palau e di Yap.

Dopo oltre 60 anni da quel tragico evento, le carcasse delle navi affondate dal raid americano giacciono sul fondale o spuntano dall'acqua ferma della laguna, masse ferrose coperte dalla ruggine. Per i ragazzi nati dopo il secondo conflitto mondiale in questa remota isola delle Caroline, fanno ormai parte del paesaggio: quei relitti sono stati usati per i loro giochi, come trampolini per i loro primi tuffi. In tutti questi anni la vegetazione tropicale è cresciuta, riuscendo a nascondere le ferite di quella battaglia, i crateri delle bombe sono divenuti laghetti e le rovine delle fortificazioni ricoperte da erbe e fiori multicolori.

Una mezza dozzina di navi giace su di un fondale la cui profondità massima si aggira sui quarantacinque metri. Tra queste la Heian Maru, nave appoggio per sommergibili di 12.000 tonnellate, e la Rio de Janeiro Maru.

Giardini di corallo e sciami di colorati pesciolini racchiudono come drappi funebri viventi le navi morte; anche i cannoni sono coperti da leggiadri gioielli che oscillano dolcemente, all'ondeggiare delicato dell'acqua della laguna. Su tutte le navi si è adagiato un tappeto di corallo, ogni pezzo dell'attrezzatura di una nave affondata si è trasformata in un'esposizione di vita marina.

Nell'ancoraggio situato a nord-ovest della laguna, a circa cinquanta metri sul fondo, si trova un gruppo di navi contenente ancora il suo carico. Poco lontano un altro relitto, un bombardiere giapponese abbattuto nelle vicinanze del campo d'atterraggio, probabilmente uno dei pochi riusciti a decollare.

Nella melma giace un cappello da marinaio, da una fenditura in una chiglia spunta una scarpa, in un angolo una coperta e numerosi resti umani. La mancanza d'ossigeno disciolto in quell'acqua stagnante ha conservato per tanto tempo quei poveri resti. Un silenzioso ricordo accudisce questa lugubre tomba, posta sul fondo di un mare racchiuso da una splendida laguna tropicale.

Dopo l'attacco americano la guarnigione giapponese e gli abitanti di Truk hanno patito la fame mentre tonnellate di viveri in scatola giacevano irrecuperabili sul fondo del mare. Un fatto che colpisce il visitatore è la totale assenza di grossi animali marini, che di solito s'impadroniscono dei relitti per farne le loro abitazioni. Non si notano cernie, murene, aragoste. La risposta è molto semplice: non tutti i depositi di munizioni saltarono in aria nei giorni dell'attacco, così i superstiti giapponesi e gli abitanti dell'isola saccheggiarono i depositi di munizioni rimasti per pescare. E la pesca con la dinamite ha praticamente eliminato quelle grandi specie ittiche che impiegano decenni per crescere.

Dopo oltre 70 anni, i motivi per cui quella tremenda guerra è stata combattuta si perdono tra le pagine dei libri di storia. Le numerose ricerche sulle navi affondate nei diversi ancoraggi della laguna dimostrano che la base di Truk si trovò impreparata a fronteggiare un attacco aeronavale. La Gibilterra del Pacifico non era altro che un mito. Oggi, subacquei provenienti da ogni angolo del mondo s'immergono per visitare questa base navale sommersa dalle acque.

Ecco una breve descrizione di quelli più adatti all’esplorazione CHINKOKU MARU petroliera di 10120 tonnellate di stazza.

Lunghezza di 150 metri. Profondità da 12 a 40 metri. Rappresenta una delle migliori immersioni in assoluto. Al centro nave si visita il ponte di comando.

A poppa gli alloggi dell’equipaggio, con grandi quantitativi di riserve alimentari, vestiti, scarpe. Si vedono anche i bagni, la sala operatoria e si possono trovare anche resti umani.

L’esplosione di colori e coralli è assicurata visitando invece la Fujikawa Maru, una portaerei di 132 mt e 6938 tonnellate di stazza, anch’essa in assetto di navigazione e con l’albero che lambisce la superficie dell’acqua; sovraccarica di crinoidi, coralli duri e molli, anemoni che rendono sia la poppa che la prua particolarmente fotogeniche.

A parte ciò la grande attrattiva di questa nave è il suo carico : parti di tre aerei, compresa una fusoliera e una cabina di pilotaggio perfettamente conservata e un bombardiere Mitsubishi Zero intatto nel quale è addirittura possibile sedervisi dentro.

Anche la sala dei motori è di grandissimo interesse ma riservata ai sub più esperti, in quanto piuttosto angusta.

FUJIKAWA MARU cargo armato di 6938 tonnellate.

E’ una delle navi meglio conservate e più interessanti per il gran numero di reperti. Ha 6 stive stracariche di munizioni e materiali di ogni tipo. In una di queste stive si trovano carlinghe di caccia Zero Mitsubishi.

La Sankisan Maru, la nave da munizioni per eccellenza era una nave da carico di 112 mt di lunghezza e 4776 tonnellate di stazza ,giace su un fondale di circa 33 mt parzialmente in assetto di navigazione.

La poppa, pesantemente danneggiata dai bombardamenti, si è staccata infatti dalla prua e si trova a circa 200 mt di distanza, in posizione eretta.

All’interno centinaia di tonnellate di proiettili ancora nelle cartucciere e munizioni di vario genere, comprese bombe di profondità, ali di aerei, mitragliatrici , motori di aerei, eliche di navi , chassis di camion completi di pneumatici.

SANKIZAN MARU cargo da trasporto di 4770 tonnellate di stazza.

Lunghezza 110 metri. Profondità da 15 a 30 metri. Molti proiettili di tutti i calibri, mitragliatrici, detonatori e bombe d’aereo. Resti di autocarri, motori d’aereo e bottiglie.

Un’immersione impegnativa è quella sulla San Francisco Maru, vista la profondità del relitto il cui ponte si trova 50 mt di profondità, ma la nave è sorprendentemente intatta.

Si tratta di una nave da carico di 116 mt e 5864 ton di stazza ed è considerata un MUST per tutti i sub che visitano la laguna di Truck.

SAN FRANCISCO MARU :5831 tonnellate.

Lunghezza 115 metri. Profondità fra 48 e 54 metri. Bellissimo relitto riservato ai più esperti. In coperta sono visibili anche alcune mine e un carro armato.

HEIAN MARU 11620 tonnellate, lunghezza 153 metri. Profondità da 15 a 33 metri. Nave appoggio per sommergibili. E’ uno dei più grandi relitti di Truk. Periscopi, grandi bombe d’aereo, vasellame. Giace su di un fianco e sono visibili le eliche di dritta.

SOMMERGIBILE 1-69 1400 tonnellate. Lunghezza 100 metri. Profondità da 36 a 42 metri.

Resta intatta la parte posteriore. Era uno dei più grandi sommergibili giapponesi.

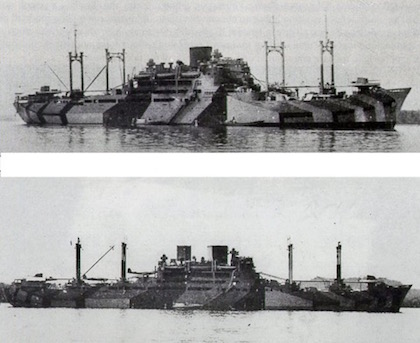

AIKOKU MARU in due diversi camuffamenti.

HAIKOKU MARU: “nave corsara”

Profondità da 51 a 72 metri. E' un relitto molto fondo ed è molto difficile farsi accompagnare dalle guide. E' inoltre frequentato da squali oceanici del genere longimanus, potenzialmente pericolosi per l'uomo. Bombardato da un aereo, l'esplosione ha fatto saltare la santabarbara, distruggendo tutta la prua e l'aereo che l'aveva bombardata. Nell'affondamento trovarono la morte 216 persone e non è difficile imbattersi in ossa e resti umani.

Caratteristiche generali:

Dislocamento 10.437

Lunghezza 150 m

Larghezza 20 m

Pescaggio 7,8 m

Propulsione 2 motori diesel Mistsui B&W, 2 assi elica, 13.000 CV

Velocità 21 nodi (38,8 km/h)

Armamento:

8 cannoni da 5,5" (140 mm)/50

2 cannoni da 76 mm

4 cannoni da 25 mm/60

4 tubi lanciasiluri da 533 mm binati

1 catapulta per 2 aerei

La Aikoku Maru è un’altra immersione per davvero esperti.

La nave fu convertita dai giapponesi e armata con enormi cannoni in poppa e prua e vicino alle stive 3 e 4 e mitragliatrici lungo tutta la sovrastruttura.

Responsabile di aver contribuito all’affondamento di tantissime navi nemiche, fu proprio uno dei primi bersagli dell’operazione Hailstone degli americani e colpita da un missile il primo giorno delle ostilità lanciato dallUSS Intrepid, esplodendo violentemente e affondando in soli 60 secondi.

Ora la nave riposa, con i resti di tutto il suo equipaggio, su un fondale di 70 mt (parte dei resti umani di 400 membri sono state ritrovate e traslate in Giappone).

Le parti visitabili sono quelle della poppa, dove è montato un enorme cannone da 160”, mentre tutta la parte prodiera è completamente distrutta.

Anche qui oltre 1000 libbre di bombe e munizioni di vario genere, comprese le mine antinave, tutte accatastate nelle stive .

Il radiotelegrafo è collassato sul ponte, proprio in prossimità della stiva, che è invece è pienissima carri armati e camion cisterna.

E’ un relitto molto profondo ed è molto difficile farsi accompagnare dalle guide.

E’ inoltre frequentato da squali oceanici del genere longimanus, potenzialmente pericolosi per l’uomo.

Bombardato da un aereo, l’esplosione ha fatto saltare la santabarbara, distruggendo tutta la prua e l’aereo che l’aveva bombardata. Nell’affondamento trovarono la morte 216 persone e non è difficile imbattersi in ossa e resti umani.

BOMBARDIERE BETTY G4M1 MITSUBISHI Profondità 20 metri. In ottime condizioni, abbattuto subito dopo il decollo. I motori sono usciti dalle loro sedi e giacciono a circa 60 metri ad est dell'aereo.

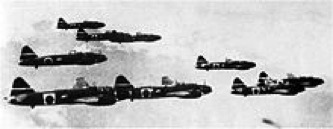

Una formazione di Yokosuka D4Y1 fotografata davanti al monte Fuji.

Parti di tre aerei, compresa una fusoliera e una cabina di pilotaggio perfettamente conservata e un bombardiere Mitsubishi Zero intatto nel quale è addirittura possibile sedervisi dentro.

Anche la sala dei motori è di grandissimo interesse ma riservata ai sub più esperti, in quanto piuttosto angusta.

I Mitsubishi G4M Betty della Marina Imperiale giapponese; questo tipo di aerei (bombardieri/aerosiluranti), insieme ai Mitsubishi G3M Nell, affondarono le navi da battaglia britanniche

Il Mitsubishi G4M Betty Bomber riposa su un fondale sabbioso di 15 mt..

Tali bombardieri, costruiti dai giapponesi a partire dal 1938, avevano un’apertura alare di circa 30 mt e raggiungevano una massima velocità di 430 km orari.

Tutti armati con mitragliatrici frontali da 7.7 mm e 20 mm potevano portare un carico di 4000 libbre di bombe.

E’possibile penetrare in tutta tranquillità nel relitto sia dalla parte frontale che posteriore e giungere sino alla cabina di pilotaggio. Tutt’intorno al relitto sono sparse qua e là le armi che erano a bordo, la radio e strumentazione varia, mentre al di sotto delle ali si è sviluppata una foltissima foresta di coralli molli multicolori.

BOMBARDIERE JUDY YOKISUKA profondità 3 metri. Bombardiere Judy D4Y1 Yokisuka: Profondità 3 metri. Ottimo per apneisti. Buone condizioni di conservazione. Visibile anche il motore a 12 cilindri staccato dalla fusoliera.

Idrovolante Emily H8K2 Kawanishi: Profondità 15 metri. Bombardato mentre era ormeggiato davanti all'isola di Dublon.

Carlo GATTI

Rapallo, 29. Agosto. 2016

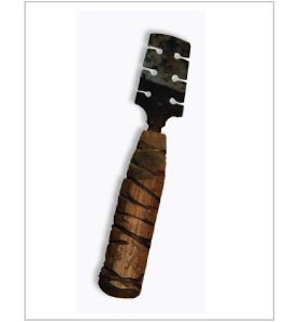

LA GEOGRAFIA DEI MARINAI LIGURI NELL'ETA' DELLA GALEA

La geografia dei marinai liguri nell’età della galea

di Marcella Rossi Patrone

Genova Nervi, 26 agosto 2016.

Franz Hogenberg, acquaforte (in Civitates Orbis Terrarum di Georg Braun,1572)

I) La Geografia …

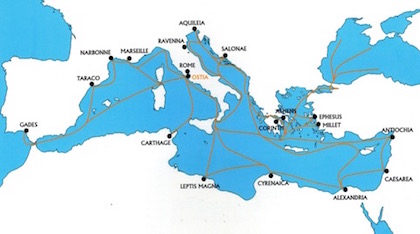

Nata in età greco-romana con l’obiettivo di rappresentare la Terra, la geografia è cresciuta descrivendo luoghi, producendo carte, esaminando il rapporto tra l’uomo e l’ambiente, dividendosi infine nelle due grandi, articolate branche della geografia fisica e della geografia umana. Quest’ultima, che notoriamente si occupa degli aspetti economici, politici e culturali, è strettamente collegata alla storia, non solo studia come gli uomini si adattano e interagiscono in un ambiente, ma anche di come interpretano e vivono gli ambienti in cui si trovano ad operare.

Lo studio delle antiche rotte è quindi un affascinante filone di ricerca storico geografica, che garbatamente inoltra nelle fonti archeologiche, letterarie, iconografiche e archivistiche. Avvicinandosi al rapporto fra gli uomini e lo spazio marittimo, si aprono paesaggi, spuntano vicende e si muovono personaggi. Allora lo spazio marittimo diventa uno spazio umano fatto di prospettive, direzioni e distanze. Allora lo spazio marittimo diventa un’area di contatti e relazioni.

Gli studiosi hanno oramai dimostrato che nell’antichità le coste furono descritte seguendo le rotte marittime e le testimonianze dei naviganti, secondo lo spazio da loro percepito ed i percorsi da loro scelti.

Da sempre l’uomo ha desiderato conoscere il mondo, misurarlo e rappresentarlo nella sua totalità, esplorarlo e raccontarlo nei suoi particolari. Ben presto si capì che per produrre, commerciare, viaggiare e comunicare era necessaria la conoscenza geografica; questa divenne poi uno strumento al servizio della politica e della crescita economica. Nel considerare il rapporto tra potere e geografia basterà pensare come la denominazione mare nostrum si associò all’espansione romana nel mar Mediterraneo.

In età romana Ostia è centro commerciale e portuale

Comunque la geografia si intrecciò con la storia dell’uomo, anzi possiamo dire che l’uomo plasmò la geografia.

La necessità di riferimenti precisi, immediatamente riconoscibili, spinse poi a nominare i singoli luoghi con differenti inequivocabili appellativi. I primi luoghi ad essere nominati furono i monti elevati, i grandi corsi d'acqua, gli astri ed i tratti costieri capaci di imporsi alla vista. Costituirono quei toponimi che oggi tanto attirano l’attenzione e la fantasia dei geografi, perché evocano culture passate, manifestando non solo antiche reti di rapporti sociali e ambientali, ma anche gli atteggiamenti mentali che caratterizzarono questi rapporti. Nel caso nostro terremo conto quindi di documenti descrittivi e linguistici.

Kylix attica raffigurante nave commerciale e nave da guerra, VI secolo a.C. (Museo del Louvre).

La geografia mosse i primi passi col raccontare il mondo. Nell’Iliade e nell'Odissea Omero raccontò la geografia con precisi riferimenti e particolari illuminanti. Nei Canti Ciprii, il poema omerico sugli antefatti dell’Iliade, si narrò persino del madornale errore geografico dei guerrieri greci, che, partiti per saccheggiare Troia, sbagliarono rotta verso oriente sbarcando in Misia, dove combatterono ferocemente ma inutilmente.

Sicuramente nel secondo millennio a.C. i popoli affacciati sul Mediterraneo possedevano una rudimentale conoscenza geografica: la geografia come scienza nacque nell’ambito della Grecia classica. Gli studi geografici e cartografici dell’antichità classica, compresa l’intuizione della sfericità terrestre, furono riscoperti solo nel XV secolo, mentre in epoca alto medievale conoscenze, credenze e religiosità si mescolarono, per fornire comode nozioni d’orientamento a mercanti, pellegrini e viaggiatori.

Col disgregarsi del mondo classico la geografia aveva subito una sorta di arresto, era diventata un sapere fluido, capace di adattarsi a qualunque contenitore: da un lato si adattò alla cultura storica, letteraria e biblica, dall’altro si adattò alla tradizione degli spostamenti. Con l’espansione islamica, la rinascita carolingia e la ripresa economica dell’anno Mille le conoscenze geografiche rinnovarono un interesse, preparando la svolta delle grandi scoperte geografiche.

Riguardo a questo processo due considerazioni sono opportune: innanzi tutto il ruolo da protagonista del mar Mediterraneo, poi il contributo dei pellegrinaggi religiosi, delle repubbliche

Marinare e delle crociate.

A seconda dei punti di vista gli antichi popoli lo avevano chiamato il mare superiore, il mare grande, il nostro mare, per gli arabi fu il mare bianco, finché ci si accorse che era circondato da terre e divenne per tutti il mare interno.

Iniziò così ad essere chiamato mediterraneus, parola romana usata in verità per indicare un territorio senza sbocco al mere, esattamente l’opposto della parola maritimus. Già dal nome comprendiamo allora quanto il mare Mediterraneo sia stato il crocevia tra l’Europa, l’Asia e l’Africa e perché Fernand Braudel lo abbia definito un continente liquido, senza offendere alcun geografo.

A favorire la comunicazione, lo scambio di conoscenze geografiche el’affermarsi di rotte commerciali concorsero poii pellegrinaggi, la nascita delle repubbliche marinare e le crociate.

Madaba - Giordania,chiesa di S. Giorgio, particolare del mosaico pavimentale Mappa di Terrasanta (VI sec.)

La devozione e la penitenza permearono l’Europa medievale, che fu vitalizzata dalle vie terrestri, fluviali e marittime in direzione dei santuari cristiani di Gerusalemme, Roma e Santiago. Il movimento dei pellegrini favorì quello dei mercanti, che preferivano viaggiare con merci preziose e poco pesanti come le spezie e le sete.

Attorno all’anno Mille la popolazione europea cominciò a crescere rapidamente: da circa venticinque milioni, nel 1300 oltrepassò i settanta milioni. Aumentarono gli scambi, la varietà delle merci, la circolazione monetaria; crebbero i centri urbani e molti di essi si liberarono dai vincoli feudali trasformandosi in Comuni autonomi. In particolare, le città portuali di Amalfi, Gaeta, Venezia, Ragusa di Dalmazia, Ancona, Pisa, Genova e Noli arrivarono ad affermare la propria supremazia navale,a controllare i traffici nel Mediterraneo, a creare fondachi in Oriente. Fu proprio la posizione geografica ad agevolarle: difese da monti o da lagune, lontane dalle vie militari, si inserirono silenziosamente nei traffici mediterranei, tra bizantini e islamici. Le città stato di Amalfi, Genova, Pisa e Venezia riuscirono anche a creare un'espansione territoriale oltremare.

Con lo sviluppo delle rotte commerciali le città marinare iniziarono così la propria storia economica e politica, organizzando delle flotte capaci di difendersi dagli attacchi pirateschi. Le rotte orientali furono definitivamente confermate dalla partecipazione alle Crociate, combattute in Terra Santa tra l'XI e il XIII secolo dagli eserciti cristiani europei contro gli eserciti islamici. Le crociate fecero seguito all’espansione dell’Islam, iniziata nel VII secolo con la conquista del Nord Africa, del Medio Oriente, dell’Asia Minore e di buona parte della Spagna, proseguita con la sottomissione della Sicilia, lo sbarco in Provenza, le incursioni in Liguria e in Piemonte. Nell’XI secolo l’Islam divenne una costante minaccia alle coste tirreniche, liguri e adriatiche.

L’espansione islamica

Come sappiamo, Amalfi fu la prima città marinara ad affermarsi, spingendosi a commerciare nei paesi africani e arabi, con basi d’appoggio fino in India. Venezia, rivolta all'Europa centrale ed all'Oriente, ottenne dall'Impero bizantino considerevoli privilegi nel Mediterraneo.

Pisa e Genova dapprima diressero i loro interessi nel Mediterraneo occidentale, sottraendo la Sardegna ai Saraceni, poi nel Mediterraneo orientale, fornendo un rilevante contributo alla prima crociata.

La prima crociata - 1096-1099

Sebbene la maggior parte dei crociati provenisse dalla Renania e dalla Normandia, la spedizione fu resa possibile dalle ricche città marinare italiane in grado di armare flotte attrezzate, che conoscevano bene le rotte e che finirono col reinventare la geografia del Mediterraneo.

Amalfi e Pisa decaddero di fronte alla potenza di Venezia e di Genova.

II) … dei marinai liguri …

A proposito di geografia ligure, Tiziano Mannoni scrisse:

La Liguria storica è una costa montagnosa di trecento chilometri circa, inserita fra due lunghi tratti di coste pianeggianti con foci di grandi fiumi … la sua parte centrale costituisce il tratto del Mediterraneo occidentale più vicino all’Europa continentale … si capisce perché lungo la costa ligure passasse la più importante rotta del Mediterraneo occidentale, quella che univa i porti tirrenici, e le rotte che per lo stretto di Messina proseguivano nel Mediterraneo orientale, a quelli della Francia e della Spagna, fino alla stretto di Gibilterra, dove incontrava l’altra rotta che seguiva invece le coste del Medio Oriente e del Nord Africa.

Da epoche antichissime nei territori liguri confluirono vie di comunicazione dirette ovunque e la realtà geografia fece i Liguri marinai.

Tra il Neolitico (9.000 - 4.500 a.C.) e l’Età del Ferro (1200- 750 a.C.) l’etnia ligure era presente nell’area continentale compresa tra l’Arno, l’Ebro e le Alpi, nelle isole tirreniche, in Sicilia e nel Lazio; tale diffusione mutò e si ridusse nel tempo, rendendo difficile la definizione di una Liguria preromana. Per i Romani i Liguri furono un insieme sfuggente di tribù montane e marine, capaci di destreggiarsi in ogni ambiente.

Verso la metà del I secolo a.C. lo storico Diodoro Siculo tramandò: Sono coraggiosi e nobili non solo in guerra, ma anche in quelle circostanze della vita che comportano terribili difficoltà. Commerciando, infatti, navigano per il mare Sardo e per quello Libico affrontando prontamente pericoli dai quali non esiste difesa. Una cinquantina d’anni dopo il geografo greco Strabone scrisse: … occupano le terre vicine al mare e specialmente i monti. Hanno qui ricche foreste che forniscono legname per la costruzione delle navi.

Nel 14 d.C.Augusto sottomise definitivamente i Liguri, creando la IX regio Italiae: la Liguria. Allora le navi romane furono le protagoniste della storia. Allora lentamente e gradualmente crebbe la marineria ligure e crebbe la città portuale di Genova, prima all’ombra della dominazione romana, poi di quella bizantina, longobarda, carolingia, alla frontiera tra il mar Mediterraneo e l’Europa occidentale, dove si intrecciarono spostamenti religiosi, commerciali e bellici. Evidenziamo alcune tappe esemplari.

Ostia Antica, Foro delle Corporazioni, mosaico con navi e faro (tardo II sec d.C.).

Secondo l’editto sui prezzi di Diocleziano,nel 301Genova fu uno dei principali scali di mercato, con altri quali Roma, Aquileia, Alessandria d’Egitto, Efeso, Tessalonica, Bisanzio, Nicomedia, Trebisonda. L’articolato calmiere del tardo impero ha per noi un grande valore geografico, perché involontariamente delinea le rotte commerciali e fa comparire l’importanza di Genova.

Decaduto l’Impero romano, la Liguria marittima sopravvisse ai Goti e trasse notevoli vantaggi mercantili sotto i Bizantini, diventando Provincia Maritima Italorum. Neppure la violenta conquista del re longobardo Rotari(643) riuscì a sottrarla al mare. Nel 680il re dei Sassoni Cledoal navigò da Genova a Ostia per ricevere il Battesimo a Roma,un esempio presto seguito da re, nobili, chierici e popolani anglosassoni. Nel 711, quando il condottiero islamico Tāriq oltrepassò lo stretto di Gibilterra, da Tarragona il vescovo Prospero fuggì con le reliquie di San Fruttuoso per mare, sbarcando prima a Cagliari poi a Portofino.

Nel 725il re cattolico longobardo Liutprando riscattò dagli arabi insediati in Sardegna i resti di sant’Agostino, che navigarono da Cagliari a Genova per essere portati a Pavia.

All’epoca la navigazione ligure si svolgeva nel Mediterraneo occidentale, tra le coste ispano-francesi, le isole, l’Africa, e tale restò in epoca carolingia, quando fu introdotto il feudalesimo.

Nella geografia carolingia il territorio ligure venne denominato Litora maris ed ebbe un’amministrazione comitale, cui fu affidata la protezione delle coste e delle isole. Sappiamo che nell’806 un comes civitatis ianuensis di nome Ademaro morì in Corsica combattendo i Saraceni.

Carlo Magno aveva ereditato un territorio esposto alla pirateria, che alla fine del secolo si fece minacciosa per il covo di Frassinetum, nella baia di Saint-Tropez.In questo periodo le reliquie di San Romolo furono trasferite da Villa Matutiana, oggi Sanremo, a Genova.

Genova, che pure risultava una città murata e sicura, nel 934 subì l’assalto ed il saccheggio di una flotta araba;quest’unica aggressione suscitò l’immediata reazione degli abitanti ed una spedizione navale annientò il nemico. Quindi si decise di passare al contrattacco, in difesa della libertà civile e religiosa.

Ora possiamo con chiarezza individuare un decisivo momento di passaggio all’età comunale:il ruolo delle città costiere cresceva e si affermava l’economia mercantile, che grazie alla navigazione assunse ben presto portata internazionale.

Navigando dalle coste iberiche al mar Nero, passando per le coste africane e la Sicilia, nell’XI secolo i Liguri iniziarono a creare monopoli di grano, zucchero, pesce essiccato, corallo, allume, mastice, ad aprire fondachi, a fondare colonie commerciali. Incredibilmente, ma non troppo, le crociate, le azioni militari, le operazioni diplomatiche, le relazioni internazionali tessute con bizantini e islamici concorsero tutte insieme ad una politica estera che assicurasse rotte commerciali. Di conseguenza si rafforzò e si esportò il modello politico, economico e sociale cittadino, creando una geografia tutta ligure, in Liguria e fuori Liguria.

Il paesaggio ligure si divideva tra la coltura promiscua, il pascolo montano ed il bosco, fondamentale per la costruzione navale. Per la scarsità di proprie risorse lo sviluppo delle città costiere fu legato tanto ai collegamenti degli approdi con l’entroterra padano ed il Nord Europa, quanto all’attività di abili commercianti che navigassero per procurarsi merci da rivendere. Naturalmente maggiori erano la rarità della merce, la lunghezza del viaggio e la difficoltà del trasporto, maggiore era l’utile. Quando si sviluppò la società mercantile si prese la via del mare. Da levante a ponente, Lerici, La Spezia, Portovenere, Levanto, Sestri, Lavagna, Chiavari, Rapallo, Portofino, Recco ,Varazze, Celle, Savona, Vado, Noli, Finale, Loano, Albenga, Laigueglia, Cervo, Diano, Oneglia, Porto Maurizio, Sanremo e Ventimiglia furono le comunità rivierasche che prosperarono con Genova fin dalla prima crociata. La sovranità di Genova lungo il golfo si affermò nei secoli attraverso alterne e complicate vicende, favorita da concessioni di autonomia e sgravi fiscali, sfavorita dal monopolio per la vendita del sale e dall’imposizione dei caratti, ovvero i tributi sul commercio marittimo.

I liguri si sparsero poi nel mar Mediterranea e nel mar Nero. A ricchezza, emancipazione politica, espansione territoriale nel 1138 si era aggiunto il privilegio di batter moneta. Nel corso dei secoli XIII e XIV gli insediamenti mercantili di Genova divennero sorprendenti.

Proprio di fronte a Costantinopoli c’era Pera, in greco Galata, dove il numero delle contrattazioni era pari a quello di Genova; Caffa, in Crimea, era popolata da centomila commercianti di differenti etnie ed attorno ad essa gravitavano gli altri borghi con partecipazione genovese; Trebisonda era una preziosa base navale della costa turca affacciata sul mar Nero; floridi possedimenti erano a San Giovanni d’Acri in Palestina, a Focea in Asia Minore, a Famagosta di Cipro, sulle isole di Lesbo, di Chio, di Tabarca.

Chio in un dipinto anonimo del XVI secolo(Museo Navale di Pegli).

Le colonie agivano da tramite tra economie lontane e complementari, oppure valorizzavano le risorse locali. Dalle sponde della Crimea partivano per l’Occidente sete, spezie e schiavi, da Focea l’allume, dall’isola di Chio il mastice, dall’isola di Tabarca il corallo.

Senza sottomettere la popolazione, si prendevano accordi economici con le élite locali per avere una banchina riservata nel porto prescelto e poter popolare un quartiere cittadino dotandolo di botteghe e fondachi.

Istambul: la torre sulla sommità dell’antica cittadella genovese di Pera, o Galata.

Col complicarsi dei traffici navali e dei rapporti economici tra popoli diversi,assunsero un ruolo fondamentale i notai. Non era strano che si imbarcassero nelle spedizioni militari e commerciali per relazionarne lo svolgimento e redigere eventuali atti giuridici di efficacia esecutiva. La ricca documentazione del notariato genovese offre quindi un prezioso contributo nell’identificazione dei luoghi di scambio e delle imbarcazioni utilizzate, tratteggiando l’intenso movimento di risorse umane e commerciali che si legò alle navi genovesi.

La navigazione medievale necessitava di scali intermedi e lungo tutte le rotte commerciali sviluppò una serie di approdi ben conosciuti, un patrimonio di comuni punti di riferimento che costituì la geografia dei marinai liguri. I portolani, veri e propri manuali di navigazione, e le carte nautiche ne furono l’espressione multiforme.

Un grande geografo francese ha scritto che la nave scivola sull’acqua, i flutti divisi riprendono la propria forma ed il solco si cancella; la terra è più fedele e conserva la traccia dei cammini che per tempo gli uomini hanno calcato (Vidal de la Blache 1922); ma nel Medioevo, quando dominava la visione teologica del mondo, le descrizioni dei portolani e i disegni delle carte nautiche furono la prima razionalizzazione della superficie terrestre.

Le rotte mediterranee erano determinate dai venti e dall’uso della bussola. Grazie alla bussola ed all’esperienza dei marinai si produssero carte di una precisione incredibile, perché il mondo veniva rappresentato dal punto di vista del navigante ed i contorni terrestri venivano disegnati dai mari.

La documentazione presente oggi nei musei è di alto livello, perché alcune preziose carte portolaniche non furono mai usate in navigazione, ma conservate come un bene pregiato.

Osserviamo che i cartografi medievali non utilizzavano determinazioni astronomiche, gradi di latitudine o longitudine, meridiani e paralleli, ma nei loro disegni compariva un fitto reticolato di rette multicolori che si intersecavano: erano il prolungamento dei raggi della rosa dei venti, posta generalmente al centro di una porzione di mare. Su questa rete il cartografo ordinava sistematicamente direzioni e distanze sui dati della propria esperienza; con l’aiuto della bussola disegnava il contorno delle coste e posizionava i luoghi, senza tener molto conto della loro reale distanza.

Pietro Vesconte, cartografo genovese. Autoritratto (Atlas 1313,Bibliothèque Nationale de France a Parigi) e particolare della costa georgiana del Mar Nero (Carta nautica 1321, Zentralbibliothek di Zurigo).

La carta più antica che possediamo è la Carta Pisana, tracciata da un anonimo genovese nella seconda metà del XIII secolo, rinvenuta nei dintorni di Pisa ed oggi conservata al Départment descartes et plans della Biblioteca Nazionale di Parigi. Si tratta di una carta portolanica, che dettaglia le coste ed i porti del mar Mediterraneo, del mar Nero e dell’Europa Atlantica.

La Carta Pisana

Foto della Tabula del Mediterraneo

Al 1333 risale la Tabula del Mediterraneo firmata dal monaco genovese Giovanni di Mauro da Carignano, a lungo conservata nell’Archivio di Stato di Firenze e andata distrutta in un bombardamento del 1943. Alla prima metà del XIV secolo risalirebbe anche il cosiddetto atlante Tammar Luxoro, dal nome della famiglia genovese cui appartenne, composto da otto piccole tavole (Genova, Biblioteca Berio).

Atlante Tammar Luxoro

Sono solo alcune citazioni, ma esemplari come questi richiedono trattazioni specialistiche, sostenute da conoscenze cartografiche, nautiche, storiche, sociologiche e artistiche.

Le carte potevano avere diverse funzioni perché potevano essere degli strumenti d’orientamento, o di riconoscimento, o di sicurezza, o di pianificazione militare; inoltre nella redazione e nella lettura presupponevano saperi diversi, da quello dell’ammiraglio a quello del comandante, o del pilota, o del nostromo, o del nocchiero. Il marinaio analfabeta ricorreva invece alla cultura orale ed alle cosiddette carte mentali, come la litania della Bonna Parolla, il cosiddetto portolano sacro. Era una preghiera recitata in latino ed in genovese prima dell’imbarco ed in caso di pericolo, per chiedere il soccorso di Dio, della Madonna e dei santi patroni di alcuni luoghi, che si susseguivano formando un itinerario geografico del mondo medievale. Tra le funzioni, la Bonna Parolla univa la funzione religiosa di pregare per la salvezza della nave, degli uomini e delle merci, a quella geografica di memorizzare la successione dei luoghi. L’itinerario sacro iniziava in Egitto e toccava la Palestina, il Libano, la Siria, le isole di Cipro e di Rodi, la Crimea, la Turchia, il golfo di Tessalonica, le isole di Lesbo, di Chio e di Creta, il Peloponneso, le terre affacciate sul mar Adriatico, l’isola di Sicilia, le terre affacciate sul mar Tirreno, l’isola di Corsica, la Liguria, la Francia, la penisola Iberica, l’Inghilterra e le Fiandre. Nella parte medio orientale e adriatica l’itinerario ligure si concentrava sulle colonie genovesi e chiaramente prestava grandissima attenzione alla Liguria ed ai luoghi ad essa limitrofi.

Cartina da: Valentina Ruzzin, La Bonna Parolla. Il portolano sacro genovese, 2013

Lo scorso autunno, il percorso documentario Tutti i Genovesi del Mondo, ovvero una mostra creata con le carte conservate nell'Archivio di Stato di Genova,ha testimoniato la presenza e l’attività dei Genovesi nei mercati di tutto il bacino del Mediterraneo, dell’Estremo Oriente, dell’Inghilterra, delle Fiandre e del Mar Nero.

Particolare della locandina

I Genovesi impararono presto a disegnare i loro mari. Secondo la cronaca dell’ottava crociata, redatta nel 1270dal monaco francese Guglielmo de Nangis, ad un certo punto della navigazione i genovesi srotolarono una carta nautica davanti allo sbigottito re francese Luigi IX, per convincerlo senza troppi discorsi che erano vicini a Cagliari.

Alla fin fine, la memoria, il portolano e la carta nautica fissavano le stesse rotte ed insieme andavano a costituire quella che chiamiamo la geografia dei marinai liguri. Ma chi erano in realtà questi marinai liguri? Sarebbe forse meglio parlare di uomini di mare, perché la terminologia attuale non è in grado di esporre i numerosi ruoli svolti da ciascun navigante. Prendiamo ad esempio Benedetto Zaccaria, che nel XIII secolo percorse tutte le coste del Mediterraneo: fu ammiraglio, pirata, commerciante, imprenditore, finanziere, diplomatico, politico, spia, signore di Focea e di Chio. Per noi fu sicuramente un esperto conoscitore della geografia marittima. Vero è che nel XIV secolo la marineria ligure era capace di percorrere grandi distanze ed era rappresentata da una solida, pragmatica e consapevole classe dirigente.

Vi si aggiunsero gli esploratori. Se nel 1291 i fratelli Vivaldi scomparvero nel tentativo di circumnavigare l’Africa, anni dopo Lanzarotto Malocello e Nicoloso da Recco trovarono le Isole Canarie, mentre Luca Tarigo raggiunse il mar Caspio partendo da Caffa sul mar Nero, attraverso il Mar d'Azov , risalendo il Don e discendendo il Volga. I Liguri frequentarono il mondo conosciuto e si spinsero oltre, usando due mezzi differenti e complementari quali la diplomazia e la galea. Quest’ultima issò il vessillo di San Giorgio dappertutto.

In progressione serrata dal Medioevo fino a tutto il XVII secolo,la galea fu l’icona dello spregiudicato sistema commerciale mediterraneo, dove si combatteva per conquistare una posizione privilegiata sul mare. Possiamo quindi pensare ad un’età della galea? Certo, poiché questa imbarcazione caratterizzò la storia marinara di un lungo periodo, prima di uscire lentamente dalla scena.

III) …nell’età della galea.

Cristoforo Grassi (Genova, Museo Galata)

Nell’Alto Medioevo dominarono le flotte orientali, prima quella bizantina e poi quella islamica, finché dopo il Mille comparve all’orizzonte la marineria ligure e crebbe in fretta. I commerci e le guerre non potevano rinunciare all'efficienza ed alla velocità della comunicazione marittima. Nel XII secolo, gli Annali del Caffaro e gli atti del notaio Giovanni Scriba citano la galea, la sottile imbarcazione a remi, e la navis, il veliero tondo da carico, insieme a navi di piccole dimensioni come il bucious e il golabis. La sostanziale differenza stava già tra la galea e la navis. Entrambe si evolsero nel tempo mantenendo queste caratteristiche: la prima era agile, veloce e indipendente dal vento, che poteva comunque sfruttare grazie alla presenza di alberi e vele; la seconda aveva maggior capacità di carico e maggiore opera viva, ma dipendeva dal vento ed era più lenta.

L’espansione mercantile innescò competizioni,conflitti navali, azioni di contrabbando e di pirateria, guerre di corsa senza esclusione di colpi. In questo scenario le galee vennero utilizzate sia a scopo militare che mercantile e ben presto si trasformarono in uno strumento di dominio navale tale da disegnare la geografia europea fino all’epoca delle grandi scoperte oceaniche. Si navigava a remi con disinvoltura, avendo ben chiaro dove ricoverarsi, nascondersi, riposare, fare rifornimento d’acqua, identificando parimenti i porti maggiori e gli scali minori.

Nel 1602, dopo che le grandi scoperte geografiche avevano sconvolto il mondo, Iacopo Vesconte Maggiolo, magister cartarum pro navigando della Repubblica di Genova, diede alle stampe una mirabile carta portolanica. Nel 2010 la Utet - De Agostini ha riedito quest’opera in tiratura limitata, per favorirne la conoscenza. Fu questa una grande carta nautica del Mediterraneo e del Nord Europa destinata a principi e potenti, una vera opera d’arte decorata in oro, dove a grandi caratteri svettava Genova, la capitale dei traffici e della finanza,città simbolo dell’epoca. La carta, posta su una pergamena poteva essere ruotata e letta da tutti i lati, poiché i toponimi erano scritti perpendicolari alla costa. In quei disegni, testimoni di vasta conoscenza geografica, si poteva e si può ancora leggere la grandiosa storia della Repubblica.

Iacopo Vesconte Maggiolo, carta portolanica del 1602

Iacopo Vesconte Maggiolo discendeva dalla famiglia di cartografi più importante d’Italia, una famiglia che aveva le sue origini in Rapallo, ai piedi della collina di Sant’Ambrogio.

Gli atti notarili provano che da un ramo Maggiolo di Rapallo nacque a Genova il Vesconte Maggiolo capostipite dei cartografi. Nella Storia letteraria della Liguria (1826) Giovanni Battista Spotorno a pag. 282 scrisse: Alle glorie di Ottaviano Fregoso, doge celebratissimo, non doveva mancare quella di promuovere i buoni studi e le arti migliori. E di fatto, giunto egli alla suprema dignità della sua patria nel 1513, chiamò in Genova alcuni eccellenti ingegni...Tal fu Vesconte Maggiolo, rinomato per la sua perizia nel delineare carte geografiche e mappe nautiche. Effettivamente il doge Ottaviano Fregoso aveva chiesto a Vesconte Maggiolo, che allora lavorava a Napoli, di ricoprire l'incarico di magister cartarum pro navigando con l'obbligo di risiedere nello Stato genovese. Nel 1529 il Senato gli aveva inoltre riconosciuto la facoltà di trasmettere il suo privilegio ai figli. Vesconte Maggiolo compose atlanti, planisferi e carte nautiche del Mediterraneo con due finalità: fornire strumenti di navigazione mediterranea alla marineria genovese ed aggiornare sui progressi delle conoscenze geografiche. Fu il primo ad inserire nelle carte nautiche una miniatura dell'orbe conosciuto.

Il figlio minore Iacopo ereditò in fine l’attività paterna, concentrandosi sulle carte nautiche del mar Mediterraneo, nelle quali apportò continui aggiornamenti, con abbondanza di illustrazioni.

Osservando la carta di Iacopo Vesconte Maggiolo sorge spontanea la nostra conclusione. Mentre i toponimi infittivano i portolani e le carte nautiche, i marinai liguri continuarono a navigare con sapienza e perizia nel Mediterraneo, spesso stabilendo e modificando le rotte per opportunità o necessità, magari allungando il percorso ed i tempi di sosta. Rimane indubbio che l’esistenza di Genova come Stato marittimo sarebbe impensabile senza la particolare geografia dei marinai liguri nell’età della galea.

Bibliografia

Airaldi Gabriella, Storia della Liguria, Marietti, Ge-Mi, 2008-12

Caffaro di Rustico da Caschifellone, Annali, in Annali genovesi di Caffaro e de’ suoi continuatori, a cura di Luigi Tommaso Belgrano e Cesare Imperiale, Tipografia R. Istituto Sordomuti, Genova, 1901.

Campodonico Pierangelo, La marineria genovese, Fabbri Ed., Milano, 1991.

Campodonico Pierangelo, Il gigantismo navale nel Medioevo, in: Genova porta d’Europa- Quaderni dell'Istituto di Storia della Cultura Materiale, Genova, 2003.

De Nangis Guillaume, Gesta sanctae memoriae Ludovici regis Franciae auctore Guillelmo de Naugiaco, in Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XX, publié par MM. Daunou et Naudet, Paris, de l’Imprimerie Royale, 1840

De Maria Lorenza, Turchetti Rita (a cura di), Rotte e porti del Mediterraneo dopo la caduta dell'Impero d'Occidente, Rubettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 2004.

De Negri Teofilo Ossian, Storia di Genova, Aldo Martello Editore, Milano, 1968

Ferro Gaetano, Carte nautiche dal Medioevo all’età moderna, Genova, Ed. Colombo, 1992

Ferretto Arturo, I cartografi Maggiolo oriundi di Rapallo, in Atti della Società ligure di Storia Patria, LII (1924).

Lopez Roberto Sabatino, La nascita dell’Europa. Secoli V - XIV, Torino, Einaudi, 1966.

Mannoni Tiziano, Quando il mare diventa una grande via di comunicazione, in Storia della cultura ligure, a cura di Dino Puncuh, 2, Genova 2004

MatvejevićPredrag, Breviario mediterraneo, Garzanti, Milano,1991

Musarra Antonio, Genova e il mare nel Medioevo, Il Mulino, Bologna, 2015

Pryor, John H., The geographical conditions of galley navigation in the Mediterranean in The Age of the Galley. R. Gardiner – J. Morrison Edd., London, 1995

Ruzzin Valentina, La Bonna Parolla. Il portolano sacro genovese, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, nuova serie LIII, fascicolo II, Genova, 2013.

Scriba Giovanni, Cartolare (a cura di Mario Chiaudano e Mattia Moresco), S. Lattes &c, Torino, 1935

Secchi Laura (a cura di), catalogo della mostra Navigazione e carte nautiche nei secoli XIII e XVI, Genova, 1978.

Vidal de la Blache Paul, Principes de géographie humaine, Paris, Colin, 1922.

webmaster: Carlo Gatti

Rapallo, 29 Agosto 2016

MARINERIA NELLA ANTICA ROMA

MARINERIA NELLA ANTICA ROMA

Uno dei tanti misteri irrisolti riguardante Roma Imperiale è il capire come i romani riuscissero a costruire delle flotte di notevole consistenza in tempi incredibilmente celeri.

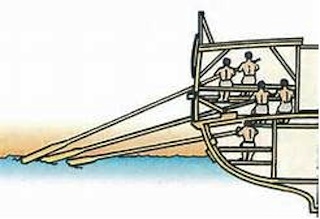

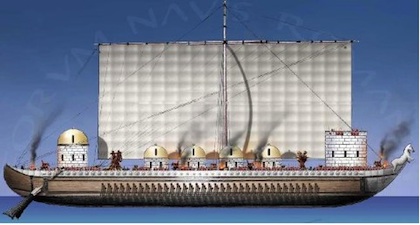

TRIREME

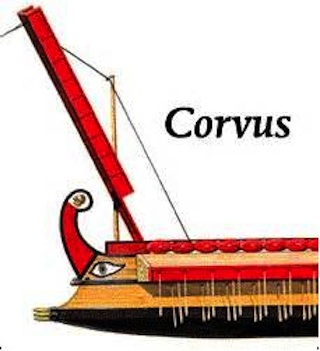

Replica di un CORVUS in primo piano

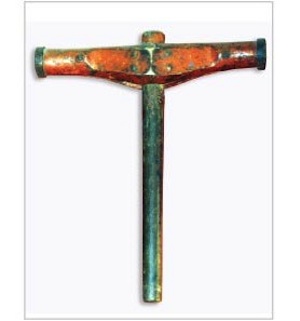

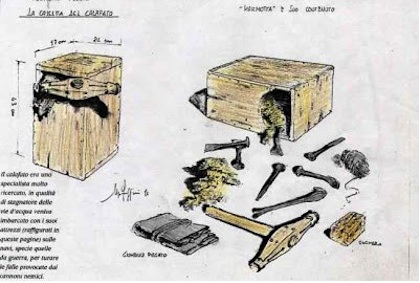

La più sorprendente flotta fu approntata nel 260 a.C. in 60 giorni dal taglio degli alberi: comprendeva 100 quinqueremi e 20 trireme che, mancando di esperienza, le copiarono dai Cartaginesi. Poi, nel 254 a.C. misero in acqua in soli tre mesi, 220 quinqueremi e durante la prima guerra Punica, costruirono ben 900 quinqueremi. Inesperti marinai, i romani specialisti sulla terra ferma, inventarono il “corvo”, passerella rostrata che agganciava il battello nemico trasformando l’arrembaggio in una battaglia “in piano”, famigliare ai legionari.

Nella seconda guerra contro Cartagine, iniziarono con 220 per passare, sotto l’impulso che diede Scipione, a 30 nuove poliremi utilizzate come scorta delle prime che erano destinate a portare tutto l’occorrente per sbarcare in Africa e distruggere Cartagine. Queste 30 le approntarono in 44 giorni dall’arrivo del legname in cantiere e, siamo nel 205 a.C.

Da lì in poi il Mediterraneo fu veramente < Mare nostrum>. Iniziando da Pompeo e sino ad Ottaviano Augusto (30-23 a.C.), Roma raggiunse e mantenne la completa egemonia sul mare.

Questa sorprendente potenzialità, và anche detto che molte navi erano realizzate con legname ancora fresco rivelandosi quindi di difficile governo, si pensa dipendesse dalle tecniche di assemblaggio di elementi prefabbricati ma questo non basta a spiegarne la rapidità di allestimento. Tutto fa pensare che contemporaneamente lavorassero più cantieri disseminati lungo il Tevere visto che tutte le flotte, nel III secolo, partivano o da Roma o da Ostia.

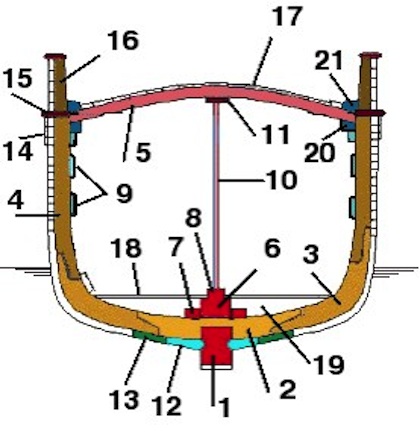

Modellino statico di una BIREME

Una bireme è un tipo di imbarcazione a vela e a remi, diffusa principalmente nell'età classica: si trattava di un'imbarcazione, prevalentemente destinata a usi militari, con la particolarità di avere una doppia fila di remi su ogni fiancata, da cui deriva il nome.

Le navi da guerra più usate furono: le BIREME, lunghe 23 metri e larghe 3, disponevano di due file di rematori seduti nella stessa panca;

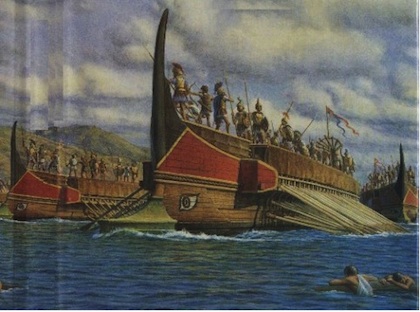

Classica rappresentazione pittorica della TRIREME

la TRIREME, lunga 40 metri e larga 5,5 era la più comune, pesava 250 tonnellate e contava su 156 rematori più l’equipaggio e i militi; cosiddetta perché disponeva di tre serie di rematori.

QUADRIREMI. Cosiddetta perché disponeva di quattro ordini di rematori

QUINQUIREMI. Cosiddetta perché disponeva di cinque ordini di rematori.

la QUADRIREME, 48 metri per 8,10 con 240 rematori e infine la QUINQUIREMI, nave veloce che, per essere tale, venne costruita utilizzando una struttura più leggera del solito per cui il mare ne disfece i resti affondati senza lasciarcene reperti, e quindi non si possono sapere con precisione le proporzioni. Plinio dice che avevano 470 uomini a bordo di cui 300 rematori, 120 armati e 50 membri dell’equipaggio. Per essere veloci pescavano attorno al metro. Và anche detto che i rematori, all’epoca, non erano schiavi ma stipendiati, reclutati nelle classi più povere, la quinta e non incatenati e, solo eventualmente se carenti, rinforzati con galeotti o schiavi.

Ma torniamo all’importanza e alla costruzione delle navi.P er il commercio e l’approvvigionamento alimentare dell’Impero, si utilizzavano, oltre alle navi dei fornitori stranieri, anche e soprattutto le proprie navi ‘onerarie’. Tondeggianti, pescavano circa 3 metri ed erano di varie dimensioni, oggi ben documentate negli interessanti Musei archeologici in cui sono custoditi tutti i reperti rinvenuti, frutto di campagne di ricerche subacquee.

In genere erano galere a propulsione mista, cioè remi e vele quadre che venivano issate su di un albero, o due o tre a seconda della capacità di trasporto delle navi stesse. Una apposita flottiglia era dedicata esclusivamente ad approvvigionare il grano proveniente dalle varie regioni mediterranee.

Chi faceva giungere derrate dalle 70 tonnellate in su, godeva di vantaggi concessi da Roma sui canoni di noleggio, pur di essere approvvigionata. E’ ragionevole stimare che la stessa fosse abitata, mediamente, da circa 800.000 persone e che tutti i giorni venissero distribuiti quasi gratis a pressoché 650.000 persone, sia il frumento che la carne di maiale. Sotto i vari Imperatori, i “beneficiari” e le “quantità”variavano a seconda del consenso che il Governante di turno desiderava ricavarne. Facile quindi immaginare la quantità di derrate che dovevano arrivare a Roma tutti i giorni perché non tutte erano immagazzinabili; ci si nutriva con legumi, cereali, grano e farro; ortaggi, frutta, vino e olio che giungeva da tutto il Mediterraneo; basti pensare che la collina dell’attuale Parco del Testaccio, al Porto di Ripa Grande ( Emporium), è sorta a furia di accumularvi i cocci di 25 milioni di anfore utilizzate per trasportare grano, olio e semiliquidi da Ostia a Roma, risalendo il Tevere con barconi trainati da bufali. Molto presente la carne suina, caprina e ovina in genere allevata in zona (agro pontino) oltre alla selvaggina quali il ghiro o l’asino selvatico, passando per i cinghiali e le lepri; molto presenti le costose spezie orientali già allora provenienti dalla Persia o dall’India. La carne bovina, da prima ritenuta di animale sacro e poi da lavoro, era poco utilizzata. C’era un grande consumo di oche, polli, uova e piccoli volatili; non mancava il consumo di latte di capra ma molto meno quello di vacca. Il dolcificante era il miele; il pesce lo si gustava sia che fosse d’acqua dolce che di mare. Con un tale consumo di derrate alimentari, l’efficienza della flotta aveva un’importanza vitale perché molte merci, specie le più “sofisticate”, arrivavano alle banchine di carico dalle più svariate parti del mondo conosciuto, magari attraversando deserti a dorso di cammello, passando persino da quelle zone sconosciute ai Romani e che loro indicavano con <hic sunt leones>.

La mancanza degli attuali mezzi di conservazione obbligava a consumare presto certe derrate che dovevano quindi arrivare subito all’Urbe.

MADRAGUE DE GIENS 75 - 60 a. C. - Scoperto nel 1967 in Francia. A circa 20 metri di profondità, a largo della Penisola di Giens, in Francia. Ha una lunghezza di 40 metri e larga 9 metri per un’altezza di 4,5 metri. Lo scavo, durato dieci anni iniziato nel 1972, è stato portato avanti con estrema precisione e rigore scientifico, da Patrice Pomey e Andrè Tchernia. La nave poteva contenere 7000-8000 anfore, come grandezza fino ad ora è seconda solo alla nave di Albenga. È accertato che la nave fu visitata in antico probabilmente ...

Si ha testimonianza nel Museo di Madrague de Giens, Francia, del recupero di una imbarcazione lunga 40 metri da 400 tonnellate contenente 10.000 anfore per il trasporto dell’olio, del vino o del rinomato sugo di pesce (Garum) provenienti dalla Spagna, per un carico pari a 500 tonnellate; per altro oneraria del tutto simile alla nave “A” romana di Albenga; oggi diremmo <della stessa “classe”>. La propulsione era esclusivamente a vela. Va tenuto presente che le speciali anfore utilizzate, a che non si frantumassero con i marosi, venivano appilate e infilate con il “piede”, la parte terminale, fra i colli e le anse di quelle poste al di sotto e poi il tutto stabilizzato con sabbia: immaginarsi quindi il peso complessivo e la difficile manovrabilità di quelle “super” panciute navi. Siccome la navigazione era preferibilmente a vista lungo le coste, in presenza di improvvise tempeste o ventolate, e la rotta proprio quella zona piena di capi percorreva, era facile essere sbattuti dal libeccio o dal maestrale contro gli scogli; da lì i tanti reperti subacquei disseminati lungo quella rotta.

Si ha descrizione di navi ancora più grandi, tanto da non potere navigare lungo il Tevere e addirittura presentavano difficoltà a ormeggiarsi persino nei due porti che Roma si costruì ad Ostia: quello di Claudio prima ed il successivo di Traiano, un vero gioiello esagonale (vedere: Storia Navale- Articoli Storia n° 101). Si sa che è esistita una nave attrezzata per portare l’obelisco di Caligola (1.500 ton.) e altre grandi, costruite per specifici trasporti speciali. Le imbarcazioni erano realizzate, lo abbiamo visto, con legnami a volte non ancora stagionati, ma tutte terribilmente “massicce” per resistere ai marosi. Così costruite non potevano che avere limitate velocità; infatti viaggiavano sui 4/5 nodi che consentivano di raggiungere Alessandria in 6 giorni e l‘Africa, da Ostia, in 2 giorni.

Ma torniamo alla cantieristica. E’ evidente che, data la difficoltà dei trasporti via terra, di solito trainati da lenti buoi e per facilitarne i vari, i cantieri venissero approntati lungo i fiumi e nel nostro caso il Tevere o il Nera suo affluente mentre il legname per gli scafi veniva ricavato dai vicini boschi; l’Italia all’epoca era tutta un bosco. Unica eccezione i remi e gli alberi delle navi. Di solito i primi venivano fatti altrove per la facilità di trovare colà il legno idoneo e gli alberi perché dovevano essere alti e diritti, tipico delle piante che crescono nei folti boschi di montagna dove si “allungano” per raggiungere il sole.

La struttura del Cantiere Navale di Stifone di Narni

Cantiere Navale Romano (di Stifone di Narni)

In tempi recenti gli archeologi hanno individuato spazi per cantieri in un sito lungo il Nera e poco discosto da Narni, l’antica colonia romana chiamata Narnia, a conferma e testimonianza che molti erano i cantieri che costruivano le navi tutto lungo il Tevere.

Questa simultaneità di costruzione mi fa venire in mente la realizzazione delle mitiche Liberty nell’ultima guerra e che poi fecero la fortuna di tanti nostri armatori; gli Americani riuscirono a produrne tante perché incaricarono più cantieri di costruirle.

Anche Giulio Cesare quando, nel 49 a.C., dovendo sottomettere Marsiglia che era proprio sulla strada per la Spagna e che godeva o, meglio, abusava di precedenti accordi con Roma e della amicizia con Pompeo Magno, suo grande nemico, decise di dare vita ad un cantiere navale per assediarla anche via mare, visto che nel precedente tentativo essa si salvò proprio grazie al mare non ostacolato. Ne costruì uno sul Rodano per realizzarvi la flotta necessaria. Poi, sconfitta Marsiglia, verso la quale si dimostrò generoso, era pur sempre sulla strada per la Spagna, andò a Roma per sistemare una volta per tutte le cose: e ci riuscì oltrepassando il famoso Rubicone, dal Senato considerato confine invalicabile se armati, perché questo gesto sarebbe stato considerato un imperdonabile affronto da Roma.

Recenti studi e ricerche d’archivio tendono invece a indicare la piana di Voltri-Pra come sito che lui individuò al posto di quello sul fiume francese. Il sito alle spalle è collinoso e, a quel tempo, ricoperto di boschi che potevano garantire legna per le costruzioni e da Masone si vuole giungessero le alte piante da utilizzare per fare gli alberi. Si narra che costruì navi atte a trainare dei barconi/chiatte che riempì di cavalli e attrezzature e partì per Marsiglia. Questa volta, capito il punto di forza di quella Città, fu proprio neutralizzando quello che la conquistò.

Cosa ci sia di vero in questa affascinante ipotesi, non saprei; certo l’idea è esaltante specie per me che sono “prain”, (di Prà), ma purtroppo contrasta con la confermata abitudine di far sorgere cantieri lungo i fiumi e non con davanti il mare aperto senza il riparo di un porto. Oltretutto per arrivare poi ad assediare la Città avrebbe dovuto doppiare tutto l’Esterel e i successivi Capi, spesso battuti da improvvisi e indomabili “Mistralate”; il Rodano sfocia invece proprio in faccia a Marsiglia. Stiamo parlando del temuto, ancor oggi, Golfo del Leone.

Certo che più si studiano i romani e maggiore è l’ammirazione per la loro genialità e capacità organizzativa.

Renzo BAGNASCO

Fratello della Costa "Bareno".

Disegni e foto di Carlo GATTI

Rapallo, 19 agosto 2016

CAPO HORN - L'inferno dei Marinai

VERSO CAPO HORN

Foto Nejrotti

L’inferno dei marinai

Sabato 13 Agosto 2016 – ore 21.00 Piazza Gagliardo – Chiavari

Il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta con il patrocinio del Comune di Chiavari

Presentano

Com.te Ernani Andreatta - Fondatore del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari

Com.te Carlo Gatti - Presidente Associazione Culturale Mare Nostrum Rapallo

Nel 1616 due intrepidi olandesi videro ed affrontarono per primi il famigerato CAPO HORN. Dunque proprio 400 anni fa, il mercante-navigatore Jacob Le Maire (figlio di Isaac, uno dei fondatori della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali e finanziatore della spedizione) e il capitano di lungo corso Willem Cornelius Schouten. Salparono da Texel, nei Paesi Bassi, in cerca della Terra Australis, ma soprattutto di una nuova rotta per il Pacifico, con due navi, la Hoorn, il nome della città di Schouten, che andrà distrutta, e la Eendracht, con la quale doppiarono il fatidico “Scoglio” il 29 gennaio 1616:

La storia di Kaap Hoorn parte da qui, anche se per alcuni scritti il primato dell’avvistamento spetterebbe a Francis Drake, che avrebbe sottaciuto la scoperta. Capo Horn (55°58’28” Sud 67°16’20” Ovest) è uno sperone di roccia che segna la fine della Terra del fuoco, e con essa del continente americano. Si alza al cielo a 424 metri dal suolo dell’isla Hornos, la più occidentale del gruppo delle Hermite. È un pezzo di Cile e cileno è il presidio militare che si prende cura dei due fari che lo segnalano.

L'albatross. Scultura simbolo di Capo Horn

MALLYHAWK — “E' a Saint Malo, dove aveva sede l’Amicale, venne chiuso il libro delle firme”, conclude Flavio Serafini. Nel 2003, la cerimonia finale, sempre a Saint Malo, con lo scioglimento dell’Amicale. Resta il monumento di Imperia, i cimeli dei Cap Hornier nel suo Museo Navale e un altro monumento proprio a Capo Horn. Venne eretto nel 1992 in ricordo di quanti affrontarono e spesso persero la vita in quel mare che, nell’800 o a giorni nostri, a bordo di un brigantino o di una supertecnologica barca a vela come quella di Stamm e Le Cam, con o senza diavoleria elettroniche, che si arrivi da Est o da Ovest, impone, senza sconti e possibili scorciatoie, di essere un grande marinaio degno di diventare un cap hornier”.

Segue l’intervista del Comandante Ernani Andreatta, Fondatore del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari, al Comandante Carlo Gatti, Presidente dell’Associazione Culturale Mare Nostrum di Rapallo.

E. Andreatta - PERCHE’ GLI HANNO DATO QUEL NOME?

C. Gatti – Nel 1616 – Lo avvistarono e lo rimontarono gli OLANDESI Shouten e Lemaire che lo chiamarono così in onore della città di Horn i cui mercanti avevano finanziato la spedizione.

Fino al 1400 – ebbero il predominio marinaro l’ITALIA (con le Repubbliche Marinare) e il Portogallo. Dopo essere arrivati in Brasile, esplorarono minuziosamente il Rio de la Plata che però era solo un fiume... dopo di ché la flotta ripartí verso SUD alla ricerca di una vera via d’acqua che collegasse i due OCEANI. Il 1° Novembre 1520, la Spedizione capitanata da Ferdinando Magellano entrò finalmente nello Stretto che fu subito battezzato: Stretto di Ognissanti e che solo in seguito fu rinominato: “Stretto di Magellano”. Le terre al Nord dello Stretto furono chiamate “Terre dei Patagoni” (Patagonia) e quelle al sud “Terra dei Fumi” (Tierra del Fuego). Ci vollero cinque settimane di navigazione difficile tra montagne, secche, fondali variabili, strettoie e venti ghiacciati, ma alla fine le tre navi superstiti si trovarono davanti un nuovo oceano che parve loro calmo, accogliente, invitante a tal punto da chiamarlo “Mare Pacifico”.

Nel 1500 – La SPAGNA ebbe il predominio sui mari / Nel 1600 – L’ OLANDA / Nel 1700 – la FRANCIA / Nel 1800 - l’INGHILTERRA

Ma dopo il 1616, per due secoli quella via di comunicazione rimase deserta. Soltanto qualche nave filibustiera di corsari o esploratori inglesi come Drake, Howe e più tardi Cook ebbero il coraggio di affrontarlo. Nel 1790 l’italiano Alessandro Malaspina, Capitano di Vascello nella Marina Spagnola (con le corvette Descubierta e Atrevida), rimontò Capo Horn da Ovest ad Est in rotta per Cadice.

E. Andreatta - QUANDO CAPO HORN DIVENNE IMPORTANTE E PER QUALI MOTIVI?

C. Gatti - Dopo il 1815 le cose cambiarono. Capo Horn cominciò ad essere frequentato dai velieri sardi in rotta per Valparaiso e Lima.

1) - L’esercito francese (Campagne Napoleoniche) occupò la SPAGNA che si ritrovò isolata dal suo impero d’oltremare. Le guerre in Europa fornirono ai creoli americani la possibilità di conquistare l'indipendenza dalla madre patria, e le rivoluzioni cosiddette Atlantiche iniziarono a scoppiare in tutta l'America Spagnola. Toccò anche a Garibaldi passare Capo Horn.....

2) - 1840 – La SCOPERTA DELL’ORO IN CALIFORNIA richiamò masse di pionieri che imbarcarono su centinaia di velieri diretti per l’unica via conosciuta: CAPO HORN. Una rotta che, con la corsa all’oro della California del 1848 diventò leggenda. Si calcola che solo nel 1849 dai porti dell’Atlantico ben 777 navi salparono per Capo Horn dirette a San Francisco. Navi che si aggiungevano a quelle che già battevano quella rotta.

CORSA ALL’ORO — “Gli equipaggi si imbarcavano con contratti di due o tre anni. Si sapeva quando si partiva, ma non quando si tornava. Se si tornava. Mesi e mesi in mare e a volte, semplicemente, si scompariva. E poi Horn. Le difficoltà di manovrare vele e cime ridotte a blocchi di ghiaccio manovrate da gente sottoalimentata, con abbigliamenti che non possiamo neppure immaginare, impegnati per settimane e settimane a tirare bordi controvento per guadagnare qualche miglio, scapolare il Capo e andare a nord”. Occorreva essere uomini di ferro prima che grandi marinai. Un’epopea quella di Horn che ha avuto un prezzo molto alto; si parla di oltre 800 navi e di 10.000 persone perse in quel mare. E un’epopea che finisce, oltre che per il Canale di Panama, anche con la prima guerra mondiale. “Il grosso dei grandi velieri italiani finì sott’acqua per i siluri tedeschi, ma erano bastimenti vecchi che avevano fatto Capo Horn al comando di capitani per la maggior parte liguri. Come quello, era di Recco (30 km da Genova), dell’ultima nave italiana che passò Horn nel 1914. C’erano anche comandanti che venivano da Procida, da Sorrento e Trapani, ma per lo più erano liguri, come i maggiori armatori dei velieri di allora”. Anche se l’ultima nave a vela a doppiare Horn è stata, nel 1949, la nave-scuola tedesca Pamir, l’epopea del Capo era da tempo finita. Tanto da spingere, nel 1937, un gruppo di capitani cap hornier francesi a fondare, a Saint Malo, l’Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers, per riunire e ricordare quella pagina, già allora lontana, della storia della navigazione. “L’associazione arrivò a contare cap hornier di 14 nazioni e nel 1983 la sezione italiana, di cui ero allora segretario, contava ancora una ventina di membri”, ricorda Serafini. “Fu in quella occasione che venne inaugurato il monumento ai cap hornier a Imperia”. Poi, naturalmente, come “la schiuma sul mare dopo la tempesta”, prendendo le parole della relazione del congresso del 1996 dell’Amicale tenuto a Brest, in Francia, il numero dei cap hornier scomparirono uno dopo l’altro. Quell’anno di comandanti cap hornier ne restava uno solo, un finlandese di 98 anni e se n’era rimasto a casa. Gli altri, età media 85 anni, erano mallyhawk. Ma se ne sono andati tutti.

3) - Una forte corrente commerciale navale da Capo Horn iniziò quando dal litorale peruviano iniziò il commercio del GUANO diretto in Europa.

Capo Horn divenne così l’incrocio obbligato delle rotte commerciali più importanti e quindi la via CLASSICA della marineria velica.

4) - Ma L’avvento del motore, la Prima Guerra mondiale, e soprattutto l’apertura del CANALE DI PANAMA (1914), fecero morire la vela mercantile e le acque di Capo Horn rimasero quasi deserte. Ma una cosa é certa: che per tutto l’800 e 900, Capo Horn fu il banco di prova per tutti i velieri del mondo e dei loro equipaggi.

E. Andreatta - Quando ebbe Origine l’emigrazione italiana in Cile ed in Peru’ ?

C.Gatti - Non c’é famiglia nella nostra Riviera di Levante che non abbia o non abbia avuto parenti in Cile e in Perù. Di una cosa siamo certi: I PRIMI ITALIANI CHE EMIGRARONO DA QUELLE PARTI furono marinai che per un motivo o per l’altro (paura di ripassare Capo Horn, malattie, incidenti di navigazione ecc....) disertarono, non rientrarono più a bordo, in pratica si stabilirono nelle principali città del Sud Pacifico e diedero vita ad attività di pesca e vendita del pescato, altri si diedero all’agricoltura, altri ancora diventarono commercianti aprendo negozi o magazzini (ALMACIEN). I più fortunati e intraprendenti iniziarono con piccole laboratori artigianali che divennero via via fabbrichette sempre più importanti le quali fecero nel corso degli anni da calamita per tanti loro parenti amici che poi lasciarono la Liguria in cerca di fortuna.

E.Andreatta - La ferrovia Transandina evitò a tanti emigranti di affrontare CAPO HORN e quindi si può dire che li salvò dai tanti naufragi.

La ferrovia Transandina attraversa la cordigliera delle Ande e collega le due sponde oceaniche; la parte centrale, aperta nel 1910, collega Buenos Aires-Mendoza-Valparaíso: è lunga 1420 km e raggiunge i 3150 mt. s.l.m.

La Transandina, Ferrovia del Nord, entrata in servizio nel 1962, unisce la città argentina di Salta, collegata a Buenos Aires, con il porto cileno di Antofagasta.

Questa opera fu di grande importanza per gli emigranti provenienti dall’Italia e dalla Europa che non erano più obbligati a doppiare Capo Horn rischiando la vita.... Arrivavano nei porti Argentini con i velieri, le navi passeggeri e da carico, sbarcavano e saltavano sul treno della Transandina e, in poco tempo, raggiungevano le loro destinazioni. Tuttavia, un rischio incombeva, su di loro: l’altitudine eccessiva che colpiva i cardiopatici. Non poche furono le vittime di questa situazione.

E.Andreatta - PERCHE’ CAPO HORN ERA COSI’ TEMUTO DAI NAVIGANTI?

C.Gatti - L'espressione Quaranta ruggenti (in inglese : Roaring Forties) è stata coniata dagli Inglesi all'epoca dei grandi velieri che passavano per Capo Horn. Poiché la forza del vento aumenta procedendo verso sud, oltre il 50° parallelo gli stessi inglesi parlavano di Furious Fifties (che in italiano viene tradotto conn Cinquanta urlanti).

Con Quaranta ruggenti e Cinquanta urlanti vengono convenzionalmente indicate nel mondo marinaro due fasce di latitudini australi caratterizzate da forti venti provenienti dal settore OVEST (predominanti), le quali si collocano rispettivamente tra il 40º e il 50º parallelo e tra il 50º e il 60º parallelo dell'emisfero meridionale. Tali venti hanno la stessa origine dei venti da Ovest dell'emisfero settentrionale), ma la loro intensità è superiore di circa il 40 per cento: ciò è dovuto alla serie di intense depressioni che interessano queste zone, dovute all'incontro tra l'aria fredda dell'Antartide e l'aria calda proveniente dal centro degli oceani, inoltre questi venti sono amplificati dalla relativa scarsità di terre emerse nell'emisfero sud, cosicché soffiando sempre sul mare non incontrano mai la terraferma che li potrebbe frenare.

La denominazione deriva dal nome dei paralleli alla cui latitudine soffiano questi venti: Quaranta o Cinquanta e dal rumore che il vento produce sibilando attraverso gli alberi, il sartiame e la velatura delle imbarcazioni a vela, che somiglia a un ruggito sui 40° e ad un grido sui 50°

E.Andreatta - CAPO HORN UN CIMITERO DI NAVI?

1983-Imperia - L’opera dedicata ai Cap Horniers è dell’artista genovese Stelvio PESTELLI.

C.Gatti - Il monumento al navigante di Capo Horn nel Borgo Marina / Imperia-Porto Maurizio, fu realizzato dallo scultore Stelvio Pestelli e inaugurato il 24 maggio 1983, in occasione del XXXIX Congresso Mondiale dei Cap Horniers, alla presenza del Presidente Pertini e dell’allora Sindaco Scaiola. Esso é dedicato ai naviganti di Capo Horn, agli 800 velieri affondati, ai 10000 marinai che giacciono sul fondo del mare più tremendo del globo.

La Statua rappresenta il classico Lupo di mare dal volto rugoso e barbuto, con cerata, "sudovest" e stivaloni, con le mani sulle caviglie della ruota del timone, teso nello sforzo di governare il suo veliero.

Eretta alla radice del molo di Porto Maurizio, alta m. 2,30, in bronzo, poggia su un piedistallo di m. 2 sul quale c’è la dedica dell’A.I.C.H. (Amicale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers) di Saint Malo, sezione italiana. La facilità di navigazione di oggi rende ancora più leggendario il navigare di allora quando, chi doppiava Capo Horn per la prima volta, aveva il diritto di mettere l’orecchino all’orecchio che era dalla parte del Capo in quel momento e di "pisciare" controvento.

Sulla targa l'albatro, simbolo dell'Amicale e l'iscrizione: A ricordo / dei naviganti della / vela oceanica di / Capo Horn.

E.Andreatta – Poco a Nord di Capo Horn c’é una città: USHUAIA che é molto cara agli Italiani. Puoi raccontarci il perché?

C. Gatti - Una Storia dimenticata - Italiani alla Fine del Mondo - Ushuaia (Patagonia del Sud-Argentina)

Nell'immediato dopoguerra una nave, un'impresa italiana e tanta mano d'opera specializzata in cerca di lavoro e fortuna partono per la Terra del Fuoco, regione inospitale, difficile e senza strutture. Ushuaia si trova 140 km a NW di Capo Horn - Cile.

Ushuaia è la città più australe del mondo e si trova sulla costa meridionale della Terra del Fuoco, in un paesaggio circondato da montagne che dominano il Canale Beagle (Ushi = al fondo, Waia=baia). Baia al fondo, alla fine. È così che gli indigeni Yamanas, da oltre seimila anni, chiamano il loro mondo: la "fine del mondo".

Nell’immediato dopoguerra, la decisione del governo argentino di costruire la capitale Ushuaia nella Terra del Fuoco fu presa per riaffermare la sovranità del paese sull'isola Grande, all'epoca oggetto di aspre dispute con il confinante Cile. Siamo nel 1947 e le imprese italiane ricevono l’incarico di costruire opere pubbliche. L’unica struttura presente sull’isola è un vecchio penitenziario ormai fatiscente. Occorre partire da zero: case, strade, ospedale, scuola, centrale idroelettrica. Ad organizzare la spedizione è Carlo Borsari, imprenditore edile bolognese e proprietario di una fabbrica di mobili che convince il governo argentino di saper operare con le sue maestranze anche in climi molto rigidi. Nella primavera del 1948 il presidente Peròn firma il decreto che attribuisce all'imprenditore italiano la commessa di lavoro. Il 26 settembre 1948 salpa dal porto di Genova la prima nave che, guarda caso, si chiama “GENOVA”, con a bordo, 506 uomini e 113 donne, per un totale di 619 lavoratori.

La M/n GENOVA della Co.Ge.Da. è in partenza da Ponte dei Mille per la Terra del Fuoco. Questa rara fotografia è una preziosa testimonianza di quella grande spedizione.

Durante il lungo viaggio della nave, le autorità argentine vietano di scalare i soliti porti intermedi per evitare defezioni. La paga dei lavoratori è di circa 3,5 pesos, superiore rispetto ad altri luoghi in Argentina e permette di mandare soldi alle famiglie in Italia.

Il 28 ottobre 1948, dopo 32 giorni di oceano, la M/n Genova giunge ad Ushuaia con un carico umano colmo di speranze e con le stive stracolme di materiale. Ad accoglierla c’è il ministro della Marina argentina dell'epoca. La stagione è la più favorevole per iniziare i lavori. Per i primi mesi una parte degli operai è sistemata nei locali dell'ex penitenziario, il rimanente alloggia a bordo di una nave militare del governo.

La mano d'opera è soprattutto emiliana, ma non mancano piccole comunità di veneti, friulani e croati. Nelle ampie stive della nave c’è tutto l’occorrente per la costruzione ed il montaggio di un paese moderno. Del carico fanno parte 7.000 tonnellate di materiale per allestire una fornace e la centrale idroelettrica, vi sono mezzi di trasporto leggeri e pesanti, gru, scavatrici, case prefabbricate, generatori, l’attrezzatura per la costruzione di una fabbrica di legno compensato e persino le stoviglie per la mensa dei dipendenti. L’inventario della merce trasportata comprende tutto il necessario alla comunità per essere autosufficiente ed il suo valore attuale corrisponde a venti milioni di euro che il governo argentino, ha pagato all'impresa Borsari che li aveva anticipati.

Agli emigranti provenienti dal nord Italia, le montagne alle spalle di Ushuaia ricordano le Alpi, e per tutti loro la nuova terra significa un futuro migliore per se stessi e per i propri figli. I primi due anni pattuiti con Borsari sono veramente duri per il freddo, la neve, l’oscurità e con le difficoltà di costruire opere murarie e idrauliche. Onorato il contratto, in molti decidono di stabilirsi definitivamente in questa città che hanno creato dal nulla e che sentono ormai propria. Grazie al lavoro di un nucleo di avventurieri italiani, si assiste ad un fenomeno di migrazione di massa unico al mondo. Ushuaia cresce, si popola e si trasforma in una città viva, speciale per varietà di razze e culture.

Restano i ricordi. Lo sforzo per l’ambientamento climatico fu sostenuto dagli emigranti grazie anche al promesso ricongiungimento con le famiglie, che fu rispettato e si concretizzò con l’arrivo di una seconda nave italiana, la M/n "Giovanna C." che giunse a Ushuaia il 6 settembre 1949 con mogli e figli. Quel giorno la comunità italiana raggiunse le 1300 unità.