Il veliero FORTUNATA FIGARI rimorchia il vapore CONJEE

UNA IMPRESA ECCEZIONALE

La “Nave” FORTUNATA FIGARI

al comando del Capitano camogliese Rocco Schiaffino, ha preso a rimorchio e portato in salvo il Piroscafo da passeggeri CONJEE in avaria, contro il quale è entrato in collisione.

Lo Stretto di Bass tra l'Australia e la Tasmania.

Tutti conoscono, per sentito dire, le famose tempeste di Capo Horn che inghiottivano due velieri su cinque tra quanti osavano sfidarlo.

Pochi, invece, hanno sentito parlare dello Stretto di Bass, che è il tratto di mare che separa la costa meridionale dell’Australia dall’isola della Tasmania. Tutte le insidie che solitamente minacciano le rotte dei naviganti, si trovano concentrate e ben distribuite in quel braccio di mare: rocce semisommerse, bassi fondali, isole deserte, coste impervie, correnti forti, nebbie, venti fortissimi e variabili che giungono direttamente dall’Antartide.

Questa “Scilla e Cariddi” australiana cade in mezzo ai terribili “40 Ruggenti”. Questa denominazione, che risale all’epopea della vela, sta ad indicare le zone intorno ai 40° di latitudine Sud, ove si succedono in continuazione importanti perturbazioni accompagnate da venti tempestosi. Quattrocento sono le navi, fin qui annoverate, tra le vittime sacrificali della terribile natura di quel braccio di mare, tuttavia, la collisione che desideriamo raccontarvi è passata alla storia per il suo atipico ed eccezionale epilogo. Il drammatico episodio non rientrò, per fortuna, nelle “normali” statistiche dei naufragi di quella zona tremenda, sebbene le due navi protagoniste della collisione ne uscissero a pezzi da quella collisione e purtroppo si contarono anche due vittime. “Il Cooje, della Huddard Parker Co. salpò alla vigilia di Natale del 1903, per la sua ennesima traversata dello Stretto di Bass, proveniente da Victoria (Tasmania) ed era diretto a Merlbourne.

Il Piroscafo passò Low Hoad alle 19.15 con una notte chiara, buona visibilità e mare calmo. Purtroppo, il giorno di Natale, verso le 2 di notte, il Cooje incontrò dei banchi di foschia che poi s’infittirono formando una densa coltre di nebbia. Il Capitano Carrington, che aveva una notevole esperienza di simili condizioni meteo, decise di ridurre la velocità e di azionare ad intervalli regolari i segnali acustici per nebbia. Vi fu nuovamente un peggioramento della visibilità e, intorno alle 3,45, apparve sulla dritta la sagoma di un vascello fantasma ...

Si trattava del Veliero camogliese Fortunata Figari, al comando del Capitano Rocco Schiaffino di Camogli, che avanzava inesorabile, come un cavaliere medievale, “lancia in resta”, col suo lungo e micidiale bompresso metallico. Il Capitano Carrington ordinò immediatamente di fermare le macchine e di mettere il timone tutto a dritta, ma fu troppo tardi e tutto inutile. Le due navi si scontrarono con un frastuono straziante. L’albero di fiocco della Fortunata Figari penetrò e demolì la maggior parte delle sovrastrutture e dopo aver abbattuto il Ponte di Comando, distrusse le scialuppe, l’albero ed il fumaiolo del piroscafo Cooje.

Il più celebre e lussuoso postale australiano dell’epoca, in pochi attimi fu devastato e ridotto ad una massa di metalli contorti. Un giornale locale scrisse: “Il Coojee sembra più una chiatta che trasporta rottami che un piroscafo postale”. Il capitano morì sul suo ponte di comando. Un marinaio, rimasto imprigionato sotto le lamiere contorte, morì dissanguato ed il suo corpo fu recuperato dieci ore dopo la collisione. In quei momenti di panico non si riscontrarono vittime tra i 160 passeggeri. Alcuni di loro furono presi dal terrore che la nave stesse per affondare, ed il caos aumentò con il sibilo del vapore dei tubi rotti nella collisione. Molti passeggeri si arrampicarono sulla Fortunata Figari che nel frattempo si era affiancata al Coojee. Le avarie subite dal veliero camogliese furono tutt’altro che superficiali: la prua e l’ancora del piroscafo australiano avevano, infatti, causato una falla lunga tre metri ed alta uno, sul dritto di prora, all’altezza della linea di galleggiamento, ma nonostante la quantità d’acqua imbarcata, le paratie stagne avevano evitato ulteriori danni e soprattutto l’affondamento. Gio Bono Ferrari, nel resoconto dell’episodio pubblicato sul libro “La Città dei Mille Bianchi Velieri” racconta: “Capitan Schiaffino, il comandante della Fortunata Figari, non volle abbandonare al suo destino quelle 160 persone. Sebbene la sua nave fosse gravemente danneggiata, il camogliese tentò nobilmente il salvataggio e fatto calare un grosso cavo verso il vapore ormai sbandato, lo prese a rimorchio e lentamente proseguì la difficile e pericolosa navigazione.

La navigazione proseguì per vari giorni fra difficoltà; ma a tutto, rimediò la tenacia del Capitano e del suo equipaggio composto da camogliesi.

E così, un buon mattino, la vedetta del porto di Melbourne vide avanzarsi verso il porto un grande veliero battente bandiera italiana, con a rimorchio un più grosso vapore tutto sbandato e pullulante di passeggeri. Caso forse unico nella storia marinaresca: quello di un Barco che salva un Vapore.

La Camera di Commercio australiana votò la Cittadinanza Onoraria al valoroso Capitan Schiaffino e il Governo inglese lo condecorò della “Medaglia d’Argento al Valore.” L’Armatore del Coojee non volle accettare il compenso dovuto al salvatore e preferì ricorrere alla Corte dei Lloyd’s, la quale stabilì che il Capitano Carrington era colpevole per non aver ridotto a sufficienza la velocità in quelle condizioni di scarsa visibilità. Il Comandante Rocco Schiaffino fu completamente scagionato. “Dovreste essere nato in Inghilterra”, disse il Presidente della Corte al Capitano camogliese e crediamo che una lode di questo tipo non sia stata mai proferita da un giudice inglese.

La “Nave” FORTUNATA FIGARI al comando del Capitano camogliese Rocco Schiaffino, ha preso a rimorchio e portato in salvo il Piroscafo da passeggeri CONJEE in avaria, contro il quale è entrato in collisione.

Le guerre, solitamente, chiudono epoche che la gente vuole dimenticare; altri cicli si aprono e si riparte da zero. L’intera storia della gente di mare, al contrario, parte da lontano e avvolge a spirale tutti i suoi marinai, con un velo purissimo che si chiama solidarietà.

In questo senso siamo convinti che il mare, nonostante le sue continue “intemperanze”…sia pur sempre il più grande maestro di civiltà.

Carlo GATTI

Rapallo, 20.06.11

Si ringrazia Emilio Gandolfo per averci dato in visione materiale recuperato dal camoglino Vincenzo Merlo, residente in Tasmania, e che ci è servito per integrare la storia della collisione pervenutaci, a suo tempo, dagli scritti di Giò Bono Ferrari.

USS NEW YORK costruita con l'acciaio TWIN TOWERS

USS NEW YORK - (LPD-21)

L’acciaio delle Twin Towers rivive su questa nave da guerra

Le date dell’operazione USS New York

Subito dopo l’attentato terroristico dell’11 settembre 2001, il Governatore di New York George E.Pataki inviò una lettera al Segretario della Marina Militare Gordon R.England richiedendo che la Navy conferisse il nome USS New York ad una unità di superficie impegnata nella “Guerra al Terrorismo”, in onore alle vittime del tragico avvenimento che colpì vigliaccamente lo Stato di N.Y. Il contratto della costruzione fu assegnato alla Northrop Grumman Ship System di New Orleans, Luisiana nel 2003. Il 1 marzo 2008, durante una cerimonia tenuta nel Cantiere di Avondale a New Orleans, l’unità fu battezzata con il nome di USS NEW YORK dinnanzi alle massime Autorità e numerosi familiari e parenti delle vittime dell’11 settembre. Per la cronaca ricordiamo che la rottura della bottiglia di champagne avvenne al secondo tentativo... La nave fu consegnata alla Marina M. USA il 21 agosto 2009 a New Orleans. Il suo primo comandante F.Curtis Jones, nativo di New York, partì 13 ottobre 2009 per Norfolk (Virginia). Il 2 novembre 2009 la nave entrò sull’Hudson e quando si trovò davanti a Ground Zero sparò 21 colpi a salve in omaggio alle vittime degli attacchi dell’11 settembre 2001. La USS New York entrò in servizio il 7 novembre 2009 a New York alla presenza del Segretario di Stato Hillary Clinton con un nutrito seguito di ammiragli e generali.

In data 11 gennaio 2010 la Marina Militare comunicò che la nave sarebbe stata fermata in seguito ad anomalie emerse durante le prove in mare ai cuscinetti dei motori principali.

La USS New York (LPD-21) ha un equipaggio di 360 e può trasportare fino a 700 Marines. La sua principale peculiarità è la seguente: una parte della prua è stata costruita con l’acciaio ricavato dalle macerie delle Torri Gemelle del Trade Center di New York, crollate nel famigerato attentato dell’11 settembre 2001. La simbolica fusione rappresenta meno di un millesimo del peso totale della nave, ed il 9 settembre 2003 è stata versata in stampi di circa 7,5 tonnellate. E’ stato riferito che gli operai del Cantiere hanno trattato il materiale con la riverenza solitamente riservata alle reliquie religiose.

Il "crest" della nave con il motto

"Never Forget"

I sette raggi del sole rappresentano i sette mari della celebre corona della Statua della Libertà-N.Y. Nello stemma centrale appaiono le torri gemelle che poggiano sulla prua della nave. Il pettorale del rapace (fenice) porta le insegne del Dipartimento di Polizia, dei Pompieri e delle Autorità di New York e New Jersey che furono i primi soccorritori a giungere sul ground zero.Le gocce di sangue rappresentano i caduti.Le tre stelle ricordano gli onori militari ricevuti dalla nave da battaglia USS New York (BB34) durante la Seconda guerra mondiale a Iwo Jima, Okinawa e Nord Africa.

New York - Emozione forte e grande orgoglio sono i sentimenti che molti americani hanno provato sentendo “Ventuno colpi di fucile” esplosi in aria per salutare l'ingresso della USS New York nel porto di Manhattan. La nave da guerra americana è stata costruita con l'acciaio estratto dai resti delle Torri Gemelle. L’unità, è approdata sul Hudson River per la cerimonia della consegna della “Bandiera di Combattimento” e ad attenderla sul molo c’erano i familiari delle vittime dell'attacco terroristico del 2001. Il nome USS New York è stato assegnato esclusivamente in memoria delle vittime. Per tradizione, i nomi degli Stati dell’Unione vengono assegnati soltanto ai sottomarini della flotta USA.

La nave Uss New York è giunta davanti a Ground Zero sul fiume Hudson. Per gli americani è il momento del silenzio, della commozione, della preghiera che sale dal cuore e raggiunge le anime dei caduti.

A salutare il passaggio della nave c’erano anche membri del corpo di polizia di New York e dei vigili del fuoco. La U.S.S. New York è passata sotto il ponte Da Verrazzano scortata dalla flotta delle imbarcazioni della Guardia Costiera e dello Stato di New York, gli stessi che accorsero a sud di Manhattan l’11 settembre del 2001.

Lunga 197 metri la nave, costruita dal gruppo Northrup Grumman, è rimasta ormeggiata una settimana ancorata al molo 88 di Manhattan, all’altezza della 48sima strada, aperta al pubblico prima della sua partenza ufficiale.

Carlo GATTI

Rapallo, 22.06.11

Nave "Redenzione" GARAVENTA

NAVE REDENZIONE

GARAVENTA

Una scuola sull’acqua

SCUOLA REDENZIONE GARAVENTA

ormeggiata di punta a Molo Giano. Sullo sfondo la Torre Piloti

Commentando le recenti manifestazioni antigovernative avvenute nel centro di Roma e, prima ancora, quelle del G.8 di Napoli e Genova, un autorevole personaggio della politica italiana ha urlato: “E’ una vera ipocrisia meravigliarsi per questi incidenti. L’Italia ha rinunciato ad educare i giovani a partire dal 1968”.

Non c’è che dire! E’ una battuta d’effetto, anche se la colpa è sempre degli altri. Tuttavia, per associazione d’idee, ci è venuto in mente una specie di “avvertimento” che un tempo serviva per spaventare i ragazzi più irrequieti: “Se non cambi t’imbarco sulla Garaventa!” e che oggi appare così lontana nel tempo da sembrare una favola.

C’era una volta una nave un po’ speciale che non portava merce varia e neppure petrolio, era un vecchio residuato bellico, senza cannoni e senza gloria. Il suo nome era: Nave Scuola Garaventa e ospitava i ragazzini “difficili” con l’intento di coniugare la “Vita di mare” e la “Redenzione sociale”, due realtà che sembrano distanti e inconciliabili perchè qualsiasi tipo di nave si regge innanzitutto sulla disciplina. Due temi, quindi, lontani dall’immaginario collettivo che, ancora oggi, non riesce a trovare linee guida per la soluzione dei problemi che assillano i nostri giovani.

Ma questo fu il sogno dei Garaventa che videro in questo “singolare” progetto una concreta e reale possibilità di recupero della gioventù sbandata alla ricerca di una vita diversa, migliore, lontana dal degrado sociale in cui viveva. Le iniziative socio-educative della famiglia Garaventa risalgono alla metà del ‘700, epoca in cui i governanti si disinteressavano completamente delle famiglie bisognose e dei loro problemi quotidiani. Il primo di questa stirpe di filantropi nacque nel 1724 a Calcinara-Uscio da un’umile famiglia di contadini, si chiamava Lorenzo e studiò presso il Collegio dei Padri Gesuiti di via Balbi a Genova, a cura dei quali venne poi ordinato sacerdote. La sua sensibilità fu presto catturata dalla dolorosa situazione di molti bambini che vagavano abbandonati per le strade e spesso finivano nella rete della malavita. Questa fu la molla che lo spinse a dedicare la propria missione a questi ragazzi ed al loro concreto e definitivo recupero sociale. Nel 1757 don Lorenzo appese alla finestra della sua abitazione (piazza Ponticello) un cartello con la scritta: "Qui si fa scuola per carità". L'iniziativa fu accolta favorevolmente dalla popolazione ed ebbe subito molti allievi, tuttavia, per sostenere le spese del cibo e dei vestiti, il don fu costretto a vendere il suo patrimonio, compresa la vendita di un terreno che aveva ereditato dai genitori. Quel sacrificio fu molto apprezzato dalla gerarchia ecclesiastica che iniziò a patrocinare l'opera del giovane sacerdote. Presto altre "scuole di carità" apparvero in più zone della città e furono rette da altri sacerdoti volenterosi. Per venticinque anni don Lorenzo si dedicò instancabilmente alla sua missione, finché si ammalò e morì il 13 gennaio 1783, poverissimo. Le sue scuole continuarono ad esistere fino al 1882 quando furono assorbite da quelle municipali istituite dal "Regolamento degli Studi" valido in tutto il Regno Sabaudo.

Buglioli, manichette, redazze, trombe... Ufficiali, istruttori e marinaretti pronti per le prove antincendio sulla Nave Scuola Redenzione Garaventa. Sullo sfondo svetta l’immancabile cilindro sul capo del prof. Nicolò Garaventa ed il motto della nave UBI CHARITAS IBI DEUS. (Dove c’è la carità, Dio è presente)

Il seme gettato da don Lorenzo, germogliò rigogliosamente nella mente di un altro Garaventa di nome Lorenzo (nella foto) - (Uscio, 1848 – Genova, 1917)- docente di matematica presso il Ginnasio-Liceo "Andrea D'oria" di Genova. L’educatore e filantropo costituì la Scuola Officina di Redenzione sul Mare, un Istituto di recupero per giovani difficili allestito su una nave-scuola, una sorta di collegio galleggiante equipaggiato appunto con i Garaventini. Ai suoi inizi, la scuola fu oggetto di accese polemiche sulla sua validità educativa, per poi essere con il tempo riabilitata e riconosciuta. Luigi Arnaldo Vassallo, noto giornalista dell'epoca che si firmava con lo pseudonimo di Gandolin, scrisse di N. Garaventa: “Prima lo definirono un vanitoso. Poi magari insinuarono che fosse un imbroglione. Indi lo qualificarono un ciarlatano. Adesso lo rispettano e riconoscono i benefici eloquenti della sua istituzione.”

|

I dodicimila garaventini |

|

Si calcola che i giovani educati a bordo della nave-scuola istituita da Garaventa siano stati oltre dodicimila in 94 anni di attività. Molti di loro – oggi - aderiscono ad un'associazione di ex allievi patrocinata dall'Amministrazione Provinciale di Genova e della quale fanno parte anche Carlo Peirano, erede di Domingo Garaventa (figlio di Nicolò, morto nel 1943), comandante e padre spirituale della nave, ed Emilia Garaventa, pronipote del filantropo. Una curiosità: cappellano della nave è stato a suo tempo anche un giovane Andrea Gallo, oggi sacerdote contro-corrente impegnato nel settore del volontariato e responsabile della comunità di recupero dalle tossicodipendenze di San Benedetto al Porto. |

|

|

||

LE NAVI DEI GARAVENTA

Nicolò Garaventa, proprio come suo zio Lorenzo, ebbe a cuore la situazione di tanti giovani di strada fino al punto che, abbandonato l'insegnamento, mise la sua esperienza e il suo impegno al loro servizio. Raccolti i primi reietti con lo scopo di allontanarli dal degrado sociale in cui vivevano, li condusse sulla spianata dell'Acquasola e, parlando in dialetto genovese per farsi meglio comprendere, offrì loro l'opportunità di redimersi iscrivendosi alla scuola marinara che da tempo aveva in mente di costruire.

Il filantropo realizzò il suo progetto dopo essere entrato in possesso di una vecchia nave militare che aveva notato tra le tante messe in disarmo dalla Marina Militare italiana. Nacque così il 1º dicembre 1883 la prima Scuola-officina per discoli, basata sui principi della vita di mare, della moralità e della religiosità cristiana. "Prevenire e redimere" fu il motto che guidò ogni giorno l’impegno di Nicolò Garaventa nella ricerca di giovani sbandati inferiori ai 16 anni, pregiudicati o in procinto di divenirlo.

F.3 I Garaventini vivevano come veri marinai. Dall'alza bandiera, eseguita ogni giorno con musica e picchetto, all’ammaina: giornate di lavoro e di studio sotto una disciplina ferrea. Musica, pittura, pesca e voga erano le attività del tempo libero.

Nel 1892, in occasione dell'Esposizione Colombiana, i giovani marinai trasbordarono su una nave a vela più grande. In quegli anni, i giovani restituiti alla vita sociale furono centosettantotto e in pochi anni salirono a un migliaio. Alla morte di Nicolò Garaventa, la direzione della scuola passò ai figli Domingo e Giovanni, già collaudati collaboratori, che portarono avanti la tradizione fino al 9 febbraio del 1941 quando, in seguito al bombardamento navale di Genova, la nave affondò e gli allievi vennero ospitati presso i collegi della città. Nel dopoguerra, grazie all'opera di un apposito Comitato per la Ricostruzione, la Marina Militare concesse l'ex posamine Crotone. Nel 1951 l'opera di addestramento dei giovani poté riprendere sotto il comando di Carlo Peirano, che dal 1939 ricopriva la carica di vice-comandante. Dopo essere stata dichiarata “Ente Morale” nel 1959, l'Istituzione proseguì l’attività con la sua ultima nave fino al 1975 per essere poi definitivamente chiusa, dopo un breve commissariamento. Una parte del personale impiegato nel recupero dei minori a rischio passò all'Istituto Davide Chiossone e alle nascenti comunità-alloggio e case-famiglia gestite da gruppi di volontariato.

Il modello “nave scuola” ebbe diversi epigoni sia sul territorio nazionale (Anzio, Napoli, Cagliari e Venezia), sia all'estero (Cile, Brasile, Inghilterra, Olanda, Ucraina). Questa è stata, dal 1883 al 1977, la nave-scuola Garaventa: rifugio e luogo di riabilitazione per giovanissimi liberati dal carcere, per figli di detenuti, prostitute e per orfani di pace e di guerra.

F.5 Porto di Genova nel 1969. La nave scuola “Garaventa” ormeggiata a Calata Gadda. E' nel cuore del porto, che monelli traviati o abbandonati tra i 10 ed i 17 anni, a bordo dell'ex posamine "Crotone" (nella foto), trovavano la loro casa, nella quale i loro spiriti ribelli venivano spenti e forgiati in vista della lunga navigazione della vita.

Ritornando al discorso iniziale, non siamo affatto sicuri che i ragazzi violenti, messi in discussione dai recenti disordini, siano più numerosi e pericolosi di altri soggetti più famosi che praticano giornalmente violenze meno visibili ma altrettanto invasive. Comunque sia, nell’attesa di un improbabile ritorno della Garaventa, auguriamo a questa teppaglia sicuramente recuperabile, un lungo imbarco sulle tante petroliere che circolano per i sette mari, dove le “teste gloriose” sono raddrizzate automaticamente dai colpi di mare, dalla solitudine, dalla salsedine, dalla lontananza degli affetti, dalla mancanza di discoteche, di droghe e beni pubblici e privati da rubare e distruggere...

Alla storia della Garaventa è dedicata una sezione del museo multimediale allestito all'interno della Lanterna di Genova.

Carlo GATTI

Rapallo, 20.06.11

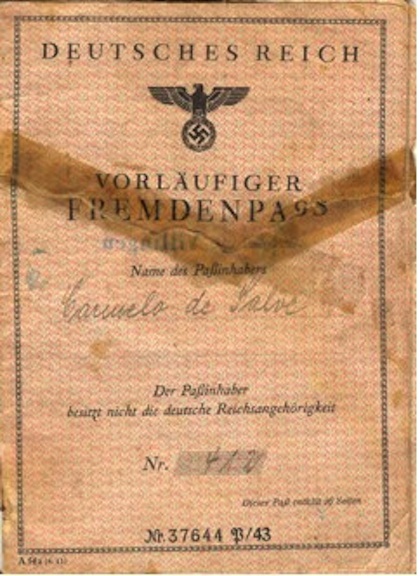

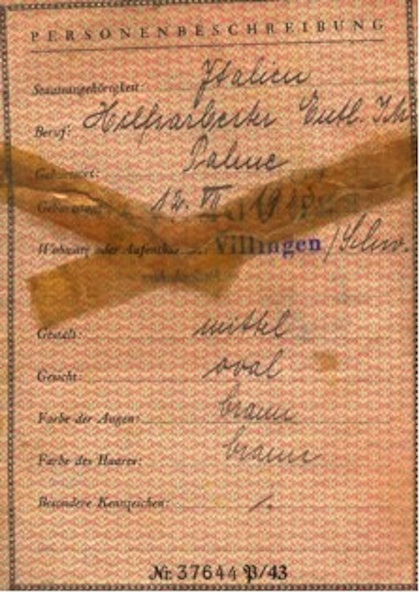

CARMELO DE SALVO reduce dai lager nazisti

La storia di Carmelo De Salvo

reduce dai lager nazisti

Tra il 1933 e il 1945, la Germania Nazista costruì circa 20.000 campi di concentramento destinati alla prigionia di milioni di persone. Noti con il nome di lager, erano usati per il lavoro forzato, per il transito e, fatto storicamente incontestabile, per l’eliminazione in massa dei cosiddetti “Nemici dello Stato”: comunisti, socialisti, social-democratici, Rom, Testimoni di Geova, omosessuali e persone accusate di comportamenti ritenuti asociali o devianti. La direzione dei campi di concentramento era affidata a spietati Reparti-SS che, dopo l’invasione della Polonia (7.7.1939), mantenevano costante il numero dei detenuti lasciandoli morire per sfinimento, malnutrizione, malattie o esposizione alle intemperie. In seguito, per sopprimere il crescente numero di prigionieri, i nazisti optarono per la “Soluzione Finale scientifica” che fu realizzata nei lugubri campi di sterminio a Auschwiz-Birkenau, Belzec, Sobibor, Treblinka ed altri ancora che diventarono in poco tempo vere fabbriche di morte per l’omicidio di massa a livello industriale. Chelmno-Polonia fu il primo campo di sterminio a diventare operativo l’8 dicembre 1941, ma per uccidere Ebrei e Rom era impiegato il gas di scarico, all'interno di furgoni appositamente modificati. Il diabolico progetto raggiunse, tuttavia, la sua massima efficienza con l’impiego del gas Zyclon B emesso attraverso le docce nelle famigerate camere a gas che rendevano lo sterminio “impersonale” per coloro che materialmente lo portavano a termine. A tre chilometri da Auschwitz, il lager di Birkenau fu dotato di quattro camere a gas. Nel periodo in cui le deportazioni raggiunsero la maggiore intensità, ogni giorni vi venivano assassinati 6.000 ebrei che subito dopo erano bruciati nei forni crematori. Con il martirio della Shoah, l’umanità intera scrisse direttamente, o indirettamente con il suo tragico silenzio, le pagine più efferate della storia contemporanea.

Secondo l’Ufficio Autonomo Reduci da Prigionia e Rimpatriati del MINISTERO DELLA GUERRA, al 3 dicembre 1946 rientrarono in Italia 600.000 prigionieri di guerra tra cui molti civili che erano stati strappati dalle fabbriche italiane e deportati in Germania per sostenere gli sforzi bellici del Terzo Reich. Dopo l’8 settembre del 1943, lager, campi di lavoro e fabbriche di armi furono, per lo più, le destinazioni dei nostri compatrioti che subirono in quei terribili anni violenze e umiliazioni di ogni genere. Dopo quella fatidica data, 50.000 italiani non fecero più ritorno dalla Germania e i superstiti dovettero affrontare un deludente rimpatrio fra caos e indifferenza di tanti italiani che si opposero anche con sospetto e incredulità dinanzi ai loro racconti testimoniati, peraltro, da numerosi scritti che formarono nel tempo un vero e proprio “florilegio delle malvagità”.

La storia che segue é la testimonianza a lieto fine di un nostro concittadino che si é deciso, dopo 66 anni di silenzio, a riportarla alla luce con tutta la documentazione scritta e i ricordi personali ancora vivi ed indelebili. All’epoca della sua deportazione in Germania, Carmelo di Salvo era un giovane diciannovenne di Palmi (Reggio Calabria). Oggi ha un’età difficile da definire, i suoi 88 anni contrastano con il portamento snello e giovanile; i capelli folti, ondulati e in buona parte imbiancati si armonizzano con la carnagione liscia, abbronzata e fregiata da un paio di baffetti vispi e maliziosi che destano l’invidia di chiunque, anziano o meno anziano, si aspetti ancora “qualcosa” dalla vita... Carmelo non porta quindi alcun segno delle ferite inferte gratuitamente dai suoi aguzzini nazisti durante l’Odissea che sopportò nel periodo di prigionia in Germania. Carmelo abita da molti anni a Rapallo dove vive da pensionato, coltiva un orto con tanto amore e nei suoi piccoli occhi neri e vispi si coglie lo sguardo severo e indagatore di chi ha visto più volte la morte passargli accanto con la sua ineffabile falce, e si é trovato subito dopo ancora vivo e sorpreso come un miracolato.

Carmelo, sono incuriosito soprattutto dalla vitalità e dalla serenità che emana da ogni poro ... Ha qualche segreto da svelarci?

Sono cresciuto in una realtà molto difficile, come può immaginare, ed ero completamente inconsapevole sia dei problemi politici di quei tempi, sia dei pericoli reali che avevo davanti. Ero un bravo ragazzo come tanti, tuttavia l’ambiente della mia Calabria mi costringeva ad essere sempre sulla difensiva. Non ero un violento di natura, ma dovevo dimostrare agli altri di essere un “duro”, dovevo dimostrare forza e coraggio per sopravvivere, per non farmi schiacciare dal gruppo. Bestemmiavo e facevo “cazzate” ... e solo in questo modo ero rispettato e mi salvavo dalle continue minacce e dalla violenza che da quelle parti fanno parte della vita quotidiana. La serenità che ho dentro deriva soltanto dalla mia solitaria e meditata conversione a Cristo. Mi sento un miracolato e quando l’ho capito, ho iniziato un percorso di fede che mi ha trasformato interiormente. L’odio che ho provato contro i tedeschi e tutti coloro che mi hanno fatto del male, con il tempo l’ho trasformato in amore e perdono. Sia chiaro, non ho cancellato alcun ricordo, ma ho accettato il mio destino come un dono di Dio.

Carmelo De Salvo

La fede é la vera conquista che mi sono guadagnato nei lager e oggi mi sento forte dentro. Prima di quella brutta esperienza non sapevo neppure che esistesse la fede. Oggi sono sereno e prego anche per i miei aguzzini. Questo é il motivo principale che mi ha spinto a raccontare, per la prima volta, la mia storia di prigioniero che dedico soprattutto ai giovani di oggi affinché non cadano nel tranello d’innamorarsi di certe politiche intrise di fanatismi che possono procurare solo guai come nel passato.

Carmelo, ora entriamo nel vivo della sua storia.

Chiamato alle armi nel febbraio del 1943, fui destinato al 30° Reggimento Fanteria Divisione Assietta a Rivoli Torinese. Il 4.6.43 fui assegnato al 13° Reggimento Fanteria Divisione Pinerolo. Il 7.7.43 partimmo per la Grecia e raggiungemmo Kastoria-Macedonia, dove Il 13 settembre del ‘43 fummo catturati dai tedeschi e da quel giorno cambiò la mia vita. C’imbarcarono a Larissa (Tessaglia, Nord-Grecia) stipandoci in cento soldati ogni carro-bestiame. Si dimenticarono di noi lasciandoci senza cibo e acqua per diversi giorni. La gavetta ci serviva solo per fare i nostri bisogni. A Vienna ci fecero scendere e, colpendoci come animali, ci divisero intorno ad una caldaia, ci diedero due carote, due patate, un pezzetto di pane e un po’ d’acqua. Tutto puzzava di latrina. Con lo stesso treno ripartimmo per un’altra destinazione sconosciuta. Si trattava del Campo di smistamento denominato “Stettin”. Ci divisero e ci mischiarono con Serbi, Polacchi e tanti altri, ma con il resto degli italiani ci perdemmo di vista per sempre. Mi destinarono a Schweningen nel Baden-Württemberg (45 km a Est di Friburgo) dove rimasi a lavorare tre mesi in un’acciaieria, dopo di ché fui trasferito presso la vicina Villingen. Con il numero di matricola 41665, fui destinato allo stabilimento Kaiser Uhren (ex fabbrica di orologi) che durante la guerra produceva pistoni, spolette e detonatori per mine. Sotto di noi i tedeschi sperimentavano lanci di razzi che ci tormentavano soprattutto di notte attirando i bombardamenti alleati. Rimasi due anni a lavorare come tornitore su macchine speciali. Imparai in poco tempo il lavoro da un capo officina austriaco che mi prese a ben volere per la mia facilità di apprendere il mestiere ed anche la lingua tedesca. Il padrone della fabbrica, oltre ad essere il sindaco del paese, era anche un colonnello a riposo della Wehrmacht. Vivevo in un campo di concentramento sorvegliato dalle SS che di notte giravano con i cani lupo sotto le luci dei riflettori che spazzolavano il terreno da torri di guardia unite tra loro da muri alti e filo spinato elettrificato. Mi davano da mangiare quel tanto per stare in piedi e lavorare, ma la fame era il mio incubo continuo e la paura di ammalarmi mi torturava, il lavoro era l’unica assicurazione sulla mia misera vita. “Mai di peggio” era il mio motto e tra lunghi pianti notturni, nostalgia e umiliazioni continue dovute alla spietata segregazione, vivevo alla giornata sognando la fine della guerra, la liberazione e il ritorno a casa. Ma un giorno successe un fatto grave che improvvisamente peggiorò di brutto la mia prigionia. La figlia del capo reparto austriaco si era invaghita di me, oppure le facevo soltanto pena. Fatto sta che un giorno Ingrid mi aspettò nel gabinetto del reparto, mi diede due pezzetti di pane spalmato di burro e scappò via come un fulmine. Ricordo che mangiai anche la carta unta che avvolgeva quel bene prezioso, ma fui subito assalito dal militare di guardia che si mise a urlare, mi picchiò, mi minacciò e mi portò dalle SS dicendo che ero un ladro e sabotatore. Senza neppure ascoltare minimamente le mie “bugie”, fui spedito con una camionetta, sotto scorta armata, verso il campo di sterminio chiamato Campo di Gesù dal quale era impensabile uscirne vivo. Quel campo era sinonimo di morte, rappresentava la fine di tutto e l’incontro con Gesù nell’al di là. Erano 20 baracche stracolme di militari denutriti di ogni razza. Chi si ammalava veniva ucciso nelle fosse comuni di un bosco vicino. Rimasi più di tre mesi in quell’inferno sopravvivendo con due patate al giorno ed 1 kg. di pane di segale da dividere tra 25 prigionieri. Sette metri di filo spinato ci dividevano dal resto del mondo. I prigionieri sani scavavano “fosse comuni” nel bosco da riempire di cadaveri quando il campo superava il numero stabilito d’internati. Ma non avvenivano fucilazioni. Il rito di morte era un altro. Sul fondo delle fosse, simili a trincee, erano stesi cinque fili elettrici scoperti. I prigionieri ammalati o in esubero erano spinti a calci dentro la trincea e, al segnale convenuto, era data corrente elettrica e la morte per quei poveracci era istantanea. In quel lager si diceva che era il modo migliore per congedarsi dalla vita, il più rapido per liberarsi da altre peggiori atrocità. Fui assegnato anche al trasporto dei “morituri” nelle fosse comuni nel bosco. Tra le tante bestialità cui accennavo, ricordo che due volte la settimana arrivavano medici militari per elaborare esperimenti sui prigionieri. Praticavano punture nelle gambe che subito gonfiavano come palloni. Trapanavano crani per vedere le reazioni dei centri nervosi del cervello. Sezionavano corpi vivi a scopo scientifico. Alla sera le SS si ubriacavano e scommettevano tra loro sparando con le pistole sulla fronte di prigionieri scelti a caso e legati al palo. In questo modo, ognuno di noi aspettava il proprio turno. A volte i “bersagli” erano denudati e le SS si divertivano ad aizzargli contro i dobberman. Dopo oltre tre mesi trascorsi senza speranza in quell’inferno animato da pazzi criminali, una sera si presentarono al comandante del campo due militari che chiesero, a nome della fabbrica Kaiser Uhren, la liberazione della matricola n.43. Il miracolato ero proprio io. Non fu facile. Successe un parapiglia. Nessuno era mai uscito vivo dal Campo di Gesù e la Gestapo si oppose con tutti i mezzi che aveva a disposizione. Alla fine dovette cedere perché l’ordine veniva dall’alto e più o meno recitava: “Il n. 43 é un operaio specializzato che conosce perfettamente certe macchine che producono materiale bellico molto importante per il Terzo Reich in questo momento”. Alla fine fui rilasciato e il comandante mi congedò sarcasticamente con due parole che non ho più dimenticato: “fortunello! – fortunello!”. Fu un dono del Signore, una Grazia ricevuta. Ingrid aveva pregato suo padre, capo reparto della Kaiser Uren, di convincere l’anziano Padrone, Sindaco e Collonello della Wermacht di salvarmi perché ero un insostituibile operaio di quella fabbrica. Non so se fu l’amore, la compassione o il senso di colpa a muovere quello strano ingranaggio che mi salvò la vita, sta di fatto che ora sono qui per raccontare quell’episodio. Quando ritornai in fabbrica e rividi la ragazza, fu un indescrivibile momento di commozione. Mi confessò che era stata vista consegnarmi quel famigerato pezzo di pane e per quella imprudenza le furono tagliati i capelli a zero. Io negai sempre quel suo gesto generoso e fui condannato a morte proprio perché mentii. Ricevetti anche un altro grande regalo: lo spione tedesco che mi aveva fatto deportare al Campo di Gesù era stranamente sparito. In seguito la ragazza cercò di convincermi a ritornare in Germania dopo la guerra per sposarla e condurre la fabbrica.

Finalmente arrivò il momento della liberazione, ma la delusione fu grande quanto incomprensibile. I Marocchini comandati dal Presidio Francese ci trasferirono nuovamente in un campo di concentramento costringendoci a vivere nelle stesse identiche condizioni di prigionieri. Eravamo liberi di circolare, ma era pericoloso allontanarsi dal centro cittadino perchè i tedeschi sbandati e in fuga, temendo forse che potessimo raccontare in patria le loro atrocità, ci davano la caccia. I francesi ci tennero 80/90 giorni segregati e guardati a vista. Si é saputo in seguito che intendevano dirottarci in Francia come “manodopera” in conto-riparazione-danni di guerra provocati dall’Italia alla Francia. Per tre mesi continuammo a sopravvivere come nei lager tedeschi. Ci buttavano gli avanzi dai balconi per umiliarci come fossimo cani randagi, e poi ci gettavano addosso pentole d’acqua bollente per provocare le nostre reazioni che, vista la nostra debolezza, non potevano che essere timidamente verbali. Odiammo i francesi forse più dei tedeschi perché non capivamo le ragioni di tanto accanimento nei nostri confronti. La guerra era finita e tanto odio verso di noi era del tutto ingiustificato. Non sapevamo nulla della guerra e di come erano andate le cose. In ogni caso l’Odissea terminò quando gli Americani e la Croce Rossa si fecero carico del nostro rientro e la storia si concluse quando un giorno, per me indimenticabile, si presentò un ufficiale italiano della Croce Rossa e c’informò che saremmo presto rimpatriati. Stipati come acciughe arrivammo a Milano dove fummo accolti finalmente da “cristiani”, ci schedarono e dopo le pratiche burocratiche ognuno raggiunse la propria città.

Carlo GATTI

Rapallo, 20.06.11