MOBY PRINCE, un'altra Ustica?

MOBY PRINCE

Un'altra Ustica?

Foto n.1 – La Moby Prince in navigazione

Quella fatale coincidenza

Abbiamo già avuto occasione di occuparci della tragedia del traghetto MOBY PRINCE della Soc. Navarma, ma solo per rimarcare la fatale coincidenza con un’altra catastrofe del mare: l’incendio e il successivo affondamento della petroliera HAVEN davanti alle acque di Arenzano. Tredici ore separarono la collisione del traghetto italiano dall’esplosione della petroliera cipriota e tutto avvenne a sole 75 miglia nautiche di distanza.

Porto di Livorno. Alle 22,25 del 10 aprile 1991, il traghetto Moby Prince si staccò dalla banchina e sbarcò il pilota con le stesse modalità compiute centinaia di volte in precedenza. Navigò per un breve tratto di canale e poco dopo s’infilò nella fiancata della petroliera Agip Abruzzo prendendo fuoco: 140 vittime, un solo sopravvissuto. Fu la più grave sciagura della marineria civile italiana.

Sono passati quasi vent’anni, ma nell’immaginario collettivo è sempre vivo l’ignobile cliché diffuso ad arte sui media il giorno successivo l’incidente:

“Fitta nebbia, un comandante distratto dalla partita di calcio, una rotta sbagliata, tragica fatalità”. D’altra parte, questa "verità" fu il risultato delle Commissioni d’Inchiesta della Capitaneria di Porto di Livorno e del Ministero della Marina Mercantile. Chissà! Forse era la spiegazione più semplice… Ma oggi, sotto la spinta della:

“Associazione 10 Aprile - Familiari delle vittime del Moby Prince” www.MobyPrince.it

è stato compiuto un impressionante percorso di riscoperta degli atti, delle carte e dei documenti, che erano già fin troppo chiari, ma occorreva leggerli ed interpretarli con onestà e consapevolezza. Purtroppo altre prove e testimonianze sono venute alla luce quando la traccia era ormai segnata, quando l’inchiesta sommaria e i successivi due gradi del processo si erano ormai incanalati verso “la tragica fatalità”. Oggi, improvvisamente il vento è cambiato, sia per la lotta e l’amore della citata Associazione, sia per la determinazione e il coraggio dimostrato da alcuni onesti professionisti dell’informazione.

Una Indagine Provvidenziale

La vicenda del traghetto-passeggeri è tornata alla ribalta in questi ultimi anni per la tenace ricerca di Enrico Fedrighini, milanese, già consigliere presso il Comune e la Provincia di Milano che ha dato il primo colpo di piccone alle sentenze della magistratura, con il suo libro “Moby Prince. Un caso ancora aperto”. Quattro anni è durato l’impegno dell’autore per analizzare faldoni processuali, relazioni, inchieste amministrative e perizie. «Ebbene, c’è tutto nelle carte. Occorreva metterle insieme. Nell’impressionante mole di documenti c’è quanto basta per dire che quella verità è fasulla e che nella rada del porto di Livorno è accaduto ben altro. Qualcosa che abbiamo il diritto di sapere. Perché è una brutta storia, una storia che fa paura». Ha dichiarato recentemente l’autore.

Ma in occasione dell’anniversario del disastro, scende in campo anche Giovanni Minoli, direttore di Rai Educational, riportando l’attenzione degli italiani sul “Moby Prince" diventato ormai un “CASO”. «Questa indagine giornalistica alla fine lascia grande angoscia», dice Minoli. «Emergono grosse novità rispetto alla verità ufficiale" – e aggiunge – Il "Moby Prince" è un’altra Ustica, di cui non erano conosciuti, finora, i contorni inquietanti. Il mio auspicio è che, alla luce di queste novità, presto ci si occupi del caso con una commissione d’inchiesta».

Lo scrupoloso giornalista della RAI ce lo ha raccontato un mese fa in TV sottoponendoci carte nautiche della rada di Livorno; proponendo numerose registrazioni di conversazioni radio di operatori portuali in servizio quella notte; nuove prove satellitari emerse dopo le conclusioni delle inchieste. Proviamo ora a calarci nel merito di queste nuove analisi sintetizzandone i contenuti:

- Non è stata trovata traccia di apparati televisivi sul ponte di comando della M.P. che avrebbero accusato di negligenza il comandante Ugo Chessa ed il suo equipaggio – Vedi Nota

- L’Avvisatore Marittimo (di guardia in porto H-24) e molti altri testimoni hanno testimoniato che la rotta percorsa dal traghetto era giusta e prudente e non corrispondente a quella ipotizzata nelle inchieste. Purtroppo la testimonianza di questo “antico” servizio portuale non è mai stato richiesto.

- La Agip Abruzzo quella sera aveva cambiato diverse volte la posizione d’ancoraggio senza avvisare le Autorità e dai tracciati radar risulta, inoltre, che la petroliera si trovava ancorata in zona proibita, all’interno del canale d’uscita del porto di Livorno. Questa tesi è confermata dalle registrazioni di conversazione e degli ordini impartiti dal comandante Superina della Agip A.

- Il Centro Meteo dell’aeronautica di Pratica di Mare e la Criminalpol documentano la mancanza di nebbia al momento dell’impatto. Probabilmente questo elemento e l’accusa d’imprudenza nei confronti di chi non può più difendersi, serviva a nascondere un’altra realtà.

F.2 - La petroliera Agip Abruzzo in fiamme

- Si è anche udita - molto nitidamente - la voce registrata dell’unico superstite del traghetto, il mozzo Barnard, affermare alla radio degli ormeggiatori che lo avevano raccolto a bordo, che c’erano ancora superstiti vivi sulla Moby Prince. Ma nessuno si preoccupò di rintracciare la nave alla deriva nella rada, con il suo carico umano che stava lentamente soffocando.

- Ci fu poi l'episodio del cadavere sul ponte. In un filmato girato da un elicottero dei Carabinieri all’alba dell'11 aprile, si è visto chiaramente un cadavere disteso sulla schiena a poppa, sulle lamiere bruciate. Al momento delle riprese aeree, si è potuto notare come l'uomo non fosse bruciato (indossava una maglia rossa n.d.r.), ma, al contrario, si mostrasse stranamente integro pur trovandosi sul ponte distrutto dalle fiamme. Successivamente, nei video girati dai Vigili del fuoco, lo stesso uomo è apparso completamente carbonizzato, avvalorando cosi la nuova ipotesi secondo cui parte dei passeggeri non morì in breve tempo per effetto del monossido di carbonio sprigionato dall'incendio. L'ipotesi smentita in fase processuale da alcune perizie, ma accettata da altre, è quella che il passeggero, sopravvissuto durante la notte all'incendio e ai fumi tossici, sia uscito alle prime luci dell'alba per raggiungere i soccorritori, ma a causa dell'enorme calore ancora sprigionato dalle lamiere del ponte, sia morto in un secondo tempo.

- Nel settembre del 1992, venne trasmesso dai telegiornali un video amatoriale girato da un passeggero nei minuti precedenti la collisione. Il fatto che la cassetta trovata in una borsa nel salone De Lux, abbia resistito all'incendio, dimostrerebbe che, almeno in quella zona della nave, non c’erano temperature elevatissime e che una parte di passeggeri/equipaggio abbia potuto resistere a lungo in quelle circostanze.

Foto n.3- Il traghetto il giorno dopo

- I soccorsi partiti immediatamente si sono diretti tutti sulla Agip Abruzzo. Nessuno verso la Moby Prince che venne lasciata in fiamme, alla deriva con il suo carico umano che, diligentemente, aspettava di essere salvato. Moriranno dopo ore di paura, angoscia e disperazione. Eppure la Moby era ben visibile in rada, come dimostra l’episodio dei due bravi ormeggiatori che, con la loro imbarcazione portuale, accorsero spontaneamente a prestare soccorso e trassero in salvo l’unico sopravvissuto: il mozzo Barnard, e proprio da loro partì la comunicazione alla Capitaneria di Porto che indicava la posizione del traghetto e la necessità di soccorrere altri passeggeri ancora in vita. Le Autorità rimasero silenti, nonostante la presenza del Comandante del porto di Livorno a bordo di una motovedetta di servizio. Chi aveva il compito di coordinare le operazioni di salvataggio, tacque per più di 5 ore. I soccorritori aspettarono invano le istruzioni, mentre sulla Moby Prince si moriva.

- Le persone a bordo del Moby Prince non sono morte in pochi minuti, ma dopo ore come hanno dimostrato i referti delle autopsie.

- L’impatto non è stato improvviso. Tutti i passeggeri erano nel salone De Lux (stanza provvista di porte tagliafuoco) con bagagli e giubbotti di salvataggio.

Ciò significa che erano stati rigorosamente radunati là, dove sono stati trovati. Nessun corpo presentava traumi. Difficile quindi conciliare tutto ciò con l’impatto improvviso causato, per di più, dalla negligenza del personale che guardava la partita in TV.

- Soccorsi impossibili? I responsabili della sicurezza sostennero che, data la temperatura delle lamiere, era impossibile salire sul Moby Prince. Nulla di più falso. In quella maledetta notte, alle ore 3.30 un coraggioso marinaio, Giovanni Veneruso, senza alcun tipo d’indumento ignifugo, con il suo rimorchiatore privato decise di avvicinarsi al traghetto ed agganciarlo, mentre le motovedette della Capitaneria osservavano immobili a distanza. Il giovane toccò le lamiere senza problemi, salì a bordo, si guardò in giro e subito gli giunse l’ordine perentorio di abbandonare la nave. Perché?- Sono emerse testimonianze circa la presenza di “strane” imbarcazioni che si sarebbero avvicinate al traghetto con l’intenzione d’abbordarlo e che improvvisamente scomparvero dalla scena del disastro. Cosa cercavano?

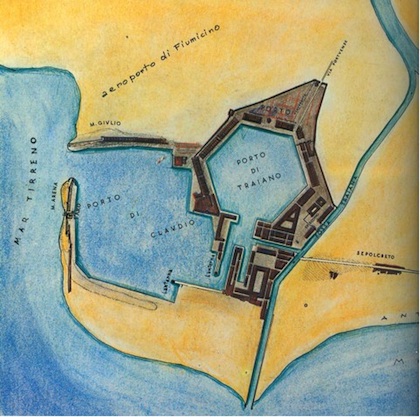

Foto n.4 - Base USA di Camp Darby

A questo punto ricordiamo che l’Alto Tirreno è una delle zone più presidiate da impianti di telecomunicazioni militari. La base americana di Camp Darby è molto vicina a Livorno e La Spezia, che insieme formano un sistema integrato di controllo. Tuttavia le anomalie “fuori controllo” furono davvero numerose e tutte senza ragionevoli spiegazioni: - Testimoni non ascoltati – responsabili in servizio, quella notte, non interrogati - Tracciati radar non acquisiti, negati, distrutti - Posizioni delle navi in rada non accertate - Fascicoli scomparsi dalla Procura - Relazioni sparite - Scatole nere distrutte - Giornali di bordo dimenticati - Manomissioni e sabotaggi operati sul relitto del Moby Prince - Tracce di esplosivo militare a bordo del Moby mai presi in esame - Nastri registrati scomparsi - Cassette VHS manomesse – L’elicottero militare che sorvolava la zona al momento della collisione, ignorato e dimenticato - Navi “fantasma“ che si allontanano dal luogo dell’impatto velocemente - Presenza di pescherecci italo-somali i cui nomi compaiono, forse non a caso, nell’omicidio di Ilaria Alpi - Ufficiali che quella sera vedono e relazionano su movimentazioni di materiale bellico tra navi nel porto di Livorno, ma i cui rapporti scompaiono - Alcuni importanti documenti confermano che nella rada di Livorno era in corso una operazione destinata a rimanere “coperta” e che coinvolgeva un numero imprecisato di imbarcazioni - Operazione che doveva restare segreta: 5 navi militari americane cariche di armi provenienti dal Golfo Persico, dove si era appena conclusa l’operazione Desert Storm, erano presenti in zona e sembra ormai accertato che stessero sbarcando materiale bellico destinato alla base di Darby su chiatte a rimorchio e senza luci di posizione.

Il relitto della Moby Prince fu fatto demolire in fretta, lontano dall’Italia, in Turchia, ad Allaga, località tristemente nota, come più volte denunciato da Greenpeace, perché specializzata nel togliere di mezzo navi sospette e pericolose.

Tutto questo porta a ritenere che, quella sera, la zona del porto di Livorno doveva essere tra le più sorvegliate d’Italia da tutti gli operatori civili e militari, Servizi Segreti compresi.

“Quella del 10 aprile è una bella sera di primavera. Il mare è calmo, la visibilità è di 5-6 miglia. Una leggera brezza salmastra mischiata ai vapori della ciminiera della nave penetra nelle narici e accarezza i volti dei pochi passeggeri rimasti sul ponte esterno del traghetto a osservare le luci della città”, scrive Fedrighini. “Sono le 22,03 quando la nave passeggeri molla gli ormeggi e si allontana scivolando sulle acque scure e oleose. Destinazione Olbia. I passeggeri vengono accolti a bordo dalle note musicali di una canzone degli anni ’60, “Quando, quando, quando”. Accadono le solite cose: c’è chi si prepara per la notte, chi chiacchiera, chi beve una birra al bar. Non si tratta di una sceneggiatura, purtroppo”, aggiunge Fedrighini. “Quelle piccole cose banali che ogni persona compie rappresentano gli ultimi istanti di un’intera vita. Centoquaranta persone stanno scrivendo le ultime parole sulle pagine di un libro che per loro è destinato a interrompersi di lì a pochi minuti”. Il "dopo", ossia questi 19 anni in cui i familiari delle vittime hanno chiesto verità, è la parte più inquietante della vicenda: un’inchiesta amministrativa conclusa a tempo di record (11 giorni); questa e molte altre "stranezze" scovate da Fedrighini e Minoli fanno di questa dimenticata strage italiana, la più inquietante. L’ennesimo mistero d’Italia. Con Ustica successe la stessa cosa. Ricordate? Anche in quel caso la Commissione di inchiesta stabilì che l’aereo Itavia era caduto per un cedimento strutturale. Non a caso la strage del Moby Prince viene chiamata l’Ustica del mare. Per sapere la verità sulla tragedia del Moby Prince non si deve fare chissà quali ipotesi fantasiose, non si deve aderire a strampalate ipotesi degli amanti dei complotti o altro, è sufficiente leggere gli atti, i documenti, le testimonianze...... E, a questo proposito, vi segnaliamo l’Atto di Opposizione (http://www.mobyprince.it/files/OPPOSIZIONE-ALLA-RICHIESTA-DI-ARCHIVIAZIONE-17.05.2010-definitiva) prodotto dall’avv. Carlo Palermo a difesa dei signori Angelo e Luchino Chessa (figli del comandante del M.P.) e Maurizio Giardini, parti offese nel proc.pen. N..... relativo al decesso di 140 persone nell’incidente del M.P.

Nota: Comandanti e piloti sono sempre sotto esami, perchè la manovra è la parte più difficile del viaggio e tra questi due personaggi spesso si saldano vincoli di amicizia e di stima che si perpetuano oltre il “retire”. Ugo Chessa, comandante del Moby Prince non arrivò alla pensione perchè morì tragicamente in servizio, nonostante fosse considerato nell’ambiente il miglior comandante di traghetti in quegli anni e sono più che certo che nessuno di noi ha mai creduto, neppure per un istante, all’infamia e al disonore di cui fu vittima questo “grande marinaio”.

Carlo GATTI

Rapallo, 28.05.11

LONDON VALOUR - Il GIORNO del Diavolo

LONDON VALOUR

IL GIORNO DEL DIAVOLO

LA ROTTURA DEI TEMPI

Foto n.1 - Quando l'anticiclone delle Azzorre si ritira verso W, si apre una porta ai flussi di aria fredda marittima di origine atlantica che, provenendo da NW e correndo lungo il bordo dell'alta pressione, giungono in Mediterraneo accelerate dal corridoio (vedi freccia nera nella carta meteo). Si stabilisce così il regime dei venti di Maestrale, caratteristico di queste zone, che sorgono spesso improvvisamente, forti nel golfo del Leone, più forti sulle coste occidentali corse e ulteriormente accelerati dall’imbuto delle Bocche di Bonifacio.

Caratteristica del Maestrale

Talvolta si possono verificare situazioni peggiorative, come quando nel golfo di Genova si viene a creare una "depressione sottovento" dovuta a un brusco abbassamento della pressione a ridosso all'arco alpino, oppure se si verifica una situazione di bassa pressione sull'Europa orientale, che concorre con la sua circolazione ciclonica all'accelerazione delle correnti da NW. Nel nostro emisfero le depressioni girano nel senso orario, pertanto, il fenomeno meteo inizia a Scirocco (SE), si rinforza a Libeccio (SW) e sfonda a Maestrale (NW). Il mese di aprile è spesso interessato da questo pericoloso fenomeno che i marinai chiamano rottura dei tempi e sui bordi la gente di mare drizza le antenne quando appare il mare lungo. Si tratta sicuramente di quel sintomo ancestrale che localizza, in una zona non troppo lontana, un vento tempestoso che avanza inesorabilmente e con il quale, presto, si dovrà fare i conti…

IL GIORNO DEL DIAVOLO

In questa premessa c’è la spiegazione di quanto successe quarant’anni fa, in quel famigerato 9 aprile 1970 che vide sfracellarsi sulla diga del porto di Genova la T/n London Valour. Chi c’era non può che ricordarlo come “il giorno del diavolo”. 22 persone perirono sotto gli occhi di una città attonita, sbalordita e impotente dinanzi ai terribili colpi di mare sollevati da un vento che in poche ore girò da Scirocco a Maestrale rinforzandosi ad ogni quadrante della rosa dei venti. In quelle condizioni estreme, raramente viste dai genovesi, a poco o nulla valsero i numerosi tentativi di salvataggio improvvisati dai coraggiosi soccorritori.

I Fatti

Il 2 Aprile 1970 la nave partì da Novorossisk diretta a Genova con 23.606 tonnellate di cromo. Il 7 Aprile giunse a Genova e diede fondo l’ancora in rada, nell’attesa d’andare in banchina per le operazioni di scarico.

Alle 12.00 del 9 Aprile la pressione barometrica era molto bassa: 748 mm. Il vento era debole e spirava ancora da Scirocco. La diga foranea spariva letteralmente sommersa dalla risacca e quel gonfiore del mare mostrava in quel momento un fenomeno meteo esagerato, mai visto prima: senza onde e senza vento, il porto e la città non avevano più protezione, la diga era come inghiottita. Secondo le testimonianze di bordo, nessun avviso di burrasca era stato emesso via radio o segnalato nell’ambito portuale dal Semaforo della Lanterna. Alle 13.00 il vento girò a SW ed andò aumentando d’intensità.

Ci fu una riunione sul ponte di comando della London Valour, ma il comandante D. M. Muir non diede particolari disposizioni e si ritirò in cabina con sua moglie.

Alle 13.30 l’ufficiale di guardia sul ponte avvisò il Comandante e l’ufficiale di guardia in macchina che il tempo era in netto e rapido peggioramento, ma fu il 1° Ufficiale di coperta che, scorgendo dal suo oblò la diga estremamente vicina, diede l’Allarme Generale.

Il C. Macchinista recepì l’emergenza e si prodigò per accelerare al massimo l’avviamento della turbina. Purtroppo la prontezza a manovrare la macchina fu data soltanto pochi minuti dopo l’impatto della nave contro la diga.

Alle 13.50 il vento da libeccio era forza 8 e il barometro segnava il valore più basso della giornata 742 mm.

M/n LONDON VALOUR

|

Nave |

Varo |

Ristrut. |

Stazza L. |

Lungh. |

Largh. |

Equip. |

|

London Valour

|

1956 Haver. U.K. |

1967 La Spezia |

15.875 |

174.73 mt |

21.43 mt |

56 58 * |

* La cifra è riferita al momento del naufragio. Essa comprende la moglie del Comandante e quella del Marconista che erano ospiti a bordo e non facevano parte dell’equipaggio.

L’Impatto

Nel frattempo il fortunale da libeccio raggiunse e superò i 100 Km/h sollevando onde eccezionalmente alte e violente che si abbatterono frontalmente contro la diga foranea. Verso le 14.25, l’ancora del mercantile britannico London Valour non mordeva più il fondale e cominciò ad arare e in pochissimi minuti la nave scarrocciò per 1300 metri, dalla sua posizione d’ancoraggio fino allo schianto contro la scogliera frangiflutti della testata di levante della diga Duca di Galliera.

Foto n.2 - La London Valour in agonia sugli scogli della diga. Alcuni naufraghi sono visibili in controplancia. Notare a sinistra l’imbarcazione dei piloti che si è impennata sulla cresta di un’onda.

Sul posto arrivarono i piloti portuali, l’elicottero dei VVFF, rimorchiatori, motovedette della Capitaneria, dei Carabinieri, della Finanza e della Polizia, Alle 14.45 i valorosi Vigili del Fuoco misero in funzione un va e vieni, (una doppia cima di nylon tesa tra la diga e il ponte di comando), sul quale scorreva una carrucola munita di cintura a braga per consentire il salvataggio di un naufrago per volta.

La nave si spaccò in due tronconi e i membri dell'equipaggio si trovarono divisi in due gruppi, tutti muniti di giubbotto salvagente. Dorothy, la moglie del comandante Edward Muir, fu sbalzata dall’imbragatura della precaria funivia e precipitò tra gli scogli spazzati dalle onde, sotto gli occhi del marito, nonostante i tentativi di salvataggio di un Vigile del Fuoco che si tuffò invano più volte. I depositi di nafta cedettero e il combustibile, nero e denso come catrame, si sparse in mare e avviluppò i naufraghi caduti in acqua. Tra questi, il comandante del mercantile, che rifiutò l'aiuto di un soccorritore, si slacciò il giubbotto e si lasciò andare.

Foto n.3 - “Volteggiava sulla scena del disastro, sfidando la bufera, il leggendario elicottero dell'ardimentoso capitano Enrico, eroe dei Vigili del Fuoco che poco tempo dopo non sarebbe più rientrato da un'ennesima operazione di salvataggio”.

Le operazioni di Salvataggio

Nella fase iniziale della tragedia, una parte dell’equipaggio si era concentrato presso il cassero centrale della nave. Questa era la zona più pericolosa perché battuta e schiacciata tra le onde e la diga.

Un razzo ed una cima di collegamento furono comunque sparati sulla diga ed i Vigili del Fuoco riuscirono ad approntare il già citato Va e Vieni, che poté salvare tre marinai indiani. L’apparato sembrava collaudato ed il Comandante convinse la moglie a mettersi in salvo, ma subito dopo s’inceppò. Alla signora Muir mancarono le forze per resistere aggrappata alla teleferica e precipitò tra gli scogli dinanzi agli occhi atterriti dell’equipaggio e del marito che, incurante del pericolo, volle darle l’estremo saluto con la bandiera inglese (Union Jack, N.d.A.). Questo fu il momento più drammatico e commovente della tragedia che colpì la nave ed il nostro scalo.

Poco dopo, un’onda gigantesca spazzò via il marconista Mr. Hill e sua moglie che sparirono insieme ed annegarono tra i flutti. Il 2° Macchinista Mr. Carey fu strappato dalla stessa onda e scaraventato in mare, ma fu miracolosamente salvato dalla ciambella dell’elicottero del Cap. Enrico. In quell’occasione il Comandante fu visto per l’ultima volta, era ferito gravemente ad una gamba e volle seguire la stessa sorte di sua moglie.

La stessa incredibile onda aveva sollevato il 1° Ufficiale di coperta Mr. Kitchener, 31 anni, di due piani, sino alla Monkey Island (il ponte della “bussola normale”, ubicata sopra la timoneria, N.d.A.), dove già si trovavano il Cadetto Mr. Lewis ed altri marinai indiani. Questi ultimi, sebbene sollecitati dai loro superiori, rifiutarono il tuffo della speranza e perirono massacrati tra gli scogli.

Gli Ufficiali inglesi furono invece salvati dai Piloti del porto e dalla vedetta del capitano Telmon della Capitaneria di porto. Una parte del personale che si era concentrato a poppa si salvò per due fattori principali:

a)- Il coraggio e l’iniziativa dimostrata dal 2° Ufficiale inglese, Mr. Donald Allan McIsaac, 25 anni. (L’ufficiale che era di guardia sul ponte di comando nel momento del naufragio, N.d.A.)

b)- Nell’impatto con il terminale della diga, la poppa della nave risultava libera e sporgente. Da quella posizione più esterna, i più coraggiosi tra l’equipaggio si gettarono in mare e subito dopo furono raccolti dai soccorritori.

Altri provvidenziali salvataggi avvennero tramite il collegamento nave-diga approntato e curato con estremo coraggio dai Vigili del Fuoco e dai marinai della nave.

Tra i tanti atti di coraggio e di grande valore compiuti dai genovesi, desideriamo ricordare quello che si verificò alle 16.17 quando, sulla cresta di un’onda gigantesca, arrivo un naufrago, tutto nero di catrame, al di là della barriera di protezione del canale di calma. Italo Ferraro, un pallanuotista-sub di quasi due metri, si tuffò con muta e pinne dal terrapieno della Fiera e, come un angelo calato dal cielo, afferrò il marinaio, lo mise in salvo e poi sparì. Nell’impatto della nave contro gli scogli appoggiati alla diga, lo scafo subì notevoli spaccature, dalle quali straripò il fuel oil, con cui venivano accese le caldaie. Il prodotto combustibile si sparse in mare, la cui superficie divenne una lastra nera che imbrattò completamente i naufraghi tanto da renderli irriconoscibili, estremamente scivolosi e quindi difficilmente catturabili dai soccorritori.

Le vittime

Nel disastro perirono 22 persone. Si salvarono 38 membri dell’equipaggio: i più coraggiosi, coloro che si tuffarono in mare e furono spinti dalle onde tra le braccia dei soccorritori che si erano appostati un po’ ovunque, in quelle acque vorticose, schiumose ed impazzite.

Nei giorni successivi, gli stessi media Inglesi definirono eroico il comportamento dei soccorritori genovesi che intervennero in quelle drammatiche operazioni di salvataggio

Una delle Verità

Quando, dopo il naufragio, i sommozzatori s’immersero per ispezionare lo scafo, notarono che le sette lunghezze di catena (ogni lunghezza misura 25 metri, N.d.A.) filate dalla nave per ancorarsi, erano distese ed intatte. L’ancora poggiava sul fondale melmoso di 25 metri, però, le unghia delle marre erano rivolte verso l’alto e tra loro passava un cavo d’acciaio.

Questa circostanza fu la fatale spiegazione del cedimento dell’ancora della nave e del suo rapido avvicinamento alla diga, nel momento di massima forza del mare e del vento.

Le marre si capovolsero nell’impatto con l’insospettata presenza di un cavo d’acciaio e non poterono mordere il fondale, fare presa nel fango e porre quindi resistenza all’effetto di quella libecciata devastante.

Le Responsabilità

La Corte Reale di Giustizia del Tribunale Marittimo di Londra, il 17 Maggio 1972 emise la seguente sentenza:

Il naufragio e la conseguente perdita della London Valour fu causata dall’errata condotta del comandante Cap. Donald Marchbank Muir, 57 anni….

Emerse pure che: “il comandante dimenticò di avvertire i suoi Ufficiali di coperta che, alla Sezione Macchina della nave, (C.Macchinista, Mr. Samuel Harvey Mitchell, N.d.A.) necessitava un congruo preavviso prima di dare la tradizionale “prontezza”, a causa d’ordinari lavori di manutenzione ai motori ausiliari che erano, comunque terminati in mattinata.

I Protagonisti

A seguito di questi fatti furono concesse:

LE MEDAGLIE DI “BENEMERENZA MARINARA”

al cap. Giuliano Telmon (Capitaneria di Porto) : Oro

al cap. Rinaldo Enrico (Vigili del Fuoco) : Oro

al pilota Giovanni Santagata (Corpo Piloti-Porto) : Argento

al pilota Aldo Baffo (Corpo Piloti) : Argento

al pilota Giuseppe Fioretti (Corpo Piloti-Porto) : Bronzo

Conclusione

Nonostante l’eroico comportamento di tutti i soccorritori intervenuti in mare, in terra e in aria, a rischio della propria vita, il bilancio delle vittime fu molto grave e la tragica lezione impartita dall’ammiraglio vento impose nuove regole ai responsabili del porto. Nuove norme di sicurezza furono riscritte e, grazie alla loro puntuale applicazione, molte altre vittime furono in seguito evitate. Ci riferiamo all’incendio ed esplosione della superpetroliera Hakuyoh Maru avvenuta nel porto petroli di Multedo il 12 luglio 1981 e soprattutto all’incendio, esplosione e affondamento di un’altra superpetroliera la Haven al largo di Arenzano avvenuta l’11 aprile 1991.

Ultimo Atto

LA LONDON VALOUR AFFONDO’ DURANTE L’ULTIMO VIAGGIO

Il relitto della London Valour, con le sue sovrastrutture emergenti, rimase per diciotto mesi come simbolo e monito di quanto il dio-mare, al di là d’ogni tecnologia, sia ancora l’invincibile peso massimo, posto al centro di un immenso ring e sempre pronto a decidere il destino di chi non lo tema o non lo rispetti secondo le sue regole.

Appoggiata a pochi metri dal vecchio fanale rosso d’entrata, la ex-nave britannica non impedì la costruzione dell’ultimo pezzo di diga verso levante.

Per la verità, fu lasciato un varco navigabile per il transito delle imbarcazioni minori addette alla risoluzione dei vari problemi creati dal relitto.

La London Valour fu liberata del carico ed in parte fu demolita sul posto. Numerose furono le traversie di quel periodo e non facili le decisioni prese dalle Autorità Marittima e Portuale. Nessun Cantiere di demolizione, infatti, era in grado di ospitare un relitto con un simile pescaggio, né tanto meno era facile trovare un porto che rischiasse la paralisi del traffico a causa del suo affondamento, magari sull’imboccatura…

Dopo qualche mese dal disastro, entrò in scena la ditta olandese Smit Tak International Bergingsbedriff, specialista a livello mondiale in operazioni di Recuperi Navali, che vantava un originale sistema per rendere galleggiante i resti della London Valour, tramite l’immissione di milioni di palline di polistirolo nelle sue capienti stive.

La Smit Tak non riuscì a riportarla interamente a galla, ma le garantì, tuttavia, una discreta galleggiabilità, che avrebbe dovuto assicurare il suo rimorchio in mare aperto e quindi l’affondamento, con l’uso di dinamite, nella zona delle Baleari, ad est di Minorca, su un fondale di circa 3500 metri, denominata “Fossa delle Baleari”.

L’abisso marino, destinato ad accogliere le spoglie della London Valour, era stato accuratamente scelto dalle Autorità competenti, con il preciso intendimento di rendere sicura la navigazione in Mediterraneo, oltre che salvaguardare le attività marinare dei Paesi limitrofi, legate alla pesca, turismo ecc… da possibili problemi d’inquinamento.

Il 12 ottobre del 1971, ai primi chiarori dell’alba, il rimorchiatore oceanico Vortice disincagliò il relitto dalla diga e lo fece con molta accuratezza per non creare superflue lacerazioni sotto lo scafo, quindi lo consegnò ai rimorchiatori d’altomare Torregrande (capo convoglio) e Genua per il traino prestabilito.

Epilogo

Siamo così giunti all’epilogo di questa incredibile tragedia marinara e forse nessuno, meglio di Charly, il Comandante del Torregrande, può accompagnarci in questa specie di rito funebre a conclusione di una storia tristissima che, volenti o nolenti, ci appartiene completamente.

“Nonostante il tempo fosse buono, al momento della partenza da Genova, il bollettino meteo era pressoché indecifrabile, nel senso che lasciava spazio a quella parola “variabilità” che anche i più giovani lupi di mare imparano presto a detestare e a diffidare per la sua incapacità di prendere una posizione chiara e quindi di non prevedere proprio nulla…Ma il problema più serio, fin dall’inizio del viaggio, era del tutto psicologico: era infatti difficile controllare serenamente la navigazione di prora, avendo al traino un relitto che pescava 22 metri, come una superpetroliera dei giorni nostri, e del quale si potevano vedere soltanto le colonne dei bighi, che apparivano tra l’altro bianchi e fatui come fantasmi e, come tali, capaci di sparire in qualsiasi momento.

Torregrande e Genua avevano un tiro complessivo di 4.500 cavalli di razza, che furono subito totalmente sbrigliati, nell’illusione d’uscire al più presto da quell’incubo! Purtroppo la velocità era poco superiore ai tre nodi. Altri 10.000 cavalli di potenza, magra consolazione, non avrebbero aumentato di un decimo l’andatura, a causa dell’inesistente idrodinamicità della sua massa informe e sommersa.

Tra i nostri equipaggi, cui non difettava certo l’esperienza, la parola d’ordine era: “occhi aperti ragazzi”, mentre avevo già preso tutte le misure d’emergenza, tra cui l’aver predisposto un marinaio, di guardia nel locale del verricello automatico (chiamato Troller, N.d.A.), pronto a tagliare il cavo di rimorchio con la fiamma ossidrica, in caso d’affondamento improvviso del relitto.

Dopo il tramonto di quell’insolita giornata di navigazione, il tempo andò peggiorando e nella notte, forti piovaschi impedivano il pieno controllo visivo del rimorchio, che appariva protetto da una barriera bianca di pioggia e schiuma, sulla quale andavano ad infrangersi i potentissimi fasci bianchi di due proiettori da 1000 watt ciascuno.

Lo Stato Maggiore Olandese, che aveva la regia dell’intera l’operazione, era ospite sul Torregrande. Il suo compito era di controllare il buon andamento della navigazione del convoglio sino al punto prestabilito, per poi procurare l’inabissamento del relitto con l’impiego di cariche di dinamite. Ci trovavamo, purtroppo, ad un terzo soltanto del percorso e tutto lasciava pensare ad un suo imminente affondamento. L’esperienza insegna che anche nei momenti difficili ci sia, quasi sempre, un momento di comicità! I nostri ospiti olandesi, celebri per le loro tradizioni marinare, non ressero ai primi colpi di mare e, quasi subito, sparirono sottocoperta, portandosi dietro la puzza sotto il naso e tutti quei strani strumenti, con il quali si erano imbarcati a Genova…Durante la serata cercai di stanarli ripetutamente per renderli edotti della situazione che, a nostro avviso, era ormai irreversibile, a causa del graduale abbassamento del relitto e della velocità quasi del tutto azzerata. Dopo l’ennesimo invito a salire sul Ponte, il nostromo Zeppin, di ritorno dai loro alloggi, mi disse con un tono che non ammetteva indulgenze:

“Se o bon maina o se conosce a-o cattivo tempo… sti chi se treuvan a bordo pe sbaglio; se né battan u belin du periculu, du relittu e de Baleari, pensan sulu a racca cume bestie marotte…! Ma ghe lo ditu in sciu muru au capu: loda o ma e stanni a ca, besugu! Ma chi va imbarcou?

(Trad. Se il buon marinaio si vede nel cattivo tempo…questi qui si trovano a bordo per sbaglio; se ne fregano del pericolo, del relitto e delle Baleari, loro pensano solo a vomitare come animali ammalati! Ma gliel’ho detto a muso duro al capo: loda il mare, ma stattene a casa…Ma chi vi ha imbarcati?

Intorno all’una e trenta di notte, il comandante del Genua G.Negro mi chiamò per radio: “per noi i giochi sono fatti, e di giocare non n’abbiamo più voglia…” gli risposi che anche noi eravamo dello stesso parere e che poteva “staccare” quando voleva, e di continuare a scortarci con il proiettore sino al “finale dell’incompiuta”…

Cercai ancora una volta, invano, d’aver l’O.K. degli olandesi e poi misi in atto, con calma, il piano di recupero dell’attrezzatura di rimorchio per evitare che andasse persa con i resti della London Valour. Verso le 02.30, dopo aver virato a bordo la prima parte del rimorchio (250 metri di cavo d’acciaio), iniziammo a recuperare anche i 220 metri di cavo di nylon collegati al relitto. Eravamo flagellati dall’ennesimo piovasco, ma ci avvicinammo fino a pochi metri da quella visione dantesca…poi, mi portai a poppa estrema e Zeppin mi passò la mannaia di bordo. Mi feci quindi appoggiare il cavo da 90 m/m sul piatto bordo poppiero e diedi un colpo deciso e preciso che ci liberò, brutalmente, da quella funesta angoscia che ci aveva attanagliato per molte ore il cuore e la mente…

Il troncone della ex-nave britannica London Valour colò a picco alle 02.58 del 13 ottobre 1971, sbavando schiuma, eruttando migliaia e migliaia di palline di polistirolo e salutando il mondo con un fragoroso rigurgito”.

Dopo un anno d’inutili studi e progetti andati in fumo, il relitto fu rimorchiato al largo da due rimorchiatori d’altomare al comando dello scrivente.

La London Valour non raggiunse la Fossa delle Baleari, ma affondò per la seconda volta, sotto i colpi di una violenta burrasca a 90 miglia a sud di Genova, su un fondale di 2640 metri, in latitudine 43°02’N e longitudine 08°06’E, ad una quarantina di miglia da Imperia e circa cinquanta ad Ovest di Capo Corso.

Il ruota del timone fu donata all'Ospedale San Martino che aveva assistito i superstiti.

La campana è oggi conservata presso la Chiesa Anglicana di Genova.

La bandiera è stata consegnata alla Capitaneria di Porto.

Fu una tragedia inverosimile, a poche bracciate dalla costa, sotto gli occhi attoniti di una storica città marinara.

Quel giorno qualcuno scrisse:

La London Valour si è inabissata definitivamente, rifiutando ancora una volta di sottomettersi al volere dell’uomo e scegliendosi da sola il fondale che è divenuto la sua tomba, 2640 metri al disotto della superficie di quel mare che così selvaggiamente l’aveva ferita.

Carlo GATTI

Rapallo, 23.05.11

Album fotografico

A rotûa d'i ténpi

L'amico Carlo Pini ci scrive: "Cari amici, ho potuto leggere sul sito, con interesse e partecipazione, l’oramai datato racconto di Carlo Gatti sulla tragedia della London Valour. Esso ha inevitabilmente agitato in me svariati ricordi, strettamente collegati sia al bambino che al marittimo che sono stato: avevo infatti sei anni quando il naufragio è avvenuto e, nonostante il tempo passato, ne ricordo a menadito la vicenda.

Ho dunque coinvolto Enrico Granara, persona interessata alle storie di mare e del mare, valente traduttore di testi d’ogni genere dalle lingue originali al genovese. Qui di seguito ne troverete l’esito, pregevole, reso nei suoni originari della nostra parlata. Esso a mio parere ne restituisce ancora di più la tragicità già così ben illustrata nella originaria stesura del Gatti.

Un caro saluto e vivi complimenti per l’energia con cui animate la Società. Carlo Pini"

A rotûa d'i ténpi Quande l'anticiclún de-e Azzorre u se retîa versu ponente, a s'arve 'na porta a-e brixe fréide d'u mâ atlanticu, ch'a vegne d'ou Nòrde/ponente, insciû bòrdu de l'âta pressiun, e-e arîvan int'u Mediterràniu, sponciæ int'e n'andannia. (vanni a vedde a fréssa néigra int'a carta méteo).

U l'é cuscì ch'u se forma u scistêma d'i vénti de Meistrâ, ch'u l'é típicu de-e nòstre bande. Vénti che soventi se lêvan tûtt'assemme forti int'u Gurfu d'u Lion, ciû forti inscê coste còrse de ponente e che-e van ancun ciû fòrte int'u tortaieu de-e Bocche de Bonifaçiu.

E a-e vòtte pœ accapitâ dôtræ scituasiúin a-a mâpezu, comme quande int'u Gurfu de Zêna a se vegne a creâ 'na "depressiún sótta ventu" dovûa ou fætu ch'a pressiún a redòssu d'u arcu alpìn a chinna tûtt'assemme, ò arîva 'na bassa pressiún insce l'Europa de levante, a quæ, cu-u sò gîu ciclónnicu a zeuga a fâ andâ e brixe da Nòrde/Ponente ancun ciû fòrti.

Int'u nostru emisfèru e depressiúin e gîan int'u sensu oràrriu e donca u fenómenu méteo u l'insa a Sciöcu (SE), u se rinforsa a Lebéccio (SW) e u sfonda a Meistrâ (NW). U méize d'Arvî u l'é soventi int'u mêzu de questu fenòmenu peigûsu, ciammòu da-i mainæ "rotûa d'i ténpi" e inscî bòrdi d'u meu a gente de mâ a issa e antenne quande a vedde u mâ lungu.

De segûu u l'é 'n scìntomu ancestrâle ch'u attrœva inte 'na zöna ch'a no l'é lontann-a, 'n véntu tenpestûzu ch'u avansa drîtu sensa inciànpi e cuu quæ, fîtu, ghe saiâ da fâ i cunti…

U giurnu d'u diâu

U l'é cuscî che se desccèga quellu ch'u l'êa accapitòu l'é quarant’anni, int'u gramm-u 9 d'Arvî 1970, quande a T/n London Valour a s'êa fracasâ insciâ diga d'u pòrtu de Zêna.

Quelli che gh'êan i s'aregordan d'u “giurnu d'u diâu”. Vintiduî cristiæn êan morti sòtta i éuggi de 'na çitæ piggiâ da-u resâtu, abarlýgâ, sensa puéi fâ ninte davànti a-i terribili córpi de mâ issæ da' n véntu che in poche ûe u l'áiva gîòu da Sciöcu a Meistrâ rinforsândose a ogni gælu d'a rêuza d'i vénti.

Inte quelle condiçiuín estrême, che i zeneixi àivan vîstu de ræu, a pocu ò ninte àivan varsciýu i mâi tanti tentatîvi de sarvamentu improvisæ da-i coragiûzi òmmi d'u socórsu.

I Fæti

U 2 d'Arvî 1970 u piroscafu u l'é partîu da Novorossisk in direçiún de Zêna con 23.606 tonnéi de cromu int'e stîe. U 7 d'Arvî u l'êa arîvòu a Zêna e l'áiva caciòu l’àncoa in ràdda, aspetându d’anâ in banchìnn-a pe-e operaçiuín de descàregu.

A-e 12.00 ùe d'u 9 d'Arvî u barometru u l'éa bassu: 748 mm. U véntu u l'êa ancun de Sciöcu. A diga forànea a pàiva sparîa sótta a resàcca e inte quellu momentu u mâ ìnsciu u mostrâva quarcösa d'ezageròu, mâi vîstu prìmma: sensa unde e sensa véntu, u pòrtu e a çitæ pàivan arrestæ sensa proteçiún, cuâ diga colâ da l'ægua.

Segóndu i testimònni de bòrdu, nisciún avîzu de bòrasca u l'êa stætu eméssu via radio, ò drentu u pòrtu da-u Semàforo d'a Lanterna. A-e 13.00 ùe u véntu u l'àiva giòu a lebécciu [SW], aumentandu d’intenscitæ.

Insciû pónte de comandu d'a "London Valour" gh'êa stæta 'na riuniún, ma u cumandànte D. M. Muir u s'êa retiòu int'a sò cabinn-a cuâ moggê, sensa dâ òrdini particulâri.

A-e 13.30 l’ôfisiâle de guardia insciû pónte u l'àiva avizòu u Comandànte e l’ôfisiâle de guardia in màcchina ch'u ténpu u stâva pezoându cu'inna rapiditæ da no credde.

Ma u l'êa stætu u 1° ôfisiâle de cuvèrta, ch'u l'àiva dætu l'Alàrme Generàle, doppu avéi vîstu da-a sò cabìnn-a che a diga a l'êa troppu vixìn.

U Cappu Machinìsta u l'àiva acapîu a scituasiún e u s'êa missu fîtu a preparâ l’aviaméntu d'a turbinna.

Ma pe sfortùnn-a a lestixe pe manovrâ a màcchina a l'êa vegnûa fœaa sôlo pochi menûi doppu u spunciún de-a näe contra a diga.

A-e 13.50 u véntu da Lebécciu u l'êa a forsa 8 e u baròmetru u segnâva u valû ciû bassu d'a giornâ, 742 mm.

Intantu u [fortunâle] da Lebécciu u l'àiva passòu i 100 Km/h issandu unde âte e violente che se abbattéivan contra a diga forànea.

Verso e 14.25, l’àncoa d'u mercantîle ingleize no a mordéiva ciû u fundu [no amorrâva ciû] e a comensâva a-arâ, tantu che appreuvu dôtræ menûi a nâe a scaruciâva pe 1300 metri, da-u sò postu d’ancoàggiu scinn'a scciantâse contra a scuggêa ch'a faxéiva da franze-unde insciâ testâ de levante d'a diga Duca de Gallièra.

Òua a "London Valour" a l'êa in angonía inscî schéuggi de-a diga e se puéivan vedde d'i naufraghi insciâ controplancia. E, a-a mancinn-a, se puéiva vedde a barca d'i piloti ch'a s'êa isâa insciâ cresta de n’unda.

Insciû postu l'êa arîvòu i piloti d'u portu, l’elicotteru d'i pompê, i remorchi, e motovedette d'a Capitaneria, d'i Carabinieri, d'a Finansa e d'i Cantunê.

A-e 14.45 i pompê, cuâ sò valentixe, àivan missu in pê un va e ven, ('na çimma doggia de nylon téiza tra a diga e u pónte de comandu), insciû quæ a scorrîa 'na tàggia cuâ sò çenta a braga p'ou sarvamentu de 'n naufrago pe vòtta.

U scaffu d'u mercantîle u s'êa scciappòu inte duî pessi e a sò ciûzma a s'êa attrœvâ divîsa in due gruppi, tûtti cuu sò giaché de sarvamentu. A Dorothy, a moggê d'u cumandante Edward Muir, a l'êa stæta asbriâ da l'inbragatûa de quella funivìa a-a mâpêzu e a l'êa derruâ tramezzu i schéuggi spassæ da-e unde, sòtta i éuggi d'u màiu e nonostante i tentatîvi de sarvamentu de'n pompê ch'u s'àiva bolòu inutilmente ciû vòtte.

I depöxiti de nafta àivan cedûu e u combustìbile, néigru e dénso comme catràn, s'êa sparzûu in mâ e avilupòu i naufraghi chéiti in ægua. Tra questi, u cumandante d'u mercantîle, ch'àiva refûòu l'agiuttu de'n socoritû, u s'êa deslasòu u giaché e s'êa lasciòu andâ.

“Insciâ scena d'u disastru, u legendâiu elicotteru d'u capitaniu Enrico u xoâva sfidddandu a buriann-a, l'erô d'i pompê che appreuvu u no saiéiva ciû ritornòu da questa sò ûrtima operaçiún de sarvamentu”.

E operaçiúin de sarvamentu

Int'a fase iniçiâle d'a tragedia, 'na parte d'a ciûzma a s'êa concentrâ arrente ou càsau, int'u céntru d'a näe.

Questa a l'êa a zona ciû péigûza perché battûa e scciancâ tra-e unde e a diga.

De tütte e mainæe 'n fùrgau e 'na çimma de colegaméntu êan stæti asbriæ insciâ diga e i pompê arriescîvan a mette sciû u Va e Ven, ch'u l'avéiva posciüu sarvâ tréi mainæ indien.

L’aparâtu u pàiva colaudòu e Cumandante u l'avéiva convintu a moggê a méttise in sàrvu, ma u s'êa incepòu fîtu.

Aa sciâ Muir gh'êa mancòu e fòrse pe rexìste agrapâ aa teleférica e a l'êa derruâ tra i schéuggi davanti a-i éuggi aterî d'a ciûzma e d'u màiu, u quæ, sensa dâ a mente ou peîgu, u gh'avéiva dætu l’ûrtimu salûu cuâ bandêa ingléize (Union Jack, N.d.A.).

Questu u l'êa stætu u momentu ciû drammàticu e pin de comoçiún d'a tragedia ch'avéiva colpîu a näe e u nostru pòrtu.

Aprêuvu, n’unda zagante l'avéiva spasòu via u marconista Mr. Hill e a moggê, sparî insémme e negæ tra mòuxi. U 2° Machinista Mr. Carey u l'êa stætu scciancòu da-a mæxima unda e asbriòu in mâ, ma pe miâcou u l'êa stætu sarvòu d'ou canestrellu cacciòu da l’élicotteru du Cap. Enrico.

Inte quella circostànsa u Cumandante u l'êa stætu vîstu pe l’ûrtima vòtta, u l'êa ferîu de mainæa grave a'na gànba e u l'avéiva vusciûu andâ aprêuvu ou mæximu destìn d'a sò moggê.

A mæxima unda stramesuâ l'avéiva solevòu u 1° ôfisiâle de cuvèrta Mr. Kitchener, 31 anni, de duî ciàn, scinn'a Monkey Island (u ponte d'a “bùscioa normâle”, colocâ sorva u timún, N.d.A.), donde s'attrœvâvan zà u Cadettu Mr. Lewis e dôtræ mainæ indien. Questi ûrtimi, scìben ch'êan stæti incoragiæ da-i sò superiû, s'êan refuæ a fâ u bollu d'a speransa pe finî masacræ tra i schéuggi.

In cangiu, i ôfisiâli ingléixi êan stæti sarvæ da-i Piloti d'u pòrtu e d'â vedetta d'u capitaniu Telmon d'a 'Capitaneria'.

'Na parte d'a ciûzma ch'a s'êa riunîa a poppa a s'êa sarvâ pe dûe raxuin:

a)- u coràggiu e l’iniçiatîva d'u 2° ôfisiâle ingléise, Mr. Donald Allan McIsaac, 25 anni. (U l'êa de guardia insciû ponte de comandu a l'ùa d'u naufragiu, N.d.A.)

b)- Inte l'ùrtu cuâ diga, a poppa d'u vapû a l'êa arestâ libera e spòrzente. Da quella posiçiún ciû esterna, i ciû coragiûzi d'a ciûzma s'êan asbriæ in mâ e tiæ sciû fîtu da-i òmmi d'u socórsu.

Dôtræ câxi de sarvamentu êan stæti puscíbili a mêzu d'u culegamentu näe-diga fætu e manezzòu cuu ciû grande coràggiu da-i pompê e da-i mainæ d'a näe.

Tra i tanti àtti de coràggiu e de grande valû compî da-i zeneixi, duvemmu aregordâ quellu compîu a-e 16.17 quande, insciâ crésta de n’unda zagante, u l'êa arîvòu 'n naufragu, vegnûu tûttu néigru de catran, pasôu a linnia de proteçiún d'u canâ de carma.

Italo Ferraro, 'n zugôu de bàlla-nêuo e sub de quæxi duî metri, u s'êa ballôu cuâ muta e ætte da-u terapìn d'a Fêa e, comme 'n àngiou calòu da-u çê, u l'avéiva aferòu u mainâ, missu in sàrvu e poi u l'êa sparîu.

Inte l'urtu d'a näe contra u mùggiu de schéuggi apogiæ aa diga, u scaffu u l'avéiva subîu d'e spacatûe profónde, da-e quæ u l'êa sciortîu u 'fuel oil' ch'u vegnîva dœviòu pe açénde e câdêe.

U cunbustíbile u s'êa sparzûu in mâ e a sò superficie a s'êa cangiâ inte 'na ciàppa néigra ch'avéiva imbratòu ben ben i naufraghi tantu che no se puéivan ciû cunusce e-i êan vegnûi mâi tantu leppegûsi, cuu gran giamìn d'i òmmi d'u socórsu pe aguantâli.

E víttime Int'u desastru êan morte 22 persónn-e. 38 òmmi d'a ciûzma s'êan sarvæ: i ciû coragiûzi, quelli che s'êan bollæ in mâ e ch'êan stæti sponciæ da-i mòuxi tra-e brasse d'i òmmi d'u socórsu apostæ 'n po’ dapertùttu, inte quell'ægua vorticûza, scciummûza e inmatîa.

Int'i giurni sucesîvi, i giurnâli ingléixi avévan definîu erôica a condûta de-i òmmi zeneixi d'u socórsu ch'êan intervegnûi inte quelle dramàtiche operaçiúin de sarvamentu.

Unn-a de-e Veitæ Quande, doppu u naufragiu, i magrúin in inmersciún avéivan ispeçionòu u scaffu, u l'êa stætu notòu che e sette lunghesse de cadénn-a ('na lunghessa a mezûa 25 metri, N.d.A.) fîæ da-a näe pe ancoäse, l'êan distéize e intatte.

Difæti l’àncoa a pogiâva insciû fúndu leppegûzu de 25 metri, ma e ónge d'e-e mâre l'êan disposte de d'âtu e tra lô ghe passâva 'n câu d’âsâ.

Questa fatalitæ a desscêga che l'áncoa l'avéiva cêduu e che a näe a s'êa acostâ con rapiditæ a-a diga int'u momentu de màscima fòrsa d'u mâ e d'u véntu.

E mâre s'êan inbösæ inte l'urtu cuâ insospetâ prezénsa de'n câu d’âsâ e ascì no-e puvéivan morde u fúndu, fâ da préiza int'a bràtta e fâ rexisténsa a quella lebécciadda devastante.

E responsibilitæ A Córte Reâle de Giustìçia d'u Tribunâle Maríttimo de Londra, u 17 de Mazzu 1972 u l'avéiva eméssu questa sentensa chí:

U naufragiu e a conseguente pèrdia d'a "London Valour" a l'êa stæta occaxunâ da-a condûta in erô d'u cumandànte Cap. Donald Marchbank Muir, 57 anni….

A sentensa a dixéiva ascì che: “ u cumandànte u s'êa ascordòu de avertî i sò Ôfiçiâli de covèrta che, aa Seçiún Màcchina d'u vapû, (C.Machinista, Mr. Samuel Harvey Mitchell, N.d.A.) u l'êa necesâiu 'n bun preavîsu primma de dâ a normâle “lestîxe”, a caxun d'i lòi de manutençiún a-i motôri ousiliâri, i quæ, de tûtte e mainæe êan terminæ int'a mæxima matinâ.

I protagonisti Aprêuvu questi fæti l'ëa stætu concessu e "Medàgge de Benemerensa Mainâ”

- ou cap. Giuliano Telmon ("Capitaneria" d'u Pòrtu) : Öu

- ou cap. Rinaldo Enrico (Pompê) : Öu

- ou pilòttu Giovanni Santagata (Còrpu Piloti-Pòrtu) : Argéntu

- ou pilòttu Aldo Baffo (Còrpu Piloti) : Argéntu

- ou pilòttu Giuseppe Fioretti (Corpo Piloti-Porto) : Brónzu

Epílogu Ascì semmu arîvæ a l'ûrtimu attu de questa tragèdia mainâ da no credde. Nisciún, mêgiu d'u Cumandànte Charly d'a Torregrande u ne pœ accompagnâ inte questu morteiu tûttu particulâ, a concluxún de 'na stôia tristìscima che - ou vuémmu ò no - a ne appartegne arrëu.

“Scìben ch'u ténpu u l'êa bun, int'u momentu d'a partensa da Zêna, u buletìn méteo u se puéiva guæi accapî, saiéiva a dî ch'u lasciâva spaçiu a quella paroll-a “variabilità” che scin i ciû zuèni lôi de mâ imprenden fîtu e mâfiaddi a piggiâ in grinta perché no a sà piggiâ 'na posiçiún ciæa e donca no a pœ prevedde guæi 'n belin …

Ma l'afâre ciû sérriu, scin da l’iniçiu d'u viægiu, u l'êa tûttu psicológicu:

Difæti u l'êa diffiçile controlâ a navegaçiún de prôa, quande ou tràinu gh'êa 'n relittu ch'u pescâva 22 metri, comme 'na superpetrolêa d'ancheu, e d'u quæ se puvéivan vedde sôu e colonne d'i bîghi, che appaîvan gianchi e veui comme fantàximi pronti tùtt'assemme a spaî.

UTorregrande e u Genua avéivan 'n tîu màscimu de 4.500 cavalli de rassa, e questi êan stæti fîtu desligæ, cuâ inluxún de sciortî ou ciû fîtu da quellu seunnu grammu!

Ma pe sfortûnna a lestìxe a l'êa pocu ciû de tréi noddi. Ad avéighene âtri 10.000 de potensa - 'na magra consolaçiún - no se puéiva aumentâ l'andatüa mancu de'n déximu, a caxun d'a mancansa de idrodinamiçitæ d'a sò massa informe e sòtt'ægua.

Tra i nostri òmmi a bòrdu, tùtti cuâ sò esperiénsa, a parolla d’ordine a l'êa: “éuggi ben ben avèrti, figgeu!”, intantu che mi avéiva zà piggiòu tûtte e mezûe d’urgensa, tra e quæ l'avéi missu 'n mainâ de guardia int'u locâle d'u muinélu outomàtticu (u "Troller", N.d.A.), prontu a taggiâ u câvu de remorcu cuâ sciamma ossídrica, int'u câxu d’affondamentu incontrolòu d'u relittu.

Insciû fâ da séia, doppu 'na giurnâ de navegaçiún mâi tantu coiosa, u ténpu u s'êa míssu ou pêzu e int'a neutte 'n ciüvascu fòrte e-e sò rammæ d'ægua no-e lasciâvan u controllu visîvu cunplètu d'u remorcu, ch'u páiva protezûu da 'na miâgia gianca d'ægua e scciumma, insce quæ anâva a infrânzise i fâsci gianchi fòrtiscimi de duì proiettûi da 1000 watt ciaschedún.

U Stætu Maggiôre Olandéize, ch'u l'avéiva in man a regîa intræga de l’operaçiún, u s'êa installòu insciû Torregrande. U sò travaggiu u l'êa de controllâ u bunn-a andeiua d'a navegaçiún scin-ou puntu prestabilîu, pe poi passâ u relittu a piccu metténdughe e càreghe de dinamite.

Pe sfortùnna, éimu sôu ou tersu d'a rótta e tûttu u ne lasciâva pensâ ou sò passâ a piccu fîtu. Ma l’esperiénsa a ne dîxe che tante vòtte, int'i momenti diffiçili, no-u vegne a mancâ 'n momentu tûttu da rîe! A bòrdu, i nostri olandéixi, famûzi pe-e sò tradiçiúin mainæ, no êan arriêscî arrêze a-i primi còrpi de mâ e quæxi fîtu l'êan sparî sottacòverta, portânduse derê u sò presumî e tûtti quelli arneixi ræi, cuî quæ s'êan imbarcæ a Zêna …

Int'a séiann-a mi avéiva de lungu tentòu de destanâli perché i fuîsen informæ de 'na scituaçiún che a niâtri a páiva ormâi irreverscìbile, a caxún d'u fætu ch'u relittu u s'asbasciâva cian cianin e che a lestìxe a s'êa redûta quæxi a zeru.

Dappeu l'ûrtimu invîu a montâ insciû pònte, u nostrommu Zeppin, de riturnu da-e cabinn-e, u m'àveiva dîtu co'inna vôxe ch'a no ammettéiva indulgense:

“Se o bon mainâ o se conosce a-o cattivo tempo… sti chi se treuvan a bordo pe sbagliu; se né battan u belin du periculu, du relittu e de Baleari, pensan sulu a raccâ cumme bestie marotte…! Ma ghe lo ditu in sciu muru au capu: loda o mâ e stanni a ca, besûgu! Ma chi v'a imbarcou?

L'êa quæxi l’ûnna e mêza de neutte e u cumandànte d'u Genua, G.Negro, u m'avéiva ciammòu pe radio: “pe niâtri i zœghi sun fæti, e de zûgâ no gh'avémmu ciû cuæ…” Mi gh'avéiva respostu che niâtri ascì éimu d'u mæximu avvîzu e che lê u puéiva “destaccâ” quande u vuéiva, ma ch'u continuasse a inluminâ [a scena] cu-u proiettû scinn'ou “finâle de l’incompiuta”…

Mi avéiva tentòu ancun 'n'âtra vòtta d’avéi l’OK da-i olandéixi, ma pòi con carma avéiva missu in attu 'n ciàn pe repiggiâme i angæsi de remorcu perché no-i se perdesse cu-i resti d'a "London Valour".

Versu e 02.30, doppu avéi viròu a bòrdu a primma parte d'u remorcu (250 metri de câvu d’âsâ), avéivimu comensòu a repiggiâ ascì i 220 metri de câvu de nylon ligæ ou relittu.

Éimu martirizzæ da'n' neuvu ciüvascu, ma éimu arrentî scinn-a pochi metri da quella visiún dantesca…pòi, mi êa arîvòu a-a fin d'a poppa e u Zeppin u m'avéiva passòu l'ascia de bòrdu.

Donca m'avéiva fætu destende u câvu da 90 m/m insciû ciàn d'u bòrdo d'a poppa e avéiva dætu 'n còrpu decìzu e precìzu ch'u ne avéiva liberòu de mainêa dûa, da quella funesta anscietæ ch'a ne avéiva frustòu u cheu e a mente pe mâi tante ùe …

U scaffu d'a ex-näe britànnica "London Valour" u l'êa passòu a piccu a-e 02.58 d'u 13 ötobre 1971, int'en gràn scciummassu, spûandu miggiea e miggiea de ballette de polistirolo e salûandu u mondu con un rumô da no credde.

Dappeu 'n annu de stûddi e de progetti sensa resultati, u relittu u l'êa stætu remorcòu ou largu da due barcasse da mâ fundu sòtta u mæ comandu.

A "London Valour" no a l'êa arîvâ a-a Fossa d'ê Baleâri, ma a l'ê passâ a piccu pe-a seconda vòtta, sotta i còrpi de 'na boràsca a 90 miglia a sud de Zêna, insce'n fundu de 2640 metri, int'a latitudine 43°02’N e longitudine 08°06’E, a 'na quarantenn-a de miggia da Imperia e quæxi çinquanta a Ponente d'u Câu Còrsu.

A reua d'u timun a l'êa stæta regallâ a l'Ûspiâ San Martin ch'u l'avéiva ascistîu i superstiti. La campann-a a l'é servâ int'a Gêxa Anglicann-a de Zêna. A bandêa a l'êa stæta consegnâ a-a 'Capitaneria' d'u Pòrtu.

A l'êa stæta 'na tragedia da no credde, a poche brasse da-a costa, sotta i éuggi smaxî de 'na çitæ mainâ.

Inte quellu giurnu quarchedun u l'avéiva scrîtu: a "London Valour" a l'é anæta a fundu pe de lungu, e a l'ha turna refuòu de sottométtise a-u vuéi de l’òmmu, çernénduse pe sò cuntu u fundu ch'u ghe faiâ da seportûa, 2640 metri sotta a superfiçie de quellu mâ che mâi tantu sarvægu u l'avéiva feîa.=

Carlo Gatti (tradotto da E. Granara - foto B. Malatesta/immagini della Chiesa Anglicana Holy Ghost di Genova)

GENOVA-LIBECCIO, Vento di Eroi e di Morte...

LONDON VALOUR

GENOVA-LIBECCIO, VENTO DI EROI E DI MORTE ...

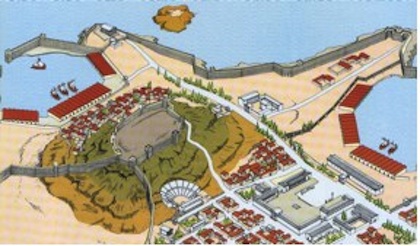

Foto n.1 Il traghetto “ Fantastic” in difficoltà sull’imboccatura del porto di Genova

Una mareggiata da libeccio, tra le più violente degli ultimi trenta anni, ha colpito la settimana scorsa le coste tirreniche e nel porto di Genova si è sfiorata la tragedia: un traghetto della “Grandi Navi Veloci” con 439 passeggeri e 75 membri d’equipaggio, ha rischiato di finire sulla diga foranea mentre, investito da raffiche di oltre 60 nodi, stava entrando in porto. Una manovra rocambolesca e fortunosa ha consentito di evitare la catastrofe, tuttavia 37 persone sono rimaste ferite o contuse. L’avventura a lieto fine del traghetto Fantastic, se così si può definire, ci ha riportato indietro con la memoria di quasi quaranta anni.

Era il 9 aprile 1970.

Sul porto di Genova si era abbattuto un fortunale da libeccio che aveva alzato onde eccezionalmente alte e violente. Il mercantile britannico London Valour era ancorato da un paio di giorni a circa 1300 metri a sud della diga foranea Duca di Galliera. Verso le 14.30 cominciò a scarrocciare sottovento verso l’argine portuale, l'ancora non mordeva più il fondale e in pochissimi minuti la poppa della nave si schiantò contro la scogliera frangiflutti a ridosso della diga.

Foto n.2 La London Valour in agonia sugli scogli della diga. La parte poppiera é già affondata.

Sul posto arrivarono i piloti portuali, rimorchiatori e motovedette della Capitaneria, dei Carabinieri, della Finanza e della Polizia, Alle 14.45 i Vigili del Fuoco misero in funzione un va e vieni, vale a dire una doppia cima di nylon tesa tra la diga e il ponte di comando, sulla quale scorreva una carrucola munita di cintura a braga per consentire il salvataggio di un naufrago per volta.

La nave si spaccò in due tronconi e i membri dell'equipaggio si trovarono divisi in due gruppi, tutti muniti di giubbotto salvagente. Dorothy, la moglie del comandante Edward Muir, fu sbalzata dall’imbragatura e precipitò tra gli scogli spazzati dalle onde, sotto gli occhi del marito, nonostante i tentativi di salvataggio di un Vigile del Fuoco che si tuffò invano più volte. I depositi di nafta cedettero e il combustibile, nero e denso come catrame, si sparse in mare e avviluppò i naufraghi caduti in acqua. Tra questi, il comandante del mercantile, che rifiutò l'aiuto di un soccorritore, si slacciò il giubbotto e si lasciò andare.

“Volteggiava sulla scena del disastro, sfidando la bufera, il leggendario elicottero dell'ardimentoso capitano Enrico, eroe dei Vigili del Fuoco, che poco tempo dopo non sarebbe rientrato da un'ennesima operazione di salvataggio”.

Nonostante la mobilitazione dei soccorsi in mare e a terra, le vittime furono venti e la nave andò perduta. Dopo un anno d’inutili studi e progetti andati in fumo, il relitto fu rimorchiato al largo da due rimorchiatori d’altomare al comando dello scrivente.

La London Valour non raggiunse la Fossa delle Baleari, ma affondò per la seconda volta, sotto i colpi di una violenta burrasca a 90 miglia a sud di Genova, su un fondale di 2640 metri.

Il ruota del timone fu donata all'Ospedale San Martino che aveva assistito i superstiti.

La campana è oggi conservata presso la Chiesa Anglicana di Genova.

La bandiera è stata consegnata alla Capitaneria di Porto.

Fu una tragedia inverosimile, a poche bracciate dalla costa, sotto gli occhi attoniti della città impotente.

UN MITO

Il Cap. RINALDO ENRICO

Foto n.3 Il capitano Rinaldo Enrico durante una simpatica cerimonia

7.1.1971 - “Personaggio dell’anno”

L’investitura di “personaggio dell’anno” il capitano Rinaldo Enrico l’ha ricevuta al Grand Hotel Bristol di Rapallo. A festeggiare il coraggioso e popolare Ufficiale elicotterista dei VVFF c’erano le più importanti Autorità della Regione. Il direttore del Secolo XIX, Piero Ottone ha poi spiegato perché i lettori hanno scelto R.Enrico tra tanti uomini noti come “Personaggio dell’Anno”. “Vi sono stati nella storia recente tanti uomini coraggiosi o temerari come Lindberg, Chichester, Hillary, ma a differenza di loro, Enrico opera non per battere primati, ma per salvare vite altrui”. Alla fine ha preso la parola il personaggio premiato: “E’ un’impresa ardua dover rispondere. E’ l’impresa più ardua di tutto per me e per i miei uomini qui presenti. Mi sento commosso, sono frastornato, mi sembra di volare sopra un banco di nubi, come in paradiso”.

8.5.1973

UN’ALTRA INDELEBILE TRAGEDIA

Precipita in mare l’elicottero del magg. Enrico tradito dalla nebbia.

Foto n.4 Questo é l’elicottero che il Maggiore Rinaldo Enrico aveva sognato per i suoi salvataggi e con il quale ha trovato la morte.

Il mare non ha ancora restituito i corpi del maggiore Rinaldo Enrico, del secondo pilota Ugo Vignolo, del motorista Elio Mignanego e del pilota civile Ugo Roda, i quattro occupanti dell’elicottero Agusta Bell (vedi foto) precipitato in mare a circa cinque miglia a sud di Arenzano, nel tardo pomeriggio di domenica mentre tutta la zona era avvolta da una fitta nebbia; un fenomeno che, se non può essere indicato come la causa principale della tragedia, certo n’è stato un componente. Tra le ultime parole trasmesse dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, vi sono infatti le segnalazioni sulla visibilità ridottissima che ostacolavano il rientro dei quattro uomini da un volo d’addestramento compiuto su Albenga. Nelle mani degli uomini, che dalle 19.20 di domenica hanno iniziato una battuta di ricerca senza precedenti, per ora ci sono soltanto vari rottami del velivolo.

Foto n.5 - Questa foto è stata scattata dal Marconista Gino Pernice quando l’autore, al comando del rimorchiatore d’altura “Torregrande”, scortava il peschereccio con i piani di coda recuperati dell’elicottero Agusta Bell del Maggiore Rinaldo Enrico.

Carlo GATTI

13.05.11

LONDON VALOUR - La nave che affondò due volte

“LONDON VALOUR”

LA NAVE CHE AFFONDO’ DUE VOLTE

Prima Parte

Risacca eccezionale, presagio di tempesta!

Nel gergo dei bordi il termine mare lungo fa drizzare le antenne! Si tratta di quel sintomo ancestrale che localizza, in una zona non troppo lontana, un vento tempestoso che avanza inesorabilmente e con il quale, presto, si dovranno fare i conti…

1969 - La T/n Michelangelo in uscita dal porto di Genova scortata dal M/r Torregrande. In primo piano cinque rimorchiatori di guardia sulla caletta dei Piloti.

Era ancora notte fonda quando Charly, arrivando dalla placida Riviera di Levante, percepì, camminando, una strana sensazione d’inquietudine: il Torregrande era attraccato in fondo al molo Ovest del Porto Petroli di Multedo, ma i colpi dei bottazzi contro i parabordi di legno della banchina si sentivano da lontano ed erano secchi, regolari e si sommavano a quelli più tenui degli altri mastini: Messico, Canada, Nuraghe e Casteldoria, che completavano la squadra di guardia quel 9 Aprile 1970. I fanali di via di tutti i rimorchiatori portuali, perfettamente allineati in banchina, erano accesi e i loro alberi disegnavano nervosi balletti aerei. I tozzi scafi, pur essendo legati, spiattellavano e roteavano all’esterno con un lasco uguale all’imbando dei cavi. Quando le cime e gli stroppi di catena venivano in forza, ringhiavano minacciosi in un coro squinternato e lamentoso. Il nostromo Zeppin, si sa, aveva fiuto e già da qualche ora aveva rinforzato gli ormeggi e quando vide Charly affrettarsi in fondo al molo, attese l’attimo giusto e balzò in banchina come un felino, gli si fece incontro mostrando una cima spezzata e disse nel suo strambo dialetto carlofortino: -“Cumandante questa a l’è a segunda…sa continua sta risacca duvemmu scappà cumme levri”- Trad. “Comandante, questa è la seconda cima che si spezza…se continua questa risacca dobbiamo lasciare l’ormeggio come lepri!” Nella notte, La Direzione del Porto Petroli aveva allertato i servizi portuali e le maestranze di guardia, quindi, verso le tre, ordinò ai Comandanti delle petroliere d’interrompere la discarica, di staccare le manichette dai manifolds (mar.attacchi) di bordo e raddoppiare i cavi d’ormeggio. Charly salì sul Ponte di Comando, diede una ditata al barometro e lo mise a confronto con il barografo. Si trattava di un antico rituale imparato nelle traversate invernali del Nord Atlantico, quando la nave si trovava all’interno di una vastissima area ciclonica ed il Comandante cercava d’individuarne il centro per poterlo evitare. La depressione in avvicinamento sul golfo ligure era profonda e, per l’occasione, si faceva annunciare da un mare lungo molto atipico e da una sconcertante lettura barometrica: 749 m/m; valore piuttosto basso e che, fatto ancor più grave, tendeva a diminuire. L’equipaggio si radunò in Stazione Radio, mentre Gino inforcava le cuffie per ricevere i bollettini meteo di Roma radio in grafia, e quello di Grasse radio in fonia. La situazione era preoccupante. Le previsioni annunciavano una forte libecciata sul golfo di Genova. L’alba spazzò il buio con decise folate di tramontana che diedero soltanto una tenue speranza di contrasto a quel mare gonfio che, in modo così ineffabile e silenzioso montava la diga, si riversava sull’aeroporto e rimaneva lì, sospeso come un lenzuolo cupo, pietoso, immobile. La pista, così come la diga, non affioravano più. Tutto rimaneva coperto e poi ricoperto dal rimbalzo del mare che dalle calate del porto ritornava verso il largo. Tutto si svolgeva in assenza di vento, in modo meccanico, silenzioso e pur tuttavia dava un senso di soffocamento, provocato da una forza incontenibile che attanagliava e bloccava qualsiasi movimento teso a liberarsi da quella morsa anomala e spettacolare. Verso le dieci il cielo di ponente era pulito, mentre a levante montavano nuvole strane che, oscurando il sole, proiettavano in mare ampi coni di luce giallastra. Il vento improvvisamente prese forza e definì la sua direzione: veniva da scirocco. “Lo scirocco non ha mai fatto danni qui a Genova. Se rimanesse così… Disse con poca convinzione Bobby, il 1° ufficiale. -“Si, è vero, lo scirocco entra in porto, ma dalla porta di servizio, crea correnti strane, rovina le manovre, ma poi se n’esce dalla finestra senza sfondare”- sostenne Gian, il direttore di macchina. “A volte i bollettini sbagliano tutto. Lo ammetto! ma oggi la depressione è troppo forte e avanza rapidamente” - Ribatté Gino con scarso ottimismo - Zeppin, stranamente silenzioso, se ne stava appoggiato al vetro centrale, teneva le gambe e i gomiti divaricati, in quella tipica postura che i naviganti assumono quando il mare è burrascoso. Zeppin, aveva lo sguardo fisso verso sud, alla ricerca di quel bandolo che gli sfuggiva; intuiva il pericolo, lo inseguiva e forse lo sfidava con il magnetismo dei suoi occhi neri che tante tempeste avevano visto. Poi, un sobbalzo dello scafo lo scrollò da quell’idea fissa, e lo fece venire improvvisamente allo scoperto: “Stu sciocu u nu me incanta pe un bellu belin! U ventu u ghe ripreuva, fascendu u giu du follo, poi u pigia a rincursa, pe vegnine in tu cu… Trad. : “Questo scirocco non m’incanta per niente! Il vento poi ci riprova facendo il giro del Fullo, (noto circuito stradale genovese) poi prende la rincorsa, cioè si rinforza per venirci nel c…” Zeppin, a suo modo, aveva disegnato perfettamente il quadro meteorologico. Verso le 11.00, infatti, il vento girò nuovamente a libeccio, rinforzando d’intensità. Fu a quel punto che dalla prima petroliera in porto giunse la chiamata d’assistenza. Alcuni cavi si erano spezzati, ed urgeva la spinta di un robusto rimorchiatore per tenere affiancata la nave al pontile per ricomporre l’ormeggio. Nel giro di mezz’ora, i cinque rimorchiatori di guardia si posizionarono a spingere le pance semi-scariche di quegli enormi cetacei che pendolavano lungo la banchina, ed erano a stento trattenuti dai doppi springs. (mar. cavi a batticulo) Al Torregrande, che era il più potente rimorchiatore in servizio nel porto di Genova quel giorno, giunse l’ordine di andare a mettere la prua, provvista di un enorme paglietto (parabordo) al centro della Esso Liguria. Si trattava della prima gasiera italiana di grandi dimensioni, che era in allestimento lungo la banchina nord-sud della Fincantieri di Sestri Ponente. La nave era vuota e quindi completamente esposta al vento, non solo, ma la sua larghezza sommata alla lunghezza del Torregrande lasciava a quest’ultimo soltanto un metro di spazio dall’altro molo. Quest’ultimo particolare ebbe la sua importanza ogni qual volta la gasiera, sotto la spinta della risacca, rimbalzava di qualche metro ed il Torregrande, spingendo con i suoi 2500 cavalli, doveva accostare di almeno 20° per non danneggiare la poppa contro la già citata banchina contigua e parallela. E’ inutile dire che questa strana manovra avveniva ad ogni flusso e riflusso del moto ondoso. La situazione peggiorò quando, verso mezzogiorno, il vento aumentò ancora ed un paio di maone, (vecchie imbarcazioni portuali di legno) adibite alla pitturazione esterna delle carene e provviste di alti e luridi ponteggi, ruppero a loro volta gli ormeggi e scarrocciarono addosso al Torregrande che rimase imbottigliato in quel cul de sac fino a tarda sera, quando finalmente si liberò il Nuraghe e venne a sbrogliare quel fatale groviglio di tubi, legni e cavi. Già, forse quell’impensabile ingorgo portuale fu davvero fatale, perché impedì al Torregrande d’intervenire nel salvataggio dei naufraghi della London Valour.

La London Valour in uscita da un porto nordico.

La tragedia della London Valour

Quanto riportato finora è la fedele ricostruzione della grave ed anomala situazione meteorologica, che era già in atto nella nottata di quel fatidico 9 Aprile, a ponente della Lanterna. Come si è visto, in mattinata si verificò un ulteriore peggioramento del tempo e la gente del porto, e non solo quella, come vedremo, ne seguì l’evoluzione con grande trepidazione e partecipazione.

1° Testimonianza

Com’era la situazione a levante della Lanterna? Per rispondere a questa domanda lasciamo la parola ad un testimone d’eccezione: Il signor Pietro Pacino, ex marittimo e funzionario del Registro Navale di Genova, all’epoca del disastro della London Valour fu il primo genovese a rendere testimonianza davanti alla Commissione d’Inchiesta del Tribunale Marittimo di Londra nel 1972. Tra le tante deposizioni rese alle svariate Autorità italiane e straniere, incaricate di svolgere le indagini sull’accaduto, abbiamo scelto quella del signor Pacino perché ci è sembrata, senza il minimo dubbio, la più attendibile poiché precisa, competente e quindi la più aderente alla realtà pur nella sua inevitabile drammaticità. Alle sue tempestive segnalazioni si deve, tra l’altro, la rapida messa in moto del coordinamento dei soccorsi.

Mr. Phillips (Giudice della Commissione, N.d.A): Si ricorda il giorno in cui la London Valour scarrocciò contro la diga? - Pacino: Si. Mi ricordo era il 9 Aprile. - Vide lei stesso l’evento? -Si. Lo vidi io stesso. - Dove si trovava alle 13.00 del 9 aprile - Stavo arrivando a casa. - Vedeva il mare dal suo appartamento? - Si. - Vedeva anche la diga Duca di Galliera? - Si. Sig. Pacino ora leggerò il suo rapporto dall’inizio. “Evento London Valour, 9 Aprile 1970. Ricostruzione dell’osservazione fatta da Piazza Rossetti (Foce), dalle 13.00 alle 15.30. La ricostruzione è il risultato di una consultazione fatta tra tutti i componenti la mia famiglia. Aggiungo che gli orari sono stati scrupolosamente ricostruiti, ma che ovviamente debbono essere considerati approssimati. Alle 13.00 arrivo a casa e noto lo stato del mare. Maltempo da sud e vento forte. Molte navi sono all’ancora, fuori della diga esterna. La prima di queste è una bulk-carrier, (London Valour, N.d.A) molto carica con la prora al vento. Ho la sensazione che sia troppo vicina e che addirittura possa ostacolare l’entrata in porto alle altre navi…………… Alle 13.30 mi accorgo che il tempo tende a peggiorare. Il vento sta aumentando e tende a girare da SSW a SW. Valuto la forza del mare 5/6. La nave precedentemente segnalata sembra aver messo la prora a SW; è in questa posizione che la sua poppa si trova a circa mezzo miglio dal fanale rosso della diga; ha l’ancora di sinistra in mare. Una seconda nave, in rada, ha salpato l’ancora e si allontana.”

Mr. Phillips: Ciò avvenne prima o dopo l’impatto della London Valour sulla diga?

Pacino: Questa nave lasciò l’ancoraggio alle 13.00. Alle 13.45 guardo il barometro: segna 748 mm. E tende a scendere. Devo specificare che il mio barometro non è professionale, ma domestico. Il vento sta ancora aumentando d’intensità, anche il mare è peggiorato; ora il mare lungo e alto arriva sulla spiaggia (ridossata dalla diga, N.d.A.). Stimo che la sua forza sia intorno a 6/7. La nave è sempre ferma nella stessa posizione, ma sembra leggermente più vicina alla costa; sul momento ho l’impressione che abbia allascato un po’ di catena, ma con i binocoli mi rendo conto che a prora non c’è nessuno. Alle 13.55-14.00, mare forza 7, in aumento, con onde alte e bianche che si rompono sulla diga della Foce. Osservo la nave e ne leggo il nome sulla poppa: London Valour, perché la nave ha girato a ponente a causa della forte corrente che in queste circostanze, sotto costa, spinge in quella direzione.

Mr. Phillips: Lei conosce le correnti di quella zona?

Pacino: Si, quando navigavo, con il libeccio forte, mi sono trovato in grande difficoltà nell’imboccare l’entrata del porto. Facevamo sbandate notevoli…….( il libeccio soffia di traverso all’imboccatura, N.d.A.) La sua distanza in diminuzione dalla diga, mi fa pensare che la nave abbia dragato l’ancora e che tuttavia mi sorprende che non sia stata usata anche l’ancora di dritta, che è tuttora al suo posto in cubia. La distanza della nave dalla diga sembra ora essere 300/350 metri. Valuto che questa posizione sia molto pericolosa. Guardo con il binocolo: nessuno è in coperta, né a prora, né sul ponte e neanche a poppa. La nave sembra abbandonata. Il barometro è ancora sceso ulteriormente 745. Il vento è ancora più forte. Alle 14.00/14.10 abbiamo la netta sensazione che a bordo non si stiano rendendo conto del pericolo in cui si trovano. Prendo il telefono e chiamo la Torre dei Rimorchiatori (ubicata al Molo Giano, vicina all’imboccatura, N.d.A.) al numero 282766 ed informo della situazione il capo servizio. Chiamo il 683068, Ponte Parodi (Sede dei Rimorchiatori, N.d.A.) e ripeto la precedente comunicazione di pericolo. Chiamo il 67451 e contatto l’ufficiale di guardia della Capitaneria, sig. Telmon. Chiamo nuovamente il 67451 e chiedo del secondo ufficiale di guardia; purtroppo non ottengo risposta. Allora chiamo il generale Carfì e gli spiego brevemente la situazione, che penso sia molto urgente. Alle 14.10 l’ancora di dritta è sempre in cubia. A bordo non si vede nessuno. La nave si trova a circa 250 metri dalla diga e quasi parallela ad essa. Il vento è molto forte…e ci meravigliamo, con grande ansia, che non mettano in moto la macchina ..! Alle 14.15/14.20 finalmente si vede qualcuno a bordo, sia a poppa che sul ponte di comando. Sembra che siano stati avvertiti da qualcuno dell’imminente pericolo. Alle 1420/14.25 la nave, spinta dal vento, si sta avvicinando ancora di più alla diga. Alle 14.25 udiamo un debole e prolungato fischio accompagnato da alcune nuvolette di vapore. Immagino che la pressione della caldaia non era giunta al punto giusto.” Mr. Phillips: Perché immagina questo? Pacino: Perché il fischio si sarebbe sentito più forte. “Subito dopo, per almeno dieci secondi, vediamo una densa nuvola di fumo nero levarsi dalla ciminiera; poi più nulla. Noi non vediamo più muoversi la nave. Capisco che si tratta di una turbina, e che il motore non sufficientemente riscaldato, non è pronto. Tutto ciò è veramente strano per una nave all’ancora e con quel mare…La nave sembra ora trovarsi a 50 metri dalla diga e sembra scarrocciare verso est, nella nostra direzione. La tragedia appare inevitabile, se non è gia avvenuta! Anzi, alcune particolari rollate ci fanno pensare che la nave sia ormai incagliata. Si vedono ora alcune persone muoversi in diverse parti al centro ed a poppa, ma veramente poche. Il mare, sotto la spinta del vento è aumentato a forza 7/8; la Foce e il piazzale della Fiera sono spazzate dalle onde. Sulla diga cadono onde violentissime. Il barometro sembra fermo su 744 mm. Mare lungo da SW. Alle 14.25/14.30 ….riconosco il rimorchiatore India e mi chiedo come possa affrontare un mare forza 8 con i suoi rotori Voith-Schneiders sotto lo scafo. (Che fuoriescono dall’acqua, N.d.A.) Alle 14.35 l’India ha accostato a sinistra e torna indietro. Poco dopo un rimorchiatore più grande esce dal porto, è il Forte, credo, sembra che ce la faccia e lentamente guadagna posizioni in una lotta coraggiosa contro i marosi. Poco dopo ci prova un altro rimorchiatore l’Iberia, poi ci riprova l’India. Alle 14.40 nel frattempo notiamo una piccola imbarcazione portuale che si è messa a ridosso della diga in corrispondenza della nave. L’imbarcazione riesce a sbarcare numerose persone, che si possono vedere molto bene, sulla diga spazzata dai colpi di mare….Ci chiediamo come questi uomini possano fare qualcosa in quelle condizioni.

9.4.1970, la London Valour flaggellata dai marosi

Alle 14.40/14.45 osserviamo l’arrivo di numerose imbarcazioni che si fermano all’interno della diga; la ben nota imbarcazione dei Piloti, la Teti sta operando in mare aperto, all’altezza della poppa della nave…mentre cinque imbarcazioni hanno lasciato il porto per portare aiuto alla nave. Ma come? Cosa possono fare? Tutte rimangono con la prora al vento ed al mare in un raggio di 200/300 metri. Vediamo chiaramente che esse non possono avvicinarsi e non possono fronteggiare gli elementi a causa della loro scarsa potenza di macchina. Ci appare chiaro che la gente a bordo di queste imbarcazioni stanno facendo il possibile, quanto meno per salvare tutti coloro che si tufferanno in mare.

In queste due immagine non troppo chiare, il leggendario Cap. Rinaldo Enrico volteggia con la sua ciambella sulla London Valour nel tentativo di salvare i superstiti del naufragio.

Alle 14.50 l’elicottero dei pompieri arriva sul posto e rimane in hovering sulla nave. Ma due cose appaiono subito chiare:

(1) che la nave ha troppi ostacoli alti: alberi, colonne, bighi, radar e segnali sugli alberi, ecc.. per permettere all’elicottero di avvicinarsi e prendere gli uomini;

(2) il vento molto forte rende troppo pericolose le manovre di avvicinamento sopra la nave con ciambelle e scale di corda che possono agganciarsi facilmente a qualche struttura della nave.

Nello stesso momento in cui appare l’elicottero, molti altri veicoli di soccorso e ambulanze arrivano rapidamente in Piazzale Kennedy….. Alle 15.00 il tempo è ancora in peggioramento. Il barometro segna 742. Vento fortissimo. Mare forza 8. Onde lunghe arrivano come frustate dal mare aperto. La nave appare ormai ferma, stabile e affondata con la poppa ricoperta dal mare; la prora è ancora visibile, così come parte del cassero e del ponte di comando. Si possono vedere gli uomini dell’equipaggio sparsi qua e là. I soccorritori sulla testata della diga si affannano… Alle 15.00/15.30 assistiamo con grande ansia agli svariati tentativi di raccogliere i naufraghi che hanno avuto il coraggio di gettarsi in mare e ci rendiamo conto di quanto sia estremamente difficile rimanere in mare in quelle condizioni, così come non possiamo che ammirare lo spirito di abnegazione che spinge i soccorritori genovesi che, lottando contro la furia del mare e del vento, rischiano la loro vita per salvare quella di altri marittimi in un momento di supremo bisogno………………”

2° Testimonianza

Relazione del pilota del porto Giovanni Santagata