IL 15 MARZO 2023 - LA BARCA DI PIETRO A ROMA -

IL 15 MARZO 2023 - LA BARCA DI PIETRO A ROMA

LA REPLICA RECA CON SE'

ECHI EVANGELICI DAL MARE DI GALILEA

«È davvero emozionante pensare che Pietro e Andrea gettavano le reti da una barca come questa quando furono chiamati da Gesù per diventare pescatori di uomini, che su una barca come questa, il figlio di Dio, rivelò la sua signoria sul mare anche nel mezzo della tempesta». (P.Giordani)

Il 15 marzo 2023 - Papa Francesco ha benedetto la simbolica costruzione, ricevuta in dono dalla famiglia Aponte, armatori di Nlg – Navigazione Libera del Golfo, con la collaborazione e il supporto dell’Istituto Diplomatico Internazionale di Roma.

Nella foto, da sinistra a destra, rivolti verso Papa Francesco, i coniugi Aprea, il direttore di NLG Maurizio Aponte e il presidente dell’Istituto diplomatico internazionale, Paolo Giordani.

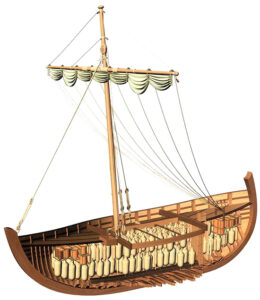

Il Papa ha disposto che nei MUSEI VATICANI venga collocata la copia di una imbarcazione di duemila anni fa

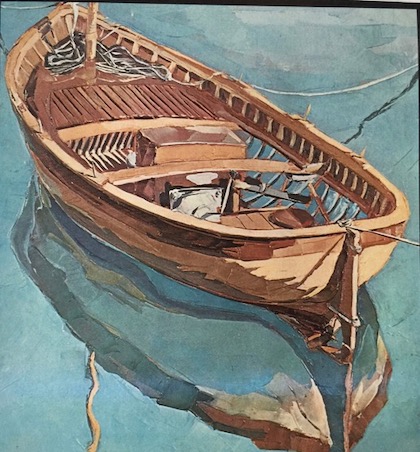

La riproduzione perfetta della barca da pesca

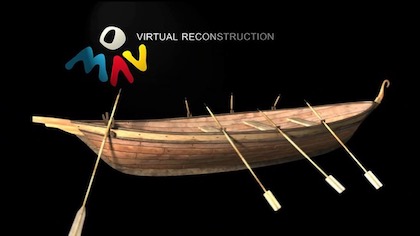

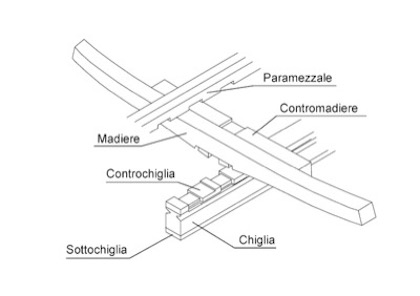

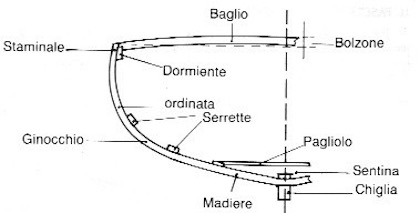

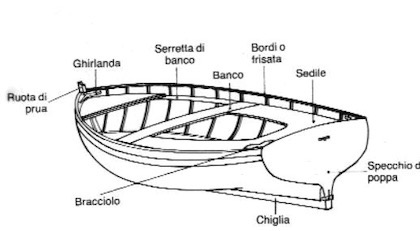

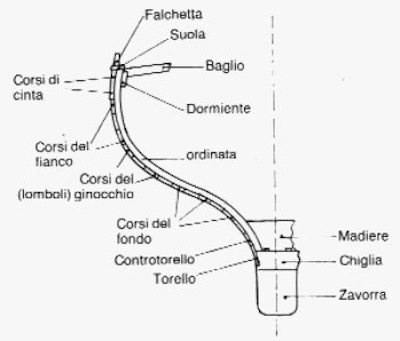

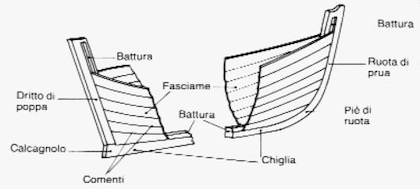

L’opera è stata realizzata dagli APREA, storica famiglia di maestri d’ascia della penisola sorrentina, dopo approfonditi studi archeologici con la partecipazione di esperti della marineria antica. In particolare, gli artigiani hanno utilizzato la tecnica dei “legni a incastro” (fissati con pioli e chiodi). Una tecnica importata dall’area mediterranea, operante già dal secondo millennio a.C.

Benedicendo l’imbarcazione prima dell’udienza generale, il Santo Padre ha sottolineato come quella ricevuta sia ‘la barca di tutti’, una frase che attesta la coerenza di un uomo che fin dalla sua elezione ha dimostrato una particolare attenzione al debole e al povero, al migrante e al rifugiato.

YouTube

https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/eventi-e-novita/iniziative/Eventi/2023/barca-di-pietro-approda-nei-musei-vaticani/video-barca-pietro.html

L’imbarcazione è la fedele “replica” - Made in Italy - dell’antico e originale peschereccio di Pietro venuto alla luce nel 1986 dalla melma del lago di Tiberiade in occasione di un improvviso abbassamento delle acque, e custodito nel museo Yigal Allon di Ginosar, luogo indicato dai Vangeli quale sede principale delle predicazioni di Gesù in Galilea di cui ci occuperemo tra breve.

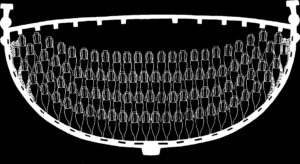

L’imbarcazione è stata sistemata alla base della rampa elicoidale dei musei Vaticani

(come mostra la foto sopra)

La Barca di Pietro accoglie, con la sua forte carica spirituale, pellegrini e turisti di tutto il mondo nella “Casa di tutti”, secondo un’espressione cara a Papa Francesco, Timoniere della Chiesa e instancabile promotore di incontro e dialogo tra popoli e culture diverse.

La Barca di Pietro simboleggia quindi la Chiesa che è guidata dai suoi successori. Gesù invita i discepoli esitanti e dubbiosi a salpare, confidando in Dio. Allo stesso modo, la Chiesa deve misurarsi con le tempeste e le difficoltà del mondo per diffondere l’annuncio del Vangelo della Grazia.

La Barca di Pietro non è più soltanto una metafora

Il dono che la famiglia Aponte, gli armatori di NLG-Navigazione Libera del Golfo ha voluto fare, con la collaborazione dell’Istituto Diplomatico Internazionale di Roma, al Santo Padre, “instancabile promotore di incontro e dialogo tra popoli e culture diverse”, come ha spiegato Paolo Giordani, presidente dell’IDI, la cui “particolare attenzione al debole e al povero, al migrante e al rifugiato” corrisponde pienamente all’”antica legge del mare”. Non per caso il Papa, accettando il dono, l’ha definita “la barca di tutti”.

I Dettagli marinareschi spiegati da APONTE:

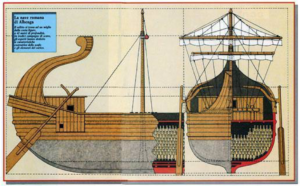

L’imbarcazione è una replica perfetta di quella conservata nel museo israeliano come doveva essere ai tempi di Gesù:

scafo: di 8,8 metri x 2,5,

albero: di 8 metri con pennone di 6,

due piccole coperte: a proravia e a poppa

velatura: vela quadra e cavi in fibra di canapa

governo: due timoni

equipaggio, in grado di trasportare fino a quindici persone.

materiale di costruzione: cedro e quercia

tecnica usata: “legni a incastro” (fissati con pioli e chiodi).

Una tecnica importata dall’area mediterranea, in vigore dal secondo millennio a.C. fino all’epoca bizantina esclusa, applicata non su un materiale ligneo unico, ma su materiali misti: cedro, quercia.

Nave EUROPA – graffito

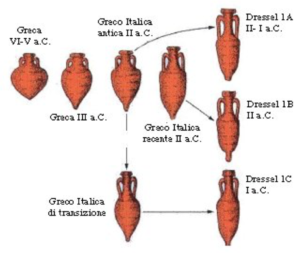

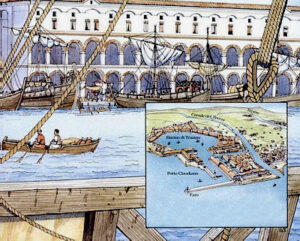

Per le parti andate perdute, gli artigiani sorrentini si sono ispirati ai mosaici del piazzale delle Corporazioni di Ostia, al graffito della nave “Europa” di Pompei, al bassorilievo con veduta del Portus Augusti (collezione Torlonia).

“Desideriamo ringraziare - ha sottolineato Maurizio Aponte, direttore di NLG - Un grazie di cuore va al Governatorato dello Stato Città del Vaticano, che ha mostrato interesse per il progetto e ci ha consentito di realizzarlo, e all’Istituto Diplomatico Internazionale, che ha collaborato nella fase di ideazione e presentazione. Tutti ci auguriamo che il modello della Barca di Pietro possa regalarci nuove emozioni” – ha concluso il direttore di NLG.

“Con questo omaggio al Sommo Pontefice dopo dieci anni di ministero – ha dichiarato P.Giordani – abbiamo voluto dare corpo ad un’immagine di straordinario valore simbolico: nessuna nave, nella storia, ha navigato quanto l’umile barca di Pietro il pescatore, dal lago di Tiberiade fino a Roma e da Roma fino ad ogni angolo del mondo, per pescare uomini. La Barca di Pietro che consegniamo oggi non è solo un oggetto di straordinario pregio, ma un messaggio che speriamo tocchi i cuori ed esorti tutti a rifiutare la cultura dell’indifferenza e dell’esclusione. È davvero emozionante pensare che Pietro e Andrea gettavano le reti da una barca come questa quando furono chiamati da Gesù per diventare pescatori di uomini, che su una barca come questa, il figlio di Dio, rivelò la sua signoria sul mare anche nel mezzo della tempesta”.

In particolare, viene ricordato l’episodio della tempesta sul lago narrato da Marco (4,38). “Mentre i discepoli erano nel panico perché imbarcavano sempre più acqua, Gesù – dice l’evangelista – se ne stava a poppa e, adagiato sul cuscino, dormiva. Lo svegliarono a furia di grida d’aiuto e lui, destatosi, comandò al mare»: «Taci! Calmati!» (Marco 4,39) «e le acque si placarono» (Luca 8,22-25).

“Sempre il Lago di Tiberiade - rammenta Giordani - fu testimone di un'apparizione pasquale di Gesù risuscitato. Dalla riva suggerì ai discepoli, estenuati per la notte passata senza pescar nulla, di calare la rete dalla parte destra della barca. In questa maniera pescarono una gran quantità di pesci e compresero che lo sconosciuto era il “Messia”. Pietro poi si tuffò per raggiungerlo e Gesù gli disse: «adesso pasci le mie pecorelle». “Questo dialogo è considerato come il momento in cui Gesù affida a Pietro la Chiesa (Giovanni 21,1-19) - commenta il presidente dell’IDI - È da questo testo che fu attinta l’immagine della chiesa come “Barca di Pietro”.

L’apostolo infatti sottolineava che: «se al timone della Chiesa c’è Cristo, il vescovo è da considerarsi il secondo timoniere».

Aggiunge Giordani: “Durante la pandemia da Covid-19, rivolgendosi al mondo costretto ad affrontare con dolore e sacrifici un momento storico così drammatico, il Papa, timoniere della Chiesa, ci aveva fatto sentire costantemente la sua vicinanza attraverso la preghiera, dandoci la certezza che ‘Dio non ci lascia in balia della tempesta’. Ebbene, con questo omaggio al Sommo Pontefice, dopo dieci anni di ministero, abbiamo voluto dare corpo a un’immagine di straordinario valore simbolico: nessuna nave, nella storia, ha navigato quanto l’umile barca di Pietro il pescatore, dal lago di Tiberiade fino a Roma e da Roma fino ad ogni angolo del mondo, per pescare uomini. La ‘Barca di Pietro’ che consegniamo non è solo un oggetto di straordinario pregio, ma un messaggio che speriamo tocchi i cuori ed esorti tutti a rifiutare la cultura dell’indifferenza e dell’esclusione”.

Il Papa ha risposto con un sorriso: “La barca di tutti…” e sarà meta di pellegrinaggio, di “nuovi pesci da portare sulla riva del Signore”.

Lago Tiberiade - Mar di Galilea

Il RELITTO originale dell’imbarcazione di Pietro fu ritrovato nel 1986 sul fondo del lago di Tiberiade

Chi scrive, nel 2000 andò con la famiglia in Israele.

Il nostro pellegrinaggio iniziò dal Lago di Tiberiade, dove tutto cominciò…

Giuseppe Flavio (Guerra giudaica, III,7) lo descrisse così:

«Il lago di Gennesar prende il nome dal vicino territorio. Misura 40 stadi in larghezza e 140 in lunghezza. Le sue acque sono dolci ma non buone da bere. Esse sono più leggere della pesante acqua di palude, e limpide perché le sue rive sono formate da ghiaia e sabbia; ha inoltre una temperatura mite: è meno fredda di quella di un fiume o di una sorgente, ma comunque più fresca di quanto si immagini, vista l'estensione del lago. Al centro di esso scorre il Giordano, che sembra nascere dal Panion, mentre in realtà giunge al Panion attraverso un percorso sotterraneo, e nasce invece dal bacino di nome Fiale, che si trova a 120 stadi da Cesarea, sulla destra, non molto distante dalla strada che porta alla Traconitide. [...] Non si sapeva che nascesse dal Giordano fino a quando non fu dimostrato da Filippo, tetrarca della Traconitide. Egli, gettando nella Fiale della paglia, la ritrovò trasportata al Panion, dove nell'Antichità si credeva nascesse il Giordano.

Tra i tanti YouTube che ho visionato, questo che vi propongo in visione è il migliore per chiarezza, bellezza e informazioni culturali geografiche-storiche ed Evangeliche.

Il mare di Galilea chiamato il lago di Gesù

di

Adrea Candore

https://www.youtube.com/watch?v=tUyoB-wObME

Le cartine orientative

Lago di Tiberiade

Il kibbutz di Ginnosar sul lago di Tiberiade e la scoperta della “barca di Gesù”

del prof.Giancarlo Biguzzi

https://www.gliscritti.it/approf/2007/papers/barca_gesu.htm

Il relitto originale, ben conservato grazie al fango del fondale che ricopriva le strutture lignee dello scafo, è stato datato alla seconda metà del I sec. A.C. dall’esame del Carbonio 14. Si tratta quindi di un battello a vela lungo 8,8 metri x 2,5 metri con un albero di 8 metri, risalente con ogni probabilità proprio all’epoca della predicazione di Gesù. L’imbarcazione, particolarmente adatta per la pesca costiera, poteva ospitare quattro rematori e circa una dozzina di persone. È plausibile quindi che il relitto del Lago di Tiberiade appartenga alla medesima tipologia della barca di cui raccontano gli evangelisti Luca (5,1-11) e Marco (4,35-41).

Il prezioso reperto è in mostra al centro Ygal Allon nel museo di Ginosar in Galilea (Israele), un museo che permette ai turisti di osservare da vicino questa semplice imbarcazione datata 40 avanti Cristo grazie a un test a radiocarbonio effettuato alla fine degli anni ottanta quando fu rinvenuta coperta da fango e melma nel lago di Tiberiade.

Gli archeologi riferirono subito che si trattava della tipica imbarcazione che usavano i pescatori ai tempi di San Pietro. Naturalmente non vi erano evidenze di sorta che si trattasse dell'imbarcazione dei Vangeli anche se l'umile costruzione lignea non ne diminuiva il valore archeologico.

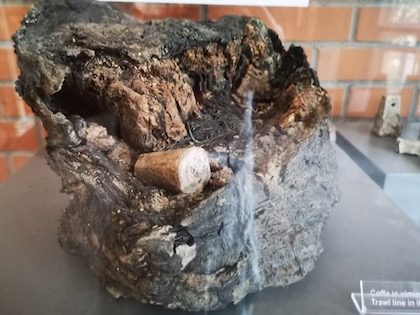

CURIOSITA’ TECNICHE DELL’IMBARCAZIONE ORIGINALE

Dal sito: ![]() BibleWalks 500+ sites

BibleWalks 500+ sites

L’imbarcazione è stata datata, con il carbonio 14, intorno al 40 a.C. (più o meno 80 anni), o dal 50 a.C. al 50 d.C. sulla base delle ceramiche (tra cui una pentola ed una lampada) e dei chiodi ritrovati all’interno della barca. Questo fa ipotizzare che l’imbarcazione possa quindi risalire al tempo di Gesù Cristo. In effetti, si adatta alle molte descrizioni di barche delle Sacre Scritture, come quella nel Vangelo di Luca. Lunga 27 piedi e larga 7,5 piedi, la barca era costruita con dieci diversi tipi di legno e doveva consentire la pesca vicino alla riva. La tecnica costruttiva della barca risultò conforme altre barche costruite in quella parte del Mediterraneo tra il 100 a.C. e il 200 d.C. L’imbarcazione era stata costruita principalmente con assi di cedro, unite insieme da giunti e chiodi a mortasa e tenone fissati, adatta a navigare su bassi fondali grazie ad un fondo piatto, che le consentiva di avvicinarsi molto alla riva durante le operazioni di pesca. Gli archeologi hanno scoperto che la barca era stata costruita con dodici diversi tipi di legno, il che suggerisce diverse ipotesi: una carenza di legno o una costruzione in economia, fatta con legni di scarto, oppure che la stessa aveva subito riparazioni estese e ripetute. Delle 113 assi del fasciame della barca, 105 (92%) erano di cedro e uno di pino, entrambe conifere locali. Curioso il fatto che su 60 assi di quercia, 45 (75%) erano costituite da rami non lavorati. L’utilizzo del legno di conifere per le assi e di legno di latifoglie, di solito il rovere, per le intelaiature interne, era una pratica comune ed è seguito anche oggi nella costruzione di barche. Un interessante studio sulle tipologie di legno utilizzate può essere letto su questo sito.

La barca di pescatori era dotata di un albero, e quindi poteva alzare una vela, e aveva posto per quattro rematori sfalsati. Le sue dimensioni avrebbero permesso di trasportare 13 persone … Ovviamente, non c’è modo di sapere se questa particolare barca ebbe realmente un ruolo negli eventi raccontati nella Bibbia ma le sue strutture marinaresche trovano conferma in quanto raccontato nei libri sacri.

LA TEMPESTA SUL LAGO DI TIBERIADE (MARE DI GALILEA)

“Cristo nella tempesta sul mare di Galilea”

Rembrandt

Così si legge nel Vangelo di Matteo

« Essendo poi salito su una barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco scatenarsi nel mare una tempesta così violenta che la barca era ricoperta dalle onde; ed egli dormiva.Allora, accostatisi a lui, lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!». Ed egli disse loro: «Perché avete paura, uomini di poca fede?» Quindi levatosi, sgridò i venti e il mare e si fece una grande bonaccia.

|

Così si legge nel Vangelo di Marco

È interessante che, pur essendo un lago, l’evangelista Marco preferisca chiamarlo “mare”, a motivo della grandezza e della sua pericolosità, infatti spesso è battuto da venti che rendono difficile la navigazione.

La barca nella tempesta

Il Signore è a poppa, nella parte poppiera della barca, quella che affonda per prima; e dorme appoggiato ad un cuscino (Mc 4,38). La tempesta che incontra la barca non sveglia Gesù, sarà il cuore angosciato dei discepoli a far tremare la barca: “Maestro, non t’importa che siamo perduti?” (v. 38). Di questa mancanza di fede è preoccupato Gesù.

Immaginiamo lo scompiglio su quella barca! Ma quale è il vero rischio di perdersi? Gesù non risponde alla domanda dei discepoli, ma, placato il vento e le acque, sarà lui a sollevare la domanda vera: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?” (v. 40).

Il mare non è una forza autonoma, come non lo è il Male, seppur ha una sua inspiegabile libertà di agire, come ci istruisce il testo “sapienziale” di Giobbe nella prima lettura: “Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso?” (Gb 38,8). C’è un limite invalicabile posto dal Signore, che è creatore e redentore: “Fin qui giungerai e non oltre, e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde” (v. 11).

La fede messa alla “prova” dal mare

L’immagine del mare, da sempre, rappresenta nella Bibbia una prova di fede.

Il popolo d’Israele liberato da Mosè è costretto a fermarsi davanti al Mar Rosso, apparentemente invalicabile. L’esercito egiziano incalza alle spalle ed è ormai vicino: “Non c’erano sepolcri in Egitto che ci hai portati a morire nel deserto”? (Es 14,11). Con queste parole ricolme di angoscia, il popolo si rivolge a Mosè. E lui: “Non abbiate paura! Siate forti. Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli” (v. 13).

HO CHIESTO A DIO: PERCHE' MI HAI PORTATO SULLE ACQUE AGITATE?

MI HA RISPOSTO: PERCHE' I TUOI NEMICI (i demoni) NON SANNO NUOTARE ...

Papa: "siamo tutti sulla stessa barca"

Questo brano ci ricorda il momento straordinario di preghiera indetto da Papa Francesco il 27 marzo 2020, nel contesto della pandemia. Risuonano ancora le sue parole: “Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca… ci siamo tutti”.

Risulta essenziale la presenza del Signore. Con un rischio: che ognuno lo vorrebbe collocato secondo i propri schemi, alla guida, di vedetta, a rassicurare ognuno, ad evitare gli ostacoli… Ma il Signore è invece al suo posto e compie la sua opera. Lo aveva anticipato nelle parabole: il seme una volta gettato, non va perduto. “Dorma o vegli, di notte e di giorno, il seme germoglia e cresce” (Mc 4,27).

Su questa barca con Gesù, che è la Chiesa

Con queste parole l’orazionale descrive la “via santa”, una vita non gettata nel nulla, non abbandonata a sè stessa.

Sulla barca della vita permane la presenza silenziosa ma efficace del Signore: “Taci, calmati!” (Mc 4,39). Al momento opportuno il Signore interviene, calma le acque e il vento, come ordina al male di non nuocere più.

Su questa barca, che è la Chiesa, possiamo attraversare sicuri il mare della vita; e la nostra fede, seppur debole e ferita, può ristorarsi alla “fonte” dei sacramenti.

La nostra fede poggia sicura sulla fede di Pietro e della Chiesa di Cristo. Lo ricorda il sacerdote nella celebrazione eucaristica: “Signore, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa”.

PERCHE' GESU' SCEGLIE I PESCATORI

Lo spiega Sant’Agostino. Discorso 250

Dio preferisce i deboli e i poveri di questo mondo.

-

Il Signore Gesù ha scelto le cose deboli del mondo per confondere le forti 1, sicché, volendo adunare la sua Chiesa da ogni parte del mondo, non cominciò con degli imperatori o senatori ma con dei pescatori. Se infatti fossero stati scelti in principio personaggi altolocati, essi avrebbero attribuito la loro scelta a se stessi e non alla grazia di Dio. Questo modo di procedere di Dio, a noi occulto, questa disposizione del nostro Salvatore ce la espone l'Apostolo quando dice:Osservate, fratelli, chi tra voi sia stato chiamato. Sono parole dell'Apostolo. Osservate, fratelli, chi tra voi sia stato chiamato. Poiché non molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili; ma Dio ha scelto le cose deboli del mondo per confondere le forti, e le cose ignobili e spregevoli del mondo ha scelto Dio, e le cose che non hanno consistenza - come se la avessero - per annichilire le cose dotate di consistenza; affinché nessun uomo possa vantarsi dinanzi a lui 2. La stessa cosa aveva detto il profeta: Ogni valle sarà colmata, e ogni monte e ogni colle sarà abbassato, perché si ottenga una pianura senza dislivelli 3. Veramente, oggi partecipano della grazia del Signore senza distinzione nobili e plebei, dotti e ignoranti, poveri e ricchi. Quando si tratta di ricevere questa grazia non avanza diritti di precedenza la superbia rispetto all'umiltà di chi nulla sa e nulla possiede 4 e nulla può. Ma cosa disse loro? Venite dietro a me e io vi farò pescatori di uomini 5. Se non ci avessero preceduto quei pescatori, chi sarebbe venuto a pescarci? Al giorno d'oggi uno è gran predicatore se riesce a presentare bene quello che ha scritto il pescatore.

Mescolanza di buoni e cattivi nella Chiesa terrestre

-

Il Signore Gesù Cristo scelse dunque dei pescatori di pesci e ne fece dei pescatori di uomini. Col fatto stesso del pescare poi volle darci degli ammaestramenti nei riguardi della chiamata dei popoli. Notate come le pesche furono due e come occorra distinguerle e separarle. Una fu quando il Signore scelse gli Apostoli e da pescatori li rese suoi discepoli 6; l'altra è quella che abbiamo ascoltato ora quando si leggeva il santo Vangelo, quella cioè che avvenne dopo la resurrezione del Signore Gesù Cristo. L'una dunque prima della resurrezione, l'altra dopo la resurrezione. E dobbiamo sottolineare con molta attenzione la differenza fra le due pesche, poiché questa duplice pesca è una nave piena di istruzioni per noi.

Almeno 4 erano pescatori di mestiere:

Simon Pietro e Andrea suo fratello, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo…

Non sono menzionati tutti i loro mestieri. Pietro e Andrea erano pescatori, probabilmente anche altri. Matteo era in esattore di tasse, Paolo fabbricava tende per mantenersi quando predicava ma a Gerusalemme era stato educato dal dotto fariseo Gamiliele. Sapeva parlare greco ed ebraico. Nonostante Matteo avesse molta esperienza riguardo il denaro e i numeri, furono affidate a Giuda le finanze e per questo si presume che avesse una certa istruzione. Tutti comunque si mantenevano con il loro lavoro.

Invece gli apostoli non credevano per fede, ma perché avevano incontrato e mangiato insieme a Gesù per 40 giorni dopo la sua morte.

Gesù appare ai pescatori

https://www.jw.org/it/biblioteca-digitale/libri/impariamo-racconti-bibbia/13/gesu-appare-ai-pescatori/

PIETRO Apostolo, santo

TRECCANI

https://www.treccani.it/enciclopedia/santo-pietro-apostolo_(Enciclopedia-Italiana)/

https://www.culturacattolica.it/cultura/storia/storia-della-chiesa/il-primo-sbarco-dell-apostolo-pietro-in-italia

Tra gli scritti cosiddetti pseudo-clementini (preziosa fonte per gli studiosi dei primi secoli), composti poco dopo il 200 d.C., vi è un’opera denominata Viaggi di Pietro, che era stata adottata dai giudei ebioniti. Gli ebioniti credevano sia nell’ebraismo sia in Gesù come Messia (atteggiamento ancora oggi presente tra le migliaia di ebrei messianici d’Israele), e facevano riferimento ad un vangelo di Matteo rielaborato, ed anche all’opera Viaggi di Pietro. E’ da questo testo che fu attinta l’immagine della Chiesa come “Barca di Pietro”, perché l’apostolo ci teneva a sottolineare che, se al timone della Chiesa c’è Cristo, il vescovo è da considerarsi il “secondo timoniere”.

MARINAI E FEDE

https://www.marenostrumrapallo.it/cri/

Carlo GATTI

Rapallo, 26 Giugno 2024

YELLOW SUBMARINE - MARE NOSTRUM RAPALLO

YELLOW SUBMARINE

MARE NOSTRUM

RAPALLO

Navigando nelle Onde del Successo dei Beatles: La Leggenda di Yellow Submarine

Chiunque abbia mai sentito la melodia orecchiabile di "Yellow Submarine" dei Beatles non può negare il suo impatto indelebile nella storia della musica. È come se ogni nota trasportasse l'ascoltatore in un viaggio attraverso mari incantati, portando con sé un carico di gioia e nostalgia. Ma cosa rende questa canzone così speciale? Perché, nonostante gli anni passati dalla sua uscita, continua a far battere il cuore di milioni di persone in tutto il mondo?

Forse parte della magia risiede nel suo messaggio semplice ma potente. "We all live in a yellow submarine" - viviamo tutti in un sottomarino giallo. Le parole, così facili da canticchiare, celano un senso di unità e di comunità. È come se il complesso dei Beatles ci inviti a salire a bordo della loro bizzarra imbarcazione e a immergerci insieme in un'avventura senza tempo.

Ma è la musica o il testo che ha catturato l'immaginazione di così tanti? Forse entrambi. La melodia contagiosa, con il suo ritmo incalzante e le armonie perfettamente intonate, è sicuramente una parte fondamentale dell'attrattiva di "Yellow Submarine". Ma non possiamo ignorare il potere delle parole: il loro senso di giocosità e allegria, unito a una leggera vena di nostalgia, ha reso la canzone un inno generazionale.

Mentre ci immergiamo nelle note contagiose e nelle parole giocose di "Yellow Submarine", possiamo anche riflettere sulle connessioni sorprendenti che questa canzone ha con il mondo marittimo.

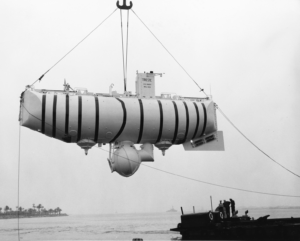

E se ci spostiamo dal mondo della musica a quello dell'esplorazione marina, possiamo trovare ancora più connessioni intriganti. Nel 1960, lo stesso anno in cui i Beatles iniziarono a dominare le classifiche musicali, il Batiscafo TRIESTE raggiunse profondità mai esplorate prima nella Fossa delle Marianne.

Batiscafo TRIESTE

Yellow Submarine - Museo Oceanografico di Monaco

(foto sopra e sotto)

NOTA TECNICA DELL’EX SOMMOZZATORE DEL CONSUBIN (Comando Subacquei Incursori) della Marina Militare Italiana JOHN GATTI

C'è un motivo specifico per cui molti sottomarini utilizzati per ricerche e scopi scientifici sono dipinti di giallo. Il principale motivo riguarda la visibilità sott'acqua. Il colore giallo è uno dei più visibili e riconoscibili sotto la superficie dell'acqua, specialmente a grandi profondità dove la luce naturale è limitata.

L'acqua assorbe le lunghezze d'onda della luce in modo diverso, facendo sì che alcuni colori diventino meno visibili con l'aumentare della profondità. Il blu e il verde sono meno assorbiti, quindi permangono più a lungo, mentre i rossi scompaiono quasi subito. Il giallo, essendo un colore brillante, ha una migliore visibilità rispetto ad altri colori a profondità moderate, il che rende i sottomarini più facili da individuare durante le immersioni e le operazioni di salvataggio.

Inoltre, questa scelta cromatica aiuta nella differenziazione visiva dei sottomarini destinati alla ricerca da quelli militari, che tendono ad avere colorazioni più scure o mimetiche per ragioni di stealth e sicurezza

E che dire del Batiscafo Yellow Submarine esposto nel Museo Oceanografico di Monaco? Una coincidenza? Forse. O forse un omaggio sottile ai Beatles e alla loro canzone iconica. In fondo, il mare è stato sempre una fonte di ispirazione per l'umanità, un luogo di mistero e meraviglia che abbiamo cercato di esplorare e comprendere.

Infine, c'è qualcosa di poeticamente adatto nel fatto che i Beatles abbiano le loro radici nella città portuale di Liverpool, nota per la sua lunga storia marinara. In un modo o nell'altro, sembra che il richiamo del mare abbia permeato l'anima della band, trovando espressione nelle loro canzoni più celebri.

In un'epoca in cui milioni di canzoni vengono scritte ogni anno, è sorprendente vedere come poche di esse riescano a resistere alla prova del tempo e a diventare veri e propri classici. Ma "Yellow Submarine" è una di quelle canzoni. Con il suo mix irresistibile di melodia orecchiabile, testo incisivo e connessioni marinaresche intriganti, continua a navigare sulle onde del successo, portando con sé un carico di gioia e speranza per le generazioni future.

Allora, salite a bordo e lasciatevi trasportare dalla magia del sottomarino giallo. È un viaggio che non dimenticherete mai.

Navigando sulle Onde del Successo dei Beatles: La Leggenda di Yellow Submarine e i Nuovi Orizzonti di Mare Nostrum

In un momento di transizione e di nuovi orizzonti per l'Associazione Marinara Mare Nostrum, è opportuno riflettere sulla forza e l'incanto di una delle canzoni più iconiche dei Beatles: "Yellow Submarine". Mentre Mare Nostrum si prepara ad accogliere un nuovo Presidente, possiamo guardare a questa canzone non solo come un classico della musica leggera, ma anche come un auspicio di fortuna e successo per la nuova leadership che prenderà il timone.

"Yellow Submarine" è più di una semplice canzone. È un invito a unirsi in un'avventura senza tempo, a esplorare mari sconosciuti e a mantenere viva la fiamma dell'immaginazione. Con il suo messaggio di unità e comunità, la canzone offre una guida preziosa per coloro che si preparano a guidare Mare Nostrum verso nuovi traguardi.

Ed è in questa cornice che l'elezione del nuovo Presidente di Mare Nostrum assume un significato ancora più profondo. Come il Capitano di un'epica nave, il nuovo leader guiderà l'associazione attraverso le acque agitate della sfida e dell'opportunità, portando con sé la speranza di nuove scoperte e di un futuro luminoso.

In un mondo in cui molte canzoni vengono dimenticate nel vortice del tempo, "Yellow Submarine" brilla come un faro di speranza e ispirazione. Che possa portare la stessa fortuna e il medesimo spirito di avventura alla nuova navigazione di Mare Nostrum e alla sua guida.

Quindi, mentre alziamo le vele e ci prepariamo ad affrontare le onde del cambiamento, continuiamo a cantare insieme l'inno del sottomarino giallo. È un viaggio che non dimenticheremo mai.

TRADUZIONE YELLOW SUBMARINE – THE BEATLES

Testo tradotto di Yellow submarine (Lennon, McCartney) dei The Beatles [Parlophone]

In the town where I was born

Lived a man who sailed to sea

And he told us of his life

In the land of submarines

Nella città dove sono nato

Viveva un uomo che andava per mare

E ci ha detto della sua vita

Nella terra dei sottomarini

So we sailed up to the sun

‘Til we found the sea of green

And we lived beneath the waves

In our yellow submarine

Quindi abbiamo navigato fino al sole

Finché non abbiamo trovato un mare verde

E abbiamo vissuto sotto le onde

Nel nostro sottomarino giallo

We all live in a yellow submarine

Yellow submarine, yellow submarine

We all live in a yellow submarine

Yellow submarine, yellow submarine

Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo

Sottomarino giallo, sottomarino giallo

Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo

Sottomarino giallo, sottomarino giallo

And our friends are all aboard

Many more of them live next door

And the band begins to play

E i nostri amici sono tutti a bordo

Molti di più vivono nella porta accanto

E la banda comincia a suonare

We all live in a yellow submarine

Yellow submarine, yellow submarine

We all live in a yellow submarine

Yellow submarine, yellow submarine

Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo

Sottomarino giallo, sottomarino giallo

Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo

Sottomarino giallo, sottomarino giallo

Full speed ahead, Mr. Boatswain, full speed ahead !

Full speed it is, Sergeant !

Cut the cable, drop the cable !

Aye-aye, sir, aye-aye !

Captain, Captain !

Avanti a tutta velocità, Signor Nostromo, a tutta velocità !

A tutta velocità, Sergente !

Taglia il cavo, lascia cadere il cavo !

Sì-sì, signore, sì-sì !

Capitano, capitano !

As we live a life of ease (a life of ease)

Everyone of us (everyone of us) has all we need

(has all we need)

Sky of blue (sky of blue) and sea of green (sea of green)

In our yellow (in our yellow) submarine (submarine, ah-ha)

E mentre vivevamo una vita di comodità (una vita di comodità)

Ognuno di noi (ognuno di noi) ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno

(ha tutto ciò di cui abbiamo bisogno)

Il cielo blu (il cielo blue) e il mare verde (il mare verde)

Nel nostro sottomarino (nel nostro sottomarino) giallo (giallo, ah-ha)

We all live in a yellow submarine

Yellow submarine, yellow submarine

We all live in a yellow submarine

Yellow submarine, yellow submarine

Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo

Sottomarino giallo, sottomarino giallo

Tutti noi viviamo in un sottomarino giallo

Sottomarino giallo, sottomarino giallo

Carlo GATTI

Rapallo, 20 Febbraio 2024

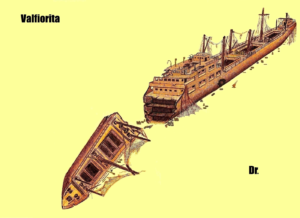

PRIROSCAFO GENOVA - UN RELITTO CHE FA ANCORA DISCUTERE

P.FO GENOVA

UN RELITTO CHE FA ANCORA DISCUTERE

Relitto Bellico N.12 - P.FO GENOVA

Area Marina Protetta

Portofino

La storia attraverso i relitti

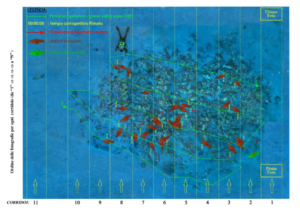

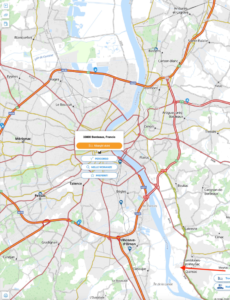

L'ubicazione dei relitti intorno all'Area Marina Protetta di Portofino

P.fo GENOVA N.12

La freccia rossa indica la posizione del relitto

Breve estratto dalla A.M.P.P

“Il Promontorio di Portofino, è stato testimone di numerosi avvenimenti storici. Esistono ben poche informazioni su quanto accaduto in epoche remote, molte di più su naufragi ed avvenimenti di epoche più recenti.

Nella cartina sottostante, che può essere compresa anche grazie alla legenda, si è provato a ricostruire la mappa dei relitti e dei residui bellici presenti, di presenza presunta e, in qualche caso rimossi, intorno al promontorio. Oltre a raccontarci quanto avvenne nelle acque dell'Area Marina Protetta di Portofino in epoche remote i relitti, soprattutto quelli più recenti, hanno dato origine ad importanti zone di aggregazione di animali marini. Le lamiere in ferro vengono corrose dall'acqua marina e colonizzate da numerose alghe e invertebrati (spugne, gorgonie e briozoi). Poco dopo divengono rifugio ottimale di pesci anche piuttosto grossi costituendo vere e proprie aree di ripopolamento del mare sfruttate spesso dai pescatori dilettanti”.

1 -- Caracca Santo Spirito 1579

2 – probabile affondamento nave da carico romana (II sec. A. C.)

3 – Schooner (brigantino-goletta) prima metà del 900

4 – Croesus (piroscafo britannico) 1855

5 – Washington (piroscafo britannico da carico) 1917

6 – Ischia (piroscafo italiano da carico) 1943

7 – sottomarino (probabilmente un U Boote tedesco) II° guerra mondiale

8 – Mohawk Deer (nave cisterna canadese) 1967

9 – probabile affondamento nave greca

10 – Motozattera (piccolo naviglio da sbarco) II° guerra mondiale

11 – aereo Handley page Halifax (bombardiere britannico) 1942

12 – Genova (piroscafo italiano da carico) 1917

13 – piccolo naviglio da sbarco tedesco (chiamato anche bettolina) – II° guerra mondiale

14 – probabile affondamento nave militare romana (I° secolo d. C.)

15 – sottomarino tedesco affondato 1945

16 - battaglia navale

17 – ruderi delle batterie antiaeree

18 - pallini gialli - mine rimosse

Questo articolo è dedicato al relitto del piroscafo GENOVA

ed al ricordo del caro AMICO Emilio CARTA

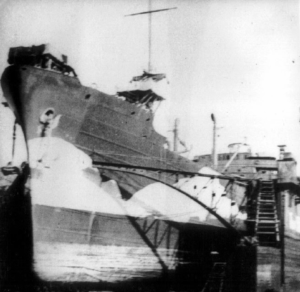

Comparando le strutture emergenti: (poppa, timone, bighi, gruette lancia, ciminiera) del P.fo Genova (sopra) con la foto del P.fo Palmaiola (sotto), vien fatto di pensare che i due piroscafi fossero gemelli. Entrambi erano di proprietà dell’ILVA - nello stesso periodo.

IL PIROSCAFO GENOVA POTEVA AVERE ANCHE QUESTO VOLTO …

Piroscafo PALMAIOLA (coll. Spazzapan)

Piroscafo da carico di 1879,94 tsl, 1079,47 tsn e 3000 tpl, lungo 78,30 metri, largo 13,31 e pescante 5,55, con velocità di dieci nodi. Di proprietà della Società Anonima "Ilva" Alti Forni e Acciaierie d’Italia, con sede a Genova, ed iscritto con matricola 1584 al Compartimento Marittimo di Genova; nominativo di chiamata IBJJ.

Aveva due stive, della capacità complessiva di 4200 metri cubi.

UN PO’ DI STORIA…

Prima guerra mondiale

27 Luglio 1917 - il piroscafo Genova, che trasportava materiale bellico, era partito da Spezia con destinazione Genova e, nonostante il “costoso – nonché - pericoloso carico”, navigava senza scorta militare.

L'imbarcazione, lunga oltre 100 metri, larga 15, 3.600 tonnellate di stazza, fu colpita a proravia nella murata di dritta da un siluro lanciato da un sottomarino tedesco appostato nel Golfo Tigullio. Il Comandante del Genova fece rotta verso Paraggi nella speranza di andarsi ad arenare su di una morbida spiaggia della baia più bella del mondo; solo in questo modo avrebbe potuto salvare il piroscafo, il prezioso carico e lo stesso equipaggio.

Purtroppo, il tentativo del Comandante di salvare il salvabile riuscì solo in parte. Raggiunta infatti la Baia di Paraggi, il piroscafo italiano fu circondato dalle piccole imbarcazioni dei villeggianti presenti che riuscirono coraggiosamente a mettere in salvo l’equipaggio. Mancò all’appello soltanto Massa Tomaso (Albo Caduti: Marinaio C.R.E.M., nato a Mele, c.p. di Genova).

Il piroscafo GENOVA, sempre più appruato ed ingovernabile, rimase a galla per parecchie ore in balia della corrente che lo spingeva lentamente verso il largo mentre lo scafo continuava ad imbarcare acqua per la falla aperta dal siluro tedesco. La sua tragica corsa finì su un fondale piatto, profondo 60 metri proprio davanti al castello di Paraggi.

Dopo 107 anni di riposo nel cimitero naturale più “ospitale” del mondo, il relitto del Genova giace ancora oggi in perfetto assetto “subacqueo” di navigazione attirando la curiosità di molti esperti subacquei.

Le cronache dell’epoca riportano che nelle lunghe ore in cui il piroscafo era ancora galleggiante e alla deriva: “vi fu una accesa discussione tra le autorità cittadine e il Comandante del GENOVA. Infatti la nave poteva essere recuperata soltanto se rimorchiata in porto. Tale operazione fu ostacolata per paura della natura del carico che avrebbe potuto, esplodendo, provocare danni ben maggiori. L’affondamento risolse la diatriba”.

Come si è appena detto, il piroscafo imbarcava mare da una falla importante nell' "opera viva" dello scafo. Tuttavia, il Comandante, conoscendo la sua nave meglio di tanti esperti presenti, contava sulla capacità di resistenza del suo piroscafo e “percepiva da marinaio esperto” d’avere il tempo sufficiente per dirigerlo a rimorchio verso il porto più vicino.

Purtroppo, visto lo sbandamento lento e progressivo del piroscafo, l'idea del Comandante non era condivisa dalle Autorità accorse nel frattempo le quali, da un momento all’altro, s’aspettavano d’assistere al più tragico spettacolo che possa offrire il mondo misterioso del mare: il naufragio!

Così ce lo racconta il compianto Emilio Carta nel primo libro della sua preziosa trilogia:

NAVI E RELITTI DI LIGURIA

RELITTI DA MONTECARLO A SPEZIA

“Prima di colare a picco la nave restò a galla per oltre otto ore e l’Autorità Marittima di allora aprì un’inchiesta per chiarire i motivi per cui non vennero chiamati per tempo i rimorchiatori per trainarla nel vicino porto di Santa Margherita Ligure e salvare così la nave ed il suo prezioso carico. Lo scafo si posò sul fondo in perfetto assetto di navigazione e negli anni successivi una ditta specializzata recuperò quasi interamente il carico del “vapore” come i pescatori locali chiamano affettuosamente ancora oggi la nave che si presenta pressoché intatta nella sua struttura metallica”.

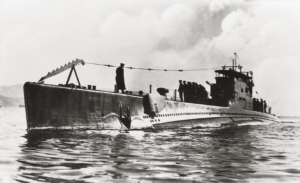

IL KILLER del P.fo Genova

Il sottomarino tedesco U-BOOT U-35

Come abbiamo appena visto, il piroscafo Genova venne silurato il 17 luglio 1917. La nave che trasportava cannoni e munizioni, fu colpita da un siluro lanciato da un sommergibile tedesco mentre era in navigazione da Spezia a Genova.

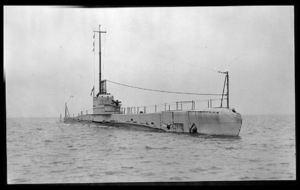

Gli U-Boot U-52 e U-35 – Foto scattata nel 1916

The German submarines SM U 52 (right) and SM U 35 (left) meeting in the Mediterranean

ALBUM FOTOGRAFICO

Le splendide foto sono state “rubate” dalla meravigliosa collezione della:

PORTOFINO DIVERS ed ogni commento ci sembra superfluo!

L’enorme falla è ancora nettamente visibile nella ”opera viva” dello scafo

Cime impigliate sul ponte

Il fumaiolo

Reti da pesca

Uno scorfano sulla poppa

CIRCOSTANZE DIVERSE - STESSA PAURA!

40 anni dopo …

CITY OF FUNCHAL, L'IDROVOLANTE CHE SPIAGGIÒ A SANTA MARGHERITA LIG.

LINK

https://www.marenostrumrapallo.it/city-of-funchal-lidrovolante-che-spiaggio-a-santa-margherita-ligure/

Nel 1956, in seguito allo spiaggiamento dell’idrovolante CITY OF FUNCHAL a Santa Margherita Ligure, i giornali dell’epoca riportarono che la gente, temendo l’esplosione dei serbatoi carichi di carburante, fuggì dalle case lasciando le finestre aperte e corse a ripararsi lontano dalla zona, come ai tempi della guerra.

Carlo GATTI

Rapallo, 15 Gennaio 2024

ROSTRO E CORVO ROMANO - DUE ARMI VINCENTI

ROSTRO E CORVO ROMANO

DUE ARMI VINCENTI

IL ROSTRO. Consisteva in un poderoso sperone in bronzo collocato nel punto di congiunzione tra la parte finale prodiera della chiglia e la parte più bassa del dritto di prua (elemento strutturale di congiunzione che chiude lo scafo alle sue estremità, sia anteriore che posteriore. Il rostro veniva agganciato alla parte lignea dello scafo, mediante numerosi chiodi. Era composto da una struttura laminare che foderava, proteggendole, le parti lignee dello scafo sulle quali veniva agganciato, ma la sua parte più anteriore terminava con un possente fendente verticale (sperone), a volte rafforzato da ben tre fendenti laminari orizzontali (vedi nella foto sottostante il particolare del bellissimo rostro recuperato a settembre 2008 al largo di Messina).

IL ROSTRO DI ACQUALADRONI, DOTAZIONE MICIDIALE DELLE NAVI ROMANI

L’8 settembre del 2008 fu rinvenuto, giacente a bassissima profondità nelle acque di Acqualadroni, vicino Messina, un antico rostro bronzeo romano.

La scoperta del ROSTRO, di cui se ne intravedeva solo la parte superiore, fu del tutto eccezionale, sia per la rarità dei rostri ritrovati in situ (altri simili erano stati rinvenuti nelle acque delle Isole Egadi e in Israele), sia perché se esso conserva ancora integri frammenti della parte lignea.

Il rostro, inserito nella chiglia all’altezza dritto di prua ed assicurato mediante chiodi, era costituito da tre fendenti laminari orizzontali rinforzati da un possente fendente verticale. Con questo micidiale multiplo fendente, scagliato con forza sulle fiancate delle navi nemiche, la nave da guerra che ne era dotata determinava l’ingovernabilità e l’affondamento di quella nemica grazie alle falle che generava.

Il reperto, integro e di eccellente fattura, è decorato lateralmente sui due lati. Si distinguono alcuni particolari quali teste di aquile, criniere, creste e collari (caratteristiche decorative di tradizione ellenistica presenti fino alla fine del I sec. a.C.)

Dalle analisi effettuate sul rostro si è appurato che il manufatto risalirebbe al periodo compreso tra il 360 ed il 190 a.C.. Quanto all’evento in cui la nave sarebbe affondata, vi sono diverse ipotesi: si è pensato che il rostro potesse appartenere a una delle navi delle flotte della prima (264-241 a.C.) o della seconda (218-201 a.C.) guerra punica, o a una delle numerosissime battaglie intermedie, o alla battaglia del Nauloco (36 a.C.) combattuta tra Marco Vipsanio Agrippa (ammiraglio di Ottaviano) e Sesto Pompeo.

Il reperto si trova oggi al Museo regionale di Messina.

Dal sito: ARCHEOLOGIADELPASSATO

Agosto 27, 2023

Levanzo (Tp). Nuovi ritrovamenti archeologici nei fondali, sito della Battaglia delle Egadi: recuperati altri due rostri in bronzo. Sono l’Egadi 26 e l’Egadi 27. E poi 15 elmi, 20 paragnatidi, una spada e, per la prima volta, 7 monete d’argento.

Egadi 27: è il 27° rostro in bronzo nei fondali di Levanzo (Tp) sito della battaglia delle Egadi del 241 a.C. (foto regione siciliana)

E sono 27! Parliamo dei rostri recuperati nei fondali di Levanzo (Trapani), sito della Battaglia delle Egadi. Sono passati quasi 20 anni, da quel lontano 2004, quando la “scoperta” del primo rostro delle Egadi nello studio di un dentista trapanese ad opera del nucleo tutela patrimonio culturale dei Carabinieri confermò al compianto Sebastiano Tusa che il luogo di rinvenimento, a poche miglia a Nord-Ovest del Capo Grosso di Levanzo, doveva essere proprio il teatro dello storico scontro navale delle Egadi tra la flotta cartaginese e quella romana che nel 241 a.C. segnò la fine alla prima guerra punica.

(vedi: Recuperato nel mare di Levanzo il dodicesimo rostro che conferma l’ubicazione della battaglia delle Egadi del 241 a.C. tra romani e cartaginesi, che pose fine alla prima guerra punica a favore dei romani | archeologiavocidalpassato).

Area della battaglia delle isole Egadi tra romani e cartaginesi nel 241 a.C.

L’archeologo Sebastiano Tusa, tragicamente scomparso in un incidente aereo nel marzo 2018

“I fondali delle Egadi”, dichiara l’assessore regionale ai Beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, “si confermano ancora una volta uno scrigno prezioso di informazioni per comprendere lo scontro navale tra romani e cartaginesi. La scoperta di Sebastiano Tusa continua ancora oggi a ricevere conferme sempre più importanti, avvalorando l’intuizione dell’archeologo prematuramente scomparso nel 2019 che aveva consentito l’individuazione del teatro della battaglia che sancì il dominio dei Romani sul Mediterraneo”.

Egadi 26: è il 26° rostro in bronzo nei fondali di Levanzo (Tp) sito della battaglia delle Egadi del 241 a.C. (foto regione siciliana)

La campagna di ricerche che si sta svolgendo in questi giorni – come comunica la soprintendenza del Mare – ha consentito il recupero di due rostri in bronzo denominati “Egadi 26” e “Egadi 27”. Sono stati individuati su un fondale di circa 80 metri e recuperati con l’ausilio della nave da ricerca “Hercules” della fondazione statunitense RPM Nautical Foundation che negli anni ha permesso, grazie alle sofisticate strumentazioni presenti a bordo, l’individuazione e il recupero di numerosi reperti riguardanti l’importante battaglia svoltasi il 10 marzo del 241 a.C.

In genere il ROSTRO era costituito da un unico pezzo fuso in bronzo inserito nel punto di congiunzione tra la parte finale prodiera della chiglia e la parte più bassa del dritto di prua, sopra il tagliamare. La parte anteriore del rostro era costituita da un potente fendente verticale rafforzato da fendenti laminari orizzontali.

Con questo micidiale strumento le navi venivano lanciate alla maggiore velocità possibile contro le fiancate delle unità nemiche per creare delle falle allo scopo di provocare un rapido affondamento.

In tempi antichi le navi, tipicamente TRIREMI, avevano sulla prua una struttura rinforzata detta ROSTRO, col quale potevano sfondare la fiancata della nave nemica, e quindi (essendo sconosciuto l'uso dei compartimenti stagni) causarne l'affondamento.

IL CORVO ROMANO

I Romani (valorosi e abili soldati, ma meno che mediocri marinai di fronte ai Cartaginesi) decisero le sorti e la vittoria definitiva della loro Patria mediante l'abbordaggio; con questa tattica, trasformavano le piattaforme delle navi, saldamente unite mediante i CORVI in un ristretto e stabile campo di battaglia. In tal modo non era necessario manovrare in maniera accurata per scontrare la nave nemica nel bordo, ma era sufficiente riuscire ad affiancarla.

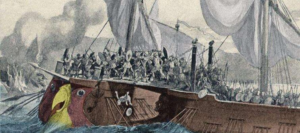

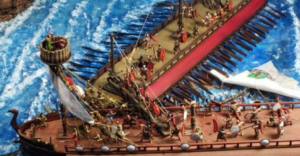

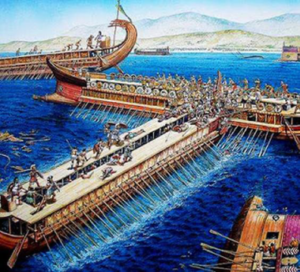

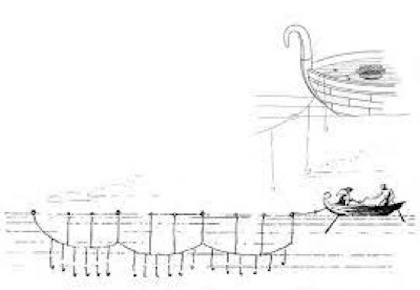

In primo piano a destra si vede il CORVO con il suo potente uncino di ferro che sta per essere abbattuto sulla nave nemica onde stabilire una testa di ponte su cui sbarcare i soldati romani.

Il CORVO era un’arma tattica militare romana utilizzata durante la Prima Guerra Punica. Era essenzialmente un ponte mobile con un'ala affilata che poteva essere abbassata sui ponti delle navi nemiche durante gli scontri navali. Questo permetteva ai soldati romani di abbordare le navi nemiche e combattere come se fossero sulla terraferma. Questa invenzione conferì un vantaggio significativo a Roma nelle battaglie navali.

In questa immagine si nota che nella battaglia in corso, il CORVO è stato appena abbattuto. A questo punto il combattimento tra le parti assume un carattere più terrestre che navale in cui i Romani sono storicamente più forti.

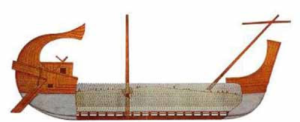

Le navi da guerra romane erano: la Bireme, la Triremi, la Quadriremi, la Quinquiremi, la Esareme, la Deceris, l'Actuaria, la Liburna, la Caudicaria.

Per fare un esempio: Si chiamava TRIREMI perchè disponeva di tre serie di rematori, dotata di un ROSTRO per speronare e di CORVI mobili per agganciare le unità avversarie.

UN PO' DI STORIA

Nave da guerra romana

Come erano fatte le navi da guerra della flotta romana? Per rispondere a questa domanda bisogna in realtà tornare indietro e andare a vedere come erano costruite le navi greche che avevano dominato il mare fino ad allora ed erano cresciute in dimensioni e numero di rematori nell’epoca ellenistica.

Le antenate delle navi da guerra romane: le navi greche

Caratteristiche delle navi antiche

Forma elegante e allungata per fendere meglio l’acqua, con alta poppa e prua affusolata per l’alloggiamento del rostro.

Doppio timone, costituito da due “remi” con pale di grandi dimensioni che venivano mossi dal timoniere per cambiare la direzione di navigazione; il timone unico in uso ancora oggi è un’invenzione medievale.

Vela quadra issata sull’albero maestro e sostenuta da sartie e stralli. Nelle navi di maggiori dimensioni poteva essere presente un secondo albero, verso prua, con una vela rettangolare più piccola.

ROSTRO (sperone), agganciato alla chiglia a prua e in metallo. Lo scopo principale di questo elemento era speronare le navi avversarie e spesso era modellato a forma di animali, come il cinghiale.

Castello di prua e/o di poppa, una sovrastruttura leggera posta al di sopra degli scalmi a prua e/o a poppa.

Tipi di navi da guerra greche

La prima antenata delle navi da guerra romane è la greca pentacontera (in uso fino al VI secolo a.C.). Si tratta di un’imbarcazione da 50 rematori (25 per lato) con forma tondeggiante e propulsione sia a remi che a vela, utilizzata come nave da guerra, ma spesso anche per il trasporto di merci.

Evoluzione della pentecontere (iniziata nel VI secolo a.C.) furono le biremi, ma soprattutto le triremi.

Le biremi erano navi utilizzate dall’età classica, con una doppia fila di rematori seduti sullo stesso ponte. La lunghezza variava dai 24-25 m del periodo più antico ai 20 m dei tempi più recenti, quando diventarono più snelle e più facilmente manovrabili.

Le triremi presentavano una terza fila di rematori sistemati in modo sfalsato e seduti nella parte superiore della nave in ponti laterali aggettanti. Potevano arrivare ai 35-40 m di lunghezza e furono utilizzata nelle battaglie navali di epoca classica ed ellenistica. In questa tipologia di nave antica il numero di individui presenti a bordo aumentava notevolmente: oltre ai rematori, più numerosi rispetto a quelli di una bireme, e all’equipaggio addetto al comando e alla navigazione, ospitava anche soldati e arcieri preparati al combattimento nel caso di abbordaggio.

Su questa antica nave da guerra era presente anche un “ponte”, una sorta di passerella centrale che univa le piattaforme a prua e a poppa al fine di permettere un agile movimento a bordo.

L’epoca ellenistica è il periodo dei “colossi del mare”, poiché le fonti ci tramandano della presenza di navi dalle quattro, alle sedici file di rematori. In generale le navi di questo periodo aumentarono in dimensioni, tonnellaggio e ospitarono un numero maggiore di rematori e membri dell’equipaggio. Il problema principale delle navi militari ellenistiche fu proprio la maggiore dimensione degli scafi, che resero le manovre in battaglia sempre più complesse. Non bisogna dimenticare che fino a questo periodo le battaglie navali si combattevano speronandosi a vicenda.

Le navi da guerra romane

Roma costruì la sua flotta in piena epoca ellenistica prendendo spunto dalle grandi flotta dell’epoca. Il primo nucleo della flotta era composto da: liburne (navi leggere con due ordini di rematori e un rematore per remo, adatte ai movimenti veloci), triremi, quadriremi e quinqueremi (navi pontate con trenta remi in linea per fiancata e cinque uomini su ciascun remo), che avevano il grande difetto di essere pesanti e complicate da manovrare.

Nonostante ciò, la preferenza romana per imbarcazioni pesanti ha una spiegazione nel cambiamento di tecnica di combattimento: i romani, forti nel combattimento a terra, preferirono puntare sull’abbordaggio delle navi nemiche inventando una sorta di passerella, detta CORVUS, che permetteva di attaccarsi alle navi nemiche e farci salire i legionari.

L’utilizzo di navi a più file di rematori finirà al tramontare dell’epoca ellenistica. Nel 31 a.C. durante la battaglia di Azio Ottaviano, futuro Augusto, schiererà navi più leggere e facilmente manovrabili (triremi, quadriremi e quinqueremi), mentre Marco Antonio utilizzerà i vecchi e pesanti “colossi del mare” che facevano parte della flotta egiziana.

Fonte: AMICI DELLA SCIENZA- Storia tra le pagine

Il CORVO, come appare dalle immagini (sopra riportate), era un grosso pennone cilindrico montato sulla parte prodiera della nave. Da questo pennone, attraverso un sistema di cime, si poteva calare una passerella di legno solida e stabile dotata di ringhiere. Sulla estremità della passerella, un uncino di ferro ricurvo aveva il compito di precipitare al momento giusto sul piano della coperta e ancorarsi alla nave avversaria formando con essa uno scafo unico un po’ asimmetrico. Quando si voleva far entrare in azione il Corvo, bastava eseguire un rapido scatto attraverso le corde e la passerella cadeva violentemente sulla nave avversaria, che veniva letteralmente infilzata, trafitta e trattenuta.

In questo modo, i soldati di fanteria presenti sulla nave romana potevano utilizzare la passerella per abbordare la nave del nemico e trasformare il combattimento da marittimo a terrestre, dove i legionari eccellevano particolarmente.

Secondo lo storico greco Polibio, il corvo era costituito da: un palo cilindrico posto a prua della nave, avente una lunghezza di quattro orgyie * e un diametro di tre palmi. Qui veniva inchiodata una scala a tavole trasversali larga quattro piedi e lunga sei orgyie. La scala aveva ai lati un parapetto alto fino al ginocchio. Sulla punta era installato una sorta di pestello di ferro appuntito con un anello in cima, sicché l'insieme sembrava del tutto simile ai macchinari per la preparazione del pane. Una corda attaccata all'anello permetteva di sollevare il corvo che, se lasciato cadere, si piantava sul tavolato della nave avversaria rendendo impossibile la separazione delle navi.

*L'orgyia (in greco antico: ὀργυιά) era un'unità di misura di lunghezza in uso nell'antica Grecia e nell'antico Egitto equivalente a circa 177,6 centimetri,

Nell'antica Roma un palmo era pari a 1 / 4 di piede, e quindi misurava 7,41 centimetri.

Il Pes romano (piede) equivaleva a circa 30 cm ed è la base delle misure di lunghezza.

In altre parole il corvo era una passerella che fissata alla nave avversaria, permetteva a soldati abituati a combattere sulla terraferma di passare da una nave all'altra senza evoluzioni sulle funi e quindi di combattere come erano addestrati a fare. Se le navi restavano accostate ai fianchi l'abbordaggio era generale, se invece si attaccava la prua, il corvo permetteva l'attacco dei fanti su due file. I primi assaltatori riparavano loro stessi e i compagni tenendo gli scudi davanti a loro, quelli che seguivano, sempre con gli scudi, proteggevano i fianchi.

LA SVOLTA

LA BATTAGLIA DI MILAZZO 260 a.C.

La battaglia navale tra la flotta dei romani guidata da Gaio Duilio e le forze cartaginesi guidate Annibale Giscone, entrò nella storia soprattutto per l’utilizzo di un apparato di nuova concezione che abbiamo già descritto, il CORVO, che permise ai Romani di abbordare le navi avversarie e di capovolgere, come vedremo, una situazione storica a loro sfavorevole.

Milazzo è certamente uno dei massimi esempi dell’ingegno romano, sfoderato di fronte a grandi sfide di natura militare, ma soprattutto rappresenta la prima grande vittoria marittima romana contro i cartaginesi nell’ambito della prima guerra punica.

Messina rinunciò all'indipendenza chiedendo di essere protetta contro i nemici dalla superiore Forza Militare Romana. Ora Roma aveva il "diritto" di stare in Sicilia. Finalmente aveva il Iustum Bellum.

Gaio Duilio si recò personalmente al comando della flotta, settore più debole, lasciando ai tribuni la gestione delle truppe e delle operazioni a terra, settore bellico a cui le legioni erano già addestrate e da secoli vittoriose.

Le truppe cartaginesi stavano saccheggiando la zona attorno a Milazzo; Gaio Duilio diresse la flotta romana verso la città e Annibale Giscone, informato di questo spostamento del teatro delle operazioni, salpò da Palermo al comando di una flotta di 130 navi e, convinto dal risultato della battaglia di Lipari, della sua superiore capacità operativa, incrociò la flotta nemica nel golfo di Milazzo.

I Cartaginesi, sbalorditi furono in parte massacrati e in parte si arresero. 30 navi, le prime che erano entrate in battaglia furono catturate e con queste anche la nave di Annibale che però riuscì a sfuggire alla cattura su una scialuppa.

Il resto della flotta punica cercò di manovrare per evitare l'aggancio dei corvi, tentando di trarre vantaggio dalla migliore qualità delle navi ed esperienza degli equipaggi.

«Confidando nella loro velocità speravano di portare gli assalti a colpo sicuro, gli uni dai fianchi, gli altri da poppa.»

I corvi però, essendo imperniati verticalmente, potevano essere diretti quasi in ogni direzione e le navi cartaginesi finivano regolarmente immobilizzate, assaltate e catturate. Alla fine cinquanta navi puniche restarono nelle mani dei Romani e le altre, virarono di bordo e fuggirono. La battaglia di Milazzo aveva segnato l'ingresso di Roma nel Mediterraneo.

I Cartaginesi, vedendo i corvi sulle tolde delle navi nemiche,

«...restarono incerti, stupiti dal modo in cui gli attrezzi erano congegnati; tuttavia, avendo una pessima opinione dei nemici, quelli che navigavano davanti a tutti si gettarono audacemente all'attacco.»

(Polibio, Storie, I, 23, BUR. Milano, 2001. trad.: M. Mari.)

La flotta romana, lasciata la Sicilia, aveva battuto i Cartaginesi a Capo Ermeo, catturando ben 144 delle 200 navi puniche e le aveva integrate nella sua flotta che quindi era arrivata a quasi 500 navi.

Per chi desiderasse approfondire l’argomento segnalo il seguente LINK:

La flotta da guerra romana e le navi di supporto

https://www.capitolivm.it/societa-romana/la-flotta-da-guerra-e-navi-di-supporto/

Le guerre puniche prenderanno da questo momento una rotta completamente differente: di lì a poco, nella battaglia di Capo Ecnomo, la più grande battaglia navale del mondo antico, i romani ottennero un’altra straordinaria vittoria, utilizzando nuovamente il corvo.

IL TRAMONTO DEL CORVO ROMANO

Nonostante il grande servizio reso a Roma, il corvo venne abbandonato dopo alcuni anni. Gli storici antichi spiegano la breve esistenza del CORVO ROMANO ch fu penalizzata dalla la sua stessa ingombrante struttura.

Osserviamo inoltre che:

-

Per bilanciare il suo peso a prora era necessario zavorrare la nave a poppa

-

Ma in questo modo la nave aumentava di peso perdendo velocità e manovrabilità essendo la forza applicata sui remi rimasta invariata.

-

Anche il fattore SORPRESA era ovviamente venuto meno dopo le prime vittorie …

Infine, secondo le cronache del tempo, si verificarono almeno tre tempeste durante le quali le navi romane affondarono rapidamente, senza riuscire a salvarsi, proprio per il peso del CORVO.

Per questo motivo, sembra che già nella battaglia delle Isole Egadi del 241 a.C, (lo scontro decisivo della prima guerra punica), questo strumento non fosse più in dotazione alla flotta romana.

CONCLUSIONE

Anche se non esiste una connessione diretta tra il CORVO romano e i mezzi da sbarco utilizzati durante lo Sbarco in Normandia (Operazione Overlord) durante la Seconda Guerra Mondiale, entrambi i concetti condividono l'obiettivo di facilitare lo sbarco di truppe e armi ostili sul territorio nemico, anche se le tecnologie e le tattiche erano ovviamente diverse.

Carlo GATTI

Rapallo 22 Settembre 2022

NAVE ROMANA 180 d.C. RECUPERATA A Leidsche Rijn De Meern - UTRECHT (Paesi Bassi)

NAVE ROMANA (180 d.C.) RECUPERATA

Leidsche Rijn De Meern - UTRECHT (Paesi Bassi)

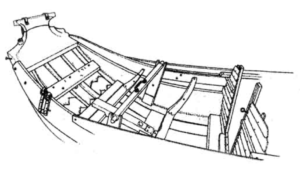

Ipotetica ricostruzione della nave DE MEERN 1

In navigazione sul fiume

COME FU SCOPERTA CASUALMENTE UNA NAVE ROMANA NEI PAESI BASSI

Guardando il reperto da 5 metri d’altezza, i visitatori sono affascinati dal vecchio “legno” sottostante

La prora della nave

È stata semplicemente una scoperta casuale. Mentre scavavano una futura cava per Veldhuizen, una grande nuova area edilizia (parte dello sviluppo di Leidse Rijn), un escavatore ha colpito qualcosa di solido nell'argilla. In realtà, c'era in corso una vera e propria ricerca archeologica nelle vicinanze, alla ricerca della Strada Romana, che si sapeva essere passata sulla sponda meridionale del Basso Reno. Parte di quella strada, (con il ghiaia dell'agger) ancora nella posizione conosciuta, era stata appena scoperta quando si verificò casualmente la scoperta del relitto di una imbarcazione fluviale romana.

LA NAVE

Lo sviluppo di case destinato a circa 30.000 persone a ovest di Utrecht era ovviamente una grande opportunità per gli archeologi, che speravano in diverse scoperte. Il forte romano di De Meern era noto da tempo, ma la scoperta di una grande arteria romana teneva tutti con il fiato sospeso. E molte cose furono scoperte: ulteriori tracce di quella strada, un ponte, un molo e infine una torre di avvistamento, che era una novità.

Poi, nel 1997, è avvenuta la scoperta casuale, che ha portato alla scoperta della nave. Circolano due storie su quella scoperta. La prima racconta di un escavatore che colpisce un legno particolare durante la ricerca della strada romana. Nella seconda si dice che l'archeologo Hans Joosten sente per caso un compagno di viaggio sul treno che racconta di un misterioso legno trovato in una fossa creata per le fondamenta. In entrambi i casi, gli archeologi furono allertati e si precipitarono sul posto.

Pensando alla presenza di altri moli, rimasero molto sorpresi quando scoprirono di trovarsi dinanzi ad un relitto in condizioni perfette. Quando le 6 navi di Zwammerdam furono trovate nel XX secolo, si scoprì che erano state deliberatamente affondate per rafforzare la riva. Questa, invece, era ancora intatta, tanto è vero che è stato persino ritrovato un baule degli attrezzi con il suo contenuto! Doveva essere affondata per un incidente di navigazione piuttosto che per un progetto di rifacimento di un argine simile quello appena descritto. Tuttavia, fu presa la decisione di coprirla nuovamente. Perché? Semplicemente per raccogliere fondi in modo che l’escavazione subacquea potesse essere effettuata correttamente. Tuttavia, nel 2000 si scoprì che il letto antico del fiume portava ancora acqua con troppo ossigeno. Di conseguenza, la nave avrebbe iniziato a marcire…, il che significava che l'escavazione avrebbe dovuto iniziare molto prima. A marzo di quest'anno, lo scavo è iniziato e una grande fossa è stata scavata per rivelare la nave. Entro il 12 giugno verrà sollevata e trasportata a Lelystad, dove un bagno di etilenglicole la conserverà per le generazioni future.

Questa è circa la 15ª nave romana trovata nei Paesi Bassi e si tratta finora della “migliore”.

LA DATAZIONE

La nave DE MEERN 1 è stata datata approssimativamente intorno al 180 d.C.

Questa datazione si è rivelata corretta, poiché è stata confermata poco prima che la nave venisse sollevata dal fango, mentre era in corso l'ultima fase di conservazione. Si sapeva già che la nave era affondata proprio accanto alla strada romana, che era nota per essere stata costruita nel 125 d.C. e che fu terminata nel 225 d.C., quando questa regione del Reno inferiore non era più navigabile. Una moneta di bronzo si è rivelata troppo logora per riconoscere l'Imperatore, e una fibula di bronzo e la forma della nave non hanno fornito possibili date. Altre indicazioni provenivano dal legno con cui la nave era stata costruita. Si è scoperto che per costruire la nave erano stati utilizzati 3 alberi di quercia locali di almeno 40 metri ciascuno e che furono abbattuti tra il 142 e il 154 d.C. Gli indizi provenivano dalla cucina.

Una tegola usata come piastra calda, con l'iscrizione VEXEXGERINF (Vexillatio Exercitus Germanici Inferioris), riferendosi a un'unità militare locale che poteva essere datata solo al 140-180 d.C., mentre una delle tre tazze trovate poteva essere stata fabbricata solo dopo il 175 d.C. Quindi, la nave deve essere affondata intorno al 180 d.C.! Quando i resti sono stati esaminati più attentamente, il momento della sua fine è stato esteso a un periodo tra il 180 e il 200 d.C., in base alle scarpe e ai sandali che l'equipaggio indossava al momento del naufragio.

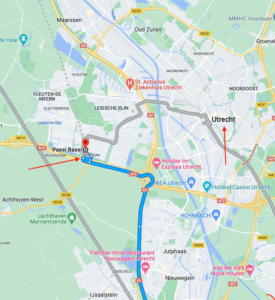

NEI DINTORNI ……

DE MEERN un villaggio urbanizzato nella provincia olandese di Utrecht. Fa parte del comune di Utrecht e si trova a 6 km a ovest del centro della città. Prima del 2001 i villaggi De Meern, Vleuten e Haarzuilens formavano un comune chiamato Vleuten-De Meern. Il 1° gennaio 2001 è stata incorporata nel comune di Utrecht.

CASTELLUM

Ricostruzione dell’antica Torre Romana d’avvistamento

LA TORRE DI AVVISTAMENTO ROMANA

Poco tempo dopo la scoperta della nave, sono state trovate le fondamenta di una torre di avvistamento nelle vicinanze di Vleuterweide. Anche questa è stata una sorta di sorpresa, perché non ci si aspettava la presenza di torri di avvistamento sul Basso Reno. Oggi sembra agli studiosi che la linea del fiume fosse molto più pesantemente sorvegliata di quanto si fosse finora supposto, con torri di avvistamento a intervalli regolari a vista l'una dell'altra (circa 1,5 km). Segnali di fuoco o fumo potevano avvisare i guardiani della torre successiva, in modo che un allarme potesse essere trasmesso lungo la linea alla fortezza più vicina in un tempo relativamente breve.

Le torri sorvegliavano non solo il fronte fluviale, che potrebbe non essere stato il vero confine (i confini romani non erano mai linee statiche), ma anche la strada, che era importante quanto il fiume come mezzo di trasporto e comunicazione. Questa torre è stata la prima trovata nell'ovest dei Paesi Bass

De Meern si trova nella regione di un ramo scomparso del fiume Reno. Questo ramo del fiume fungeva da confine settentrionale dell'Impero Romano. Sulla sponda del fiume l'esercito romano costruì un accampamento murato, un cosiddetto CASTELLUM. Ciò accadde nel primo secolo dopo Cristo. Anche in altri luoghi nei Paesi Bassi sono state costruite la castella. Il Castellum di De Meern è unico per via del Museo Hoge Woerd con numerosi reperti archeologici rinvenuti nel suolo di De Meern. Questo museo è ospitato in una versione ricostruita del castellum nello stesso luogo dell'ex vero castellum.

All'interno del museo è possibile ammirare La nave romana completa. Questa nave è stata scavata nel 1997 quando è stata preparata una nuova area residenziale a De Meern. È stato trovato sottoterra, sul fondo dell'ex fiume Reno. Dopo un lungo processo di conservazione per prevenire l'ossidazione, la nave è stata spostata nel nuovo Museum Hoge Woerd.

Adress and visitor information

Roman Castellum Hoge Woerd

Address: Hoge Woerdplein 1

Postal code and City: 3454 PB De Meern

Province/Region: Utrecht

Email: info@castellumhogewoerd.nl

Web: castellumhogewoerd.nl

Visit: An average visits takes approx. 1 hours.

Navigation: Groenedijk 1a De Meern.

At the time of writing, the castellum can be visited free of charge from Tuesday to Sunday. Consult the website for more information.

ALBUM FOTOGRAFICO

Vista dall’alto

La poppa

Utensili vari in mostra nel Museo

Due anelli (golfari) per ormeggio sul lato sinistro

Nell’attrezzatura navale, qualunque anello metallico fisso, solidamente fermato ai macchinarî, ai ponti, ecc. per agganciarvi i paranchi, le pastecche di rinvio dei cavi sotto sforzo, o per fissarvi le bozze dei cavi di ormeggio e delle catene delle ancore.

Tra I vari reperti ritrovati riportiamo alcune immagini: punta di diamante, una chiave, forbici, mulino a mano, scarpa militare, una moneta, un’ascia, uno stilo, spilla di sicurezza (fibbia), un remo, due bastoni di uso sconosciuto, uno scalpello…

La nave stessa era fatta di grandi tavole di quercia, che erano tenute insieme da unghie di ferro. La chiglia era piatta per ormeggiare sulle rive del fiume.

Tavole di quercia

Punta di diamante (primo piano) e una chiave in secondo piano a ds.

Forbici

Mulino a Mano

In uso ancora oggi, ll Mezzo Marinaio è una lunga asta di legno, di alluminio o di una lega leggera che alla sua estremità ha un uncino. Il suo scopo principale è quello di recuperare o passare le cime di ormeggio e per avvicinare o allontanare l'unità navale all'ormeggio/approdo.

UN PO’ DI GEOGRAFIA

UTRECHT

I Romani sono qui …

Il centro urbano di Utrecht si estende intorno al nucleo centrale e più antico della città. Nel cuore del centro svetta la Torre del Duomo di Utrecht: con i suoi 112,32 m di altezza è la torre campanaria più alta dell'intero paese. Da esso, nelle giornate di bel tempo, è possibile vedere Amsterdam (che si trova a 35 km a nord). La maggior parte degli edifici del centro risale all'epoca d'oro dei Paesi Bassi, ovvero al XVI e XVII secolo, quando questi erano una grande potenza coloniale. Di conseguenza, il centro della città appare a tutt'oggi elegante con abitazioni ed edifici raffinati e riccamente decorati. La città è attraversata da diversi canali: tra i più pittoreschi si distinguono l’Oudegracht (Canale Vecchio) ed il Nieuwegracht (Canale Nuovo). Nelle giornate di sole, i bar, i ristoranti ed i negozi che si affacciano sull'Oudegracht sono affollati.

CATTEDRALE DI SAN MARTINO DI TOURS

Cattedrale di San Martino

cattedrale cattolica dell'arcidiocesi di Utrticaecht fino al 1580, poi passata al culto protestante. Rappresenta uno dei migliori esempi dell'archittetura gotica dei Paesi Bassi, costruita in uno stile di diretta derivazione francese. La sua torre, con i suoi 112,32 metri d'altezza, è il campanile più alto del paese e il simbolo stesso della città.

Origini

Il Clero Franco eresse una prima cappella sul luogo, già dedicata a san Martino di Tours, intorno al 630, con il patrocinio dei re merovingi. Questo edificio tuttavia venne distrutto poco tempo dopo da un attacco dei Frisoni. San Villibrordo, detto l'Apostolo della Frisia, eresse una nuova cappella sul luogo, che venne a sua volta distrutta da una delle numerose incursioni normanne nel IX secolo. Il secolo successivo il vescovo Balderico ricostruì nuovamente l'edificio, che divenne la chiesa principale del luogo, retto da un capitolo di canonici a cui fu concesso nel 999 dall'imperatore Ottone III del Sacro Romano Impero il diritto di commerciare birra gruit.

Il duomo di Adalboldo

Successivamente la chiesa venne più volte distrutta da incendi e in seguito sempre ricostruita. Un bizzarro edificio in stile romanico venne eretto dal vescovo Adalboldo II e consacrato nel 1023. Si presentava come un agglomerato di cinque chiese disposte a forma di croce, chiamato comunemente Kerkenkruis o duomo di Adalboldo. Nel 1039 vi vennero seppellite le viscere di Corrado II il Salico, morto in città.

Anche questa chiesa subì i danni di un grande incendio, scoppiato nel 1253, che devastò gran parte di Utrecht.

Il duomo gotico XIV e XV secolo

Fu allora, nel 1254, che il vescovo Hendrik van Vianden, già decano della cattedrale di Colonia, decise la costruzione di una nuova e maggiore chiesa, l'attuale duomo gotico. Pose la prima pietra nello stesso anno, ma il cantiere non si avviò subito, a causa della ricerca dei fondi necessari. Nel 1265 papa Clemente IV concesse un'indulgenza ai fini della costruzione, ma i lavori iniziarono solo nel 1288 dopo i piani finanziari operati dal vescovo Jan van Nassau, e si protrassero fino al XVI secolo.

Il progetto prevedeva una planimetria a croce latina, con transetto e coro a deambulatorio con cappelle radiali poco profonde. L'ispirazione sembra trovare influssi dalle cattedrali di Tournai e di Soissons, ma mostra delle affinità anche con il duomo di Colonia, tanto da far pensare un operato dell'architetto Gerhard di Colonia.

Il cantiere iniziò con l'elevazione dei pilastri a fascio del coro, terminati intorno al 1295, e si proseguì con quelli dalla navata sud del deambulatorio che tuttavia presenta già una variazione del piano originale, atto ad ampliare gli spazi, e provato dall'utilizzo di pilastri differenti, senza capitelli. Uno dei più antichi esempi di applicazione di pilastri di questo tipo. Questa porzione della cattedrale fu completata intorno al 1320 e si continuò con l'elevazione del deambulatio nord e la relativa sacrestia, eseguiti in uno stile più sobrio entro il 1350. Contemporaneamente, dal 1321, si intraprese l'erezione della torre-portico sulla facciata, a base quadrata e composta da tre piani rastremati.

Dal punto di vista economico Utrecht si distingue da molte altre città olandesi per la forte tendenza al commercio: i suoi negozi sono molto rinomati in tutti i Paesi Bassi. La stazione ferroviaria è il centro della rete ferroviaria olandese e la sede degli uffici centrali del Nederlandse (Ferrovie olandesi) ed è strutturalmente unita al centro commerciale più grande del paese, Hoog Catharijne.

L’Universita’ di Utrecht (Utrecht Universiteit), con i suoi 30.000 studenti, è il più grande ateneo e centro di ricerca di tutti i Paesi Bassi e, con i suoi 7.000 impiegati, è anche la realtà economica più grande, in termini di numero di dipendenti, della città. La presenza dell'Università connota fortemente la vita di Utrecht, dove vivono decine di migliaia di persone con meno di 25 anni di età e diverse migliaia di studenti e ricercatori stranieri. Inoltre, nel centro cittadino ci sono cinema, teatri, centinaia di bar e decine di locali notturni. Utrecht è anche molto famosa per i suoi caffè e ristoranti, realizzati con gli stili e i gusti più variegati.

Dal punto di vista delle attività culturali, la città si presenta come un centro dinamico e molto attivo, specialmente per la presenza di vari musei, teatri, scuole d'arte.

Conclusione:

Il mare, una volta lanciato il suo incantesimo, ti terrà per sempre nella sua aura di meraviglia.

Jacques-Yves Cousteau

Carlo Gatti

Rapallo, 13 Settembre 2023

MUSEO NAVALE ROMANO - ALBENGA , LA CITTA’ DELLE 100 TORRI

MUSEO NAVALE ROMANO

ALBENGA

LA CITTA’ DELLE 100 TORRI

MUSEO DELLA NAVE ROMANA DI ALBENGA

“ ... nessuno ricorda che l’Italia ha bisogno di risorse esterne e che la vita del popolo romano è esposta ogni giorno alle incertezze del mare e delle tempeste!”

(Tacito-Ann-III,2.52)

Con queste parole risentite Tiberio fustigava in senato i lussi e gli sperperi di Roma, ricordando che invano si sarebbero cercate in patria le risorse necessarie alla sopravvivenza dei cittadini se gli alimenti di base non fossero arrivati d’oltremare. Difficilmente si potrebbe esporre meglio la dipendenza alimentare di Roma dai suoi rifornimenti via mare già nell’alto impero.

PREMESSA

Non essendo il sottoscritto un archeologo e neppure un esperto della materia, ma soltanto un appassionato di archeologia marina, in questo articolo divulgativo ho ritenuto più saggio lasciare quasi tutto lo spazio disponibile agli specialisti della materia perché ritengo che soltanto loro possano attirare nuovi proseliti verso questa affascinante disciplina. Questo almeno è quanto mi è successo molti anni fa...

Navigare il Mediterraneo però non era una passeggiata. Nonostante il Mediterraneo appaia come un bacino chiuso, il Sahara a sud e l’Oceano Atlantico a ovest provocano nei periodi di cambio stagionale variazioni meteomarine abbastanza veloci e non prevedibili senza moderni equipaggiamenti; i navigatori antichi si potevano affidare soltanto all’esperienza per prevedere il cambiamento delle condizioni atmosferiche. Tutta la navigazione si basava su un sapere tramandato di generazione in generazione; per esempio, tra le nozioni apprese dagli antichi naviganti vi era la conoscenza di venti e brezze stagionali che, insieme alle correnti, permettevano di utilizzare diverse rotte a seconda del periodo dell’anno. Il periodo meno favorevole alla navigazione era l’inverno, detto in antico “periodo del mare clausum”, quando le condizioni metereologiche erano più complicate. La grande esperienza dell’equipaggio era necessaria per navigare in buone condizioni di vento e senza copertura nuvolosa notturna che impediva di vedere le stelle utilizzate per orientarsi di notte.

Il museo, oltre al carico di anfore vinarie, provviste e attrezzature provenienti dai resti anfora di una nave romana affondata nel secolo I a.C. davanti alla costa, espone reperti archeologici di area ingauna e una collezione di vasi da farmacia dell’Ospedale di S. Maria della Misericordia.

Isola Gallinara

L'isola Gallinara o isola Gallinaria (A Gainâa in ligure, Insula Gallinaria o Gailiata in latino ) è un'isola situata nei pressi della costa ligure, nella Riviera di Ponente, di fronte al comune di Albenga al quale appartiene. L'isola dista 1,5 km dalla costa, dalla quale è separata da un canale profondo in media 12 m; essa costituisce la Riserva naturale regionale dell’Isola Riserva naturale regionale dell’isola di Gallinara.

La raccolta completa del museo conserva, oltre ai ritrovamenti della nave romana, anche materiali sottomarini rinvenuti dalle diverse esplorazioni subacquee, dal 1957 in poi, nei fondali circostanti l'isola Gallinara. Nella sala detta "degli affreschi", caratterizzata dalla presenza di portali in ardesia del XVI secolo e un camino, è stata allestita la raccolta dei vasi da farmacia provenienti dall'ospedale di Albenga; la collezione comprende all'incirca un centinaio di pezzi in ceramica bianca e blu, databili tra il XVI e XIX secolo, di fabbricazione savonese e albissolese.

NINO LAMBOGLIA

Nino Lamboglia è considerato il padre dell’archeologia stratigrafica e di quella subacquea, nel 1958 fondò il Centro sperimentale di archeologia marina, invitò studiosi da tutto il mondo, organizzò congressi e seminari e lavorò alla carta archeologica dei fondali, seguendo poi, tutti i ritrovamenti subacquei, dell'intera costa italiana.

La scoperta del relitto della nave romana di Albenga

Il primo scavo subacqueo in Italia

E' stata oggetto di tredici campagne di scavo subacqueo che hanno consentito di documentare gradualmente gli elementi del carico e le caratteristiche costruttive dello scafo. E' stato pure accertato che si tratta della più grande nave oneraria (nave da carico) romana conosciuta a tutt'oggi nel Mediterraneo, con un carico superiore alle 10.000 anfore, e quindi con una portata netta di 450/500 tonnellate. Le anfore contenevano vino proveniente dalla Campania destinato ai mercati della Francia meridionale e della Spagna. Insieme al vino veniva esportata la ceramica a vernice nera e altri tipi di vasellame.

Il relitto è adagiato a 40 metri di profondità e ad 1 miglio circa dalla costa

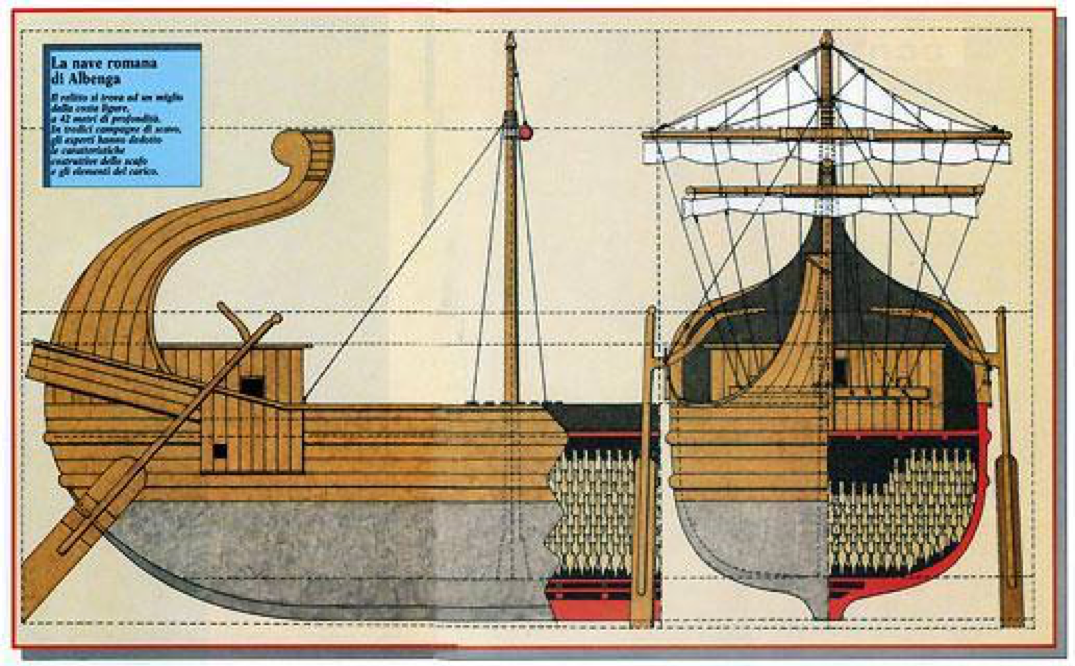

NAVE ROMANA DI ALBENGA

La nave da carico era di grandi dimensioni, 40 metri di lunghezza.

Era il 1925 quando un pescatore del luogo, Antonio Bignone, trovò tra le sue reti alcune anfore. La scoperta destò interesse da subito, ma fu necessario attendere sino al febbraio 1950 per un primo tentativo di recupero, in quanto il relitto è adagiato a 40 metri di profondità e ad 1 miglio circa dalla costa.