1833 – IL PIROSCAFO A PALE FRANCESCO I FU LA PRIMA NAVE DA CROCIERA DELLA STORIA NAVALE

1833 – IL PIROSCAFO A PALE FRANCESCO I FU LA PRIMA NAVE DA CROCIERA DELLA STORIA NAVALE

La storia della prima nave da crociera nel mondo, il Francesco I, è un capitolo affascinante e spesso trascurato nella storia marittima. Questa nave non solo ha segnato un primato nell'ambito delle crociere, ma ha anche rappresentato un punto di svolta nel settore turistico passeggeri e ha contribuito all'ascesa della marineria napoletana nel panorama mondiale.

L’ANTEFATTO STORICO

Regnavano i Borbone - La Dinastia dei Primati

L'introduzione della navigazione a vapore nel Regno delle Due Sicilie, attribuisce il merito al re Ferdinando I di Borbone e all'aristocrazia napoletana, che hanno sostenuto le proposte del capitano marittimo francese Pietro Andriel il quale, ispirato da Roberto Fulton e il suo battello fluviale Vermont, ottenne il monopolio della navigazione a vapore nel regno nel 1817.

Una compagnia, fondata con il supporto finanziario dell'aristocrazia e del mondo economico di Napoli, commissionò la costruzione della prima nave a vapore, chiamata Ferdinando I. Questa nave, costruita nel 1818, venne dotata di un innovativo apparato di propulsione e svolse un ruolo pionieristico nella storia della navigazione a vapore.

Il viaggio inaugurale della nave, diretto a Genova e Marsiglia, suscitò un grande interesse dimostrando l'efficacia della tecnologia a vapore. Nonostante alcuni problemi tecnici durante il viaggio, la nave ottenne successo e ha attirò l'attenzione dei commercianti e degli armatori locali.

Giornalisti presenti durante il viaggio inaugurale descrissero la nave in dettaglio, evidenziando le sue caratteristiche e le sue prestazioni positive. Il successo della Ferdinando I portò ad ulteriori viaggi e alla sua accoglienza positiva nei porti di Genova e Marsiglia.

In questa prima fase di viaggi sperimentali verso i maggiori scali del Nord, la nave dei “primati” evidenziò il ruolo chiave giocato dal re e dall'aristocrazia napoletana.

L’INIZIO DI UNA BELLA AVVENTURA

La Francesco I fu una nave da crociera innovativa e di lusso, costruita per offrire comfort e servizi di prima classe ai suoi passeggeri. Era considerata all'avanguardia per il suo tempo, dotata di strutture e servizi che la rendevano unica nel suo genere.

La nave era stata progettata per offrire un'esperienza di viaggio eccezionale, con cabine lussuose, spazi pubblici eleganti e una vasta gamma di servizi a bordo. Nella seconda fase, le sue rotte erano attentamente pianificate per includere destinazioni esotiche e affascinanti, consentendo ai passeggeri di esplorare nuove culture e paesaggi senza rinunciare al comfort e al lusso.

La crociera inaugurale del Francesco I verso i porti della Grecia e Turchia fu un successo straordinario. Non solo offrì agli aristocratici del tempo un lusso e un comfort senza precedenti, ma anche un'esperienza culturale unica. Questa crociera rappresentava l'incontro tra le élite aristocratiche di diverse nazioni, sottolineando l'importanza della navigazione non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di scambio culturale e sociale. Sulla FRANCESCO I si imbarcarono infatti: nobili, autorità, principi reali provenienti da tutta Europa e in poco più di tre mesi la nave scalò molte città storiche: Taormina, Catania, Siracusa, Malta, Corfù, Patrasso, Delfo, Zante, Atene, Smirne, e Costantinopoli, allietando i passeggeri con escursioni e visite guidate, balli, tavolini da gioco sul ponte e feste a bordo.

Il Regno dei Borbone in Italia è noto principalmente come il Regno delle Due Sicilie che comprendeva il sud della penisola italiana e l'isola di Sicilia. Questo regno è stato governato dalla dinastia dei Borbone dal 1734 fino all'Unità d'Italia nel 1861. Quindi, il periodo di dominio borbonico in Italia durò circa 127 anni.

Il Francesco I fu una delle tantissime iniziative dei Borbone di Napoli, una famiglia che ha lasciato un'impronta indelebile sulla storia non solo della regione ma anche dell'Italia nel suo complesso. Nel periodo in cui il questa nave divenuta “famosa” operava, la Marina napoletana era in cima alle classifiche in tanti settori economici e industriali legati al mondo marittimo beneficiando dell'importante posizione geografica della città di Napoli e della sua lunga tradizione marittima.

Il vapore Francesco I e la prosperità associata al periodo dei Borbone di Napoli sono ricordati con nostalgia da molti, ma c'è anche un lato controverso nella loro storia. Alcuni ritengono che l'Unità d'Italia abbia danneggiato il sud, incluso Napoli, mentre la regione stava vivendo un periodo di prosperità.

L'Unità d'Italia, avvenuta nel 1861, portò con sé una serie di cambiamenti politici, sociali ed economici che influenzarono diverse regioni in modo diverso.

Mentre alcune aree del Nord dell'Italia prosperarono grazie all'industrializzazione e allo sviluppo, il sud, compresa Napoli, ebbe difficoltà ad adeguarsi a questi cambiamenti. L'abolizione del Regno delle Due Sicilie e l'integrazione nel Regno d'Italia portarono con sé sfide economiche e sociali per il Sud, inclusi problemi legati alla gestione delle risorse e alla redistribuzione della ricchezza.

Francesco I delle Due Sicilie (1777-1830)

Francesco I di Borbone fu re del Regno delle Due Sicilie dal 1825 fino alla morte. Dal 1812 al 1814 fu reggente del Regno di Sicilia e dal 1815 fino al 1820 fu luogotenente del re nell'isola.

Ferdinando II delle Due Sicilie (1810-1859)

Ferdinando II di Borbone è stato re del Regno delle Due Sicilie dal 1830 fino alla sua morte. Successe al padre Francesco I in giovane età e fu autore di un radicale processo di risanamento delle finanze del Regno.

Lo slancio innovativo che portò il Regno delle Due Sicilie all'ammirazione del mondo fu il risultato di diversi fattori combinati:

Il Regno delle Due Sicilie occupava una posizione strategica nel Mediterraneo, con importanti porti marittimi come Napoli, Palermo e Messina che favorivano il commercio e lo sviluppo marittimo, consentendo al regno di diventare un importante centro di scambi commerciali e culturali.

I sovrani borbonici del Regno delle Due Sicilie, in particolare Ferdinando II e suo figlio Francesco II, promossero politiche di modernizzazione e sviluppo. Investirono in infrastrutture, come strade, ferrovie e porti, per favorire il commercio e lo sviluppo economico. Inoltre, promossero l'istruzione e la cultura attirando artisti, scrittori e musicisti da tutta Europa. Questo contribuì alla reputazione del regno come luogo di raffinatezza e cultura contribuendo a creare un ambiente favorevole all'innovazione e al progresso.

Il Regno delle Due Sicilie conobbe una certa crescita economica durante il XIX secolo, influenzata dalla rivoluzione industriale in corso in Europa. Sebbene il regno non fosse al passo con le potenze industrializzate del Nord Europa, conobbe comunque un certo sviluppo industriale, specialmente nel settore tessile e siderurgico

Sarete sorpresi nel leggere (nel LINK sotto) l’elenco molto corposo dei PRIMATI del Regno Di Napoli e delle Due Sicilie:

https://realcasadiborbone.it/alcuni-primati-del-regno-di-napoli-e-delle-due-sicilie/

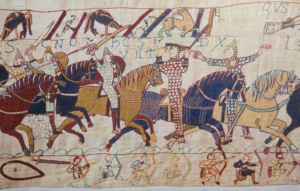

Purtroppo le immagini della nave Francesco I sono soltanto “rappresentazioni pittoriche”, semplicemente perché la fotografia più antica nacque nel 1826 in Francia e cominciò a diffondersi rapidamente dopo il 1840. Il piroscafo fu costruito nei cantieri navali di Castellamare di Stabia nel 1831.

L'esempio del Francesco I non tardò a suscitare l'interesse di altri Paesi marittimi, che cominciarono a investire nel settore delle crociere passeggeri. Questo settore aumentò notevolmente nel corso dei decenni e diventò un pilastro dell'industria turistica mondiale, con milioni di persone che partecipano a crociere ogni anno.

Per concludere, mentre il piroscafo Francesco I rimane un simbolo significativo del Regno Borbonico delle due Sicilie e dei suoi successi marittimi, è importante mantenere una prospettiva storica equilibrata. L'obiettivo della nostra Associazione Marinara è quello di promuovere la conoscenza e l'apprezzamento della storia marittima senza prendere posizioni politiche.

A tal fine, desidero condividere alcune riflessioni del rinomato storico Alessandro Barbero, il cui approccio analitico e documentato fornisce una prospettiva ricca di dati storici e statistiche scientifiche.

Secondo Barbero, non possiamo ignorare gli errori commessi dai Borbone durante il loro regno. Attraverso un'analisi basata su dati numerici e fonti documentate, Barbero offre una visione critica che contribuisce a comprendere appieno il contesto storico in cui operava il Regno delle due Sicilie. Questa chiarezza è fondamentale per una discussione obiettiva e informativa sulla storia marittima e politica del periodo.

Mentre le opinioni possono divergere sul ruolo e sull'importanza dei Borbone, l'inclusione delle analisi di studiosi come Alessandro Barbero ci permette di approfondire la nostra comprensione della storia senza essere influenzati da pregiudizi politici.

In definitiva, ciò che emerge è un quadro complesso e sfaccettato che invita alla riflessione critica e all'apprezzamento delle molteplici sfaccettature della storia marittima del Regno delle due Sicilie e del suo impatto duraturo sulla cultura e sull'eredità marittima italiana e non solo.

Alessandro barbero prende le distanze dal Neo-borbonismo…

https://www.youtube.com/watch?v=T6esgHd0R5w

Fonti:

I siti consultati

ExPartibus

https://www.expartibus.it/francesco-i-la-prima-nave-da-crociera/

Napoli in progress

https://napoliinprogress.wixsite.com/napoliinprogress/single-post/2017/03/15/la-francesco-i-la-prima-nave-da-crociera-al-mondo-nel-1831

https://realcasadiborbone.it/un-po-di-storia-piroscafo-francesco-i-primato-borbonico/

Voce di Napoli

https://www.vocedinapoli.it/2017/08/29/la-francesco-fu-la-nave-crociera-europa/

ALTA TERRA DI LAVORO

https://www.altaterradilavoro.com/la-francesco-i-la-prima-nave-da-crociera-al-mondo/?doing_wp_cron=1711094191.9904980659484863281250

Carlo GATTI

Rapallo, 15 Aprile 2024

LA RAPALLO DI ALTRI TEMPI … LA TAVERNA AZZURRA

LA RAPALLO DI ALTRI TEMPI …

LA TAVERNA AZZURRA

Negli affascinanti anni del dopoguerra, quando la tensione della Guerra fredda permeava l'aria e le onde del Golfo Tigullio danzavano al ritmo delle navi da guerra americane, il mondo dei ragazzini come noi si dipingeva con note vibranti di colore e profumi impregnati di nuove scoperte, un quadro indelebile nel nostro album di ricordi.

Foto dell'autore

Di giorno, curiosi e pieni di meraviglia, ci avventuravamo lungo il Molo Langano di Rapallo per vedere gli alti e composti marinai americani sbarcare con le loro divise bianche, una visione affascinante che ci rapiva letteralmente. Era la prima volta che ci trovavamo di fronte a marinai di colore, una novità che ci riempiva di curiosità. Li seguivamo con gli occhi lucidi di meraviglia e, talvolta, ci sorprendevano con qualche dolciume, regali preziosi che custodivamo gelosamente nei nostri cuori di bambini, peraltro già emancipati da visioni orrende di bombardamenti e sparatorie notturne tra partigiani e nazifascisti.

Il profumo che emanavano, un misto di tabacco e sapone, ci avvolgeva come una carezza amichevole, lasciando dietro di sé una scia di pulito che sapeva di avventura e di mondi lontani.

In quei momenti, le strade si riempivano di vita, con gruppi di marinai che si aggiravano tra le bancarelle di souvenir, mentre altri esploravano gli angoli più nascosti del centro storico alla ricerca delle “lucciole” che, ad ogni arrivo di navi USA alla fonda, giungevano numerose dalle tane dell’angiporto di Genova per aprire la caccia al tesoro con le loro fruttuose avventure da vivere e raccontare...

Note di colore che noi “scoprivamo” ascoltando i commenti dei più grandi che in seguito, per darci un tono malizioso, riferivamo ai nostri coetanei che tanti genitori tenevano ancora prudentemente per mano. Erano parole e concetti … che entravano per la prima volta in quel vocabolario che avremmo usato per sempre nel nostro quotidiano!

Alcune immagini della odierna TAVERNA AZZURRA …

E poi c'era la TAVERNA AZZURRA, un vero e proprio santuario della felicità, situato al centro della passeggiata a mare, dove una sinfonia di profumi esotici si mescolava con l’odore salmastro del mare. Il suo pianoterra ospitava un ristorante dai sapori autentici, mentre la terrazza sopraelevata si trasformava in un giardino incantato, ricco di colori, fiori e luci che incantavano lo sguardo e l'anima.

Ma era di sera che il vero incanto si manifestava. Nonostante le restrizioni imposte dai rigidi canoni educativi del tempo, noi ragazzini della collina di S. Agostino trovavamo rifugio nel magico mondo della musica che entrava con la brezza marina nelle nostre case fino a notte fonda senza chiedere il permesso.

Era il New World col suo jazz e swing, portate dalle big band nostrane alle prime armi, a creare un'atmosfera di festa e allegria che contagiava anche i nostri genitori, reduci dalle dure prove della guerra e desiderosi di ritrovare un po' di leggerezza e spensieratezza.

Insieme a quella “gioia musicale” che ci procurava emozioni e i primi brividi sulla nostra giovane pelle, eravamo travolti da odori intensi di carne alla brace che era un oltraggio alla miseria in cui eravamo nati e di cui ancora soffrivamo in quel periodo di dura e lenta ripresa.

Questa tavola imbandita di gioia e speranza era solo il primo capitolo di una storia di rinascita e speranza. Eravamo ancora con le pezze al culo, ma eravamo testimoni di un cambiamento epocale che avrebbe visto rifiorire tante altre "Taverne Azzurre" lungo i nostri litorali.

E così, tra profumi, colori e note di jazz, i ricordi di quei giorni lontani ma indimenticabili si fondono con la nostalgia di un tempo che non tornerà mai più, ma che continuerà a vivere nei nostri cuori per sempre.

Carlo GATTI

Rapallo, 2 Aprile 2024

IL FARO DI SAN VINCENZO - Portogallo

FARO DI SAN VINCENZO

Latitudine: 37° 01' 30" Nord

Longitudine: 08° 59' 40" Ovest

Cabo de São Vicente: il Faro che guarda la “fine della terra”

Si trova sul promontorio più occidentale del continente europeo, il faro di Cabo de São Vicente è posizionato su una scogliera ripida all’estremità sud-occidentale del Portogallo, finis terrae che sfida la potenza dell’Oceano. Il faro di Cabo de São Vicente è di medie dimensioni, alto 24 metri è poggiato su una scogliera di 75 mt.

Risale al 1846, quando venne costruito per volere della Regina Maria II di Braganza dove un tempo c’era un convento francescano che era pure impegnato come “Servizio Postale” per i velieri di passaggio. Un capitolo di amore e solidarietà che i marinai di tutto il mondo raccontano alle nuove generazioni per non dimenticare!

Le lenti Fresnel, sono il cuore del Faro che si affaccia sullo sconfinato Oceano Atlantico.

Il meccanismo di illuminazione originario era alimentato ad olio, mentre l’attuale – che monta due lampade da 1.000 Watt e può essere visto fino a 60 chilometri di distanza (ovviamente dipende dalla visibilità, dall’assenza di nebbie e foschie, ecc.) utilizza l’elettricità. E’ considerato uno dei fari strategici per la navigazione, tra i più grandi del mondo.

Il promontorio dove sorge il faro, prima ancora di essere dedicato a San Vincenzo da Saragozza, patrono dei marinai il cui corpo martoriato, secondo la leggenda, si sarebbe arenato nei pressi del capo, era già conosciuto dall’antichità e ne parla il geografo greco Strabone che lo chiamò Ofiussa (luogo dei serpenti).

Non solo Geografia! Capo San Vincenzo rappresenta anche tanta Storia

Al largo di questo capo sono state combattute, nel corso dei secoli, numerose battaglie navali.

-

battaglia di Capo San Vincenzo (1337), combattuta tra le flotte castiglianae portoghese, conclusasi con la vittoria castigliana

-

battaglia di Capo San Vincenzo (1641), combattuta durante la guerra dei sette annifra le flotte della Repubblica delle Sette Province Unite e il regno di Spagna e conclusasi con la vittoria spagnola

-

battaglia di Capo San Vincenzo (1681), combattuta tra le flotte dell'Impero spagnoloe del Brandeburgo e conclusasi con la vittoria spagnola

-

battaglia di Capo San Vincenzo (1693), detta anche "battaglia di Lagos", combattuta durante la Guerra della Grande Alleanza tra le flotte del Regno di Francia contro quelle britannica e olandese e conclusasi con la vittoria francese.

-

battaglia di Capo San Vincenzo (1719)fu uno scontro tra le flotte inglesi e spagnole, conclusosi con una vittoria spagnola.

-

battaglia di Capo San Vincenzo (1751), combattuta fra le flotte della Spagna e quella dell'Algeria ottomana, conclusasi con la vittoria spagnola

-

battaglia di Capo San Vincenzo (1780), combattuta fu uno scontro tra le flotte inglesi e spagnole conclusosi con una vittoria britannica.

-

battaglia di Capo San Vincenzo (1797), combattuta durante le Guerre rivoluzionarie francesi: fu uno scontro tra le flotte britannica e spagnola conclusosi con una vittoria britannica.

-

battaglia di Capo San Vincenzo (1833), combattuta durante le Guerre liberali portoghesi: fu uno scontro tra la flotta di Maria II del Portogallo e Michele del Portogallo conclusosi con una vittoria della prima.

I Fari del PORTOGALLO

ALCUNE IMMAGINI DEL

Cabo de São Vicente

RICORDI …

Navigare per anni attraverso l'oceano, dalla vastità delle Americhe alla vecchia Europa, non era solo un viaggio fisico, ma un'esperienza che scavava nel profondo dell'anima marinara di ognuno di noi.

L’attraversamento dell'Atlantico rappresentava sempre una sfida, una battaglia contro il tempo e gli elementi.

I ricordi si accavallano, ma ogni volta, l'attesa di vedere la “scopa” di luce notturna del faro di Cabo de São Vicente (Portogallo) che falciava il cielo, mi avvolgeva in un'atmosfera di profonda emozione.

Non c'erano comfort moderni o tecnologie avanzate a bordo, solo il duro lavoro dei marinai e la costante vigilanza per navigare nelle acque insidiose dell'Atlantico. Le notti erano lunghe e solitarie, con il suono cupo delle onde che battevano contro lo scafo della nave come un'eterna canzone di sfida: un Deguellio sull’oceano!

Cabo de São Vicente era l’unico segno certo di vita sulla terraferma dopo lunghi giorni di navigazione tra cielo e mare. Una vera forza nel buio nero dell'oceano che annunciava il mio abbraccio con la vecchia Europa, con la mia terra amata.

Un misto di felicità per il ritorno imminente ma anche di malinconia per il tempo perduto lontano dalla famiglia.

La vista del faro, con la sua luce intermittente tagliare l'oscurità, significava sopravvivenza, un'altra vittoria contro la natura selvaggia dell'oceano.

Eppure, non c'era tempo per festeggiare o per lasciarsi andare alla nostalgia della terra lontana. La vita di bordo richiedeva concentrazione e determinazione, con il pensiero della famiglia e del mio golfo ridossato e relegato a un secondo piano di fronte alla necessità di sopravvivere e completare la traversata.

L'avvistamento del Faro di Cabo de São Vicente non era solo un segno di avvicinamento alla terraferma, ma anche un momento di tensione e adrenalina per il traffico navale in entrata e in uscita dallo STRETTO DI GIBILTERRA.

Traffico Navale - Stretto di Gibilterra

Le correnti oceaniche e le tempeste imprevedibili rendevano ogni avvicinamento al faro un'impresa rischiosa, con l'equipaggio in allerta per affrontare le insidie sempre in agguato di rotte navali incrociate, vorticose e omnidirezionali.

Gibilterra – Il moderno monumento simbolico delle Colonne d’Ercole al Cancello degli Ebrei.

CONTE DI SAVOIA – Passaggio dello Stretto di Gibilterra

Gibilterra era considerata, dagli antichi greci e romani, uno dei punti che delimitavano la terra conosciuta. Il mito vuole che sia stato il semidio Ercole a porre due Colonne ai lati dello Stretto di Gibilterra, tra i promontori di Calpe, ovvero la Spagna, e di Abila, l’Africa. Questo è il motivo per cui ancora oggi, simbolicamente, lo stretto è noto anche come Colonne d’Ercole.

Sul finale della traversata, le miglia nautiche scorrevano più veloci e il vecchio Continente, con le sue mitiche Colonne d’Ercole, era pronto ad accogliere la nostra nave tra le sue braccia. E così, mentre la luce del faro ci guidava verso casa, il mare continuava a suonare la sua musica, il suo Deguellio di ricordi e segreti di ogni viaggio. E io, nel cuore di quel mare infinito, mi sentivo a casa e straniero, avvolto nel dolce abbraccio della nostalgia e della speranza.

Tra poco saremmo entrati nel MARE NOSTRUM e già sentivo il profumo di casa immaginando le nostre famiglie trepidanti sulla banchina del porto di Genova dopo lunghi mesi d’attesa.

Quando infine la nave attraccava e l'equipaggio poteva mettere piede sulla terraferma, non c'era spazio per la malinconia o la contemplazione poetica. Era solo il momento di scaricare le merci, affrontare le formalità portuali e prepararsi per il prossimo viaggio, con l'oceano sempre in attesa di reclamare chiunque osasse sfidarne le profondità implacabili.

I POSTINI DEL MARE

https://www.marenostrumrapallo.it/post/

di Carlo GATTI e Nunzio Catena

ALCUNE NOTE TECNICHE SUL MISTERIOSO SERVIZIO DEL FARO

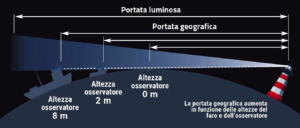

PORTATA GEOGRAFICA

E’ la massima distanza dalla quale può essere avvistata una luce, esclusivamente in funzione della curvatura terrestre. La portata geografica dipende quindi dall’altezza della luce e dall’elevazione dell’occhio dell’osservatore.

PORTATA LUMINOSA

E’ la massima distanza dalla quale può essere avvistata una luce in un dato istante, in funzione dell’intensità luminosa (o portata nominale) e della visibilità meteorologica (o trasparenza atmosferica) in atto.

Per definizione quindi la portata luminosa è variabile in funzione della trasparenza atmosferica.

Nei Fari più importanti, generalmente la portata luminosa è sempre maggiore della portata geografica, così che lo “scintillio della “scopa” del faro sul riverbero dell’acqua si manifesta a notevole distanza nelle ore notturne.

Dipende dalla velocità della nave e dalle condizioni meteo, ma si può dire che la scopa, anche in epoca moderna, anticipa di ore il segnale luminoso vero e proprio del faro, ed anche la gioia “irrefrenabile che il “marinaio” prova nel sentirsi “quasi” a casa.

Tutti i naviganti, in tutte le lingue e dialetti, lo chiamano: porto cosce! E ciò accadeva già molto tempo prima che Fabrizio De André immortalasse quel “desiderio” con la meravigliosa canzone JAMIN-A.

Quanti marittimi sono transitati davanti alla LANTERNA di Genova felici all’arrivo e tristi alle partenze sulle loro navi in rotta verso i sevenseas?

Solo LEI, la LANTERNA potrebbe dirlo dall’alto della sua maestà laica ed anche religiosa con il suo stemma crociato rivolto verso la città portuale.

IL FARO VISTO DA …

Non riesco a pensare a nessun altro edificio costruito dall’uomo che sia altruistico quanto un faro. Sono stati costruiti solo per servire.

(George Bernard Shaw)

Fare il guardiano è un dovere, una responsabilità. Bisogna essere predisposti. Le difficoltà sono moltissime, i gabbiani, i topi, l’isolamento, in cui trascini anche la famiglia. Con mia moglie e le mie tre figlie abbiamo passato anni interi vedendo pochissima gente. Ma almeno io la solitudine non la sentivo. A volte mi incanto pensando a quanti miliardi di occhi mi hanno visto senza che io li vedessi.

(Ex guardiano del faro di Lampione, al largo di Lampedusa)

Molti sostengono che il faro più bello del mondo sia quello di Bell Rock, piantato su uno scoglio del Mare del Nord, a 11 miglia dalla costa. Lo scoglio si chiama Bell proprio perché nel 1300 c’era una campana a segnalare la secca, ma dopo appena un anno se la prese un pirata olandese. Ogni inverno almeno sette navi scomparivano nella zona e una tempesta ne affondò 70 tutte assieme. Fu però la perdita nel 1804 della HMS York, un vascello di terza classe da 74 cannoni, a fare decidere il Parlamento a rispolverare una vecchia, impossibile idea dell’ingegnere scozzese Robert Stevenson, nonno dello scrittore Robert Louis:

Un-faro-in-mezzo-al-mare.

(La Stampa 2008)

Carlo GATTI

Rapallo, mercoledì 27 Marzo 2024

OROMARE - TUTTI I SERVIZI DELLA SOCIETA' OROMARE DI GENOVA - PARTE SECONDA

OROMARE

PARTE SECONDA

TUTTI I SERVIZI DELLA SOCIETA’ OROMARE DI GENOVA

Molo Giano - Genova

Sede Ufficio Operativo

Direttore Generale

Michele ORONTI

Il porto di Genova si estende per circa 20 chilometri, offrendo infrastrutture per accogliere una vasta gamma di navi, dalle navi passeggeri alle petroliere, dai container alle imbarcazioni turistiche.

Mentre le grandi navi attraggono l'attenzione dei visitatori con la loro imponenza, c'è un mondo di attività meno conosciute che avvengono sottobordo. Tra queste, troviamo le barche da lavoro, silenziosamente impegnate nelle loro mansioni di supporto vitale per il funzionamento del porto.

Da chiatte a rimorchio a pontoni specializzati, queste imbarcazioni svolgono una miriade di compiti fondamentali. Sono le ancelle premurose delle navi, pronte a intervenire per riparazioni, trasbordi di carichi speciali, pulizia e manutenzione della carena. Spesso trascurate dall'occhio del visitatore, queste barche da lavoro svolgono un ruolo cruciale nell'ecosistema portuale.

In questo articolo, ci addentreremo nel mondo affascinante e poco noto dei servizi tecnici ed ecologici offerti dalle barche da lavoro nel porto di Genova. Esploreremo come l'industria marittima sia in continua evoluzione per soddisfare le esigenze del commercio moderno e affrontare le crescenti preoccupazioni ambientali. Dall'implementazione di pratiche sostenibili alla gestione delle attività offshore, scopriremo come il porto di Genova si adatti ai cambiamenti del tempo.

Questo viaggio ci permetterà di apprezzare non solo la vasta gamma di attività supportate dal porto, ma anche il ruolo cruciale degli imprenditori locali nell'innovazione e nel miglioramento di questo vitale snodo commerciale.

Dopo anni di lavoro nel porto di Genova, ho avuto il privilegio di scoprire la funzione strategica di un Armatore silenzioso, che con la sua Società si è affermato come uno dei pilastri centrali che sostengono le operazioni navali presso la "Superba".

Questa rivelazione ha accentuato ancora una volta la straordinaria capacità degli imprenditori liguri di affrontare sfide e intraprendere iniziative nell'ambito marittimo, soddisfacendo ogni esigenza delle navi che fanno scalo presso questo porto iconico.

Benvenuti a questa intervista dedicata al mondo dell'imprenditoria marittima, dove esploreremo il ruolo fondamentale di un nostro concittadino di Rapallo nel cuore del porto di Genova. Scopriremo come il tessuto industriale della regione sia intimamente intrecciato con le attività portuali che alimentano uno dei più grandi porti del Mediterraneo.

Senza ulteriori indugi, vi invito a esplorare insieme il mondo affascinante e vitale dell'imprenditoria marittima attraverso gli occhi e le esperienze del nostro interlocutore: Presidente Michele ORONTI al quale poniamo soltanto alcune parole-chiave.

Qual è il Profilo Aziendale della sua attività nel Porto di Genova?

Sin dalla sua fondazione Oromare ha concentrato esperienza e professionalità in un settore specifico, garantendo un valido supporto logistico ai cantieri navali ed ai terminal portuali, grazie al trasporto merci, attrezzature e materiali; collaborando con enti di primaria importanza, sia pubblici che privati; la tipologia e la consistenza dei servizi effettuati hanno portato la Società ad essere considerata un valido referente in termini di consulenza, di trasporto e di noleggio nel settore di specializzazione.

In ambito portuale la Oromare opera principalmente in tutto il territorio di Genova, per conto di Organismi Nazionali e Società di Gestione, realizzando servizi che vanno dai trasporti di carichi eccezionali agli imbarchi/sbarchi per sollevamento di carichi sino a 200 tonnellate, dal noleggio di distanziatori e scalandroni al trasporto di acqua dolce, dal ritiro e smaltimento acque nere/grigie al ritiro e smaltimento di rifiuti, dai disinquinamenti e bonifiche di specchi acquei ai lavori di marineria.

Servizi considerevoli sono stati realizzati sia in ambito nazionale che internazionale per grandi gruppi come Saipem S.p.A., Impresa Pietro Cidonio S.p.A., Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Fincantieri S.p.A., Navalmare S.r.l., Fagioli S.p.A., Officine San Giorgio del Porto S.p.A., T. Mariotti S.p.A., Società Italiana per Condotte d’Acqua S.p.A., Terminal Sech S.p.A., Marina Militare Italiana e diversi Broker marittimi.

Quale è La Mission quotidiana?

Ogni giorno siamo impegnati nella nostra MISSION che è quella di fornire ai nostri clienti i migliori servizi di trasporto, rimorchio e sollevamento in termini di flessibilità, puntualità, costo e affidabilità, con la precisione e la qualità che ci contraddistinguono.

Passione, coraggio e rispetto sono i valori distintivi dell'azienda.

La cura in ogni dettaglio e l'attenzione nel seguire ogni esigenza del cliente sono per noi azioni imprescindibili per qualsiasi tipo di servizio offerto e tutti i nostri sforzi sono tesi a raggiungere questo risultato.

Crediamo quindi necessario esprimere la vision, la mission e i valori aziendali, così da far capire ai membri che compongono l'azienda, ai collaboratori e ai clienti dove vogliamo arrivare e i nostri futuri obiettivi.

Costantemente ci rapportiamo con tutti i nostri collaboratori affinché comprendano e condividano la visione ed il desiderio che abbiamo nell’eliminare ogni genere di problema per i Clienti.

Quali sono i principali sistemi di gestione integrata adottati da Oromare S.p.A. e quali standard internazionali seguono?

Come Politica Aziendale, Oromare da anni mantiene un sistema di gestione integrata Qualità/Ambiente/Sicurezza secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001.

I requisiti del sistema ci permettono di mantenere il passo dell’evoluzione del mercato e, nello stesso tempo, ci consentono di operare efficacemente nel rispetto dell’ambiente e alla sicurezza sul lavoro.

Il crescente coinvolgimento degli operatori e il costante impegno dell’Organizzazione sui temi ambientali e di sicurezza, nonché un netto miglioramento organizzativo sono stati i principali risultati diretti conseguiti attraverso il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato SQA.

A tale proposito vogliamo sottolineare l’impegno che dedichiamo e lo sforzo finanziario che affrontiamo tutti gli anni per mantenere armati ed in ottime condizioni tutti i nostri mezzi. Ogni prescrizione, modifica tecnica e sostituzione di elementi relativi le strutture della flotta, richiesta dall'Ente di Classifica (R.I.N.A.), viene osservata scrupolosamente.

Apportiamo sempre migliorie strutturali, peraltro non prescritte dall'Ente di Classifica, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle imbarcazioni sul piano della "qualità operativa". Le pitture utilizzate sono di nuova tipologia atte a garantire la salvaguardia dell’ambiente marino. Ogni fase della riclassifica e dell'armamento dei vari mezzi viene effettuata nel massimo rispetto sotto l’aspetto “Sicurezza ed Ambiente”.

Il miglioramento ambientale continuo viene perseguito stabilendo impegni per ridurre gli impatti che le attività svolte possono avere sul territorio, al fine di prevenire l’inquinamento e ridurre il consumo di risorse anche in conformità della legislazione vigente.

Per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro siamo impegnati nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è attuata sia con il rispetto di tutta la legislazione applicabile, sia dei requisiti a cui l’Organizzazione stessa ha voluto aderire implementando il proprio sistema di gestione, tra cui vi è, nell’ottica del miglioramento continuo, un costante impegno nel coinvolgimento degli operatori ai quali vengono conferiti gli incarichi più congeniali e per i quali sono stati definiti programmi di formazione ed addestramento mirati.

Pertanto, i nostri obiettivi primari sono la piena adesione a tutti i requisiti e lo sforzo di operare garantendo la conformità alle norme di riferimento esercitando un adeguato controllo ed applicando tutte le misure di prevenzione e protezione in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Data la totale assenza di malattie professionali e la bassissima presenza di infortuni degli ultimi anni, intendiamo migliorare le nostre prestazioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro diminuendo o eliminando tutti quegli eventi collegati all’attività lavorativa che potrebbero provocare infortuni o malattie professionali, riesaminando puntualmente e periodicamente gli obiettivi e i traguardi.

Abbiamo stabilito criteri e metodi per valutare tutti i rischi con l’obiettivo di monitorarli costantemente aggiornando, di continuo, la valutazione dei rischi.

I nostri servizi, prima di essere predisposti, vengono valutati ed analizzati nel loro insieme al fine di prevedere tutti i possibili aspetti (tecnico, operativo, di sicurezza per gli operatori, di rispetto per l’ambiente, economico…).

Raggiunto il risultato si procede, in accordo col SPP, con l’istruzione e l’assegnazione degli incarichi ai vari operatori i quali sono guidati da esperti Comandanti e Direttori di Macchina.

Gli sforzi della Dirigenza, congiunti a quelli dei collaboratori, operanti in maniera sinergica e con affiatamento, sono ripagati dall’apprezzamento, da parte delle Autorità e della Clientela.

Per ottenere i risultati sopradescritti realizziamo programmi di addestramento del personale volti alla sicurezza, alla tutela ambientale ed al rispetto della conformità dei requisiti di qualità.

Qual è lo scopo del Codice Etico all'interno di Oromare S.p.A.?

Il Codice Etico e Modello OGC contiene l’indicazione dei principi etici rilevanti per Oromare S.p.A., anche ai fini della prevenzione dei reati ex D.Lgs. 231/01, e costituisce un elemento essenziale di controllo preventivo.

In termini generali il Codice Etico è il documento ufficiale della nostra Società che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità ai quali si ritiene debbano uniformarsi i comportamenti dei dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori, pubblica amministrazione ed in generale di tutti coloro che entrano in contatto con la nostra realtà aziendale.

Il mio invito è quello di osservare i principi di seguito elencati, per contribuire ad accrescere il valore e la reputazione della nostra Società.

La ringrazio per la sua chiarezza e disponibilità!

Il nostro viaggio nel microcosmo portuale dell’antica Repubblica Marinara prosegue con il racconto dettagliato dello stesso Presidente Michele ORONTI.

SERVIZI OFFSHORE

Rimorchi d’Altura

Chiatte pontate

Rimorchi in tandem

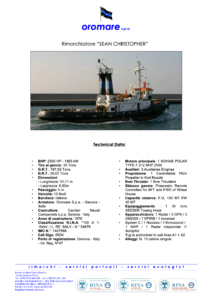

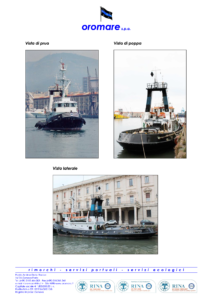

La compagnia armatoriale genovese Oromare ha confermato a SHIPPING ITALY di avere ceduto il Sean Cristopher, (nella foto) datato rimorchiatore d’altura della sua flotta – è stato realizzato nei cantieri Campanella di Savona nel 1976 – che assumerà la bandiera del Togo e passerà nelle mani di un operatore attivo nell’offshore africano.

“Abbiamo siglato un Moa con l’acquirente, l’operazione si concluderà nel giro dei prossimi 60-90 giorni. Dopodiché, il Sean Cristopher, che non era armato, verrà rimorchiato in un cantiere navale in Francia dove verrà sottoposto a lavori per il rinnovo della classe” spiega Michele Oronti, alla guida della società nelle vesti di amministratore delegato. Trattandosi di un mezzo di una certa età, l’operazione ha un valore “risicato”, spiega Oronti, ovvero di “circa 55mila euro”. La sua cessione trova quindi ragione soprattutto nella volontà di ringiovanimento della flotta di Oromare, che si sposa anche con le esigenze dello stesso porto di Genova.

“La Port Authority ci ha chiesto di liberare nei prossimi mesi la sede in cui attualmente sono ormeggiati i nostri mezzi, a Calata Santa Limbania, per potere dare avvio ai lavori che interesseranno l’Hennebique e Ponte dei Mille” continua Oronti. “Il nuovo sito non è stato ancora individuato ma, dato che lo specchio acqueo a nostra disposizione potrebbe essere inferiore, abbiamo condiviso l’impostazione di mantenere in flotta i mezzi realmente operativi. L’ideale per noi sarebbe di poter disporre, in quel caso, di più spazio a terra in modo da condurvi alcune attività che oggi svolgiamo sui mezzi in mare”. Con quest’ottica, la compagnia sta valutando anche alcune demolizioni, in particolare di alcune delle sue chiatte più datate, che “in quel caso faremo fare a Genova, a San Giorgio del Porto (entrato peraltro recentemente nella compagine azionaria, ndr)”.

Sul fronte opposto, ovvero quello di eventuali ingressi in flotta, Oromare come già anticipato sta procedendo nell’iter per il riacquisto del Sea Dream da Ocean (di cui dispone ora sulla base di un noleggio a scafo nudo con la società triestina in scadenza a fine 2022 con opzione d’acquisto), per il quale sta vagliando alcune possibilità di finanziamento da parte di istituti bancari, mentre, conclude Oronti, pur continuando a osservare il mercato, valuterà successivamente ulteriori acquisizioni.

RIMORCHI D’ALTURA

Con il trascorrere degli anni, ampliando e rafforzando le nostre attività, ci siamo specializzati nei rimorchi d'altura in tutta l'area del Mediterraneo e non solo.

Grazie ai nostri rimorchiatori, i quali hanno diverse caratteristiche tra loro, siamo in grado di soddisfare tutte le diverse tipologie di servizio richiesto.

M/R SEA DREAM

Caratteristiche tecniche

-

BHP: 4.640 - 3460 BKW - 900 RPM

-

Tiro al gancio: 63,6 Tons

-

Velocità: 12,4 Nodi massima - 9 nodi economica

-

G.R.T.: 354 - N.R.T:. 106 - Dislocamento: 322 Tons - 96 Tons - 499 Tons

-

Dimensioni:

- lunghezza: 35,26 m.

- Larghezza: 10,00 m.

-

Pescaggio massimo: 4,63 m.

-

Spazio in coperta: 13 x 6,3 m. = 81,90 sqm

-

Capacità massima di carico: 85 Tons - 3 Tons/mq

-

Classificazione: RINA: C#Hull*MACH Tug; Navigazione illimitata

-

IMO: 9560259

-

Armatore: Oromare S.p.a. - Genova - Italia

-

Costruttore: Cantieri Damen

-

Anno di costruzione: 2011

-

Motore principale: 2 Caterpillar C280-6/CS

-

Propulsione: 2 Fixed pitch propellers in a propeller nozzle

-

Bow Thruster: 215 kW

-

Equipaggiamento: Cavi m 850 + m 450 + (m 750 spare)

- 1 x 850 m towing cable Ø 48 mm/12 layers

- 1 x 450 m towing cable Ø 48 mm/12 layers

- 1 x 750 m spare cable Ø 48 mm/12 layers

- 1 70 tons Towing Hook

-

Cam Fork A fork combined with 2 towing pins - WK-Hydraulics

-

Stern Roller: 35 Tons – Breadth: 3 m.

-

Gru idraulica: 2,2 tons at 8,60 m. - 1,25 tons at 12,60 m.

-

Alloggi: 8 singole cabine

-

Fabbricatore acqua: 4 MT/day

-

Capacità delle tanke: F.O. 163 MT (lt 193.000) - FW 15 MT

-

Miglia a velocità economica: 6.000

-

Brake Holding capacity: 1 x150 Tons + 1 x 100 Tons

-

Ancore: Chain - 2 x 360 Kg. - 2 x 8 lengths per ancora (175 m ognuna)

-

Battello di emergenza: Si

GIANEMILIO C.

Sean Cristopher in banchina

Caratteristiche tecniche

-

BHP: 3060HP - 2251 KW

-

Tiro al gancio: 48 Tonnellate

-

G.R.T.: 248 Tonnellate

-

N.R.T.: 74 Tonnellate

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 32 m.

- Larghezza: 8,50 m.

- Pescaggio: 4,80 m.

-

Spazio in coperta: 10,80 x 5,40 = 58 sqm

-

Velocità: 13 Nodi

-

Bandiera: Italiana

-

Armatore: Oromare S.p.a. - Genova - Italia

-

Costruttore: Coop Metallurgica Ing. G. Tommasi -Ancona - Italia

-

Anno di costruzione: 1983

-

Classificazione RINA: *100 A 1-1NAV. I.L. RE - N.° 62929

-

IMO N.°: 8209913

-

Nominativo Internazionale: I Z E H

-

Porto di registrazione: Genova - Italia - Int. Reg. N°48

-

Motorizzazione: Nohab Polar Type P 312 BHP 3060

-

Generatori ausiliari: 3 Auxiliaries Engines

-

Propulsione: 1 Controllable Pitch Propeller in Kort Nozzle

-

Bow Thruster: 2 Bow Thrusters

-

Sblocco gancio: Pneumatic Remote Controlled fm AFT and FWD of Wheel House

-

Capacità cisterna: F.O. 140 MT FW 60 MT

-

Equipaggiamento: 2 Drums Waterfall Winch ( NORWINCH)

- 1 x 572 m towing cable Ø 46 mm

- 1 x 300 m towing cable Ø 46 mm

- 1 50 tons SEEBEK Towing Hook

- 1 Stern Roller

- Il rimorchiatore è autorizzato a navigare in area A1 + A2

-

Alloggi Equipaggio: N. 8 cabine singole

SEAN CHRISTOPHER

Caratteristiche Tecniche

-

BHP: 2500 HP - 1865 kW

-

Tiro al gancio: 35 T.

-

G.R.T.: 197,55 T.

-

N.R.T.: 26,07 T.

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 31,11 m.

- Larghezza: 8,83 m.

- Pescaggio massimo: 4,40 m.

-

Velocità: 13 Nodi

-

Armatore: OROMARE S.p.a. - Genova - Italia

-

Costruttore: Cantieri Navali Campanella s.p.a. - Savona - Italia

-

Anno di costruzione: 1976

-

Classificazione RINA: *100 A 1-1NAV. I.L. RE. SALV.- N.° 54679

-

IMO N.°: 7427568

-

Call Sign: IRDK

-

Motore principale: 1 Nohab Polar Type F 212 - BHP 2500

-

Ausiliari: 3 Auxiliaries Engines

-

Propulsione: 1 Controllable Pitch Propeller in Kort Nozzle

-

Bow Thruster: 1 Bow Thrusters

-

Sblocco al gancio: Pneumatic Remote Controlled fm AFT and FWD of Wheel House

-

Capacità cisterna: F.O. 150 MT FW 45 MT

-

Equipaggiamento : 1 35 tons SEEBEK Towing Hook

-

Apparecchiature:

- 1 Radar / 3 GPS / 3 GMDSS / 1 EPIRB

- 1 Inmarsat - System C / 1 Navatex / 1 Echosound /1 WHF

- 1 Radar Trasponder /1 Autopolot

- il rimorchiatore è autorizzato a navigare in Area A1 + A2

-

Alloggi: 13 cabine singole

RIMORCHI IN TANDEM

SERVIZI PORTUALI

CHIATTE PONTATE

CASTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

Galleggiante - Non dotato di auto-propulsione.

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 30 m.

- Larghezza: 10 m.

- Profondità: 3 m.

-

Classificazione Ri.N.A: 100 A 1

-

N° iscrizione Ri.N.A: 55151

-

Abilitazione: Trasporto carichi solidi in coperta e liquidi in tanks.

-

Navigazione: Internazionale

-

Certificato di classe: No. 9904793

-

Caratteristiche principali: m. 30 x 10 x 3 - TSL 242,56

-

Portata: Ton. 400 - (2T/m2) in coperta o Ton. 500 liquidi in tanks

-

Spazio libero x caricazione: m. 30 x 8,6 = mq. 258

-

Bandiera: Italiana

-

Cantiere di costruzione: Cantiere Navale Euromare - Sarzana

-

Data di costruzione: 1975

-

Impianto di pompaggio liquidi e zavorra

ORION II

Caratteristiche tecniche:

-

Galleggiante - Non dotato di auto-propulsione.

-

Classificazione RINA Pontoon; Special Navigation

-

N° iscrizione RINA 97672

-

Abilitazione: Trasporto carichi solidi e/o attrezzature sul ponte

-

Navigazione: Internazionale entro 20 miglia dalla costa

-

Caratteristiche principali: m 49,56 x 19,50 x 4,30 - TSL 1.080

-

Portata: 10T/m2 - Ton. 1.800 (Baricentro m. 3,70) – Ton. 1000 (Baricentro m.9,2) – Ton. 300 (Baricentro m. 20,0)

-

Spazio libero x caricazione: Completo – Bitte sotto altezza coperta

-

Bandiera: Italiana

-

Data di costruzione: 1977

-

Autorizzato all’imbarco RoRo: attraverso rampa da m. portata rotabile T. 90 – Per asse T. 8,5

MYKONOS 1°

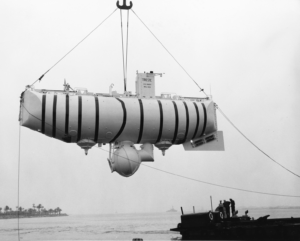

Oromare S.p.A. ha preso parte, grazie alla capacità dei mezzi che compongono la sua flotta, tra cui un pontone galleggiante con una capacità di sollevamento fino a 200 t., a tutte le fasi di smantellamento del relitto Costa Concordia.

Il pontone, denominato "Mykonos I", è stato principalmente impiegato durante tutte operazioni riguardanti le fasi di sollevamento e trasporto dei cassoni usati per tenere a galla la nave.

Caratteristiche tecniche:

-

Tipologia: Galleggiante a biga per sollevamenti

-

Propulsione: Non autopropulso

-

Bandiera: Italiana

-

N° Iscrizione RI.N.A: 50528

-

Abilitazione: Sollevamenti in navigazione locale a rimorchio

-

Anno di costruzione: 1972

Caratteristiche principali:

-

Scafo: m. 36,24 x 18,24 x 3,02

-

Altezza biga: 60 m.

-

Pescaggio massimo: 2,5 m.

-

TSL: 783,38 t.

-

Ganci Da Sollevamento: N° 2

-

Portata: 1' gancio da 100 t. - 2' gancio da 200 t

-

Portata massima: 200 t.

Portate/sbraccio: (VEDI GRAFICO)

-

T. 200 - sbraccio m. 09 - altezza del gancio dall´acqua m. 27

-

T. 100 - sbraccio m. 18 - altezza del gancio dall´acqua m. 43

-

T. 50 - sbraccio m. 36 - altezza del gancio dall´acqua m. 19

SERVIZI PORTUALI

-

Rimorchi portuali e costieri

-

Fornitura acqua dolce

-

Distanziatori e parabordi

-

Sollevamenti eccezionali

-

Trasporto liquidi

-

Scalandroni e Lavori di marineria

Ritiro rifiuti

CASTORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

Galleggiante - Non dotato di auto-propulsione.

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 30 m.

- Larghezza: 10 m.

- Profondità: 3 m.

-

Classificazione Ri.N.A: 100 A 1

-

N° iscrizione Ri.N.A: 55151

-

Abilitazione: Trasporto carichi solidi in coperta e liquidi in tanks.

-

Navigazione: Internazionale

-

Certificato di classe: No. 9904793

-

Caratteristiche principali: m. 30 x 10 x 3 - TSL 242,56

-

Portata: Ton. 400 - (2T/m2) in coperta o Ton. 500 liquidi in tanks

-

Spazio libero x caricazione: m. 30 x 8,6 = mq. 258

-

Bandiera: Italiana

-

Cantiere di costruzione: Cantiere Navale Euromare - Sarzana

-

Data di costruzione: 1975

-

Impianto di pompaggio liquidi e zavorra

(Sopra e Sotto) - La Portaerei americana WASP ormeggiata all’OARN e presa in cura dai mezzi della OROMARE.

JANUARIUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

Ufficio matricola : Ge 8752

-

Costruttore: Roncallo e Pastorino - Genova

-

Materiale di costruzione: Acciaio

-

Anno di costruzione: 1995

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 20,17 m.

- Larghezza: 4,00 m.

- Altezza al ponte di coperta: 1,90 m.

- Immersione massima: 1,4 m.

- Immersione minima: 0,9 m.

-

S.L.: 27 t.

-

Velocità in trasferimento: 8 nodi

-

Navigazione cui è abilitata: Nazionale Litoranea

-

Ruolino equipaggio:Persone N° 2

-

Tabella convenzionale: Persone N° 2

Apparato motore

-

Motori (N° e tipo): N° 2 CGT

-

Potenza: 172 x 2 KW (234 x 2 cv)

-

Giri: 2600

-

Eliche: N° 2 passo fisso

-

Generatori Elettrici: 2 c.a.380V-6KWA ed N.1 c.a.220V-4KWA

Apparecchiatura di navigazione/telecomunicazione

-

1 Bussola magnetica

-

1 Apparato VHF fisso + cellulare

Apparecchiattura per disinquinamento

-

Panne costiere mt. 100 gonfiabili - tipo "Mannesman"

-

Rullomotorizzato per panne: Si

-

Compressore per gonfiaggio panne: Si

-

Collegamento a scafo delle panne: Si

-

Ancora:Si

-

Corpi morti: Si

-

Gavitelli:Si

-

1 Skimmer per recupero idrocarburi da m.c. 80/ora

-

1 Discoil da m.c. 12 ora

-

Sistema direcupero Rifiuti solidi galleggianti: Cesto oleodinamico capacità m.c. 0,5

-

1 Contenitorie dedicato per rifiuti solidi recuperati da m.c. 2

-

Impianto fisso per irrorazione disperdenti: Si

-

Impianto fisso ad acqua per pulizia scogliere: Si con prevalenza mt. 30

-

Disperdente "terza generazione": Si da lt. 200

-

Casse strutturali dedicate ai disperdenti: Si x lt. 200

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

Galleggiante non dotato di auto-propulsione

-

T.L.S.: 91,23 t.

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 18,88 m.

- Larghezza: 8,50 m.

- Altezza: 2,0 m.

- Immersione a p.c.: 1,3 m.

-

Coperta: 160 mq.

-

Il pontone è dotato di 3 paratie stagne trasversali.

-

Portata: 150 t.

-

Matricola: GE 8891

SERVIZI PORTUALI

Rimorchi portuali e costieri

In ambito portuale la Società opera principalmente in tutto il territorio di Genova con piccoli rimorchiatori che, grazie anche all'ottima manovrabilità, riescono ad eseguire i servizi in maniera affidabile ed in totale sicurezza.

SEPORT PRIMO

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

Stazza lorda : 40,05 t.

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 17,07 m.

- Larghezza: 4,82 m.

- Altezza di costruzione: 2,07 m.

-

Motore: N° 2 motori diesel sviluppanti un potenza di HP 500

-

Tiro al gancio: 12 t.

-

Velocità: 14 Knts

-

Scafo in acciaio con parabordi perimetrali

-

Ottima manovrabilità

-

Scafo interamente pontato

-

Superficie scoperta ed agibile a pp.: mq. 20

-

Cabina con tavolo e divani per poter ospitare 10 prs

-

Abilitazione alla NNLS entro 3 miglia dalla costa

-

Telefono cellulare

-

Radar

-

Generatore elettrico da 7300 W

-

Spingarda ad alta pressione

SEPORT SECONDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

Stazza lorda : 40,05 t.

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 17,07 m.

- Larghezza: 4,82 m.

- Altezza di costruzione: 2,07 m.

-

Motore: N° 2 motori diesel sviluppanti una potenza di HP 500

-

Tiro al gancio: 12 t.

-

Velocità: 14 Knts

-

Scafo in acciaio con parabordi perimetrali

-

Ottima manovrabilità

-

Scafo interamente pontato

-

Superficie scoperta ed agibile a pp.: mq. 20

-

Cabina con tavolo e divani per poter ospitare 10 prs

-

Abilitazione alla NNLS entro 3 miglia dalla costa

-

Telefono cellulare

-

Radar

-

Generatore elettrico da 7300 W

-

Spingarda ad alta pressione

GIADA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stazza lorda: 11,92 t

-

Motore: 170 HP

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 11,50 m.

- Larghezza: 2,72 m.

-

Trasporto rifiuti solidi sino a m.c. 10

-

Trasporto materiale in stiva sino a T. 5

-

Trasporto rifiuti liquidi in tanks sino a m.c. 5

-

Anno di costruzione: 2008

VENEZIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

Stazza lorda: 20,21 t

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 13,13 m.

- Larghezza : 3,50 m.

-

Pescaggio: 1,80 m.

-

Motore: 10 Cv

-

Potenza al gancio: 5 t.

DISTANZIATORI E PARABORDI

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

Stazza lorda:180,71 t.

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 32,30 m.

- Larghezza: 7,94 m.

- Altezza: 2,50 m.

-

Anno di costruzione: 2001

-

Servizio: Trasporto acqua dolce

-

Capacità: 400 t.

-

Impianto pompaggio liquidi e zavorra

SOLLEVAMENTI ECCEZIONALI

Smantellamento relitto Costa Concordia

Rimozione motori Ursa Major

TRENO AD ANDORA- deragliamento treno sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia

TRASPORTI LIQUIDI

ALISEA

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

Stazza lorda:180,71 t.

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 32,30 m.

- Larghezza: 7,94 m.

- Altezza: 2,50 m.

-

Anno di costruzione: 2001

-

Servizio: Trasporto acqua dolce

-

Capacità:400 t.

-

Impianto pompaggio liquidi e zavorra

CASTORE - POLLUCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

-

Galleggiante - Non dotato di auto-propulsione.

-

Dimensioni:

- Lunghezza: 30 m.

- Larghezza: 10 m.

- Profondità: 3 m.

-

Classificazione Ri.N.A: 100 A 1

-

N° iscrizione Ri.N.A: 55151

-

Abilitazione: Trasporto carichi solidi in coperta e liquidi in tanks.

-

Navigazione: Internazionale

-

Certificato di classe: No. 9904793

-

Caratteristiche principali: m. 30 x 10 x 3 - TSL 242,56

-

Portata: Ton. 400 - (2T/m2) in coperta o Ton. 500 liquidi in tanks

-

Spazio libero x caricazione: m. 30 x 8,6 = mq. 258

-

Bandiera: Italiana

-

Cantiere di costruzione: Cantiere Navale Euromare - Sarzana

-

Data di costruzione: 1975

-

Impianto di pompaggio liquidi e zavorra

SCALANDRONI E LAVORI DI MARINERIA

POSIZIONAMENTO PANNE

SERVIZI ECOLOGICI

Ritiro RifiutI

Ritiro ACQUE NERE/GRIGE

Disinquinamento Bonifiche

contatti

Direttore Generale

|

|

Reparto Commerciale

|

Reparto Operativo e Rapporti con Enti

|

Ufficio Acquisti e Servizio Clienti

|

Reparto Amministrativo

|

Carlo GATTI

Rapallo, 20 Marzo 2024

OROMARE - ATTIVITA' OFFSHORE - PARTE TERZA

PARTE TERZA

ATTIVITA’ OFFSHORE

Rimorchi Particolari

Oromare

2 ottobre 2017

You-Tube

https://www.facebook.com/1766407166924052/videos/2018940891670677?locale=it_IT

Rimorchio chiatta di 1500 mq (m.50x27) per evento Ferrari a Po...

The awesome video of the challenging towage of the huge barge, m. 50x27 and 1500 sqm with a structure 10 m. high, smoothly performed by our nautical means for the presentation of the "@Ferrari Portofino" amazing event.

RIMORCHI D’ALTURA

OROMARE

I nuovi Proprietari di M/v "Moby Baby" hanno scelto OROMARE per rimorchiare il loro traghetto da Genova al Pireo.

Oromare

28 luglio 2017

A causa di un’avaria al motore principale al largo di Cagliari, la Oromare S.p.A Ha dato assistenza provveduto a rimorchiare la M/n “FEO SWAN” a Palermo per le riparazioni.

Due to main engine failure off the cost of Cagliari Oromare S.p.A. has provided its assistance to the M/v “Feo Swan” towing her up to the Port of Palermo to conduct repairs.

Oromare

Nuove illuminazioni per la diga Foranea di Genova.

Il posizionamento delle strutture è avvenuto in maniera perfetta sia grazie all'utilizzo della chiatta "Castore", unita al pontone da sollevamento "Mykonos I", che alla perfetta collaborazione tra l'equipaggio della Oromare ed i tecnici della ditta incaricata per il montaggio.

New lighting on the Genoa dam.

The positioning of the structures was perfectly completed thanks either by the usage of our barge "Castore", in connection with our floating crane "Mykonos I", and the perfect collaboration between our crew members and the technicians of the Company in charge of the assembly.

Oromare

Una difficile operazione di rimorchio da Rijeka a Tolone, di un bacino galleggiante da 139 x 32 m., portata a termine grazie alle competenze ed alla capacità del equipaggio della Oromare.

Another difficult towage operation, of a floating dock 139 x 32 m, from Rijeka to Toulon completed thanks to our crew skills and professionalism.

Oromare

Il rimorchiatore "Sea Dream" della Oromare ha consegnato, dopo 14 giorni di navigazione e grazie ad un perfetto trasporto via mare, le due gru della "Liebherr" a Port Said.

The tugboat "Sea Dream" delivered, after 14 days' sailing and thanks to a perfect maritime transport, two cranes of "Liebherr" to Port Said

Oromare

Il rimorchiatore "Sea Dream" della Oromare durante le attività operative del progetto Burullus di Saipem Portugal Comércio Marítimo

The tugboat "Sea Dream" during the Operational Activities for Burullus Project of Saipem Portugal Comércio Marítimo

Oromare

Il pontone da sollevamento "Mykonos I", durante le fasi di sollevamento/trasporto di uno dei cassoni che tenevano a galla la Costa Concordia, a rimorchio del mezzo portuale della Oromare: "Seport Primo".

Our floating crane "Mykonos I", during the lifting/transport ops of one of caissons used to keep Costa Concordia above water, towed by our port mean "Seport Primo".

Oromare

Il pontone "Mykonos I" mentre effettua il sollevamento eccezionale di un motore da 75 t. della nave "Seabourn Ovation" presso i cantieri Fincantieri (Sestri.Ponente).

Our floating crane "Mykons I" while performing the lifting operation of a 75 t. engine of the vessel "Seabourn Ovation" located FincantieriSestri Ponente Shipyard.

Oromare

Oromare, con il proprio rimorchiatore "Sea Dream" è impegnata nella delicata e difficile operazione di trasporto via mare di due gru della "Liebherr" fino a Port Said.

Oromare is pleased to perform with its tug "Sea Dream" the delicate and difficult operation of transport of two cranes of "Liebherr" up to Port Said.

Gli operatori del gruppo, assistiti dall'azienda del settore trasporti speciali Fagioli Spa che ha caricato le due gru a bordo di una chiatta per mezzo di carrelloni speciali, sono impegnati nella fase più delicata del contratto, owero il completamento del trasporto a destino nel porto egiziano e le relative operazioni di load-out da svolgere appunto nel delicato contesto attuale che sta vivendo la realtà paese Egitto.

Oromare

Si ringrazia il Comune di Portofino per aver condiviso la foto relativa la nostra imbarcazione, con l’enorme chiatta galleggiante utilizzata nell’evento Ferrari tenutosi il 7 e l’8 Settembre, durante l’ingresso nel borgo più bello al mondo.

Oromare

Un altro bacino galleggiante da m. 40x31x25 è stato perfettamente rimorchiato nel Mediterraneo grazie alle competenze del Comandate e dell'intero equipaggio del rimorchiatore della Oromare.

Another floating dock m. 40x31x25 was perfectly towed in the Mediterranean Sea thanks to skills either the Master and the entire crew of our tugboat.

Oromare

Il pontone "Mykonos I" mentre effettua il sollevamento eccezionale di un motore da 75 t. della nave "Seabourn Ovation" presso i cantieri Fincantieri di Sestri Ponente.

The floating crane "Mykons I" while performing the lifting operation of a 75 t. engine of the vessel "Seabourn Ovation" located Fincantieri Sestri Ponente Shipyard.

Oromare

Oromare has performed a perfect towage from Almeria to Naples

Oromare

Due pontoni a rimorchio in tandem alla lunga con due cavi d’acciaio indipendenti come mostra questa foto suggestiva e speciale.

ALCUNE RIFLESSIONI FINALI

In conclusione, l'impegno e gli investimenti degli imprenditori nei mezzi portuali sono un fattore cruciale per lo sviluppo economico e commerciale di una nazione. Tuttavia, è importante riconoscere che tali sforzi possono essere gravemente minacciati dalle instabilità geopolitiche e dalle congiunture globali. Le guerre e i conflitti internazionali, ad esempio, non solo mettono a repentaglio la sicurezza e la stabilità delle economie nazionali, ma anche gli sforzi e i rischi assunti dagli imprenditori coraggiosi come il Comandante Michele Oronti che oggi abbiamo conosciuto.

La complessità delle rotte marittime e la loro vulnerabilità agli eventi globali possono portare a significativi ritardi e interruzioni nelle operazioni portuali, influenzando direttamente il flusso delle merci e l'efficienza delle catene di approvvigionamento. Questo sottolinea l'importanza di strategie di gestione del rischio e di investimenti in infrastrutture portuali resilienti, capaci di adattarsi alle mutevoli circostanze geopolitiche.

Inoltre, è fondamentale che le istituzioni internazionali e i leader politici lavorino insieme per promuovere la pace e la stabilità globali, al fine di mitigare il rischio di interferenze esterne nelle attività commerciali e di garantire un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica.

In definitiva, gli imprenditori che investono nei mezzi portuali si trovano spesso al centro di un equilibrio delicato tra rischio e opportunità. La loro determinazione e il loro coraggio nel fronteggiare sfide complesse sono un tributo alla resilienza dell'imprenditorialità e alla sua capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni globali.

Carlo GATTI

Rapallo, 20 Marzo 2024

URAGANO A RAPALLO - 29.10.2018 - OROMARE S.p.A - PARTE PRIMA

PARTE PRIMA

URAGANO A RAPALLO

Lunedì 29 Ottobre 2018

LA LUNGA ESTATE CALDA

DEL TIGULLIO

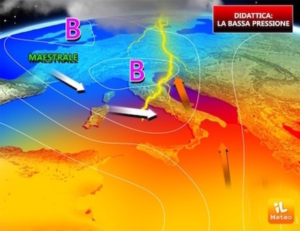

Lunedì, il giorno del disastro, la Pressione Atmosferica era MOLTO BASSA, i due barometri di casa misuravano un valore intorno ai 960 mm.

Pressione atmosferica Bassa significa meno peso dell’aria sul mare che infatti si alza, si gonfia; nel caso specifico pare si sia alzato, in certe zone controllate al largo, di quasi tre metri sul livello medio. Questo primo dato spiega come si siano verificate ONDE ALTE 10 METRI, (un valore normalmente di pertinenza Atlantica) la cui caduta, da una altezza appunto superiore al normale, ha aumentato il potere di sfondamento… contro le dighe, i porti, i pontili e le imbarcazioni.

La lunga estate calda a cui mi sono riferito nel titolo, concerne il fatto che il giorno del disastro, la temperatura del mare era intorno ai 25°, valore molto elevato per la media del periodo che, naturalmente ha condizionato l’aria soprastante spingendola verso l’alto.

Nel frattempo, come da previsione meteo, giunse una forte depressione atlantica composta di aria fredda che, incontrando la massa di aria calda del nostro mare, che ormai si può definire TROPICALE, provocò un vortice CICLONICO, cioè un avvitamento delle due masse d’aria a temperature molto diverse che si dimostrò devastante per la sua forza e velocità!

La Liguria, il porto di Rapallo in particolare, fu devastato da una mareggiata storica: venti a 180 km/h – onde alte più di 10 metri (ARPAL). Nella scala Beaufort corrispondono al numero 12 (fondo scala), il cui termine descrittivo corrisponde a URAGANO. Nella nostra città naufragarono 221 imbarcazioni (dati rilevati dal TG Regionale).

NESSUNA VITTIMA

Non so quanti ex voto siano saliti al Santuario di Montallegro! Ma non possiamo pensare che la Madonna continui a metterci una “pezza”… Era già successo a Santa Margherita nel 1996 e a Rapallo nel 2000. Per non parlare del 2008 a Genova quando fu distrutta dal libeccio l’Isola artificiale al largo di Multedo, mentre a Genova il traghetto FANTASTIC sfiorò la tragedia sull’imboccatura del porto.

Scrivevo in quei giorni ….

“Approfittando del sole beffardo, ieri mattina sono andato a fare un po’ di foto al CIMITERO delle imbarcazioni ammucchiate nel golfo ed in passeggiata a Rapallo. Uno spettacolo surreale simile ad un bombardamento aeronavale… tanti fantasmi bianchi ammucchiati … tante facce in giro senza espressione… senza speranze… volti che ogni tanto alzavano lo sguardo verso il Santuario di Montallegro e mormoravano qualcosa… odore di gasolio e di rumenta salata… a montagne… tante braccia di volontari che mulinavano giubbotti, sacchi di plastica, pezzi di scafo, di legna, parabordi… decine di ruspe che ricordavano nei loro movimenti cadenzati i paesi terremotati di questi ultimi anni.

221 sono i relitti visibili ed invisibili, una strage di ricchezza e di lavoro, di spensieratezza e di vacanze…( Figge de famiggia udù de bun - cantava Faber nella sua Crêuza de mä).

– Pare sia morto tutto! eccetto l’uomo che é rimasto miracolosamente vivo, in piedi, risparmiato proprio da quella Madonna che da lassù vede tutto e forse ha voluto aiutare solo i poveri, i disoccupati… perché ora ci sarà molto lavoro per tutti!!!

Di tutto questo occorre prendere atto e smetterla di sognare… per ricominciare a ricostruire il litorale, i porti, gli esercizi e le case a prova di URAGANO, perché questi fenomeni sono ripetibili!

SCENDE IN CAMPO LA OROMARE

Comandante Michele ORONTI

“Passata è la tempesta”…. Rapallo volta pagina e si affida ad un suo concittadino Michele ORONTI, presidente della OROMARE S.p.A – Genova. “La persona giusta” per ridare alla “perla del Tigullio” il suo antico “salotto buono”.

Molo Giano – Genova - La freccia indica l'Ufficio Operativo della OROMARE nel porto di Genova

OROMARE E’ SUBITO OPERATIVA A RAPALLO CON I SUOI POTENTI MEZZI

17 April 2019

Mareggiata, via i relitti dalla scogliera del lungomare di Rapallo. Il sindaco: “Ce l’abbiamo fatta!”

Per non dimenticare…..

FINE PRIMA PARTE

Carlo GATTI

Rapallo, 19 Marzo 2024

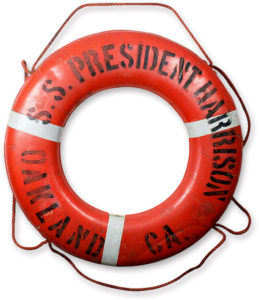

APL - AMERICAN PRESIDENT LINE - PARTE SECONDA

PARTE SECONDA

AMERICAN PRESIDENT LINE

UN PEZZO DI STORIA AMERICANA

Robert Dollar

(1844-1932)

Il 16 maggio 1932, Robert Dollar morì all'età di 88 anni e gli successe il figlio, Robert Stanley Dollar. L'azienda iniziò un costante declino. Le vacillanti società del dollaro si trovavano ora ad affrontare costi operativi in forte aumento.

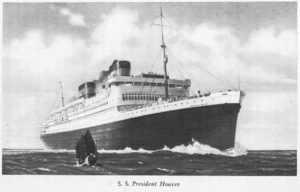

Nel dicembre 1937 la Presidente Hoover si incagliò al largo della costa orientale di Taiwan e fu liquidata come “perdita totale costruttiva”.

Nel 1938 la società aveva un debito di 7 milioni di dollari, con interessi che aumentavano di 80.000 dollari al giorno.

Nel giugno 1938 la President Coolidge fu sequestrata ai sensi della legge dell'Ammiragliato a San Francisco per un debito non pagato di 35.000 sterline.

Bandiera della Old House della Presidente americano Lines, adottata nel 1938.

Nell'agosto 1938, la Commissione Marittima degli Stati Uniti giudicò poco solida la Dollar Shipping Company e ne assunse il controllo, nominando William Gibbs come successore di R. Stanley Dollar e Joseph R. Sheehan come nuovo presidente della compagnia.

Il primo punto della questione era un emendamento allo statuto aziendale, ribattezzando la linea "American President Lines".

Anche American Mail Line fu venduta al magnate del tabacco Richard J. Reynolds e riorganizzata come società indipendente. Con ciò la Dollar Steamship, una forza a lungo potente nella navigazione americana, divenne parte della storia marittima USA.

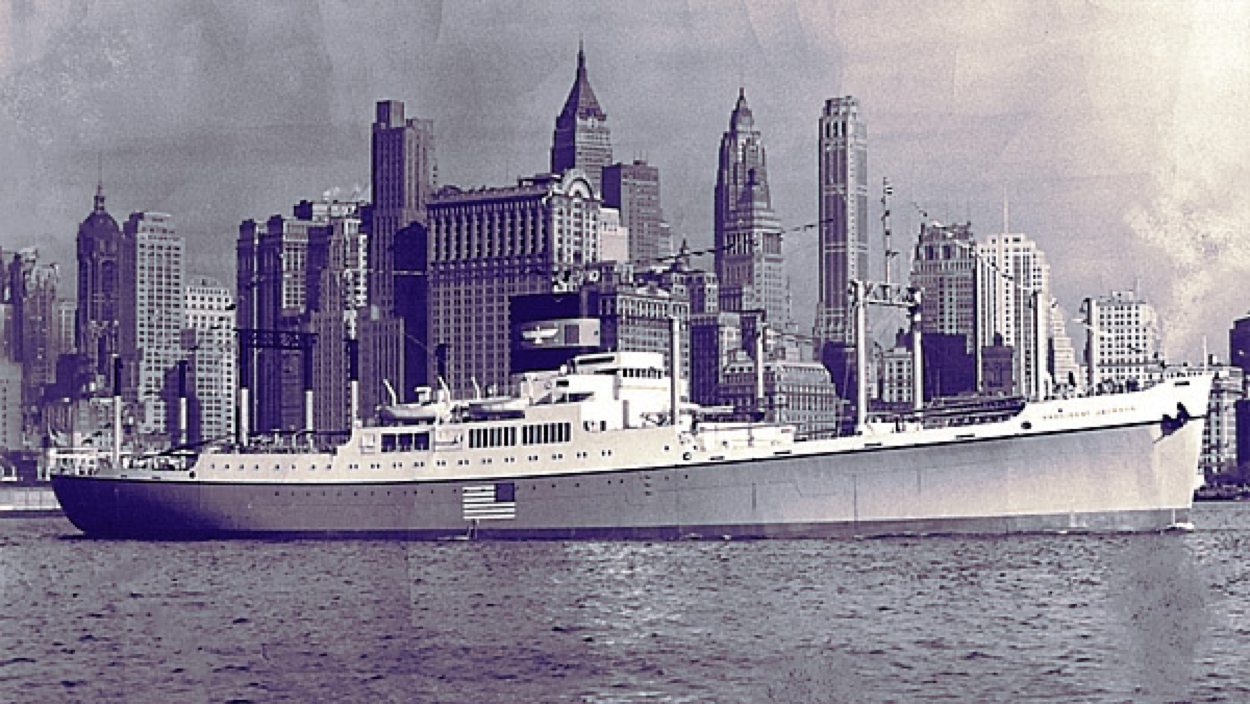

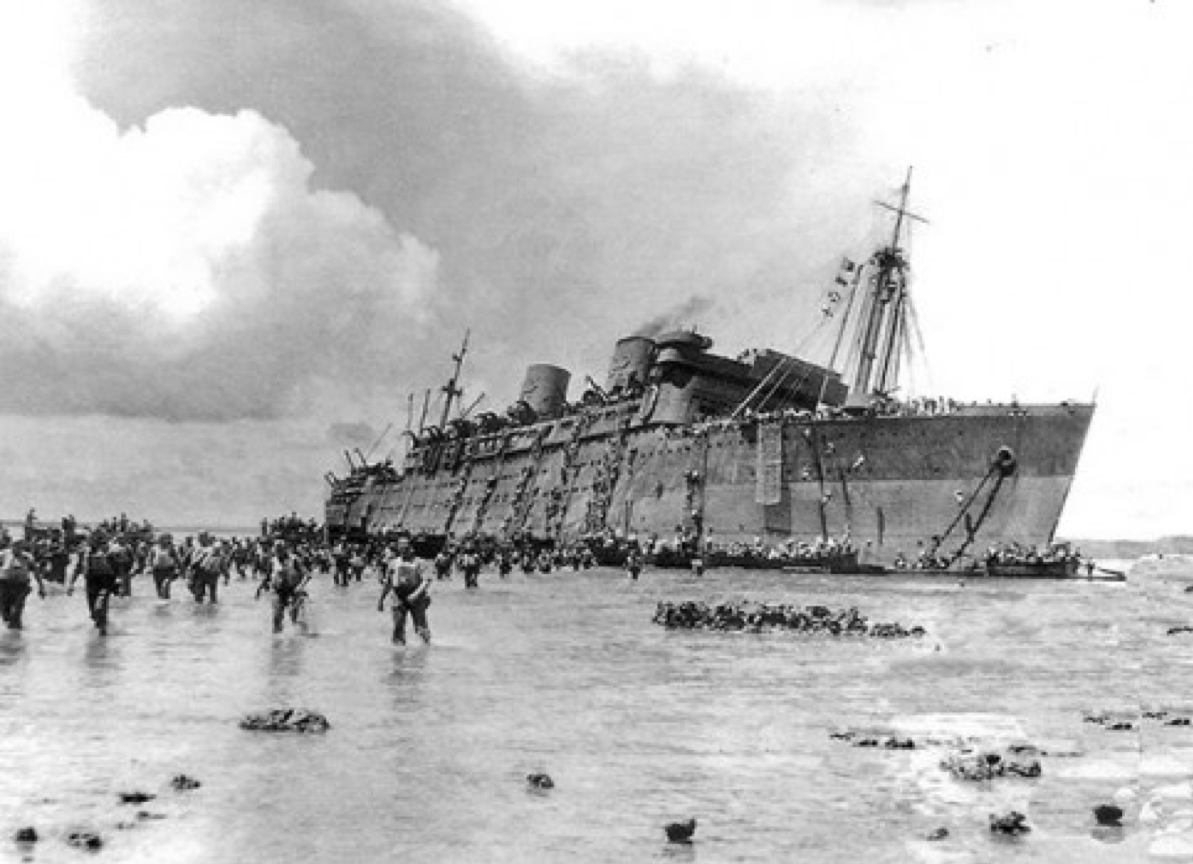

Nel 1940, il governo degli Stati Uniti aveva commissionato 16 nuove navi per l'APL, continuando la denominazione "presidente" delle navi, uno di questi esempi era la SS President Jackson, una nave mercantile di classe C-3.

Nel 1941, gli Stati Uniti entrarono nella Seconda guerra mondiale e nel 1942 fu creata la War Shipping Administration, di cui APL era un agente.

L'APL si è occupata della gestione di alcune navi dell'Amministrazione, della loro manutenzione e revisione, nonché dell'equipaggio e della gestione delle merci e dei passeggeri. Furono utilizzate le navi dell'APL, oltre alle numerose navi Liberty e Victory che furono costruite.

Nel 1944, altre 16 navi furono costruite appositamente per l'APL, inclusa la SS President Buchanan, una nave di classe Victory. Alla fine della guerra, nel 1945, il patrimonio dell'azienda ammontava a 40 milioni di dollari.

La SS LANE VICTORY (classe Victory)

La Lane Victory fu costruita a Los Angeles dalla California Shipbuilding Corporation a varata il 31 maggio 1945.

Durante il suo primo viaggio, il 27 giugno 1945, la Lane Victory trasportò rifornimenti bellici nel Pacifico. La War Shipping affidò la gestione della nave alla APL. La nave era gestita dalla marina mercantile degli Stati Uniti. La guardia armata della Marina degli Stati Uniti, che presidiava i cannoni della nave, lavorava come segnalatori e radiotelegrafisti. Fece due crociere nel Pacifico, a partire dal 10 luglio 1945, verso l’isola di Manus, e la seconda, a partire dal 30 agosto 1945, a Guam, Saipan e Hawaii. Il viaggio a Guam doveva portare cibo sull'isola.

Lungo la strada Lane Victory incappò in un tifone e fu sballottato per 14 giorni. Il 27 febbraio 1946 terminò il suo secondo viaggio. Con la fine della seconda guerra mondiale iniziò a spedire aiuti. Nel marzo 1946 iniziò a consegnare merci in Europa nell'ambito del PIANO MARSHALL. Con la fine del piano di aiuti, l'11 maggio 1948 la Lane Victory fu dismessa a Suisun Bay, in California.

Una delle navi APL della Seconda guerra mondiale sopravvive ancora. La SS LANE VICTORY è una nave tipo-Victory conservata come Nave Museo nella zona di San Pedro a Los Angeles, California. Essendo una rara nave Victory sopravvissuta, è un punto di riferimento storico nazionale degli USA.

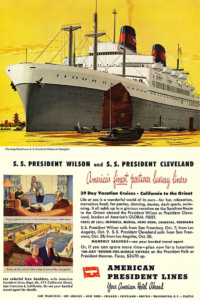

President SS CLEVELAND

SS President Cleveland was an American passenger ship originally ordered by the United States Maritime Commission during World War II, as one of the Admiral W. S. Benson-class Type P2-SE2-R1 transport ships, and intended to be named USS Admiral D. W. Taylor (AP-128). She became the Panamian-flag passenger ship SS Oriental President in 1973 before being scrapped in 1974. She operated on routes in the Pacific Ocean.

President SS WILSON

C'è stata un'altra PRESIDENTE WILSON - Ma fu un'altra storia....

La Presidente Wilson è stata una nave a vapore, costruita nel 1911 nel Cantiere Navale Triestino a Monfalcone per la Unione Austriaca di Navigazione con il nome di Kaiser Franz Joseph I. Stazzava 12.567 tonn., e misurava 145,53 metri di lunghezza e 18,35 di larghezza.

Possedeva eliche doppie e sviluppava una velocità di 17 nodi. Poteva trasportare 125 passeggeri in prima classe, 550 in seconda e 1.230 in terza. Fu varata il 9 settembre 1911 ed effettuò il suo viaggio inaugurale il 25 maggio 1912 sulla rotta Trieste-Buenos Aires.

Il 13 giugno del 1914 effettuò per la prima volta la linea Trieste-Patrasso-Palermo-Algeri-NewYork. A causa dello scoppio della Grande Guerra rimase bloccata nel porto di Trieste dal 1915 al 1918 e poi fu trasferita alla compagnia di navigazione Cosulich dove venne ribattezzata General Diaz e poi Presidente Wilson.

Nel 1930 passò al Lloyd Triestino e fu ribattezzata Gange; nel 1936 fu acquistata dalla Compagnia Adriatica e cambiò nome in Marco Polo. Nel 1944 fu affondata dai tedeschi nelle acque della Spezia. Recuperata nel 1949, fu disarmata l'anno dopo.

L'APL riavviò il suo servizio passeggeri intorno al mondo e l'anno successivo lanciò la SS PRESIDENT CLEVELAND e la SS PRESIDENT WILSON che furono pubblicizzate come “Il tuo Hotel americano all’estero”.

ALBUM FOTOGRAFICO

President Monroe - sopra e sotto

President Wilson

President Coolidge in servizio passeggeri

Versione militarizzata del President Cleveland

USS PRESIDENT POLK (AP-103)

Sopra e sotto: Le gemelle - PRESIDENT CLEVALAND – PRESIDENT WILSON

L’ERA DEI CONTAINERS

Negli anni '50, l'azienda si espanse nuovamente, costruendo più navi; 11 furono costruite tra il 1952 e il 1954. Queste includevano navi mercantili di classe C-4. Inoltre, è stata finalmente raggiunta una soluzione nel caso del dollaro. Invece di riprendere la società dalla famiglia Dollar, questa è stata venduta a un gruppo di investitori guidati da Ralph K. Davies per 18,3 milioni di dollari. In questo periodo Davies acquisì anche il controllo di American Mail Line con l'obiettivo di reintegrarla nell'APL.

Nel 1958, la società iniziò a studiare la possibilità della containerizzazione e inviò gruppi di ricerca in 28 porti principali. In seguito alle loro segnalazioni, Davies ha iniziato a integrare i container nell'attività dell'azienda.

Nel 1961, la compagnia aveva iniziato a varare navi in grado di trasportare container, le prime due di queste erano la combinazione di navi portacontainer SS President Tyler e SS President Lincoln. Anche i porti hanno iniziato ad adattarsi al nuovo sistema basato sui container, sebbene molti potenziali clienti fossero ancora diffidenti. Entro la fine del decennio, la compagnia stava ancora lanciando navi combinate piuttosto che navi portacontainer completamente cellulari come già impiegate da diverse linee statunitensi, britanniche, europee e giapponesi, ma nel 1969, il 23% delle attività della compagnia si spostava tramite container.

Un container APL da 20 piedi montato su un telaio è parcheggiato in una banchina di carico di un magazzino negli Stati Uniti.

Il crescente utilizzo dei viaggi aerei fece sì che i servizi passeggeri della compagnia fossero in costante calo nel corso degli anni '60 e nel 1973, l'ultima nave di linea APL, la SS President Wilson, completò il suo ultimo viaggio intorno al mondo e fu venduta. Sempre nel 1973, l'American Mail Line fu completamente assorbita dall'APL e alle sue navi furono successivamente assegnati i tradizionali nomi "President".

Nel 1971 l'uso dei container era nuovamente aumentato; Il 58% dell'attività dell'azienda si è spostata tramite container. Durante i primi anni '70, la compagnia convertì molte delle sue tradizionali navi portacontainer e combinate in navi portacontainer più efficienti e ordinò quattro navi portacontainer di nuova costruzione.

Nel 1977, tuttavia, la linea si ritirò dal servizio merci mondiale per concentrarsi su rotte puramente transpacifiche.

Nel 1978, l'azienda ha iniziato a lavorare sul concetto di Servizio Intermodale Integrato senza soluzione di continuità nel mercato statunitense: l'idea di spostare merci containerizzate tramite nave, treno e camion sotto un'unica identità aziendale.

Nel 1979, APL iniziò il LinerTrain, un servizio ferroviario diretto su ponte terrestre che trasportava container da Los Angeles a New York utilizzando i propri vagoni ferroviari, portando alla consegna di container più affidabile dell'epoca. Allo stesso tempo, la società costruì le sue tre navi più grandi fino ad oggi: tre navi portacontainer diesel di classe C-9, la prima delle quali fu la President Lincoln.

Nel 1984, la società ha avviato il servizio StackTrain, un'idea che segue l'impresa di successo LinerTrain. Ciò ha comportato l'utilizzo di vagoni ferroviari a doppia pila che potessero trasportare contenitori impilati uno sopra l'altro invece di trasportare un solo livello di contenitori.

Ogni vagone ferroviario aveva un pozzo che conteneva il contenitore inferiore, abbassando così i due contenitori impilati per ridurre la loro altezza combinata per adattarsi agli spazi liberi della linea ferroviaria, da qui il nome comune dei vagoni a doppia pila: "vagoni a pozzo".

I contenitori a doppio impilamento nei vagoni sono stati sviluppati alla fine degli anni '70 e implementati per la prima volta nel 1981, ma APL è stata la prima compagnia di navigazione ad abbracciare e sfruttare pienamente il concetto.

Le auto di APL furono sviluppate e prodotte da Thrall Car, mentre il servizio ferroviario di linea fu inizialmente fornito dalla Union Pacific Railroad e dalla Chicago e dalla North Western Railway, e infine da Conrail una volta ampliate le distanze dei binari.

I container impilabili doppi hanno notevolmente migliorato l'efficienza operativa riducendo la lunghezza del treno e il numero di assi per container, risparmiando così carburante per tonnellata-miglio. Un altro vantaggio è stato creato unendo permanentemente cinque auto in un set. Ciò ha ridotto il numero di accoppiatori, riducendo di conseguenza l’azione allentata.

Il gioco viene creato in qualsiasi treno dagli accoppiatori tra i vagoni che vengono allungati e compressi, e nei treni lunghi e pesanti questa può essere una forza piuttosto potente. Riducendo l'azione lenta, si riducono anche i danni causati alle merci trasportate nei container.

Allo stesso tempo, la compagnia continuò a modernizzare la propria flotta, con navi sempre più grandi e veloci, tutte attrezzate per il trasporto di container. APL ha anche avviato un servizio porta a porta, noto come servizio Red Eagle . Un'altra iniziativa è stata quella di introdurre container di dimensioni più grandi: container da 45 piedi (14 m) nel 1982, container da 48 piedi (15 m) nel 1985 e container da 53 piedi (16 m) nel 1988. Sempre nel 1988, l'azienda ha sviluppato la posta – Navi PANAMAX, quelle troppo grandi per transitare nel Canale di Panama. Queste navi erano lunghe 903 piedi (275 m) e larghe 129 piedi (39 m), con la capacità di trasportare 4.300 TEU, un TEU essendo un'unità container arbitraria lunga 20 piedi (6,1 m). Tutti questi sviluppi portarono l'APL ad essere dichiarata leader del settore nel 1989, con l'assegnazione dell'"Admiral of the Ocean Sea Award" da parte dello United Seamen's Service al presidente, W. Bruce Seaton.

La nave portacontainer APL Turquoise è ormeggiata a Bremerhaven, in Germania.

La nave portacontainer APL Savannah è vista in partenza da Fremantle, Australia

Gli anni '90 furono un periodo di continua crescita per APL. Si aggrappava ancora alla tradizione di dare alle navi il nome dei presidenti degli Stati Uniti e all’epoca disponeva di una flotta di 20 navi completamente containerizzate con una capacità complessiva di 20.000 TEU. Nel 1990, APL aveva una richiesta speciale per la Union Pacific 3985 per trainare un treno a doppia pila da 143 vagoni tra Cheyenne, Wyoming e North Platte, Nebraska.

Nel 1991, APL ha avviato il servizio di treni da Chicago al Messico, servendo gli stabilimenti automobilistici Chrysler e fornendo servizi generali. L'azienda ha inoltre investito molto nella tecnologia informatica, utilizzandola per tenere traccia della sua flotta in continua crescita di treni, container e navi. Da allora questo è stato continuamente aggiornato.