I RELITTI DEL GOLFO DI CAGLIARI

I RELITTI DEL GOLFO DI CAGLIARI

Il progresso è un viaggio con molti più naufraghi che naviganti.

(Eduardo Galeano)

La Sardegna, meta preferita per le vacanze di milioni di turisti, è anche in testa alle classifiche dei subacquei doc. E i motivi di questo successo non sono difficili da trovare; tra questi la morfologia varia e spesso contrastata delle sue coste, che ne movimentano i contorni, e le lunghe e bellissime spiagge, perle incastonate nella distesa smeraldina che è il mare, ancora molto ricco di vita: se le spugne e le gorgonie fanno da tappezzeria alle sue pareti, cernie, murene, polpi e, in stagione, i veloci predatori ne popolano le stanze, mentre nei bui ripostigli trovano rifugio piccolissimi e colorati nudibranchi, diafani gamberetti, insospettabili granchietti. Questa distesa liquida nasconde nel suo ventre innumerevoli gioielli preziosi e scintillanti: parliamo dei relitti, fantasmi affondati nel corso degli anni, spesso dei secoli. Ce ne sono tanti in Sardegna, ma se si vuole restare in un’area circoscritta ci si può immergere nel Golfo di Cagliari e scendere poi verso Capo Teulada. Si incontreranno i resti dell’Entella, una nave da carico a soli diciotto metri di profondità, dell’Isonzo, nave da guerra che giace a circa 56 metri, dell’Egle, affondata da un sottomarino durante la Seconda Guerra Mondiale, del Romagna, famoso per i gronghi giganti che abitano nella prua, del Dino, una nave italiana colata a picco una ventina di anni fa per una forte mareggiata. Tantissimi gli spunti per il fotosub, che può giocare con i contro luce che si creano tra le lamiere e il pesce, che spesso si avvicina sperando in un boccone. Ecco una piccola guida per chi vuole visitare queste testimonianze di un passato sempre misterioso.

Un po’ di Storia

Il golfo di Cagliari (in sardo: su golfu de Casteddu), noto anche come golfo degli Angeli, è un tratto ai limiti del Mar Tirreno sul quale si affaccia la costa meridionale della Sardegna.

“Gli italiani perdono le le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio".

“Il vero guaio della guerra moderna è che non dà a nessuno l’opportunità di uccidere la gente giusta.”

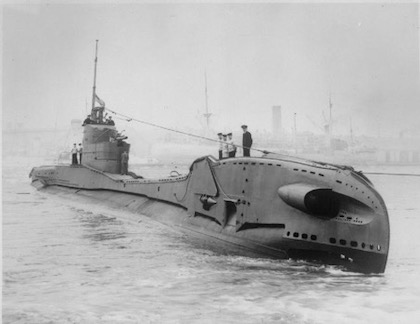

Fotografie dei sommergibili citati nel testo

Sommergibile britannico HMS SAFARI (classe S)

Il cannone da 76 mm del SUNFISH durante un'esercitazione

Sommergibile britannico HMS TRUANT (N68)

Sommergibile britannico HMS CLYDE (12)

Smg italiano MALACHITE

Smg olandese DOLFJIN

Un po’ di Storia

I sommergibili che infestavano le acque di Villasimius nella Seconda guerra mondiale.

Non sono molto lontani i tempi in cui il Golfo di Carbonara era infestato da “squali di metallo”, che attendevano silenziosi il passaggio delle navi nemiche per affondarle. Durante la Seconda guerra mondiale il tratto di mare su cui si affaccia il Capo Carbonara, punto strategico nelle rotte aeree e navali del Mediterraneo, fu infatti teatro di drammatici affondamenti che videro come protagonisti dell’azione proprio i temibili strumenti da guerra.

Il 9 febbraio, il Dolfjin aveva silurato ed affondato il sommergibile della Regia Marina italiana Malachite che, mentre navigava tre miglia a sud di Capo Spartivento, venne colpito a poppa da uno dei quattro siluri lanciati dal sommergibile olandese ed affondò con la prua a perpendicolo sulla superficie del mare. Trentacinque membri dell’equipaggio affondarono con esso, solo dodici si salvarono.

Altro terribile “squalo armato” che navigava nei nostri mari era il sommergibile della Reale Marina inglese Clyde.

Il primo giugno del 1941, alle 8.50, il Clyde silurò, al largo dell’isola di Serpentara, il piroscafo San Marco che trasportava un carico di carbone ed era in navigazione da Civitavecchia a Cagliari. Di stazza imponente e lungo oltre un centinaio metri, affondò nel giro di pochi minuti, trascinando con sé tutti i membri dell’equipaggio. Un altro terribile predatore dei mari che si appostava nelle nostre acque era il sommergibile della Reale Marina inglese Truant.

Il 6 maggio del 1941, alle ore 7.35, al largo dell’isola dei Cavoli, il Truant silurò ed affondò il Bengasi, piroscafo a vapore di proprietà della Società di Navigazione Tirrenia, diretto da Napoli a Cagliari. L’intera sezione di prua del piroscafo venne devastata dai siluri, che ne causarono l’affondamento. Nello specchio di mare limitrofo, dinnanzi a Torre delle Stelle, il 10 aprile del 1943 un altro terribile mostro dei mari era in agguato, il famigerato sommergibile della Reale Marina inglese Safari, al comando del tenente di vascello Ben Bryant.

Quel giorno passò di lì l’lsonzo, (piroscafo armato) requisito all’utilizzo commerciale e destinato a nave di scorta per convogli. La nave era diretta da Cagliari a La Maddalena e trasportava un carico di acqua dolce destinato all’alimentazione del naviglio, oltre che alle esigenze di acqua potabile dell’isola. Con l’Isonzo erano in navigazione la motonave Loredan ed il piroscafo Entella.

La loro scorta era costituita da un MAS 507, da un idrovolante in ricognizione aerea e da un dragamine RD 29. Alle 18.20, davanti a Torre delle Stelle, il Safari lanciò quattro siluri: due colpirono l’Isonzo, affondandolo immediatamente, uno colpì il Loredan, mentre l’Entella, nel disperato tentativo di fuga, si andò ad incagliare nella secca della Torre del Finocchio. Episodi di guerra, questi e tanti altri, di cui sono muti testimoni i relitti del nostro mare.

…. alla ricerca dei Relitti citati nel Golfo degli Angeli

Tra il 1940 ed il 1944 si ha notizia di oltre un centinaio di unità navali affondate in attacchi aerei sui porti isolani, in azioni di pattugliamento da sommergibili inglesi e olandesi o per l'impatto contro sbarramenti di mine.

Oggi si conosce la posizione di 73 relitti moderni, ma soltanto di una ventina si può tracciarne la storia. Restando in un'area circoscritta ci si può immergere nel Golfo di Cagliari.

Partendo da est verso ovest si incontreranno i resti dell`Egle, affondata dal sottomarino olandese Dolfjin durante la Seconda guerra mondiale, dell’Entella, una nave da carico a soli diciotto metri di profondità, del Loredan, nave ad uso misto misto di 71 mt che giace alla profondità di 50 mt, dell`Isonzo, nave cisterna armata che giace a circa 56 metri, questi ultimi tre affondati dal sommergibile britannico Safari mentre in convoglio si dirigevano da Cagliari a La Maddalena, del Romagna, famoso per i gronghi giganti che abitano nella prua, del LT 221, un rimorchiatore posamine che si trova ad oltre 40 mt. di profondità al centro del Golfo degli Angeli. Proseguendo verso occidente verso Capo Teulada troviamo il Dino, una nave italiana colata a picco una ventina di anni fa per una forte mareggiata.

P.fo EGLE

Iniziamo la nostra esplorazione subacquea a caccia di relitti nel Golfo di Cagliari con l’Egle.

L’Egle era un piroscafo da carico, misurava 71,7 mt di lunghezza e 9,6 di larghezza costruito nel 1893, venne silurato dal sommergibile olandese Dolfjin a circa un miglio da Capo Carbonara il 29 marzo 1943. L’Egle trasportava carbone come testimonierebbero i resti che si trovano sul relitto, ma non è sicuro, era armata con equipaggiamento da autodifesa che evidentemente non ha assolto perfettamente al suo scopo.

Localitá: Capo Boi - Posizione: Si trova al traverso di Cala Caterina Capo Carbonara segnalato da un pedagno - Profondità: 35 mt. in posizione di navigazione su un fondale di sabbia, scogli e posidonia - Temperatura dell’acqua: tra i 10 e i 15 gradi - Correnti: di Maestrale e Scirocco non molto forti - Distanza terra: 2 miglia circa.

Note: zona di mare interdetta all’immersione con l’Ara, è possibile immergersi soltanto rivolgendosi ai diving dotati di permesso.

P.fo ENTELLA

Un nome a noi famigliare…

E’ il mattino del 10 Aprile 1943 quando il piroscafo da carico Entella esce dal porto di Cagliari in convoglio assieme all’incrociatore Loredan e al piroscafo armato Isonzo per dirigersi alla Maddalena.

L'Entella trasportava carbone, misurava 95 mt. di lunghezza e 12,3 di larghezza costruita nel 1899, venne silurata dal sommergibile inglese Safari.

Così viene raccontato l’agguato: Giunto all’altezza del promontorio di Torre delle Stelle il convoglio viene sorpreso e attaccato dal sommergibile britannico Safari. I primi due siluri lanciati da quest’ultimo vanno a segno facendo affondare quasi immediatamente le altre due navi mentre il comandante dell’Entella, con un’abile e rapida accostata verso terra, riesce ad evitare l’impatto con il terzo siluro e ad incagliare la nave su un basso fondale mettendo in salvo sé stesso e tutto l’equipaggio. Tuttavia, nonostante l’abile manovra del suo comandante, la sorte del piroscafo era segnata: il mattino del giorno successivo infatti il comandante Bryant diresse di nuovo sul Safari completando la sua opera di distruzione sulla nave incagliata, divenuta ormai un facile bersaglio dei suoi siluri.

Oggi ciò che rimane del piroscafo Entella è un cumulo di lamiere e qualche residuo delle sovrastrutture, il tutto sparso su un basso fondale di composizione mista sabbia/roccia e circondato da rigogliose chiazze di posidonia. E’ ancora presente buona parte del carico di carbone, il quale è ben visibile sotto forma dei caratteristici ciottoli scuri sparsi sul fondale tutto attorno alla zona del disastro.

Si trova alla profondità di 15 metri e quindi è un'ottima nave-scuola per i fotobus alle prime armi, ma anche per i sub che iniziano a pinneggiare per la prima volta.

Localitá: Torre delle Stelle – Posizione: Si trova pochi metri dal Capo di Torre delle Stelle - Profondità: 15 mt. in posizione di navigazione su un fondale di sabbia e posidonia con il carico di carbone disperso sul fondo - Temperatura dell’acqua: tra i 12 e i 18 gradi - Correnti: di Maestrale e Scirocco non molto forti.

Distanza terra: pochi metri.

P.fo LOREDAN

Il Loredan era una motonave-armata ad uso misto, lunga 71 mt. e larga 10,7 mt costruita nel 1936.

Faceva parte, con compiti di scorta, del medesimo convoglio che venne silurato dal sommergibile inglese Safari il 10 aprile 1943, e così come l'Entella e l'Isonzo subì la stessa sorte e colò a picco al largo di Torre Finocchio, oggi nota come Torre delle Stelle.

Il Loredan è posato sul fondo con la murata sinistra, la prua verso il largo e la coperta rivolta verso Capo Carbonara.

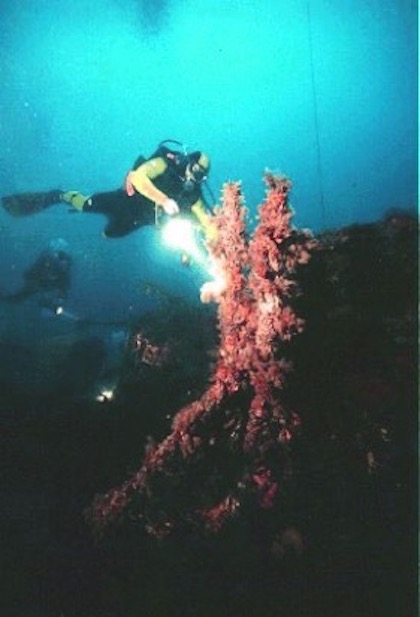

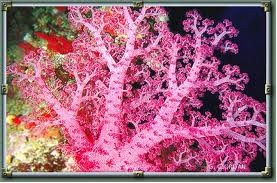

L'immersione sul Loredan è abbastanza impegnativa per la profondità e talvolta per la presenza di correnti, ma è ripagata dall' incredibile varietà di vita e di colori che accolgono il subacqueo, il lato destro della nave e completamente coperto da gorgonie rosse e gialle e da spugne multicolori.

E' possibile accedere, con le dovute precauzioni, alle stive ed alla sala macchine.

Localitá: Torre delle Stelle - Posizione: Si trova al largo del Capo di Torre delle Stelle - Profondità: 45 mt. è adagiata sul fianco sinistro su un fondale di sabbia e posidonia - Temperatura dell’acqua: tra i 10 e i 14 gradi - Correnti: di Maestrale e Scirocco forti - Distanza terra: a circa un miglio e mezzo.

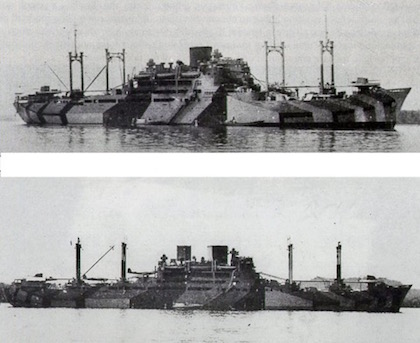

P.fo ISONZO

Questa grande cisterna militare armata, (misura un’ottantina di metri), il 10 aprile del 1943 ha subito la stessa sorte dell’Entella e del Loredan, venne silurata dal medesimo sottomarino inglese mentre in convoglio si dirigeva dal Porto di Cagliari a La Maddalena.

L’immersione è piuttosto impegnativa perché l’Isonzo si trova alla profondità di circa 50 metri in una zona spesso percorsa da forti correnti, soprattutto di maestrale e scirocco presenti alla profondità di 20/25 mt. e che poi spariscono.

Bisogna comunque essere buoni subacquei per affrontare un’immersione sull’Isonzo, anche perché è sempre necessario fare decompressione (più o meno lunga). Vi sono numerosi banchi di pesci che frequentano questo relitto; è facile incontrare gronghi giganteschi, astici, aragoste. Si può entrare in sala macchine (usando la massima precauzione), e ci si trova circondati da tantissime varietà di pesci, uno spettacolo indimenticabile.

Localitá: Torre delle Stelle - Posizione: Si trova al largo del Capo di Torre delle Stelle - Profondità: 45/56 mt. è adagiata sul fianco su un fondale di sabbia -Temperatura dell’acqua: tra i 10 e i 14 gradi - Correnti: di Maestrale e Scirocco forti tra i 20 e i 25 mt di profondità - Distanza terra: a circa un miglio e mezzo. - Note: Porta tuttora i due cannoni e le due mitragliatrici.

Tutta la nave è percorsa da una sagola che sale fino a tre metri dalla superficie, dove una boa galleggiante indica il punto del relitto. Serve come guida per l’intera immersione, ma anche come utile punto di riferimento per la decompressione.

P.fo ROMAGNA

Siamo a Capitana, sempre nel Golfo di Cagliari. Purtroppo anche il Romagna ha subito la stessa sorte dell’Entella, dell’Isonzo e dell’Egle e quindi è andato a fondo nel 1943 ferito a morte e spezzato spezzato in due tronconi: oggi la prora si trova addirittura a un miglio di distanza dal resto.

La cisterna Romagna era un piroscafo armato di 1.416 tonnellate di stazza costruito nel 1899. Affondò il 2 agosto del 1943 a seguito dell' urto con una mina di sbarramento al largo di Capitana spezzandosi in due tronconi, la prua andò immediatamente a picco, mentre il resto della nave proseguì la sua rotta andando alla deriva e inabissandosi a circa 1 km dal punto dell'impatto. Infatti la prua si trova a circa a un miglio di distanza dal resto, e costituisce un' immersione a sé stante.

Il relitto è lungo una cinquantina di metri, si trova a una profondità tra i 34 e i 48 metri, in posizione di perfetta navigazione. Non è rovinato, se non la coperta, ed è possibile entrare nella sala macchine e nella stiva. C’è di tutto: aragoste e, in generale, molti crostacei, e pesci anthias nelle camere interne, muri di re di triglie e poi tantissimo pesce di passo. Se si è particolarmente fortunati si possono perfino incontrare i delfini. All’interno ci sono ancora scarpe, valigie, insomma tracce dell’equipaggio

Localitá: Capitana - Posizione: Si trova al largo di Capitana - Profondità: 34/48 mt. Si trova in posizione di navigazione su un fondale di sabbia - Temperatura dell’acqua: tra i 10 e i 15 gradi.

Correnti: con venti di Maestrale e Scirocco forti - Distanza terra: a circa un miglio e mezzo.

LT 221

L' LT 221 era un rimorchiatore posamine americano che, ironia della sorte, affondò il 15 ottobre 1944 a seguito dell'urto con una mina.

Il relitto è stato scoperto recentemente e identificato grazie alla sigla incisa nella campana di bordo.

Lo scafo è posato sul fianco destro su un fondale sabbioso a 50 mt. di profondità ed è pedagnato.

In caso di buona visibilità il relitto si intravede già dopo i primi metri di discesa, lo scafo è coperto di spugne coloratissime e la presenza di tanta vita allieta l'immersione

Localitá: Golfo di Cagliari - Posizione: Si trova al largo di Capo Sant' Elia - Profondità: 50 mt. - Temperatura dell’acqua: tra i 10 e i 15 gradi. - Correnti: con venti di Maestrale e Scirocco forti. - Distanza terra: a un miglio e mezzo.

P.fo DINO

Ci spostiamo leggermente dal Golfo di Cagliari e arriviamo a Punta Zafferano (Capo Teulada), dove a 25 metri di fondo giace il Dino.

Era una nave (un'ottantina di metri di lunghezza) un tempo adibita al trasporto dell'argilla e successivamente dismessa e usata come sagoma di tiro nel poligono di Capo Teulada. Affondò mentre si trovava all'ancora a Porto Zafferano, durante una mareggiata di scirocco. È un celebrato sito d'immersione subacquea (necessaria autorizzazione, si trova in area militare).

n.b. il poligono rappresenta l'orientamento preciso del relitto.

Si presenta molto inclinata, praticamente appoggiata sulla fiancata di dritta. Si trova su un fondale di sabbia e posidonia in posizione, potremmo dire, a candela. È infatti esattamente in piedi conficcata nel fondo. Se si entra nelle stive e nella sala macchine si trovano ancora tracce dell’equipaggio. Sul soffitto, ad esempio, si vedono ancora, ben stivate, le cassette di vino.

La nave aveva anche alberi lunghissimi che però ora le giacciono accanto perché sono stati abbattuti dalla Nato, che adduceva problemi di interferenze alle sue esercitazioni.

Le navi hanno un’anima e una voce, e quando affondano salutano con un ultimo gemito straziante il loro comandante, prima di morire.

(Valerio Massimo Manfredi)

VILLASIMIUS

(Cagliari)

LA FESTA DELLA MADONNA DEL NAUFRAGO

L'opera fu scolpita dall’artista Pinuccio Sciola

La SS. Vergine è celebrata in suffragio dei marinai, vittime delle guerre e delle tempeste intorno all'isola ma anche per proteggere tutti i naviganti.

Ogni anno, il terzo sabato di luglio, nelle acque di Villasimius, paese in provincia di Cagliari, famosissimo per le sue spiagge caraibiche e il mare trasparente, si svolge la Festa della Madonna del Naufrago. L'evento, molto sentito dagli abitanti e frequentatissimo dai turisti che soggiornano nelle zone circostanti in questo periodo, ha il suo momento più suggestivo nella processione che parte dalla parrocchia di San Raffaele sino al porto e poi in mare con la benedizione, la preghiera subacquea ed il getto in mare di corone di fiori.

La statua, una rappresentazione della Vergine con Bambino, è opera di Pinuccio Sciola che l'ha realizzata in trachite rosa di Ozieri e collocata sui fondali antistanti l'isola. La si può vedere anche dalla superficie con una semplice maschera da sub e venne sistemata a 12 metri di profondità nel 1979 da un gruppo di amanti del mare, appassionati di immersioni.

Nella serata, oltre alla degustazione del pesce, ci sono delle esibizioni di gruppi folk che mettono in scena balli in costumi sardi tradizionali, musiche e componimenti poetici.

Suggestiva è la celebrazione della Santa Messa nel piazzale del porto cui fa seguito una processione di barche addobbate di fiori che si dirige verso l'isola. Il sacerdote del paese, con una squadra di sub, si immerge ad una profondità di dieci metri, dove ai piedi della Madonna, recita la preghiera rituale, udita, tramite altoparlanti, dai fedeli in acqua e nelle imbarcazioni che in segno di saluto suonano le sirene e gettano in acqua corone di fiori dai mille colori.

La festa prosegue con gli immancabili fuochi artificiali.

Per chi ha la possibilità di andarci la festa rappresenta una bellissima occasione, al di là del sentimento religioso, per scoprire le tradizioni locali e il mare stupendo di Villasimius!

CARLO GATTI

Rapallo, 20 Aprile 2021

ESPERIENZE UNICHE

SCRITTORI IN RIVA AL MARE

ESPERIENZE UNICHE

John Gatti

Erano mute usate e strausate, con tagli e buchi sui gomiti, sulle spalle e sulle ginocchia, provocati da decine e decine di entrate e uscite da spaccature e tane.

Da quei buchi, appena s’immergevano, rivoletti d’acqua s’insinuavano come sottili lame di ghiaccio e camminavano lungo la schiena andando a riempire le sacche che si formavano dove la muta non aderiva perfettamente al corpo.

La tortura durava pochi minuti, il tempo necessario al fisico per riscaldare l’acqua con cui veniva a contatto.

«Saltiamo il pezzo fino alla Madonnina.» disse Riccardo dopo aver sputato il boccaglio «Il primo tuffo lo farò io quando arriverò alla chiesa.»

I due amici acconsentirono con un cenno della mano, dopodiché cominciarono a pinneggiare regolarmente uno di fianco all’altro.

L’acqua era limpida e il fatto di non avere il fucile, il portapesci e il pallone segnasub contribuiva ad accrescere il senso di libertà trasmesso normalmente dal mondo sottomarino.

Innumerevoli castagnole sciamavano sopra le secche, aprendosi come pagine di un libro al passaggio dei ragazzi.

A un certo punto Angelo non resistette alla tentazione: fece una capovolta al volo e con poche potenti falcate si andò a posare sopra uno scoglio piatto circondato dalla posidonia. Alcuni metri prima di raggiungere il fondo interruppe ogni movimento, proseguendo a foglia morta. Allargò le gambe e le braccia per rallentare la velocità, andando a posarsi esattamente sul punto scelto.

Dall’alto i due amici seguivano la scena.

L’atterraggio fu morbidissimo, si trovò sdraiato sopra lo scoglio, rivolto verso il mare aperto e circondato da una verde prateria sottomarina che lo nascondeva perfettamente. Davanti a lui il fondale scendeva in picchiata, offrendogli la possibilità di osservare, senza essere visto, da una posizione dominante. Era nel punto ideale per mettere in pratica la tecnica dell’”aspetto”, iniziata nel momento in cui le sue pinne sparivano sott’acqua, quando le vibrazioni provocate dalla discesa verso il fondo si erano propagate, raggiungendo la sensibile linea laterale dei pesci che si trovavano nelle vicinanze; infatti, pochi secondi dopo, i primi saraghi apparvero in lontananza, avvicinandosi a scatti, cercando di soddisfare la loro curiosità.

Improvvisamente i pesci scapparono in tutte le direzioni e per qualche istante lo scenario tornò deserto. Poi, finalmente, apparvero i musi aggressivi di quattro dentici di media taglia, seguiti da altri tre esemplari decisamente più grossi.

Era sempre uno spettacolo mozzafiato vedere quelle maestose creature, dagli splendidi colori, avanzare minacciose ma diffidenti verso una possibile preda.

Tempo scaduto.

Angelo riuscì a prolungare l’apnea quel tanto da vedere i grossi denti, leggermente sporgenti, del pesce più vecchio del gruppo.

Soddisfatto si staccò dal fondo provocando un fuggi fuggi generale e, pinneggiando, raggiunse la superficie.

«Che sballo ragazzi! Quello più grosso sarà pesato almeno cinque chili!»

«Bravo, hai fatto un ottimo “aspetto”» approvò Riccardo

«Se avessi avuto il fucile… forse uno sarei riuscito a stenderlo.»

«Sììì, e se mio nonno avesse avuto cinque palle sarebbe stato un flipper…» lo prese in giro Maurizio.

«Cosa centra? Deficiente! L’hai visto anche tu come si sono avvicinati tranquilli, no?»

«Erano talmente tranquilli che l’ultimo del gruppo si è addormentato a metà strada.»

«Dai Mauri, non farlo arrabbiare.» intervenne Riccardo «Vicini sono arrivati vicini, bisognerebbe sapere se con il fucile puntato nella loro direzione si sarebbero comportati allo stesso modo.»

«Bene, bene, visto che in materia ve la tirate da professori, vorrà dire che ora ci sposteremo un po’ più avanti e mi farete vedere un’azione più brillante della mia.»

«Beh,» mise le mani avanti Maurizio «lo sai che nella teoria vi faccio un sedere così, ma per quanto riguarda la pratica sono sicuramente un po’ meno allenato…»

«Ma che risposta è? Sarebbe come dire che sei tutto fumo e niente arrosto!»

«Io invece accetto la sfida» disse Riccardo con convinzione, rimettendosi il boccaglio e prendendo a pinneggiare verso ponente.

«Ci scommetto che va sul dito.»

«Sul dito?»

«Sì, è una roccia a forma di pollice che si trova a dodici metri di profondità. Si affaccia da una parete che scende fino a trenta. A volte, stando sdraiati su quello scoglio, si vedono passare dei branchi di ricciole da venti e più chili e, all’alba o al tramonto, è possibile portare a distanza di tiro dei bei dentici.»

Riccardo nel frattempo aveva finito di prepararsi e quando i due amici lo raggiunsero le sue pinne erano già sparite sott’acqua.

La posizione era la stessa che aveva assunto Angelo ma al posto delle posidonie c’era il mare aperto, il trasparente che si tramutava in azzurro per diventare blu, mano a mano che l’occhio cercava di bucarne la profondità.

Ma la sorpresa non arrivò dal blu.

A sinistra, poco sotto al dito, una nube di fango in sospensione tradì la scodata di un pesce.

Con movimenti lentissimi Riccardo si portò sul ciglio dello scoglio per capire cosa stava succedendo.

I due amici, che continuavano a osservare la scena dall’alto, lo videro sporgersi con le mani allungate verso il fondo.

Qualche secondo dopo una nuova nube si sollevò a tre o quattro metri di distanza.

Anche per Riccardo era scaduto il tempo e con qualche colpo di pinna raggiunse Angelo e Maurizio in superficie.

«C’è la lenza madre di un palamito che passa proprio sotto la roccia e, da qualche parte poco più avanti, ci dev’essere un bel pescione con un amo che gli buca la bocca.»

«Ecco cos’era quella nuvoletta che ogni tanto compariva sulla tua sinistra.»

«Già, era la bestia che scodava quando tiravo la lenza.»

«Forza allora» li incoraggiò Mauri «andiamo a conoscere lo sfigato che sta soffrendo là sotto.»

«Va bon» disse Angelo «tanto minuto più minuto meno…»

«Cioè?» domandò Riccardo.

«Volevo dire, che se il tesoro è rimasto nascosto per quarant’anni, non penso che qualcuno ce lo porterà via da sotto il naso proprio oggi.»

Riccardo, che fra i tre era quello con l’apnea più lunga, fu il primo a sparire sott’acqua, seguito a breve distanza dagli altri due.

Quando arrivarono sotto al dito videro che la lenza madre del palamito era di diametro generoso, e che i normali terminali di nailon erano stati sostituiti da cavetti d’acciaio alle cui estremità erano legati grossi ami .

I tre ragazzi seguirono la lenza per qualche metro, fino a quando il primo cavetto sparì dentro un’ampia spaccatura.

Continuarono ad avvicinarsi con cautela, pensando di trovare una grossa murena intanata.

Il braccetto del palamito, teso come la corda di un violino, entrava nella tana sfregando contro le rocce e si perdeva nell’oscurità.

Maurizio e Angelo si fecero da parte lasciando entrare più luce possibile, intanto Riccardo scrutava all’interno cercando di familiarizzare con spuntoni e ombre.

Dopo qualche istante si girò verso i compagni, unì indice e pollice per comunicare che aveva visto quello che doveva vedere e cominciò la risalita in superficie.

«Che sballo!» esclamò appena le teste dei due amici uscirono dall’acqua.

«Cos’hai visto?» domandò Maurizio.

«Ragazzi…» prese tempo, cercando le parole giuste «è grossa!»

«Cos’è grossa? Una murena?»

«E’ una cernia! E peserà almeno dieci chili!»

«Uhau… e com’è messa?»

«Ha il muso rivolto verso l’ingresso e non può intanarsi meglio perché ha un amo che le buca il labbrone e s’infila dentro la bocca. Il cavetto che lo tiene è molto in forza.»

«Minchia! E ora che facciamo?»

Gli altri due si scambiarono un’occhiata, poi Angelo disse:

«E’ inutile far finta di niente, tanto ti conosco: creatura in difficoltà? Niente paura, arriva Super-Riky a salvarla!»

«Non fare il duro, belinun! So benissimo che anche una carogna come te non riuscirebbe a sparare a bruciapelo a un essere vivente legato e incastrato.»

«Bene, adesso che abbiamo stabilito di dover salvare quella povera cerniotta, resta solo da decidere come farlo, giusto?»

«L’acciaio con il coltello non lo tagliamo di sicuro e d’altra parte lasciare l’amo penzoloni dalla bocca vorrebbe dire condannarla a morte certa.» commentò Maurizio.

«Giusto!» disse Riccardo «Bisogna liberarla per forza.»

«Mi sembra una cosa davvero impossibile.» osservò Angelo.

«Non è detto…» sussurrò Riccardo, lasciandoli pensierosi mentre tornava sott’acqua.

«Beh, che facciamo?»

«E che vuoi fare? Andiamo giù a guardare la magia del famoso “Mago Richard”.»

Lo trovarono fermo davanti alla spaccatura. Per non disturbare l’azione si spostarono con movimenti rallentati, mettendosi alle due estremità. Da lì potevano osservare quello che succedeva all’interno della grotta, senza interferire.

La mano dell’amico avanzava lentamente verso la grossa cernia che lo fissava immobile. Quando le dita arrivarono a dieci centimetri dall’animale, questo iniziò a sbattere da una parte all’altra, cercando di liberarsi dell’amo.

Riccardo rimase fermo ad aspettare che il pesce tornasse calmo, poi portò avanti la mano, fino a toccare la parte inferiore dell’enorme bocca della cernia. Rimase in quella posizione per un tempo che parve lunghissimo.

Finalmente la ritirò piano e si allontanò dall’ingresso della tana. Tutti e tre tornarono in superficie.

«Voglio provare a vedere se apre la bocca.» disse Riccardo.

«Minchia!» esclamò Maurizio «Va a finire che riesci veramente a levargli l’amo.»

I tre amici scesero e risalirono numerose altre volte, ma purtroppo sembrava che il rapporto con il pesce avesse raggiunto una posizione di stallo: la cernia non si agitava più, ma neanche apriva la bocca.

Al quinto tuffo Riccardo fermò la mano a un palmo di distanza dal pesce.

Si fissarono per alcuni secondi, poi Riky fece uscire alcune bollicine d’aria dalla bocca e, incredibilmente, la grossa cernia si avvicinò fino a toccargli con il labbro inferiore le dita della mano. Trascorse ancora una manciata di secondi e la bocca si aprì lentamente. Sembrava di assistere a una partita di shangai: movimenti millimetrici per non far crollare tutto!

La cavità orale era veramente grande, ci poteva passare tranquillamente un pugno e Riccardo riuscì a far scivolare dentro parte della mano destra.

Nel frattempo Angelo teneva in trazione il palamito facendo in modo che il cavetto restasse in bando.

Un movimento preciso del polso e l’amo uscì dalla bocca della cernia.

Fu un momento incredibile.

Poi, senza fretta, utilizzando le pinne laterali il pesce si spostò indietro, fino a raggiungere il fondo della tana.

I ragazzi si scambiarono un’occhiata felice e tornarono nuovamente su, alla ricerca d’aria fresca.

«Grande! Sei stato grandissimo!» esclamò entusiasta Mauri.

«L’uomo pesce amico dei pesci. Il San Riccardo D’Assisi degli abissi.» rincarò Angelo.

«Che forte! È stata un’esperienza pazzesca!» disse Riky commosso «Penso di aver comunicato telepaticamente con Fred.»

«Fred? E da quando si chiama Fred?»

«Non so… so solo che si chiama Fred.»

«Va bon, dopo quello che hai fatto con quel pesce potresti anche dirmi che ti ha fatto vedere la patente: ci crederei senza battere ciglio. Forza, vai a salutare ancora una volta il nostro amico Fred così poi riprendiamo la caccia al tesoro. »

Pochi respiri profondi e, senza farselo ripetere una seconda volta, iniziò la discesa verso la tana.

«Io questa non me la perdo!» disse Maurizio seguendo Riccardo.

A Angelo non restò altro da fare che accodarsi ai due amici.

Lo ritrovarono davanti alla spaccatura. Il pesce era a pochi centimetri dalla sua faccia e apriva e chiudeva tranquillamente la bocca.

Maurizio e Angelo si fermarono sul dito di roccia, mantenendo una certa distanza per non disturbare la scena.

Riccardo avvicinò la mano alla cernia che, invece di fuggire spaventata, si avvicinò ancora di più, incoraggiando il contatto.

Angelo e Maurizio osservavano increduli il loro amico accarezzare Fred.

Visto alla luce, fuori della tana, il pesce appariva in tutta la sua grandezza. I dieci chili stimati erano sicuramente sbagliati per difetto. Diverse cicatrici bianche sulla schiena testimoniavano anni di battaglie per la sopravvivenza, mentre una profonda incisione sul labbrone inferiore, dimostrava che non era la prima volta che si trovava a combattere con una lenza.

Ma erano gli occhi a strizzare il cuore. Due occhi grandi da vitello, fermi eppure attenti, calmi eppure espressivi. Erano gli occhi di un essere vivo che fissavano gli occhi di chi lo aveva salvato. Li fissavano con un calore diverso da quello umano, ma il messaggio era inequivocabile.

Il tempo passava e Maurizio fu il primo a lasciare il fondo per tornare tra quelli che “contano”, tra la gente che respira, vicino a coloro che hanno dei sentimenti…

Ma era proprio così?

Angelo fu il secondo a uscire dal sogno, il secondo che poco dopo si sarebbe chiesto se quello che aveva visto era successo veramente.

Dalla superficie i due ragazzi continuarono a seguire i movimenti di Riccardo, il quale, a malincuore, dovette arrendersi alla natura: lasciò la posizione vicino al “dito” mantenendo lo sguardo fisso negli occhi della cernia. Saliva lentamente e lentamente il pesce si allontanò dall’ingresso della tana, mettendosi nella classica posizione a candela con il muso rivolto verso l’alto.

I tre amici si guardarono con complicità. Non c’era bisogno di parole. Non avrebbero aggiunto niente di più all’eccezionalità del momento.

John GATTI

Rapallo, 17 Gennaio 2019

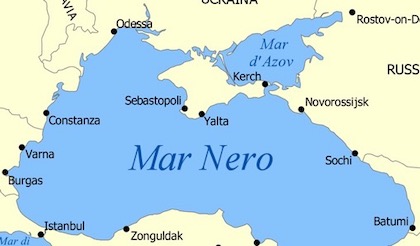

IL RELITTO DEL MAR NERO

Dedico questo articolo alla memoria del fraterno amico

Emilio Carta

il quale profuse buona parte delle sue ricerche verso il mondo dei relitti navali.

IL RELITTO DEL MAR NERO

La nave più antica del mondo trovata intatta al largo di Burgas

nel Mar Nero

"Ha 2400 anni"

Per noi umili appassionati di navi di tutte le epoche, la scoperta di un relitto così antico e ben conservato, ci emoziona particolarmente in quanto ci consente di aggiungere tasselli di conoscenza tecnica delle costruzioni navali e della gestione della nave sia per quanto riguarda il carico che la manovra.

È stata elaborata un'immagine 3D della nave grazie a dei dispositivi subacquei

“La nave dell'antica Grecia è rimasta integra perché a due chilometri di profondità manca l'ossigeno”. Afferma il professore Jon Adams responsabile del gruppo scientifico che ha individuato la nave: "Una scoperta straordinaria che rivoluziona le nostre conoscenze sul mondo antico".

The Science Team

Professor Jon Adams is a Professor in Maritime Archaeology and Founding Director of the University of Southampton’s Centre for Maritime Archaeology.

Professor Lyudmil Vagalinski has been Head of the National Archaeological Institute & Museum (NAIM), part of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) since 2010.

Hristina Angelova (in memorian) has been instrumental in the Black Sea MAP since planning began in 2014 working as the lead Bulgarian maritime archaeologist on the expedition.

Dr. Kalin Dimitrov graduated in Archaeology at the St. Kliment Ohridski University, Sofia in 1992. In the same year he was appointed as Maritime Archaeologist in the Centre for Underwater Archaeology in Sozopol.

Gli altri membri del Team:

Dr Veselin Draganov – Dr Justin Dix - Prof Joahn Rönnby – Dr Kroun Batchvarov – Dr Dragomir Garbov – Dr Helen Farr – Dr Joakim Holmlund – Dr Rodrigo Pacheco-Ruiz – Dr Dimitris Sakellariou – M.S.C. Kiril Velovsky –

The Educational Team: Catherine Aldridge – Ruth Mackay – Roger Baker – Dani Newman – Dave John - Dr Angela Hall – Elizabeth Terry –

Documentary Team: David Belton – Andy Byatt.

Trovarla e restituirla alla storia, è stata un’impresa del celebre MAP, acronimo di Maritime Archaeology Project. L’equipe é guidata dal britannico Jon Adams, responsabile di una troupe internazionale di archeologi e scienziati che fa riferimento all’Università di Southampton e che dal 2015 sta setacciando le coste della Bulgaria dove un tempo approdavano le navi provenienti dalla Grecia e, in generale, dai porti mediterranei. La troupe dispone di moderni droni abilitati per la ricerca di relitti giacenti alle profondità abissali che sono anche attrezzati per raccogliere immagini a tre dimensioni.

La notizia è stata data dal Guardian. A breve sarà proiettato al British Museum di Londra un documentario girato durante le ricerche. Oltre a questa imbarcazione i ricercatori hanno individuato un vero e proprio cimitero di navi.

I NUMERI

Il Mar Nero, con i suoi alti fondali, si é rivelato, ancora una volta, il grande guardiano dell’archeologia marina subacquea che ci porta a rivisitare quei pezzi di storia che sembravano già dimenticati.

Il relitto risale a 2400 anni fa ed è praticamente intatto. La nave ritrovata nel mese di ottobre 2018 è la più antica al mondo mai rinvenuta dall’uomo. Si trova a circa 80 km dalla città di BURGAS (Bulgaria), a 2mila metri di profondità.

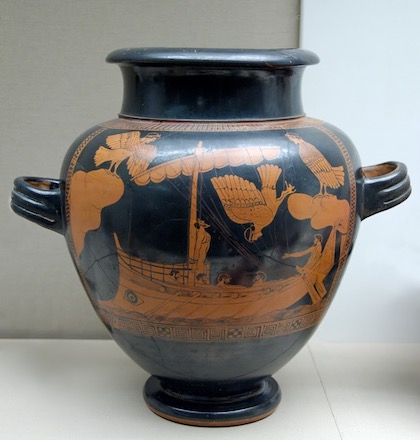

Si tratta di una nave mercantile lunga circa 23-25 metri, di costruzione greca, in ottimo stato di conservazione risalente a 2.400 anni fa. E’ già stata ribattezzata la “nave di Ulisse“. Secondo gli archeologi, infatti, è molto simile alla nave del mitico eroe greco Ulisse raffigurata su un antico vaso, da qui il nome (vedi foto sotto).

Tipologia di nave

Secondo le ricostruzioni degli esperti, quel tipo di nave veniva usata per trasportare merci varie dalla Grecia alle colonie elleniche sulla costa del Mar Nero.

Ci sono degli indizi che fanno pensare ad anfore ma anche ad opere artistiche. Sono tuttora visibili l’albero di maestra, il timone e le panche per i rematori. Per il momento il relitto é destinato a rimanere nell’antica culla che lo ospita da oltre due millenni sul luogo del naufragio.

Il suo eccezionale stato di conservazione è dovuto alla mancanza d’ossigeno a quella profondità, oltre che al particolare habitat di un bacino chiuso e preistorico come il Mar Nero.

Città portuale di BURGAS - Bulgaria (Mar Nero)

Burgas è il secondo porto bulgaro sul Mar Nero ed ha il più grande aeroporto nei Balcani. È noto come centro industriale e turistico. Si pensava fosse una città di recente fondazione, ma recenti scavi archeologici nei dintorni hanno riportato alla luce numerosi reperti, che oggi si possono vedere nel museo archeologico. Si suppone che nel sito dell’attuale Burgas ci fosse, nel II - IV sec. A.C., un agglomerato traco-macedone. Fino al XVIII° sec. sono esistiti solo dei villaggi di pescatori. Il gioiello della città è il parco lungo il mare, piacevole posto per passeggiate sia d’estate che d’inverno. D’interesse per i visitatori della città sono il museo archeologico, il museo etnografico, la sinagoga - dono al comune dalla comunità ebraica - che ospita una mostra di icone e la chiesa armena.

IBERNAZIONE

Il relitto è stato trovato grazie a due robot subacquei telecomandati (ROV) che hanno permesso un’esplorazione estremamente accurata, ma a causa della profondità delle sue acque che assicurano una sorta di ibernazione, per ora sembra impossibile riportarlo alla luce sulla terraferma. Infatti, la totale mancanza di luce e ossigeno a quella profondità ha permesso al relitto di rimanere intatto grazie a circostanze ambientali assai peculiari. In altre parole, in quella regione, l’acqua marina è particolarmente povera di ossigeno, il che ha impedito la proliferazione di batteri che l’avrebbero corrosa e deteriorata.

E’ perfettamente visibile il timone e il contenuto della stiva, come se il tempo si fosse fermato per consegnarcelo intatto e non fosse ancora stanca di navigare nell’azzurro del mare.

L’esame di alcuni campioni di legno prelevati dal relitto ha dimostrato che lo scafo risale al 400 a.C. Ci si trova, senza dubbio alcuno, dinanzi al più antico relitto navale che sia mai stato scoperto nel mondo.

“Ci è sembrato di vivere in un film di avventura” ha dichiarato al New York Times il responsabile del progetto, il professor Jon Adam– non pensavo fosse possibile trovare. una nave come questa, ancora intatta, a tali profondità. Abbiamo osservato il timone perfettamente conservato ed in posizione di navigazione. Il suo studio senz’altro cambierà la nostra comprensione della costruzione navale e della navigazione nel mondo antico. La storia di questo antico relitto è ancora tutta da scrivere. Probabilmente, stando ad alcune rilevazioni di reperti esaminati, trasportava, oltre alle solite anfore che erano i contenitori principali in tutta l’antichità, anche ceramiche. Le sue stive, ancora semi sepolte nella sabbia, potrebbero nascondere un vero tesoro artistico, oltre che archeologico”.

Il professor J.A. ha inoltre precisato: “per il momento, il recupero della nave è pressoché impossibile perché il legno, rimasto in uno stato anossico per 24 secoli, si dissolverebbe al primo contatto con l’aria”.

Nel frattempo gli archeologici hanno trovato molte somiglianze con le navi raffigurate nei vasi greci dell’epoca, custoditi nei musei di diverse nazioni.

Dr Helen Farr is a maritime archaeologist with a focus on prehistoric submerged landscapes and early seafaring.

“È una scoperta unica nel suo genere”, ha raccontato alla Bbc Helen Farr, una delle partecipanti alla spedizione. È come aprire una finestra su un altro mondo: quando abbiamo esaminato il video e abbiamo visto apparire la nave, così perfettamente conservata, ci siamo sentiti come se avessimo fatto un viaggio indietro nel tempo”.

LE PARTI MEGLIO CONSERVATE

Sono pressoché intatti: l’albero di maestra, i timoni, le panche utilizzate dai rematori e addirittura, sembra, anche parte del contenuto della stiva – che però è ancora sconosciuto; gli archeologi sostengono che servirà una nuova spedizione per scoprirlo, anche se con ogni probabilità si tratta di anfore e vasi.

Il Vaso della sirena, che è conservato al British Museum di Londra

È nel XII canto dell’Odissea di Omero che, per la prima volta, le sirene fanno la loro apparizione in un’opera letteraria. Intorno a queste figure leggendarie si sono sviluppati miti che, fin dall’antichità, hanno alimentato l’immaginazione dell’uomo, al punto da condurlo a renderle degli esseri quasi reali. A loro si attribuiscono doti ammaliatrici; ascoltando il loro canto nessun essere umano riuscirebbe a resistere, cadendo, inevitabilmente, nella loro trappola. Seguendo il loro canto sensuale, il malcapitato andrebbe incontro solo alla morte. Pochi sono gli uomini sopravvissuti al loro richiamo. Oltre ai leggendari Argonauti, l’episodio più famoso è quello di Ulisse (rappresentato nel vaso) che, seguendo il consiglio della maga Circe, riempì di cera le orecchie dei suoi compagni e facendosi legare all’albero della nave, riuscì a superare la tentazione di buttarsi in mare per seguirle.

La nave a doppia propulsione - vela e remi - è stata individuata in un noto cimitero di relitti, dove sono già state localizzate oltre 60 imbarcazioni. Lo shape dell'imbarcazione ricorda il vascello raffigurato nel Vaso della sirena, che è conservato al British Museum di Londra e risale al 480 a.C.

Rispetto alla moltitudine di reperti, quel particolare vaso è citato da alcuni studiosi che ritengono possa rivelare qualcosa sulla storia dei viaggi di Ulisse, forse persino di quel passo dell'Odissea dove si racconta che: il re di Itaca si fece legare a un albero della nave per ascoltare senza rischi il canto mortifero e tentatore delle sirene - esattamente la "scena" descritta dalle decorazioni del vaso sopra riportato.

L'AMBIENTE PERFETTO

“Questo cambierà la nostra comprensione delle costruzioni navali e della navigazione in quel tempo“. È stato comunque prelevato un piccolo frammento di legno del relitto ed è stato portato all'Università del Southampton per ulteriori analisi.

La datazione della nave è stata condotta col metodo del carbonio-14 - Il risultato la fa risalire al 400 avanti Cristo.

IL PARADISO DEGLI ARCHEOLOGI. L’opinione di Jon Adams: “la nave potrebbe essere affondata durante una tempesta di fronte alla quale l'equipaggio, che poteva essere composto tra i 15 e i 25 uomini, non riuscì a fare nulla, e non sarebbe da escludere la possibilità che vi siano i loro corpi conservati nei sedimenti circostanti la nave. Al momento non c'è un progetto per riportare il relitto in superficie, in parte per i costi di una tale operazione e in parte perché sarebbe necessario suddividerlo in pezzi”.

I ricercatori impegnati nel progetto Black Sea Map hanno rinvenuto reperti anche più antichi della nave greca, ma di questi sono stati trovati solo frammenti. Il luogo dove giace la nave greca è in realtà costellato di relitti: “Nella stessa area ci sono, per esempio, alcune parti di una nave mercantile medievale, con le sue torri di prua e di poppa ancora praticamente intatte, con il sartiame e tutte le sue decorazioni”. Conclude Adams.

Seguirò per Mare Nostrum i successivi lavori del TEAM e vi aggiornerò sui risultati.

Carlo GATTI

Rapallo, 24 dicembre 2018

ATOLLO DI TRUK

ATOLLO DI TRUK

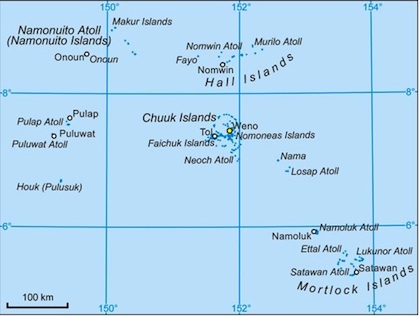

Al centro della carta: Chuuk (TRUK) Island

DOVE SI TROVA QUESTO ATOLLO?

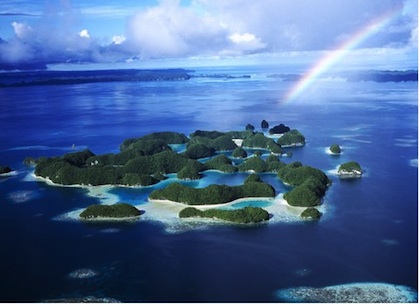

L'arcipelago delle Caroline Orientali é situato poco sopra l’equatore e non distante dall’antimeridiano che segna il cambio di data. E’ formato da un grande atollo, (132 chilometri quadrati di superficie), aperto da più passaggi da cui emergono numerosi picchi vulcanici.

Oggi, l’atollo di Truk è il paradiso degli amanti dei relitti. Non esiste infatti altro posto al mondo in cui ci sia una tale concentrazione di navi affondate su fondali compresi tra i 30 e i 50 metri. Relitti lasciati così dal momento del naufragio. L’intera zona dichiarata OFF-LIMITS dagli americani per 30 anni, é oggi a disposizione dei subacquei. Relitti con il loro carico di munizioni, aerei, carri armati, autoveicoli. All’interno di questa laguna corallina dove il mare è sempre calmo, le correnti ininfluenti e la temperatura dell’acqua sempre superiore ai 25°C.

UN PO’ DI STORIA

Truk piano piano divenne la più potente base navale nipponica, a partire dal 1937, epoca dell'entrata in guerra contro la Cina.

Quando il Giappone scatenò la campagna di conquista del Pacifico, l'atollo diventò una perfetta base aeronavale, situata al centro del perimetro di difesa del Sol Levante. Di fatto era una base operativa della flotta imperiale, tanto da essere chiamata la "Gibilterra del Pacifico".

Divenuto Torokku, nuovo nome attribuito dagli occupanti giapponesi, l’atollo era coperto dalla massima segretezza. Nessuna notizia era mai filtrata, nessuna persona estranea era mai entrata....

TRUK roccaforte inviolabile, era continuamente menzionata come luogo di partenza delle forze nipponiche lanciate alla conquista del Pacifico.

Quando il vento girò a favore degli Americani, il vice ammiraglio Hitosci Kabayasi, governatore di Truk, in seguito alle numerose sconfitte subite dalla marina e dall'aviazione nipponica, si aspettava un attacco all'isola che arrivò, in effetti, ma improvviso, come un forte vento monsonico, spazzando via tutto.

Dopo la conquista degli atolli dell'arcipelago delle Isole Marshall (gennaio 1944), la Quinta flotta americana ottenne tre corazzate veloci, tra cui la Jowa e la New Jersy da 45.000 tonnellate, tre portaerei veloci (due del tipo Essex e una leggera del tipo Langley) e due portaerei di scorta. La 58° Task Force della Quinta flotta aveva quindi a disposizione 12 portaerei, con un totale di 715 aerei tra caccia, bombardieri da picchiata e bombardieri siluranti. La 58° Task Force fu divisa in quattro gruppi, di cui il 3° gruppo, sotto il comando del contrammiraglio F.E. Sherman, comprendeva la portaerei della flotta, la Bunker Hill, con 89 aerei, e le portaerei leggere Monterrey con 34 aerei e Cowpens con 33 aerei. La 7° divisione, al comando del contrammiraglio O. V. Hustvedt, era invece composta dalle corazzate Jowa e New Jersy, dall'incrociatore pesante Wichita e dal 46° squadrone di cacciatorpediniere con nove cacciatorpediniere. Nell'eventualità di uno scontro navale, il contrammiraglio Sherman disponeva di 31 bombardieri da picchiata, 49 aerosiluranti, 18 cannoni da 406 mm delle sue corazzate (con proiettili da 1117 kg), 9 cannoni da 203 mm dell'incrociatore pesante, e 90 bocche da fuoco dei suoi cacciatorpediniere. Completavano la potenza di fuoco 87 caccia e 700 pezzi antiaerei calibro 20 mm, 40 mm, e 127 mm. Gli altri Task Groups erano fondamentalmente simili.

17 febbraio 1944

Le navi americane lasciarono l'ancoraggio di Majuro nelle isole Marshall per avvicinarsi all'obbiettivo e comparvero nei paraggi di Truk. La squadra navale americana comprendeva 9 portaerei, 6 corazzate, 10 incrociatori e 28 cacciatorpediniere. Nei due giorni successivi 72 caccia Hellcat decollarono dalle portaerei e puntarono sull'arcipelago, effettuando 1.250 sortite.

Gli americani prevedevano una rabbiosa reazione aerea da parte dei nipponici, ed i caccia avevano il compito di liberare il cielo dagli apparecchi nemici prima dell'arrivo dei bombardieri. Nei quarantacinque minuti necessari ai caccia americani per raggiungere l'obiettivo, la formazione statunitense fu avvistata, ma i giapponesi riuscirono a far decollare solo 45 caccia Zero, che diedero battaglia. Il cielo e il mare si riempirono di fumo, di scoppi, di luci e di morti.

Pochi minuti dopo 260 aerei nipponici erano distrutti al suolo e le istallazioni militari avevano subito ingenti danni. Affondarono 3 cacciatorpediniere, 7 navi ausiliarie, 6 petroliere, 17 cargo.

Incrociatore leggero AGANO

Incrociatore leggero KATORI

L'incrociatore leggero Agano (nella foto) fu affondato dal sommergibile Skate. Mentre le corazzate compivano il periplo dell'atollo affondarono a cannonate l'incrociatore leggero Katori e il cacciatorpediniere Maikaze. La seconda ondata fu lanciata la mattina successiva. Gli aerei americani abbatterono altri 32

La USS Intrepid, tra le più famose 'Essex', qui nel '44

apparecchi giapponesi e portarono a termine l'opera di distruzione di tutte le infrastrutture presenti sull'isola: caserme, depositi di carburanti, officine ecc. La reazione giapponese fu modesta: un aerosilurante riuscì a colpire a poppa la portaerei Intrepid, provocando diciassette feriti e danni riparabili in breve tempo.

1944 - Aerei pronti al decollo su una portaerei americana per l'Operazione Hailstone

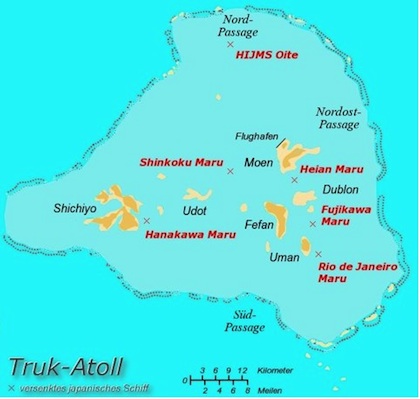

Nacque così la famosa “Flotta Fantasma di Truck” con relitti di navi torpedinieri, bombardieri, navi di rifornimento, aerei, etc., affondati ad una profondità tra +1 mt (di alcuni relitti fuoriesce il pennone dall’acqua) e i 200 mt.

Si sono resi necessari ben 25 anni di bonifica e migliaia di immersioni per sminare completamente e rendere innocuo il pericoloso carico di queste navi da guerra.

La laguna è divenuta ora parco, dove per immergersi è obbligatoria la guida.

I relitti, dopo oltre 50 anni, si sono completante trasformati e da tetri ricordi di una sanguinosa battaglia sono ora una ricchissima colonia di pesci e coralli colorati di ogni specie.

L’OPERAZIONE TRUK, denominata HAILSTONE, che comportava la distruzione della base nemica e delle altre isole delle Caroline fu una vittoria sensazionale americana, per di più costata in termini umani e di mezzi, molto poco: 35 aerei e 29 vittime tra gli aviatori, 11 tra i marinai e il leggero danneggiamento alla sola INTREPID.

Le conseguenze strategiche, tattiche ma soprattutto psicologiche furono di grande importanza. La distruzione della base nipponica, considerata imprendibile, divenne per gli americani il simbolo della loro potenza, ed é proprio da questa convinzione che condussero e vinsero la guerra su tutti i fronti.

Radio Tokyo diffuse la notizia che l'importante base navale di Truk era stata attaccata dalla flotta statunitense. Tojo colse l'occasione per sostituire il capo di stato maggiore della marina, ammiraglio Osami Nagano, con l'ammiraglio Shimada.

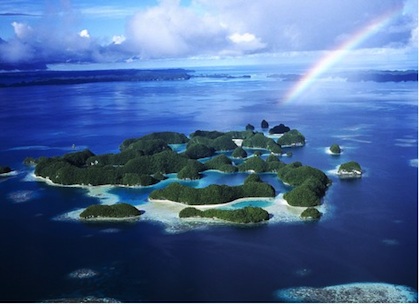

Quanto a Nimitz, comandante americano delle forze in Pacifico, riservò a Truk lo stesso trattamento che aveva riservato a Jaluit e Wotje e ad altri atolli delle isole Marshall, li isolò per poi lasciarli al loro destino privi ormai di difesa, di munizioni e di rifornimenti. Il 22 marzo la Task Force 58, con tre gruppi di portaerei, 6 corazzate veloci, 13 incrociatori e 26 cacciatorpediniere, continuò una serie di devastanti incursioni contro le basi giapponesi delle isole Palau e di Yap.

Dopo oltre 60 anni da quel tragico evento, le carcasse delle navi affondate dal raid americano giacciono sul fondale o spuntano dall'acqua ferma della laguna, masse ferrose coperte dalla ruggine. Per i ragazzi nati dopo il secondo conflitto mondiale in questa remota isola delle Caroline, fanno ormai parte del paesaggio: quei relitti sono stati usati per i loro giochi, come trampolini per i loro primi tuffi. In tutti questi anni la vegetazione tropicale è cresciuta, riuscendo a nascondere le ferite di quella battaglia, i crateri delle bombe sono divenuti laghetti e le rovine delle fortificazioni ricoperte da erbe e fiori multicolori.

Una mezza dozzina di navi giace su di un fondale la cui profondità massima si aggira sui quarantacinque metri. Tra queste la Heian Maru, nave appoggio per sommergibili di 12.000 tonnellate, e la Rio de Janeiro Maru.

Giardini di corallo e sciami di colorati pesciolini racchiudono come drappi funebri viventi le navi morte; anche i cannoni sono coperti da leggiadri gioielli che oscillano dolcemente, all'ondeggiare delicato dell'acqua della laguna. Su tutte le navi si è adagiato un tappeto di corallo, ogni pezzo dell'attrezzatura di una nave affondata si è trasformata in un'esposizione di vita marina.

Nell'ancoraggio situato a nord-ovest della laguna, a circa cinquanta metri sul fondo, si trova un gruppo di navi contenente ancora il suo carico. Poco lontano un altro relitto, un bombardiere giapponese abbattuto nelle vicinanze del campo d'atterraggio, probabilmente uno dei pochi riusciti a decollare.

Nella melma giace un cappello da marinaio, da una fenditura in una chiglia spunta una scarpa, in un angolo una coperta e numerosi resti umani. La mancanza d'ossigeno disciolto in quell'acqua stagnante ha conservato per tanto tempo quei poveri resti. Un silenzioso ricordo accudisce questa lugubre tomba, posta sul fondo di un mare racchiuso da una splendida laguna tropicale.

Dopo l'attacco americano la guarnigione giapponese e gli abitanti di Truk hanno patito la fame mentre tonnellate di viveri in scatola giacevano irrecuperabili sul fondo del mare. Un fatto che colpisce il visitatore è la totale assenza di grossi animali marini, che di solito s'impadroniscono dei relitti per farne le loro abitazioni. Non si notano cernie, murene, aragoste. La risposta è molto semplice: non tutti i depositi di munizioni saltarono in aria nei giorni dell'attacco, così i superstiti giapponesi e gli abitanti dell'isola saccheggiarono i depositi di munizioni rimasti per pescare. E la pesca con la dinamite ha praticamente eliminato quelle grandi specie ittiche che impiegano decenni per crescere.

Dopo oltre 70 anni, i motivi per cui quella tremenda guerra è stata combattuta si perdono tra le pagine dei libri di storia. Le numerose ricerche sulle navi affondate nei diversi ancoraggi della laguna dimostrano che la base di Truk si trovò impreparata a fronteggiare un attacco aeronavale. La Gibilterra del Pacifico non era altro che un mito. Oggi, subacquei provenienti da ogni angolo del mondo s'immergono per visitare questa base navale sommersa dalle acque.

Ecco una breve descrizione di quelli più adatti all’esplorazione CHINKOKU MARU petroliera di 10120 tonnellate di stazza.

Lunghezza di 150 metri. Profondità da 12 a 40 metri. Rappresenta una delle migliori immersioni in assoluto. Al centro nave si visita il ponte di comando.

A poppa gli alloggi dell’equipaggio, con grandi quantitativi di riserve alimentari, vestiti, scarpe. Si vedono anche i bagni, la sala operatoria e si possono trovare anche resti umani.

L’esplosione di colori e coralli è assicurata visitando invece la Fujikawa Maru, una portaerei di 132 mt e 6938 tonnellate di stazza, anch’essa in assetto di navigazione e con l’albero che lambisce la superficie dell’acqua; sovraccarica di crinoidi, coralli duri e molli, anemoni che rendono sia la poppa che la prua particolarmente fotogeniche.

A parte ciò la grande attrattiva di questa nave è il suo carico : parti di tre aerei, compresa una fusoliera e una cabina di pilotaggio perfettamente conservata e un bombardiere Mitsubishi Zero intatto nel quale è addirittura possibile sedervisi dentro.

Anche la sala dei motori è di grandissimo interesse ma riservata ai sub più esperti, in quanto piuttosto angusta.

FUJIKAWA MARU cargo armato di 6938 tonnellate.

E’ una delle navi meglio conservate e più interessanti per il gran numero di reperti. Ha 6 stive stracariche di munizioni e materiali di ogni tipo. In una di queste stive si trovano carlinghe di caccia Zero Mitsubishi.

La Sankisan Maru, la nave da munizioni per eccellenza era una nave da carico di 112 mt di lunghezza e 4776 tonnellate di stazza ,giace su un fondale di circa 33 mt parzialmente in assetto di navigazione.

La poppa, pesantemente danneggiata dai bombardamenti, si è staccata infatti dalla prua e si trova a circa 200 mt di distanza, in posizione eretta.

All’interno centinaia di tonnellate di proiettili ancora nelle cartucciere e munizioni di vario genere, comprese bombe di profondità, ali di aerei, mitragliatrici , motori di aerei, eliche di navi , chassis di camion completi di pneumatici.

SANKIZAN MARU cargo da trasporto di 4770 tonnellate di stazza.

Lunghezza 110 metri. Profondità da 15 a 30 metri. Molti proiettili di tutti i calibri, mitragliatrici, detonatori e bombe d’aereo. Resti di autocarri, motori d’aereo e bottiglie.

Un’immersione impegnativa è quella sulla San Francisco Maru, vista la profondità del relitto il cui ponte si trova 50 mt di profondità, ma la nave è sorprendentemente intatta.

Si tratta di una nave da carico di 116 mt e 5864 ton di stazza ed è considerata un MUST per tutti i sub che visitano la laguna di Truck.

SAN FRANCISCO MARU :5831 tonnellate.

Lunghezza 115 metri. Profondità fra 48 e 54 metri. Bellissimo relitto riservato ai più esperti. In coperta sono visibili anche alcune mine e un carro armato.

HEIAN MARU 11620 tonnellate, lunghezza 153 metri. Profondità da 15 a 33 metri. Nave appoggio per sommergibili. E’ uno dei più grandi relitti di Truk. Periscopi, grandi bombe d’aereo, vasellame. Giace su di un fianco e sono visibili le eliche di dritta.

SOMMERGIBILE 1-69 1400 tonnellate. Lunghezza 100 metri. Profondità da 36 a 42 metri.

Resta intatta la parte posteriore. Era uno dei più grandi sommergibili giapponesi.

AIKOKU MARU in due diversi camuffamenti.

HAIKOKU MARU: “nave corsara”

Profondità da 51 a 72 metri. E' un relitto molto fondo ed è molto difficile farsi accompagnare dalle guide. E' inoltre frequentato da squali oceanici del genere longimanus, potenzialmente pericolosi per l'uomo. Bombardato da un aereo, l'esplosione ha fatto saltare la santabarbara, distruggendo tutta la prua e l'aereo che l'aveva bombardata. Nell'affondamento trovarono la morte 216 persone e non è difficile imbattersi in ossa e resti umani.

Caratteristiche generali:

Dislocamento 10.437

Lunghezza 150 m

Larghezza 20 m

Pescaggio 7,8 m

Propulsione 2 motori diesel Mistsui B&W, 2 assi elica, 13.000 CV

Velocità 21 nodi (38,8 km/h)

Armamento:

8 cannoni da 5,5" (140 mm)/50

2 cannoni da 76 mm

4 cannoni da 25 mm/60

4 tubi lanciasiluri da 533 mm binati

1 catapulta per 2 aerei

La Aikoku Maru è un’altra immersione per davvero esperti.

La nave fu convertita dai giapponesi e armata con enormi cannoni in poppa e prua e vicino alle stive 3 e 4 e mitragliatrici lungo tutta la sovrastruttura.

Responsabile di aver contribuito all’affondamento di tantissime navi nemiche, fu proprio uno dei primi bersagli dell’operazione Hailstone degli americani e colpita da un missile il primo giorno delle ostilità lanciato dallUSS Intrepid, esplodendo violentemente e affondando in soli 60 secondi.

Ora la nave riposa, con i resti di tutto il suo equipaggio, su un fondale di 70 mt (parte dei resti umani di 400 membri sono state ritrovate e traslate in Giappone).

Le parti visitabili sono quelle della poppa, dove è montato un enorme cannone da 160”, mentre tutta la parte prodiera è completamente distrutta.

Anche qui oltre 1000 libbre di bombe e munizioni di vario genere, comprese le mine antinave, tutte accatastate nelle stive .

Il radiotelegrafo è collassato sul ponte, proprio in prossimità della stiva, che è invece è pienissima carri armati e camion cisterna.

E’ un relitto molto profondo ed è molto difficile farsi accompagnare dalle guide.

E’ inoltre frequentato da squali oceanici del genere longimanus, potenzialmente pericolosi per l’uomo.

Bombardato da un aereo, l’esplosione ha fatto saltare la santabarbara, distruggendo tutta la prua e l’aereo che l’aveva bombardata. Nell’affondamento trovarono la morte 216 persone e non è difficile imbattersi in ossa e resti umani.

BOMBARDIERE BETTY G4M1 MITSUBISHI Profondità 20 metri. In ottime condizioni, abbattuto subito dopo il decollo. I motori sono usciti dalle loro sedi e giacciono a circa 60 metri ad est dell'aereo.

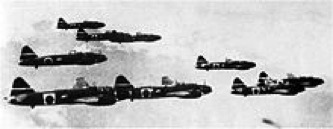

Una formazione di Yokosuka D4Y1 fotografata davanti al monte Fuji.

Parti di tre aerei, compresa una fusoliera e una cabina di pilotaggio perfettamente conservata e un bombardiere Mitsubishi Zero intatto nel quale è addirittura possibile sedervisi dentro.

Anche la sala dei motori è di grandissimo interesse ma riservata ai sub più esperti, in quanto piuttosto angusta.

I Mitsubishi G4M Betty della Marina Imperiale giapponese; questo tipo di aerei (bombardieri/aerosiluranti), insieme ai Mitsubishi G3M Nell, affondarono le navi da battaglia britanniche

Il Mitsubishi G4M Betty Bomber riposa su un fondale sabbioso di 15 mt..

Tali bombardieri, costruiti dai giapponesi a partire dal 1938, avevano un’apertura alare di circa 30 mt e raggiungevano una massima velocità di 430 km orari.

Tutti armati con mitragliatrici frontali da 7.7 mm e 20 mm potevano portare un carico di 4000 libbre di bombe.

E’possibile penetrare in tutta tranquillità nel relitto sia dalla parte frontale che posteriore e giungere sino alla cabina di pilotaggio. Tutt’intorno al relitto sono sparse qua e là le armi che erano a bordo, la radio e strumentazione varia, mentre al di sotto delle ali si è sviluppata una foltissima foresta di coralli molli multicolori.

BOMBARDIERE JUDY YOKISUKA profondità 3 metri. Bombardiere Judy D4Y1 Yokisuka: Profondità 3 metri. Ottimo per apneisti. Buone condizioni di conservazione. Visibile anche il motore a 12 cilindri staccato dalla fusoliera.

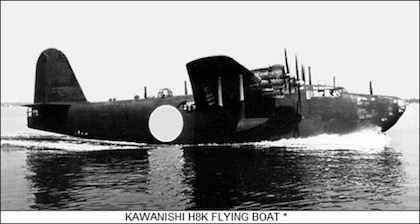

Idrovolante Emily H8K2 Kawanishi: Profondità 15 metri. Bombardato mentre era ormeggiato davanti all'isola di Dublon.

Carlo GATTI

Rapallo, 29. Agosto. 2016

I MISTERI DEL KT DI SESTRI LEVANTE

SCHEDA

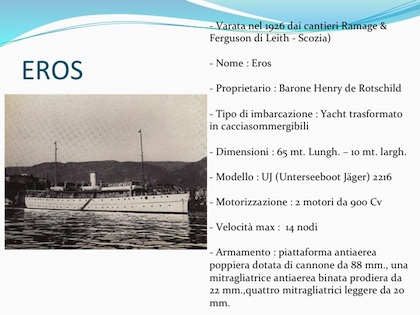

“EROS” “KT”

(Krieg Transporte)

Caccia antisommergibili U-J 2216 (UJ: U Boot Jager = Cacciatore di sommergibili) Data di affondamento: siluramento da parte di 4 moto torpedo boat (motosiluranti) inglesi alle ore 3,40 nella notte tra il 13 ed il 14 settembre 1944)

Posizione: LAT. 44° 15’ 856” NORD LONG. 09° 21’ 960” EST

Distanza dalla costa: 0,95 mg dalla punta di Sestri Levante Allineamenti da terra: Il punto di partenza della diga foranea del porto di Sestri L. con il campanile della chiesa di Sant’Antonio: i due capi, Punta Manara e Punta Baffe allineati.

MEMO

Localizzazione 8, Visibilità 7, Facilità di discesa 7, Correnti sì Accesso all’interno 3, Presenza lenze/reti sì, Interesse storico-doc. 7, Interesse bentonico 8.

Il relitto giace ad una profondità di 58 metri. La nave, inizialmente considerata semplicemente un trasporto di nazionalità tedesca, è stata successivamente rivisitata ed un più accurato controllo delle attrezzature rimaste a bordo, ha consentito di riscontrare la presenza di scritte in lingua francese per cui inizialmente si era affacciata anche l’ipotesi che l’unità fosse stata allestita in un cantiere transalpino. Non era comunque l’unica incertezza circa l’identità di questa unità navale: secondo altri ricerca tori, infatti, poteva essere stata varata in un cantiere italiano. Grazie ai registri storici della Kriegsmarine, la vera identità della nave è stata infine ricostruita con certezza: si chiamava originariamente Eros ed era uno splendido yacht appartenente al nobile francese, il barone Henri de Rotschild, noto banchiere. Si sa anche che nel 1926 venne varata dai cantieri Ramage & Ferguson di Leith e che venne affidata

al comando del capitano J.H. Evrard che ne aveva anche seguito i lavori di costruzione. L’Eros, estremamente lussuoso e ben rifinito, era di base a Le Havre ed era sospinto da due motori da 900 cv ciascuno. I dati tecnici illustrativi sono eloquenti:

- peso= 26 tons

- lunghezza totale= 65,13 mt

- larghezza= 9,75 mt

- dislocamento= 914 tons

- velocità= 14 nodi.

In occasione della crisi cecoslovacca il 17 aprile 1939 l’Eros venne requisito dalla Marina Nazionale Francese e inviato in servizio ad Ajaccio con la sigla AD 227. Si sa anche che il 4 maggio fu restituito ai suoi proprietari, ma tre mesi più tardi, con la seconda guerra mondiale ormai in corso, venne nuovamente requisito e reinscritto nel ruolo militare col numero AD 196. Infine venne affidato a “Marine Maroc” e inviato a Tangeri, ove ebbe un ruolo rappresentativo anche per le autorità francesi a Gibilterra.

A questo prestigioso yacht, inizialmente furono affidate missioni, diplomatiche. Nonostante ciò fu poi riclassificato come scortaconvoglio e venne dotato di un cannone da 100 mm e di alcune altre installazioni militari indispensabili per i nuovi compiti e il suo numero divenne questa volta P 140. Rimesso in servizio a Tolone il 2 settembre verrà inviato in missione a Tangeri il 10 novembre 1939. Delle sue missioni militari ricordiamo una scorta al sottomarino Ariane nel dicembre 1939, una scorta al sottomarino Espadon nell’aprile 1940, la scorta a due convogli trasporto truppe in marzo e il riconoscimento dello stato sanitario del rimorchiatore danese Geir il 12 aprile 1940. L’Eros non lascerà il porto di Tangeri che dopo l’armistizio per raggiungere Casablanca il 26 giugno 1940 con il personale della Missione Navale Francese di Gibilterra.

Resterà due anni in Marocco, poi sarà richiamato a Tolone, giungerà in Provenza il 16 giugno 1942; incorporato nella divisione Metropolitana, sarà incaricato della sorveglianza dei litorali e verrà ribattezzato col nome di “Incomprise”. Il 27 novembre 1942 i tedeschi occupano Tolone: la maggior parte delle navi ormeggiate in porto viene danneggiata e affondata ma alcune piccole unità, tra cui l’Enterprise, vengono catturate integre.

Cacciatore di sottomarini Ufficialmente ceduto alla Kriegsmarine dal governo di Vichy, la nave nell’arsenale di Tolone subì diverse modifiche al fine di trasformarla in U-Jager (cacciatore di sottomarini). Contrariamente all’armamento sommario di cui era stato dotato dalla Marina Francese, le installazioni tedesche furono molto più importanti. Il ponte poppiero fu interamente scoperto sino all’altezza della sala macchine, scomparvero i lussuosi saloni superiori e sul ponte principale, così ripulito, furono fissati un pezzo da 88 mm, tre piattaforme di artiglieria antiaerea e otto lanciagranate sottomarino. Sul ponte prodiero venne installata una piattaforma per un binato di 37 mm e due pezzi da 20 mm vennero disposti su ogni bordo avanti e dietro il ponte di comando. Degli apparecchi speciali per l’ascolto dei sottomarini trovarono posto nello scafo.

Questi importanti lavori richiesero più di nove mesi. La prima uscita di prova dell’unità, ribattezzata UJ-2216, venne effettuata il 2 settembre 1943. Messa infine in servizio il 27 settembre 1943 e assegnata alla Flottiglia U-J di stanza a Genova, l’UJ-2216 rimase bloccata parecchie settimane a Marsiglia e non riuscì a raggiungere il capoluogo ligure che agli inizi del 1944. La sua vita militare nella Kriegsmarine fu però assai breve. Il 13 settembre 1944, verso sera, l’UJ-2216 è in missione nei pressi di La Spezia: soffia un leggero vento da terra, il mare è calmo e illuminato dalla Luna. L’UJ 2216 scorta due posamine, la MFP 2865 e la 2922. Scopo della missione è la posa di un nuovo sbarramento di mine nei pressi del porto di La Spezia. Le mine sono tutte sganciate e verso le 22,30 la missione è compiuta, il piccolo convoglio si avvia verso Genova con l’UJ in testa seguito dalle due MFP.

Dopo alcuni minuti le navi sono sorprese dal primo passaggio di un aereo alleato mentre si trovano all’altezza della punta di Sestri Levante. Dopo aver lanciato alcuni bengala l’aereo lanciò sei bombe ma senza colpire il convoglio. Ma ormai le navi erano state scoperte e una mezz’ora più tardi infatti l’operatore radio dell’UJ intercettò delle comunicazioni via radio che davano ordine a delle motosiluranti inglesi di dirigersi sulle navi nemiche.

La battaglia in mare.

Alle ore 3 i dispositivi di ascolto di babordo individuarono rumori di eliche a circa 25 miglia: l’allarme venne dato e gli uomini raggiunsero i posti di combattimento ma bisognava attendere ancora mezz’ora prima di avvistare il nemico. Alle 3,30 alcuni marinai imbarcati su una delle MFP cedettero di riconoscere due sagome. Al fine di facilitare i rilevamenti l’UJ manovrò di 30 gradi prima su un bordo poi sull’altro, ma brusii di fondo perturbarono l’ascolto e il numero degli attaccanti fu sovrastimato in 7 motosiluranti. L’operatore radio invece sentì l e vedette chiamarsi tra di loro coi nomi in codice, Tiger, Mystral, Tering e Daniel: erano dunque 4 e avrebbero attaccato senza dubbio a due a due. Alle ore 3,35 il comandante dell’UJ diede l’ordine di aprire il fuoco coi cannoni da 37 e 20 mm di prua senza apparenti effetti; poco dopo il sistema d’ascolto percepì il caratteristico brusio dei siluri filanti sotto la superficie del mare, cinque sibili furono percepiti, due scie passarono a babordo, tre a tribordo, la distanza minima della nave era di tre metri e la massima di venti. Sul ponte di comando si tirò un sospiro di sollievo: un breve attimo perché alle 3,40 esatte una detonazione avvenuta a poppa sorprese l’equipaggio. Lo scoppio del siluro fu immediatamente seguito dall’esplosione delle munizioni e delle granate antisottomarino poste sulle tramogge.

La poppa fu distrutta mentre un secondo siluro esplose davanti alla galleria di Sant’Anna. Gli inservienti ai pezzi rimasero uccisi o gravemente feriti. L’ordine di abbandono della nave non venne dato immediatamente e i cannoni da 37 mm di prua e da 20 mm di tribordo continuarono a sparare aiutati dall’artiglieria della MFP. L’U-J 2216 si riempì rapidamente d’acqua e colò a picco.

Tutti gli uomini validi e i feriti si gettarono in mare, qualche secondo ancora e la nave scomparve. Il combattimento durò in tutto 10 minuti. Sulle FMP trovarono posto 57 naufraghi, tra cui 13 feriti, mentre una piccola vedetta uscita da Sestri Levante ne recuperò 9 e 6 raggiunsero la costa a nuoto. L’indomani alcuni pescatori ritrovarono alcuni corpi. In totale si contarono 6 morti e 17 dispersi.

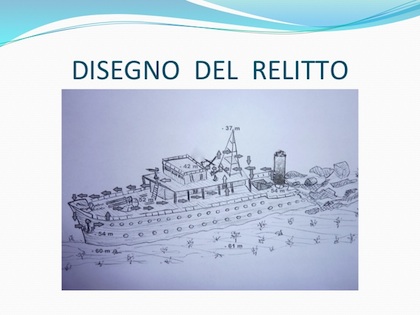

Lo scafo è uno fra i meglio conservati della zona. Poggia su un fondale di fango ed ha ancora le mitragliere in assetto di combattimento, puntate verso l’alto, quasi ad ultima testimonianza della drammaticità di un duello aeronavale. Scendendo in immersione il primo a vedersi è l’albero di trinchetto raggiungibile a soli 35 metri di profondità.

Il fondale

La nave è completamente avvolta da banchi di rosei Anthias, boghe, menole, da grandi saraghi. Lo scafo è poi ricoperto di bellissime incrostazioni che lo rendono simile ad un giardino tropicale con colorazioni che vanno dal giallo al verde, dal fucsia al rosa grazie anche ai magnifici cnidari del genere Corynactis viridis.

Lo scafo si presenta ancora in buone condizioni malgrado gli assalti dei numerosi cacciatori di souvenirs.

(Testi)................ Emilio CARTA

(Schede e foto)... Matteo VITA

webmaster........... Carlo GATTI

Rapallo, 19 Agosto 2015

I SUONI DEL MARE

Manuela Maria Campanelli, biologa e giornalista per diverse testate tra cui il Corriere della sera, si occupa di divulgazione scientifica dal 1992.

I SUONI DEL MARE

Anche le aragoste emettono suoni che nel loro complesso si uniscono in una singolare sinfonia. O meglio producono segnali acustici sonici e ultrasonici in particolari condizioni di stress. Questa scoperta, fatta dal Gruppo di Bioacustica dell’Istituto per l’ambiente marino costiero (Iamc) del Cnr di Capo Granitola, conferma che, se l’orecchio umano potesse captare anche lunghezze d’onda superiori ai 15-20 Kherz, percepiremmo il mare in modo del tutto diverso. Da muta distesa d’acqua diventerebbe un mezzo capace di diffondere un chiacchierio di note usate dagli animali marini per comunicare tra loro. Immaginare dunque il mare come un insieme di ecosistemi caratterizzati da una propria firma acustica è possibile, tanto più che attraverso di esso i suoni si propagano con una velocità di circa 1.500 metri al secondo e possono coprire distanze di migliaia di chilometri. Senza neppure vederlo, ma solo sentendolo, potremmo riconoscere per esempio un posidonieto proprio là in prossimità di una spiaggia o un mare più profondo o una barriera corallina. Suoni dai toni e frequenze diversi si alternerebbero a seconda dei paesaggi marini che incontreremmo. Potrebbero essere anche così rumorosi da farci tappare le orecchie.

Legittima difesa

Ma ritorniamo alla ricerca. <<Dalla letteratura si sapeva che le aragoste, come del resto altre specie di crostacei, generavano suoni che tuttavia per la prima volta sono stati caratterizzati e associati a precisi comportamenti>>, spiega Giuseppa Buscaino, ricercatore dell’Iamc. Venti esemplari della specie Palinurus elephas, vivi e mantenuti in vasca salata, sono stati monitorati per mezzo di due telecamere, una subacquea e l’altra posta al di sopra di essa, quando erano attaccate singolarmente o in gruppo da due loro acerrimi nemici: il grongo e il polpo. Il risultato? Emettevano suoni brevi, quasi metallici, uniti tra loro, come si può ascoltare dall’audio allegato. Registrati con un idro microfono reso impermeabile, collegato a un pre-amplificatore e acquisito con una scheda di conversione analogica-digitale, sono stati attentamente studiati.

Comportamenti a “rischio”

I ricercatori hanno così notato che correlavano con alcune posizioni di questi animali marini, per esempio con il cosidetto “tail flip (rapida flessione dell’addome che fa spostare l’aragosta a reazione da un punto all’altro) o con lo stato di ”alert” (animale sta dritto sulle zampe posteriori). <<Si è pertanto capito che i suoni emessi erano veri e propri segnali prodotti per avvertire gli altri di un imminente pericolo e per attuare una strategia collettiva di difesa>>, dice Giuseppa Buscaino. <<Al loro suono le aragoste si avvicinavano le une alle altre e puntavano all’esterno le loro antenne ricche di spine capaci di formare una barriera fisica molto efficace contro i predatori>>.

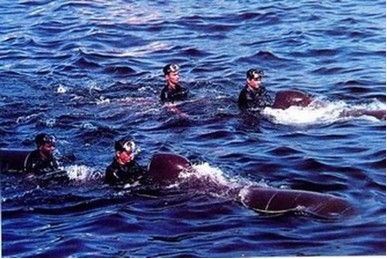

Il canto dei cetacei

Molti animali acquatici hanno evoluto sistemi complessi per ricevere ed emettere suoni. <<I delfini sono alcuni di questi. Emettono fischi udibili ma anche i cosidetti click, impulsi ad ampia banda di frequenza, udibili e non udibili, per avvicinarsi alle barche dei pescatori, sfruttare i loro attrezzi di pesca e ridurre gli sforzi della pesca>>, ci dice Giuseppa Buscaino, riferendosi ai risultati di una ricerca in corso nel Mar Ionio. In realtà questi click sono parte di un sonar: generati da sacche aeree in comunicazione con lo sfiatatoio, incontrano l’oggetto (in questo caso l’attrezzo luminoso a intermittenza che attira i pesci) e parte della loro energia tornando indietro viene captata dalla mandibola (hanno perso il padiglione esterno!) dotata di un grasso a bassa impedenza acustica che la trasferisce direttamente all’orecchio medio. Analizzando il ritardo, calcolano la dimensione e la distanza dalla preda. I furbetti pare abbiano imparato a immergersi solo quando quest’ultima si avvicina molto alla superficie.

Manuela Campanelli

Rapallo, 28 luglio 2018

I PALOMBARI - COSTA CONCORDIA

I PALOMBARI

Manuela Maria Campanelli, biologa e giornalista per diverse testate tra cui il Corriere della sera, si occupa di divulgazione scientifica dal 1992.

PALOMBARI: I silenziosi protagonisti del recupero dei superstiti Caso Concordia

Vestono una tuta di gomma, calzano scarponi di piombo e portano pesi e un caratteristico elmo di rame che ha affibbiato loro il bonario nomignolo di “teste di rame”. Sono i Palombari delle Forze Specialistiche Subacque della Marina Militare. Sono loro che continuano con perseveranza ad aprire con microcariche varchi di dimensioni prestabilite nella struttura sommersa al fine di trovare superstiti e tracciare vie di fuga per il personale stesso che entra nella nave. <<Siamo giunti sul posto in 12, divisi in due squadre, il giorno dopo l’incidente con l’elicottero. Successivamente ci ha fatto d’appoggio la nave Pedretti che, imbarcando una camera iperbarica mobile e un infermiere specializzato in fisiopatologia subacquea, ha fornito a noi e agli altri soccorritori la copertura sanitaria contro i barotraumi>>, ci aggiorna il primo maresciallo palombaro Fabio Masuzzo, da oltre 15 anni nel Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.). Lui e i suoi compagni hanno effettuato immersioni sino alla profondità di 36 metri ad aria di profondità per eseguire ispezioni sotto lo scafo e valutare i danni e la stabilità dell’imbarcazione. I loro orecchi, sempre tesi a cogliere il minimo rumore proveniente dal relitto, e i loro occhi sono i più affidabili testimoni di un disastro che a detta loro, che sul posto ci sono stati, si può definire “impressionante” sia per la mole della nave e sia per il numero di passeggeri coinvolti che non ha uguali nella nostra storia civile.

In soccorso ai sommergibili

E’ infatti la prima volta che il G.O.S. è stato impegnato con un’unità passeggeri di simile portata. <<Venti anni fa è stato attivato per soccorrere il personale intrappolato nell’Espresso Trapani, il traghetto che nel 1990 affondò tra l’isola di Levanzo e lo scoglio dei Porcellini a poche miglia di distanza dal porto della città siciliana. Allora persero la vita 13 persone>>, ricorda Riccardo Fantini, capitano di Corvetta della Marina Militare Italiana. Di solito questi intrepidi subacquei si occupano di altro, in particolare del soccorso ai sommergibili sinistrati. <<Per i nostri sei sommergibili, tra cui si annoverano il Todaro e lo Scirea noti per la loro innovativa tecnica di propulsione, non c’è stato fortunatamente mai bisogno del loro intervento>>, spiega Riccardo Fantini. <<Si sono però proposti per soccorrere il sommergibile Kursk in cui morirono oltre cento uomini della Marina russa: l’Unione Sovietica all’epoca non accolse il loro intervento, come del resto quello degli altri paesi NATO>>. Con questo compito il G.O.S. fa parte di ISMERLO (International Submarine Escape and Rescue Liaison Office), un servizio internazionale che coordina tutte le marine che vi partecipano sulle stesse coordinate di fuga e di salvataggio dai sommergibili.

I mezzi speciali

Il palombari del G.O.S, elite della nostra Marina, hanno aperto sette varchi per raggiungere parti sommerse dello scafo della Costa Concordia.