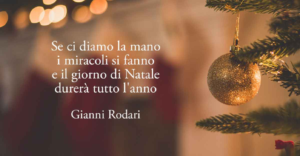

AUGURI DI NATALE - IL MIRACOLO DEL NATALE 1914

AUGURI DI NATALE 2023

Carissime Amiche e cari Amici,

In questo periodo natalizio, mentre il freddo dell'inverno avvolge gli Stati e il Mare che li unisce, mi ritrovo a riflettere sulla connessione speciale tra il mondo di terra e il vasto oceano che, in passato, è stato teatro delle epiche gesta dei nostri navigatori. È un legame che risale a tempi lontani, grazie anche alle invenzioni rivoluzionarie come quella di G. Marconi, che ha donato al mondo uno strumento prezioso, permettendo ai cuori lontani di pulsare all'unisono durante il NATALE DEL MARINAIO.

"A Natale tutte le strade conducono a casa"

Una frase che ha un significato ancora più profondo quando si parla dei marinai. È un pensiero virtuale, ma reale, che unisce chi è in mare a chi è sulla terraferma in un legame affettivo profondo. Nella magia delle luminarie che danzano sulle note natalizie, si crea un palcoscenico fiabesco che rimane inciso negli occhi dei bambini, ma anche nel cuore di coloro che, lontani fisicamente, sono uniti spiritualmente.

Ricordo certe notti invernali nell'attesa della X-MAS Eve rollando e beccheggiando tra le onde, quando tutto l’equipaggio nascondeva dentro di sé il pensiero del calore di casa.

È in quei momenti che la nostalgia si fa più intensa, ma allo stesso tempo, si rafforza il senso di comunità tra chi vive la vita del mare.

La domanda di un bambino, "Dov'è papà?", trova risposta nel buio dell'oceano, là dove finiscono le luci e comincia il mistero, il mare che presto porterà papà a casa con tanti regali.

In ogni parte del mondo, la vita del marittimo e della sua famiglia è segnata dalla stessa nostalgia durante le Feste Natalizie, un sentimento che si fa sofferenza e tristezza.

Mentre da noi la concezione di un detto famoso: "I VIVI, I MORTI E I NAVIGANTI" è ancor più palpabile, come se coloro che solcano gli oceani appartenessero a una stirpe speciale, uniti dalla forza del mare e dalla storia che li lega, al contrario, nelle terre bianche e fredde del Nord, la tradizione marinara radicata nei secoli fa sì che la gente di mare si senta meno sola durante LE FESTIVITA' NATALIZIE.

Quando scatta l’ora X-mas tutte le Istituzioni e i media entrano in azione facendo a gara nel contattare le navi in ogni parte del mondo per lo scambio degli Auguri.

Confesso d’aver sempre provato una certa invidia per questi legami terra-mare vissuti altrove: rapporti umani che almeno in questo Speciale Periodo andrebbero rinsaldati ancor prima si sfilacciarsi, interrompersi e finire irrimediabilmente nelle tante “sentine” della Storia navale come, purtroppo, è accaduto dalle nostre parti.

Mi piace pensare che proprio in questi giorni la nostra Associazione possa essere un faro virtuale di sostegno e vicinanza per tutti i marinai, una bussola che li guidi attraverso le onde della nostalgia verso la riscoperta delle radici umane e marinare di cui andiamo fieri.

Auguro a tutti i membri di MARE NOSTRUM RAPALLO e agli Amici che ci seguono nel mondo

Buon Natale 2023 sereno e colmo di ricordi leggendari che navigano come stelle nel cielo notturno, nella speranza che il messaggio di pace e amore possa risuonare in ogni cuore, superando le barriere create dalle circostanze più difficili.

Con stima e affetto

Carlo GATTI

Rapallo, 22 Dicembre 2023

2023 - UNA VIGILIA DI NATALE DIFFICILE

DUE GUERRE IN CORSO

IN QUATTRO NAZIONI SI MUORE OGNI GIORNO SOTTO I BOMBARDAMENTI

La storia complessa e intricata delle relazioni tra nazioni e popoli spesso riflette una serie di fattori, tra cui questioni politiche, sociali, economiche e culturali. Nonostante le affinità storiche, culturali, linguistiche e religiose, i conflitti possono emergere per svariate ragioni. Nel caso della Russia e dell'Ucraina, così come nel conflitto tra Israele e Palestina, la complessità delle dinamiche e delle tensioni è alimentata da una combinazione di fattori:

Le relazioni internazionali sono spesso influenzate da difficili questioni politiche, come ambizioni di potere, controllo territoriale, risorse e interessi geopolitici.

Anche quando ci sono numerose somiglianze culturali, le differenze ideologiche possono portare a divisioni significative. Nel caso di Russia e Ucraina, le divergenze politiche e ideologiche sono emerse sempre più virulente nel tempo, portando a tensioni e conflitti che sono sotto i nostri occhi.

Spesso, la mancanza di dialogo aperto e la mancanza di sforzi per comprendere il punto di vista dell'altro possono alimentare incomprensioni e portare a una crescente polarizzazione.

Nel caso del conflitto tra Israele e Palestina, la regione ha una storia lunga e martoriata che comprende anche periodi di convivenza pacifica, ma il conflitto attuale è stato alimentato da questioni territoriali, diritti umani, e una serie di cause politiche e sociali che sono sfociate in una situazione molto difficile da risolvere.

È importante sottolineare che la convivenza pacifica e la comprensione reciproca sono ideali desiderabili, ma la realtà di oggi richiede sforzi “superiori” e concreti da parte di tutte le parti coinvolte per raggiungere una risoluzione pacifica. La storia e la cultura comune possono essere un punto di partenza, ma affrontare certe complessità richiede sforzi equilibrati da parte di “grandi” STATISTI… Una razza di cui, purtroppo, si sono perse le tracce!

IL MIRACOLO DEL NATALE 1914

Un Richiamo alla Pace nei Momenti di Buio

Il miracolo del 25 dicembre 1914

Cento anni fa la tregua di Natale

Video - Corriere della Sera

https://www.corriere.it/cultura/speciali/2014/prima-guerra-mondiale/notizie/miracolo-25-dicembre-1914-cento-anni-fa-tregua-natale-f4a5d08a-8b6b-11e4-9698-e98982c0cb34.shtml

“Il «miracolo» del Natale 1914, di due avversari (Inglesi e Tedeschi) che dimenticano l’odio per unirsi in un abbraccio fraterno, rimase un fatto quasi isolato (ci sono poi stati altri episodi di «vivi e lascia vivere» ma mai più così eclatanti) e ben presto trascolorò nel mito, tanto più quando il sentimento popolare degli europei nei confronti della Grande Guerra cambiò di segno: non più glorioso fatto d’arme ma massacro insensato, che aveva spazzato via una generazione. La tregua di Natale venne quindi vista come la dimostrazione che gli uomini sono fondamentalmente buoni e che erano stati spinti alla guerra da governi stupidi e irresponsabili, tanto che appena liberi di farlo avevano scelto la pace e la fratellanza”.

Paolo Restelli

IL COMMENTO DI MARE NOSTRUM RAPALLO

Il Natale è spesso associato a gioia, amore e pace, ma talvolta la realtà del mondo in cui viviamo sembra contraddire questi valori fondamentali. In questo Natale del 2023, mentre il mondo è diviso da conflitti e tensioni tra parenti storici, vale la pena riflettere su un evento eccezionale che ha segnato la storia durante un periodo altrettanto turbolento: il Miracolo del Natale del 1914.

Poco più di cent'anni fa, nel cuore della Prima Guerra Mondiale, le trincee che separavano le forze nemiche divennero il palcoscenico di un atto straordinario di umanità. In quella fredda notte del 25 dicembre, i soldati sul fronte occidentale lasciarono da parte le armi per celebrare insieme il Natale. La tregua non fu istituita dall'alto, ma fu piuttosto un gesto spontaneo che emerse dalle truppe stesse.

Questo evento straordinario dimostra che, nonostante le differenze politiche e nazionali, il desiderio di pace e compassione è radicato nell'animo umano. La tregua di Natale del 1914 è stata un potente segnale che i popoli coinvolti nella guerra non si odiavano per natura, ma erano vittime di circostanze create da decisioni politiche e interessi di guerra.

In un periodo in cui i conflitti familiari possono sembrare insormontabili, il ricordo di quel miracoloso Natale ci ricorda che c'è sempre spazio per la riconciliazione e la comprensione reciproca. È un monito contro l'odio irrazionale, un invito a guardare al di là delle barriere create dalle divisioni e a riscoprire il nostro comune desiderio di pace.

Mentre oggi assistiamo a tensioni tra parenti storici, è fondamentale abbracciare lo spirito religioso e di pace che alberga negli animi della gente comune. Questa stagione natalizia dovrebbe essere un momento di riflessione, di rinascita dello spirito di fraternità e di impegno per costruire un futuro prospero e stabile che prevalga sulle divisioni.

Invece di attribuire colpe, possiamo guardare a questo Natale come ad un'opportunità per rinnovare il nostro impegno verso la pace, ispirandoci al Miracolo del Natale del 1914. Solo attraverso la volontà condivisa di superare le differenze possiamo sperare di creare un mondo in cui lo spirito natalizio trionfi sempre.

Carlo GATTI

NATALE 2023

27 APRILE 1846 - LA PRIMA NAVE DA CROCIERA ATTRACCA A RAPALLO - S/S LALLA ROOKH

27 APRILE 1846

LA PRIMA NAVE DA CROCIERA ATTRACCA A RAPALLO

S/S LALLA ROOKH

La storia del Golfo del Tigullio, Liguria di levante, è ricca di avvenimenti marittimi che hanno segnato la regione nel corso dei secoli, uno di questi ricorda la prima nave passeggeri che fece scalo nel Golfo del Tigullio. Era il 27 aprile del 1846 quando il famoso piroscafo britannico "Lalla Rookh" al comando del capitano William Bennet, inaugurò una stagione di crociere che dura tuttora nel nostro mare.

Il piroscafo a pale inglese Lalla Rookh, costruito nel 1839, apparteneva alla Compagnia di Navigazione Peninsular and Oriental Steam Navigation Company (P&O). Fondata nel 1837. In quegli anni la P&O era una compagnia britannica che operava nel settore del trasporto marittimo, in particolare nel trasporto passeggeri e merci tra il Regno Unito e le colonie dell'India e dell'Estremo Oriente.

Oggi continua ancora la sua attività marittima incorporata nella ben nota Compagnia: Gruppo CARNIVAL.

L'arrivo del "Lalla Rookh" suscitò grande interesse e curiosità tra gli abitanti locali, che erano abituati a vedere soltanto velieri utilizzati nel cabotaggio e imbarcazioni da pesca. La nave attraccò nel porto di Rapallo, una delle località costiere più rinomate del Golfo del Tigullio, e subito una folla di persone si radunò per ammirare con grande stupore il nuovo mezzo di trasporto.

Il "Lalla Rookh" era dotato di una grande pala a ruota la cui rotazione era azionata da una macchina a vapore che garantiva una maggiore velocità e affidabilità rispetto alle tradizionali imbarcazioni a vela del tempo rappresentando un vero e proprio simbolo dell'epoca vittoriana e del progresso tecnologico dell'Inghilterra.

Il suo arrivo segnò l'inizio di una nuova era per il Golfo del Tigullio. La navigazione passeggeri divenne sempre più popolare e numerose compagnie iniziarono ad offrire servizi regolari di trasporto tra le varie località del golfo. Ciò portò allo sviluppo del turismo nella regione, con molti visitatori che arrivavano per godere delle bellezze naturali e del clima mite della zona.

Il "Lalla Rookh" rimase operativo nel Golfo del Tigullio per diversi anni, offrendo ai passeggeri un modo comodo e veloce per raggiungere le diverse località costiere. Tuttavia, con l'avvento delle navi più moderne e veloci, come i transatlantici, la sua importanza diminuì gradualmente e alla fine fu ritirato dal servizio.

Nonostante ciò, il suo arrivo nel Golfo del Tigullio rappresentò un momento di svolta nella storia della regione. Aprì le porte al turismo d’élite e contribuì allo sviluppo economico della zona. Ancora oggi, il Golfo del Tigullio è meta turistica per molte navi da crociera di ultima generazione che gettano l’ancora in rada sbarcando sui loro Tender migliaia di turisti europei e non solo, per visitare le nostre famose località costiere, gustare i deliziosi piatti della cucina ligure, ammirare il suo affascinante patrimonio storico-artistico per rimanere infine affascinati dalle nostre tradizioni sacre e profane che si rinnovano ogni anno ed hanno come epicentro le secolari FESTE DI LUGLIO dedicate con grande DEVOZIONE alla Nostra Signora di Montallegro.

La nave passeggeri "Lalla Rookh" rimane quindi un simbolo dell'inizio di una nuova era per il Golfo del Tigullio, segnando la trasformazione di una tranquilla insenatura costiera in una vivace destinazione turistica.

UN PO’ DI STORIA...

Nata con il nome di Peninsular Steam Navigation Company nel 1837, inizialmente la società si occupava di trasporto di “posta e passeggeri” tra l’Inghilterra e la Penisola Iberica. Fu solo nel 1840 che, tramite la fusione con la Transatlantic Steam Ship Company, la compagnia espanse le proprie rotte anche in Oriente e prese il nome PENISULAR & ORIENTAL STEAM NAVIGATION COMPANY (da cui l’acronimo P&O).

Nel 1844 cominciò a operare effettuando viaggi di piacere principalmente nel Mediterraneo

Nel frattempo estese le sue destinazioni grazie anche all’acquisto di altre società di navigazione. Il settore crocieristico cominciò a essere implementato già dagli anni ‘30 del ’900 quando, a seguito della Grande Depressione Economica Mondiale e di vari disordini civili in India e Cina (mete importanti per la P&O), fu creata una “classe turistica” per attrarre più passeggeri, approfittando del fatto che erano state consegnate alla compagnia delle nuove navi da utilizzare nelle rotte da e per L’Australia.

Negli anni ‘60 e ‘70 si avviò una diversificazione delle attività aziendali e così, nel 1977, complice l’incremento dei viaggi aerei e l’ormai troppo costoso utilizzo di transatlantici di linea, venne fondata la sussidiaria P&O-Cruises, dedita solo al settore crocieristico. Nel 1999, P&O acquisì la tedesca AIDA Cruises e, un anno dopo, si scorporò nuovamente per formare una nuova società, la “P&O Princess Cruises’’, quotata nella Borsa di Londra e assolutamente indipendente dalla P&O (che continua tuttora a gestire i trasporti via traghetto e cargo). Nel 2003 si unì con la CARNIVAL CRUISE LINE nel gruppo Carnival Corporation e vennero distinti i brand Princess Cruises, P&O Cruises e P&O Cruises Australia.

La P&O Cruises continuò a visitare il Golfo Tigullio per oltre un secolo. Sopra e sotto inseriamo due belle immagini della SEA PRINCESS - riprese dall’alto in rada a Santa Margherita Ligure intorno agli Anni ‘80.

La P&O Sea Princess (1979-95: 27,760 Stazza lorda - 450 passeggeri) ex-Kungsholm (svedese) fino al 1966. Nel 1995, sempre P&O, fu rinominata Victoria consegnando il proprio nome Sea Princess alla nuova Compagnia Princess Cruises. Nel 2002, fu venduta e rinominata Mona Lisa, fino al 2010.

Una nave passeggeri della P&O di ultima generazione alla fonda nel Tigullio

CHI ERA LALLA ROOKH ?

Lalla Rookh non è una persona reale, ma il titolo di un poema epico scritto dal poeta irlandese Thomas Moore. Pubblicato per la prima volta nel 1817, il poema racconta la storia di una principessa orientale chiamata Lalla Rookh. Il nome "Lalla Rookh" significa "guancia di rosa" in persiano.

Il poema è ambientato in un'atmosfera orientaleggiante e racconta le avventure di Lalla Rookh durante il suo viaggio dalla città di Delhi alle montagne dell'Hindu Kush per incontrare il suo futuro sposo. Durante il viaggio, Lalla Rookh ascolta le storie e i racconti di vari personaggi, che sono presentati come poesie all'interno del poema principale. Queste storie includono temi di amore, avventura, politica e misticismo.

"Lalla Rookh" è un'opera poetica di notevole lunghezza, ma non arriva a 500 pagine. La sua estensione dipende dall'edizione specifica del libro e dal formato di stampa utilizzato. Tuttavia, di solito è considerato un poema relativamente breve, composto da diverse sezioni poetiche collegate tra loro. Pertanto, il poema può variare in termini di pagine a seconda dell'edizione e della formattazione utilizzate.

CONCLUSIONE

Il Tigullio non ce l'ha fatta a diventare Capitale della Cultura 2024, ha vinto Pesaro. Ricordiamo però quante persone di cultura, scrittori, attori e scienziati, lo hanno attraversato nei secoli. Un paesaggio che ha sbalordito tanti stranieri.

Come nella Riviera di Ponente, nella seconda metà dell’Ottocento, tanti scrittori europei e non solo, GRAZIE alle prime navi da crociera, cominciarono a perlustrare il Tigullio alla scoperta d’una natura selvaggia densa di echi mediterranei, dando vita a un turismo d’élite e lasciando un segno indelebile nella nostra cultura.

IN GIRO PER IL TIGULLIO CON GLI SCRITTORI

di Laura GUGLIELMI

https://www.lauraguglielmi.it/genova-e-liguria/in-giro-per-il-tigullio-con-gli-scrittori/

Carlo GATTI

Rapallo, martedì 4 luglio 2023

LE TERME ROMANE DI BATH - INGHILTERRA

LE TERME ROMANE DI BATH

Inghilterra

La prima grande invasione della Gran Bretagna ebbe inizio ad opera dell’imperatore Claudio nel 43 d.C, quando le legioni romane arrivarono sull'isola. L'occupazione durò fino al 410 d.C. e diede vita ad alcune bellissime città, lasciando dietro di sé strade, monumenti, piante e leggende. Le terre conquistate presero il nome di Britannia che divenne una provincia imperiale, governata da un Legatus Augusti pro praetore di rango consolare.

Ed ora parliamo della città di BATH (vedi carta geografica sotto). I Romani nel 75 d.C., durante il regno di Vespasiano vi costruirono delle TERME che divennero famose in tutto l’Impero Romano e lo sono state fino ai giorni nostri! Questo è il motivo per cui oggi ne parliamo! Per la verità, questa attività che i Romani esaltarono in modo davvero eccellente in Britannia, poggiava da tempo sul culto della dea Sulis, divinità celtica che i Romani identificarono, fin dal primo momento, con la dea romana Minerva, in cui onore edificarono il Tempio.

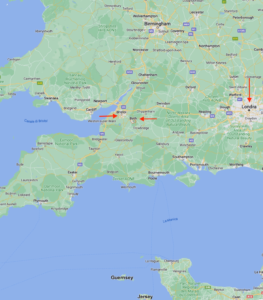

La città era collegata da un'importante strada romana denominata: Via Calleva Atrebatum-Aquae Sulis. Questa strada proveniva da Londinium (Londra) e passava per Calleva Atrebatum e Aquae Sulis.

Tra il I e il V secolo d.C. la strada costituì un importante percorso per gli spostamenti est-ovest e per la logistica militare dell'Inghilterra sudorientale. (vedi carta sotto)

Riassumendo: Bath in italiano significa bagno. Il termine bath è inteso in senso quasi letterale, perché questa città divenne un centro termale con il nome latino AQUÆ Sulis ("Le Acque di Sulis") quando i Romani costruirono le terme e un tempio nella valle del fiume Avon, anche se le sorgenti calde erano conosciute anche prima di allora.

LA DEA DELLE TERME

UN PO’ DI STORIA

Il primo santuario sul sito delle sorgenti termali fu costruito da una tribù dell’Età del Ferro, i Dobunni, che lo dedicarono a Sulis, la dea celtica delle acque sacre e della guarigione.

Con la conquista di Roma Sulis fu equiparata a Minerva, la dea romana della saggezza, delle arti e dei mestieri. Il complesso termale religioso sul sito, divenne in tal modo un centro balneare e sociale che abbiamo già visto.

IL CULTO SU COSA SI FONDAVA?

La dea Sulis-Minerva da quel momento diventò per tutti un ibrido tra la religione romana e quella celtica. Considerata la dea della giustizia, le persone che venivano derubate si recavano alle terme romane per chiedere il suo aiuto nel recupero dei beni perduti. La convinzione dei Romani era che la dea Minerva avrebbe punito il ladro e restituito i beni perduti.

Alcuni si rivolgevano alla dea, mentre altri scrivevano un biglietto che piegavano e lanciavano alla fonte, supponendo di venir preso dalla dea. La dea leggeva il biglietto ed esaudiva il loro desiderio creando un miracolo per recuperare l’oggetto rubato.

Oltre che per la giustizia, la dea era onorata anche come dea dei poteri curativi e della pace. Le persone si rivolgevano a lei per chiedere felicità, pace e buona salute per i loro familiari e i loro cari. Persone provenienti da tutto il mondo, compresi i Romani, la visitavano e la onoravano con gioielli preziosi, monete, braccialetti e pietre.

Testa di bronzo dorata della statua di Minerva Sulis proveniente dal Tempio di Bath, fu rinvenuta nel 1727 ed ora si trova presso le Terme romane di Bath.

BATH – Inghilterra – 90.000 abitanti. La città che prende il nome dai suoi bagni romani

Bath si trova nella contea del Somerset, nell'Inghilterra del Sud-Ovest. Lo scalo aereo più vicino è l'aeroporto di Bristol. In treno, Bath è raggiungibile da Bristol in circa 15 min, da Londra in circa 1 h 30 min, da Birmingham in circa 2 h.

La città portuale di Bristol è famosa per l'architettura georgiana e vittoriana, la tradizione marinaresca, i negozi di tendenza, la street art e la musica underground, è la quarta città più visitata del paese. Inoltre, la posizione strategica tra il mare e la campagna la rende una meta ideale in qualsiasi stagione dell'anno.

Bath è Patrimonio dell'Umanità Unesco dal 1987 per diversi attributi culturali, in particolare i resti romani come il Tempio e il complesso delle terme che sono tra i resti romani più famosi e importanti a Nord delle Alpi e hanno segnato l'inizio della storia di Bath come città termale.

Bath è la città più grande della contea cerimoniale di Somerset, si trova nella valle del fiume Avon. La popolazione è di circa 90.000 abitanti.

Bath - Durante l'occupazione romana della Britannia, su suggerimento dell'imperatore Claudio, vennero costruite delle strutture lignee sotterranee per evitare che l'edificio sprofondasse nel fango.

Bath Abbey (Abbazia) fu fondata nel VII secolo e divenne un centro religioso; l'edificio fu ricostruito nel XII e XVI secolo. Nel diciassettesimo secolo, le acque furono dichiarate curative e la città divenne popolare come luogo termale nell’era Giorgiana. Molte delle strade e delle piazze sono state disegnate da John Wood e nel XVIII secolo la città divenne di moda e la popolazione crebbe.

Un frammento di letteratura:

LA DONNA DI BATH

I Racconti di Canterbury - è una raccolta di 24 racconti scritti in medio inglese da Geoffrey Chaucer nel XIV secolo.

Due dei racconti sono scritti in prosa, mentre i rimanenti in versi.

Alcune storie sono contenute all'interno di una cornice narrativa, narrata da un gruppo di pellegrini durante un pellegrinaggio da Southwark a Canterbury, per visitare la tomba di san Tommaso Becket nella cattedrale di Canterbury.

Chaucer iniziò a scrivere l'opera intorno al 1836, con l'intenzione di far raccontare a ogni pellegrino quattro storie differenti: due sulla via per Canterbury e le rimanenti altre due sulla via del ritorno.

La donna di Bath è una delle due donne cantastorie dei Racconti (l'altra è la Prioressa): ha viaggiato per il mondo in pellegrinaggio (è stata a Gerusalemme, Boulogne-sur-Mer, Roma, Santiago di Compostela e a Cologne in Francia), e quello a Canterbury dunque appare come un gioco rispetto ai precedenti viaggi.

LE TERME COME LUOGO DI SOCIALITA’

Rappresentazione pittorica delle Terme di Caracalla

Le terme erano tra i principali edifici pubblici romani. Realizzate da privati in principio, divennero poi grandi opere pubbliche degli imperatori romani, tra cui Traiano, Antonino Pio, Caracalla. Proprio le terme fatte edificare da quest’ultimo sono tra le più famose e grandi di Roma, superate solo da quelle di Diocleziano (in realtà costruite da Massimiano), nei pressi dell’attuale stazione Termini e piazza della Repubblica, che ricalca l’esedra di ingresso delle terme, di grandezza spropositata. I romani usavano lavarsi ogni giorno e adoperavano le terme come luogo di ritrovo anche per concludere affari. Inizialmente non c’era divisione tra uomini e donne, che venne introdotta solo da Adriano. Il percorso era sempre il seguente: si accedeva nel frigidarium, che conteneva acqua fredda, per passare al tiepidarium (acqua tiepida) e infine al calidarium (acqua calda). Tutto il sistema di riscaldamento sotterraneo, facente uso di spropositate quantità di legna trasportate su carri lungo i viali sottoterra, era gestito da schiavi. Era considerato poco virile saltare l’abluzione con acqua fredda, cosa che faceva per esempio l’imperatore Commodo, venendo per questo ferocemente criticato.

LE TERME DI BATH

Famosa in tutto il mondo per la sua imponente architettura e i suoi resti romani, Bath è una città vivace e molto attraente con oltre 40 musei, ottimi ristoranti, negozi di qualità e teatri.

La città di Bath fu scoperta dai Romani, dove costruirono i loro insediamenti intorno alle terme che vi trovarono. Le Terme Romane e il magnifico Tempio che fa da contorno, furono costruiti intorno alla sorgente naturale di acqua calda che sgorga a 46°C e furono il centro della vita romana ad Aquae Sulis tra il I e il V secolo. I “resti” sono straordinariamente completi e comprendono sculture, monete, gioielli e la testa in bronzo della dea Sulis Minerva che abbiamo già conosciuto.

Vi mostriamo ora alcune immagini impregnate di quella atmosfera che pare immutata da millenni. Ci asteniamo dal commentarle preferendo osservarle in silenzio!

Le antiche terme romane contengono acqua di sorgente naturale che scorre ancora nel fiume Avon. Lo scopo principale delle terme era quello di permettere ai Romani di purificarsi. La maggior parte dei Romani che vivevano in città si recavano ogni giorno alle terme per questo rito. Si spalmavano la pelle di olio d’oliva e poi la strofinavano con un raschietto di metallo chiamato strigile.

Le terme erano anche un luogo di socializzazione. Gli amici s’incontravano alle terme per parlare e mangiare. A volte gli uomini tenevano riunioni d’affari o discutevano di politica.

I Romani nel 75 d.C., durante il regno di Vespasiano vi costruirono delle terme, ben presto note in tutto l’Impero Romano. La città di BATH era raggiunta da un'importante strada romana, la Via Calleva Atrebatum-Aquae Sulis di cui abbiamo pubblicato una vecchia carta.

Riportiamo dal sito principale di BATH un po’ di storia più recente.

L’ingresso del tempio romano di Bath era stato progettato per assomigliare al volto di una Gorgone. La Gorgone è il mostro che risiede negli inferi. Nella mitologia greca esistevano tre Gorgoni: Medusa, Stheno ed Euryale.

Avevano un aspetto mostruoso, con capelli simili a quelli di un serpente, ali enormi, artigli affilati e un corpo ricoperto di scaglie simili a quelle di un drago. Le persone avevano paura di guardare il volto delle Gorgoni, pensando che lo sguardo potesse ucciderle o trasformarle in pietra.

Dopo il ritiro dei Romani dalla Britannia all’inizio del V secolo, il complesso termale fu trascurato e cadde in rovina. Il maggiore Charles Davis, geometra della città, scoprì i “resti romani” delle terme nel 1878. Lo scavo fu effettuato dopo la perdita della sorgente del King’s Bath e fu necessario esplorare e testare il pavimento delle terme. I lavori di scavo durarono circa due anni e i bagni romani furono finalmente scoperti nel 1880.

Il sito fu aperto al pubblico nel 1897 e fu scavato, ampliato e conservato per tutto il XX secolo. Gli architetti John Wood il Vecchio e John Wood il Giovane, padre e figlio, hanno lavorato alla sua progettazione. Nel 2011, le Terme Romane sono state sottoposte a un massiccio intervento di riqualificazione da 5,5 milioni di sterline per renderle più accessibili e preservarle per i prossimi 100 anni.

Abbazia di Bath

Gli abitanti e i visitatori sono accolti nell’Abbazia di Bath per praticare il culto o semplicemente per ammirare la splendida architettura e le vetrate colorate. Tre chiese occupano il sito dal 757 d.C. e la versione attuale dell’abbazia è stata trasformata a metà del tardo 1800. Gli orari di apertura variano e si può prolungare la visita con l’aggiunta di un tour della torre o partecipando a una funzione.

Il tempo sembra essersi fermato qui, davanti agli angeli di pietra che sorvegliano l’Abbazia dei santi Pietro e Paolo.

Si ipotizza che le terme romane nel Regno Unito abbiano poteri curativi che aiutano a curare alcune malattie. I poteri curativi dei bagni romani furono notati dai Romani dopo che il bagno curò la lebbra di Bladud.

Bladud, figlio del re d’Inghilterra, soffriva di lebbra che non era stata curata nemmeno dopo molti tentativi. Tuttavia, il bagno nel famoso bagno romano guarì miracolosamente la sua lebbra.

La leggenda fece credere alla gente che le sorgenti termali avessero poteri curativi e che qualsiasi malattia potesse essere guarita facendovi il bagno. Il re Bladud, soddisfatto del risultato, creò la città di Bath, dove furono aperte molte piscine di sorgenti minerali naturali. L’altra ragione era la presenza della dea Sulis Minerva alle terme. Secondo l’antica tribù dei Dobunni, la dea aveva il potere di guarire.

Al re Bladud venne dedicata una statua che tuttora sovrasta la stazione termale

Plastico che riproduce il complesso delle Terme. A sinistra il Tempio cui si fa spesso riferimento

Il Calidarium (sopra) con le sue tubazioni di piombo (sotto) utilizzate dagli Antichi Romani

Un mosaico raffigurante un ippocampo

L’elaborato frontone raffigurante la testa di Gorgone

Le statue sul corridoio sopraelevato

Concludiamo con due CURIOSITA’ PER I TURISTI:

BATH - Il circo

Accanto al Royal Crescent si trova un cerchio di case a schiera chiamato The Circus, ispirato al Colosseo di Roma. Questo esempio unico di architettura georgiana fu progettato da John Wood il Vecchio. Completato da suo figlio, è visitabile gratuitamente.

BRISTOL

Come abbiamo visto la città di BATH si trova alla periferia di BRISTOL (467.099 abitanti) la quale, come tutti sanno, è una città portuale antica e molto importante sia per le tradizioni storico-navali che per lo stile dei suoi palazzi e monumenti. La domanda che sorge spontanea a tutti (credo) possa essere la seguente:

Perché a Rapallo esiste da oltre un secolo il famosissimo Hotel BRISTOL (5*) che ha quel nome inglese?

Hotel BRISTOL – Rapallo

Vista sul Golfo Tigullio

Ricavato in una dimora storica in stile Liberty costruita nel 1908, l'Hotel fu inaugurato nel 1911 e ristrutturato radicalmente nel 2006. affacciata sul promontorio di Portofino e circondata da un giardino di vegetazione mediterranea, dove lo stile moderno degli spazi e delle costruzioni si armonizza con il linguaggio architettonico del Liberty che, ancora oggi, caratterizza la facciata e tutto concorre a creare spazi e momenti di tranquillità in un paesaggio di grande bellezza.

Trovate le risposte aprendo questo LINK:

IL MISTERO DEGLI HOTEL BRISTOL

https://www.skyscrapercity.com/threads/il-mistero-degli-hotel-bristol.719416/

Dopo un breve pezzo dell’articolo, compare la voce “see more” per leggerlo tutto.

Concludo con un paio di riflessioni:

Già c’eravamo accorti, con l’articolo sul Faro di Dubris, l’unico faro romano ancora esistente nella sua forma originale, che gli Inglesi sono particolarmente affezionati alla conservazione della cultura Romana in generale. Con la visita alle Terme di Bath ne abbiamo avuto la conferma!

Per gli appassionati dell’argomento ho trovato LA LISTA DI TERME ROMANE che risalgono alla presenza dell’Impero Romano durante la sua espansione:

https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_terme_romane

Da una superficiale lettura ho ricavato l’impressione che soltanto le Terme di Bath abbiano conservato l’impianto originale ove è ancora possibile immergersi anima e corpo nell’atmosfera di 2000 anni fa. Impressione, non significa certezza! Il lungo elenco di località pubblicate da Wikipedia, temo si riferisca a “ruderi” di terme romane, oppure a moderni rifacimenti strutturali di Impianti Termali su antichi siti già esistenti e sfruttati in epoca romana per la presenza di acque calde curative.

Carlo GATTI

Rapallo, 28 Giugno 2023

Nave Passeggeri ANCONA SILURATA Al largo della Sardegna - 7 novembre 1915

Nave Passeggeri ANCONA SILURATA

Al largo della Sardegna - 7 novembre 1915

Il transatlantico italiano ANCONA

MANIFESTO PUBBLICITARIO, ca 1899 - ante 1917

di Aleardo Terzi

1870/ 1943

Italia Società di Navigazione a Vapore

Nave a vapore in navigazione

Bandiera nautica ripartita in quattro

La Battaglia dell’Atlantico (1914-1918) fu intrapresa in maniera intermittente dalla Germania tra il 1915 e il 1918 contro il Regno Unito e i suoi Alleati.

Il 7 maggio del 1915, l’U-boot U-20 tedesco aveva affondato il transatlantico inglese RMS Lusitania (Cunard Line) presso la costa irlandese. Delle 1.195 vittime, 123 erano civili americani. Nessuna tragedia dei mari e nessun episodio di guerra navale ebbero mai una risonanza e delle conseguenze mondiali così determinanti per l’intera umanità. Intorno alla fine di questo transatlantico, enorme e lussuoso, chiamato “il levriere dei mari”, divamparono le polemiche e si addensarono i misteri. Questo evento fece rivolgere l’opinione pubblica americana contro la Germania, e fu uno dei fattori principali dell’entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco degli alleati durante la Grande Guerra, intervento che fu decisivo per la sconfitta della Germania.

IL QUADRO STORICO

Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale è riconducibile alla data del 28 giugno 1914, quando un irredentista bosniaco, Gavrilo Princip, attentò alla vita dell'arciduca d'Austria-Ungheria Francesco Ferdinando e della moglie, che si erano recati in visita a Sarajevo in occasione di una parata militare. Durante questo attentato i due consorti morirono. La situazione si fece incandescente e l'Austria-Ungheria chiese di svolgere delle indagini accurate in territorio serbo, dando quindi alla Serbia un ultimatum. Di fronte al rifiuto della Serbia per delle indagini in territorio nazionale, il 28 luglio 1914 l'Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia, avendo l'appoggio - nel corso del conflitto - della Germania. Si affermarono due alleanze che segnarono le sorti del conflitto: la TRIPLICE ALLEANZA tra Austria, Germania e Italia ( che però decise di dichiararsi neutrale) e la TRIPLICE INTESA tra Francia, Gran Bretagna e Russia.

TRIPLICE ALLEANZA tra Austria, Germania e Italia (che però decise di dichiararsi neutrale) e la TRIPLICE INTESA tra Francia, Gran Bretagna e Russia.

La guerra sul mare tra Gran Bretagna e Impero Tedesco fu anche una guerra economica. Il blocco navale britannico strinse la Germania in una morsa implacabile, strozzando le importazioni di materie prime e di generi alimentari. I tedeschi furono i primi a sfruttare le grandi potenzialità dei nuovi mezzi sottomarini: gli U-Boot. I tedeschi attaccavano le navi mercantili, anche di paesi neutrali, che portavano rifornimenti verso i porti dell'Intesa. Si trattò di un'arma molto efficace, che sollevò però gravi problemi politici e morali urtando in modo particolare gli interessi economici degli Stati Uniti.

Viene così attuata La guerra sottomarina indiscriminata.

Di cosa parliamo? Di un tipo di GUERRA NAVALE nella quale i sottomarini affondano senza preavviso navi mercantili. Poiché i sottomarini hanno una maggiore probabilità sia di distruggere il bersaglio sia di sopravvivere ai propri cacciatori, molti considerano la guerra sottomarina illimitata una sostanziale violazione delle convenzioni belliche, specialmente quando viene attuata contro navi di Paesi Neutrali in zona di guerra. D'altronde, qualora un sommergibile attaccante rispettasse la convenzione, cioè venisse a galla, intimando a un mercantile di fermarsi, il mercantile avrebbe molte più probabilità di affondarlo con colpi di pezzi di artiglieria nascosti o semplicemente di speronarlo.

LA PERDITA DELL’ANCONA rientra in questo tragico “quadro militare” che, come riportiamo sotto, porterà a registrare “statistiche relative ad affondamenti” sicuramente agghiaccianti in favore della Germania:

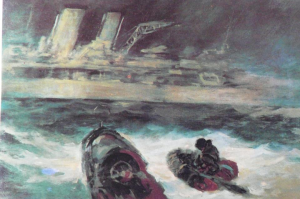

Il grande piroscafo italiano fu colato a picco dal siluro di un sottomarino tedesco al largo dell’isola di Marettimo.

Altri moderni transatlantici furono silurati nei mesi e negli anni successivi: il «Verona», il «Napoli», il «San Guglielmo», lo «Stampalia», il «Regina Elena», il «Principe Umberto», il «Duca di Genova». In cifre assolute, su 1.542 mila tonnellate di naviglio mercantile possedute al 30 giugno 1915 furono perduti 241 piroscafi per 716 mila tonnellate lorde, oltre 425 velieri per 104 mila tonnellate nette. Includendo anche le perdite per sinistri normali o non precisamente accertate, e le perdite di guerra precedenti la nostra entrata in conflitto, la flotta mercantile italiana denunciò il 4 novembre 1918 la perdita di oltre un milione di tonnellate lorde di naviglio, alle quali fecero compenso appena 178 mila tonnellate di navi costruite nei nostri cantieri e 73 mila tonnellate di navi acquistate all'estero.

Il 7 novembre 1915 venne silurata e affondata da un sottomarino austriaco al largo della Sardegna mentre trasportava 496 persone, delle quali 160 morirono.

La nave Ancona (foto sopra) fu costruita nel 1907 nei cantieri navali di Belfast, nell’Irlanda del Nord, per la Italia Società di Navigazione a Vapore.

Stazza Lorda: 8.188 tonn.

Lunghezza: 147 metri

Larghezza: 18.

Velocità: 16 nodi

Capacità Passeggeri: 2.560 passeggeri, di cui 60 in prima classe e 2.500 in terza.

Aveva un solo fumaiolo e due alberi.

Completato nel febbraio dell'anno successivo, salpò da Genova per il suo viaggio inaugurale il 26 marzo 1908.

Fu messo sulla rotta transoceanica Genova-Filadelfia, con scalo a Napoli, Palermo e New York trasportando migliaia di emigranti dall'Italia agli Stati Uniti d'America.

IL NAUFRAGIO DELL’ANCONA

Quando l’Italia, entrata ormai nella Prima guerra mondiale con l’INTESA, la nave passeggeri italiana ANCONA salpava da Napoli, era il 6 novembre 1915. Dopo una sosta nel porto di Messina per imbarcare altri emigranti, fece rotta per Gibilterra con destinazione New York con 446 persone e 163 membri dell'equipaggio.

La freccia rossa indica approssimativamente la posizione del relitto

La posizione esatta dell’affondamento è stata trovata consultando il libro di bordo del comandante Max Valentiner in cui erano riportate le coordinate del punto in cui avvenne il siluramento.

Il piroscafo si trova a 471 metri di profondità, in acque internazionali, tra la Sardegna, la Sicilia e la Tunisia: circa 90 miglia marine a ovest di Marettimo e 60 miglia a nordest di Bizerta.

La mattina dell’8 novembre quando la nave si trovava in allontanamento dalla Sicilia, nella posizione indicata dalla freccia rossa posta sulla cartina riportata sopra, fu avvistato dal sottomarino tedesco SM U-38 (battente bandiera austroungarica) il quale senza alcun segnale di preavviso iniziò a sparare numerosi colpi di cannone contro l’ANCONA che, per i danni subiti, fu costretta a diminuire notevolmente la velocità. Di questa situazione favorevole per la “mira” ne approfitto subito il sottomarino tedesco che lanciò un siluro che colpì il mascone di prua della nave italiana.

Immediatamente il Comandante diede ordine di ammainare le prime lance di salvataggio che, a causa dell’abbrivo ancora importante della nave, si rovesciarono durante la manovra, furono investite dalle onde e i passeggeri caddero in mare. Tutti coloro che non riuscirono ad abbandonare la nave morirono.

Da alcune testimonianze riportiamo:

“I naufraghi, soccorsi da varie imbarcazioni tra le quali il posamine francese Pluton, furono portati a Biserta, Malta e Ferryville. Una scialuppa con a bordo 13 naufraghi privi di vita dell'Ancona fu rinvenuta sulle coste dell'isola di Marettimo il 17 novembre. Complessivamente si contarono 206 morti, in maggior parte donne e bambini. Tra le vittime si contarono anche una decina di cittadini statunitensi”. Ci furono anche tredici sventurati giunti in una scialuppa e morti successivamente fra gli scogli di Marettimo a Cala Galera, trovati il 17 Novembre 2015. Quel luogo fu appellato dai marettimari come località “Omo morto”.

CONTRACCOLPI POLITICI

Il precedente siluramento del transatlantico LUSITANIA, avvenuto in acque irlandesi sei mesi prima dell’affondamento dell’ANCONA, non fece che aumentare lo sdegno e l’esecrazione degli americani per quel tipo di guerra sottomarina senza restrizioni dichiarata ed applicata dagli IMPERI CENTRALI.

Robert Lansing, all’epoca Segretario di Stato-USA, fece pervenire una forte protesta a Vienna. L’Austria ammise che il Comandante Max Valentiner, l’affondatore dell’Ancona, aveva interpretato erroneamente gli ordini ricevuti, non solo, ma che aveva scambiato la nave italiana per una nave da guerra precisando anche che l’U-38 aveva sparato 16 proiettili e non 100 come dichiarato dalle autorità italiane. Vienna aggiunse altresì che: l'alto numero di vittime era dovuto al rovesciamento delle scialuppe, colpa non di un'azione austriaca, ma del fatto che erano state calate mentre il piroscafo era in movimento.

Gli Stati Uniti ritennero insoddisfacenti le motivazioni austro-ungariche e nel dicembre 1915 chiesero al governo austriaco di “denunciare l'affondamento e punire il comandante dell'U-Boot responsabile”.

La Germania, allora preoccupata di mantenere la neutralità americana, consigliò Vienna di acconsentire alle richieste statunitensi, alla fine Vienna accettò di pagare un indennizzo e assicurò a Washington che il comandante dell'U-Boot sarebbe stato punito, anche se questa promessa non avrebbe avuto esito, dal momento che era un ufficiale tedesco. La vicenda si concluse con la richiesta del governo austro-ungarico chiese che i sottomarini tedeschi si astenessero dall'attaccare le navi passeggeri mentre battevano bandiera austriaca. La decisione della Germania nell'aprile 1916 fu quella di sospendere la guerra sottomarina senza restrizioni ponendo fine al dibattito.

SI APRE UN ALTRO FRONTE

Tuttavia sul caso ANCONA emerse ben presto un altro consistente fattore d’instabilità economica che interessava chi doveva recuperare una dozzina di casse d’oro che trasportava il piroscafo armato dalla società di Navigazione Italia di Genova e comandato dal capitano Pietro Massardo, che tuttora giace a 500 metri di profondità in acque internazionali, tra la Sardegna e la Sicilia.

IL GIALLO - A cosa serviva quel tesoro? Il Governo italiano dice che si trattava di regolari “pagamenti tra banche”. Due giornalisti d’inchiesta, Enrico Cappelletti e Vito Tartamella, sostennero in seguito che quei soldi servivano ad altro. E, precisamente, a pagare agli americani armi, cavalli e biada. Siamo nel 1915. L’Italia, pur essendo alleata di Austria e Germania, avvia trattative segrete con Inghilterra e Francia per rientrate in possesso di Istria e Trentino.

Quelle armi servono forse per prepararsi al conflitto? Lo si capisce ben presto il 23 maggio 1915, quando l’Italia dichiarerà guerra all’Austria.

Quasi un secolo dopo, la posizione ufficiale del Governo è che quei soldi sarebbero serviti ai pagamenti per la partecipazione dell’Italia all’Expo del 1915 a San Francisco. Qualunque sia il motivo della loro presenza su quel piroscafo, quelle dodici casse d’oro — che oggi valgono 50 milioni di euro — giacciono in fondo al mare e restano lì in pace fino al 1985, quando la Comex, società con sede a Marsiglia, scopre il relitto dell’Ancona.

A questo punto, al fine di capirci qualcosa di più, ci affidiamo al racconto di

FOCUS

l tesoro della nave Ancona può attendere. Il piroscafo, affondato nel 1915 da un sommergibile tedesco mentre trasportava 496 passeggeri e una tonnellata d’oro (valore: da 22 a 48 milioni di euro), resterà ancora a lungo nei fondali del Tirreno.

[Vito Tartamella, 4 febbraio 2010]

Nel 2007 una società statunitense, la Odyssey Marine Exploration, aveva depositato al Tribunale di Tampa (Usa) una richiesta per impossessarsi del relitto, che giace in acque internazionali a 471 metri di profondità.

Dopo un contenzioso legale di 3 anni con il governo italiano, lo scorso 6 gennaio il Tribunale statunitense ha congelato il caso: non si è pronunciato sulla titolarità del relitto, ma ha deciso che la Odyssey, se vorrà tentarne il recupero, dovrà avvisare le autorità italiane con almeno 45 giorni d’anticipo. Un’ipotesi, comunque, remota: nell’ordinanza è scritto nero su bianco che la Odyssey «non prevede nell’immediato di farlo». Dunque, il caso resta chiuso a tempo indeterminato.

Un colpo di scena per molti versi inspiegabile: nel 2007 la Odyssey aveva depositato al Tribunale di Tampa una tazza griffata “SOCIETA’ DI NAVIGAZIONE A VAPORE ITALIA” (la compagnia dell’Ancona) recuperata dal relitto usando “Zeus”, uno dei suoi robot subacquei. E aveva annunciato agli investitori (la Odyssey è quotata al Nasdaq) un possibile introito tra i 20 e i 60 milioni di dollari: quand’anche la nave fosse stata considerata appartenente all’Italia, la Odyssey contava comunque di incassare dal 10 al 25% del valore del tesoro recuperato.

Il mistero si infittisce

Ora, però, tutto rimane congelato, con buona pace della stessa Odyssey. Che, interpellata da Focus, ribadisce il proprio interesse per il relitto dell’Ancona ma si dice «impegnata su altri fronti, come il recupero della scatola nera dell’aereo delle Ethiopian Airlines, precipitato al largo di Beirut».

Eppure, l’incidente aereo è avvenuto il 25 gennaio scorso: 19 giorni dopo la sentenza in cui la stessa Odyssey affermava, appunto, di non programmare un ritorno immediato al relitto dell’Ancona.

La nostra inchiesta

Perché questo cambio di rotta? Contattato da Focus, il ministero degli Esteri (Direzione generale per la promozione culturale) preferisce non rilasciare commenti «vista la delicatezza della questione».

Ma Tullio Scovazzi, professore di diritto internazionale all’Università Milano-Bicocca, nonché consulente del ministero sul caso Ancona fino al 2009, parla esplicitamente di «vittoria per l’Italia: questa ordinanza evita il saccheggio del relitto».

Dunque, il caso è chiuso? «Per adesso sì» risponde Scovazzi. «Oltre alla Odyssey, nessun altro si è fatto vivo per reclamare la titolarità del relitto, che si trova in acque internazionali. A nostro avviso, il relitto è da considerarsi intoccabile da chiunque in quanto cimitero di guerra (nell’affondamento morirono 159 persone, ndr). Ma se la Odyssey dovesse decidere di tornare a recuperarlo, dovrebbe comunque fare i conti con l’Italia e con le ulteriori decisioni del Tribunale di Tampa, che dovrà riaprire il caso».

Guerra sottomarina

I primi a individuare il relitto erano stati in realtà i francesi della società Comex, nel 1986. E, da allora, come ha rivelato l’inchiesta di Focus pubblicata nel 2009 (sul n° 201), altre 3 società britanniche avevano tentato di accedere clandestinamente al relitto, usando benne sottomarine ed esplosivo, ma col solo risultato di danneggiare il piroscafo.

«Che la nave trasportasse un tesoro è tutto da dimostrare» obietta il professor Scovazzi.

«Forse interessano di più gli oggetti d’epoca che si possono trovare a bordo».

Relitto maledetto?

Ma l’oro dell’Ancona sembra ben più che una leggenda, visto che ha impegnato varie società in costose (quanto maldestre) missioni di recupero. «I documenti dell’epoca, in mio possesso, provano che l’Ancona trasportava 12 casse d’oro» conferma Enrico Cappelletti, ricercatore ed esperto di relitti. «Era il pagamento agli Usa per un carico di armi che il governo italiano aveva acquistato in segreto, per combattere l’Austria. Tant’è vero che la somma, 133mila sovrane d’oro stivate in 12 casse, era scortata dal segretario del ministero dell’Agricoltura, Ettore Spiaccacci. Il problema, semmai, è capire in quale punto dell’Ancona le avesse fatte nascondere il comandante della nave, Pietro Massardo».

Caccia al tesoro

E forse proprio qui sta la chiave dello stallo inatteso. A Focus, la Odyssey ribadisce che il proprio interesse legale verso l’Ancona «è ormai assicurato». Aggiungendo che «le nostre ricerche, tuttora in corso, dovrebbero aiutarci ad avere più dettagli sul carico a bordo dell’Ancona, per darci preziose informazioni che guideranno i nostri sforzi quando decideremo di tornare sul posto».

Un progetto, questo, che sembra comunque non interessare al governo italiano, conferma Scovazzi: «L’obiettivo dell’Italia è sempre stato quello di lasciare il relitto al suo posto». Col suo carico di tesori e di misteri.

RICERCA SULLA CARRIERA DEL SOTTOMARINO U-38

(Classe-Type: U-31)

Capitano Max Valentiner

Dicembre 1915 affondamento ANCONA

In Navigazione da New York to Italy

Kplt. Max VALENTINER

Fu il comandante dell’U-38

Dal 5 Dicembre 1914 – al 15 Settembre 1917

Il capitano Christian August Max Ahlmann Valentiner - comandante di sottomarino tedesco durante la prima guerra mondiale. Fu il terzo comandante di sottomarino della guerra con il punteggio più alto e fu insignito del Pour le Mérite per i suoi successi.

Wilhelm CANARIS

16 September – 15 November 1917

Wilhelm Franz Canaris (Aplerbeck, 1º gennaio 1887 – Flossenbürg, 9 aprile 1945) è stato un ammiraglio tedesco, a comando dell'Abwehr, il servizio segreto militare tedesco, dal 1935 al 1944.

Naviglio affondato dal SM U-38

(Un terribile RECORD)

134 merchant ships sunk

(287,811 Grt)

1 warship sunk

(680 tons)

4 auxiliary warships sunk

(4,643 Grt )

7 merchant ships damaged

(29,821 Grt )

1 warship damaged

(10,850 tons)

1 auxiliary warship damaged

(3,848 Grt )

3 merchant ships taken as prize

(3,550 Grt )

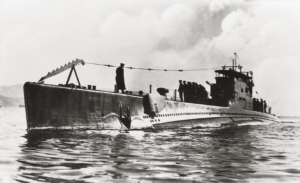

SM U-38 - Caratteristiche

Varato |

9 September 1914 |

Class and type |

German Type U 31 submarine |

|

|

Displacement |

·685 t (674 long tons) (surfaced)·878 t (864 long tons) (submerged) |

|

|

|

Length |

·64.70 m (212 ft 3 in) (o/a)·52.36 m (171 ft 9 in) (pressure hull) |

|

|

|

Beam |

·6.32 m (20 ft 9 in) (o/a)·4.05 m (13 ft 3 in) (pressure hull) |

|

|

|

Draught |

3.56 m (11 ft 8 in) |

|

|

|

Installed power |

·2 × 1,850 PS (1,361 kW; 1,825 shp) diesel engines·2 × 1,200 PS (883 kW; 1,184 shp) Doppelmodyn |

|

|

|

Propulsion |

·2 × shafts·2 × 1.60 m (5 ft 3 in) propellers |

|

|

|

Speed |

·16.4 knots (30.4 km/h; 18.9 mph) (surfaced)·9.7 knots (18.0 km/h; 11.2 mph) (submerged) |

|

|

|

Range |

·8,790 nmi (16,280 km; 10,120 mi) at 8 knots (15 km/h; 9.2 mph) (surfaced)·80 nmi (150 km; 92 mi) at 5 knots (9.3 km/h; 5.8 mph) (submerged) |

|

|

|

Test depth |

50 m (164 ft 1 in) |

|

|

|

Boats & landing

|

1 dinghy |

|

|

|

Complement |

4 officers, 31 enlisted |

|

|

|

Armament |

·four 50 cm (20 in) torpedo tubes (2 each bow and stern)·6 torpedoes·one 8.8 cm (3.5 in) SK L/30 deck gun10.5 cm (4.1 in) SK L/45 from 1916/17) |

CARLO GATTI

Rapallo, 18 Aprile 2023

IL MISTERO SULLO SCAMBIO D’IDENTITA’ DI DUE SOTTOMARINI AFFONDATI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

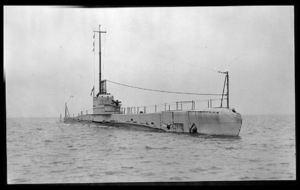

IL MISTERO SULLO SCAMBIO D’IDENTITA’ DI DUE SOTTOMARINI

AFFONDATI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

La storia inizia quando il 18 aprile del 1943 il REGENT, un sommergibile inglese costruito nel 1930, affonda dopo aver urtato una mina di profondità al largo della costa pugliese. Tre anni prima, il 5 ottobre del 1940 lo stesso sommergibile a circa 10 miglia dal mare di Bari affondò la nave italiana Maria Grazia. Da quel 18 aprile del 1943 tutti hanno sempre creduto che il relitto, che giace nelle acque della Bat (E' una provincia italiana della Puglia settentrionale che conta 391.556 abitanti. Il capoluogo è congiunto fra le città di Barletta, Andria e Trani), meta anche di tanti subacquei sportivi, fosse proprio quello del sommergibile affondato nel 1943. Soprattutto dopo il 1999 quando alcuni sub scoprirono il relitto in fondo al mare: una notizia che destò molto clamore in Gran Bretagna tanto da diventare un vero e proprio sacrario militare in mare. Le famiglie dei militari britannici andavano ogni anno a pregare nel porto pugliese.

Il team di subacquei, dopo diverse immersioni sul sito e dopo numerose ricerche, ha accertato che quel relitto non è del sommergile inglese, ma di una Unità militare italiana.

I resti del sommergibile furono individuati nel 1999 a 37 metri di profondità, al largo di Barletta.

PROPONIAMO DUE TESTIMONIANZE VIDEO (Splendide immagini) DEI SUB E DI STUDIOSI CHE HANNO RISOLTO IL DILEMMA

https://www.youtube.com/watch?v=8JV2FAfcNOE

https://www.youtube.com/watch?v=YwMn0MyOb2A

Nota: A volte viene usata la parola “sommergibile” altre volte “sottomarino”.

Rispetto al sottomarino, il sommergibile dispone di limitate capacità in immersione e non è in grado di operare per periodi prolungati al di sotto della superficie dell'acqua. Per molti aspetti si ritiene quindi che il sommergibile rappresenti il predecessore dei più moderni sottomarini.

Nel periodo fra le due guerre poche sono le innovazioni tecniche sostanziali apportate al sommergibile, ormai evoluto. Oltre all'irrobustimento dello scafo, reso idoneo a scendere sotto i cento metri, al miglioramento delle sistemazioni di salvataggio e dall'adozione di telecomandi oleodinamici.

Rilevante é lo studio di un'importante apparecchiatura che, utilizzata realmente solo a partire dalla metà della Seconda G.M. rimarrà poi strumento fondamentale per il moderno sottomarino a propulsione convenzionale: lo "snorkel", un sistema che, fornendo una comunicazione con l'atmosfera al sommergibile immerso a quota periscopica, consente l'uso dei motori diesel (e, quindi, la ricarica delle batterie) ed il ricambio dell'aria nel battello senza necessità di risalire in superficie, conservando così in massima parte l'occultamento.

UN PO’ DI STORIA … L’autore si è concesso la riduzione personale dell’ampia versione del Quadro Storico in cui operarono i nostri sottomarini nella Seconda guerra mondiale.

MINISTERO DELLA DIFESA

Lo "snorkel", un sistema che, fornendo una comunicazione con l'atmosfera al sommergibile immerso a quota periscopica, consente l'uso dei motori diesel (e, quindi, la ricarica delle batterie) ed il ricambio dell'aria nel battello senza necessità di risalire in superficie, conservando così in massima parte l'occultamento.

L'invenzione dello snorkel viene generalmente attribuita ai tedeschi, che per primi lo impiegarono in guerra, sul finire del 1943; i più informati ne fanno risalire l'origine agli olandesi, che lo istallarono sui loro battelli della classe "O" negli anni fra il '37 ed il '40.

In realtà, lo snorkel è un’invenzione italiana. Fu, infatti, il Maggiore del Genio Navale Pericle Ferretti (nella foto) a condurre i primi studi, intorno al 1920, presso l'Arsenale di Taranto. Egli stesso, poi, realizzò un prototipo che nel 1925 fu felicemente sperimentato sul Smg. "H3" (uno dei battelli acquistati in Canada durante la 1^ G.M.).

Sotto la spinta degli eventi politici mondiali, la produzione di Smg viene intensificata a tal punto che, nel 1940, la Marina italiana entra in guerra con 115 sommergibili: una delle maggiori flotte subacquee del mondo.

Le prestazioni dei sommergibili italiani vengono vieppiù migliorate. Aumenta l'autonomia, che nei battelli oceanici raggiunge le 20.000 miglia, così come l'armamento (fino a 14 tubi di lancio e 40 siluri). Il siluro si perfeziona e diventa più affidabile. La quota massima scende oltre i 130 metri. La velocità in superficie raggiunge i 20 nodi. Per il combattimento in superficie, al cannone si aggiungono mitragliere antiaeree.

Fino al 1942 il successo dell'offesa sottomarina è elevatissimo. I battelli italiani, che prima della costituzione della base a Bordeaux ("Betasom") dovevano forzare lo stretto di Gibilterra, vengono di norma impiegati isolatamente nell'Atlantico centrale e meridionale, dove il traffico è meno intenso e fortemente scortato. Ciò nonostante, i risultati non mancano: quasi 600 mila tonnellate di naviglio affondato con un "exchange rate" (ossia, il rapporto fra tonnellate di naviglio affondato e battelli perduti) praticamente uguale per entrambe le Marine.

Dopo il 1942, la crescente efficacia della lotta "antisom" sovverte le sorti della guerra subacquea. Sono soprattutto il radar e l'uso intensivo dell'aereo a contrastare il sommergibile, che risulta sempre più vulnerabile, specialmente in superficie. Si adottano, così, nuove misure, come la riduzione del volume delle sovrastrutture e la revisione dei criteri d'impiego e delle tattiche operative. Alcuni battelli oceanici vengono ritirati dalla linea ed adattati al trasporto. I tedeschi ricorrono allo snorkel ed approntano una sorta di intercettatore di onde radar.

Ormai, però, il sommergibile non riesce più ad ottenere i risultati di prima, mentre le perdite si fanno più ingenti, fino a superare il numero di navi affondate. Alla data dell'8 settembre 1943, la forza subacquea italiana, che nel corso del conflitto aveva acquisito fino a 184 battelli, è ridotta a 54 unità, delle quali soltanto 34 sono in grado di muovere; queste, in base alle clausole d'armistizio, passano ad operare con gli Alleati con funzioni prevalentemente addestrative e, alla fine della guerra, vengono demolite o consegnate ai vincitori in conto riparazioni di guerra.

Dati riepilogativi relativi ai sommergibili italiani nel corso della Seconda Guerra Mondiale

Missioni svolte |

1750 |

Miglia compiute |

2.500.000 |

Giorni in mare |

24.000 |

Attacchi svolti |

173 |

Siluri lanciati |

427 |

Naviglio Mercantile affondato |

132 (665.317 tons) |

Naviglio Militare affondato |

18 (28.950 tons) |

|

|

|

Sommergibili italiani affondati

Mare Mediterraneo |

Altri settori |

88 |

40 |

Giovanni BAUSAN (ITA)

Sottomarino d’attacco costiero (di media crociera) della classe Pisani (dislocamento di 880 tonnellate in superficie e 1058 in immersione). Durante il suo brevissimo periodo di servizio attivo nella seconda guerra mondiale (poco più di un mese) svolse 3 missioni offensive/esplorative e 5 di trasferimento, percorrendo complessivamente 2593 miglia in superficie e 198 in immersione. Dal gennaio all’ottobre 1941 effettuò poi 90 uscite addestrative in Alto Adriatico per la Scuola Sommergibili di Pola.

Dislocamento: 800 t in emersione – 1057 t in immersione

Lunghezza: 68,2,mt – Larghezza: 6,09 mt – Pescaggio: 4,93 mt

Velocità in immersione: 8,2 nodi Velocità in emersione: 15 nodi

Profondità op. 90 mt

Equipaggio: 48

LA CARRIERA DEL BAUSAN

Il sommergibile, intitolato a Giovanni Bausan, valoroso combattente della marineria napoletana nato a Gaeta il 14 aprile 1757, dopo l'entrata in servizio fu assegnato alla V Squadriglia Sommergibili di Media Crociera, con sede a Napoli, ricevendo a Gaeta la Bandiera di Combattimento, offerta dalla comunità locale, il 14 novembre 1929.

Tra i suoi primi comandanti vi fu il Capitano di Corvetta Giovanni Marabotto.

Nella notte tra il 2 ed il 3 maggio 1932, durante un viaggio addestrativo, il Bausan andò ad incagliarsi alle Isole Mormorato (vicino a Punta Falcone, nelle Bocche di Bonifacio. L'unità fu tuttavia in grado di disincagliarsi senza bisogno dell'assistenza di altre unità.

Dal 7 dicembre 1935, al comando del tenente di vascello Ferruccio Ferrini, fu assegnato alla II Squadriglia del VI Grupsom di Lero.

Nel gennaio-febbraio 1937 svolse un'infruttuosa missione (non furono avvistate navi sospette) nel corso della Guerra di Spagna. Dal 10 al 13 giugno 1940 effettuò (agli ordini del capitano di corvetta Francesco Murzi) una prima missione di guerra al largo di Malta; il 13 giugno, in fase di rientro ad Augusta, fu avvistato al largo di Capo Santa Croce dal sommergibile britannico Grampus, che gli lanciò un siluro; il Bausan lo schivò con una manovra evasiva.

Dal 20 al 24 giugno svolse una seconda missione al largo di Capo Kio, ma dovette fare ritorno per via di un guasto ai timoni di profondità di prua.

La terza missione – dal 14 al 21 luglio, tra Pantelleria e Capo Bon, dovette essere anch'essa interrotta per un guasto ai motori.

In tutto aveva compiuto, sino a quel momento, 3 missioni offensive e 5 di trasferimento, per un totale di 2791 miglia di navigazione (2593 in superficie e 198 in immersione); fu quindi assegnato alla Scuola Sommergibili di Pola.

Svolse attività addestrativa dal 1º gennaio all'8 ottobre 1941 per un totale di 90 missioni, dopo di che, il 18 maggio 1942, fu messo in disarmo e convertito in bettolina carburanti con il contrassegno GR. 251.

RADIATO il 18 ottobre 1946 fu quindi avviato alla demolizione.

HMS REGENT (UK)

Dislocamento: in emersione 1.475 t – in immersione 2,030 t

Lunghezza:…. 87,5 mt – Larghezza: 9,12 – Pescaggio: 4,9 – Profondità operativa: 95 mt

Propulsione: 2 motori diesel da 4.640 hp, due motori elettrici da 1670 shp

Velocità in immersione: 9 nodi - Velocità in emersione: 17,5 nodi

Equipaggio: 53 uomini

Artiglieria: 1 cannone-102/40 mm–2 mitragliatrici-12,7 mm–8 tubi lanciasiluri da 533 mm

La classe di sottomarini della Royal Navy Britannica: Rainbow o classe R era composta da quattro unità entrate in servizio tra il 1930 e il 1932.

Battelli a lunga autonomia progettati per operare nei mari dell’Estremo Oriente, rappresentavano l'ultimo sviluppo del progetto iniziato con i classe Odin e proseguito con i classe Parthian. Negli anni della Seconda guerra mondiale i Rainbow operarono principalmente nel teatro del Mar Mediterraneo, dove tre di essi furono perduti per cause belliche; l'unico superstite della classe, attivo anche nel teatro bellico dell’Oceano Indiano. Durante la seconda parte del conflitto, fu radiato e avviato alla demolizione nel 1946.

HMS Regent |

19 giugno 1929 |

Vickers-Barrows Armstrong in Furness |

11 giugno 1930 |

11 novembre 1930 |

perduto in mare in una data imprecisata compresa tra il 12 aprile e il 1º maggio 1943, probabilmente caduto vittima di una mina nell’Adriatico meridionale |

LA CARRIERA DEL HMS REGENT

Era il 18 aprile del ’43, gli abitanti di Bisceglie (Barletta) sentono un enorme esplosione proveniente dal largo: con molta probabilità essa segnò la fine del sottomarino inglese REGENT entrato in collisione con una mina galleggiante ed affondato senza superstiti. Era partito il 12 aprile da Malta (La Valletta) per il canale di Otranto. La sua carriera era iniziata con un’impresa da film d’azione. Nei primi giorni di guerra era penetrato nel porto di Cattaro, attraccando senza problemi e sbarcando un ufficiale per chiedere la liberazione dell’ex Ambasciatore inglese a Belgrado. Costretto alla fuga, se n’era andato… portandosi via un militare italiano. Il 5 ottobre del ’40 c’è il primo affondamento, anche se la preda non è eclatante: un vascello a vela (probabilmente un peschereccio), il Maria Grazia di 188 tonn. Quattro giorni dopo danneggia il mercantile Antonietta Costa, il 15 gennaio ’41 affonda il Città di Messina (2472 tonn), il 21 febbraio danneggia il mercantile tedesco Menes 5600 tonn., il 1° agosto affonda il dragamine italiano Igea, il 1° dicembre danneggia un altro mercantile italiano: l’Enrico.

Quattro mesi dopo, la fine. Ora il suo scafo squarciato giace su un fondale sabbioso a – 28 mt. In https://uboat.net/allies/warships/3406.html così viene descritta la sua fine: HMS REGENT (Lt.Walter Neville Ronald Knox,DSC,RN) sailed from Malta on 12 April 1943 to patrol in the southern Adriatic. She was mined north of Barletta, Puglia, Italy on 18 April 1943. That evening a large explosion was heard in that area, wich is believed to have been HMS Regent striking a mine. HMS Regent was reported overdue at Beirut on 1st May 1943. The wreck of Regent has been found and lies in 28 meters of water”.

Quanto è stato scritto sopra sono le versioni rilevate da fonti ufficiali che risalgono alla fine del conflitto. Oggi, a quanto sembra, il MARE STA RESTITUENDO ALCUNE VERITA’ CHE SONO SOTTO LA LENTE D’INGRANDIMENTO DEGLI STUDIOSI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.

CORRIERE DELLA SERA – CORRIERE DEL MEZZOGIORNO –

Il 18 luglio 2022 Luca Pernice scrive:

Barletta, il relitto non è il sottomarino inglese Regent ma l’italiano Bausan: la scoperta di un team di Foggia

I resti del sommergibile furono individuati nel 1999 a 37 metri di profondità, al largo di Barletta. Le famiglie dei militari britannici andavano ogni anno a pregare nel porto pugliese.

Sin dal 1943 si è creduto che il relitto del sommergibile che giace a 37 metri di profondità nell’Adriatico, al largo di Barletta, fosse quello del Regent, affondato appunto nel 1943. Fino a quando un team foggiano, composto da sub e storici, ha scoperto che in realtà si tratta di un sommergibile italiano, il Giovanni Bausan.

Una storia iniziata nell’aprile 1943

La storia inizia quando il 18 aprile del 1943 il Regent, un sommergibile inglese costruito nel 1930 affonda dopo aver urtato una mina di profondità al largo della costa pugliese. Tre anni prima, il 5 ottobre del 1940 lo stesso sommergibile a circa 10 miglia dal mare di Bari affondò la nave italiana Maria Grazia. Da quel 18 aprile del 1943 tutti hanno sempre creduto che il relitto, che giace nelle acque della Bat, meta anche di tanti subacquei sportivi, fosse proprio quello del sommergibile affondato nel 1943. Soprattutto dopo il 1999 quando alcuni sub scoprirono il relitto in fondo al mare: una notizia che destò molto clamore in Gran Bretagna tanto da diventare un vero e proprio sacrario militare in mare. Il team di subacquei, dopo diverse immersioni sul sito e dopo numerose ricerche, ha accertato che quel relitto non è del sommergile inglese, ma di un mezzo italiano.

Il team e lo studio

Un team composto da tre sommozzatori – Michele Favaron, Stefania Bellesso e Fabio Giuseppe Bisciotti – da personale addetto all’assistenza di superficie – Alessandro Auliclino e Pietro Amoruso – da due piloti – Pasquale Bailon e Ruggero Nanula – e da Giuseppe Iacomino che ha curato l’assistenza storica del progetto.

«Dai dati in nostro possesso – spiega Fabio Giuseppe Bisciotti – sono subito emersi dubbi su quanto potesse essere veritiera la teoria del sommergibile inglese. Nelle foto esistenti del relitto si evince la assoluta incompatibilità di ciò che le foto mostrano con il design di un sommergibile britannico classe R quale il Regent. In particolare, oltre alle dimensioni totalmente differenti, vi è la presenza di una bombatura sul piano di calpestio del sommergibile del tutto assente in qualsiasi piano costruttivo e fotografia riguardanti il mezzo navale in questione. Dopo una lunga ricerca poi siamo giunti al ritrovamento del tassello più importante al riguardo». Bisciotti e il suo team, infatti, è in possesso di una documentazione che comproverebbe la presenza, nel porto di Barletta, di un sommergibile Italiano, classe Pisani, di nome “Giovanni Bausan”. Al momento della radiazione, fu ribattezzato GRS 251 ed usato come cisterna carburante sino all’arrivo degli alleati in Puglia. Dopo il 1943 il sommergibile venne usato come target notturno per gli aerei inglesi e americani per addestramento. Nel 1944, al termine del periodo di training, fu affondato. “Siamo certi – conclude Bisciotti - che il Bausan attualmente si trovi a circa 33 metri sul fondo del mare al largo di Barletta. E’ il relitto che per molti anni tutti hanno pensato, erroneamente, fosse quello del Regent”.

Carlo GATTI

Rapallo, 10 ottobre 2022

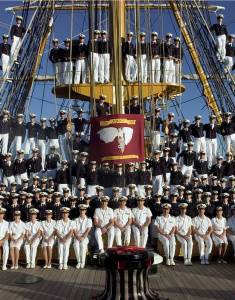

NAVE AMERIGO VESPUCCI NEL TIGULLIO

NAVE AMERIGO VESPUCCI NEL TIGULLIO

Varata il 22 febbraio 1931, ha sulle spalle quasi un secolo di storia, ogni giorno incanta grandi e piccini

Dal 1978 il motto della nave è

“Non chi comincia ma quel che persevera”

Questa frase celebre di Leonardo è il motto che spinge i giovani cadetti a credere in sè stessi, avere tenacia e costanza nell’andar per mare e nella vita quotidiana. I cadetti, appena concluso il primo anno, intraprendono uno stage da giugno a settembre, circumnavigando il globo.

La polena raffigura il condottiero Amerigo Vespucci che ha dato nome al continente Americano ed è realizzata in bronzo dorato. L’uso di porre a prua una polena affonda le sue radici nell’antichità, quando la navigazione era esercitata per necessità e queste figure a volte misteriose o terrificanti, all’origine servivano per spaventare i nemici o per essere protetti dalle divinità.

24 ore

NEL TIGULLIO

Cronistoria in immagini

Inchino davanti al faro di Portofino

Passo di danza per fermare l’abbrivo

Omaggio al Monastero della Cervara

Il Comandante Massimiliano Siragusa ha mantenuto la promessa alla sua città natale

“Non ho vissuto qui tutti gli anni che avrei voluto. Non penso di meritare tutto questo, ma se lo ritenete voi lo accetto molto volentieri”.

Cerimonia con scambio di CREST e Attestati nella Sala Consiliare del Comune di Rapallo

LA VESPUCCI IN NOTTURNA

La bella di notte … avvolta nelle luci del TRICOLORE

La nave VESPUCCI salpa dal Tigullio

VESPUCCI Avanti Tutta per Livorno

Saluto ai futuri Ufficiali della M.M.

ORA VI MOSTRIAMO CIO’ CHE I RAPALLINI NON HANNO POTUTO VEDERE DELLA

NAVE PIU’ BELLA DEL MONDO

A CAUSA DELLA NORMATIVA ANTI-COVID

GLI INTERNI DELLA VESPUCCI

Si sale a bordo…

LA TUGA DEL MOTTO

LA TIMONERIA

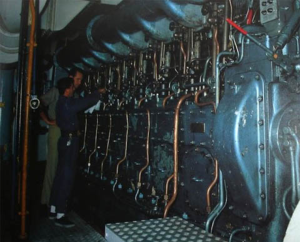

IL CUORE DELLA NAVE

Sulla nave VESPUCCI vi sono sei manovre per il sistema di governo: tre elettriche (due con comando idraulico, di cui una d'emergenza e due normali) e tre a mano (una normale nel casotto della timoneria e due d'emergenza nel locale agghiaccio). In caso di avaria del sistema di governo idraulico e quindi per il passaggio dal timone elettrico a quello manuale, non sono necessarie manovre particolari, bastano pochi secondi di tempo, in qualsiasi posizione si trovi la barra del timone; mentre, invece, per il passaggio dal timone a mano a quello elettrico è sufficiente mettere la barra al centro.

Linea d'asse - elica. La linea d'asse è composta di un albero capace di trasmettere 2000 cv con 150 giri al minuto. L'albero porta elica è di acciaio ed è predisposto per ricevere ad un'estremità l'elica e all'altra, verso prora, un accoppiatoio per il collegamento al motore di propulsione. L'elica è unica a quattro pale smontabili con generatrice retta. E' di bronzo al manganese con diametro di 3.400 mm e passo medio di 2,700 m.

A POPPAVIA con i cavi d’ormeggio

La Cala Nostromo della nave Vespucci

Foto del Passaggio Comandante della nave Vespucci

Queste “isole" che raccolgono ordinatamente le cime di ogni albero hanno un nome curioso:

PAZIENZA

A bordo ci sono 30 km di cime

LA RASTRELLIERA

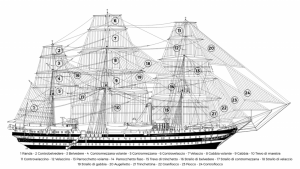

L’ALBERATURA DELLA VESPUCCI

E’ armata a nave con tre alberi in acciaio: l’albero di trinchetto a prua, quello di maestra al centro e quello di mezzana.

L’albero di maestra, realizzato in due tronconi, è alto 54,50 metri dal piano di coperta.

Gli alberi di trinchetto e di maestra portano, ciascuno, cinque vele quadre.

L’albero di mezzana porta quattro vele quadre e una vela aurica sostenuta da due aste, il boma e il picco.

A prora, murati al bompresso, ci sono quattro fiocchi. Due vele di straglio si trovano fra l’albero di trinchetto e quello di maestra e altre due fra questo e l’albero di mezzana.

L’attrezzatura velica è completata da due scopamare. La superficie velica, che complessivamente è di 2.800 mq, consente alla nave di raggiungere la velocità di 12 nodi. Le manovre per il governo delle vele sono costituite da 30 chilometri di cavi di vari diametri.

Gli alberi, precedentemente descritti, sono mantenuti in posizione grazie a cavi di acciaio (manovre fisse o dormienti) che li sostengono verso prora (stralli) verso i lati (sartie) e verso poppa (paterazzi). Sugli stralli sono inferiti inoltre i fiocchi e le vele di strallo. L'altezza degli alberi sul livello del mare è di 50 metri per il trinchetto, 54 metri per la maestra e 43 metri per la mezzana; il bompresso sporge per 18 metri.

Apertura delle vele

NOCCHIERI ED ALLIEVI A RIVA

“Il posto di manovra generale alla vela” costituisce un valido ed importantissimo momento addestrativo per gli allievi dell’Accademia Navale, (…) non solo per i futuri ufficiali, ma per tutto l’equipaggio di bordo che costantemente è chiamato ad assolvere compiti e mansioni di abilità marinaresca.

APPARATO MOTORE DELLA VESPUCCI

La propulsione è di tipo diesel-elettrico: la nave è dotata di due motori diesel collegati a due dinamo generatrici di corrente elettrica che alimentano il motore elettrico di propulsione. I due motori diesel sono FIAT a 8 cilindri in linea, a iniezione diretta, sovralimentati con turbosoffiante, che sviluppano una potenza massima totale di 3000 cavalli. Il motore elettrico di propulsione (MEP) è un Marelli a corrente continua, a doppio indotto, in grado di sviluppare un regime rotatorio massimo di 150 giri/min., che corrisponde ad una velocità di circa 12 nodi. L'elica è unica ed ha quattro pale.

L'energia elettrica per il funzionamento degli apparati di bordo è fornita da 4 diesel alternatori a 8 cilindri Isotta Fraschini/Ansaldo da 500 KVA ciascuno. L'unità è dotata di due argani a prora per la manovra delle catene delle ancore, di cui uno dotato di campana sul castello, utilizzabile quindi anche per la manovra di cavi. A centro nave esiste inoltre un albero di carico azionato da due verricelli elettrici, utilizzato per la messa a mare ed il recupero delle imbarcazioni maggiori. A poppa, per la manovra dei cavi e per la messa a mare e il recupero dei palischermi, vi sono due argani manovrati a mano a mezzo di apposite aste in legno dette "aspe".

Foto della Sala Consiglio della nave Vespucci

Molte parti della bellissima nave scuola italiana sono in legno: teak per il ponte di coperta, la battagliola e la timoneria, mogano, teak e legno santo per le attrezzature marinaresche (pazienze, caviglie e bozzelli), frassino per i carabottini, rovere per gli arredi del Quadrato Ufficiali e per gli alloggi Ufficiali, mogano e noce per la Sala Consiglio.

L’EQUIPAGGIO DELLA VESPUCCI

Vero "motore" dell'Amerigo Vespucci è il suo equipaggio, composto da 278 membri, di cui 16 Ufficiali, 72 Sottufficiali e 190 Sottocapi e Comuni, suddiviso nei Servizi Operazioni, Marinaresco, Dettaglio, Armi, Genio Navale/Elettrico, Amministrativo/Logistico e Sanitario. Durante la Campagna di Istruzione l'equipaggio viene a tutti gli effetti integrato dagli Allievi e dal personale di supporto dell'Accademia Navale, raggiungendo quindi circa 480 unità..

Ogni Servizio ha il suo compito peculiare a bordo: il Servizio Operazioni si occupa della navigazione, utilizzando la strumentazione di cui la nave è fornita (radar, ecoscandaglio, GPS), della meteorologia e delle telecomunicazioni; il Servizio Marinaresco è preposto all'impiego delle vele, alla gestione delle imbarcazioni e all'esecuzione delle manovre di ormeggio e disormeggio; il Servizio Dettaglio comprende il personale che gestisce le mense di bordo; il Servizio Armi ha in consegna le armi portatili e provvede all'addestramento dell'equipaggio al loro impiego; il Servizio Genio Navale/Elettrico assicura la conduzione dell'apparato motore e degli apparati ausiliari, la produzione di energia elettrica ed il mantenimento dell'integrità dello scafo; il Servizio Amministrativo/Logistico si occupa della acquisizione, contabilizzazione e distribuzione dei materiali, della stesura degli atti amministrativi e della gestione delle cucine; il Servizio Sanitario, infine, si occupa delle attività di prevenzione e cura del personale.

Vale la pena sottolineare che la messa in vela completa dell'unità, agendo contemporaneamente sui tre alberi ("posto di manovra generale alla vela"), è possibile solo con gli Allievi imbarcati, che tradizionalmente vengono destinati sulla maestra e sulla mezzana, mentre il personale del Servizio Marinaresco, i nocchieri, si occupa del trinchetto oltre che del coordinamento e controllo delle attività sugli altri due alberi.

STATO MAGGIORE E CADETTI PER LE FOTO DI RITO

LA BELLA NAVE con il suo seguito internazionale …

Dettagli e misure del Vespucci

La lunghezza del Vespucci al galleggiamento è di 82 metri, ma tra la poppa estrema e l’estremità del bompresso si raggiungono i 101 metri. La larghezza massima dello scafo è di 15,5 metri, che arrivano a 21 metri considerando l’ingombro delle imbarcazioni, che sporgono dalla murata, e a 28 metri considerando le estremità del pennone più lungo, il trevo di maestra. L’immersione massima è pari a 7,3 metri.

Descrizione

È un veliero che mantiene vive le vecchie tradizioni. Le 26 vele sono ancora in Tela Olona, le cime sono tutte ancora di materiale vegetale, e tutte le manovre vengono rigorosamente eseguite a mano; ogni ordine a bordo viene impartito dal comandante, tramite il nostromo, con il fischietto; l'imbarco e lo sbarco di un ufficiale avviene con gli onori al barcarizzo (l'apertura del parapetto di una nave, attraverso la quale si accede al ponte dall'esterno, mediante una scala o una passerella) a seconda del grado dell'ospite.

Altri dati tecnici

-

Stazza netta: 1.202,57 GT (tsl)

-

Scafo: in acciaio (lamiere chiodate) a tre ponti definiti di coperta, batteria e corridoio con castello e cassero rispettivamente a prua e poppa.

-

Imbarcazioni di supporto: n. 11 per l'addestramento e per i servizi portuali.

-

Superficie velica: 2.635 m² su 24 vele quadre e di straglio in tela olona (fibra naturale)

-

Alberatura: su 3 alberi e bompresso, albero di maestra (54 metri), trinchetto (50 metri) e mezzana (43 metri) - parte inferiore degli alberi pennoni bassi in acciaio

-

Manovre fisse e correnti in fibra naturale per circa 36 km di lunghezza

-

Copertura del ponte, castello, cassero e rifiniture in legno teak.

-

Apparato motore: 2 motori Dieselgeneratori MTU, con potenza di 1 320 kW ciascuno e 2 motori Diesel generatori MTU da 760 kW ciascuno, accoppiati da due motori elettrici di propulsione NIDEC ASI di 750 KW ciascuno disposti in serie, 1 elica a 4 pale fisse, quattro alternatori Diesel per l'energia elettrica.

-

In sala macchine sono installati anche quattro generatori di corrente e un impianto per il condizionamento dell’aria.

Equipaggio

L'equipaggio è composto da 14 ufficiali, 72 sottufficiali e 190 sottocapi e comuni. Nei mesi estivi imbarca anche gli allievi del primo anno di corso dell’ Accademia navale di Livorno, circa 140, per un totale di circa 470 persone.