AFFONDAMENTO DEL FRANCESCO CRISPI

AFFONDAMENTO DEL FRANCESCO CRISPI

ACCADDE 75 ANNI FA

943 Le Vittime

FRANCESCO CRISPI - Ts.l. 7.600 – Costruito: Muggiano – 1925

UN PO’ DI STORIA

A norma di quanto disposto dal D.M. Il 13 novembre 1931, la CITRA fu incorporata nella “FLORIO”, che assunse la nuova denominazione di “TIRRENIA” FLOTTE RIUNITE FLORIO-CITRA.

Nel 1937 fu trasferita da Flotte Riunite Florio-Citra al Lloyd Triestino. Requisita nel 1941 dalla Regia Marina e successivamente dal Ministero delle Comunicazioni.

Il 19 aprile 1943, a poche miglia dall'Isola d'Elba, tre siluri lanciati dal sommergibile inglese HMS SARACEN colpivano e affondavano il piroscafo del Lloyd Triestino FRANCESCO CRISPI mentre trasportava circa 1000 soldati italiani verso la Corsica. Perirono 943 persone fra i quali la maggior parte apparteneva ai Granatieri di Sardegna. Per molti giorni a seguire il relitto della nave restituì cadaveri che le correnti marine trasportarono fin sulle coste liguri. Una tragedia nella tragedia. La vigilia di Ferragosto dello stesso anno il sommergibile inglese HMS SARACEN fu inseguito dalle corvette della Regia Marina MINERVA ed EUTERPE che con il lancio di numerose bombe di profondità lo costrinsero prima ad emergere e poi lo affondarono a sole dieci miglia dal punto in cui aveva colpito il CRISPI.

L'ingegner Guido Gay, noto per aver ritrovato la Corazzata ROMA, grazie al suo ROV "Pluto Palla", riporta ora la luce sui relitti del piroscafo FRANCESCO CRISPI e del sommergibile HMS SARACEN e sulle loro lamiere contorte è scritta una tragica storia di 75 anni fa.

Finché visse mio nonno materno Filippo Machì, il nome della nave passeggeri FRANCESCO CRISPI rimbalzò spesso a ondate ricorrenti tra le pareti di casa nostra con la stessa tristezza che in genere si avverte per la perdita di un congiunto. Per molti imbarchi era stata la sua nave, la sua casa, i suoi amici, il suo lavoro da macchinista che gli aveva permesso di aprire, ormai da pensionato, una trattoria ubicata nelle vicinanze della cattedrale S. Lorenzo a Genova, riuscendo a dare alla numerosa famiglia un lavoro sicuro ed una clientela di noti Ufficiali e Comandanti del mondo dello shipping di allora.

Mio nonno Filippo a destra nella foto con al fianco il suo primogenito C.l.c. Elia Ufficiale di coperta e tutta la sua famiglia.

Bomba inesplosa nella Cattedrale di San Lorenzo a Genova

Ecco cosa rimase di quel quartiere di Genova…

Il 9 febbraio del 1941 Genova subì il suo primo ed unico pesante bombardamento navale da parte della flotta britannica: un evento bellico che, per le sue varie implicazioni di carattere politico e militare, e soprattutto psicologiche, segnò una svolta nell’andamento del conflitto. Per la prima volta, infatti, una grande città della penisola veniva scelta come obiettivo strategico da un avversario deciso a piegare la volontà di resistenza non soltanto del regime, ma anche della popolazione civile italiana.

“Giunte a circa quindici miglia da Genova, la Malaya e la Renown misero in posizione le torri prodiere e alle 8,12 i loro pezzi pesanti aprirono il fuoco, seguiti poco dopo da quelli di medio calibro dello Sheffield. Il bombardamento colse la città al suo risveglio e durò in tutto poco più di mezz’ora. La Malaya concentrò il suo fuoco sui bacini e sul porto, mentre la Renown e lo Sheffield bersagliarono l’area industriale. Complessivamente, le due corazzate spararono 272 colpi da 15 pollici e 400 da 4,5 - mentre lo Sheffield ne lanciò 782. Alcuni colpi da 381 della Malaya centrarono ed affondarono quattro mercantili e la nave-scuola Garaventa (la corazzata Duilio rimase invece indenne), danneggiando leggermente altre 18 unità. Uno dei giganteschi proiettili da 381 della Malaya perforò il tetto della cattedrale di San Lorenzo, ma fortunatamente non esplose, andandosi a conficcare alcuni metri sotto il pavimento, mentre altri centrarono la zona di Piazza Cavour. Ulteriori bordate colpirono alcuni edifici del centro, tra i quali il palazzo dell’Accademia e il primo stabile di sinistra all’inizio di Via Roma. La popolazione genovese pagò l’indubbia audacia dell’azione britannica con 144 morti, circa 200 feriti e ingentissimi danni”.

Il ristorante di mio nonno fu colpito e distrutto mentre i miei zii lo stavano raggiungendo per la consueta apertura. Al momento dell'esplosione si trovavano soltanto a poche decine di metri dal luogo dell'impatto; rimasero feriti ma si salvarono gettandosi d’istinto in un vicolo adiacente che gli fece da scudo quasi completamente.

Oggi, in quel sito di Via David Chiossone,

é ubicato il rinomato ristorante:

"LA BUCA DI SAN MATTEO"

Si salvarono fortunosamente anche gli altri componenti della famiglia ma perdettero le loro abitazioni e quasi tutti finirono all’ospedale per fratture multiple, ossa schiacciate, escoriazioni e contusioni varie; non ebbero il tempo di piangere su quelle macerie perché dovettero rimboccarsi le maniche per non morire di fame. Mio nonno era già anziano ma possedeva un’antica tempra di lottatore e, grazie ai suoi trascorsi professionali, riuscì ad imbarcare ancora una volta sul FRANCESCO CRISPI insieme al suo secondo genito che era Ufficiale di coperta.

Quell’imbarco fu molto lungo e pericoloso perché nel frattempo la nave era stata militarizzata, come abbiamo già visto, e destinata a trasportare truppe tra le sponde del Mediterraneo.

Ma questa volta il buon Dio ebbe pietà di loro … e fece in modo che padre e figlio sbarcassero 10 giorni prima che la FRANCESCO CRISPI venisse affondata dal sottomarino inglese SARACEN. Sbarcarono in tempo per raggiungere la loro famiglia che nel frattempo si era trasferita in collina (S.Agostino) a Rapallo.

Questa é soltanto una “piccola” storia famigliare tra le tante che sono state vissute dagli italiani più fortunati...

Sul sito di Mare Nostrum Rapallo abbiamo dedicato 60 articoli ai naufragi importanti ed anche a quelli dimenticati per i quali, ancora oggi, siamo giornalmente sommersi di richieste di notizie da parte di famigliari delle vittime. Queste persone meriterebbero l’attenzione del Governo e degli storici. Noi ci siamo assunti soltanto l’onere di tenere vivi quei ricordi per consegnarli alle nuove generazioni affinché non vengano dimenticati quei morti e le cause che li fecero sprofondare negli abissi del nostro mare.

IL SILURAMENTO DELLA FRANCESCO CRISPI

Proprio in questi giorni ricorre il 75° anniversario dell’affondamento del FRANCESCO CRISPI.

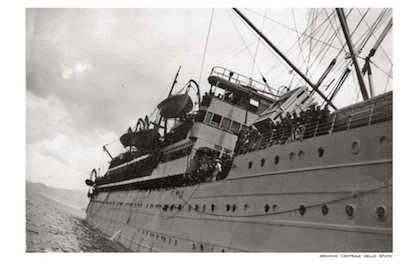

Il FRANCESCO CRISPI felicemente ormeggiato in banchina

Suggestiva immagine del FRANCESCO CRISPI

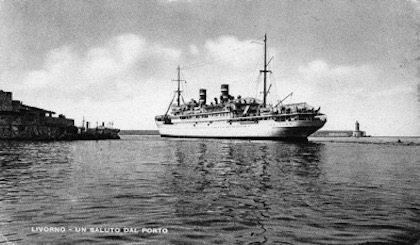

Il FRANCESCO CRISPI saluta il Porto di Livorno

Il FRANCESCO CRISPI ed il suo CARICO UMANO…

Il 19 aprile 1943, verso le 14.30, mentre navigava ancora con le insegne del Lloyd Triestino, venne intercettato e colpito con tre siluri dal sommergibile inglese H.M.S. Saracen che era in agguato a 18 miglia da Punta Nera (Isola d'Elba). Il piroscafo, pesantemente danneggiato, affondò in soli 16 minuti. Il convoglio, formato dalla Crispi con 1300 uomini a bordo, dalla nave trasporto Rossini e da alcune navi ausiliarie, era scortato dal cacciatorpediniere La Masa. Nell’affondamento morirono 943 uomini, in gran parte Granatieri di Sardegna, inviati ai presidi della Corsica occupata.

ll corpo dei Granatieri di Sardegna, al contrario della Brigata Sassari, non è mai stato costituito su basi esclusivamente regionalistiche. Il destino ha voluto che la tragedia del Crispi sia avvenuta il giorno dopo la sua fondazione, il 18 aprile, a Torino.

I Granatieri sono ancora adesso un corpo di fanteria dell'esercito. Discendono dall'antico Reggimento delle guardie, creato nel 1659 dal Duca Carlo Emanuele II. Oggi costituiscono una brigata tra le più impegnate delle forze armate italiane.

Il sottomarino britannico SARACEN (nella foto), varato il 16 febbraio del 1942, era la bestia nera dei convogli italiani in quel tratto di mare. Il Saracen si era distinto sin dalla sua prima missione, quando, al largo delle isole Fær Øer il 3 agosto del 1942, aveva affondato il sommergibile tedesco U-335. Il battello britannico aveva un dislocamento di 990 tonnellate, era lungo 65,9 metri, imbarcava un equipaggio di 48 uomini, era munito di 6-7 lanciasiluri e un cannone da 102/40. Il 9 novembre del 1942 aveva affondato in Sicilia al largo di Capo San Vito il sommergibile italiano Granito. Poi, nell'aprile del 1943 si era messo in agguato nel mar Ligure, intercettando i convogli italiani diretti in Corsica.

L’Ing. Guido GAY, piemontese di origine ma svizzero di adozione, ha ricevuto, l’8 Aprile 2018, il conferimento a Cavaliere di Santo Stefano. L’ing. Gay, esperto di “idrobotica” è l’inventore dei sottomarini robotizzati “PLUTO” che nel Giugno 2012, dopo anni di ricerche e tentativi, soltanto con propri finanziamenti e risorse, è riuscito a localizzare il relitto della corazzata ROMA al largo dell’isola dell’Asinara. Innumerevoli i riconoscimenti per questo straordinario ritrovamento anche da parte della Marina Militare. Ricordiamo che la ROMA, una delle più belle ed efficienti “Regie Navi da Battaglia” Italiane affondò in seguito ad una bomba radio guidata di nuovo tipo lanciata da un aereo tedesco il 9 Settembre 1943. Il Museo Marinaro di Chiavari ha dedicato innumerevoli conferenze alla Corazzata ROMA dato che delle 1393 vittime ben tre membri dell’equipaggio erano Chiavaresi, i Marinai Sebastiano Custo, Andrea Descalzi e il Tenente del CEMM Emilio Ruocco.

Recentemente l’Ing. Guido Gay è stato l’artefice del ritrovamento in fondo al mare del relitto del piroscafo FRANCESCO CRISPI del Lloyd Triestino affondato nel 1943 e del Sommergibile Inglese Saracen che lo aveva affondato.

Nella foto: a sinistra l'Ammiraglio Luigi ROMANI Cavaliere di Gran Croce, conferisce l’Ordine Militare di Accademico di Marina dei Cavalieri di Santo Stefano all’Ing. Guido Gay. Nella stessa cerimonia hanno ricevuto il Conferimento a Cavalieri di Santo Stefano anche i chiavaresi Comandanti Ernani ANDREATTA e il C.F. Giuseppe Massimo PENNISI.

(Foto sopra) Guido Gay ed i suoi sottomarini robotizzati “PLUTO”

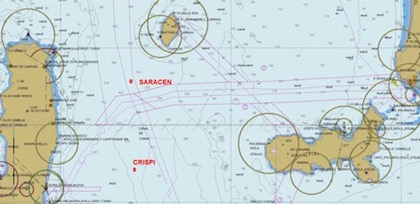

La carta nautica mostra l’esatta posizione dei due relitti. Più a Nord il SARACEN più a Sud il CRISPI, scritti in rosso.

«Cercavo il Saracen da due anni - racconta Guido Gay - da quando ho avuto una richiesta di collaborazione da parte della Andrea Malraux, nave da ricerca del Ministero della Cultura francese». La tv francese sta infatti lavorando a un documentario sulla liberazione della Corsica, e siccome il Saracen aveva contribuito alle operazioni sbarcando agenti e truppe speciali sulle coste dell’isola, la troupe voleva trovare il relitto del sommergibile e filmarlo. «All’inizio non abbiamo avuto fortuna - continua Gay - poi ho proseguito da solo la ricerca, con il mio catamarano Daedalus, finché due settimane fa ho individuato il sommergibile». Il piroscafo Crispi, invece, «l’ho trovato per caso prima, il 31 maggio scorso». Dopo il team del Département des Recherches Archéologiques Subacquatiques et Sous-Marines, anche gli inglesi si sono fatti avanti quando hanno saputo del ritrovamento del loro sommergibile, e una targa commemorativa è già pronta per essere sistemata sul sottomarino.

Marina Mercantile

di Achille Rastelli (Storico Italiano)

Trasporti-di-truppe

L'attività principale nella quale furono impiegate le navi passeggeri fu però quella del trasporto di truppe verso i fronti oltremare, cioè verso la Libia, l'Albania, e poi, dall'inverno 1942-43, la Tunisia.

Lo sviluppo dell'aeronautica consentiva l'impiego di aerei da trasporto per l'invio immediato di piccoli reparti o per il rapido ripiegamento di feriti gravi; a volte furono impiegate in queste missioni anche navi da guerra, sacrificandole in un ruolo per il quale non erano state progettate.

La maggior parte di questo traffico si concentrò però, come era ovvio, sulle navi passeggeri, alle quali va attribuita la maggior parte dei militari trasportati e giunti a destinazione, per un totale di 1.242.729 soldati di tutte le armi.

Non è questo il luogo dove ricordare tutte le missioni svolte da queste navi, perché la loro storia è parte integrante della guerra dei convogli e, quindi, della storia della guerra sul mare della Regia Marina. Basti qui ricordare che, per la tipologia di unità, furono tutte della flotta Finmare e quindi sempre navi dello Stato, che per queste missioni viaggiarono quasi sempre come navi requisite, mai però militarizzate, e sempre con equipaggi della Marina mercantile.

Alcune di queste navi furono protagoniste di alcuni fra i più tragici episodi della guerra dei convogli: Neptunia e Oceania vennero affondate il 18 settembre 1941 dal sommergibile britannico Upholder, e morirono 384 uomini, dei 5818 che erano a bordo. La Conte Rosso, partita da Napoli per Tripoli il 24 maggio 1941 in convoglio con l'Esperia e la Marco Polo, venne silurata, sempre dal sommergibile Upholder, che le colpì con due siluri.

La nave affondò in 14 minuti, e morirono 1291 fra soldati e marinai; 1441 furono salvati dalle siluranti di scorta e dalla nave ospedale Arno giunta da Messina.

Una delle perdite più sentite dalla Marina mercantile italiana fu quella della motonave Victoria, una delle più belle e celebri navi italiane, colpita da aerosiluranti britannici al largo della Sirte. Perirono con la nave 249 uomini, tra cui il Capitano Arduino Moreni, Comandante della Victoria, ed il Comandante militare, capitano di vascello Giovanni Grana.

L'elenco delle navi passeggeri affondate durante missioni di trasporto truppe è tragicamente lungo: Sardegna, Viminale, Francesco Crispi, e Liguria del Lloyd Triestino, Caliteli, Esperia, Galilea (sulla quale morirono 995 alpini), Quirinale e Celio dell'Adriatica, Città di Agrigento, Città di Bastia, Citta di Tripoli, Firene, Catalani, Puccini, Aventino, Città di Catania della Tirrenia, più altre catturate dai tedeschi.

Alla fine della guerra erano poche le navi passeggeri rimaste in servizio, e su quelle poche si doveva contare per il riprendere il traffico civile, essenziale in quei primi mesi del dopoguerra.

CONCLUDIAMO CON LA MAI LOGORA CITAZIONE DI

PRIMO LEVI

“Tutti coloro che dimenticano il loro passato, sono condannati a riviverlo”

Carlo GATTI

Rapallo, 2 Maggio 2018

BIBLIOGRAFIA:

- STORIA DEI TRASPORTI ITALIANI:

F.Ogliari, A.Rastelli, G.Spazzapan, Alessandro Zenoni.

Volumi: III-V-VII

- - LA MARINA ITALIANA NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE:

Ufficio Storico della Marina Militare

- - IL BOMBARDAMENTO DI GENOVA - di Alberto Rosselli

- - GENOVA IN FIAMME (Edito dal Secolo XIX)

{j

BATTAGLIA DELLA MELORIA

BATTAGLIA DELLA MELORIA

6 Agosto 1284

PREMESSA:

Anche tra RAPALLO e i Pisani c’é stato un lungo contenzioso…

Scrive Antonio Calegari:

…..Così nel maggio 1087 i pisani vi piombano sopra “viriliter” (come scrisse l’Unghelli) smantellando il castello, incendiando la Chiesa e facendo schiavi uomini e donne.

…..Così nel 1284 Rapallo è duramente provata dalla flotta veneto-pisana, comandata da Alberto Morosini e da Loto Donoratico, figlio quest’ultimo del ben noto conte Ugolino. Pisa è la nemica di Rapallo, la quale arma alcune galere per contrastarne le forze, sempre in unione alla flotta genovese. Fin dal 1229 Rapallo si è volontariamente assoggettata a Genova.

Infatti nell’anno 1284 navi rapallesi partecipano valorosamente alla famosa battaglia della Meloria nella quale i pisani subirono così dura sconfitta.

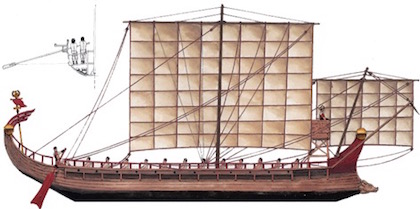

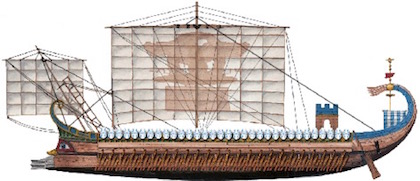

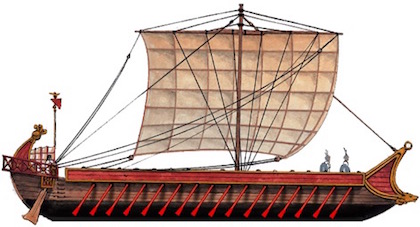

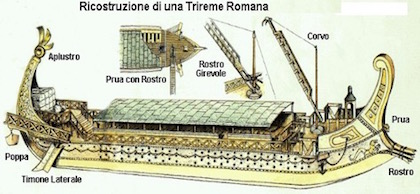

Galea genovese

La storia della Repubblica di Genova, dai suoi esordi fino al suo epilogo nel 1797, s’intreccia con la storia di queste imbarcazioni particolari. Le galee dominano il Mediterraneo per oltre mille anni: ad esse sono legate le più importanti battaglie navali combattute in questo periodo, dalla Meloria a Lepanto. In questa lunghissima storia, i genovesi svolgono un ruolo importante: apportano innovazioni e modifiche, diventano tra i costruttori più apprezzati di questi scafi.

Ma la storia delle galee non è solo una storia di tecniche costruttive e militari: alle galee è legato un mondo, quello dei vogatori, in origine liberi e volontari, ma a partire dal XVI secolo, per lo più schiavi e forzati.

Lo stemma di Pisa

Lo stemma della città è rappresentato dalla bandiera rossocrociata. La bandiera rossa, inizialmente priva di croce, fu concessa alla Repubblica di Pisa da Federico Barbarossa. La città fu costantemente fedele all'impero e almeno dal 1242 fu portata in mare. La croce bianca, che simboleggia il popolo pisano, fu aggiunta successivamente. Nel 1406, la città perse l'indipendenza e da allora la bandiera simboleggia il Comune. Oggi lo stemma della città è inglobato sugli stemmi e le insegne marittime italiane insieme a quelli delle altre tre repubbliche marinare.

Galea biremi pisana

Scrive Georg Caro:

Ma negli anni precedenti si ha notizia di galere rapallesi; nel 1232, quando Rapallo invia una galera a Genova per essere incorporata nella flotta destinata ad aiutare i cristiani di Ceuta minacciati dai saraceni; ed in seguito negli anni 1258, 1262, 1265, 1270, numerosi legni da guerra si affiancano alle navi di San Giorgio nella lotta contro i comuni nemici. Parallelamente nei secoli XIII e XIV, quei di Rapallo sviluppano una rilevante attività commerciale-marittima, soprattutto col Levante, a quanto è lecito supporre, per esempio, dalla numerosa colonia rapallese dislocata a Cipro. In essa emergono, come naviganti, armatori e commercianti, i nomi della casata dei Ruisecco e dei Pastene. Un Domenico Pastene (fine del ‘300) diventa il più grande commerciante dell’isola, viaggia molti anni in Egitto, Siria, Asia Minore, Mar Nero, sino al golfo Persico, inviando interessanti relazioni diplomatico-commerciali alla Repubblica di Genova, lasciando infine tutte le sue ricchezze al Banco di San Giorgio. E Rapallo manda persino sulle rive del Lemano alcuni suoi figli, un Sacolosi ed un Andreani, quali maestri d’ascia per la costruzione di galee sabaude. Pure alla fine del ‘300 un Antonio Colombo di Rapallo è comandante di galee. (Su questo argomento ci siamo già occupati su questo sito).

Faro della Meloria

(foto di S. Guerrieri - archivio Area Marina Protetta)

Torre della Meloria

(foto di S.Guerrieri - archivio Area Marina Protetta)

Per il racconto della Battaglia della Meloria (1284) abbiamo preso come testo di riferimento:

“BENEDETTO ZACCARIA”

di Roberto S. LOPEZ

Ediz. CAMUNIA Editrice 1996 - Firenze

« Benedetto Zaccaria è una delle splendide figure di un tempo nel quale non mancavano spiccate personalità...Il mare era la sua patria; egli aveva percorso tutte le coste del Mediterraneo alla testa di galere da guerra, ora al servizio di Genova, ora al soldo di principi stranieri »

La battaglia della Meloria ci é stata raccontata in tante versioni tra le quali, per la verità, emergono numerose discordanze, imprecisioni e direi anche suggestioni più o meno di parte…

Per la nostra ricerca ci siamo messi nelle mani di una GUIDA sicura, un Pilota di razza: lo studioso genovese Roberto S. Lopez che nacque a Genova nel 1910 – si laureò in Storia Medievale nel 1932 con la tesi: Benedetto Zaccaria, ammiraglio e mercante. Genova marinara nel Duecento, che pubblicò nel 1933.

Nella prefazione di questo libro la celebre storica genovese Gabriella Airaldi ha scritto:

“Quando vide la luce nel 1933 il Benedetto Zaccaria del giovanissimo Lopez rappresentò per molti aspetti una novità. In esso, infatti, le intenzioni dell’autore facevano della vicenda dell’uomo anche uno strumento nuovo per leggere le forme di vita di una delle grandi potenze medievali, Genova, alla luce di un “medioevo degli orizzonti aperti”. D’altra parte, la capacità di leggere e d’interpretare con raffinato metodo un ampio spettro di testimonianze e le brillanti capacità espositive collocarono subito Lopez nel ristretto Olimpo di questi scienziati capaci allo stesso tempo di colloquiare con l’accademia e con un più vasto pubblico”.

Perché Benedetto Zaccaria? Chi era costui?

Per lo storico Lopez, e per altri autori, è stato un personaggio poliedrico: uno dei più abili ammiragli del Medioevo, vero vincitore della Battaglia della Meloria, mercante, scrittore, diplomatico, politico.

MELORIA (A. T., 24-25-26 bis). - Con questo nome si designa, più che uno scoglio, una zona di bassifondi sabbiosi e fangosi, disseminati di rocce a 2-5 m. di profondità, e di scogli affioranti, su uno dei quali a circa 7 km. a ponente di Livorno sorge un'antica torre, edificio a base quadrata ad archi, alto 20 m., eretto dai Pisani a uso di faro; 200 m. più a S. sorge il faro moderno in ferro, le cui coordinate geografiche sono di 43° 32′ 45″ lat. N. e 10° 13′ 10″ long. E. I bassifondi si estendono per circa 6 km. da N. a S.

La battaglia della Meloria. - Fu la più cruenta e decisiva delle battaglie navali combattute tra le due repubbliche di Genova e di Pisa, nella secolare lotta per il dominio del Tirreno.

Nell’anno 1284, la guerra tra le due Repubbliche Marinare era già in atto da oltre due anni.

Già un violentissimo scontro era avvenuto nelle acque di Sardegna, a Tavolara, tra Enrico de' Mari, capitano della scorta d'un ricco convoglio genovese, e un'armata pisana agli ordini di Guido Zaccia, con la perdita di dieci galee pisane.

La parola a Roberto S. Lopez:

Il 22 aprile 1284, presso l’isola di Tavolara, tredici navi da guerra pisane furono prese e una affondata da un convoglio mercantile di cui faceva parte una galea da carico di Benedetto e Manuele Zaccaria. Proseguendo nel loro viaggio, i vincitori catturarono ancora due navi nemiche, e ne vendettero l’equipaggio a Siracusa, per dileggio, in cambio di cipolle. Ecco dunque che si formava, nel Tirreno come nell’Egeo, quella stretta catena nella quale corsari, mercanti e militari si davano la mano.

Poco dopo i Genovesi, agli ordini di Benedetto Zaccaria, bloccarono il porto di Pisa; ma approfittando di una momentanea assenza della squadra di blocco, tutta l'armata pisana, forte di 72 galee (secondo altre fonti 75), uscì al largo agli ordini del podestà, il veneziano Albertino Morosini, col proposito d'impedire la congiunzione della squadra dello Zaccaria con un'altra di 52 galee che si stava frettolosamente armando a Genova agli ordini di Oberto D'Oria. Il Morosini condusse l'armata nelle acque di Genova, schierandosi a sfida dinnanzi al porto (31 luglio); ma il sopraggiungere dello Zaccaria costrinse il podestà di Pisa ad allontanarsi per non essere preso in mezzo tra le due squadre nemiche.

La parola a Roberto S. Lopez:

Quattro giorni dopo la partenza (da Tavolara), Benedetto Zaccaria era già a Porto Pisano, a dare la mala Pasqua ai cittadini di Pisa; incrociò molto tempo in quel mare, fu visto alla Gorgona alla fine di giugno, perlustrò i mari di Corsica e di Sardegna…. Mentre quelle di Pisa non s’arrischiavano a lasciare i sicuri ormeggi del porto…. Ammiraglio e mercante, lo Zaccaria comprese che per colpire a morte la città nemica occorreva anzitutto paralizzare il suo commercio, separarla dalle colonie di Sardegna e del Levante, tagliarle i rifornimenti marittimi. …. In tre mesi nemmeno una nave di Pisa andò a cadere nelle reti del genovese.

L’apparente inerzia dei Pisani… doveva soltanto servire a dar tempo di allestire la grande armata che avrebbe vendicato fin nel porto di Genova l’onta di Tavolara…. Anima della riscossa pisana era il nuovo podestà, entrato in carica dal 1° di marzo, uomo di grande valore anche a detta de’ suoi nemici; il veneziano Alberto Morosini.

Alla metà di luglio l’INVINCIBILE ARMADA era pronta: 65 galee e 11 galeoni.

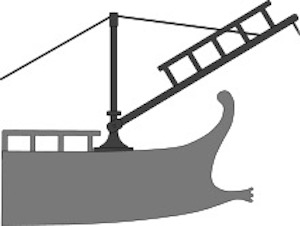

A bordo erano stati caricati in gran numero quei famosi trabocchetti che avrebbero dovuto infliggere a Genova l’umiliazione di un bombardamento.

Pisa s’era svuotata di difensori per equipaggiare le galee, sulle quali era salito il fiore della nobiltà e molti popolari della città e del contado; v’erano il podestà, tutto il collegio dei giudici, il conte Ugolino col figlio lotto della Gherardesca e col nipote Anselmuccio.

L’animosità e la brama di rivincita avevano fatto commettere a Pisa una grande sciocchezza: giocare il tutto per il tutto in una sola spedizione che, se fosse fallita, non avrebbe potuto essere rinnovata; mentre Genova, più popolosa, anche dopo aver persa una flotta poteva senza troppo aggravio metterne in mare un’altra.

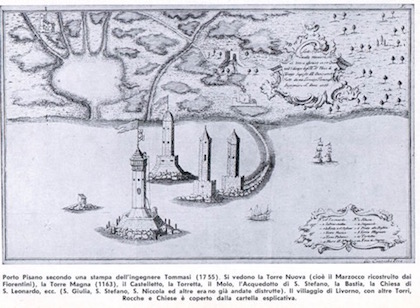

Già attivo e conosciuto nel III e II secolo a.C., il porto pisano nasce in una zona abitata già in ere precedenti alla nascita di Roma. Si hanno cenni di popolazioni stanziali dedite alla pesca nel territorio oggi pisano, nei secoli IX e VIII a.C.. La zona rappresentava un ampio golfo formato dalle foci del fiume Arno e Serchio. Nel corso dei secoli l’area fu interessata da forte insabbiamento che formò ampie zone paludose distinguendo nettamente le foci dei due fiumi. Il Portus Pisanus comincia ad essere citato come tale nel II secolo d.C. alludendo come ad una delle più importanti strutture portuali della vasta area lagunare. Altro centro portuale di questa zona era posto nei pressi di San Piero a Grado, probabilmente con caratteri di scalo fluviale, dove la leggenda narra sia sbarcato San Pietro nel luogo ove sorge la mirabile Basilica di San Piero a Grado. Il Portus Pisanus, probabilmente fu base della flotta romana in azione nel Mar Ligure.

Com’é noto, Pisa non si trova sul mare, essa è costruita sul fiume Arno e per difendere la sua flotta costruì un faro a Porto Pisano nel XII secolo ma ben presto l’erosione marina e l’insabbiamento resero inutilizzabile sia il porto sia il faro. A questa distruzione aveva contribuito anche la terribile battaglia che Pisa combatté nel 1284 contro i genovesi tra le secche della Meloria. I Pisani nel frattempo, intorno al 1200, avevano eretto una nuova torre su una di queste pericolose secche, circa quattro miglia al largo della costa, come una sentinella notturna per prevenire i naufragi fra quelle pericolose rocce.

La parola a Roberto S. Lopez:

I Pisani pensarono di uscire di sorpresa dal porto, annientare con forze preponderanti le navi di Benedetto Zaccaria e piombare sulla città nemica impreparata e ancora sotto il colpo della sconfitta. Cogliere i Genovesi di sorpresa non era difficile: avvezzi ormai alle gradassate dei Pisani, sebbene venisse loro riferito che una grande flotta stava per muovere da Pisa, non ci credettero. Ma una tempesta inchiodò per molti giorni la flotta pisana alla bocca dell’Arno. La sorpresa era fallita: Benedetto Zaccaria, che probabilmente stava da tempo sull’avviso, ricevette dal Comune lettere di richiamo, mentre era nel porto di Tizzano in Corsica e si preparava ad assalire Sassari; senza indugio egli fece vela per Genova.

Il Morosini, uscito da Bocca d’Arno il 22 luglio, pensò che lo Zaccaria sarebbe tornato per la Riviera di Ponente, puntò direttamente su Albenga per tentar di tagliargli la strada: ma l’ammiraglio genovese rimpatriò per La Riviera di Levante.

Il 31 luglio la squadra del Morosini, senza aver incontrato quella dello Zaccaria, comparve dinanzi a Genova. Ma la città aveva avuto il tempo di mobilitare i marinai delle due Riviere, e in poche ore – quante occorsero ai nemici per giungere da Varazze, dove erano stati avvistati la mattina, alle adiacenze del porto – furono pronte 58 galee e 8 panfili, sotto il comando di Oberto d’Oria.

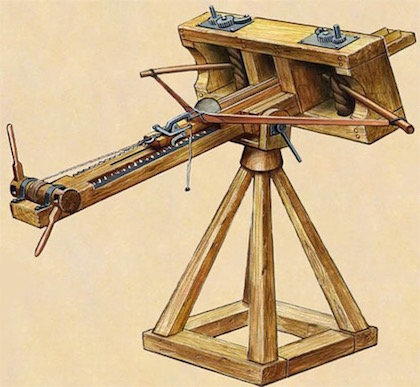

LE ARMI USATE SULLE GALEE

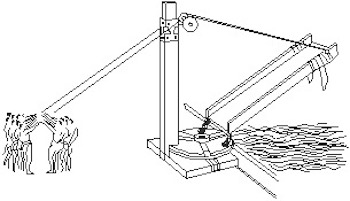

Non mancavano i mezzi per scagliare grosse

pietre a distanza: le galee avevano a bordo gran numero di arnesi di lancio meccanico: catapulte, mangani, trabocchetti, balestre fisse, gatti, briccole, alcuni dei quali gettavano proiettili di trenta libbre e anche più. I Genovesi, anzi, erano famosi come balestrieri e costruttori di balestre; e poiché anche allora le armi navali più pesanti erano dello stesso genere di quelle usate nella tecnica d'assedio terrestre, oltre che pietre, dalle navi si scagliavano liquidi bollenti (olio, pece, calce viva, anche sapone liquido per far scivolare gli uomini sul ponte);

Non mancavano anche altri ordigni bizzarri, come quell'«arganel» rotante, che aveva per braccia una quantità di spade affilate, che fu visto alla battaglia della Meloria sulla prua d'una galea pisana. I Pisani s'erano ripromessi di sorprendere i Genovesi con questo nuovo strumento d'offesa, ma s'ingannarono: galea e arganello andarono a ingrossare i trofei della vittoria nemica."

La parola a Roberto S.Lopez

Forzare l’entrata di un porto così ben munito non pareva possibile; né il d’Oria volle uscire a dar battaglia con forze di tanto inferiori, sebbene i Pisani lo aizzassero con clamori e vituperi. …. Non c’é ragione di dubitare che, ( i pisani) trovandosi così vicini alla città nemica, non abbiano adoperato i famosi trabocchetti per far piovere” a grandigia dentro le mura palle coperte di panno scarlatto” o balestrarvi “quadrella d’argento”.

Comunque fu breve trionfo: la sera medesima Benedetto Zaccaria, sfuggito alla caccia delle navi pisane, da Portofino entrava sano e giulivo nel porto di Genova.

La situazione era rovesciata: e tutto il merito era dello Zaccaria. Se egli avesse perso qualche ora, gli avvenimenti avrebbero preso una piega molto diversa….

Ormai era tardi: se il Morosini avesse aggredito lo Zaccaria prima che entrasse in porto, certamente Oberto d’Oria lo avrebbe preso in mezzo, con forze preponderanti.

La sola salvezza dei Pisani, trionfatori la mattina, stava ormai in una precipitosa ritirata. La parola FUGA ripugnava a una flotta che era partita per compiere una spedizione punitiva: i cronisti pisani asseriscono che i loro connazionali si staccarono dalle acque nemiche per via del vento contrario…quasiché le navi di Benedetto Zaccaria fossero state intessute d’Eolo e di brezze.

La notte medesima Oberto d’Oria, lasciato sgombro il porto, andò a ormeggiarsi davanti alla spiaggia di Sturla. Quando le due flotte genovesi riunite giunsero nelle acque del Porto Pisano, i Pisani vi erano dal giorno prima. Si raccontò più tardi che la loro squadra era rientrata in città, che gli equipaggi erano stati passati in rivista fra i due ponti sull’Arno e benedetti dall’arcivescovo Ruggeri: e che durante la solenne cerimonia il globo con la croce posto sullo stendardo era caduto a terra. Terribile presagio; ma gli orgogliosi Pisani gridando “battaglia, battaglia!” erano usciti incontro al nemico e avevano disprezzato il celeste avvertimento. Favole: i Pisani il tempo di muoversi da porto Pisano prima che arrivassero i Genovesi lo avevano avuto: la croce dello stendardo cadde realmente dall’asta, ma prima ancora che l’armata partisse per il bombardamento di Genova.

Estate 1284: nel braccio di mare di fronte alle Secche della Meloria, le due Repubbliche Marinare si contendono l’egemonia sul Mediterraneo.

La sera del 6 agosto 1284 il mare davanti a Livorno era rosso di sangue e ingombro di cadaveri che galleggiavano tra remi spezzati, vele strappate, gomene tagliate, scialuppe rovesciate. La potenza della Repubblica Marinara di Pisa era tramontata, schiacciata da Genova.

Alla loro volta i Genovesi inseguirono i Pisani che, dopo avere volteggiato verso Capo Corso, erano tornati a Porto Pisano. Per attirare i nemici a battaglia, il d'Oria ricorse a uno stratagemma, ordinò cioè allo Zaccaria di calare le vele e gli alberi e di nascondersi con una parte dell'armata (forse presso Montenero di Livorno): sicché, contate le vele nemiche e vistele molto inferiori di numero alle sue, il Morosini deliberò di accettare il combattimento, e uscì dal Porto Pisano dirigendosi verso il nemico. La battaglia avvenne il 6 agosto presso le secche della Meloria (pare che Iacopo Doria chiamasse Veronica lo scoglio), e dapprima parve volgere in favore ai Pisani, le cui 102 tra galee e navi minori erano molto superiori alle 60 del d'Oria, e appoggiate alle secche presentavano un aspetto formidabile. Ma a un tratto ecco avanzarsi contro la formazione pisana la squadra dello Zaccaria, che dava ai Genovesi, se non la superiorità del numero, il vantaggio della sorpresa. Era ormai per i Pisani troppo tardi per ritirarsi ed evitare l'avvolgimento di una delle ali, comandata da Andreotto Saraceno. Si combatté disperatamente, non più per la vittoria, bensì per la salvezza.

Ma quando lo Zaccaria con due galee accoppiate, fra le quali era tesa una grossa catena, venne a investire la capitana pisana, troncandone di netto al primo urto lo stendardo bianco con l'immagine della Vergine, la linea pisana cominciò a spezzarsi; poi, dopo disperata resistenza, fu rotta. E incominciò l'inseguimento e la strage. Solo l'ala sinistra, grazie all'abilità e alla prudenza di Ugolino della Gherardesca, che la comandava, poté mettersi in salvo, riparando nel porto e conservando così a Pisa una parte delle sue forze navali, circa venti galee. Delle altre, come dice l'iscrizione apposta sulla facciata di S. Matteo, chiesa dei D'Oria, 33 furono prese, 7 affondate. Le perdite dei Pisani furono di circa 5000 morti e, secondo l'iscrizione, di 1272 prigionieri. Tra essi il podestà Morosini e Lotto, figlio di Ugolino. Le perdite genovesi furono anch'esse molto gravi; ma mentre Pisa senza retroterra non poteva più rialzarsi e, circondata com'era da feroci nemici (Lucca, Siena, Firenze), era destinata irrimediabilmente a perdere libertà e dominio, Genova, avendo nelle due riviere inesauribile riserva di uomini, poté ben presto riparare ai vuoti.

Torre della Meloria luogo della Battaglia

«La battaglia della Meloria», un dipinto di Giovanni David (1743-1790) collocato a Genova sopra l’ingresso del Salone del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale

La sera del 6 agosto 1284 il mare davanti a Livorno era rosso di sangue e ingombro di cadaveri che galleggiavano tra remi spezzati, vele strappate, gomene tagliate, scialuppe rovesciate. La potenza della Repubblica Marinara di Pisa era tramontata, schiacciata da Genova. Le due città erano in lotta perché i loro interessi commerciali si sovrapponevano sia nel Mare Tirreno (entrambe aspiravano al controllo di Sardegna e Corsica) sia nel resto del Mediterraneo (tutte e due avevano colonie in oriente e si contendevano i flussi di spezie e seta). Il confronto era impari perché Genova, stretta tra mare e montagna, non doveva fronteggiare nemici in terraferma, mentre Pisa, avvantaggiata dal fatto di sorgere alla foce dell’Arno, sbocco sul mare per tutta l’economia toscana settentrionale, era braccata da città ostili (Lucca per prima) sempre pronte ad attaccarla.

LA FATAL BATTAGLIA

Di Roberto S.Lopez

La flotta genovese, comparsa il 5 agosto di sera davanti alla Meloria, vide la mattina dopo i vascelli pisani ancorati sotto la protezione delle torri di Porto Pisano, dietro le catene che ne chiudevano l’accesso.

Perché i nemici credessero di avere davanti a sé la sola squadra di Oberto d’Oria, le galee di Benedetto Zaccaria ammainarono le vele e seguirono il grosso dell’armata a una certa distanza, in modo da poter essere scambiate per quelle barche che di solito accompagnavano le navi da guerra: non però così lontane da non poter intervenire a tempo nella mischia.

Era il giorno di San Sisto, data consacrata per tradizione alle battaglie navali.

I Pisani abboccarono all’amo. L’armata della riscossa, tornata senza gloria e a mani vuote, non poteva rientrare a Pisa, e tollerare per di più lo sfregio della presenza dei Genovesi davanti al porto…

(Ingannato dallo stratagemma) Morosini giudicò avere quella leggera superiorità numerica che gli avrebbe accordato parecchie galee favorevoli sui Genovesi, i quali dovevano essere anche stanchi del viaggio.

La flotta pisana uscì dal porto sicuro e si schierò di fronte a quella nemica. Da quel momento l’esito della lotta fu deciso.

La battaglia della Meloria é stata narrata più e più volte da altri, cosicché non ci attarderemo troppo a descriverla. Come é noto i Pisani, usciti dal porto alla mattina, non potevano muovere all’assalto perché erano coperti d’armi pesantissime, e imbarcati su vascelli carichi dei trabocchetti già destinati all’onta dei Genova, e resi ancor più grevi dalla corazzatura degli scudi. Ne approfittarono i genovesi per lasciar cuocere gli avversari fino a vespro, sotto il solleone d’agosto; poi, distribuito pane e vino ai marinai ormai riposati dal viaggio, attaccarono.

Da ambo le parti si combatté con grande valore; si scagliavano dardi, sapone liquido, calce polverizzata a nuvole che oscuravano l’aria, mentre il mare si tingeva di sangue; ma poco dopo l’inizio della battaglia – mentre, a detta d’un cronista poco sospettoso perché appartenente a una città neutrale, i Pisani vincevano – sopraggiunse Benedetto Zaccaria a far tracollare la bilancia dalla parte dei Genovesi. La loro galea capitana era venuta a battaglia con quella dei Pisani: subito lo Zaccaria accorse in aiuto del supremo comandante, intuendo che là si decideva la lotta. I Pisani avevano due stendardi, uno dei quali issato sulla nave ammiraglia: lo Zaccaria, legata una catena agli alberi di due galee, le fece passare l’una a destra l’altra a sinistra della ammiraglia; nell’urto il pennone fu falciato e cadde il drappo vermiglio recante l’immagine della Madonna, che vi sventolava. Nello stesso tempo la galea di S. Matteo – dove erano saliti, a quanto pare, duecentocinquanta persone della famiglia d’Oria, fra le quali i generi di Benedetto e Manuele Zaccaria, Paolino e Niccolò – assaliva il vascello pisano sul quale sventolava la bandiera del Comune, che fu tosto lacerata: ma solo dopo lunghi sforzi si poté abbattere l’asta ricoperta di ferro.

La caduta dei due stendardi segnò il principio della rotta: i Genovesi, fatta prigioniera la galea ammiraglia nemica, diedero l’assalto generale; e i Pisani, che sino allora avevano combattuto con disparata tenacia, cercarono salvezza nella fuga. Fu detto che per primo fuggisse il conte Ugolino, con tutta una sezione dell’armata: ma il suo non fu tradimento, ché anzi valse a salvare alla Repubblica almeno una piccola parte di quella superba flotta, che ormai era votata alla distruzione.

Sette galee erano state sommerse. Trentatré vascelli; una moltitudine di prigionieri (contando anche quelli catturati nelle precedenti battaglie, più di novemila) fra i quali il podestà Morosini, tutto il collegio di giudici, il conte Lotto che solo grazie alla prigionia poté poi sfuggire alla morte nel carcere della Fame; il sigillo del podestà, lo stendardo, la cancelleria del Comune pisano: questa la preda superba dei Genovesi.

Ma anche i vincitori avevano subite perdite gravissime, cosicché non tentarono un assalto alla città – l’avrebbero trovata indifesa e prostrata sotto il peso delle sciagure, che avevano colpita in essa quasi ogni famiglia – e ritornarono subito a Genova senza celebrare con grandi feste un trionfo per cui tante famiglie dovevano vestir gramaglie.

A CHI VA ATTRIBUITO IL MERITO D’AVER IMMAGINATO LO STRATAGEMMA CHE PROCURO’ LA VITTORIA? AL COMANDANTE SUPREMO DELLA SPEDIZIONE GENOVESE OBERTO D’ORIA OPPURE A BENEDETTO ZACCARIA?

Ce lo spiega Roberto S. LOPEZ

In genere si credette, e si crede, che la gloria spettasse al capitano del popolo, ammiraglio supremo della squadra: Oberto d’Oria, tanto più che la sua famiglia, a ragione considerata fra le più illustri di Genova, si fece il panegirico da sé nella famosa iscrizione della chiesa di San Matteo. Anche l’Annalista di Genova – Jacopo d’Oria, fratello dell’ammiraglio – attribuisce il piano di battaglia a Oberto: ma, considerata la stretta parentela che lo univa a lui, non c’é da stupirsene.

Piuttosto può sembrare strano che negli Annali si trovi solo un vago accenno alla disposizione delle galee dello Zaccaria, cosicché noi la ignoreremmo senza il chiaro racconto di un altro cronista. Si direbbe che Jacopo d’Oria abbia a bella posta lasciato in ombra un accorgimento che non fu dovuto a suo fratello.

Ma confrontiamo il curriculum vitae di Benedetto Zaccaria con quello di Oberto d’Oria. Questi prima del 1284 aveva compiuto un saccheggio dell’indifesa isola di Candia, e due volte, nel 1271 e nel 1283, uscito in forze dal porto, era tornato senza nemmeno aver combattuto.

La medesima irresolutezza si palesa dopoché i Pisani hanno tentato di bombardare Genova: superiore a loro per forze, invece di costringerli a battaglia tende loro un trabocchetto abbastanza grossolano, e perde un tempo prezioso prima d’inseguirli. La Meloria, se non é il battesimo del fuoco per il d’Oria, é per lo meno la sua prima battaglia. E anche l’ultima: nel 1295, ottenuto di nuovo il comando di una flotta – la più grande che Genova avesse armato, centosessantacinque galere – se ne servì soltanto per giungere a Messina, aspettarvi inutilmente diciotto giorni la squadra veneta (con grande stupore dei Siciliani, che non vedevano l’ombra di un veneziano) e tornare indietro senza aver torto un capello o bruciato una chiatta al nemico.

Non é dunque un capitano così dubbioso, esitante, scialbo che poteva aver concepito il piano e la condotta della battaglia fatale ai Pisani. Un altro uomo accanto a lui, con attribuzioni di comando quasi indipendenti, aveva l’esperienza e l’ingegno necessari: Benedetto Zaccaria.

Uno storico eminente ha osservato che la formazione della flotta genovese alla Meloria era uguale ad una di quelle trattate fin dal secolo IX da un tattico greco, Leone il Filosofo: coincidenza fortuita, o non piuttosto vestigio dell’opera di un ammiraglio educato alla scuola di Bisanzio? E, quand’anche le imprese dello Zaccaria contro i pirati dell’Egeo non fossero arra (garanzia) bastante per proclamare il suo genio militare, le vittorie smaglianti che più tardi riportò contro i Saraceni del Marocco sono ben degna di quella che nel 1284 troncò la secolare gloria di Pisa, e mutò così la storia del mare.

La formazione tattica usata per la prima volta nel 1284, da Benedetto Zaccaria, divenne classica e si radicò nell’arte militare di Genova: le più belle vittorie ch’essa riportò in seguito, Curzola e Pola, furono combattute seguendo la medesima strategia.

Cronotassi dei principali avvenimenti

· 1237 - prima battaglia della Meloria (3 maggio) con vittoria pisana che fa prigionieri 4.000 genovesi

· 1254 – fondazione dell’eremo di San Jacopo ad opera degli Agostiniani su autorizzazione del capitano del porto

· 1267 – Carlo d’Angiò distrugge gran parte del Porto Pisano e dei suoi dintorni con le pievi, monasteri, spedali, borghi, dogana, ecc.

· 1270 – Corradino di Svevia s'imbarca sulla flotta pisana per la spedizione punitiva in Sicilia contro Carlo d'Angiò; scomunica papale alla repubblica pisana

· 1282 - è eretta una torre a Salviano per difendere il porto dal lato terra

· 1284 - il 6 agosto si combatte la seconda Battaglia della Meloria, con la disfatta pisana; il porto in gran parte distrutto dalle armi genovesi e circoscritto dal progressivo interramento viene limitato tra la foce dell'Ugione e il borgo di Livorno

· 1284 - viene eretta la nuova torre Rossa a difesa del porto

· 1285 - sono erette le torri di difesa Maltarchiata e Fraschetta; la cala portuale può contenere ancora un centinaio di galee; un nuovo attacco genovese dal mare e lucchese da terra danneggia gran parte del porto

· 1286 - i genovesi distruggono la torre-faro della Meloria

· 1289 - nuovo attacco della flotta genovese che taglia la catena del porto e a pezzi la porta a Genova

· 1290 - nuove distruzioni ad opera dei genovesi, fiorentini e lucchesi che danneggiano le torri e tentano di insabbiare l'ingresso del porto

· 1303 - i provveditori delle fabbriche del porto, Lando Eroli e Jacopo da Peccioli, fanno erigere il nuovo Fanale (attuale faro di Livorno), vengono costruite nuove opere portuali e fortificazioni, posta una nuova catena all'ingresso e risarcito l'acquedotto di Santo Stefano che fornisce l'acqua alle navi

· 1339 - si comincia a citare in modo distinto il porto dallo scalo di Livorno

· 1360 - in previsione della guerra con Firenze si rafforzano le fortificazioni del porto e sono restaurate le torri Rossa e Castelletto

· 1363 - assalto di galee genovesi al soldo di Firenze, molti edifici sono distrutti, la catena è nuovamente tagliata e i suoi pezzi appesi alle colonne di porfido del battistero fiorentino

· 1364 - ultimo grande scorreria nel porto ad opera dei fiorentini Monforte, Manno Donati e Bonifacio Lupi

TRACCE DI PISA A GENOVA DOPO LA MELORIA

Come abbiamo appena letto, il 6 agosto 1284: in una delle più grandi battaglie navali del medioevo, la Battaglia della Meloria, la flotta pisana, comandata dal Podestà, il veneziano Alberto Morosini (ma è partecipazione individuale, Venezia non interviene), è pressoché annientata.

Genova sconfigge la rivale Pisa per merito di Oberto Doria e del suo esperto collaboratore Benedetto Zaccaria. Un'impressione di stupore quasi mistico si produce a Genova dalla grande vittoria e dal grande numero di prigionieri (oltre 9000) da far nascere il notissimo proverbio «chi vuol vedere Pisa vada a Genova».

Tuttavia le trattative di pace languivano finché il 15 aprile 1288 fu firmato a Genova l'atto di pace, che Pisa ratificò il 13 maggio successivo.

Le condizioni dettate dai Genovesi erano gravissime e non pareva proprio che i Pisani volessero eseguirle. Così il 23 agosto 1290 la flotta genovese comandata da Corrado Doria salpò da Genova per raggiungere il Porto Pisano; ne abbatté le torri e mentre i Lucchesi devastavano Livorno e la campagna pisana, i Genovesi distrussero dalle fondamenta Porto Pisano, otturando con pietre e con una nave piena di mattoni le bocche dell'Arno. Fu in quella occasione che i Genovesi si impossessarono delle Catene di Porto Pisano.

Secondo le cronache, fu il genovese Noceto Ciarli (o Chiarli) ad aver avuto l'idea di accendere un fuoco sotto di esse, in modo da poter indebolire il metallo e da rompere facilmente gli anelli che chiudevano il porto. L'astuta mossa dei genovesi permise loro di entrare nel Porto di Pisa e di raderlo al suolo, interrandolo e cospargendolo di sale (esattamente come i Romani avevano fatto con Cartagine), in modo da renderlo totalmente infertile ed inutilizzabile.

La catena che avrebbe dovuto proteggere il porto fu spezzata in varie parti e portata a Genova; queste vennero appese in varie chiese ed edifici della città, a scherno dei pisani e a monito della potenza dell'omonima repubblica.

Franco Bampi, presidente de A COMPAGNA - Genova, ha stilato questo interessante elenco intitolato:

Da dove pendevano

le catene di Porto Pisano

a Genova

1. Chiesa di San Torpete

Fu San Torpete la chiesa della comunità pisana di Genova, sulla cui facciata nel 1290 furono sospesi alcuni anelli della catena del porto pisano, infranta dai fabbri della flotta genovese guidata da Corrado Doria la quale il 10 settembre 1290 aveva forzato il porto rivale.

2. Palazzo del Capitano del Popolo (Palazzo San Giorgio)

Al di là della via Filippo Turati scorgiamo il palazzo fatto costruire dal capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra negli anni intercorrenti dal 1257 al 1262 e divenuto, dopo la deposizione di costui, il palazzo del Comune sulla cui facciata, tra un arco e l'altro, pendevano tredici anelli della già menzionata catena.

3. Chiesa.di.Santa.Maria.di.Castello

Il nostro itinerario ci conduce alla chiesa di santa Maria di castello, anch'essa ornata con quattro anelli della catena di porto pisano, la quale ebbe il primo fonte battesimale di Genova, secondo un'antica tradizione.

4. Chiesa.del.Santissimo.Salvatore

Risaliamo in piazza Sarzano sostando dinanzi alla chiesa del Santissimo Salvatore sul cui prospetto stavano altri tre anelli della catena che chiudeva il porto di Pisa...

5. Porta.Soprana

...e, per l'antica strada di Ravecca, giungiamo in vista della Porta Soprana appartenente alla cinta muraria costruita dal 1157 al 1159; da sotto il suo arco pendevano quattro anelli dell'anzidetta catena il cui ricordo ancora ci lega alla città di Pisa.

6. Bassorilievo.in.Borgo.Lanaiuoli

Ridiscesi nello scomparso vico dritto Ponticello, ci ricordiamo di una casa che formava angolo con il Borgo Lanaiuoli; su di essa era murato un bassorilievo, che risaliva al 1290, raffigurante tre moli chiusi da catena sormontati da tozze torri rotonde e circondati da fortificazioni; da esso pendevano due anelli della stessa catena del porto pisano rappresentato dallo stesso bassorilievo.

7. Porta.degli.Archi

Oltre questa s'apriva la piazza di Ponticello sul cui lato opposto era situato l'ospedale di Santo Stefano che prospettava la strada direttamente alla Porta degli Archi: anche su questo edificio erano stati posti alcuni anelli della menzionata catena.

8. Chiesa.della.Maddalena

Scendendo lungo la via ai quattro canti di San Francesco, la quale anticamente era detta Mansura o contrada dei Mussi, arriviamo alla chiesa della Maddalena dinanzi a cui sostiamo perché sopra il suo ingresso stavano sospesi altri quattro anelli della catena.

9. Salita.di.Sant'Andrea

Da Luccoli, per uno dei vicoli che ascendevano alla Domoculta, saliamo idealmente alla scomparsa salita di Sant'Andrea oer rammentare i quattro anelli della catena del porto pisano che pendevano dalla sua facciata.

10. Chiesa.di.Sant'Ambrogio

Mediante il vico di Borgo sacco si scendeva nella strada dei sellai dove la chiesa di Sant'Ambrogio recava anch'essa sulla sua fronte gli anelli della stessa catena.

11. Chiesa.di.San.Matteo

Per la contrada delle prigioni detta più anticamente strada dei Toscani, corrispondente all'odierna via Tomaso Reggio, e per la salita all'arcivescovato scendiamo alla chiesa di San Matteo la quale, oltre ad esporre i consueti anelli, conservava un cimelio della battaglia della Meloria ricordato da Agostino Giustiniani: «Il stendardo Pisano col sigillo del Podestà fu riposto nella chiesa di S. Matheo».

12. Chiesa.di.Santa.Maria.delle.Vigne

Poco lungi da questa chiesa vi è quella di Santa Maria delle Vigne che si fregiava per essa degli anelli recati da Pisa nel 1290.

13. Chiesa.di.San.Donato

Compiendo il già percorso cammino il nostro itinerario ci conduce alla chiesa di San Donato dove nel 1290 furono sospesi, allo spigolo esterno del suo portale, quattro anelli della catena recata a Genova quale trofeo di guerra.

14. Porta.dei.Vacca

E per le strade di Giustiniani, Canneto il Curto, Banchi, San Luca, Fossatello e del Campo, incontriamo nuovamente le mura del XII secolo le quali avevano nella Porta dei Vacca il varco in direzione della riviera di ponente. Anche su questa porta si trovavano quattro anelli della catena suddetta i quali pendevano dall'apice sottostante all'arco esterno.

15. Chiesa.di.San.Sisto

Per la lunga strada di Pré si perviene alla chiesa di san Sisto, un'altra delle chiese già fregiate con detti anelli.

16. Commenda.di.San.Giovanni.di.Pré

Il nostro percorso si conclude di fronte alla commenda di San Giovanni di Pré, anch'essa onorata degli anelli che già avevano serrato il porto di Pisa. liguria@francobampi.it

ALBUM FOTOGRAFICO

“Alcuni pezzi delle catene di Porto Pisano, restituite dai genovesi nel 1860, oggi custodite nel cimitero monumentale di Pisa”.

Porta Soprana-Genova ritratta alla metà del XIX secolo da Domenico Cambiaso. Al centro dell'arco pendono alcuni anelli delle catene di Porto Pisano.

Maglie di catena del Porto Pisano a Murta, nel territorio del Comune di Genova.

![]()

Maglie delle Catene di Porto Pisano a Moneglia

(...) Come alleata di Genova contro Pisa, Moneglia, nel 1284 intervenne con sue navi alla battaglia della Meloria, ne sono testimoni due maglie della catena che chiudeva Porto Pisano, distrutto dai genovesi dopo la vittoria, ancora ben visibili sulla facciata della chiesa di Santa Croce, portate dal monegliese Trancheo Stanco. Parte di quelle antiche catene erano infisse sui principali monumenti genovesi, ma furono restituite all'antica rivale dopo l'Unità d'Italia.

Traduzione della lapide:

Nel nome del Signore così sia

Anno 1290

Questa catena fu portata via

dal porto di Pisa

la lapide fu posta dal signor

TRANCHEO STANCO DI MONEGLIA

battaglia della Meloria 1284

CAMPO PISANO – Genova

Una storia tanto gloriosa, quanto lugubre.

Una delle piazze più suggestive e meno note del centro storico, sempre avaro di spazi aperti, deve il suo nome e la sua storia a una delle pagine più gloriose e al tempo stesso tragiche della storia di Genova. Parliamo di Campo Pisano, la piazza a risseu sotto Sarzano, con i suoi alti palazzi che la chiudono a emiciclo. Vuole la tradizione, suggestiva ma probabilmente sbagliata, che l’appellativo “pisano” venga dalla battaglia della Meloria e da quello che ne seguì.

Tra migliaia di morti lasciati nel mare di Toscana, i genovesi catturarono circa 10 mila soldati nemici, compreso il comandante veneziano Alberto Morosini (Pisa per tradizione sceglieva un podestà straniero) e quel Rustichello che scriverà “Il Milione” per conto di Marco Polo, durante la prigionia genovese. I pisani condotti in città vennero sistemati in quest’area: ricchi e nobili vennero riscattati e riuscirono a salvarsi, mentre agli altri il destino riservò la morte, per stenti, per fame, per omicidio e il campo dei pisani divenne – anche, e soprattutto – il camposanto dei pisani. Passarono ben 13 anni prima che i pochi sopravvissuti (non più di qualche centinaia) venissero liberati, mentre nasceva il detto, drammatico e beffardo allo stesso tempo, “Se vuoi vedere Pisa vai a Genova”. Quello che era uno spazio libero e aperto venne edificato nel Cinquecento, poco prima di essere compreso tra le mura.

Campo Pisano

l nome deriva dal fatto che lì furono concentrati migliaia di prigionieri pisani, catturati dai genovesi al tempo delle Repubbliche Marinare.

Dal sito di Miss Fletcher:

La storica rivalità con la città di Pisa per il predominio del Mediterraneo sfociò, nel 1284, nella battaglia navale della Meloria, durante la quale i genovesi, sotto la guida di Oberto Doria, Benedetto Zaccaria ed Oberto Spinola, inflissero ai nemici una bruciante sconfitta.

I genovesi se ne tornarono a casa baldanzosi e trionfanti, portandosi via la catena del porto di Pisa come trofeo e l’appesero sulle Mura di Porta Soprana come simbolo visibile della loro vittoria, arrivarono persino a scioglierne le maglie per esporne gli anelli sui palazzi e sulle chiese più importanti della città.

Oltre a ciò, fecero di più: oltre novemila prigionieri tra i pisani, deportati e rinchiusi qui, in questa zona, in questa piazza.

Qui vissero, qui morirono e vi furono sepolti, da questo nasce il nome di questo angolo così suggestivo di Genova.

Sotto Campopisano c’è la sua storia, lì c’è il destino delle persone che vi hanno abitato, che laggiù hanno sognato e sofferto, nel ricordo della loro città natale che non avrebbero mai più rivisto.

Fa una certa impressione, almeno a me, camminare sui suoi ciottoli.

Che gente dura, i genovesi: sono aspri, di poche parole, sono schivi, chiusi, è proprio nel carattere dei liguri questo tratto così marcato, è il nostro segno distintivo.

E sono gente tosta i genovesi.

Se avete dei dubbi, guardate quale perentoria affermazione si trova incisa su un portale in Via di Santa Croce.

“Mi piego ma non mi spezzo”

Certo il padrone di casa doveva essere uno che sapeva farsi rispettare, non conveniva questionare con lui, senza dubbio avrà avuto dei dirimpettai mansueti ed accomodanti che, preso atto del motto di famiglia, avranno accuratamente evitato fastidiosi quanto inutili dissidi condominiali.

Il famoso Risseu di Campo Pisano

Camposanto Pisano a Genova dei prigionieri pisani della Meloria. La storia dei fantasmi di Campo Pisano ha la sua origine nel 1284 con la vittoria dei genovesi su Pisa nella battaglia della Meloria.

Questa piazza e la zona circostante viene edificata a partire dal XV secolo; successivamente essa venne inglobata nelle mura del XVI secolo. La piazza ha la forma di una ansa con le case alte e il pavimento a “risseu” bianchi e blu (i risseu sono “ricami di pietra” fatti utilizzando ciottoli marini usati a Genova e in Liguria per decorare le pavimentazioni dei selciati e delle piazze cittadine).

Il turista che oggi arriva in questa piazza viene colto dalla bellezza del luogo, con le sue alte case quasi intente ad abbracciare il viandante e il mare che compare in uno spiraglio tra le case che portano alla Marina. Ebbene, tutto questo romanticismo deve esser sfuggito ai novemila prigionieri pisani che vennero rinchiusi in questo luogo, i quali, a causa del rigido inverno e delle precarie condizioni nelle quali erano costretti a vivere, morirono quasi tutti e lì vennero seppelliti.

Le loro anime senza pace son ancora presenti in zona e c’è chi afferma che nelle notti di tempesta si possano ancora scorgere le sagome dei prigionieri pisani che in catene risalgono la scalinata che dalla Marina porta in Campo Pisano.” (tratto da http://www.isegretideivicolidigenova.com/ )

LA PIETRA DELLA CATENA PISANA

Il bassorilievo raffigurante il porto di Pisa con le due torri, Magnale e Formice, e la lunga catena stesa tra le stesse

(foto di Antonio Figari)

Particolare del bassorilievo raffigurante le catene del porto di Pisa

(foto di Antonio Figari)

“Le battaglie si vincono e si perdono con identico cuore. Io faccio rullare i tamburi per tutti i morti, per essi faccio squillare le trombe in tono alto e lieto, Vivan coloro che caddero, viva chi perde in mare i propri vascelli. Vivan coloro che affondano con essi. Vivan tutti i generali sconfitti e tutti gli eroi schiacciati e gli innumerevoli eroi sconosciuti, uguali ai più grandi conosciuti eroi.”

Walt Whitman

LE REPUBBLICHE MARINARE

(breve sintesi)

La definizione di repubbliche marinare, nata nel 1800, si riferisce alle città portuali italiane che nel Medioevo, a partire dal IX secolo, godettero, grazie alle proprie attività marittime, di autonomia politica e di prosperità economica.

La definizione è in genere riferita in particolare alle quattro città italiane i cui stemmi sono riportati nelle bandiere della Marina Militare e della Marina Mercantile: Amalfi, Genova, Pisa e Venezia. La bandiera della marina si fregia degli stemmi di queste quattro città dal 1947. Oltre alle quattro più note, tra le repubbliche marinare si annoverano però anche Ancona, Gaeta, Noli e la repubblica dalmata di Ragusa; in certi momenti storici esse ebbero un'importanza non secondaria rispetto ad alcune di quelle più conosciute.

Mappa delle Repubbliche Marinare Maggiori e Minori

Elementi che caratterizzarono una repubblica marinara sono:

l'indipendenza (de iure o de facto);

autonomia, economia, politica e cultura basate essenzialmente sulla navigazione e sugli scambi marittimi;

il possesso di una flotta di navi;

la presenza nei porti mediterranei di propri fondachi e consoli;

la presenza nel proprio porto di fondachi e consoli di città marinare mediterranee;

l'uso di una moneta propria accettata in tutto il Mediterraneo e di proprie leggi marittime;

la partecipazione alle crociate e/o alla repressione della pirateria.

Localizzazione e antichi stemmi delle repubbliche marinare

Venezia

La Repubblica di Venezia, detta "La Serenissima", ebbe per secoli un ruolo fondamentale nel commercio tra l'Europa e il Mediterraneo orientale; nel momento della sua massima espansione territoriale era riuscita a conquistare gran parte dell'Italia del Nord-Est, arrivando a pochi chilometri da Milano. Lungo le coste mediterranee si impossessò della penisola istriana, dell'intera Dalmazia (ma Ragusa fu veneziana solo per centocinquant'anni) e di vaste regioni della Grecia: le isole Ionie, la Morea (attuale Peloponneso, anche se solo temporaneamente), Creta, Cipro, Negroponte (attuale Eubea) e diverse altre isole dell'Egeo.

Genova

L'antagonista per eccellenza di Venezia fu Genova che nel 1298 sconfisse la flotta veneziana. La Repubblica di Genova ebbe vari epiteti in base alle proprie caratteristiche economiche, commerciali e navali: La Superba, La Dominante, La Dominante dei mari e La Repubblica dei Magnifici. Oltre ad una presenza significativa in Oriente e nel Mar Nero, aveva il monopolio dei commerci nel Mediterraneo occidentale. Notevole la sua massima espansione territoriale, che oltre alla Liguria e l'Oltregiogo, comprese Corsica, Sardegna, Crimea, Tabarca, Rodi, Creta, vaste aree della Grecia e della Turchia, Gibilterra, alcune zone della penisola Iberica, della Sicilia, alcune isole dell'Egeo e Pera, la colonia nell'odierna Istanbul di Galata a Costantinopoli.

Pisa

La Repubblica di Pisa ebbe una notevole importanza, anche per le conquiste territoriali che nel momento della sua massima espansione comprendevano la Sardegna, la Corsica e le isole Baleari; era attiva soprattutto in Occidente; la rivalità con Genova e le guerre con Firenze le furono fatali.

Amalfi

Amalfi ebbe una storia gloriosa e pre coce di potenza marittima, e le navi amalfitane battevano i mari insieme a quelle veneziane quando le altre repubbliche ancora dovevano affermarsi. La città campana non occupò mai vasti territori ma ebbe il dominio commerciale nel Mediterraneo meridionale ed orientale molto prima di Venezia. Se la sua storia di indipendenza e di navigazione iniziò molto presto, anche la decadenza arrivò presto, principalmente a causa dell'arrivo dei Normanni nel Meridione, che soppressero le autonomie locali per dar vita al grande stato del Regno di Sicilia, oltre che per la rivalità delle nascenti repubbliche di Pisa e Genova.

L'attuale stemma della Marina Militare, così come rinnovato nel dicembre 2012

Lo stemma rinnovato

Lo stemma della Marina Militare è stato rivisto completamente, in particolar modo il quarto di Venezia, la croce pisana e la corona, dall'araldista Michele d'Andrea, autore, tra l'altro, del primo tentativo di modifica del leone di Venezia fatto durante la realizzazione della bandiera collonnella del Reggimento “San Marco”. Essendo i decreti del 1941 e del 1947 molto approssimativi, gli interventi di modifica del nuovo stemma non hanno richiesto un nuovo decreto, potendosi muovere tra le larghe maglie interpretative dei due testi;[11] lo stemma rinnovato è infatti stato ufficializzato con un semplice foglio d'ordine della marina, il n. 52 del 16 dicembre 2012.

È stata data nuova volumetria alle prue, prima quasi ridotte a dei bassorilievi, mentre per il loro disegno si è fatto riferimento alle prue bronzee che ornano il basamento delle aste portabandiera del Vittoriano. Le torri laterali mostrano una maggiore tridimensionalità e sono state pensate per essere più fedeli alla vista laterale del castelletto ligneo collocato nella porzione anteriore delle navi militari romane. L'ancora centrale è stata rimpicciolita e nel cerchio della corona sono scomparse le cordonate.

Il leone di San Marco è diventato più muscoloso e leonino, con una criniera più folta, zampe più possenti e una coda meno rigida. Il nimbo è stato ridisegnato, così come il mare (cinque righe di onde) che lambisce una visibile terraferma dove è poggiato, sotto la zampa anteriore sinistra del leone, il libro chiuso rilegato in cuoio rosso. Il simbolo di Pisa è stato privato delle nervature interne ed i pomi ora non hanno più le linee di contorno, come se fossero saldati alla croce, ora più dilatata (anche se non esistono regole per definire le proporzioni e gli angoli di detta croce).

Infine, è stato ridotto lo spessore del cavo torticcio d'oro per far risaltare i simboli araldici.

CARLO GATTI

Rapallo, 30 Maggio 2018

Bibliografia:

- “BENEDETTO ZACCARIA” - di Roberto S. LOPEZ - Ediz. CAMUNIA Editrice 1996 - Firenze

- Enciclopedia TRECCANI

- T.C.I - Toscana

- Genova e La Liguria - Insediamenti e culture Urbane - di Paolo Stringa. CA.RI.GE

- Enciclopedia Della Liguria - (IL SECOLO XIX) - 2000

- Genova - (IL SECOLO XIX) - 1992

- MEDIOEVO - Repubbliche Marinare - Il Clan dei Genovesi - De Agostini 1998

- Vari siti Web citati di volta in volta nel saggio

CAPO MISENO LA PIU’ POTENTE BASE MILITARE DELL’ANTICHITA’

CAPO MISENO

LA PIU’ POTENTE BASE MILITARE DELL’ANTICHITA’

PREMESSA STORICA

All'inizio del 1800 La Spezia era un piccolo borgo dell'impero napoleonico, con una popolazione, di circa 3000 persone. Napoleone Bonaparte, intuì l'importanza strategica del Golfo e fece progettare la costruzione di un grande Arsenale, ma le sue sconfitte a Lipsia e a Waterloo ne impedirono la realizzazione.

Dopo la caduta dell'Impero napoleonico, i territori dell'antica Repubblica di Genova furono incorporati dal Regno di Sardegna.

Il 3 febbraio 1851 segnò una data importante per il decollo del porto e quindi di tutte le attività industriale e commerciali genovesi; Cavour, allora Ministro della Marina, Agricoltura e Commercio presentò al Parlamento Subalpino il progetto di legge per il trasferimento a La Spezia degli stabilimenti militari marittimi e programmò per Genova un deposito franco per il miglioramento dei commerci via mare, l’operazione, come sappiamo andò a buon fine!

L'idea di Napoleone fu ripresa tout court da Camillo Benso Conte di Cavour che ottenne nel 1857 il trasferimento della Marina Militare da Genova a La Spezia e il finanziamento per la costruzione di un Arsenale Militare.

La costruzione dell'arsenale militare marittimo di Taranto fu comunque decisa dal Parlamento Italiano con la legge n. 833 del 29 giugno 1882, per rimediare alla sempre crescente necessità di difesa dell'Italia protesa verso il Mar Mediterraneo.

Nel 1864, Camillo Benso Conte di Cavour fu il primo politico italiano a comprendere la valenza strategica di Augusta, come possibile sede di base navale della Regia Marina; ma il quel momento storico il pericolo per la giovane Nazione Italiana era percepito da est e da nord e quindi si preferì puntare sull’Adriatico e il Tirreno e sviluppare la base di Taranto.

Il grande statista piemontese, così come fece Napoleone Bonaparte, s’ispirò alla strategia degli ANTICHI ROMANI: la base di Miseno fu strutturata come una potentissima macchina militare cui era affidato il controllo sull'intero Mediterraneo occidentale, dalle coste tirreniche dell'Italia alle colonne d'Ercole e oltre. Si trattava di uno dei due principali punti di appoggio del potere imperiale: l'altro era costituito dalla flotta basata a Ravenna, competente per il Mediterraneo orientale. Dati i mezzi di trasporto dell'epoca, le due armate di mare costituivano i reparti dell'esercito imperiale che più rapidamente potevano raggiungere località, anche lontane, dove si manifestavano focolai di crisi o dove, comunque, era necessario, far sentire la presenza militare di uno Stato vastissimo e cosmopolita quale era l'Impero Romano.

Baia (ricostruzione)

Pozzuoli (ricostruzione)

Campi Flegrei

Veduta da Monte di Procida con la spiaggia di Miliscola, Capo Miseno e il bacino interno dell'antico porto di Miseno.

Il porto di Miseno sorgeva su un precedente cratere vulcanico allagato dal Mar Tirreno.

La parte più interna del porto, un lago naturale, quasi chiusa da una lingua di terra, sulla quale era posto il castrum dei classiarii.

Il porto di MISENO (Misenum) si trovava presso l’attuale Bacoli e l’omonimo Capo Miseno, simile per conformazione a quello di Ravenna. Poteva contenere almeno fino a 250 imbarcazioni, come quello di Classe a Ravenna. In età augustea, in seguito all’impraticabilità del precedente porto militare di Portus Iulius nella baia di Puteoli (utilizzato da Ottaviano e Agrippa durante la guerra contro Sesto Pompeo), la vicina Miseno divenne la più importante base militare della flotta romana a guardia del bacino del Mediterraneo occidentale.

L’Imperatore Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto

(Roma 23 settembre 63 a.C. – Nola, 19 agosto 14)

Fondatore della Praetoria Classis Misenenis (Flotta Imperiale Romana)

Battaglia di Azio

Augusto, dopo la battaglia di Azio (2 settembre 31 a.C.), decise di compiere una radicale riforma della marina militare. La flotta fu organizzata come un vero e proprio esercito sul mare e coloro che prima erano volontari, divennero professionisti impegnati a servire la flotta prima per sedici e poi per vent'anni. Nel 6 d.C. creò l’aerarium militare, ovvero delle risorse finanziare permanenti che ne permettessero il finanziamento-autonomo.

La flotta all’inizio venne dislocata in Gallia Narbonese, a Forum Iulii, (oggi Fréjus, in Francia sulla costa mediterranea) ma questa base venne sciolta durante la dinastia giulio-claudia e vennero lasciate solo due flotte Praetoriae. Una a Capo Miseno, per la difesa del Mediterraneo occidentale, con la Classis Misenensis composta da circa cinquanta natanti e circa diecimila marinai classiarii, quasi due legioni terrestri. L’altra a Ravenna, la Classis Ravennatis, per la difesa del Mare Nostrum orientale. Le due Classis erano al comando di un prefetto e ad esse si affiancavano le flotte delle provincie a supporto delle armate terrestri: la Classis Alexandrina in Egitto, la Classis Germanica sul fiume Reno e la Classis Pannonica nel bacino Danubio-Rava e Sava.

OTTAVIANO AUGUSTO

MISENO

Per cinque secoli a presidio di un Impero

L’OPERA che segue é un documento di rara importanza e bellezza! Tratta delle Norme destinate ai comandanti di una flotta.

Le LIBURNE di stanza presso la Campania erano agli ordini del comandante della flotta di Miseno; quelle che navigavano nel mare Ionio, invece, erano guidate dal comandante della flotta ravennate; in sottordine ad entrambi i comandanti erano dieci tribuni delegati da ogni singola coorte.

Ogni liburna aveva il proprio capitano, vale a dire il nocchiero, che oltre alle incombenze della marineria aveva cura di addestrare quotidianamente i timonieri, rematori, i combattenti.

Il seguente documento composto di 16 Capitoli, non solo abbraccia gran parte del SAPERE di un Capitano di mare di parecchi secoli fa, ma costituisce nello stesso tempo la summa degli elementi fondanti della scienza nautica futura per chi intenda andar per mare, sia egli un militare oppure un navigante mercantile!

|

PRÆCEPTA di Vegezio (dal libro IV del De re militari) [1] |

versione italiana e note a cura di DOMENICO CARRO

| Sommario:

- XXXI: Precetti della guerra navale.

|

XXXI. PRECETTI DELLA GUERRA NAVALE.

Per ordine della tua Maestà, o invitto imperatore, avendo portato a termine il trattato relativo alla guerra terrestre, manca ancora, a mio avviso, quella parte che riguarda la guerra navale ["navalis belli"], sulla cui dottrina c’è pochissimo da dire, giacché, essendo da un pezzo pacificato il mare ["pacato mari"], non si tratta che di condurre contro i barbari delle battaglie terrestri ["terrestre certamen"].

Il popolo romano, per il suo prestigio e per le esigenze della sua grandezza, pur non essendovi costretto da alcun imminente pericolo, in ogni tempo mantenne allestita la flotta ["classem"], onde averla sempre pronta ["praeparatam"] ad ogni necessità. Indubbiamente, nessuno osa sfidare o arrecare danno a quel regno o popolo, che sa essere pronto a combattere e risoluto a resistere ed a vendicarsi.

Pertanto, con le flotte ["cum classibus"] erano stanziate una legione presso Miseno ed una presso Ravenna, sia perché non si allontanassero eccessivamente dalla difesa di Roma, sia perché, all’insorgere di un’esigenza, potessero recarsi con le navi ["navigio"], senza indugio e senza dover aggirare la Penisola, in qualsiasi parte del mondo.

Infatti la flotta Misenense ["Misenatium classis"] aveva nelle sue vicinanze la Gallia, le Spagne, la Mauretania, l'Africa, l'Egitto, la Sardegna e la Sicilia. La flotta Ravennate ["classis Ravennatium"] soleva raggiungere con navigazione diretta ["directa navigatione"] l'Epiro, la Macedonia, la Grecia, la Propontide, il Ponto, l'Oriente, Creta e Cipro. Ciò perché nelle operazioni belliche la celerità giova di solito più del valore.

XXXII. DENOMINAZIONE DEI COMANDANTI IN UNA FLOTTA.

Il comandante della flotta ["praefectus classis"] Misenense era preposto alle navi da guerra ["liburnis"] che erano di base in Campania, mentre il comandante della flotta Ravennate reggeva quelle che erano nelle acque del mare Ionio [incluso l’Adriatico].

Alle dipendenze di ciascuno di loro vi erano dieci tribuni ["deni tribuni"] delegati per le singole coorti.

Ogni galea aveva il proprio comandante ["navarchus"], che è all’incirca l’equivalente dell’armatore ["navicularius", per le navi mercantili], il quale, oltre agli altri compiti nautici ["nautarum officiis"], curava l’addestramento quotidiano dei timonieri ["gubernatoribus"], dei rematori ["remigibus"] e dei militi navali ["militibus"].

XXXIII. ORIGINE DEL NOME DI LIBURNA.

Diverse provincie, nelle varie epoche, furono molto potenti per mare; vi furono quindi diversi tipi di navi ["genera navium"]. Sennonché, avendo Augusto combattuto la battaglia navale d'Azio, poiché Antonio venne sconfitto con il concorso determinante dei Liburni, con l'esperienza di sì gran battaglia si rese manifesto che le navi liburniche erano migliori di tutte le altre, avendone dunque ripreso la foggia e il nome, gli imperatori romani costruirono le loro flotte avvalendosi di quel modello. La Liburnia, che fa parte della Dalmazia, è amministrata dalla città di Iadera [odierna Zara], ad imitazione della quale si costruirono le navi da guerra e si chiamarono liburne["liburnae"].

XXXIV. PRECAUZIONI NELLA COSTRUZIONE DELLE NAVI DA GUERRA.

Se nella costruzione delle case è richiesta la buona qualità della sabbia e delle pietre, tanto più nel costruire le navi ["fabricandis navibus"] deve essere diligentemente ricercato ogni materiale, giacché, qualora difettosa, costituisce un maggior pericolo una nave piuttosto che una casa.

La galea si compone principalmente di legno di cipresso e di pino domestico o selvatico, di larice e di abete, ed è più utile che sia connessa con chiodi di rame anziché di ferro. Sebbene la spesa sembri alquanto più gravosa, tuttavia, tenuto conto della maggior durata, ne risulta invece un guadagno; infatti, con il caldo e l’umidità, i chiodi di ferro vengono presto consumati dalla ruggine; quelli di rame si conservano invece integri anche in mezzo ai flutti.

Occorre principalmente assicurare che gli alberi utilizzati per costruire le navi da guerra siano tagliati dal quindicesimo al ventitreesimo giorno dopo la luna nuova, poiché soltanto il legname tagliato in questi otto giorni si conserva immune al tarlo. Tagliato in altri giorni anche nello stesso anno, corroso internamente dai vermi si converte in polvere, come ci ha insegnato la stessa arte e la pratica quotidiana di tutti gli architetti, e come apprendiamo anche dalla considerazione della religione , alla quale piacque celebrare soltanto questi giorni per l'eternità.

XXXVI. MESI NEI QUALI SI TAGLIANO LE TRAVI.

Le travi si tagliano utilmente dopo il solstizio di estate, nei mesi di luglio e di agosto, e nell’equinozio di autunno, sino alle calende [cioè il 1°] di gennaio, poiché in questi mesi, asciugatasi l’umidità, il legname è più secco e quindi più resistente.

Occorre inoltre evitare che le travi si seghino subito dopo l’abbattimento dell’albero, e che appena segate non si pongano in opera per la costruzione della nave, giacché il legno degli alberi ancora interi e quello in tavole, per diventare più asciutto, merita una doppia essiccazione. Infatti, le tavole che si commettono verdi, quando abbiano trasudato l'umidità naturale, si contraggono e formano delle fessure più larghe: nulla è più pericoloso ai naviganti ["navigantibus"] che una tavola verde.

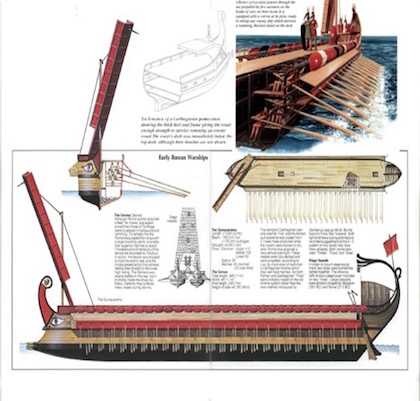

XXXVII. TIPI DI NAVI DA GUERRA.

Per quanto attiene alle dimensioni, le navi da guerrae più piccole hanno un sol ordine di remi ["remorum singulos ordines"], due ["binos"] quelle un poco più grandi; quelle di dimensioni convenienti possono averne tre o quattro ["ternos vel quaternos"], e in qualche caso anche cinque ["quinos"]. Né ciò sembri qualcosa di straordinario: difatti si narra che alla battaglia navale d'Azio abbiano partecipato vascelli ["navigia"] di gran lunga maggiori, muniti anche di sei o più ordini di remi ["senorum vel ultra ordinum"].

In ogni modo, alle navi da guerra più grandi si associano delle unità sottili da esplorazione ["scaphae exploratoriae"], con dieci remi per lato, che i Britanni chiamano picati [cioè impeciati]. Queste si usano per fare incursioni e talvolta per intercettare delle vettovaglie delle navi nemiche, mentre, esercitando la sorveglianza, si scopre l’avvicinamento o le intenzioni delle stesse navi nemiche.

Tuttavia, affinché la presenza degli esploratori ["exploratoriae naves"] non sia tradita dal loro stesso chiarore, si tingono le vele ed i cavi delle manovre di colore azzurro ["veneto"], che somiglia a quello delle onde marine ["marinis fluctibus"], e vi si spalma anche quella cera che si usa per gli scafi delle navi.

Inoltre, i marinai ["nautae"] ed i militi navali ["milites"] indossano abiti azzurri, per rimanere più facilmente occulti all’osservazione nemica, non solo di notte, ma anche di giorno.

XXXVIII. DENOMINAZIONE DEI VENTI E LORO NUMERO.

Chiunque trasporti un esercito con le navi ["armatis classibus"] deve saper riconoscere i presagi delle tempeste, poiché le navi da guerra andarono miseramente a fondo più spesso a causa delle burrasche e dei marosi che per la forza dei nemici. In ciò si deve adoperare tutta la perizia della filosofia naturale, poiché dalla conoscenza del cielo si desume la natura dei venti e delle tempeste. E quando il mare infuria, come la cautela protegge i previdenti, così l’incuria distrugge i negligenti.

Pertanto, l’arte della navigazione ["ars navigandi"] deve anzitutto considerare attentamente il numero ed i nomi dei venti. Gli antichi credevano che, conformemente alla posizione dei punti cardinali, vi fossero solo quattro venti principali, spiranti dalle singole parti del cielo; ma l'esperienza posteriore ne trovò dodici. Di questi, per rimuovere ogni dubbio, forniamo non solo i nomi greci, ma anche quelli latini; così, dopo aver mostrato i venti principali, indicheremo quelli che sono ad essi contigui a destra e a sinistra.

Cominciamo pertanto dal solstizio di primavera, cioè dal punto cardinale Est, dal quale si origina il vento Afeliote, vale a dire il Subsolano; alla sua destra è contiguo al Cecia, o Euroboro; alla sua sinistra l’Euro o Volturno.

Il punto cardinale Sud ha il Noto, cioè l'Austro, alla cui destra vi è il Leuconoto, cioè il "bianco Noto"; alla sua sinistra il Libonoto, cioè il Coro.