RAPALLO naviga sui SETTEMARI

LO SAPEVATE CHE LA M/N RAPALLO

“NAVIGA” SUI SETTEMARI?

La MSC (Mediterranean Shipping Company) di Gianluigi Aponte ha voluto riservare, proprio a noi rapallini, rapallitani (vedi Treccani) e rapallesi, una sorpresa che non può passare inosservata: ha battezzato MSC RAPALLO la sua ultima unità entrata in servizio nel 2012.

La flotta comprende navi con una capacità massima di 14.000 TEU includendo una delle più grandi navi portacontenitori del mondo, la MSC CAMILLE. L'azienda è interamente posseduta dal suo presidente G. Aponte e dalla sua famiglia, un grande esempio di capacità imprenditoriale italiana.

MSC RAPALLO

13.050 TEU (N° contenitori - Twenty feet - equivalent - unit)

143.521 tonnellate di Stazza Lorda.

Lunghezza = 366 metri - Larghezza 48 metri

Anno di costruzione 2011

La portacontenitori MSC RAPALLO é una delle navi più grandi al mondo. Fa parte dell’enorme Flotta (444 navi) che il Comandante sorrentino Gianluigi Aponte ha creato dal nulla, con tanto coraggio e antico fiuto marinaro.

L’Impero di Gianluigi Aponte

MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY

30 maggio 2012 - Parte la MSC DIVINA nel nome di Sophia Loren a braccetto del comandante Bossi e dell’amico d’infanzia Gianluigi Aponte

Gli armatori che dominano la scena mondiale dei trasporti marittimi nel nuovo millennio, sono per lo più magnati del petrolio, potenti gruppi bancari e ricchi imprenditori che provengono anonimamente dai più disparati settori economici. Non tutti sanno, per esempio, che il nostro bistrattato Paese vanta in questo settore una “eccellenza” che tutti c’invidiano e che oggi andiamo a conoscere più da vicino.

Autore di questa grande impresa é l'armatore Gianluigi Aponte, discendente di un’antica stirpe di armatori sorrentini. La sua carriera inizia con il grado di giovane marinaio che si diploma al Nautico e arriva in pochi anni ad ottenere il sospirato Comando, ma come notiamo scorrendo alcune pagine della sua vita, l’uomo aveva ben altro nel suo DNA. Oggi é l’unico Armatore di alta classifica mondiale ad essere proprietario “esclusivo” delle sue navi mantenendo intatta la tradizione di tanti armatori privati italiani del recente passato che, mettendoci il nome e la faccia, crearono benessere e tanti posti di lavoro. I loro nomi sono: Barbaro, Bibolini, Bottiglieri, Cameli, Costa, Cosulich, D’Amico, D’Alesio, D’Amato, Fassio, Frassinetti, Gavarone, Grimaldi, Lauro, Messina, Onorato, Ravano ecc... alcuni dei quali sono ancora oggi sinonimo di grande prestigio dell’Italia sul mare.

MSC RAPALLO

Un po’ di Storia

Nel 1969, con coraggio e lungimiranza, G.Aponte acquista la sua prima nave da carico Patricia, e inizia così a trasportare diversi tipi di merci sulle rotte africane. Gli affari vanno bene. Ormai ha rotto il ghiaccio.

Nel 1970 fonda la Compagnia privata Aponte Shipping Company e l’anno successivo compra un'altra nave ancora più grande a cui dà il nome di sua moglie, Rafaela.

Nel 1973 Arriva la terza unità, il Carriere Ilse. Queste tre navi sono inizialmente posizionate in Mediterraneo, in Africa orientale e nel Mar Rosso, ma in seguito diventano operative anche in Nord America e in Australia. Passano circa 14 anni di serio e duro lavoro, ma anche di grandi profitti.

Nel 1987, la Compagnia si affaccia nel settore crocieristico con l’acquisto della vecchia nave passeggeri Monterey (monoelica) che viene successivamente venduta quando Gianluigi Aponte, in onore del suo mentore, Achille Lauro, decide di rilevare quella che fu la prestigiosa Flotta Lauro. MSC Crociere decolla come parte di un solido gruppo e aggiunge alla sua flotta altre due navi passeggeri usate, ma eleganti: Rhapsody e Melody. Nell’ambiente si intuisce che l’invisibile (così fu definito) armatore napoletano Gianluigi Aponte é un imprenditore capace, dotato di notevole carisma, che sa scalare le posizioni in classifica con prudenza, ma anche con infallibile fiuto e determinazione.

Nel 1995 l'ormai famoso armatore sorrentino acquisisce anche la Compagnia Marittima “Snav”, società costituita da aliscafi e traghetti a impegnata nei collegamenti con le principali isole italiane . Tutto ciò che fallisce per incapacità imprenditoriale, nelle sue mani diventa reddito e posti di lavoro, sia a bordo che in terra. Assorbe numerose navi porta contenitori della Soc. Italia e Lloyd Triestino ormai in dissesto finanziario, ma anche navi di altre Società che non funzionano per altri motivi. Trascorrono otto anni di lavoro intenso con grande espansione di traffici e successi crescenti.

Nel 2003 ha inizio il piano d’investimenti da 5,5 miliardi che ha reso MSC Crociere una delle più giovani Compagnie di crociere leader a livello mondiale. Il piano, terminato nel 2010 con l'entrata in servizio dell'undicesima unità, è stato integrato con la commessa di una nuova nave ammiraglia da 4.000 passeggeri: la MSC Divina che é stata inaugurata il 26 maggio del 2012 a Marsiglia. Dopo diversi anni di crescita senza precedenti, oggi MSC Crociere è in grado di ospitare 1,2 milioni di passeggeri a bordo delle sue navi e con l'arrivo di MSC Divina raggiungerà il traguardo di 1,4 milioni passeggeri l'anno.

Nel 2007 La linea è stata nominata "Compagnia di Navigazione dell'anno" dalla Lloyds Loading List.

Nel 2008 è stato inaugurato il quartier generale di MSC India, MSC House.

Nel 2008 Forbes gli attribuisce un patrimonio di 2,8 miliardi di dollari dichiarando Gianluigi Aponte il 412° uomo più ricco del mondo.

Nel 2009 diventa uno degli azionisti della CAI (Compagnia Aerea Italiana) in seguito alla privatizzazione voluta dal Governo italiano.

Nell'ottobre 2010 acquisisce il 51% delle azioni della compagnia navale " Grandi Navi Veloci" che fonderà con SNAV.

Nel novembre 2011 acquista il 51% di "Bluvacanze" “ e "Cisalpina Tour".

Nell'aprile 2011 la MSC si avvicina a quota 2 milioni di TEU nella capacità complessiva della sua flotta.

La compagnia oggi

Il quartier generale della Compagnia é a Ginevra , in Svizzera, la sede operativa a Piana di Sorrento, in Italia, mentre il principale hub* della linea si trova ad Anversa, in Belgio .

La Mediterranean Shipping Company (MSC) , compie 43 anni ed è la seconda Compagnia merci più grande del mondo dopo la danese Maersk-Sealand . Dispone di 420 Agenzie di rappresentanza impiegando un totale di 28.000 persone in tutto il mondo ed è dotata di una flotta di 444 navi da carico che scalano 306 porti di tutti i continenti. Si tratta di un record decisamente storico per la compagnia.

Concludiamo con il formidabile elenco delle navi della MSC Crociere:

MSC MAGNIFICA, MSC FANTASIA, MSC POESIA, MSC MUSICA, MSC LIRICA, MSC ARMONIA, MSC DIVINA, MSC SPLENDIDA, MSC PREZIOSA, MSC ORCHESTRA, MSC OPERA, MSC SINFONIA, MSC MELODY.

Com’é noto, grazie a queste modernissime navi passeggeri, la MSC si é strategicamente posizionata tra i due gruppi CARNIVAL CORPORATION e ROYAL CARRIBEAN INTERNATIONAL che fino a qualche anno fa si dividevano, incontrastate, il mercato mondiale delle crociere.

* Hub Port: porto nodale scalato dalla nave “madre” sul quale converge e dal quale muove il traffico smistato dalle navi “feeder”.

Carlo GATTI

Rapallo, 24.12.2012

ALBUM FOTOGRAFICO

(Archivio Pino Sorio)

Un "SUPERSTITE" del REX

EZIO STARNINI

Un "superstite" del REX

Mare Nostrum 2012 ha operato un full immersion nel periodo più glorioso della marineria italiana e forse, senza neppure accorgercene, ci siamo imbarcati sul mitico REX dove abbiamo conosciuto personaggi della Riviera che, con la loro tipica semplicità marinara, ci hanno fatto rivivere momenti di autentica magia.

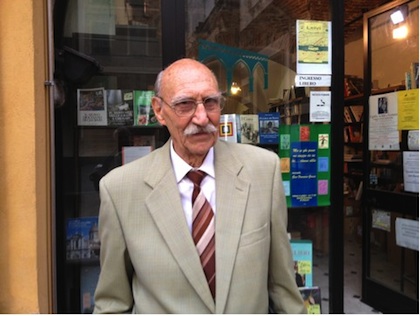

EZIO STARNINI é uno degli ultimi superstiti dell’epoca d’oro dei transatlantici, uno dei pochi che ancora oggi possa dire con orgoglio:

“Nel viaggio inaugurale del REX e del CONTE DI SAVOIA, c’ero anch’io! Avevo 16 anni, ero ascensorista e da Piccolo di Camera fui promosso Garzone di prima scelta. Un carrierone!”

In effetti, sfogliando il suo libretto di navigazione, scorrono gli imbarchi che fece sia con il Comandante Francesco Tarabotto (Rex), sia con il comandante Antonio Lena (Conte di Savoia) sulla quale rimase per ben quattro anni.

Totalizzò in tutto 42 mesi e rotti giorni di navigazione. Nel 1936 rimase “incastrato” in Marina e si fece anche tutta la Seconda guerra mondiale riportando anche gravi ferite. L'8 settembre del ‘43 dovette scappare senza ordini (come tanti italiani... purtroppo!). Si rifugiò sui monti fino alla fine della guerra. Nel dopoguerra si diplomò ‘ragioniere’ e fece un’ottima carriera nella MOBIL OIL a Roma dove diventò dirigente d’Azienda.

Ezio Starnini (nell'ovale), era uno sportivo e faceva parte della squadra di pallacanestro del CONTE DI SAVOIA. Nella foto giganteggia Primo Carnera, il più grande boxeur italiano (in tutti i sensi...) che viaggiava su quella nave, diretto in America alla conquista del titolo mondiale dei pesi massimi. Concedeteci un’amena curiosità: di ritorno dagli States, il pugile venne borseggiato in un vicolo dell’angiporto genovese. Il fatto venne riportato da IL SECOLO XIX e il ladro – aggiungiamo noi con un pizzico di preoccupazione - doveva essere un temerario considerando la stazza di Carnera che se si fosse accorto in tempo del furto lo avrebbe sicuramente conciato per le feste!

EZIO STARNINI, 96 anni, (nella foto) é una persona speciale, un vero signore d'altri tempi. Al suo curriculum occorre aggiungere un “tassello mancante”, infatti, il nostro 'superstite' è anche estremamente attivo come scrittore avendo recentemente pubblicato un libro dal titolo, appunto:

"IL TASSELLO MANCANTE"

Ezio ha voluto darci un ‘assaggio’ della sua vena letteraria con una testimonianza che vi proponiamo qui di seguito: é il racconto di un’emergenza che visse personalmente sul Conte di Savoia al comando di Antonio Lena.

VISSUTO D'EPOCA SUL CONTE DI SAVOIA

Nel Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari, osservo interessato i modelli in scala di due grandi transatlantici: il REX e il CONTE DI SAVOIA. Noto in essi la perfetta riproduzione, dei particolari: l'armamento, Ie verande, il Sun-deck, gli arredi esterni nella loro stupenda minuziosità, gli ampi oblò a finestra del Ponte A ... il Salone-Colonna!

Ed eccomi, a novantasei anni, avulso dalla realtà e riprovare, con emozione crescente, un episodio nel mio vissuto d'epoca: groom sedicenne, ascensorista a bordo del Conte di Savoia in rotta verso New York.

Vengo svegliato a notte fonda dal Capitan d'arme che, sbrigativo, con due marinai di coperta mi sloggia dal letto, mi allontana in malo modo e si appropria del materasso. Al mio sbalordito e ritroso : "Ehi... che fate?... Perche?", risponde brusco: "Una falla nella murata di babordo; imbarca acqua e bisogna tamponarla. Tu porta l'ascensore del Ponte A, su, al Salone Colonna. Stai pronto e zitto."

Burbero come quando era entrato, seguendo i marinai con l'ingombro esce dalla cabina senz'altro aggiungere. Sconcertato, mi domando perché proprio il "mio materasso", e non ... La risposta mi viene spontanea; occorre, subito, un ascensorista e un materasso?

Eccoli pronti, l'uno e l'altro contemporaneamente; nel bisogno la praticità è preziosa!

Mi vesto in fretta, mentre nel cervello in subbuglio i pensieri si accalcano: una falla?; quanto sotto se imbarca? E in pieno Gulfstream. II silenzio delle macchine mi dice che la nave è ferma, ragiono. Per niente impaurito, salgo agile per conosciute scale e corridoi, raggiungo presto l'ascensore del Ponte A e lo porto su, al Salone Colonna, meraviglia d'arte e vanto della Classe di lusso della nave. Entro ed osservo stranito la scena nella luce abbassata del vasto locale. Il Comandante Lena, il Primo Ufficiale e un Terzo, il Capo Allogi mio diretto superiore - due garzoni di sala, sono sporti dalla finestre sulla murata, gli splendidi tendaggi arrotolati, poltrone dorate spinte altrove, il prezioso tappeto parzialmente ripiegato... disordine. Trovo spazio, mi sporgo, sull'immensità buia e corro con gli occhi nella luce incrociata di due fari puntati sulla murata, in basso, all'altezza del Ponte C, in corrispondenza verticale con Ie finestre dove si trovano il Comandante e il Primo Ufficiale.

Dal portello aperto sul bagagliaio in quella precaria luminosità esce lento un tavolone grezzamente squadrato, col mio materasso inchiavardato: il tampone. Legato a dei cavi, scorre in basso a piccoli strappi accompagnato dalla luce dei fari; scende giù fino al pelo dell'acqua; acqua per fortuna non molto agitata, ma sempre mare dell'Oceano Atlantico, nel pieno della corrente ascensionale del Golfo, non lontano dalla punta Nord del famigerato triangolo delle Bermude. Nella chiazza di luce, calato con una robusta cima al petto, appare un uomo, Egli si agguanta al tampone, ad ampi gesti verso I'alto ne coordina la posizione, quindi, saldamente aggrappato al pesante aggeggio, affonda, scompare.

I fari battono il mare, ma la luce non mostra l'uomo faticare, privo del respiro, nell'opera viva della nave; non penetra I'agitata compattezza marina. Un paio di metri sotto il livello, in apnea, nell'acqua gelida e irrequieta, I'uomo farà una cosa straordinaria: profittando del vorticare del gorgo, ma pure temendone la forza attrattiva, farà scorrere sul corpo grinzoso della nave, il grosso, riluttante e mobile tampone sulla falla; col residuo delle forze fisiche e del respiro, cercherà di sistemarlo al meglio sullo squarcio dai margini sghembi e taglienti fra gli impeti del gorgo e risalirà all'aria stremato.

Teso quasi allo spasimo, fisso con gli occhi sbarrati la macchia di luce sul mare che copre I'uomo da troppo tempo: minuti, ma quanti? II tempo scorre lento e l'ansia ! Un improvviso rigurgito su quella superficie agitata, è il segno che la falla è finalmente otturata; ma il breve sollievo non sminuisce I'ansia: I'uomo ? ... Egli affiora nel ribollio dell'acqua, la testa ... respira; la corda al petto si tende ed egli è issato velocemente nel ventre delta nave, giusto da dove ne era uscito per I'arduo compito.

II Comandante si erge lento, sul suo volto un sorriso fugace lascia il posto al consueto tono di fermezza; dalle labbra semiserrate, un "bravo" appena si ode,

Affiancato dal Primo Ufficiale sollecito e sorridente; e da tutti seguito, s'avvia spedito all'uscita - che io ho appena oltrepassato. Senza fermarsi, con voce chiara scandisce:

"Domattina, quassù deve essere tutto in perfetto ordine. Ora scendiamo nel bagagliaio del Ponte C. Stringerò la mano a un mio eroico marinaio".

Di quell'uomo, del marinaio Gennaro Donnarumma divenni amico allorchè, stringendogli anch'io la mano, ebbi modo di raccontargli Ie mie ansie. Modestamente, come semplice e modesto egli stesso era, sorridendo mi disse: "Embè.. guagliò, quando c'e da fare, si fa, Non te lo scordare",

Ed io, come questo racconto-verità lo dimostra, ancora ricordo.

Ezio Starnini

A cura di

Carlo GATTI

Rapallo, 22.11.2012

Si ringraziano i com.ti Ernani Andreatta ed Enzo Gaggero. Alla loro disponibilità si deve la presente testimonianza.

L'UOMO DI MARE - Poesia

RICORDI DI MARE

Il signor Francesco Bodrati di Camogli era il proprietario di un negozio di alimentari di fronte alla Chiesa del Boschetto che svetta sopra l'Istituto Nautico Cristoforo Colombo di Camogli. Oggi é ultraottantenne ed é difficile calcolare quanti "equipaggi" di studenti abbia sfamato, dal dopoguerra in poi, con la vendita e la distribuzione di FOCACCIA all'ora della ricreazione. La maggior parte di noi, forse, si é dimenticato di quell'uomo, ma lui non si é dimenticato di noi che salpammo un giorno portandoci nel cuore il ricordo degli anni più belli della nostra vita: gli anni del Nautico. La poesia che segue é semplice, spontanea, ma densa di significati e ricordi. Grazie Bodrati, anche tu hai navigato con noi, ma solo oggi l'abbiamo capito.

Ringrazio il Comandante Mario Terenzio Palombo per avercela segnalata.

Carlo Gatti

31 ottobre 2012

L’UOMO DI MARE

“Cosa ti spinse a navigare?

-chiesi un dì ad un uomo di mare-

Fu forse il canto di una sirena

che emersa dall’onde ti ammaliò?”

Non sentì la mia voce,

una mano portò sopra il petto:

si fece il segno di croce

chinò riverente il capo a Maria

venerata nel nostro Boschetto.

Quando il sole tramonta e viene la sera,

dalla vecchia tua casa in collina,

devoto saluti con la preghiera

chi dall’alto ti è stata vicina.

Con gli occhi socchiusi ti par di sognare

paesi lontani e burrasche passate,

un po’ del tuo cuore è rimasto sul mare!

Ora lascia le carte, riponi il sestante:

“Auguri a te Comandante!”

Tu che con fretta passi per via,

il tuo andare spedito rallenta:

volgi un pensiero a Maria

che con occhi benedicenti

fortuna augura ai naviganti.

Francesco Bodrati

Camogli

11-2011

RICORDO DI Gianmario CAPATO

Ricordo di

GIAMMARIO CAPATO

M/r VORTICE - Acquerello di Gianmario Capato - 1988

L’ho sempre chiamato “marinarun” perché Gianmario é un pezzo di mare che si muove in modo del tutto naturale tra una paratia e l’altra del rimorchiatore d’altura. Con quelle mani nodose maneggia le cime come solo un ‘maestro’ può fare. Gianmario é un ‘nostromo’ all’antica, ha una maschera dura e bruciata dai marosi, ma é un buono, anche timido e riservato. Gianmario parla con il cuore, anzi con l’anima dell’artista che si esprime soltanto con qualche ritocco lasciandoti intuire tutto il resto. Si, avete capito bene, Gianmario é soprattutto un pittore di mare. Le sue due vite sono impastate di mare, dello stesso mare che diventa acquerello e anima le sue imbarcazioni, i personaggi delle calate profumate di alghe e catrame, gli angoli marinari della sua Camogli che ama.

Ciao amico mio! Ho voluto ricordarti da vivo perché i veri artisti non muoiono mai.

Carlo GATTI

Rapallo, 1.09.12

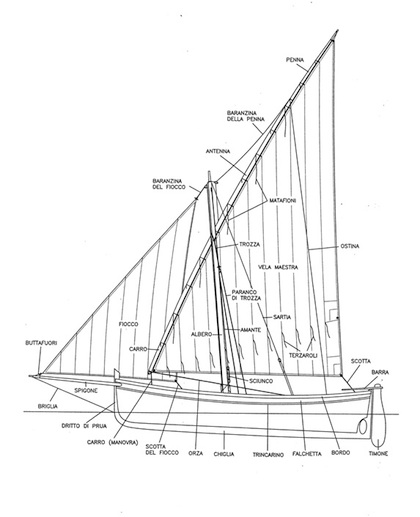

LEUDO, UNA MANOVRA PARTICOLARE...

LEUDO, UNA MANOVRA PARTICOLARE

Ci siamo chiesti più volte quale manovra veniva compiuta dall’equipaggio di un LEUDO, ogni volta che doveva passare la vela latina da un lato all’altro della barca. Ovviamente, ognuno dice la sua, ma senza soddisfare appieno la curiosità degli altri.

Mi sono rivolto, allora, a Giancarlo Boaretto, factotum del Museo Marinaro Tommasino Andreatta di Chiavari, il quale ha trovato il personaggio giusto per dipanare la questione, si tratta del signor Gianni Giordano che da ragazzo navigò sui LEUDI e che questa manovra la ricorda così:

Servono quattro o cinque persone. Il timoniere allenta la scotta e mette la barca al vento. Un marinaio allenta la sartia sopravvento ed un altro cazza la cima dell’amante dell’antenna in modo che non scivoli verso prua ed allenta la l’amante della trozza in modo che l’antenna sia più libera. Un altro marinaio tende l’amante della drizza in modo che l’antenna si alzi fino a che il corso superi il capo di banda ed entri dentro la barca. Uno deve togliere l’imbracatura dell’antenna dal dritto di prua e lasca l’orza davanti a quella di poppa. Un marinaio prende la cima della scotta e la sposta dal lato opposto. Un altro marinaio prende la base dell’antenna e la porta alla base dell’albero. In due si mettono alla base dell’albero e fanno girare la base dell’antenna dalla parte opposta mentre un altro marinaio cerca di non far sbattere la vela. Contemporaneamente un altro marinaio è pronto è pronto a tendere la trozza. Si tende l’orza davanti e la mura; si abbassa l’amante della drizza fino a far tornare la base dell’antenna al suo posto. Il timoniere fissa la scotta e mette la barca al vento. Su un leudo la manovra dura una trentina di minuti. Si deve tener conto che alcune volte non si fa tutta questa manovra. Non facendola , la vela andrà a sbattere contro l’albero formando quasi una doppia vela. Navigando in questo modo, si ha l’andatura chiamata “a daredosso”.

Si ringrazia Giancarlo Boaretto e Gianni Giordano per la loro disponibilità.

BATTAGLIA NAVALE a Rapallo nel 1495

La BATTAGLIA NAVALE DI RAPALLO

Luglio 1495

di Pier Luigi Benatti

La ricerca dello storico rapallese Pier Luigi Benatti riporta alla luce, con grande dovizia di particolari, la battaglia di Rapallo a 500 anni di distanza e prende le mosse da una lettera ducale milanese per finire ad una palla di cannone infissa nello stipite di una porta del principale castello di Napoli.

“Dux Mediolani etc. Venerabiles et dilecti nostri.

In questa hora havemo hauto da Genua l’aviso che l’armata nostra nel golfo de Rapallo ha preso l’armata francese tuta, in modo che non scampato homo; et sono in epsa tra li altri presoni Monsignore de Miolans et trecento boche dela più bella artiglieria che maj sij veduta. La quale presa, stabiliendo quello che é facto per terra contra francesi alla liberatione di Italia, ne lassa obligo grandissimo alla clemenza divina; sì carico de farne signi pubblici de letitia et processione universsale per ringraziare Dio datore dela victoria, et però volemo che ordinate che si faciano le processioni et segni publici de letitia secondo il modo consueto. Mediolani 15 julij 1495.”

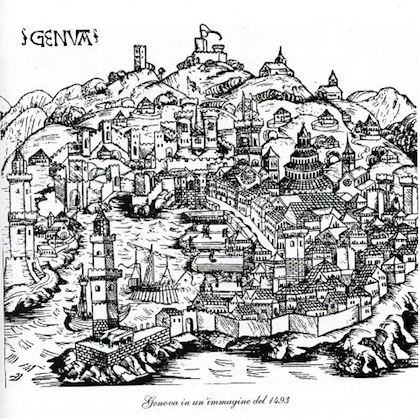

E’ questo, come a suo tempo rilevò l’indimenticabile Gian Luigi Barni, il testo, compreso nel regesto delle lettere ducali del periodo sforzesco, che ci fa apprendere con quale eco d’esaltazione pervenne a Milano la notizia della grande vittoria riportata nelle acque del nostro golfo dalla flotta genovese schierata con il duca Ludovico Sforza detto il Moro. Ne risultavano soccombenti le navi francesi del re Carlo VIII, il quale, l’anno precedente, aveva percorso da conquistatore l’intera penisola con tale facilità che l’operazione venne definita da Guicciardini come “guerra veloce” e, da altri più coloritamente, come “guerra del gesso” dato che l’impegno maggiore era risultato quello dell’intendenza dell’esercito d’oltre alpe di segnare, col gesso appunto, le case destinate agli alloggiamenti della truppa.

Lo storico Michele Giuseppe Canale così descrive la potente armata francese:

“Era l’esercito francese composto di dugento gentiluomini della guardia reale, in tutto mille cavalli, mille seicento uomini d’arme, de’ quali ciascuno avea, secondo l’uso francese, due arcieri, in modo che sei cavalli sotto ogni lancia si comprendevano; seimila fanti Svizzeri; seimila fanti del regno di Francia, dei quali la metà della provincia di Guascogna; unita a questo esercito andava quantità grande di artiglierie da battere le muraglie e da usare in campagna, che per via di mare si erano in Genova trasportate.”

Ma, anche se non é agevole, vediamo di illustrare i dettagli di un avvenimento bellico legato al nome della nostra città.

Si tratta di una pagina di storia riguardante un convulso periodo di vicende intricate che vedono l’Italia divenire “terra di conquista” per lo straniero a motivo delle insanabili lotte fratricide che tormentano gli staterelli e minano i governi locali.

Mentre Cristoforo Colombo, al termine della sua esaltante avventura oltre oceano, pone il piede sulle spiagge del Nuovo Mondo ed innalza il vessillo dei re di Spagna Ferdinando e Isabella, Genova, travagliata dai sanguinosi contrasti fra gli Adorno ed i Fregoso coi rispettivi seguaci, é finita sotto il potere di Ludovico Maria Sforza, detto “Il Moro” non per particolari caratteristiche fisiche, come si penserebbe, ma per il soprannome datogli dal padre Francesco I Sforza, con allusione al gelso (detto in dialetto “Moron”) da poco introdotto in Lombardia e considerato simbolo di prudenza.

Ma Ludovico, come la storia andrà a dimostrare, più che esercitare la virtù della prudenza, al pari di tanti principi del suo tempo, si distinguerà per una disinvolta ambiguità e per una politica ispirata alla spregiudicatezza tali che, alla fine, lo porteranno a perdere ogni potere ed a morire in prigionia su suolo francese. A temperare un giudizio estremamente negativo, grazie anche alla presenza della di lui sposa Beatrice d’Este, resterà tuttavia quel mecenatismo per le arti che caratterizzerà la sua corte e vedrà il suo culmine nella presenza del Bramante e, ancor più, di Leonardo. Al nostro Ludovico si attribuisce un ruolo rilevante nel convincere il ventitreenne re Carlo VIII a trascurare le molteplici pressioni rilevabili ai confini della Francia per avventurarsi nell’impresa finalizzata alla conquista del Regno di Napoli, facendo pretesto dei vantati diritti angioini, ma col più prosaico scopo di procurarsi ricchezze facili con la forza di un’armata formidabile.

Nel 1494, Genova, soggetta alla signoria di Milano, viene scelta come abbiamo visto a base marittima di partenza per la spedizione verso Napoli e qui si concentrano tremila mercenari svizzeri, guidati dal Duca d’Orleans (il futuro Re Luigi XII) ed altrettanti soldati messi a disposizione da Ludovico il Moro. I banchieri Sauli si danno poi carico di allestire la flotta occorrente, con un prestito di 95.000 ducati, nell’illusoria prospettiva, fatta balenare dal re francese, di imprese verso l’oriente col conseguente recupero di basi commerciali e delle colonie un tempo possedute. Al giungere di queste notizie, in campo avverso, si tenta di correre ai ripari con sollecitudine. Federico d’Aragona, fratello del re Alfonso II di Napoli, con le proprie navi, sulle quali si trovano gli immancabili fuoriusciti Obietto Fieschi ed il cardinale Paolo Fregoso, si porta a Spezia nel tentativo d’impadronirsi di Portovenere e fomentare la rivolta.

Genova - Il porto nel 1493

La flotta però, dato l’impari rapporto di forze, evita lo scontro e avvia le operazioni a terra. Gli armati si portano così sino a Rapallo, dove si trincerano, e tentano penetrazioni sino a Recco.

Rapallo - Porta delle Saline

Rapallo - Antico ponte romanico detto di ‘Annibale’

Nei pressi della porta delle Saline e dell’antico ponte sul torrente Bogo (quello che solo nell’Ottocento sarà detto d’Annibale) il 5 settembre di quel 1494 avviene lo scontro con gli svizzeri del Duca d’Orleans ed i seguaci degli Adorno. I napoletani sono travolti. Un centinaio rimane sul campo, molti sono feriti, e solo pochi riescono a fuggire sui monti evitando d’esser fatti prigionieri.

Questa la descrizione che degli avvenimenti dà lo storico Canale:

“ dapprima gli Aragonesi protetti dal vantaggio del sito avevano tenuto discosti i Francesi, ma il sopraggiungere degli uomini degli Adorni, e la paura di essere attaccati alle spalle da Gian Luigi del Fiesco, li avea obbligati precipitosamente alla fuga, colla morte di più di 200, e la cattività della maggior parte, fra i quali di Giulio Orsino, Fregosino figlio del Cardinale Paolo, e Rolandino Fregosi; Obbietto amato da quei di Rapallo era stato fatto coi figliuoli fuggire, fuggendo per monti e valli venia spogliato tre volte; voltosi ad Orlandino, ebbe a dirgli ridendo: sarà bene, figliuolo mio, che camminiamo nudi come Adamo affinché per cupidità delle nostre vesti, niuno più le ci spogli”.

Terribile appendice del combattimento, come registrano inorriditi gli storici dell’epoca, é il massacro che i mercenari svizzeri perpetrano nell’ospedale di S.Antonio (l’edificio oggi adibito a Municipio). Vengono passati a fil di spada una cinquantina di degenti ed il borgo viene saccheggiato forse perché si volle imputare ai rapallesi di aver parteggiato per i Napoletani essendosi questi barricati in Rapallo.

Napoli- Maschio Angioino

Fallisce così il tentativo di Re Alfonso II di bloccare in alta Italia l’armata di Carlo VIII che, con un numeroso esercito e poderose artiglierie, si é avviato a compiere la sua “passeggiata” sino a Napoli preferendo la via di terra a quella maggiormente insicura del mare. Il 12 Maggio 1495 egli entra trionfalmente in Napoli lasciata precipitosamente dal nuovo re Ferdinando II, succeduto ad Alfonso II dopo la di lui abdicazione ed il ritiro in un convento in Sicilia. Ed é lì che il giovane Andrea Doria, militante con gli aragonesi, vorrebbe, almeno a parole, seguirlo, venendone distolto con un abbraccio d’addio un po’ melodrammatico nel racconto del cronista.

Re Carlo VIII dovrà ben presto constatare come la sua conquista sia del tutto effimera per l’impatto da essa suscitato nelle potenze d’allora, per il facile mutare di alleanze ed il sorgere di nuovi interessi.

L’indifendibilità della sua posizione, lo convince a riunire le proprie forze per avviarsi a risalire la penisola lasciando presidi, ma non tralascia di mandare a compimento quelle razzie che erano state ragione di tutta l’avventura.

Nel bottino, raccolto a man bassa, figurano anche le artistiche porte in bronzo di Castel Nuovo (quello che impropriamente viene anche detto “Maschio Angioino”), porte delle quali riparleremo fra breve. Una cronaca leccese del tempo, infatti registra che a perpetua memoria della sua vittoria il re “mandò in Parigi le porte di metallo del Castel Nuovo”, e Domenico Malipiero, nei suoi annali veneti, conferma che “el re de Franza ha fatto levar le porte de bronzo del Castel de Napoli e per via di Pisa le ha mandate in Francia in segno di vittoria”.

Napoli – Maschio Angioino, Porta di Castel Nuovo.

Notare le ferite inferte dalle cannonate all’opera d’arte durante la battaglia appena descritta.

Traccia di questa asportazione si trova anche in una lettera al Marchese Gonzaga del 15 aprile 1495 ove si legge: “Vostra Signoria deve sapere che la maestà del signor Re Ferrante aveva fatto fare nel Castello nuovo due porte di bronzo istoriate e costui (Carlo VIII) le ha fatto torre e guastar e caricar per condur via.”

A tappe forzate l’esercito francese percorre a ritroso la via che lo aveva condotto in Campania e lascia lungo il percorso terra bruciata e quel “mal francese” o “mal napoletano” (a seconda delle ottiche di parte), che la scienza chiamerà sifilide e diverrà una piaga inesorabile per i secoli successivi. Superato l’appennino, il 6 luglio 1495 a Fornovo avviene l’unico vero scontro dei francesi con le forze messe in campo dalla Lega che si é costituita contro Carlo VIII e che annovera Ferdinando di Spagna, Venezia, il Pontefice, Massimiliano d’Asburgo, signore di Trieste e Fiume, il Re d’Inghilterra e quel Ludovico il Moro che ha fiutato l’opportunità di una più redditizia diversa scelta di campo con il conseguente indotto dello spostamento antifrancese di Genova.

Ciò che di lì a poco accadrà nelle acque del nostro golfo ne sarà la diretta conseguenza. Mentre, superato l’unico ostacolo, Carlo VIII rientra alla “base”, da Napoli al comando di Monsignor Luigi de Miolans, ciambellano del Re di Francia e governatore del Delfinato, é ripartita una grande flotta costituita di 7 galere, 2 fuste, 1 brigantino e 2 galeoni in parte fatti giungere da Marsiglia per caricare il prezioso bottino raccolto.

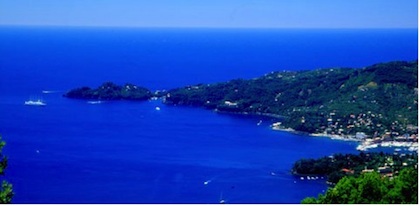

Queste unità, risalendo il Tirreno, giungono nel golfo di La Spezia ma non possono sfuggire all’avvistamento della flotta della Serenissima che dispone di 9 galere e 4 navi grosse al comando di Francesco Spinola (anche egli soprannominato “Il Moro”) e di Fabrizio Giustiniani (a sua volta detto “Il gobbo”).

Golfo Tigullio – Teatro della Battaglia di Rapallo del 1495

Dopo aver inutilmente tentato di occupare, calando milizie, il castello di Sestri e quello di Portofino, la flotta francese, sempre seguita ad un tiro di balestra dalle navi genovesi, dirige verso la rada di Rapallo sapendo che nel borgo é attestato un presidio amico e che altre forze si stanno portando sino ad Albaro e nella Valle Polcevera in attesa di rinforzi che Battista Fregoso dovrebbe inviare da Asti. Me nella notte di quell’imprecisato giorno di luglio (12 o 13?), col favore del vento, in quattro ore Gian Ludovico Fieschi e Giovanni Adorno su dodici triremi (che erano galee con tre uomini per ciascun remo) e altre imbarcazioni trasferiscono a Rapallo seicento soldati nel massimo silenzio.

Il presidio francese viene sopraffatto e si piazzano sentinelle lungo tutta la costa. Prima del sorgere del sole poi, la squadra genovese di Francesco Spinola entra nel golfo di Rapallo ed attacca di sorpresa con le artiglierie le navi francesi che si apprestano, accostate verso la riva, a mettere a terra le truppe trasportate. Lo scontro navale é breve ma intenso ed avviene molto all’interno del nostro golfo dinanzi agli occhi stupiti dei religiosi della Cervara che ne registrano testimonianze. Entrano in azione i pezzi d’artiglieria e le unità francesi, colpite da più parti, vengono poi assaltate e debbono arrendersi.

Tra i numerosissimi prigionieri, oltre al comandante Luigi de Miolans, figura anche il nobile Stefano de Nevès di Montpellier.

Francesco Guicciardini nella “Historia d’Italia” così racconta gli avvenimenti che ci interessano:

“ indirizzò a Rapallo, il qual luogo, facilmente occupò, ma uscite dal porto di Genova una armata di otto galee sottili, d’una caracca, e di due barche biscaine, pose di notte in terra settecento fanti, i quali senza difficoltà presero il Borgo di Rapallo con la guardia di Francesi, che v’era dentro, e accostati poi all’armata Francese, che s’era ritirata nel golfo dopo lungo combattere presono, e abbruciarono tutti i legni, restando prigione il capitano, e fatti più famosi con questa vittoria quei luoghi medesimi, né quali l’anno precedente erano rotti gli Aragonesi. Ne fu questa avversità de’ Francesi ristorata da quegli, che erano andati per terra, perché condotti per la Riviera Orientale insino in Valdibisagna, e a Borghi di Genova, trovandosi ingannati dalla speranza, che aveano conceputa, che in Genova, si facesse tumulto, e intesa la perdita dell’armata, passarono quasi fuggendo per la via de’ monti...”.

E qui tornano in scena le famose porte in bronzo di Castel Nuovo. Esse, infatti, data la loro mole e per il peso, erano state sistemate, inclinate e con la parte interna verso le sovrastrutture della tolda dei galeoni, appoggiate, per il necessario bilanciamento, agli alberi per le velature in modo che, senza impedire i movimenti a bordo, costituivano due autentiche paratie protettive.

Non fa meraviglia, quindi, se alcune cannonate le presero in pieno, come testimoniano le tracce che il Ferretto, storico rapallese, negli anni Venti scrive così essere rilevabili: una palla, del diametro di circa 12 centimetri, che era il calibro consueto delle bombarde da nave, rimane infissa nella porta di sinistra per chi entra nel Castello, mentre nella stessa altri segni confermano i colpi giunti nel riquadro centrale e nella cornice del riquadro superiore triangolare. Nell’altra porta il colpo buca la cornice interna del riquadro inferiore.

Le porte saranno restituite dai Genovesi a Napoli forse utilizzando le navi grosse “Galiana”, di 3000 botti di stazza e la “Camilla” che il 6 novembre 1495 venero inviate al re Ferdinando II d’Aragona detto Ferrandino, per aiutarlo nell’assedio che ora egli aveva posto al Castel Nuovo ove s’era asseragliato l’ultimo presidio francese.

Assedio che giungerà a termine venti giorni dopo, consentendo la ricollocazione nella loro sede originaria delle porte che al visitatore non informato presentano l’incognita della palla infissa nel battente interno come se il colpo fosse stato sparato dal cortile... Ma torniamo all’esito della battaglia navale di Rapallo.

Il bottino fatto dai Genovesi fu rilevante e per certi aspetti anche sorprendente.

Il cronista veneziano Marin Sanudo nella sua opera “La spedizione di Carlo VIII in Italia” registra: “ Al dì 17 luio de mattina, per lettera del 13 di Zenoa del secretario nostro se intese come l’armada franzese de legni 12 tra galie e galioni e barze era stata presa, sopra la qual avea trovato, oltra li butini che fanno assà, bocche 300 di artelaie, 400 botte di polvere, le porte scee di Castel Nuovo di Napoli, le qual costano ducati 20 mila ut dicitur; etiam 200 donne tra donzelle et altre giovane, licet de franzesi fussero state già tastate, le qual fo quelle tolsero a Gaeta et ancora 20 monache qual essi franzesi nemavan in Franza”. Conclude poi dicendo: “I genovesi vadagnò per questa impresa più de ducati 100 milia, ultra gli legni e le artelarie”.

Gli fa eco il già ricordato cronista veneto Domenico Malipiero: “Zenoesi ha abuo le galie e i altri navilii de francesi. Ghe é sta trovà su cerca tresento donne zovene, moneghe, parte da Napoli, parte da Gaeta, e 200 pezzi d’ortelaria che era a quella in Castel Nuovo di Napoli, e costò a quel re 20.000 ducati, 400 bote de polvere, e altre spogie per gran vagiuda”.

Uberto Foglietta, storico genovese, a sua volta informa: “La preda fu grande, sicché arricchì non solamente i soldati e i marinai, ma ancora i capitani”.

E aggiunge che a Francesco Spinola toccarono “quasi tutte le ricchissime spoglie napoletane destinate ad andare in Francia”.

Nei suoi Annali di Genova, Agostino Giustiniani (una delle figure di spicco per Rapallo sua patria d’origine) racconta che Andrea Giustiniani ebbe gran parte del galeone ch’egli aveva catturato, mentre Francesco Spinola, con i denari ricavati dalla notevole preda, finanziò i lavori in fase di realizzazione della Chiesa dell’Annunziata in Pammatone in Genova e, in particolare, la grande vetrata artistica.

Mentre é agevole pensare che le “200 donzelle” e le religiose dopo una così terribile esperienza avranno potuto fare ritorno alla loro città d’origine, é altrettanto facile presumere che fra gli introiti a bilancio vadano inseriti anche i riscatti pretesi per la liberazione degli illustri prigionieri.

Ci é noto, per esempio, che per il riscatto di Monsignore di Miolans Obietto Fieschi avviò una trattativa sulla base di diecimila ducati. Per qualcuno, sicuramente, il soggiorno forzato in Genova dovette protrarsi malgrado le clausole inserite nell’atto di pace separata, firmato fra Carlo VIII e Ludovico Moro, a Vercelli nel novembre di quello stesso anno 1495 con grande irritazione soprattutto di Venezia. Nel trattato si parla infatti della restituzione delle navi catturate a Rapallo e della liberazione dei prigionieri. Ma i Genovesi, adusi ormai ai rapidi voltafaccia dello Sforza, temporeggiando da maestri e così il calendario darà loro ragione assieme... alla preda. Questi, quindi, gli esiti della battaglia navale (ma, come abbiamo visto, anche in parte terrestre) di Rapallo di mezzo millennio addietro. Un episodio che non ebbe decisivi riflessi sulle vicende europee, ma che sicuramente obbligò ad inserire il nome della nostra città nei libri di storia. In quegli stessi testi, poi a distanza di secoli, Rapallo farà nuovamente capolino e questa volta per motivi “pacifici”. L’occasione sarà data dai Trattati di Rapallo del 1920 e 1922, nell’intervallo fra la prima e la seconda guerra mondiale.

In quanto ai due maggiori protagonisti, il destino li collegherà a due castelli.

Carlo VIII, tre anni dopo la battaglia navale di Rapallo, dopo 9 ore di agonia troverà banalmente la morte essendo andato a battere violentemente il capo nell’architrave di una porta troppo bassa nel castello di Amboise. Ludovico il Moro, a sua volta, nel 1500 conoscerà l’amarezza del tradimento degli ottomila svizzeri assoldati e a Novara verrà fatto prigioniero finendo nel castello di Loches in Turenna, nella Francia bagnata dalla Loira, e qui, dopo otto anni, incontrerà la morte.

Per il suo castello Rapallo, invece, dovrà attendere più di mezzo secolo e, prima, conoscere la poco gradita visita di quel Dragut che, all’alba del 4 luglio 1549, giungerà nella baia che aveva visto contrapposte le prore di Francia e della Superba in quel luglio di 500 anni or sono.

Le foto inserite a cura del webmaster C.G.

Rapallo, 20.06.12

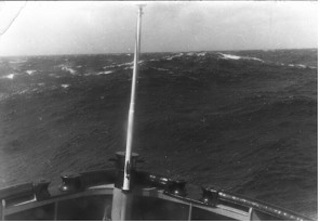

Santuario di Montallegro. VELIERI nella Tempesta

VELIERI NELLA TEMPESTA

E negli Ex voto del Santuario di Montallegro

Pro Schiaffino, da oltre 30 anni è il direttore del Museo Marinaro di Camogli.

- “Comandante, nel presentare questa rubrica dedicata alla devozione mariana, ci siamo spesso imbattuti in avventure sofferte da equipaggi di Camogli e di Chiavari. Le due città rivierasche, così diverse tra loro, hanno avuto un passato marinaro di prima grandezza”.

“Camogli è stata una grande flotta mercantile. Chiavari un intero settore mercantile. Camogli, racchiusa tra i monti, priva di strade e di retroterra aveva riversato tutta l’attività della sua gente sul mare e sui velieri. Si era espansa nel mondo al seguito dei suoi velieri ed aveva Agenzie e Provveditorati, ma erano solo al servizio dei capitani e degli armatori. Tali punti di riferimento erano appendici di Camogli, ma avulsi dal commercio del paese.

Chiavari no! Gli esponenti di Chiavari erano commercianti che portavano le loro capacità produttive ed i loro prodotti nel mondo, e per farlo si servivano delle navi costruite da loro stessi secondo le proprie esigenze. Da ciò si deduce, per esempio, che in America e in Australia, non c’erano soltanto i loro rappresentanti, ma c’erano mercanti capaci di cercare nuovi spazi e clienti. Va da sé che quando le navi si convertirono al motore, quando cioè fu necessaria una capacità esclusiva nel costruirle, lasciarono ad altri il compito ed anche gestione”.

La marineria di Chiavari è presente nel Santuario di Montallegro con due ex-voto di gran pregio.

Si tratta del brigantino a palo “Francisca”, 683 tonn. di Stazza lorda, dell’Armatore Dall’Orso che fu costruito a Chiavari dai Cantieri di Matteo Tappani nel 1873.

Il dipinto dell’artista Fred Wettening rappresenta il veliero in balia della tempesta con vele stracciate ed una trinchettina di fortuna per mantenersi alla cappa (con la prua al mare) per non essere travolto dalle onde. In alto a sinistra è finemente stilizzata l’icona venerata della Dormizione della Vergine.

Uragano sofferto dal “Francisca” nell’Oceano Indiano, 22.2.1874-Tempera su carta di Fred Wettening.

Nave a palo Francisca, 1874. Lamina d’argento sbalzata.

Lo stesso avvenimento è ancora ricordato con una lamina d’argento sbalzata che raffigura il veliero che naviga a gonfie vele verso il suo destino. I due doni esprimono un contrasto: lo splendore, la velocità e la ricchezza di un veliero oceanico spinto da un buon vento, contro la caducità della vita, del rapido cambiamento del destino sottoposto alla spietata legge della natura avversa. In questi frangenti, rivolgersi alla Vergine significa, per il marinaio, aggrapparsi ad un’ancora di salvezza, simulacro di croce, la speranza di continuare a vivere.

Il brigantino affonderà nel 1887 probabilmente sotto i colpi del terribile monsone di SW che spesso arriva sul Capo di Buona Speranza con la massima forza della scala Beaufort. Il veliero proveniva dall’estremo oriente con un carico di riso.

Il secondo ex-voto è riferito ad un altro brigantino a palo, il “Confidenza”, costruito nel 1872 per lo stesso Armatore Dall’Orso di Chiavari. Lo scampato naufragio si riferisce al ciclone incontrato al largo di Filadelfia il 9 settembre 1889 che fu così riassunto dal suo capitano Giuseppe Lagomarsino ….”conoscendo l’eminente pericolo della perdita del bastimento e vita fece voto a M.S.S. di Monte Allegro e per la grazia ottenuta fece del presente quadro a questo Santuario in memoria eterna”.

Brigantino a palo “Confidenza”. E’ un barco chiavarese per la navigazione atlantica. Dipinto su carta 78x57 cm. Secolo XIX.

In questa rappresentazione di gran pregio, la parte riservata all’iconografia sacra che riproduce l’apparizione della Vergine al veggente G. Chichizola è notevole e molto dettagliata.

Quasi tutti i velieri sin qui riportati, sono registrati negli elenchi dei barchi che hanno superato indenni, più volte, il famigerato Capo Horn, un nome bestemmiato da generazioni di marinai, un mito nella storia della vela oceanica mercantile, un ricordo indelebile di disperate rimonte, un immenso e sinistro cimitero di navi, il simbolo del coraggio e dell’ardimento umano.

L’ex-voto del Narcissus, che abbiamo già ammirato, si riferiva alla sua più sofferta delle tante “rimonte” di Capo Horn.

Joseph Conrad li definì così: Marinai di Capo Horn: “ Una razza scontrosa e fedele, vigorosa e fiera, capace di ogni rinuncia e dedizione, con i suoi riti, i suoi usi, il suo coraggio e la sua fede…”

A questo punto consentiteci di ricordare il Capitano Fortunato Schiaffino di Camogli che, in 21 rimonte di Capo Horn, effettuò sei salvataggi meritandosi medaglie ed encomi da governi stranieri.

Carlo GATTI

Rapallo, 16.02.12

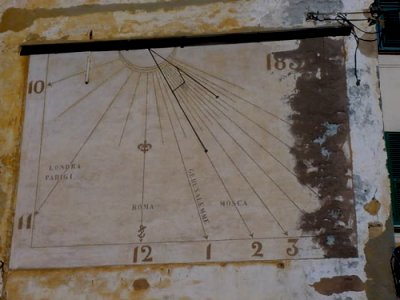

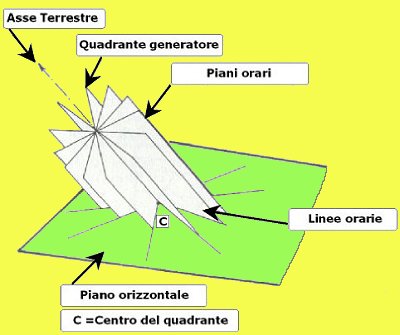

COS'E' UNA MERIDIANA Solare?

LA MERIDIANA SOLARE

Intervista al com.te Bruno Malatesta

Bruno Malatesta, ex Comandante Carnival, é un personaggio consapevole d’aver ereditato - come ogni camoglino doc - un passato di storia nazionale importante; da un decennio é vicepresidente e colonna portante della benemerita Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli. Il suo impegno quotidiano é molto concreto, e va ben oltre la statica routine dei marittimi in pensione. Da molti anni, infatti, insegna materie professionali presso l’Accademia Italiana della Marina Mercantile di Genova, ma le sue note capacità informatiche lo portano anche ad esercitare la complessa attività di ‘programmatore - webmaster’ di siti per Società e Associazioni varie.

Con queste scarne annotazioni non si esaurisce certamente la panoramica sulle attività di Cap. Bruno Malatesta, che mai domo, coltiva da tempo un’altra ‘originale’ passione: costruisce MERIDIANE, e dell’orologio solare conosce tutti i segreti.

Oggi ci troviamo in compagnia di questo eclettico ‘personaggio’ e ne approfittiamo per rivolgergli alcune domande su questo affascinante argomento.

D - Comandante, la meridiana é un retaggio del passato che continua a mantenere un suo fascino particolare, si costruiscono ancora e si confrontano, spontaneamente, con gli orologi da polso. E’ un riflesso condizionato che ci lega alla nostra terra, al sole che ci dà la vita, alla scienza che abbiamo ereditato dai nostri avi. Per lei la meridiana é una curiosità culturale o un amore da coltivare?

R - Penso che l’interesse per le meridiane, che poi sarebbe giusto chiamarle orologi o quadranti solari, abbia un duplice aspetto e cioè può nascere in noi inizialmente come curiosità culturale, ma una volta addentrati in questo sterminato ambiente, ce ne innamoriamo perdutamente. Dicevo prima che gli orologi o quadranti solari sono tutti quegli oggetti che misurano l’ora solare, mentre le meridiane sono solo quei particolari orologi solari che sono orientati esattamente verso il meridione come per esempio le meridiane piane, cioè rappresentano sul loro quadrante un numero uguale di ore al mattino ed al pomeriggio. Per fare un esempio, è pressoché impossibile trovare una meridiana classica su una parete verticale poiché quel muro difficilmente sarà rivolto esattamente verso Sud, per cui, i quadranti solari realizzate su case hanno generalmente un numero differente di ore tra mattino e pomeriggio e si chiamano perciò declinanti.

D - So che per installare correttamente un orologio solare occorre una buona conoscenza della matematica trigonometrica e dell’astronomia. In caso contrario, si corre il rischio di possedere uno strumento dozzinale, un ‘oggetto’ forse esteticamente apprezzabile, ma senza alcun valore scientifico. Può spiegarci meglio questa differenza?

R - Il mio interesse per i quadranti solari ha trovato terreno fertile dovuto alla preparazione nautica ed astronomica che ho ricevuto all’Istituto nautico di Camogli. Logicamente bisogna avere una visione d’insieme di varie discipline: non basta essere in possesso di un software strepitoso se poi non si sa come applicarne i risultati. Le faccio un esempio: se volessi costruire un orologio solare sulla parete di casa, dovrei innanzitutto determinare la lunghezza dello stilo per ottenere poi la grandezza del quadrante che contiene le ore; ho visto delle facciate di splendidi palazzi rovinate da “meridiane” praticamente illeggibili poiché lo stilo è troppo piccolo e la sua ombra si confonde sulle linee orarie che risultano troppo fitte. Per completare, diciamo che la trigonometria è il mezzo che aiuta a “interfacciare” gli angoli del moto del Sole con gli angoli architettonici di una parete.

D - Mi risulta che insieme a suo fratello, avete costruito alcuni quadranti solari tra Recco, Rapallo e Camogli. Che effetto le fa il pensiero di lasciare ai posteri un segno visibile di questo connubio arte-scienza sul vostro territorio d’appartenenza?

R - Il pensiero di ogni gnomonista (o cadranièr, alla francese) è quello di sperare che i posteri possano sostenere le meridiane, bisognerebbe cioè sapere chi se ne prenderà cura nel tempo per evitare che vengano ingiustamente dimenticate. Vede, gli orologi solari sono antichi come l’Uomo e sono considerati i veri “custodi del tempo” e sono eterni mentre invece i moderni orologi al quarzo sono dei semplici “marcatori del tempo” e prima o poi si rompono. E’ vero che si scivola nel campo filosofico, ma basti pensare al fatto che non esiste ancor oggi una definizione di tempo…che cos’è? Forse “una successione ordinata di avvenimenti” come ci dicevano a scuola? Ma tornando al pensiero sui posteri, ci auguriamo solo che la curiosità per le meridiane non cessi e sicuramente non sarà così per definizione: basti pensare alle scienze che sono coinvolte nella costruzione di un orologio solare: astronomia, matematica e trigonometria, lingue classiche, geografia, filosofia, storia, architettura…

D - Siete anche autori di un interessante ed economico Manuale sulle Meridiane che, data la crisi editoriale in atto, trova difficoltà di stampa.

R - L’idea del manuale sulle meridiane ha un’antica genesi. Con mio fratello avevamo ideato quindici anni or sono di realizzare un testo informativo sugli orologi solari del comprensorio camogliese. Da lì è nata l’idea di un vero e proprio itinerario che si può “smarcare” in una giornata e che parte da Camogli centro e si snoda per le sue frazione per terminare a Punta Chiappa. Vengono presentati con immagini e schede dieci quadranti solari, inoltre il manuale contiene una guida gnomica e storica su Camogli, direi che l’opera è piuttosto interessante e di sicura popolarità sia per il turista che per l’appassionato.

D - Il vostro Manuale é consultabile sul sito?

R - Non è stato inserito in alcun sito di Internet poiché desideravo attendere la possibilità di pubblicarlo in ambito cartaceo e localmente. Spero di aver presto quest’opportunità.

D - Le Meridiane sono forse lo strumento più fotografato dai turisti. Chi é attratto maggiormente da questa curiosità: gli anziani o gli studenti? I locali o i ‘furesti’ ?

R - Tutti sono attratti dalle meridiane. Intanto dagli appassionati che detestano scoprire quei quadranti solari abbandonati e poi sono assetati di scoprirne nuovi che rappresentano magari nuovi tipi di calcolo. Pensi che al giorno d’oggi esistono delle vere e proprie competizioni tra cadranièr internazionali, il primo premio va a colui che costruisce l’orologio solare più complicato e più geniale, non le sto a dire i calcoli attraverso i quali li progettano. Gli anziani sono curiosi di controllare il funzionamento dell’orologio solare e lo confrontano con il loro orologio da polso e si vantano di sapere perché esiste una certa differenza. Gli studenti sono coinvolti nello studio delle meridiane poiché la loro storia è, come abbiamo già detto, di natura interdisciplinare e pertanto è una materia estremamente didattica. Basta vedere certi siti web di alcune scuole che riportano le realizzazioni di orologi solari fatte da studenti anche non nautici. I “furesti” che passeggiano nelle nostre “crose” sono affascinati dai quadranti solari che incontrano. Pensi che a fine ‘800 esistevano degli gnomonisti a tempo perso che costruivano meridiane nelle case dei palazzi per guadagnarsi un piatto di minestra…eh sì, storie d’altri tempi.

D - La conoscenza della Meridiana, quale ‘patrimonio storico-culturale’ del nostro Paese, non dovrebbe trovare spazio e diffusione sui testi scolastici delle scuole nazionali?

R - Nel 1998, a Camogli, tenni una conferenza sugli orologi solari presso un’associazione culturale. La sala era gremita, voleva perciò dire che la gente – di ogni età - era interessata all’argomento. Qualcuno dei presenti mi fece notare che la cultura delle meridiane è ormai sfiorita tra la gente comune e purtroppo questa è in effetti la tendenza odierna. Nell’epoca di Internet dove tutto si ottiene subito e quindi velocemente, non c’è posto per uno strumento che si ostina a misurare il tempo com’è, cioè che non vuole accelerare come vogliono fare tutti. Le meridiane sono considerate dalla maggioranza delle persone degli oggetti obsoleti ed inutili, imprecisi e complicati e tale avversità è trasmessa anche a quel campo della didattica che tende a considerare le meridiane un argomento troppo classico, anche perché spiegare ad uno studente le scienze anzidette comporterebbe una certa quantità di tempo ed impegno. Pensi solamente a quest’esempio: se a scuola dovessi spiegare il funzionamento di un orologio al quarzo con tutti i suoi meccanismi e poi il funzionamento di una meridiana, ebbene, quale dei due argomenti susciterebbe di più la curiosità dell’allievo? Credo che non ci siano dubbi sulla risposta. In definitiva, l’interesse per gli orologi solari è sfortunatamente confinato a sporadici insediamenti, ma che per fortuna non tramonteranno mai, basti vedere in Internet le varie associazioni globali di gnomonisti.

D - Che lei sappia, i quadranti solari sono un patrimonio soltanto italiano che resiste nel tempo, oppure é una tradizione comune con il resto del mondo?

R - Appena l’Uomo intuì la cadenza dei giorni e delle stagioni, cercò di comprendere meglio quali fossero i meccanismi che regolavano il moto del Sole, se non altro per organizzarsi da vivere. Basti solo pensare al fatto che intorno al solstizio invernale i primi abitanti del nostro pianeta avevano il terrore che il Sole si abbassasse sempre più e che non vi fosse termine al freddo invernale; quando poi capirono che dopo il 21 dicembre il Sole si sarebbe di nuovo alzato - anticipando così le calde stagioni – decisero di festeggiare quella ricorrenza e di lì ebbe inizio il Natale che ovviamente non era ancora chiamato così.

Con questo esempio voglio dire che la cultura delle meridiane è globale. Il primo uomo usò sicuramente un pezzo di legno conficcato nel terreno e controllava così l’andamento dell’ombra prodotta, poi ci furono vari bacini di perfezionamento storico degli orologi solari: sicuramente i precursori furono nel l’Estremo Oriente e la zona del Tigri-Eufrate. Sembra proprio che quest’ultimi esportarono la scienza degli orologi solari in Europa. Nell’ambito greco-latino non vi furono grosse scoperte a riguardo. Eccelsero invece gli egizi che con i loro calcoli astronomici realizzarono – tra l’altro – degli interessanti quadranti solari. Va qui detto che l’incendio di Alessandria d’Egitto distrusse praticamente tutto lo scibile della scienza araba di quel tempo e tra quegli inestimabili documenti vi erano purtroppo anche le testimonianze dell’influenza araba sulla gnomonistica di casa nostra.

Negli anni fino al 200, in Italia si usarono molto gli orologi solari ad ore disuguali o canoniche, una sorta di meridiana imprecisa che marcava le ore di preghiera dei monaci benedettini, poi, sempre in Italia fu molto usata la meridiana ad ore italiche appunto, che marcava il tempo che mancava a mezzanotte e questa era molto usata dai lavoratori che volevano sapere fino a che ora ci sarebbe stata luce.

Ma la vera rivoluzione viene proprio dalla Francia, a fine ‘700, i cadranièr d’oltralpe realizzano un orologio solare le cui ore sono marcate dall’intera ombra dello sito, mentre tutte le precedenti l’ora solare era indicata solo dall’estremità di esso che si chiamava appunto gnomone. Quel tipo di meridiana – che ancor oggi è la più usata – venne subito esportata in tutti i paesi e soprattutto in Italia attarverso l’influenza napoleonica.

Dalle nostre parti gli orologi solari a parete sono pertanto quasi tutti a “quadrante declinante con stilo polare o alla francese”. In Piemonte però esiste una fitta cultura di quadranti solari, soprattutto nelle provincie più attigue al confine francese.

In definitiva, le meridiane appartengono a tutti e ci ricordano costantemente il nostro eterno legame tra l’Umanità e la Natura: per questo non le dobbiamo dimenticare.=

A cura di Carlo Gatti

Il restauro della Meridiana del porto di Camogli

Il restauro dell'orologio solare del Porto di Camogli e note di Gnomonica

(a cura del Com.te Bruno Malatesta)

Il Comandante Bruno Malatesta è un esperto di Gnomonica, ovvero di meridiane. I suoi studi d'astronomia nautica lo hanno introdotto agevolmente in questa disciplina, che rimane una delle materie più affascinanti dalle origini dell'Uomo. Nella realizzazione di quadranti solari, viene coadiuvato da suo fratello Mario, col quale ha realizzato vari orologi solari nei dintorni.

Va precisato che la scienza gnomonica o sciaterica, cioè quella che studia le meridiane, è, a sua volta, un insieme di discipline astronomiche, matematica, architettura, storia, geografia, lingue morte e chissà quant'altro. Studiare le meridiane o costruirle significa quindi immergersi nella sterminata cultura del genere umano.

Purtroppo, oggigiorno, solo pochi comprendono la vera valenza delle meridiane, che sono ingiustamente dimenticate e, a volte, addirittura cancellate dalle facciate dei nostri palazzi.

Introduzione

Fu durante una mia conferenza sulle “meridiane”, a Camogli, nel 1998, che incontrai l'indimenticato Com.te Gino Cortassa. Quella sera, nell'allora Circolo Culturale “La Nassa”, si parlò ovviamente anche degli orologi solari di Camogli, di quelli presenti al Civico Museo Marinaro, ma soprattutto dello stato di degrado del quadrante solare del porto di Camogli.

Il Com.te Cortassa, persona scientificamente molto preparata, in quell'occasione, volle fortemente promuovere un doveroso restauro di quell'orologio solare, sicuramente perchè rappresentava una delle varie esternazioni dell'educazione nautica ed astronomica dei Capitani di Camogli.

La meridiana prima del restauro/The sundial before the restoration

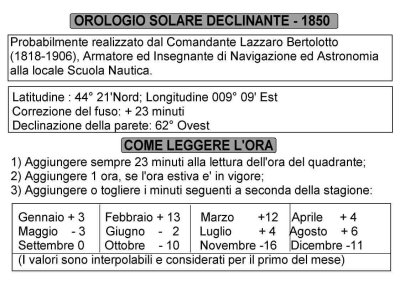

Storia della “meridiana” del porto

L'orologio solare del porto fu realizzato, secondo la data indicata nel quadrante, nel 1850, rappresenta cioè un bene architettonico e culturale di elevata valenza per la Città. Nel 1850, durante la grandiosa era dei “Mille bianchi velieri”, il problema di avere a bordo dei brigantini un cronometro preciso per la determinazione della Longitudine era praticamente risolto. A quel tempo inoltre, la preparazione degli studi astronomici era fondamentale per l'Ufficiale di Coperta. La determinazione del preciso punto nave in mare comportava vantaggi commerciali, evitando ritardi e, soprattutto, evitava alla nave di transitare in acque pericolose.

I cronometri però, andavano controllati e, a quel tempo, come succedeva anche per gli orologi dei campanili, l'unico sistema per verificarne il funzionamento era quello di confrontarli con le meridiane sulla terra ferma, rifasandoli per esempio, all'istante del Mezzogiorno Vero, cioè quando il Sole culmina alla sua massima altezza ed è appunto orientato verso Sud. In pratica, si determinava la differenza oraria tra l'ora marcata dal cronometro e quella della meridiana e con l'ausilio delle Effemeridi (pubblicazioni astronomiche), si correggeva finalmente l'orologio meccanico. Quest'operazione era chiamata “temperatura”.

Si può quindi affermare che, i brigantini di Camogli, una volta giunti in porto, potevano verificare la precisione dei loro cronometri confrontandoli colla meridiana della piazza. La stessa “temperatura” era sicuramente effettuata per rifasare l'orologio del campanile della Chiesa. In tutto questo contesto, si deve ricordare che fu proprio, in un secondo tempo, la radio a decretare l'inesorabile fine degli orologi solari. Infatti, il segnale orario trasmesso giornalmente e simultaneamente, rese praticamente molto precisi anche gli orologi meccanici di fine ‘800, relegando nell'oscurità, ingiustamente, i quadranti solari.

La prima domanda che mi posi fu: chi realizzò quel quadrante solare? Il primo ed unico nome papabile, sia per età e sia per preparazione fu, Lazzaro Bertolotto, il Capitano-Armatore-Professore. Richiamando l'argomento della formidabile preparazione astronomica dei Capitani camogliesi, viene quasi per scontato concludere che la realizzazione di un orologio solare è il coronamento della preparazione scientifica di un allora Capitano di velieri, ma anche l'attuazione del desiderio, frustrato da tempo, di vederlo funzionare, finalmente e splendidamente decorato sulla propria casa. Inoltre, gli orologi solari sono del tutto inservibili sulle navi, soggette ai movimenti del mare e questo rendeva più forte l'obiettivo di costruirne uno che poteva essere ammirato da tutti. Feci delle ricerche per far collimare le date della splendida carriera sulle navi e in Città di Lazzaro Bertolotto ma purtroppo, non ebbi mai quella prova decisiva.

Il quadrante del porto, appena realizzato non mostrava i nomi delle città che giacevano sulle linee orarie prima e dopo il Mezzodì di Camogli: furono infatti aggiunte in un secondo tempo. La vera curiosità era però la presenza della città di Lima, che giace tuttora a 6 ore a Est di Camogli, mentre nella realtà è ovviamente a 6 ore Ovest. Durante il restauro, tale particolarità fu comunque rispettata, tanto per rispettare l'integrità del bene culturale. Secondo una foto d'epoca infatti, sembra che i nomi delle città siano stati aggiunti ai primi del ‘900, forse colo scopo di arricchire il quadrante.

Successivamente, si sono avvicendati dei restauri, i quali hanno semplicemente ricalcato la tracciatura originale. Si può senz'altro affermare che originalmente l'orologio funzionava perfettamente poichè nessuno, ancor oggi, realizza una meridiana, il cui funzionamento sia impreciso e possa essere così verificato e mal giudicato dagli occhi di tutti. Nel tempo però, le linee orarie potevano aver subito distorsioni dovute a restauri frettolosi oppure, lo stilo poteva essere piegato per un danno ambientale (urto con oggetti estranei, panni da stendere). Insomma: si doveva verificare di nuovo tutto il suo funzionamento.

Alcuni dati gnomonici

Va chiarito subito che il termine “meridiana”, usato impropriamente per la maggior parte degli orologi solari, si riferisce solo a quello la cui facciata è rivolta esattamente a Sud, originando così lo stesso numero di linee orarie a cavallo della linea di Mezzodì, detta appunto “meridiana”. Generalmente però, le facciate delle case non sono rivolte esattamente a Sud, per cui, gli orologi solari tracciati su di esse presentano un numero diseguale di linee a cavallo di quella del Mezzodì a seconda che la parete sia esposta più a Est o a Ovest del Mezzodì (Meridione o Sud). Questi quadranti solari sono detti perciò “declinanti”. Per praticità, d'ora innanzi, chiameremo comunque “meridiana” anche questo orologio.

La meridiana di Camogli è del tipo declinante, ad ore francesi, con stilo polare. Declinante significa che il suo quadrante è esposto non a Sud ma verso Est o Ovest, in questo caso, “declinato” a Ovest. Risulta quindi evidente che vengono rappresentate più ore pomeridiane che mattutine. Le ore sono francesi poichè fu proprio alla fine del 1700 e quindi con l'influenza napoleonica che vennero esportati “les cadrans solaires” realizzati dai loro artefici, i famosi "cadraniers". Non a caso, a Ruta, che fu sede di una guarnigione napoleonica, si trovano due meridiane francesi (ahimè in degrado), una sul campanile della Chiesa (usata sicuramente per la “temperatura” dell'orologio e una sulla facciata della casa dinnanzi al piazzale della Chiesa stessa).

Ecco come ha origine un orologio solare declinante: le linee orarie risultanti dall'incastro del quadrante generatore con un piano che non sia diretto a Sud, sono asimmetriche. Nella pratica si usano formule trigonometriche per ottenere dette linee orarie proiettate sul piano di riferimento/Theoretical principles of sundials

Le ore francesi dicevo, rappresentano l'ora della meridiana proiettando su di loro l'intera ombra dello stilo; queste linee orarie hanno origine in un punto solo. Prima d'esse, in Italia veniva usato il quadrante “ad ore italiche” il quale marcava l'ora tenendo conto della proiezione della sola estremità dello stilo sulle linee orarie che avevano origine in punti differenti. Le linee francesi poi, sono di più facile lettura, insomma, per quei tempi era una vera rivoluzione nella misurazione del tempo e tutti vollero ovviamente allinearsi con le nuove tendenze d'oltralpe. Completava la tracciatura una mezzaluna intorno al punto d'infissione dello stilo: anche quest'elemento apparteneva alla scuola francese del quadrante.

Lo stilo è del tipo polare, ovvero giace su una linea che unisce idealmente il Polo Sud a quello Nord. In pratica, si considera che tutto, meridiana, facciata della casa, eccetera, giri intorno ad esso colla relatività del moto apparente del Sole. La meridiana di Camogli è di stesura molto semplice. La linea di Mezzodì, che è verticale, segna l'ora del passaggio del Sole al meridiano del posto. In effetti, un orologio solare serve proprio a segnare il tempo secondo la propria località. Ai tempi passati, non va dimenticato, non esistevano le varie Convenzioni sui Fusi Orari e si viveva in maniera “locale” e non globale come adesso.

Ovviamente c'è la maniera per ottenere il tempo orologio da quello della meridiana e qui comprendiamo che dobbiamo tenere conto appunto delle leggi sulla misurazione del tempo introdotte dall'Uomo alla fine dell'800.

Targa esplicativa del funzionamento della meridiana del Porto/How to read the sundial time

La prima correzione è quella dell'Equazione del Tempo: sappiamo bene che la Terra segue un'ellittica intorno al Sole durante l'anno. Ne consegue che il moto apparente del Sole Vero non è costante, ovvero certi mesi e più veloce, altri più lento. In pratica, il Sole Vero non passa esattamente dopo 24 ore al meridiano di una stessa località. Si creò così, per Convenzione, il Sole Medio, di moto costante apparente intorno alla Terra. La differenza in minuti e secondi tra questi due moti nell'arco dell'anno è detto appunto Equazione del Tempo. Questa correzione è riportata annualmente nelle Effemeridi ma, con buona approssimazione, anche una tabella indicativa è sufficiente e costante per qualche anno.

La seconda correzione è quella dovuta alla posizione di Camogli rispetto al meridiano passante per il Fuso dell'Europa Centrale (Monte Etna). Questa è una correzione fissa e più semplice: se Camogli è a 9°09' di longitudine Est e il meridiano dell'Etna è ovviamente a 15° di longitudine Est, ne sonsegue che il Sole passa prima ovviamente in Sicilia e arriva su Camogli 5°51' dopo, ovvero 23 minuti e 24 secondi.

La terza correzione è quella dovuta all'Ora Estiva: vanno ovviamente tolti o aggiunti 60 minuti a seconda del periodo annuale.

Ecco un esempio per ottenere il tempo orologio da quello della meridiana:

- Ora indicata dalla meridiana di Camogli il 1° Agosto 2006 = 14:30

- Equazione del Tempo per il 1° Agosto = + 6 min 20 sec

- Correzione del Fuso (Etna-Camogli) = + 23 min 24 sec

- Correzione Ora estiva = + 60 minuti.

Correzione totale = + 1ora 29minuti 44secondi e quindi,

ora orologio = 15:59:44 .

Certo, la meridiana avrebbe potuto essere stata realizzata con più funzioni: lo stilo per esempio, se fosse stato di una specifica lunghezza, avrebbe potuto segnare anche tutte le stagioni dell'anno. Inoltre non venne scritto nessun motto, che poteva invece dare più lustro all'opera. Comunque sia stato, la meridiana è bella così ed andava salvata e restaurata al più presto.

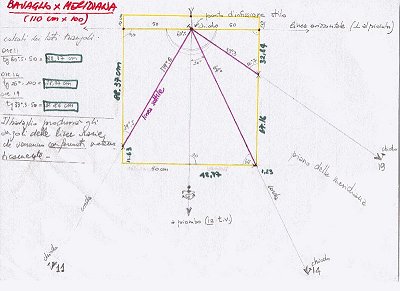

Il cosiddetto "bavaglio", che venne applicato alla meridiana, prima e dopo, per controllare la bontà dei calcoli di restauro/Workshop sheet to verify the sundial

Preparativi

Si creò un Comitato, presieduto dall'infaticabile Com.te Cortassa, che ebbe come principale obiettivo quello di rimisurare il quadrante solare (c'era infatti qualche scarto pomeridiano anomalo tra Tempo Vero e Tempo Fuso) e di ritracciarlo. Inoltre, lo stilo metallico era leggermente piegato, così da compromettere la corretta lettura solare.

Il Comitato, formato interamente da camogliesi coinvolti in varie iniziative e realtà, si preoccupò dei vari permessi per l'uso di carri-gru, di essere aggiornato sui lavori di restauro dell'intera facciata dell'immobile dove la “meridiana” era raffigurata, della realizzazione dello “spolvero” che avrebbe originato la nuova stesura del quadrante. Va quindi detto che il restauro dell'orologio ha comportato il ricalcolo di tutte le linee orarie e dei parametri dello stilo (lunghezza ed inclinazione).

Con l'ausilio prezioso del Com.te Cortassa e di mio fratello Mario, misurai i dati dell'orologio antico nell'Estate del 1998, la sua effettiva declinazione, le linee orarie, angoli, stilo. Ottenni inoltre dal pittore Ino Lavarello un lucido tracciato a mano di riferimento e quindi iniziai il tracciamento dello spolvero nuovo.

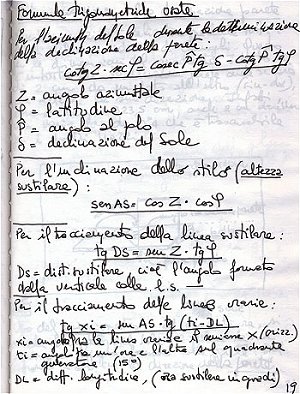

Il canovaccio usato per risolvere le formule trigonometriche relative alla declinazione della parete, le linee orarie e i parametri dello stilo della meridiana di Camogli/Calculation sheet of the sundial specifications (© B.Malatesta)

Va detto che lo spolvero è necessario per evitare di tracciare direttamente a parete le linee orarie e può essere usato altresì per un restauro futuro.

Lo spolvero

Su una parete libera venne composto lo spolvero, sul quale furono tracciate in bolla ed a piombo le linee verticali e di riferimento. Successivamente, appena individuato il punto d'infissione dello stilo, vennero originate le linee orarie che furono tracciate con calcoli trigonometrici a segmenti: questa soluzione permise di evitare errori di tracciamento dovuti alla lunghezza eccessiva delle stesse. Lo spolvero venne completato colle scritte ed i numeri a seconda dell'originale, soprattutto con l'aiuto di fotografie particolari.

Lo spolvero usato per il tracciamento del quadrante solare. E' ora conservato al Civico Museo Marinaro/The pounce sheet of the sundial (photo Com.te G.C. Lemmi)

Va ricordato che lo spolvero di questo restauro è conservato nel Civico Museo Marinaro di Camogli ed è pronto ad essere impiegato per il prossimo intervento. I calcoli per il tracciamento delle linee orarie vennero eseguiti con formule trigonometriche e confrontati con le linee orarie originali; vennero quindi effettuate leggere modifiche alla prima stesura del tracciato.

La realizzazione

Il 31 Marzo 2002, si verifica la sovrapposizione della linea verticale a piombo coll'ombra dello stilo, misurata alle ore 12:28, Mezzogiorno Vero: è la conferma che i calcoli sono precisi/Verification of the shadow

Tra la progettazione e la realizzazione a parete passò qualche tempo per aspettare la conclusione dei lavori di restauro della facciata dell'immobile di Piazza del Porto.

Lo spolvero è applicato alla parete/The pounce sheet is posted on the wall (photo Com.te G.C. Lemmi)

Nel mese di Aprile del 2002, la ditta edile dell'immobile, infisse il nuovo stilo, applicò lo spolvero a parete e ridipinse la meridiana, con l'ausilio dell'esperto pittore in facciate d'epoca, Ino Lavarello.

Mario Malatesta assiste il tracciamento dell'orologio solare/Mario Malatesta assists the sundial tracking (foto Com.te G.C. Lemmi)

L'opera si poteva dire completata e, dopo le verifiche di funzionamento, il Comitato si sciolse.

La meridiana ai giorni nostri/The sundial, nowadays

Finalmente Camogli aveva ritrovato la sua meridiana per essere ammirata da tutti i viandanti che transitano sotto di essa e oggi, "lei" gioisce quando rammenta alla gente che il Tempo è eterno.

A cura di

Carlo GATTI

Rapallo, 11.06.12

NEL MONDO DEI LEUDI

NEL MONDO DEI LEUDI

Il Leudo racchiude buona parte della storia marinara della Liguria. A Riva Trigoso, ogni famiglia possedeva un Leudo

Il Leudo é stata una imbarcazione da carico, probabilmente, di origine catalana. Simile l’albero inclinato, la coperta a ‘schiena d’asino’, il bolzone ed anche le linee d’acqua. Ed é anche vero che in tutta la Linguadoca-Roussillion si respira la stessa tradizione di Riva Trigoso e Sestri Levante. Nessuno da quelle parti trova il coraggio di liberarsi dei vecchi ‘Catalani’ (Leudi) che si trovano dappertutto, ormeggiati nei porticcioli, imbalsamati davanti alle scuole, nelle aiuole tra i fiori, disegnati sulle maioliche che ornano gli edifici, oppure sono forgiati sui cancelli in ferro battuto. Non manca quindi l’iconografia che racconta d’antiche campagne dell’acciuga che si perpetua ancora ai nostri giorni con gli stessi mezzi ormai motorizzati. A Collioure, Banyuls, Port au Vendres e dintorni, l’attività economica principale, dopo quella turistica stagionale, é la rivendita di acciughe sotto sale e sott’olio di grande qualità. Nella sezione Navi e Marinai-Saggistica navale di questo sito, trovate un racconto dedicato all’argomento. Si chiama MISTRAL.

Siamo indotti a pensare che le condizioni climatiche meteo-marine, ma anche quelle orografiche, corografiche e geografiche-portuali della Francia catalana siano del tutto simili a quelle della nostra Riviera e che le tradizioni commerciali nei secoli passati abbiano anche favorito scambi culturali di marineria tecnica, costruttiva, cantieristica ecc... Da noi il Leudo era principalmente adibito al trasporto di vino, olio, derrate varie, ma anche a quello di carbone e sabbia da costruzione importata dalla foce del Magra, dalla Sardegna e dalle Maremme.

Lo scafo appariva goffo e panciuto, ma era sicuro e manovriero. Navigava con equipaggio ridotto e ormeggiava dovunque senza problemi. La sua coperta ricurva imbarcava mare vivo e lo scaricava immediatamente dagli ombrinali senza accusare, per questo, pericolosi sbandamenti. La sua ampia vela latina era sostenuta da una lunga antenna, ed era in grado di bordeggiare grazie all'albero fortemente inclinato in avanti come gli antichi sciabecchi arabi. Il lungo bompresso acchiappava tanto vento sulla prua e dava slancio e penetrazione allo scafo che, come vedremo, aveva molte peculiarità tecniche di assoluta originalità e funzionalità. Di questa collaudata imbarcazione si vedono oggi soltanto alcuni ‘esemplari’ naviganti, grazie soprattutto alla passione di quei pochi skipper-armatori, che sono gli unici eredi, testimoni e portatori di una eredità storica meravigliosa.

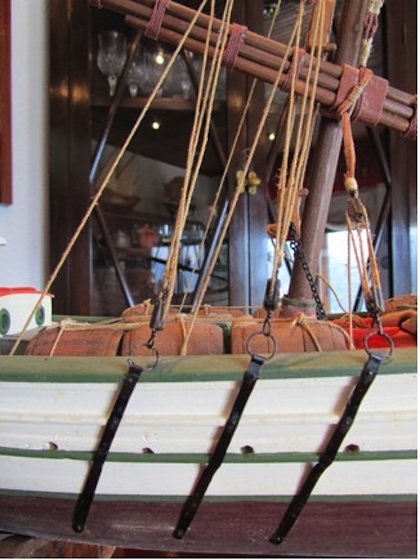

Le foto che seguono sono state scattate nel Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari per gentile concessione del Comandante Andreatta, Direttore e Curatore del Museo stesso.

Modello di ‘Leudo vinacciere’

(Museo Marinaro Tommasino-Andreatta, Chiavari-foto C.Gatti)

Modello di ‘Leudo vinacciere’ visto dall’alto

(Museo Marinaro Tommasino-Andreatta, Chiavari-foto C.Gatti)

Modello di ‘Leudo vinacciere’ con le vele inferite

(Museo Marinaro Tommasino-Andreatta, Chiavari-foto C.Gatti)

Molti particolari tecnici sono visibili in questo modello di ‘Leudo vinacciere’

(Museo Marinaro Tommasino-Andreatta, Chiavari-foto C.Gatti)

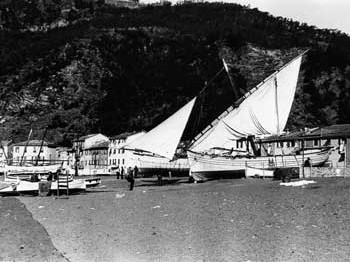

Due Leudi in primo piano. Mostra Mare Nostrum Rapallo 2010- ( foto C.Gatti)

In alto sulla bacheca un Leudo rivano. Mostra Mare Nostrum Rapallo 2010 – (foto C.Gatti)

Una mitica FLOTTA di LEUDI ci lega al Nostro Passato Marinaro

Sebbene siano ormai in via d’estinzione con il loro ‘mitici’ personaggi, i Leudi sopravvivono intatti nella nostra letteratura locale, con un’imponente iconografia, ma soprattutto esprimendo il sentimento d’appartenenza ad una tradizione marinara che affonda le sue radici nei secoli e si estende per tutto il Mediterraneo. Non vi é nulla quindi da meravigliarsi se nel comune sentire, il Leudo rappresenta una solida ‘maglia di unione’ per la gente di mare, e non solo, della nostra Riviera.

I 5.000 capitani di mare sfornati dai nostri Istituti Nautici rivieraschi compivano nella bella stagione, ben prima dell’agognato diploma, i primi passi ‘marinari’ proprio sui Leudi, durante la celebre campagna delle acciughe alla Gorgona. Era un rito d’iniziazione, e su questi Leudi minori i futuri ufficiali imparavano innanzitutto a camminare con il piede marino, a convivere con la severa gerarchia ‘familiare’ e s’abituavano a mangiare gallette, pesce vivo, caponate, a dormire su quell’arcuata e scomoda coperta che spesso era spazzolata da mare vivo. Questa dura palestra era soltanto l’inizio di una carriera che continuava nelle estati successive sui Leudi maggiori che arrivavano in ogni angolo del mare nostrum, da Gibilterra al Mar Nero. Per i lettori del nostro sito abbiamo scelto due ‘pezzi’ dello stesso autore: Pietro Berti, un amico, un ricercatore appassionato della nostra storia. Pietro conosce il mare, ma soprattutto il lavoro sul mare che ha esercitato su navi importanti. Il suo range é molto vasto ma, a mio avviso, Pietro dà il meglio di sé nel raccontare il ‘mondo del Leudo’, all’interno del quale si muove con la naturalezza di un membro dell’equipaggio, con la competenza di un costruttore navale, con la maestria di un maestro d’ascia, con la passione di un modellista di valore. Con lui c’imbarchiamo volentieri sul Leudo la cui parola evoca in noi ricordi giovanili di personaggi, di vele e di scafi che imperlavano di bianco il nostro Tigullio e ci ricordano una Rapallo che non c’é più.

Tombolo e Leudi a Rapallo

Rapallo 1902 – Leudi alla fonda davanti a Langano

La Rapallo che non c’é più... (Foto Agenzia Bozzo-Camogli)

Molti di noi, forse inconsciamente, scelsero poi la ‘via del mare’ proprio per quella fantasia e curiosità che ci riempivano gli occhi, ogni qual volta li vedevamo risalire il golfo e approdare sicuri con le botti di vino e di olio in coperta, ma anche con quel profumo dolciastro che aveva sapori lontani...

Carlo GATTI

Rapallo, 02.06.12

LEUDO LIGURE VINACCIERE

di Pietro Berti

Il Leudo è una tipica imbarcazione del Mediterraneo, le cui origini sono tuttora incerte: una delle ipotesi più plausibili ne fa risalire la nascita al Medio Evo.

In origine l'imbarcazione presentava un armo a due alberi inclinati verso prora con vele latine; successivamente avrebbe perso l'albero di trinchetto, sostituito da un bompresso con fiocchi, che rendeva il Leudo più agile da manovrare. Caratteristica era la forma a uovo dello scafo, con il bolzone dei bagli molto arcuato.