IL "BAGNUN" DI RIVA TRIGOSO (SESTRI LEVANTE)

IL BAGNUN

di

Riva Trigoso-Sestri Levante

La Stagione Estiva 2023 è ormai alle porte e con essa si riparla di SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI nostrane che celebrano intimamente il forte legame tra il territorio, i suoi abitanti e tanti turisti in cerca di emozioni. Quest’anno il sentimento di appartenenza è sentito maggiormente ed è atteso con una esplosiva eccitazione generale dalla collettività per cancellare tutti insieme i tristissimi ricordi lasciati nel Paese dal Pandemia Covid-19.

Tra le tante SAGRE, che in seguito elencheremo, come Associazione Marinara, abbiamo scelto una tra le più “salmastre”: IL BAGNUN per farla conoscere o semplicemente ricordare nostalgicamente anche ai tanti AMICI liguri che ci seguono da molto lontano….

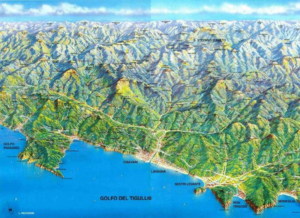

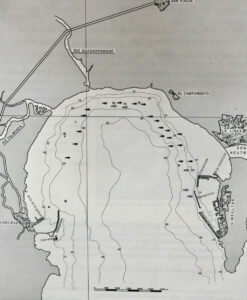

Le mappe che seguono servono ad orientare i turisti per raggiungere la meta che stiamo per raccontare.

Per dare un’idea del programma, non essendo ancora stata pubblicata la locandina del 2023, riportiamo quella dell’anno scorso:

Sagra del Bagnun a Sestri Levante- Riva Trigoso

sabato 15 luglio 2023 a Sestri Levante, Genova

Secondo il responsabile regionale di Fedragricpesca-Federcopesca Augusto Comes, queste sono manifestazioni che fanno bene al territorio. «Permette di far conoscere il prodotto del pesce azzurro. Sestri Levante è un po’ la capitale dell’acciuga, in Liguria. Abbiamo necessità di far fronte ad un mondo che si è globalizzato, far capire che c’è un’economia locale, ci sono prodotti di giornata freschi. È vero che il settore pesca ha dei costi ma si può incidere sui ricavi».

L’idea di realizzare la sagra del BAGNUN non poteva che venire ad un illustre personaggio di Riva Trigoso che ora andremo a conoscere da vicino.

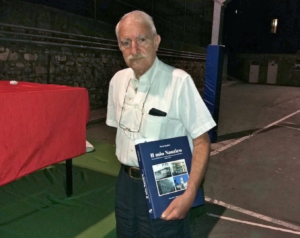

Il Bagnun, dal 1960, è anche qualcosa di più. Da un'idea di Edoardo Bo, (nella foto) si cominciò ad organizzare una serata, tradizionalmente nel penultimo fine settimana di luglio, durante la quale venivano offerte ai cittadini e agli ospiti generose porzioni della celebre zuppa di pesce.

Breve Biografia:

EDOARDO BO (Trigoso di Sestri Levante-14.7.1923- Trigoso-27.3.2015). Aveva 91 anni.

Aveva continuato la sua attività di pubblicista e scrittore fino a qualche anno fa, poi, dopo la scomparsa dell’amatissima moglie Elsa, la sua vita era cambiata. Edo aveva perduto il suo antico ardore, il suo spirito di combattente di mille battaglie. La famiglia, i cantieri navali di Riva, i giornali, la Croce rossa. La sua vita è ruotata intorno a valori importanti e alle sue grandi passioni. Nel sottocomitato rivano ha operato per 44 anni, da volontario, da autista, poi da presidente. I suoi lunghi anni di volontariato gli sono valsi la medaglia d’argento, massima onorificenza che gli fu consegnata da Maria Pia Fanfani, presidente nazionale della Cri.

Nel mondo dell’informazione levantina dal 1950 in avanti, forse senza nemmeno accorgersene, Edo aveva inventato il ruolo del corrispondente nel senso più vero e ampio del ruolo. Andava ovunque con la sua Lambretta che riportava sullo scudo anteriore i nomi delle testate della Rai e dell’agenzia Ansa. Ma collaborava anche con Il Secolo XIX e gli altri quotidiani genovesi, con il Corriere della Sera, La Stampa e Stampa Sera e con altre testate, compresa Telepace fin dalla sua fondazione.

Consigliere Comunale di Sestri Levante dal 1960 al 1980 e Assessore allo sport e Turismo dal 1969 al 1975, Vice presidente dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, Presidente del Comitato Cittadino Manifestazioni Rivane, promotore di iniziative turistiche, culturali e folcloristiche di cui “Il Leudo - Timone e Ancore d'Oro”, la “Sagra del Bagnun” e della posa sullo scoglio dell'Asseù della Croce a ricordo dei Caduti del Mare.

Il nome di Edoardo Bo, per 44 anni, è stato legato soprattutto alla Croce Rossa Italiana di Riva Trigoso, di cui fu Presidente sino al 1997.

Medaglia d'Argento della Croce Rossa italiana e del Premio "Castrum Sigestri 1977 quale Sestrese dell'Anno, per le attività sociali.

Melvin Jones Yellow, per attività umanitaria del Lions Club International.

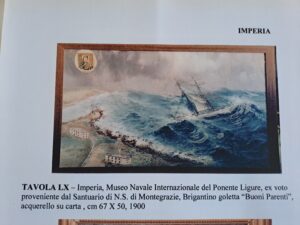

Dello stesso autore:

II Leudo nella Storia di Riva Trigoso e della Liguria, 1986, Grafiche Bi-Essepi di Novero di Segrate (Mi)

Riva Trigoso e il suo Leudo, 1987, Edizioni Sagno

Riva Trigoso, il Cantiere e la sua Storia Centenaria, 1991, Tipolito Olona di Copiano (Pv)

Il Leudo Rivano, 2001, Arti Grafiche Lux Genova.

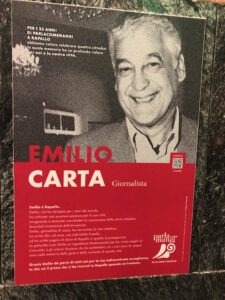

IL SECOLO XIX

22 Luglio 2019 alle 10:09

Nello, il decano del Bagnun «Ecco il segreto del piatto che fu dei nostri marinai»

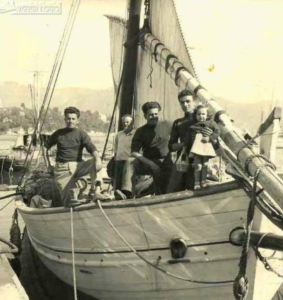

Nello Trinca (a destra), decano dell’Associazione Bagnun di Riva Trigoso, in compagnia di un altro cuoco, Gianremo Moisello Novant’anni, da trentacinque nell’associazione rivana che promuove la sagra, è uno dei quattro cuochi: quest’anno sono state servite 4.200 porzioni.

Questa bella intervista che segue è ridotta alla parte gastro-marinaresca. Essa è apparsa sul SECOLO XIX il 22 Luglio 2019 e dà l’idea del BAGNUN di Riva Trigoso per come è pensato, vissuto e realizzato nella sua originale e fedele TRADIZIONE da uomini che amano la propria terra e che nel BAGNUN scoprono la propria spiritualità che si sposa con il mare e la sua storia locale.

…….

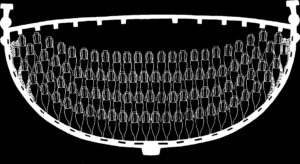

Entrato nell'associazione, Nello si è fatto strada entrando nella ristretta cerchia dei cuochi del bagnun: «I soci sono un centinaio, ma i cuochi sono quattro: io, Aldo Fois, Ennio Zolezzi e Gianremo Moisello, anche se ci teniamo molto a ricordare Josè Vallerio, che non c'è più». La ricetta è semplice, ma per prepararla al meglio ci vogliono anni, dicono, soprattutto se, al posto che farla in casa per tre o quattro persone, si tratta di cucinare come quest'anno 800 chili di acciughe: «Il procedimento comunque è sempre uno solo – spiegano – si parte dal soffritto con olio, cipolle, aglio e prezzemolo. Si aggiungono una spruzzata (nel calderone di ieri ben 12 litri) di vino bianco, quindi il pomodoro e si lascia cuocere per circa due ore».

La fatica, a questo punto, è quella di pulire le acciughe e non per niente da alcuni anni il Bagnun chiama a raccolta dei volontari per «destettarle», ovvero rimuovere testa e interiora. Le acciughe vengono poi tuffate nel sugo allungato con acqua bollente salata e fatte cuocere per cinque minuti. Il piatto finale si completa con il terzo protagonista, la galletta del marinaio, messa a pezzi ad ammorbidirsi nel sugo.

«Questa era una ricetta che si componeva delle merci di scambio dei nostri marinai che partivano sui leudi, pescavano le acciughe con la “mannata” e le scambiavano con pomodori e il resto».

Di tempo ne è passato da quando il bagnun si cucinava sulla “gnafra” dei leudi e da quando per la prima sagra si usarono «il calderone di rame che serviva per tingere le reti con il “ruscu” e un remo per mescolare».

Certo è che il bagnun conserva il suo fascino, e forse non solo: Valter Longo, noto biochimico originario di Genova e riconosciuto a livello mondiale tra i massimi esperti negli studi sull'invecchiamento, lo ha inserito tra 200 ricette italiane «della longevità».

Il bagnun di acciughe è uno dei sapori più tradizionali di Sestri Levante o, per essere più precisi, di Riva Trigoso. L’acciuga, pesce povero per eccellenza, incontra il pomodoro e la galletta del marinaio, in una ricetta che regala tutto il gusto del Mediterraneo. Questo piatto tradizionale veniva cucinato dai pescatori liguri.

Anziani e giovani si passano il testimone …

Anche l’occhio vuole la sua parte …

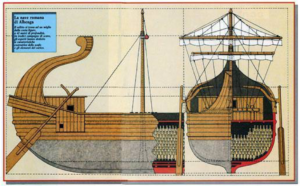

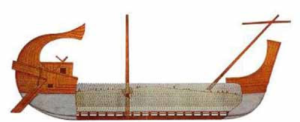

Piatto tipico degli ambienti di mare della Liguria, il Bagnun in origine si cucinava, con il bel tempo, a bordo dei LEUDI con cui i marinai liguri viaggiavano per commerciare nel ponente del Mediterraneo utilizzando un semplice fornello a carbonella.

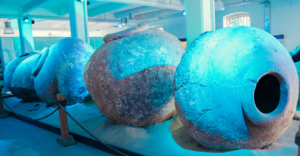

Un pane che potesse conservarsi per molto tempo era noto fin dall’antichità.

Il primo a parlare del pane per i marinai, panis nauticus, fu Plinio, ma se ne trova traccia anche in altre documentazioni storiche e anche gli scavi di Pompei hanno fornito molte informazioni!

Il panis nauticus ad esempio era una galletta forma di anello che si infilava in un bastone, mentre quello per i soldati durante le battaglie era il panis militaris castrensis!

Anche Cristoforo Colombo cita il bizcocho, biscotto o galletta, in una lettera a Isabella di Castiglia scrivendo del suo approvvigionamento durante la sua traversata verso le Americhe!

Tradizionalmente la Galletta del marinaio nasce a Camogli e nelle sue vicinanze, precisamente a San Rocco.

Il Panificio Maccarini (San Rocco di Camogli) le prepara fin dal 1885, secondo l’antica ricetta di famiglia, distribuendole in tutto il mondo!

Per la loro trasportabilità e conservazione, le gallette erano usate anche nelle campagne, a esempio durante la fienagione.

LA GALLETTA DEL MARINAIO

https://www.marenostrumrapallo.it/juan/

di Carlo GATTI

Unite ai prodotti degli orti e nelle dispense costituivano un pranzo sostanzioso durante il lavoro!

Le Gallette del marinaio sono alla base di alcune tra le ricette più tipiche e rappresentative di Genova e della Liguria.

Prima tra tutte il Cappon Magro, l’antipasto principe delle tavole delle feste e portata irrinunciabile a Natale.

STORIE DI MARE - IL CAPPUN MAGRO

https://www.marenostrumrapallo.it/cappun/

di Carlo GATTI

Con il passare del tempo ha conservato la semplicità originaria: lo si prepara, ancora oggi, con acciughe freschissime, cipolle rosolate, pomodori pelati, olio d’oliva extravergine e gallette del marinaio o pane biscottato.

NEL MONDO DEI LEUDI

https://www.marenostrumrapallo.it/nel-mondo-dei-leudi/

di Carlo GATTI

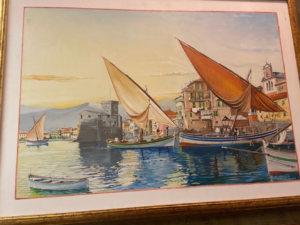

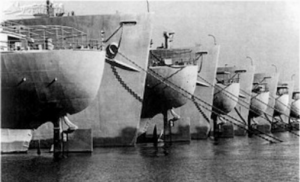

Leudi tirati in secco sulla spiaggia di Sestri Levante

ANCHE LA TRADIZIONE HA LE SUE RADICI NELLA STORIA …

Nato nel 1800, il BAGNUN era il piatto principale preparato a bordo dei LEUDI che lasciavano la baia di Sestri Levante per approdare nei porti del Mediterraneo, ma era anche il piatto dei pescatori che la cucinavano a bordo delle lampare su fornelli a carbone,

Veloce ed economica, questa gustosa zuppa univa due ingredienti tipici della marineria ligure e, soprattutto, levantina. Sono infatti presenti le acciughe e le gallette del marinaio, il pane dei naviganti!

Un tempo il Bagnun si mangiava quasi solo d'estate, ma con gli anni la pesca delle acciughe si è estesa anche nelle altre stagioni ed oggi quindi può essere preparato pressoché tutto l'anno.

Oggi il BAGNUN si prepara un po’ in tutto il Golfo Tigullio.

Un suggerimento colto al volo:

Il bagnun di acciughe è davvero molto semplice da preparare, facile e anche molto economico se comprerete le acciughe in offerta come spesso sono. L’unica raccomandazione che spesso si sente uscire dalla bocca degli specialisti è di non muovere le acciughe con il cucchiaio altrimenti farete una poltiglia informe. Per girare le acciughe nel tegame muovetelo leggermente in modo che il sugo smuova naturalmente le acciughe senza doverle toccare voi e poi…ovviamente preparatevi un sacco di pane per fare la scarpetta perché con tutto quel sughino è davvero d’obbligo.

INGREDIENTI

-

1 kgAcciughe (alici)

-

500 mlPassata di pomodoro

-

1 spicchioAglio

-

1Scalogno

-

4 cucchiaiOlio extravergine d'oliva

-

mezzo bicchieri Vino bianco

-

Sale

PREPARAZIONE

-Tritate finemente lo scalogno.

-Tagliate l’aglio a metà e privatelo dell’anima centrale.

-Pulite le acciughe togliendo la testa e la lisca ma lasciandole intere senza aprirle altrimenti si sfalderanno in cottura.

-Mettete in una pentola grande oppure in un tegame l’olio extravergine di oliva e fateli scaldare.

-Mettete a soffriggere lo scalogno insieme all’aglio per qualche minuto. Aggiungete la polpa di pomodoro, mezzo bicchiere di acqua e il vino bianco e mescolate.

-Fate cuocere a fuoco medio per circa 10 minuti in modo che il sugo inizi a restringere.

-Unite il sale e alzate la temperatura del fuoco al massimo in modo che il sugo diventi molto caldo.

-Adagiate le acciughe pulite e disliscate nella salsa di pomodoro e fatele cuocere per circa 5 minuti con il coperchio fino a che le acciughe saranno completamente cotte.

VARIANTI E CONSIGLI

Potete aggiungere anche il pepe se vi piace o anche prezzemolo tritato fresco al sugo di pomodoro ma consiglio di farlo a cottura già avvenuta.

Non aprite le acciughe quando andrete a pulirle altrimenti si sfalderanno completamente in cottura.

Bagnun di Acciughe.

L’origine di questa ricetta è antichissima: i marinai di Riva Trigoso, già intorno all‘800, cucinavano il bagnùn, a bordo delle lampare e dei leudi sui fornelli a carbone.

Un passo ancora più indietro nella storia ….

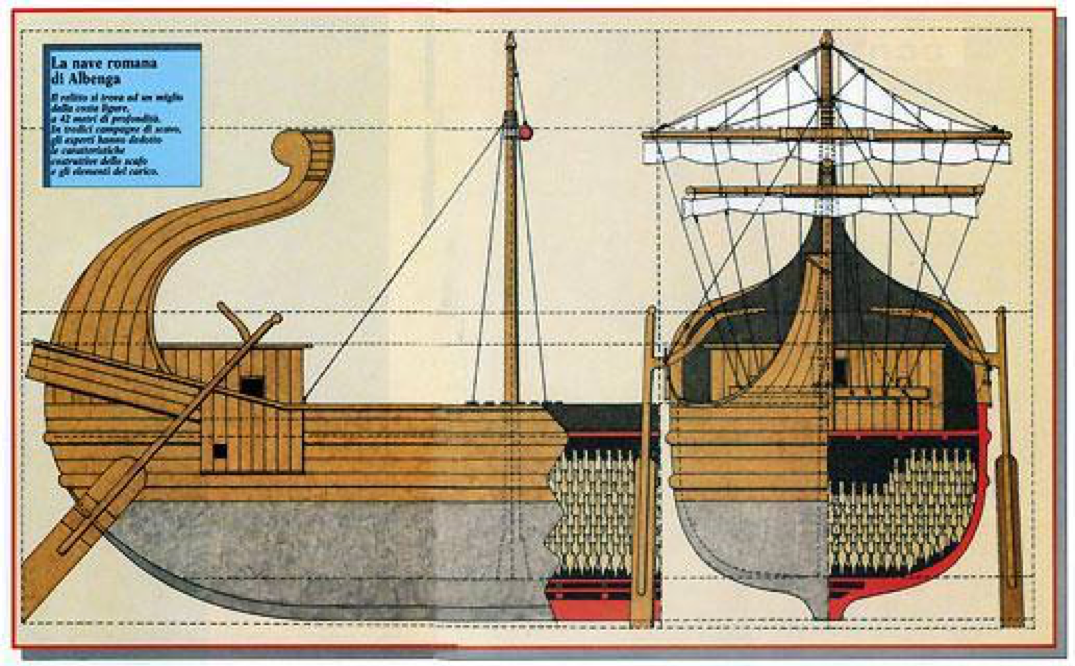

Per non addentrarci nei “millenari vicoli della Storia dell’alimentazione navale”, ripartiamo da pochi dati ma certi che risalgono alla Repubblica Marinara di Genova.

Per fare un esempio, nel 1338 circolano documenti in cui si evince la figura del “fornitore navale”, nei quali si dichiara che: il proprietario della nave deve garantire ad ogni singolo membro dell’equipaggio almeno 800g di biscotto al giorno.

Si specifica inoltre che sulle navi si servono: brodo di pesce, zuppe, cappon magro, capponata (galletta, acciughe salate, mosciame, olive, olio e sale) e la “mesciua” (ceci, fagioli, granfano).

Si scopre infine che a bordo dei legni veniva servita: una pasta condita con erbe e formaggio e frutta secca, condimento che potremmo ipotizzare essere un antenato del conosciutissimo pesto.

Proliferano quindi i fornitori del biscotto, che sono tenuti a giurare di fornire: un biscotto “bonus et idoneus” e gli eventuali disonesti sono soggetti a severe punizioni. Il comparto alimentare così descritto appare come un chiaro segnale di quanto il biscotto e il rancio venissero presi sul serio.

Scopro da un eccellente articolo sulla materia che a Candia (Isola di Creta), nel 1821, sono stati trovati dei biscotti, perfettamente conservati, risalenti al 1669! A parte l’improbabile gusto…sul quale si possono avere molti dubbi, ma nulla, penso, si possa obiettare sulla loro conservazione in questo modo accertata!

DALLE NOSTRE PARTI …

FESTE, SAGRE, MANIFESTAZIONI

questo è il sito di

|

Aggiornato 2

3

APPUNTAMENTI NEL LEVANTE LIGURE

Feste, sagre, manifestazioni.

* si svolge ogni anno nella stessa data. Cara sagra, quanto mi costi?

GIUGNO 2023

1...4/6 Genova Slow Fish - Coast to coast, al porto antico. Dettagli

1...4/6 Chiavari (Ge) Festival della parola, presso piazza N.S. dell'Orto, auditorium S.Francesco e Società Economica; dettagli su festivaldellaparola.eu

1...4/6 Lavagna (Ge) Lavagna in festa. Gi 1 ore 18 inaugurazione mostra fotografica del Corpo Bandistico cittadino, segue festeggiamenti per i 170 anni della Banda, alla Torre del Borgo. Ve 2 mostra mercato dell'artigianato e dell'hobbistica in piazza della Libertà; ore 9.30 "Anemmo i mòrti i ne ciamman" visita guidata al cimitero monumentale, prenotazioni 349.4109436; ore 11 concerto del Corpo Bandistico al Porticato Brignardello; dalle 17 esibizioni varie di ginnastica e karate in via N. Italia. Sa 3 ore 17.30-19.30 raduno musicale "Lavagna in musica" sfilata complessi musicali nel centro storico. Do 4 ore 9-22 Combat tour nel centro sportivo di via Ekengren; ore 10-12 sfilata complessi musicali nel centro storico. Dettagli

Ven 2/6 Mezzanego (Ge) Loc. Borgonovo L., "Giardiniera che passione" esposizione auto d'epoca e non solo, presentazioni, artigiananto, assaggi e passatempi, dalle ore 10 in poi.

2-3-4/6 Rapallo (Ge) Loc. Montepegli, festa della Madonnina del Ponte, dalle ore 19 stand enogastronomici, ore 21 serate danzanti: 2 "Pietro Galassi", 3 "Hurrà" con Dejanira, 4 "Antonio Maenza". Manifesto

2-3-4/6 Gattorna di Moconesi (Ge) Stand gastronomici dalle ore 19.30 in piazza della Croce Rossa: Ve 2 orch."Caravel"; sa 3 ore 15 Carnival party con pentolaccia, alla sera discoteca in maschera; do 4 dalle 15 Festa del Giocattolo, alla sera orch."William Zolezzi".

2001-2023: Paolino, da 22 anni in rete! |

8...18/6 Sestri L.(Ge) Andersen festival, dettagli

9-10/6 Cogorno (Ge) 36° Sagra dei testaiêu in loc. Belvedere, ore 21 ballo con orchestra: 9 "Daniele Cordani", 10 "Walter Giannarelli". Dettagli

Sab 10/6 Sori (Ge) Loc. Capreno, sagra della ciliegia e delle focaccette: ore 16 focaccette e ciliegie, ore 19.30 apertura stand gastronomici al coperto, ore 21 ballo con orch."Ornella's Group". Info tel.3917704642, prendere la strada provinciale 71 da Sori. Si svolge anche in caso di pioggia

10-11-12/6 Coreglia Ligure (Ge) Festa di S.Antonio al campo sport. Dalle ore 19.30 servizio ristoro con servizio ai tavoli, ore 21.30 ballo, ingresso libero: sa 10 "Fabio Cozzani", do 11 "Giannarelli e Pietrelli", lu 12 "Caravel". Sa 10 e do 11 laboratorio per bambini Manifesto

17-18-19/6 Genova Wine Experience, 1800 mq di esposizione, 300 espositori, al Genova Stadium lungomare Giuseppe Canepa 155 dalle ore 9.30 alle 20, Dettagli

Sab 17/6 Chiavari (Ge) Chiavari Vintage, per rivivere musica, stile, divertimenti e passioni degli anni 60-70-80, concerti e dj set "Diego Picasso", esibizione scuole di danza, esposizione auto e moto d'epoca, in piazza Roma (Luna Park per bambini) e piazza Matteotti (dalle ore 18 "The Beat Barons", "Naim & the Soul Machine")

Sab 17/6 Coreglia Ligure (Ge) Serata discoteca con dj Kelly

Dom 18/6 Conscenti (Ge) Marcia del GhiottoNE, mangialonga in val Graveglia, iscrizione adulti €23; dettagli

24/6...2/7 Genova The Ocean Race, the Grand Finale; info dettagli

30/6 1/7 Cogorno (Ge) Re Raviolo incontro gastronomico e danze ore 21: ve 30 "Macho", sa 1 "Raf Benzoni". Dettagli

LUGLIO 2022

1-2/7 Cogorno (Ge) Re Raviolo incontro gastronomico e danze ore 21: ve 1 "Alex Tosi", sa 2 "Raf Benzoni". Dettagli

1-2-3/7 Camogli (Ge) Festa patronale N.S. del Boschetto presso il Santuario, ore 19 stand gastronomico: ve 1 ore 22 concerto dei "Caravel", sa 2 ore 19 spettacolo burattini "Il mare raccanta", do 3 ore 18 incontro "Camogli sulla rotta delle acciughe" a cura del gruppo U Dragun

*1-2-3/7 Rapallo (Ge) Festività in onore di N.S. di Montallegro, festeggiamenti religiosi e civili: sparate di mortaretti e fuochi d'artificio nelle tre serate dopo le ore 22.30; do 3 ore 22.15 "incendio del Castello". Dettagli.

1-2-3/7 Sestri L.(Ge) Loc. Villa Tassani, sagra delle lumache, ore 19 apertura stand gastronomici, ore 21 ballo con orch.: ve 1 "Primavera", sa 2 "Caravel", do 3 "Paolo Bertoli"

1-8-16-23-29/7 Deiva M.(Sp) "DeivArte… sotto la luna" artigianato artistico e creativo di qualità, sul lungomare ore 19-24

*2-3/7 Chiavari (Ge) Festa patronale di N.S. dell'Orto:

Sa 2 ore 7.30/20 fiera estiva di merci varie, ore 21 concerto in p.zza N.S. dell'Orto.

Do 3 ore 21 processione, ore 23 circa spettacolo pirotecnico musicale sul lungomare.

2-3/7 Lavagna (Ge) Lavagna in musica, con la banda Città di Lavagna, Glenn Miller band di Bedonia, banda Luigi Pini di Fontanellato, banda Mons. G.Nava di Lurago d'Erba, banda di Rapallo: sa 2 ore 18 sfilata per le vie cittadine ed esibizione delle bande in piazza Marconi; do 3 dalle 10 sfilata per le vie cittadine e poi in piazza della Libertà concerto della banda giovanile di Lavagna, a seguire concerto della banda Mons. G.Nava. Manifesto

2-3/7 Sori (Ge) Loc. Sussisa, festa patronale di San Matteo: sa 2 ore 18 S.Messa, ore 18.30 apertura stand gastronomici, ore 21 danze con duo "Les Crikò"; do 3 ore 11 S.Messa, ore 19.30 apertura stand gastronomici, ore 20 vespri e processione, al termine sparata di mascoli, seguirà musica con "Mike from Campo" e i "Demueluìn"

Sab 2/7 Fontanegli (Ge) Sagra del raviolo, ore 19 menù fisso adulti a €20 bevande escluse, ore 21 discoteca e balli latini con "Lucio e dj Ditch", dettagli

2-9-22-30/7 Lavagna (Ge) Creativamente in libertà, artigianato artistico e creativo di qualità, piazza della Libertà ore 18.30-24

Mer 6/7 Conscenti (Ge) Esposizione auto, stand gastronomici e musica, area verde S.Pertini ore 19.30-24

Ven 8/7 Camogli (Ge) Bandinspiaggia, la banda cittadina suonerà brani di intrattenimento, ore 21, gratuito

Ven 8/7 Chiavari (Ge) Dionisio Festival, rassegna teatrale in piazza N.S. dell'Orto ore 21, ingresso gratuito: "Lettura Clandestina. La solitudine del satiro di Ennio Flaiano" Fabrizio Bentivoglio. Dettagli

Ven 8/7 Carasco (Ge) La compagnia Quelli de 'na vòtta presenta la commedia "O nêvo", giardini via Piani, ore 21

Sab 9/7 Fontanegli (Ge) Sagra del pansoto, ore 19 menù fisso adulti a €20 bevande escluse, ore 21 discoteca e balli latini con "Lucio e dj Ditch", dettagli

9-10/7 Sant'Olcese (Ge) Loc. Manesseno, Festa di Sant'Alberto e sagra della lumaca: sa 9 ore 19 apertura Stand Gastronomici e musica dal vivo con i "Tempo Perso"; do 10 ore 11 S. Messa, ore 12.30 e 19 apertura Stand Gastronomici, ore 17.30 S.Vespri e Processione, musica dal vivo con "Rossana e Laura". Dettagli

9-10/7 Camogli (Ge) Loc. S. Rocco, sagra della Capponadda, mercatino di prodotti locali: sa 9 stand gastronomico dalle 18.30 alle 21.30 con intrattenimento musicale in serata, do 10 stand gastronomico dalle 12.30 alle 22.

9...17/7 "Parole e voci sul mare" rassegna di serate d'autore ad ingresso libero sulla Terrazza Miramare, leggi i Dettagli.

9-10/7 Leivi (Ge) Proloco in festa - il ritorno, area sportiva S.Bartolomeo: ore 19 stand gastronomici, ore 21: sa 9 orch."Diego Sanguineti", do 10 tribute band "Tropico del Blasco"

9-10/7 Rezzoaglio (Ge) Loc. Lago delle Lame, Celtic Festival, gruppi storici, musica, cibo e bevande, Dettagli fb

9-10/7 Casarza Lig.(Ge) Loc. Bargone, Fragolata gastronomia e danze: 9 spettacolo danzante con la scuola di ballo "Master Ballet", segue dj Natta; 10 orch."Caravel", elezione miss fragola. Manifesto

10-11/7 Carasco (Ge) Loc. Sant'Alberto di Paggi, festa di S.Alberto. Do 10 ore 12.30 e 20 apertura stands gastronomici, ore 15 intrattenimento musicale con liscio e latini, ore 18.30 S.Messa e benedizione dei panini, ore 21 danze con orch."Primavera". Lu 11 ore 20 stands gastronomici, ore 21 danze con orch."Diego Sanguineti". Manifesto

15-16-17/7 Rapallo (Ge) Loc. S.Andrea di Foggia, festa N.S. del Carmine, stand gastronomici e ballo con ingresso libero: 15 "Giorgio Villani", 16 "Franco Bagutti e Omar Codazzi", 17 "Nicola Congiu". Do 17 ore 19 sparata di mascoli liguri, ore 23 spettacolo pirotecnico. Pullman gratuito con partenza dal cimitero di S.Pietro per la chiesa di S.Andrea.

Scopri gli Eventi in Genovese! |

Ven 15/7 Carasco (Ge) Concerto degli "Spirito nel Buio", tributo a Zucchero, giardini via Piani, sera

Sab 16/7 Chiavari (Ge) Dionisio Festival, rassegna teatrale in piazza N.S. dell'Orto ore 21, ingresso gratuito: "Perché leggere i classici. Da Calvino ad Umberto Eco" Francesco Montanari. Dettagli

16-17/7 Borzonasca (Ge) Sa 16 loc. Brizzolara, discoteca con dj Kelly, apertura stand gastronomici ore 21.

Do 17 loc. Pratomollo, Raduno annuale Alpini, pellegrinaggio alla Madonna delle Nevi: ore 10 colazione alpina presso l'area attrezzata, alzabandiera, ore 11.15 S.Messa, ore 12.30 rancio al sacco (sarà presente un chiosco con porchetta, salumi e formaggi, panini), la giornata sarà allietata dalla fisarmonica di "A.Kalle"

16-17/7 S. Stefano d'A.(Ge) Festival della scultura del legno, artisti e scultori del legno all'opera dalle ore 10 in via Razzetti, dettagli

16-17/7 Sesta G.(Sp) Sagra del raviolo nel parco S.Pertini, stand gastronomici, ore 21 ballo liscio con: 16 "Dove c'è musica", 17 "Caravel"

Mar 19/7 Conscenti (Ge) Festa delle Fisarmoniche con "Enrico Roseto" nell'area verde S.Pertini ore 20, serata con piatti locali e non.

Gio 21/7 Moconesi Alto (Ge) Spettacolo musicale

21-22-23/7 Camogli (Ge) Gi 21 "Artomude Quartet" concerto jazz-fusion con brani anni ‘80-‘90, Rivo Giorgio ore 21, gratuito.

22-23 Festa di Sant'Anna, stand gastronomici, musica e danze, p.le Padri Olivetani San Prospero, bus-navetta per raggiungere il luogo

Ven 22/7 Carasco (Ge) Carascomedy presenta "Salviamo il futuro", giardini via Piani, sera

Ven 22/7 Conscenti (Ge) "Cena con delitto", ore 19 serata enogastronomica, ore 21 presentazione del libro "San Nicolao di Pietra Colice" del prof. Benente con Mario Dentone

22...25/7 Gattorna di Moconesi (Ge) Sagra del raviolo, stand gastronomici e danze con ingresso libero: 22 "Area 69" segue dj set, 23 "Roberto Polisano", 24 "Gigi l'altro" dj set discoteca, 25 "Marco e il Clan". Manifesto

22-23-24/7 Chiavari (Ge) Sagra di S.Giacomo, dalle 19 capponadda e altre specialità tipiche, nel quartiere Rupinaro.

Ve 22 "Faber libera tutti! La libertà secondo Fabrizio De André", con Alter Echo e Napo, piazza Roma ore 21.

22-23-24/7 Leivi (Ge) Festa dell'olio d'oliva nell'area sportiva S.Bartolomeo, stand gastronomici e ore 21 danze con: ve 22 "Jolly", sa 23 "Marianna Lanteri", do 24 "Caravel" ore 18.30 premiazione produttori d'olio. Stand gastronomici coperti. Manifesto

22-23/7 Borzonasca (Ge) Festa della birra, stand gastronomici con 6 tipi di birra, dalle ore 21: ve 22 spettacolo danzante coi bambini, spettacolo comico con Alessandro Bianchi dei Pirati dei Caruggi, segue dj Kelly; sa 23 musica con "Fabio Casanova", segue discoteca 2 Crazy dj

22-23-24/7 Sestri L. (Ge) Loc. Riva T, Sagra del Bagnun: ve 22 ore 21.30 concerto filarmonica; sa 23 ore 19.30-23.30 distribuzione gratuita del bagnun, ore 21.45 ballo con orch."Primavera", ore 23.30 spett. pirotecnico; do 24 ore 12 stand gastronomici, ore 21.30 spettacolo musicale con orch."Discomania".

Sab 23/7 Chiavari (Ge) Festa del Perù: ore 10 visita guidata agli edifici che nel 1900 hanno ospitato gli undici consolati stranieri, prenotazioni allo 0185/323230; ore 21 in p.zza N.S. dell'Orto spettacolo di tango, ingresso gratuito.

Sab 23/7 Statale di Ne (Ge) "E...state a tutta birra" serata enogastronomica con musica di Massimo dj69

Sab 23/7 Deiva M.(Sp) Dj set generation sound, Schiuma party, spiaggia libera dalle ore 22

23-24/7 Lavagna (Ge) Festa dell'agricoltura nei giardini della scuola Riboli e p.za Innocenzo IV, stand gastronomici e ballo con: 23 "Sandro musica nel cuore", 24 "Diego Sanguineti".

Vuoi ridere? Clicca qui! |

23/7...4/8 Lavagna (Ge) Festivart, Festival di arte, poesia e musica di strada

23-24/7 S. Stefano d'A.(Ge) Campionato regionale di Trial, dettagli

Mar 26/7 Rezzoaglio (Ge) Loc. Parazzuolo, ore 16.45 festività di S.Anna; loc. Casaleggio, ore 18.30 Festa in Agorà, spettacolo di animazione per bambini

26-27/7 Camogli (Ge) Ma 26 "Questi posti davanti al mare" Giua e i Cantautori, live intenso e acustico, dalle sfumature jazz, che vede la canzone d'autore e la Scuola genovese protagoniste, Rivo Giorgio ore 21, gratuito.

Me 27 Reggae Roots, a seguire Dj set di musica giamaicana storica, Rivo Giorgio ore 21, gratuito

28/7...1/8 S.Salvatore di Cogorno (Ge) Il ritorno dei ravioli casalinghi, presso Croce Rossa, ore 19 stand gastronomici, ore 21 ballo con: 28 "Caravel", 29 dalle ore 22 discomusic con "Hypnoisia", 30 "Enrico Roseto", 31 "William band", 1 "Caravel"

Ven 29/7 Carasco (Ge) Premiazione miglior uliveto, a seguire concerto di Michele Fenati, giardini via Piani, sera

29-30/7 Mezzanego (Ge) Loc. Vignolo, festa S.Lucia, stand e serata danzante con: 29 discoteca "dj Kelly", 30 "Marino Castelli"; pista in acciaio, parcheggio con servizio navetta

29-30-31/7 Camogli (Ge) Festa sociale della Croce Verde, animazione e musica in spiaggia e stand gastronomici, Rivo Giorgio ore 21

29-30-31/7 Rapallo (Ge) Sagra dell'asado e del fritto misto di pesce, nel parco Nicolò Cuneo via Tre Scalini 7; ore 19 stand gastronomici, ore 21 musica con: ve 29 "Daniele Cordani", sa 30 "Fabio Cozzani", do 31 karaoke con Luca Carboneri. Info 351.6613084

29-30-31/7 Lorsica (Ge) Sagra della tagliata, cena e ballo con: 29 "Marino Castelli", 30 "William band", 31 "A.Kalle"

Sab 30/7 Gattorna di Moconesi (Ge) Notte bianca, dettagli

Sab 30/7 Rezzoaglio (Ge) Loc. Vicosoprano, commedia dialettale "O nêvo" comp. Quelli de 'na vòtta, ore 21

Dom 31/7 Chiavari (Ge) Dionisio Festival, rassegna teatrale in piazza N.S. dell'Orto ore 21, ingresso gratuito: "Ristrutturazione" Sergio Rubini. Dettagli

Dom 31/7 Sestri L. (Ge) Barcarolata, ore 21.30 baia di Portobello tradizionale sfilata di imbarcazioni con addobbi, premiazione; segue spett. pirotecnico

AGOSTO 2022

Mar 2/8 Conscenti (Ge) A Tavola in val Graveglia, serata di sapori tradizionali, accompagnati dalla musica di "Trio e Trio", area verde S.Pertini dalle ore 19.30.

Mar 2/8 Deiva M.(Sp) Spettacolo teatrale "Liberatutti" compagnia ScenaMadre, piazza Bollo ore 21.30 ingresso gratuito

Mer 3/8 S.Stefano d'A.(Ge) Fisarmonicando con orch."Paolo Bertoli" e ospiti, ore 21

4...7/8 Sestri Levante (Ge) Amici del Ponte in festa, parr. S. Stefano, stands e ballo con: 4 "Jolly", 5 "Caravel", 6 "Roller Folk", 7 "Angelo Minoli". Manifesto.

Ven 5/8 Zoagli (Ge) Festa Madonna del mare: ore 21.30 S.Messa sulla spiaggia, benedizione corona in riva al mare e posa lumini, ore 22.30 in piazza dj set in rosa con Rambo dj.

5-6-7/8 Sori (Ge) Loc. Canepa, festa patronale di Sant'Eusebio: ore 19.30 stand gastronomici. Ve 5 ore 21.30 ballo liscio con "Les Crikò"; sa 6 ore 21.30 palio degli asini, tutti in pista con "One More Time"; do 7 ore 20 vespro e processione, ore 21.30 concerto banda di Camogli. Manifesto

Ti piace il sito? Dillo a un amico! |

5-6-7/8 Lavagna (Ge) Quattro Palanche, affari e occasioni per le vie del centro, orario 9-23 (dom 9-13)

5-6/8 Rezzoaglio (Ge) Loc. Priosa, festa N.S. della Neve, dalle 18.30 stand gastronomici, serate danzanti: ve 5 ore 21 orch."William band", ore 22 distribuzione gratuita frittelle di mele; sa 6 ore 21 orch."A.Kalle", esibizione allievi della Janua Accademia Danze Ge. Ve 5 ore 16 Messa, Processione e pesca di beneficenza. Manifesto

5-13-19-26/8 Deiva M.(Sp) "DeivArte… sotto la luna" artigianato artistico e creativo di qualità, sul lungomare ore 19-24

Sab 6/8 Borzonasca (Ge) Loc. Brizzolara, sagra della porchetta, ore 19 stand gastronomici, ore 21.30 orchestra "Tonya Todisco".

Sab 6/8 Sestri L.(Ge) Sagra da sardenn-a pou feugo, distribuzione gratuita di sarde alla griglia, in p.tta M.Antonietti dalle ore 19; mostra di ceramiche modellate a mano da R.Giannotti

Sab 6/8 Maissana (Sp) Loc. Tavarone, Wild West, gastronomia, musica folk e dj set con Roberto Geo Cerchi

6-7/8 Cicagna (Ge) Notte Bianca fino oltre le ore 24: sa 6 a Cicagna, do 7 a Monleone.

6-7-8/8 Avegno (Ge) Loc. Salto, festa N.S. della Salute, ore 19 stand gastronomici e ore 21 danze con: sa 6 "Marco Rinaldi" e i suoi "Eroi Superbi", do 7 ore 10.30 e 20.30 S.Messa, lu 8 musica coi "Jolly". Si svolgerà anche in caso di pioggia (stands gastronomici al coperto) Manifesto

6-7-8/8 Coreglia Lig.(Ge) Loc. Canevale, festa di S. Giacomo, servizio ristoro; ore 21 ballo con: sa 6 "Primavera", do 7 "Caravel", lu 8 "Giannarelli Pietrelli". Do 7 ore 18 tradiz. corsa col santo a cavallo. Manifesto

6-15-20-27/8 Lavagna (Ge) Creativamente in libertà, artigianato artistico e creativo di qualità, piazza della Libertà ore 18.30-24

6-7-8/8 S.Stefano d'A.(Ge) 6-7 Arte è femmina, mercatino femminile. Sa 6 ore 21 commedia dialettale. Lu 8 dalle ore 17: Le Miss in vetrina e finale reg. Miss Blumare

Dom 7/8 Camogli (Ge) Festa della Stella Maris: ore 10.15 uscita del Dragun e delle barche, ore 11 benedizione barche e Messa all'aperto a Punta Chiappa, alla sera posa lumini in mare, segue spettacolo in mare; info 0185-771066 (1° dom d'agosto). Dettagli (PDF).

Sa 6 Aspettando la Stella Maris, concerto della banda di Camogli, ore 21.

Dom 7/8 Leivi (Ge) Notti tra le note, musica sotto le stelle: "Intorno a Paganini" (fisarmonica e violino), sagrato S.Lorenzo ore 21.15, Manifesto

*8-9-10/8 S.Margherita (Ge) Loc. S. Lorenzo d. Costa, Festa di S.Lorenzo serate danzanti: 8 "Caravel"; il 10 ore 12 sparata di mortaletti, ore 22.30 sparata mortaletti a terra e spettacolo pirotecnico

9-10/8 Conscenti (Ge) Ma 9 Commedia ge "Giacomin, bello e fantin" comp. I Ruspanti, ore 21. Me 10 Festa San Lorenzo, A tavola sotto le stelle: ore 19.30 serata enogastronomica, ore 22 salotto musicale con "Vilma Goich e il Pentagramma"

Mer 10/8 Sestri L.(Ge) Sagra del Minestrone alla genovese in p.za Matteotti, inizio ore 19. Manifesto

Mer 10/8 Camogli (Ge) "Ma se ghe penso", Laura Parodi Trio & Gruppo spontaneo Trallallero con canti, musiche e racconti delle Tradizioni liguri, Rivo Giorgio ore 21.15 gratuito

10...12-20/8 Chiavari (Ge) Sbarassu, vendita nei negozi di rimanenze di magazzino: 10-11-20 centro, 12-21 lungomare e porto

Gio 11/8 Rezzoaglio (Ge) Loc. Alpepiana, serata in musica con Michele Fenati "Lucio, Dalla e Battisti per la prima volta insieme", circolo Lagin ore 21.15

11-12/8 S.Stefano d'A.(Ge) Gi 11 ore 21 serata dj con Hypnosia eventi; Ve 12 ore 21 giro delle piazze del Coro La Contrada

12-13/8 S.Salvatore Cogorno (Ge) Ve 12 Medioevo nel borgo, dame, cavalieri, contadini, giullari, sputafuoco e antichi mestieri: ore 17 esibizione di falconeria, ore 18 la via del giullare, ore 19 stand gastronomici, ore 21.15 concerto "Dal Medioevo alle tradizioni popolari" Ensemble Enerbia.

Sa 13 "Addio do Fantin", rievocazione storica-medioevale de "l'addio al celibato" del conte Opizzo Fieschi, allietato da balli e musiche antiche, giochi di bandiere e figure d'armi, con i Sestieri di Lavagna, le Gratie d'amore ed i Cavalieri del Fiesco, ore 21. È stato istituito un servizio bus navetta gratuito che alla fine dell’evento riaccompagnerà dalle ore 23 i turisti a Lavagna e Chiavari; il percorso prevede il passaggio da p.zza Cordeviola a Lavagna per terminare alla Stazione ferroviaria di Chiavari.Manifesto, Video

12-13-14/8 S.Stefano d'A.(Ge) Beer Festival, birra artigianale, street food e musica, dettagli

Sab 13/8 Camogli (Ge) Omaggio a Giuseppe Mazzini, concerto che si inserisce nelle celebrazioni del 150° anniversario della morte, Chiostro N.S. del Boschetto ore 21.15 ingresso libero

Sab 13/8 Chiavari (Ge) Spettacolo di tango in p.zza N.S. dell'Orto, ore 21 ingresso gratuito.

13-14/8 Deiva M.(Sp) Sa 13 White Night, musica e animazione con "New Generation Sound" dalle ore 22, ingresso libero, info 0187/815858-826123.

Do 14 ore 23 spettacolo pirotecnico sul mare.

13...15/8 Uscio (Ge) Loc. Calcinara, festa N.S. dell'Assunta, stand gastronomici e musica. 13 ore 22 "Radio Ga Ga"; 14 ore 14 gara scopone, ore 22 "Explosion"; 15 ore 18 processione, ore 22 cabaret con "Enzo Paci e Romina Uguzzoni" segue dj F.Fontes. Manifesto

13...15/8 Favale (Ge) 39° sagra del Vino bianco, specialità alla piastra e asado, ore 21 ballo con: 13 "Caravel", 14 "Giuse e Alessia", 15 "Serena". Manifesto

13...15/8 Casarza L.(Ge) Sagra del calamaro e gusto di mare, serate danzanti con: 13 "Diego Zamboni", 14 "W.Giannarelli", 15 "Macho".

Dom 14/8 Leivi (Ge) Notti tra le note, musica sotto le stelle: "Trio jazz/fusion" (batteria, basso e chitarre), sagrato S.Rufino ore 21.15, Manifesto

*Dom 14/8 Lavagna (Ge) Torta dei Fieschi ore 22 p.zza V. Veneto

rievocazione storica delle nozze tra il conte Opizzo Fiesco e la nobildonna Bianca De Bianchi avvenute nel 1230, gioco delle coppie: si acquista un biglietto (azzurro per i maschi, rosa per le femmine) recante sopra un nome, bisogna trovare il biglietto con lo stesso nome ma di colore diverso dal proprio, ed insieme si ritira la porzione di torta; corteo storico, palio d'armi, sbandieratori. Si consiglia l'uso del treno.

14-15/8 Ruta di Camogli (Ge) Sagra delle focaccette nel giardino parr. della chiesa di S.Michele, ore 18-22 stand gastronomico, bancarelle

14-15/8 Sestri L.(Ge) Loc. Montedomenico, sagra dei testaieu e asado, ballo con ingresso libero: 14 "Caravel", 15 "Roller Folk". Montedomenico si raggiunge dallo svincolo autostradale di Sestri, per S.Vittoria

Lun 15/8 Borzonasca (Ge) Loc. Sopralacroce, ferragosto a Sopralacroce, ore 19 stand gastronomici e serata danzante con "William band" ingresso libero, info e prenotazioni 340.3298657 334.9211077

*Mar 16/8 S.Rocco di Camogli (Ge) 61° Premio internazionale Fedeltà del Cane: ore 16 presentazione delle storie dei cani, premiazione e benedizione cani

16/8 Chiavari (Ge) Dionisio Festival, rassegna teatrale in piazza N.S. dell'Orto ore 21, ingresso gratuito: "Enzo Paci Show" Enzo Paci. Dettagli

16-17/8 Rezzoaglio (Ge) Loc. Villanoce, festa di San Rocco, animazione per bambini con "Sabry la birba" e serata musicale con "A.Kalle"; me 17 festa campestre, gara di bocce a coppie sui prati.

Ma 16 loc. Alpepiana, festa di S.Rocco, serata danzante con "Caravel", info 0185.85513

Mer 17/8 S.Stefano d'A.(Ge) Loc. Amborzasco, sagra itinerante, un viaggio alla scoperta dei sapori della nostra tradizione: ore 11.30 stand gastronomici, ore 14.30 spettacoli e musica con la compagnia teatrale "Spettacolo senza mura" e gli "Spunciaporchi", ore 17 merendin al vecchio mulino. Dettagli

Gio 18/8 Lavagna (Ge) Serata danzante con orch."Caravel" in piazza V.Veneto

19-20-21/8 Rapallo (Ge) Loc. S.Massimo, Te lo do io il raviolo! ore 19.30 stand gastronomici, ore 21 ballo con: 19 "Caravel" ed esibizione scuola ballo Maury Sport, 20 dj "Angiolini", 21 "Lara Agostini"; dalle 19 servizio navetta gratuito con partenza dal piazzale sovrastante Valle Christi

19-20-21/8 Statale di Ne (Ge) Festa di S.Bartolomeo: ve 19 ore 21 tombolata, servizio bar e testaieu; sa 20 ore 19 cena all'aperto, musica dal vivo e karaoke con "Roberto Rossi"; do 21 ore 12-19 gastronomia, ore 17 Messa e Processione, ore 21 danze con "Caravel"

Paolino è su facebook! |

Sab 20/8 Camogli (Ge) Equipe 84 la storia, presso Rivo Giorgio ore 21.30, gratuito

Sab 20/8 Rapallo (Ge) Orange night, indossa qualcosa di arancione: ore 20 menu con prenotazione (bevande comprese), serata ad ingresso libero con orch."Sandro" presso campetto parr. via Fico 3, info e prenotazioni 335.5954769

*20-21/8 Rezzoaglio (Ge) Loc. Cabanne, sagra del minestrone con stand gastronomici e serate danzanti a ingresso libero. Sa 20 minestrone gratis per tutti, ore 16 S.Messa e processione segue intrattenimento per bambini e truccabimbi, ore 21 ballo con orch."Bagutti".

Do 21 ore 21 ballo con "Pietro Galazzi"; si svolge anche in caso di pioggia. Manifesto Dettagli

20...24/8 S. Colombano C.(Ge) Loc.Vignale, Festa S.Rocco, do 21 ore 17 concerto della banda di Casarza L. Danze: 20 "Primavera", 21 "Enrico Cremon Notte Italiana", 22 "Mister Domenico", 23 "Luca Canali", 24 "Ringo & Athos Bassissi". Manifesto

20-21/8 S. Stefano d'A.(Ge) Sa 20 ore 21.30 concerto dei Buio Pesto. Do 21 festa patronale N.S. di Guadalupe, concerto della banda e del Coro polifonico.

Dom 21/8 Leivi (Ge) Notti tra le note, musica sotto le stelle: "Vissi d'arte" Praeludium Ensemble, sagrato S.Bartolomeo ore 21.15, Manifesto

Lun 22/8 Recco (Ge) Concerto dei Trilli con la band al completo, ospite Massimo Morini, sul lungomare ore 21.30 gratuito

25...28/8 S. Colombano Certenoli (Ge) Expo Fontanabuona-Tigullio: rassegna di artigianato, prodotti agricoli e per l'agricoltura, risparmio energetico, cucina e gastronomia, attività per bambini. Parco esposizioni Fontanabuona Cálvari, ingresso libero. Orario: 15-23, dom 10.30-22.30. Dettagli.

Do 28 ore 21 commedia in zeneize "Giacumin, bello e fantin" comp. I Ruspanti.

Ven 26/8 Casarza L.(Ge) Gran Galà d'estate in favore della Croce Verde, ballo con orch."Caravel", ore 19.30 stand gastronomici, in piazza Unicef

26...29/8 Rapallo (Ge) Tigullio Expo: artigianato, musica, eventi culturali, enogastronomia, sul lungomare e centro storico

26-27-28/8 Maissana (Sp) Loc. Tavarone, Sagra del fungo, gastronomia e serate danzanti con: 26 "Paolo Bertoli", 27 "Caravel", 28 "Primavera"

*Sab 27/8 S. Stefano d'A.(Ge) Pellegrinaggio al monte Maggiorasca in onore di N.S. di Guadalupe

Dom 28/8 Leivi (Ge) Notti tra le note, musica sotto le stelle: "Napo canta De André", sagrato del Curlo ore 21.15, Manifesto

Dom 28/8 Rezzoaglio (Ge) Loc. Lovari, festa Sacro Cuore di Maria: ore 11 Messa con Processione, coro Voci d'Alpe S.M.L. ore 12.30 pranzo al circolo Lagin di Alpepiana, info e prenotazioni 0185.85513 o 328.1756690 programma

Dom 28/8 S. Stefano d'A.(Ge) Loc. Alpicella, Se batte u gran: ore 12 menu completo €20, ore 16 si batte il grano, canti e balli, info e prenotazioni 329.1525803

Mar 30/8 Chiavari (Ge) Gran Galà delle Fisarmoniche con gli allievi del m° Enrico Roseto, ospiti: Marianna Lanteri, Marco Valenti, Giuse & Alessia, Veronica Cuneo; in p.zza Madonna dell'Orto ore 21 ingresso gratuito

CARLO GATTI

Rapallo, 31 Maggio 2023

IL LEUDO DI MOSE' BORDERO

IL LEUDO DI MOSE' BORDERO

CASA GOTTUZZO

Rione Scogli - Chiavari

Nel 1997 il Comandante Ernani Andreatta fonda il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta che prende il nome anche dal suo co-fondatore Franco Tommasino detto “Mario”.

Sino al 2001 viene ospitato nei locali sottostrada dell’Antica Casa Gotuzzo a Chiavari. Dal 2001 sino al 2008 il Museo è stato ospitato presso gli uffici della Promo-provincia a Calvari, in Val Fontanabuona. Nel 2008, la Scuola Telecomunicazioni FFAA di Chiavari, consapevole della rilevanza storica e tradizionale del Museo Marinaro e allo scopo di preservarne e valorizzarne il patrimonio culturale decise di ospitarlo al suo interno assieme alla notevole biblioteca, principalmente di mare, che raccoglie oltre 6.000 volumi.

Proprio nel 2013 il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta ha avuto il riconoscimento dello (SMM) Stato Maggiore della Marina e nel completamento della pratica di acquisizione da parte del Ministero della Marina, sarà affiancato ai Musei Navali di Venezia e di La Spezia.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, accertato l’interesse culturale della raccolta ne ha proposto la tutela e la valorizzazione con modalità da concordare.

Sono stati scritti molti libri ed articoli sul LEUDO che per noi rivieraschi rappresenta un pezzo di storia nata, navigata e vissuta nel levante ligure. Anche noi di Mare Nostrum Rapallo abbiamo scritto “quasi tutto” su questa imbarcazione che ancora oggi ci attira, c’incuriosisce ed ogni volta che trattiamo questo argomento, scopriamo dentro di noi un desiderio sempre più forte di conoscenza!

L’occasione per ritornare sul mondo dei LEUDI ce l’ha data, ancora una volta, il nostro socio fondatore Comandante Ernani “Nanni” Andreatta i cui avi, come sapete, costruivano grandi velieri oceanici, ma anche i LEUDI nel Cantiere di famiglia nel Rione Scogli a Chiavari.

MUSEO MARINARO TOMMASINO-ANDREATTA - CHIAVARI

https://www.marenostrumrapallo.it/nanni-2/

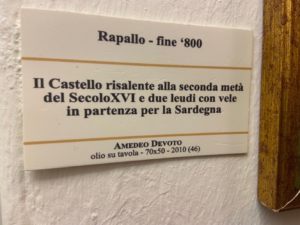

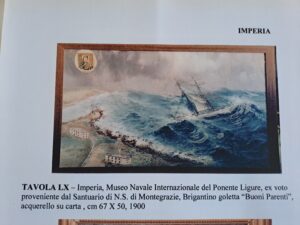

Amedeo Devoto, dipinto di due Leudi ancorati nella zona antistante le CLARISSE. Sullo sfondo si scorge il cinquecentesco Castello di Rapallo con relativa didascalia.

La foto è la copia “perfetta” che si può ammirare nel Museo Marinaro – L’originale si trova nell’entrata di casa Gottuzzo-Andreatta per omaggiare il LEUDO ed anche la città di Rapallo.

LA STORIA DEI LEUDI NON E’ ANCORA FINITA …

IL LEUDO DI MOSE’ BORDERO

Andreatta racconta: "Nel Novembre 2020, siamo stati invitati a visitare il leudo in costruzione di Mosé Bordero. Il compianto Sindaco di Chiavari Marco di Capua con suo padre Pino, ex Maestro d’Ascia con cantiere a Lavagna in via Dei Devoto (per anni ha sfornato un gozzo al mese)".

Da sinistra Mosé Bordero, Pino Capua, Ernani Andreatta ed il compianto sindaco di Chiavari, Marco Capua.

Giancarlo Boaretto racconta:

“Mosè Bordero sta completando un LEUDO, realizzato il legno lamellare - lui è a metà tra gli 80 e i 90... Pochi fogli costruttivi gli sono bastati; con l'aiuto di PC - un ingegnere abilitato ha firmato il suo progetto.

credits: Teleradiopace

Quando si commissionava un nuovo leudo, la prima cosa da fare era di decidere la lunghezza... il mastro d'ascia e il committente si incontravano sulla spiaggia, il maestro lanciava un sasso: "va bene così?", se no, non un altro sasso ... un numero in metri non sarebbe stato capito da nessuno...

Cos’hanno scritto i media?

01 Aprile 2010 | in categoria/e attualità

RICOMPAIONO I LEUDI

Su facebook migliaia di fan e Mosé Bordero, maestro d'ascia, ne costruisce uno.

Leudo - FELICE MANIN

Tornano i LEUDI sulle spiagge del Levante. Si tratta di antiche barche a vela latina, nate e diffuse nel golfo del Tigullio. Il loro disegno inconfondibile è apprezzato in tutto il mondo: gli Stati Uniti alcuni anni fa hanno restituito il Felice Manin alla Liguria, che però lo ha tragicamente lasciato marcire sulla darsena di Spezia.

Il nome LEUDO deriva dalla forma di “liuto”, le barche venivano utilizzate per il commercio di olio, vino, sabbia, pecorino con l’isola d’Elba e la Sardegna. I LEUDI sono stati una fonte di ricchezza e di scambi culturali: fino agli anni ’80. Sestri Levante era la città più aperta e dinamica del Levante, essendo terra di imprenditori e commercianti che andavano da soli per il Mediterraneo.

Adesso si cerca di recuperare alcune delle barche che riempivano le baie e le spiagge, da Riva Trigoso a Chiavari, e Mosé Bordero sta costruendo da solo con l’arte dei maestri d’ascia un nuovo leudo, in un capannone di Casarza Ligure.

Non è da solo: Giovanna Bregante–imprenditrice nel settore turistico e componente di un’antica famiglia sestrina - cerca di riportare in città la cultura della marineria. In attesa di un’associazione, è nato il gruppo Facebook “Tornano i leudi da ponente”, in crescita continua, grazie a una serie di felici concause, a partire dalla meritoria opera di Bordero. “Questi antichi simboli non fanno parte delle cose da buttare, ma possono essere decisivi per far ripartire il settore turistico”, sostiene Giovanna Bregante.

Anche altrove si ritorna alla tradizione del mare. A Chiavari il comandante Ernani Andreatta ha creato il museo della marineria in “piazzetta dei pescatori”. E’ chiavarese anche Luciano Costa, ora trasferitosi a Modena da dove cerca di salvare dal degrado tre barche tra cui un leudo. Il problema principale è quello dei costi necessari per recuperare dei monumenti di straordinario valore, dei musei vivi da piazzare in mare e sulle spiagge per connotare il paesaggio marino e dare al Tigullio un profilo finalmente diverso da Rimini o dalla Costa Brava. Si deve evitare il ricorso alla logica perdente dei finanziamenti pubblici (necessari solo per la fase iniziale). Il Comune di Lavagna aveva risistemato un leudo, dedicandolo al “charteraggio”, ma l’esperimento è fallito.

Servono piuttosto imprenditori privati con idee dinamiche.

Si potrebbero trasformare i leudi in boutique naviganti o in ristoranti con menu di mare straordinari. Si creerebbe così un’offerta turistica unica e imbattibile. Meglio però pranzare su leudi ormeggiati, per evitare che il cibo vada di traverso…

Ridare al leudo la sua missione commerciale originale è una via di salvezza fantastica, se vogliamo utilizzarli anche per finalità culturali pubbliche senza gravare sui bilanci comunali.

Si deve fare attenzione alle museificazioni pure e semplici: un disegno di Legge dell’on. Mondello giace in parlamento da anni, ma il comune di Sestri Levante si è impadronito dell’idea ed ha imposto alla Regione il finanziamento di 300.000 euro per la realizzazione di un Museo del mare nel Palazzo Fascie-Rossi.

Una determinazione dirigenziale del 2008 ha appaltato alla coop Terramare l’incarico di recuperare dati e documenti sui leudi e la marineria (con una spesa di 20.000 euro). Tra i siti indicati per lo studio non risultano i pur ricchi archivi del Comune di Sestri, da troppi anni abbandonati al loro destino in Piemonte.

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 22 MAG.2021 - Varo storico oggi a Sestri Levante: è tornato in acqua l'ultimo leudo navigante della Liguria il:

"NUOVO AIUTO DI DIO"

Il leudo è una barca a vela latina che ancora fino alla fine del Novecento veniva utilizzata in Liguria per attività di trasporto merci.

L' imbarcazione varata oggi è lunga 15 metri, oltre a 5 metri del bompresso, fu costruita a Sestri Levante nel 1925, navigò verso la Sardegna per il trasporto del formaggio e l'Isola d'Elba per il trasporto di vino per poi cessare la attività commerciale. Dopo decenni di sosta sull'arenile nel 2010 nacque l'Associazione amici del leudo che con numerose iniziative promozionali è riuscita a riportare il 'Nuovo aiuto di Dio' agli antichi fasti. Rifatti i circa 150 metri quadrati di velatura latina e sistemato il fasciame il leudo, che può trasportare fino a 20 persone, dalla prossima settimana inizierà il suo programma estivo di mini crociere nel mar Ligure oltre ad alcuni concerti musicali che saranno organizzati nel porto sestrese.

Arriva dalla Scozia un aiuto per risistemare il Nuovo Aiuto di Dio, unico leudo sopravvissuto sulle spiagge di Sestri Levante. I lavori saranno eseguiti in spiaggia col contributo del Consorzio Tassano. L’armatore, il commercialista Traversaro, pensa di tornare al varo e all’alaggio annuale della barca, un evento che già di per sé costituisce uno spettacolo di sicuro richiamo.

Paolo Della Sala

LEVANTE NEWS – LA VOCE DEL TIGULLIO

Sabato 8 gennaio alle 17.00, nella sede della Lega Navale di Chiavari (box 51 porto turistico), si chiuderà la rassegna culturale “Uomini e Navi”. Protagonista dell’ultimo incontro sarà Mosè Agostino Bordero, che parlerà dell’incantevole mondo dei leudi, splendide barche, viste con gli occhi e l’esperienza di un comandante ed armatore. Bordero sta costruendo da anni, con le proprie forze, la copia fedele dell’antico leudo presente in passeggiata mare a Sestri Levante, chiamato “Con l’aiuto di Dio”. Un lavoro portato avanti con passione e tenacia, per un progetto tutto da scoprire.

“E’ da 3 anni che sto portando avanti questo lavoro nel cantiere di Masso (Casarza ligure) – racconta Mosé Bordero - Un leudo di due metri più grande rispetto alla sua copia, in passeggiata mare a Sestri levante e del quale possiedo il piano di costruzione. La barca potrà trasportare 300 quintali e andare in mare: il varo, quando Dio vorrà, ma la costruzione è già a buon punto. Oggi, grazie al computer, a colle innovative e nuovi materiali, anche un non maestro d’ascia come me può costruire un favoloso leudo”.

Mosè Agostino Bordero

“Uomini e Navi” è un ciclo di incontri promossi dalla Lega Navale di Chiavari e Lavagna, patrocinati dalla Provincia di Genova e dal Comune di Chiavati, nati con l’obiettivo di sviluppare ed incentivare la cultura del mare. La rassegna è giunta quest’anno alla terza edizione: 8 gli incontri svoltisi con esperti, in settori diversi, del vasto patrimonio del mare, a partire dal 6 novembre sino all’8 gennaio.

L’appuntamento si è svolto al sabato, alle 17, nella sede della Lega Navale guidata dal presidente Gian Battista Nicolini: luogo, il porto turistico di Chiavari Amm. Luigi Gatti, nel box numero 51. Durante i pomeriggi gli incontri sono stati affiancati da video e proiezioni, per una visione completa del tema affrontato.

Video girato nel Dicembre 2009

http://www.youtube.com/watch?v=F8ThU4qhXC8&feature=player_embedded#!

Il leudo di Mosè Bordero esce dal capannone

06 Settembre 2012 alle 13:541 minuto di lettura

Casarza Ligure - Il primo passo è compiuto. Il leudo di Mosè Bordero si trova oltre la soglia del capannone dove è stato, almeno fin qui, costruito. Ieri mattina, una gru l’ha sollevato e poggiato sopra il camion che stamattina lo ha condotto in via De Gasperi, nell’area accanto alla cooperativa Tassano messa a disposizione dal Comune di Casarza.

“Malgrado non sia ancora finito, è già abbastanza solido perché poggi su due cunei laterali “ - afferma Bordero, unico costruttore di “Con l’aiuto di Dio” -. “Occorrerà una mezz’ora per raggiungere il parcheggio e poi un mesetto per montare le capriate a protezione del leudo e proseguire i lavori”.

Sul piazzale, tappa del primo viaggio, "del leudo su strada", Bordero costruirà anche la copertura in legno che gli consentirà di ultimare i lavori in sicurezza, senza la preoccupazione delle intemperie.

Il capannone di Masso, dove si trovava fino a ieri, ha dovuto abbandonarlo per via del contratto di locazione scaduto e rinnovato dal proprietario con un altro inquilino. Quando aveva scelto la scadenza, confermando di lasciare il sito alla fine di maggio, Bordero contava di spostarsi sulla spiaggia di Riva, per trasformare la sua impresa – la costruzione di un leudo in solitaria, all’età di 83 anni – in un’esperienza pubblica, culturale e didattica.

«Pensavo di finire il lavoro nel posto che un tempo brulicava di leudi, non a caso ribattezzati “rivani” – afferma -. Con un po’ di rammarico ho dovuto abbandonare quella possibilità, perché contro la burocrazia preferisco non scontrarmi».

Ripete che se gli intoppi e le difficoltà tecniche non lo spaventano, delle scartoffie ha timore eccome.

Sulla spiaggia di Riva non avrebbe potuto montare la copertura in legno, ma accontentarsi di un telone provvisorio; e visto che la decisione definitiva continuava a slittare ha tentato con l’amministrazione di Casarza che ha detto sì alla sua richiesta. Da domani e per un paio d’anni ancora, Bordero, maestro d’ascia autodidatta, sarà in via De Gasperi a martellare, aggiungere componenti e rifiniture alla barca di cui va fiero: «è il simbolo dell’intelligenza dei liguri» dice, aggiungendo che alcuni conoscenti stanno avviando la pratica per annoverarlo come patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

LEUDO

“NUOVO AIUTO DI DIO”

Una vela latina

impaginazione e foto di Pighin (SESTANTE)

Il "Nuovo Aiuto di Dio", quando ormai tutto sembrava perduto, è stato restaurato da Mosé Bordero.

Racconta Pighin: [ nel 2002 Bordero mi permise di salire a bordo del Leudo per fare un po' di documentazione fotografica ... sapevo che era una occasione quasi irripetibile ... con questo spirito, e con molto meno esperienza di adesso con la fotocamera, ho proceduto tentando di non dimenticare nulla ... intanto è documentata l'ancora originale, che ora non c'è più perché rubata ... n.d.r. ]

... Pensate che nel 1800 due velieri, al largo di Vernazza, sono entrati in collisione; poi c’è stato un processo e chi ha sbagliato è stato condannato perché aveva creato intralcio sulla “pubblica via”. Quindi il mare era considerato la “pubblica via”, non c’erano altri mezzi. Quindi era necessario avere un veliero che fosse veloce, che avesse una grossa capacità di carico e che contemporaneamente avesse un’ottima tenuta di mare ...

... È lungo da 15 a 16 metri, perché? Perché ha un peso che può essere tirato in secco sulle spiagge, se fosse più grande potrebbe creare dei problemi per tirare in secco sulle spiagge. Perché tirare in secco? ...

[ Per la mancanza di una rete capillare di porti, ma anche per economia nella gestione ... stare all'ancora in un porto attrezzato può costare, stare in mare tutto l'anno a fronte di pochi viaggi brevi avrebbe causato maggiore usura dell'opera viva, con relative spese ... le spiagge di Riva e Sestri Levante erano gratuite ... quando erano in secco i leudi erano coperti da teli, ricordo la cura infinita, quotidiana, nel controllare che essi coprissero il sole in modo perfetto ... sapevo che ciò era molto importante per preservare lo scafo dalle intemperie, e che, cosa ancora più importante, era "non spendere" in manutenzione, avrebbe compromesso la sussistenza dell'impresa ... n.d.r. ]

da una conversazione del 2002 di Mosé Bordero: Bagni Liguria - Sestri Levante

La spiaggia era tutta per le barche

Anno 1910

LEUDO

“NUOVO AIUTO DI DIO”

VISTO DA VICINO....ANZI A BORDO!

Uno sguardo di assieme: "Vista da poppa"

Uno sguardo di assieme: "vista da prua"

Uno sguardo di assieme: "vista laterale"

Una parte emersa molto arcuata: "la coperta"

Il futuro si vede da qui: "la zona di prua"

L'innesto del bompresso: "è il secondo albero, quello per il fiocco"

E' da qui che si conduce la barca: "la zona poppa"

Lo strumento di governo: "il timone"

L'organo di propulsione a partire dal dopo-guerra: "l'elica"

Le correnti galvaniche consumano le placche invece che l'elica:

"sono di zinco puro"

Questo strumento misura la velocità: "è il solcometro"

La parte immersa nell'acqua si chiama "opera viva":

"la chiglia e il dritto di prua"

La barca è molto panciuta, ciò favorisce la capienza: "la fiancata"

Questa è la paratia di protezione del ponte: "la battagliola"

Anche sopra coperta tutto è curvo: "la battagliola da dentro"

Per sostare alla fonda in sicurezza: "l'ancora"

Per superare la calma piatta, o per attraccare in sicurezza: "i remi"

La forcella per l'appoggio del remo: "lo scalmo"

Un semplicissimo strumento per l'orientamento: "la bussola"

Bisogna anche farsi vedere di notte: "il fanale"

E' il sostegno della vela latina: "l'antenna"

L'antenna è sostenuta da un sistema di funi e nodi: "l'imbracatura"

Anche l'albero inclinato è sostenuto da funi: "uno strallo"

Demoltiplicando tutto rallenta, ma le forze applicate sono immense:

"la tagliola"

Il leudo "Nuovo Aiuto di Dio" in navigazione nel Mar Ligure [anno 2013]:

"il Golfo del Tigullio"

COMPLIMENTI E UN GRAZIE DI CUORE A PIGHIN E AGLI AMICI DEL SESTANTE PER QUESTO BELLISSIMO SERVIZIO FOTOGRAFICO CON DIDASCALIE ECCELLENTI E PRECISE

AMANTE O DRIZZA D’ANTENNA E SCIONCO

Bozzello che serviva alla manovra dell’Antenna che portava inferita la vela del Leudo per issare o ammainare l’antenna viene usato un complesso composto da un paranco.

(Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari – foto C.Gatti)

Bozzello a 5 cavatoie

Concludo il servizio con l’immagine dell’unico esemplare esistente di ARGANO A MANO utilizzato per virare il LEUDO a riva.

(Museo Marinaro Tommasino-Andreatta. Foto C. Gatti)

MARE NOSTRUM RAPALLO - DOVE SI PARLA DI LEUDI ...

ISOLA DELLE CHIATTE - GENOVA – PORTO ANTICO

https://www.marenostrumrapallo.it/isola-delle-chiatte-genova-porto-antico/

CANCARONE E VINO NAVIGATO

https://www.marenostrumrapallo.it/cancarun/

LA GALLETTA DEL MARINAIO

https://www.marenostrumrapallo.it/juan/

SAN PE', L'ULTIMO MARINAIO DEL '900

https://www.marenostrumrapallo.it/bobba/

LEUDO, UNA MANOVRA PARTICOLARE...

https://www.marenostrumrapallo.it/leudo/

NEL MONDO DEI LEUDI

https://www.marenostrumrapallo.it/nel-mondo-dei-leudi/

DA TRELO ALLE MERICHE

https://www.marenostrumrapallo.it/juan-2/

CHIAVARI - RIONE SCOGLI

https://www.marenostrumrapallo.it/ciassa-di-barchi/

IL RIMORCHIATORE D'ALTURA BRASILE NEL MISTRAL!

https://www.marenostrumrapallo.it/mistral/

A cura di Carlo GATTI

Rapallo, 8 Maggio 2023

THOR HEYERDHAL - L'ULTIMO GRANDE ESPLORATORE

THOR HEYERDHAL

L’ULTIMO GRANDE ESPLORATORE

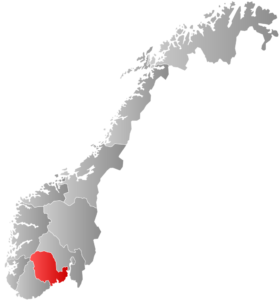

LA NORVEGIA - TERRA DI GRANDI MARINAI

La Norvegia ha una popolazione di 5.000.000 di abitanti, la metà della regione Lombardia, eppure possiede una flotta mercantile tra le più moderne al mondo: 1.600 navi (dati 2020). E’ sufficiente questo dato per comprendere quanto sia necessario ed importante essere MARINAI in quella lunga porzione di bagnasciuga chiuso alle spalle da monti innevati fino al Polo Nord, e quanto sia probabile che in un simile contesto ambientale nascano persone eccezionali come:

THOR HEYERDHAL

Monumento dedicato a Thor Heyerdhal dal comune di Güímar - (Tenerife-Spagna)

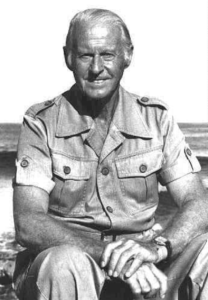

(Larvik 1914 - Colla Micheri, Savona, 2002)

THOR HEYERDHAL - Etnologo, antropologo, esploratore, regista, scrittore e soprattutto navigatore norvegese noto soprattutto per aver dimostrato la possibilità di collegamenti tra alcune antiche popolazioni. Nel 1947 attraversò con una zattera chiamata Kon-Tiki il Pacifico tra Perù e Polinesia e nel 1970, usando un'imbarcazione di papiro simile a quelle costruite dagli antichi Egizî, coprì la distanza tra il Marocco e l’isola Barbados, dimostrando in questo caso la possibilità di un'influenza culturale della civiltà egiziana su quella precolombiana; nel 1978 costruì, con la stessa tecnica, un'imbarcazione, il Tigris, per confutare le teorie secondo le quali i Sumeri non si sarebbero potuti spingere oltre la foce dei fiumi Tigri ed Eufrate a causa della natura delle loro navi. A partire dal 1982 T.H. si dedicò a una serie di scavi archeologici alle isole Maldive, documentando, attraverso la scoperta di alcuni templi, l'esistenza di una civiltà in epoca preislamica. Nel 1992 si rese protagonista, a Tenerife, della scoperta di alcune piramidi. Descrisse i suoi viaggi in alcuni apprezzati documentari: Kon-Tiki expedisjonen (1949), che nel 1951 gli valse il premio Oscar; Galapagos (1953); Aku-Aku (1957); The Ra expeditions (1971); The Maldive mystery (1986).

LARVIK

Comune di LARVIK

Larvik (Sud Norvegia)

T.H. nasce a Larvik – Norvegia il 6 ottobre 1914,

Muore: il 18 aprile 2002 a Colla Micheri – frazione del comune di Andora, in provincia di Savona, Liguria (Italia).

LA FAMIGLIA:

Thor Heyerdahl, esploratore, antropologo, geografo, zoologo e scrittore, ebbe una famiglia che partecipò intensamente alla sua vita e lo seguì nelle sue scelte. La madre Alison, che era a capo dell’Associazione del Museo di Larvik, ispirò nel figlio un grande interesse per gli animali e per le scienze naturali. Il padre Thor, mastro birraio, ospitò nei vecchi locali della birreria, il primo museo zoologico del figlio. Thor Heyerdahl si sposò tre volte: la prima nel 1936 con liv Coucheron-Torp (1916-1969) con la quale ebbe due figli: Thor junior e Bjørn. Dopo il divorzio da Liv, nel 1949 sposò Yvonne Dedekam-Simonsen (1924-2006) da cui ebbe tre figlie: Anette, Marian e Helene Elisabeth. Divorziarono nel 1969 e anni più tardi, nel 1991, Heyerdahl sposò Jaqueline Beer (1932) con cui visse a Tenerife, Canarie e con cui condivise vari progetti archeologici, specie a Tucumé, Perù e ad Azov, sino alla sua morte avvenuta nel 2002, a Colla Micheri.

Coniuge: Jacqueline Beer (s. 1991–2002),

Luogo di sepoltura: Heyerdahl Family Estate, Colla Micheri

Figli: Bjorn Heyerdahl, Marian Heyerdahl, Annette Heyerdahl, Thor Heyerdahl, Jr., Helene Elisabeth Heyerdahl, Thor Heyerdahl

Suo padre Thor, possedeva una birreria; la madre, Alison, era direttrice di un museo di Larvik. Fu lei ad ispirare nel figlio un grande interesse per le scienze naturali. Thor era bravo a disegnare, e già all’età di otto anni disegnava fantasiosi paesaggi delle isole dei mari del sud decidendo già allora di diventare un esploratore.

Biologo, specializzato all’Università di Oslo in antropologia delle Isole del Pacifico, divenne in realtà famoso per la sua attività da archeologo non esitando ad organizzare ardite navigazioni con natanti rudimentali per dimostrare la possibilità di viaggi transoceanici in epoca antica.

I suoi progetti di viaggi via mare si basavano su teorie e documentazioni storiche ed erano progettati con l'aiuto di maestranze del posto abili in lavorazioni antiche e originale. I dubbi della Comunità Scientifica dell'epoca si riferivano generalmente all'uso di materiali poco noti e ritenuti inaffidabili quali legno di balsa, papiro e giunco.

Fu anche autore di documentari sulle sue spedizioni. Kon Tiki ricevette l’Oscar al miglior documentario nel 1952, mentre Ra (The RA Expeditions) fu candidato allo stesso premio nel 1972.

KON-TIKI

fu la prima grande impresa oceanica

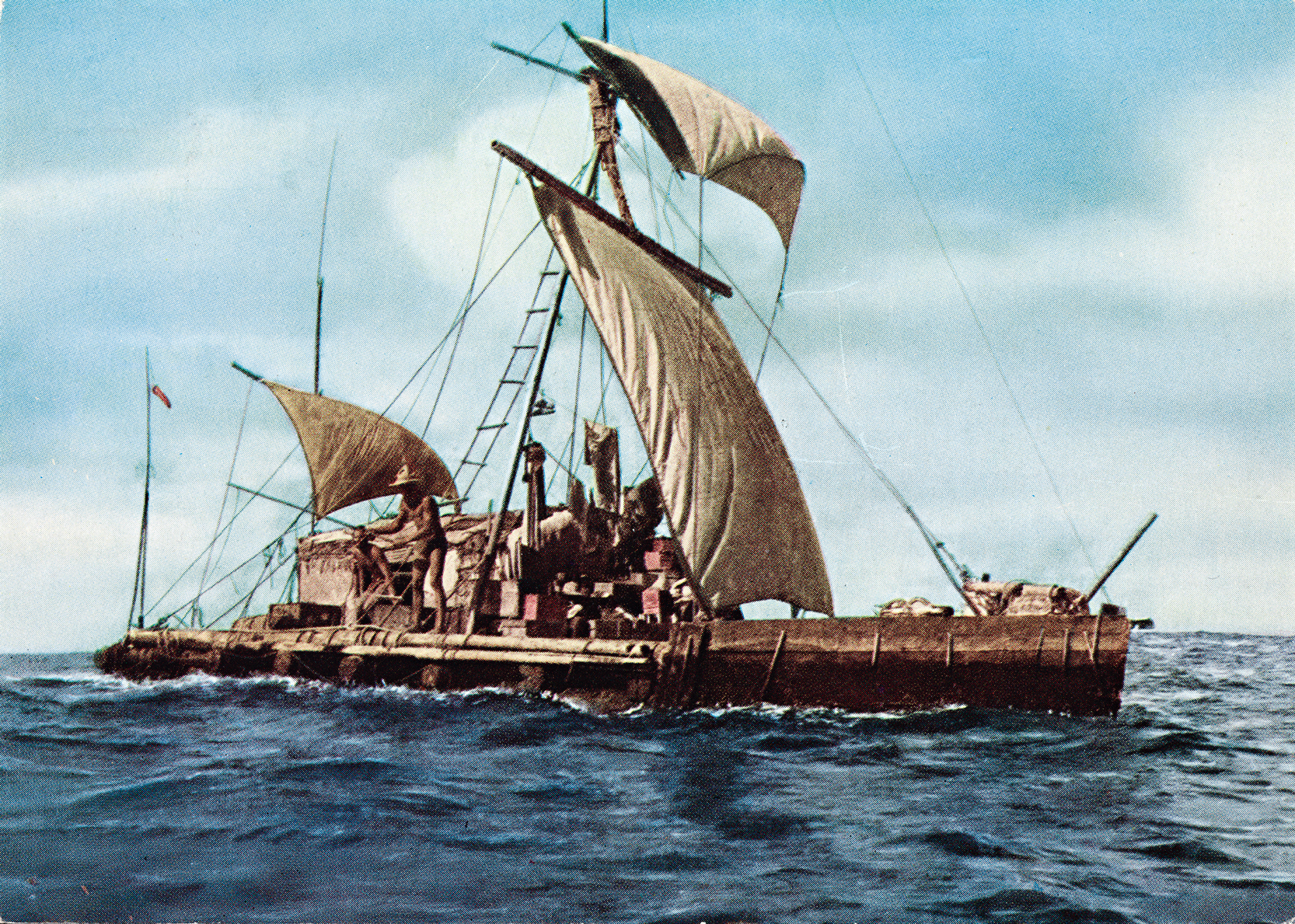

“Kon-Tiki” vuol dire letteralmente “Dio Sole”. Kon-Tiki è il nome della zattera costruita nella primavera del 1947 dall'esploratore norvegese.

Il libro Kon-Tiki (Kon-Tiki ekspedisjonen, 1948) è stato tradotto in oltre 70 lingue e ha venduto decine di milioni di copie – cosa che lo rende uno dei libri di autori norvegesi più venduti di sempre. Thor Heyerdahl realizzò anche dei film su molte delle sue spedizioni.

Il Kon-Tiki su cui Thor Heyerdahl raggiunse l'atollo di Raroia partendo da Callao, Perù

IL KON-TIKI (1947)

Sul Kon-Tiki, zattera di legno di balsa di ispirazione INCA l’esploratore norvegese Thor Heyerdahl salpò a vela dal Perù approdando in Polinesia: è stata la prima grande impresa mediatica atta a dimostrare che la colonizzazione della Polinesia poteva essere avvenuta, in epoca precolombiana, da parte dei popoli sudamericani.

Leggiamo e riportiamo da Nautica Report una dettagliata descrizione della zattera KON-TIKI

Il corpo principale, e primaria parte galleggiante della zattera, fu costituita da nove tronchi di balsa accostati tra loro, lunghi fino a 14 metri e 60 cm di diametro. I tronchi erano accostati e fissati ai sovrastanti traversi, costituiti sempre in tronchi di balsa lunghi 5,5 m, e di 30 cm di diametro, spaziati tra loro di circa un metro. I tronchi longitudinali ed i traversi erano legati tra loro da robuste funi di canapa di 3 cm di diametro. Tra i tronchi longitudinali lunghe pale di legno di pino svolgevano la funzione di derive. L’albero in legno, in fusti di Mangrovia, era composto da più fusti uniti a costituire una forma ad “A” di circa 8,8 m di altezza, a poppa dell’albero fu costruita una “cabina” in bambù intrecciato, lunga 4,2 m e larga 2,4 m coperta da un tetto di foglie di banano.

A poppa un lungo remo (circa 5,8 m), in legno di mangrovia, collocato tra pioli e brandeggiabile, con alla estremità una “lama” di legno di abete funzionava da timone. La grande vela (4,6 x 5,5m) era fissata ad un boma costituito da un fascio di steli di bambù legati tra loro. Le immagini fotografiche rappresentano anche una piccola vela superiore alla grande, ed inoltre una terza a poppa. La zattera era coperta in parte, come piano di calpestio, da una sorta di stuoia di fusti di legno intrecciati con bambù.

Il Kon-Tiki aveva una riserva di 250 litri di acqua in “tubi” ricavati in canne di bambù. Come cibo aveva circa 200 noci di cocco, patate dolci, e vari altri tipi di frutti. L’esercito americano fornì razioni da campo, scatolame e porzioni di sopravvivenza. In cambio l’equipaggio del Kon-Tiki era impegnato a testare la qualità delle provviste e fare un rapporto sulla dieta praticata. In realtà l’equipaggio confidò sulle possibilità di pesca, e sulla possibilità di raccolta dell’acqua piovana, tale fiducia, fortunatamente, ebbe positivi riscontri, sia per la pesca che per ricorrenti temporali.

La spedizione con emittenti radio amatoriali, con sigla LI2B, mantenne la comunicazione regolare con corrispondenti americani, canadesi, e sud americani i quali tennero la Ambasciata norvegese a Washington informata sugli sviluppi della spedizione. Il successo di tali contatti fu dovuta alla esperienza maturata nella Seconda guerra mondiale come operatori di radio clandestine. Knut Haugland, LA3KY, e Torstein Raaby, il 5 di Agosto riuscirono a collegarsi con Oslo, in Norvegia, su una distanza di circa 10’000 miglia. La spedizione era dotata di tre apparecchi radio trasmittenti a tenuta d’acqua. Il primo operava su una lunghezza d’onda di 40 metri, un secondo di 20 metri ed il terzo di 6 metri. Le radio, con la tecnologia allora in uso, erano apparecchi voluminosi e con tecnologia a valvole termoioniche 2E30, con una uscita in radiofrequenza di 10 Watt.

Come trasmettitore di emergenza usarono anche un trasmettitore tedesco Mark V del 1942. L’energia per la trasmissione era erogata da batterie e da un generatore azionato a manovella. La radio ricevente del Kon Tiki fu una National Radio Company NC-173. L’equipaggio trasmetteva inoltre a mezzo la radio amatoriale LI2B, con la corrente del generatore azionato a manovella, il messaggio ripetuto “all well” (tutto bene) in modo da evitare inopportune attivazioni dei soccorsi in caso di altre interruzioni dei collegamenti radio. Il Kon-Tiki lasciò Callao, Peru, il pomeriggio del 28 aprile 1947. La zattera fu inizialmente trainata in mare aperto a circa 50 miglia dalla costa dal rimorchiatore Guardian Rios della Marina Militare peruviana; lo scopo fu quello di far raccogliere la zattera dalla Corrente di Humboldt, che nelle intenzioni della spedizione sarebbe stato il motore primario del movimento della zattera nel Pacifico. La prima terra avvistata fu l’atollo di Puka-Puka il 30 luglio, si ebbe un breve contatto con pescatori dell’isola di Angatau il 4 agosto, ma le condizioni di mare e delle coste non permisero di approdare. Il 7 agosto la zattera fu scagliata dal mare sulle scogliere coralline di un isolotto disabitato dell’atollo di Raroia, nell’arcipelago delle Tuamotu, subendo notevoli danni. La zattera aveva percorso una distanza di circa 3’770 miglia nautiche (circa 4300 effettivamente navigate) in 101 giorni, con una velocità media di circa 1,8 nodi. Dopo aver passato diversi giorni in solitudine sull’isolotto l’equipaggio fu raggiunto da abitanti delle isole vicine, dopo che pescatori indigeni avevano avvistati i rottami della zattera incastrati nella scogliera. L’equipaggio fu trasferito al villaggio dove ne fu festeggiato l’arrivo con canti e danze tradizionali. Infine fu trasportato a Tahiti dallo schooner francese “Tamara”, con il relitto della zattera e tutto quanto si riuscì a recuperare.

Le altre Campagne e spedizioni

Polinesia (1937-1938)

Qui sentì da un vecchio indigeno le leggende che ispireranno il viaggio del KON-TIKI. Incontrò un altro norvegese, Henry Lie, residente a Fatu Hiva da trent'anni, che gli mostrò delle statue di pietra simili ad altre trovate in Columbia. Scopo originale della spedizione era capire come gli animali avessero potuto raggiungere un'isola precedentemente deserta. Il periodo trascorso sull'isola di Fatu Hiva venne poi narrato nel suo primo libro Paa Jakt efter Paradiset (1938), che fu pubblicato in Norvegia ma, per l'incombere della seconda guerra mondiale, non fu mai tradotto. Molti anni dopo, a seguito della fama raggiunta con i suoi libri e documentari, Heyerdahl pubblicò una rielaborazione di questo libro sotto il titolo di Fatu Hiva (1974), incorporandovi la sua vena salutista.

Columbia britannica

Nel 1939 partì in cerca di una rotta dall'Asia alla Polinesia; la spedizione era finalizzata alla ricerca di contatti tra civiltà asiatiche, polinesiane e pre-colombiane. Elaborò una prima ipotesi di origine "nordamericana" delle popolazioni polinesiane.

Perù e Polinesia (1947)

Il Kon-Tiki su cui Thor Heyerdahl raggiunse l'atollo di Raroia partendo da Callao, Perù.

Il 28 aprile 1947 Heyerdahl salpò da Callao con un'imbarcazione di legno di balsa d'ispirazione incaica, il Kon-Tiki, trasportato dalla Corrente di Humboldt. Il 30 luglio l'equipaggio avvistò l'isola di Puka Puka, nell'arcipelago delle Tuamatu, e dopo un'altra settimana riuscì ad approdare sull'atollo di Raroia. Questa spedizione dimostrò la possibilità tecnica per le popolazioni sudamericane di raggiungere e colonizzare la Polinesia, anche se tale ipotesi non ha trovato pieno riscontro in verifiche effettuate con mezzi moderni, quali le analisi genetiche, che hanno però dimostrato il flusso inverso, tecnicamente analogo dal punto di vista della navigazione.

Galápagos (1952)

I detrattori della sua teoria sostenevano che prima di raggiungere la Polinesia, le popolazioni sudamericane avrebbero dovuto raggiungere le Galapagos, più vicine ma disabitate. Nessun archeologo aveva mai studiato quelle isole, considerate disabitate. Con questa spedizione Heyerdahl dimostrò che queste isole erano state punto di approdo di navigatori provenienti dalle Americhe in epoca precolombiana. Individuò l'isola come possibile attracco delle zattere pre-incaiche preistoriche, ritrovamento di abitazioni precolombiane con resti di centinaia di vasi in ceramica pre-incaici dell’Ecuador e del Perù settentrionale. Le isole avrebbero potuto essere uno scalo migratorio dal Sud America verso la Polinesia.

Isola di Pasqua (1955)

Stabilitosi a Rapa Nui per un anno, Heyerdahl analizzò scientificamente le possibili tecniche di costruzione e trasporto dei MOAI. Dimostrò che molti di essi erano sepolti dentro la collina e più grandi del previsto, e che in origine recavano sul capo una sorta di copricapo in pietra rossa.

Aiutato da archeologi professionisti, effettuò un'analisi stratigrafica sulla colonizzazione dell'isola, risalente almeno al 380. Tramite l'analisi dei pollini nelle stratificazioni in un lago paludoso, dimostrò definitivamente che alcuni secoli prima dell'arrivo degli Europei, l'isola era coperta da una fitta vegetazione arborea.

Vennero confutate, con un efficace esperimento pratico, le teorie legate all'impossibilità per un popolo primitivo di scolpire ed erigere statue di quelle dimensioni e quel materiale senza una tecnologia avanzata. Durante l'esperimento, con una speciale tecnica e strumenti rudimentali, sei uomini riuscirono in soli tre giorni a scolpire interamente una statua di dodici tonnellate in tufo vulcanico e trasportarla utilizzando 180 uomini, muniti di funi e di un'enorme slitta di legno. Un'altra statua pesante trenta tonnellate, rimasta a terra per secoli, venne issata su un'alta piattaforma di muratura, mediante un apposito basamento di pietre.

Ra

Nel 1969 partì dalla città fenicia di Safi (Marocco Atlantico), con un'imbarcazione costruita da maestranze del lago Ciad. Il progetto si basava su documentazioni di tipiche antiche imbarcazioni egizie in PAPIRO, eccessive per navigare solo sul Nilo. Dopo 56 giorni, naufragò a circa una settimana di navigazione dalla meta. Del ridotto equipaggio, anche per la successiva traversata della RA II, fece parte l'esploratore documentarista e alpinista italiano Carlo Mauri.

Ra II

Nel 1970, sempre dal Nord Africa, partì con un'imbarcazione costruita da amerindi Aymara del lago Titicaca, percorse in 57 giorni 3 270 miglia, raggiungendo l'isola di Barbados. Con questa impresa dimostrò la fattibilità tecnica, già nell'antichità, di viaggi dal vecchio verso il nuovo mondo, suggerendo che la somiglianza culturale tra i popoli precolombiani e le popolazioni assiro-babilonesi, potrebbe non essere dovuta al caso.

Iraq (1977)

Con una nave di giunchi percorre 6800 km, discendendo il fiume Tigri fino al Golfo Persico, poi nell’ Oceano Indiano fino alla valle dell’Indo in Pakistan e verso ovest fino al Bab el-Mandeb, l'imboccatura del Mar Rosso. Con questa impresa, dimostrò la possibilità di scambi culturali e commerciali in epoche molto antiche a opera dei popoli mesopotamici, anche se la tecnica di costruzione della sua imbarcazione era mutuata da indigeni del Lago Titicaca, in Sudamerica, e non dalle antiche tecniche sumeriche.

Maldive

Dal 1981 al 1984 fu alle Maldive: durante questa spedizione archeologica scoprì reperti che dimostrano come le isole, già 2000 anni prima di Cristo, fossero punto di passaggio per navigatori provenienti dalla terraferma e diretti in India.

Nuovi scavi sull'Isola di Pasqua

Tornò sull'Isola di Pasqua dal 1986 al 1987: compì nuovi esperimenti che dimostrarono ulteriormente la facilità di trasporto delle statue da parte di una squadra di soli 15 uomini.

Esplorazioni successive

Studiò le piramidi di Tùcumé (Perù) nel 1988; dal 1992 al 1995 eseguì scavi nelle isole Canarie; s'interessò alle Piramidi Güimar, dimostrando che non sono ammassi casuali di pietre, ma opera dell'uomo.

Eseguì scavi ad Azov, in Russia, nel 2002, alla ricerca delle origini dei popoli vichinghi, ossia la mitica terra dell’Asaheimir: gli scavi furono però interrotti dal peggioramento della sua salute.

ALCUNI DEI TANTI PREMI E RICONOSCIMENTI …

Nel 1950 ricevette la "Retzius Medal" dalla Royal Swedish Society for Antropology and Geography”. Nel 1952 venne premiato con l’Oscar al miglior documentario per il resoconto sul viaggio della zattera Kon-Tiki.

Nel 1960 viene eletto quale membro della Norwegian Academy of Sciences, nel 1962 fu insignito della "Lomonosov Medal" dall'università di Mosca, della Gold Medal Royal geographical di Londra, della Medaglia Norvegese St. Hallvardsmedaljen e del Bradford Washburn Award dal museo della Scienza di Boston.

Fu di nuovo candidato nel 1972 all'Oscar per la categoria Documentari, ricevette dottorati Honoris causa dall'Università di Lima e da quella di Cuba.

Oltre a questo a Heyerdhal è stato intitolato un asteroide che ruota fra i pianeti Marte e Giove: 2473 Heyerdahl è un piccolo asteroide della fascia principale, scoperto da Nikolaj Stepanovich Cernich nel 1977.

Il 18 gennaio 2011 la Marina Norvegese ha immesso in servizio la fregata F314 THOR HEYERDAHL (classe Nansen), rendendo omaggio al nome di uno dei più illustri esploratori norvegesi

ALCUNE FRASI CELEBRI DI THOR HEYERDHAL:

"Di confini non ne ho mai visto uno. Ma ho sentito che esistono nella mente di alcune persone."

“Il ricordo più forte che ho nella memoria del viaggio sul Kon-Tiki è l'oceano completamente libero per i 101 giorni di navigazione; non vedevo nessun'altra imbarcazione né alcun segno dell'uomo. Come viaggiare su un tappeto magico nell'universo. Nessun Oceano può isolare un uomo con un certo livello di cultura”.

“Il progresso è la capacità dell’uomo di complicare la semplicità”.

“Nella mia esperienza, è più raro trovare una persona davvero felice in una cerchia di milionari che tra i vagabondi”.

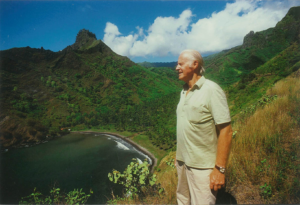

QUANDO L’ESPLORATORE THOR HEYERDHAL APPRODO’

A COLLA MICHERI

Ormai quasi disabitato, Colla Micheri diventò famoso negli anni ’50 perché Thor Heyerdhal decise di stabilirvisi, acquistò una casa in questa piccola frazione di Andora nella Riviera Ligure, dove morì il 18 aprile 2002.