CAPO HORN - L'inferno dei Marinai

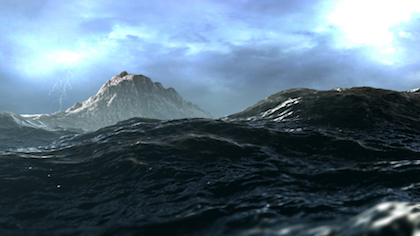

VERSO CAPO HORN

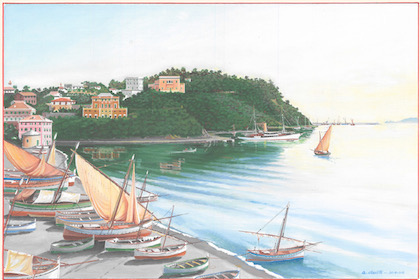

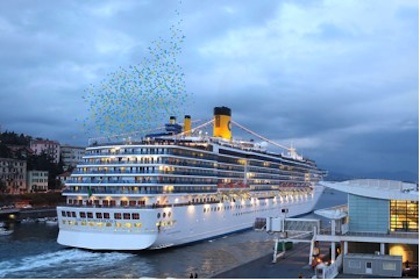

Foto Nejrotti

L’inferno dei marinai

Sabato 13 Agosto 2016 – ore 21.00 Piazza Gagliardo – Chiavari

Il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta con il patrocinio del Comune di Chiavari

Presentano

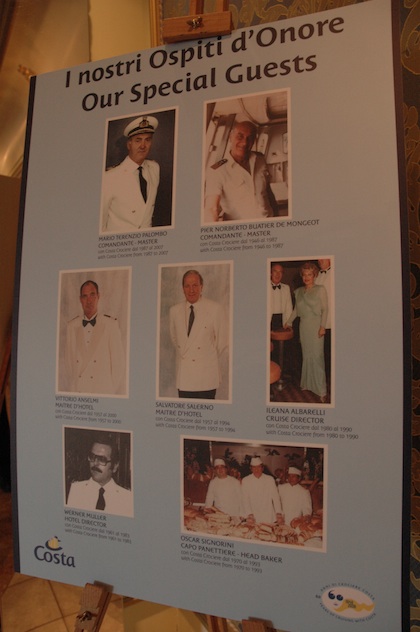

Com.te Ernani Andreatta - Fondatore del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari

Com.te Carlo Gatti - Presidente Associazione Culturale Mare Nostrum Rapallo

Nel 1616 due intrepidi olandesi videro ed affrontarono per primi il famigerato CAPO HORN. Dunque proprio 400 anni fa, il mercante-navigatore Jacob Le Maire (figlio di Isaac, uno dei fondatori della Compagnia Olandese delle Indie Occidentali e finanziatore della spedizione) e il capitano di lungo corso Willem Cornelius Schouten. Salparono da Texel, nei Paesi Bassi, in cerca della Terra Australis, ma soprattutto di una nuova rotta per il Pacifico, con due navi, la Hoorn, il nome della città di Schouten, che andrà distrutta, e la Eendracht, con la quale doppiarono il fatidico “Scoglio” il 29 gennaio 1616:

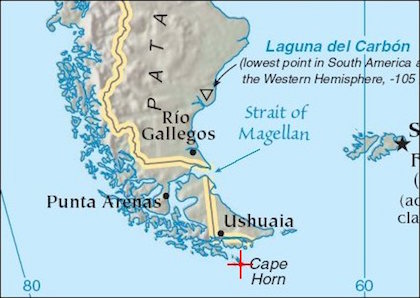

La storia di Kaap Hoorn parte da qui, anche se per alcuni scritti il primato dell’avvistamento spetterebbe a Francis Drake, che avrebbe sottaciuto la scoperta. Capo Horn (55°58’28” Sud 67°16’20” Ovest) è uno sperone di roccia che segna la fine della Terra del fuoco, e con essa del continente americano. Si alza al cielo a 424 metri dal suolo dell’isla Hornos, la più occidentale del gruppo delle Hermite. È un pezzo di Cile e cileno è il presidio militare che si prende cura dei due fari che lo segnalano.

L'albatross. Scultura simbolo di Capo Horn

MALLYHAWK — “E' a Saint Malo, dove aveva sede l’Amicale, venne chiuso il libro delle firme”, conclude Flavio Serafini. Nel 2003, la cerimonia finale, sempre a Saint Malo, con lo scioglimento dell’Amicale. Resta il monumento di Imperia, i cimeli dei Cap Hornier nel suo Museo Navale e un altro monumento proprio a Capo Horn. Venne eretto nel 1992 in ricordo di quanti affrontarono e spesso persero la vita in quel mare che, nell’800 o a giorni nostri, a bordo di un brigantino o di una supertecnologica barca a vela come quella di Stamm e Le Cam, con o senza diavoleria elettroniche, che si arrivi da Est o da Ovest, impone, senza sconti e possibili scorciatoie, di essere un grande marinaio degno di diventare un cap hornier”.

Segue l’intervista del Comandante Ernani Andreatta, Fondatore del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari, al Comandante Carlo Gatti, Presidente dell’Associazione Culturale Mare Nostrum di Rapallo.

E. Andreatta - PERCHE’ GLI HANNO DATO QUEL NOME?

C. Gatti – Nel 1616 – Lo avvistarono e lo rimontarono gli OLANDESI Shouten e Lemaire che lo chiamarono così in onore della città di Horn i cui mercanti avevano finanziato la spedizione.

Fino al 1400 – ebbero il predominio marinaro l’ITALIA (con le Repubbliche Marinare) e il Portogallo. Dopo essere arrivati in Brasile, esplorarono minuziosamente il Rio de la Plata che però era solo un fiume... dopo di ché la flotta ripartí verso SUD alla ricerca di una vera via d’acqua che collegasse i due OCEANI. Il 1° Novembre 1520, la Spedizione capitanata da Ferdinando Magellano entrò finalmente nello Stretto che fu subito battezzato: Stretto di Ognissanti e che solo in seguito fu rinominato: “Stretto di Magellano”. Le terre al Nord dello Stretto furono chiamate “Terre dei Patagoni” (Patagonia) e quelle al sud “Terra dei Fumi” (Tierra del Fuego). Ci vollero cinque settimane di navigazione difficile tra montagne, secche, fondali variabili, strettoie e venti ghiacciati, ma alla fine le tre navi superstiti si trovarono davanti un nuovo oceano che parve loro calmo, accogliente, invitante a tal punto da chiamarlo “Mare Pacifico”.

Nel 1500 – La SPAGNA ebbe il predominio sui mari / Nel 1600 – L’ OLANDA / Nel 1700 – la FRANCIA / Nel 1800 - l’INGHILTERRA

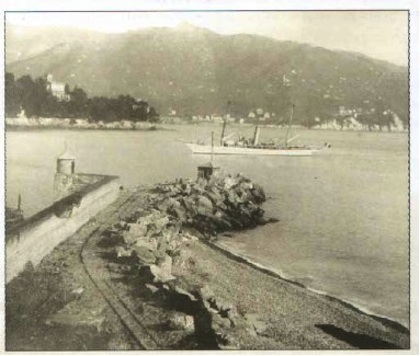

Ma dopo il 1616, per due secoli quella via di comunicazione rimase deserta. Soltanto qualche nave filibustiera di corsari o esploratori inglesi come Drake, Howe e più tardi Cook ebbero il coraggio di affrontarlo. Nel 1790 l’italiano Alessandro Malaspina, Capitano di Vascello nella Marina Spagnola (con le corvette Descubierta e Atrevida), rimontò Capo Horn da Ovest ad Est in rotta per Cadice.

E. Andreatta - QUANDO CAPO HORN DIVENNE IMPORTANTE E PER QUALI MOTIVI?

C. Gatti - Dopo il 1815 le cose cambiarono. Capo Horn cominciò ad essere frequentato dai velieri sardi in rotta per Valparaiso e Lima.

1) - L’esercito francese (Campagne Napoleoniche) occupò la SPAGNA che si ritrovò isolata dal suo impero d’oltremare. Le guerre in Europa fornirono ai creoli americani la possibilità di conquistare l'indipendenza dalla madre patria, e le rivoluzioni cosiddette Atlantiche iniziarono a scoppiare in tutta l'America Spagnola. Toccò anche a Garibaldi passare Capo Horn.....

2) - 1840 – La SCOPERTA DELL’ORO IN CALIFORNIA richiamò masse di pionieri che imbarcarono su centinaia di velieri diretti per l’unica via conosciuta: CAPO HORN. Una rotta che, con la corsa all’oro della California del 1848 diventò leggenda. Si calcola che solo nel 1849 dai porti dell’Atlantico ben 777 navi salparono per Capo Horn dirette a San Francisco. Navi che si aggiungevano a quelle che già battevano quella rotta.

CORSA ALL’ORO — “Gli equipaggi si imbarcavano con contratti di due o tre anni. Si sapeva quando si partiva, ma non quando si tornava. Se si tornava. Mesi e mesi in mare e a volte, semplicemente, si scompariva. E poi Horn. Le difficoltà di manovrare vele e cime ridotte a blocchi di ghiaccio manovrate da gente sottoalimentata, con abbigliamenti che non possiamo neppure immaginare, impegnati per settimane e settimane a tirare bordi controvento per guadagnare qualche miglio, scapolare il Capo e andare a nord”. Occorreva essere uomini di ferro prima che grandi marinai. Un’epopea quella di Horn che ha avuto un prezzo molto alto; si parla di oltre 800 navi e di 10.000 persone perse in quel mare. E un’epopea che finisce, oltre che per il Canale di Panama, anche con la prima guerra mondiale. “Il grosso dei grandi velieri italiani finì sott’acqua per i siluri tedeschi, ma erano bastimenti vecchi che avevano fatto Capo Horn al comando di capitani per la maggior parte liguri. Come quello, era di Recco (30 km da Genova), dell’ultima nave italiana che passò Horn nel 1914. C’erano anche comandanti che venivano da Procida, da Sorrento e Trapani, ma per lo più erano liguri, come i maggiori armatori dei velieri di allora”. Anche se l’ultima nave a vela a doppiare Horn è stata, nel 1949, la nave-scuola tedesca Pamir, l’epopea del Capo era da tempo finita. Tanto da spingere, nel 1937, un gruppo di capitani cap hornier francesi a fondare, a Saint Malo, l’Amicale Internationale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers, per riunire e ricordare quella pagina, già allora lontana, della storia della navigazione. “L’associazione arrivò a contare cap hornier di 14 nazioni e nel 1983 la sezione italiana, di cui ero allora segretario, contava ancora una ventina di membri”, ricorda Serafini. “Fu in quella occasione che venne inaugurato il monumento ai cap hornier a Imperia”. Poi, naturalmente, come “la schiuma sul mare dopo la tempesta”, prendendo le parole della relazione del congresso del 1996 dell’Amicale tenuto a Brest, in Francia, il numero dei cap hornier scomparirono uno dopo l’altro. Quell’anno di comandanti cap hornier ne restava uno solo, un finlandese di 98 anni e se n’era rimasto a casa. Gli altri, età media 85 anni, erano mallyhawk. Ma se ne sono andati tutti.

3) - Una forte corrente commerciale navale da Capo Horn iniziò quando dal litorale peruviano iniziò il commercio del GUANO diretto in Europa.

Capo Horn divenne così l’incrocio obbligato delle rotte commerciali più importanti e quindi la via CLASSICA della marineria velica.

4) - Ma L’avvento del motore, la Prima Guerra mondiale, e soprattutto l’apertura del CANALE DI PANAMA (1914), fecero morire la vela mercantile e le acque di Capo Horn rimasero quasi deserte. Ma una cosa é certa: che per tutto l’800 e 900, Capo Horn fu il banco di prova per tutti i velieri del mondo e dei loro equipaggi.

E. Andreatta - Quando ebbe Origine l’emigrazione italiana in Cile ed in Peru’ ?

C.Gatti - Non c’é famiglia nella nostra Riviera di Levante che non abbia o non abbia avuto parenti in Cile e in Perù. Di una cosa siamo certi: I PRIMI ITALIANI CHE EMIGRARONO DA QUELLE PARTI furono marinai che per un motivo o per l’altro (paura di ripassare Capo Horn, malattie, incidenti di navigazione ecc....) disertarono, non rientrarono più a bordo, in pratica si stabilirono nelle principali città del Sud Pacifico e diedero vita ad attività di pesca e vendita del pescato, altri si diedero all’agricoltura, altri ancora diventarono commercianti aprendo negozi o magazzini (ALMACIEN). I più fortunati e intraprendenti iniziarono con piccole laboratori artigianali che divennero via via fabbrichette sempre più importanti le quali fecero nel corso degli anni da calamita per tanti loro parenti amici che poi lasciarono la Liguria in cerca di fortuna.

E.Andreatta - La ferrovia Transandina evitò a tanti emigranti di affrontare CAPO HORN e quindi si può dire che li salvò dai tanti naufragi.

La ferrovia Transandina attraversa la cordigliera delle Ande e collega le due sponde oceaniche; la parte centrale, aperta nel 1910, collega Buenos Aires-Mendoza-Valparaíso: è lunga 1420 km e raggiunge i 3150 mt. s.l.m.

La Transandina, Ferrovia del Nord, entrata in servizio nel 1962, unisce la città argentina di Salta, collegata a Buenos Aires, con il porto cileno di Antofagasta.

Questa opera fu di grande importanza per gli emigranti provenienti dall’Italia e dalla Europa che non erano più obbligati a doppiare Capo Horn rischiando la vita.... Arrivavano nei porti Argentini con i velieri, le navi passeggeri e da carico, sbarcavano e saltavano sul treno della Transandina e, in poco tempo, raggiungevano le loro destinazioni. Tuttavia, un rischio incombeva, su di loro: l’altitudine eccessiva che colpiva i cardiopatici. Non poche furono le vittime di questa situazione.

E.Andreatta - PERCHE’ CAPO HORN ERA COSI’ TEMUTO DAI NAVIGANTI?

C.Gatti - L'espressione Quaranta ruggenti (in inglese : Roaring Forties) è stata coniata dagli Inglesi all'epoca dei grandi velieri che passavano per Capo Horn. Poiché la forza del vento aumenta procedendo verso sud, oltre il 50° parallelo gli stessi inglesi parlavano di Furious Fifties (che in italiano viene tradotto conn Cinquanta urlanti).

Con Quaranta ruggenti e Cinquanta urlanti vengono convenzionalmente indicate nel mondo marinaro due fasce di latitudini australi caratterizzate da forti venti provenienti dal settore OVEST (predominanti), le quali si collocano rispettivamente tra il 40º e il 50º parallelo e tra il 50º e il 60º parallelo dell'emisfero meridionale. Tali venti hanno la stessa origine dei venti da Ovest dell'emisfero settentrionale), ma la loro intensità è superiore di circa il 40 per cento: ciò è dovuto alla serie di intense depressioni che interessano queste zone, dovute all'incontro tra l'aria fredda dell'Antartide e l'aria calda proveniente dal centro degli oceani, inoltre questi venti sono amplificati dalla relativa scarsità di terre emerse nell'emisfero sud, cosicché soffiando sempre sul mare non incontrano mai la terraferma che li potrebbe frenare.

La denominazione deriva dal nome dei paralleli alla cui latitudine soffiano questi venti: Quaranta o Cinquanta e dal rumore che il vento produce sibilando attraverso gli alberi, il sartiame e la velatura delle imbarcazioni a vela, che somiglia a un ruggito sui 40° e ad un grido sui 50°

E.Andreatta - CAPO HORN UN CIMITERO DI NAVI?

1983-Imperia - L’opera dedicata ai Cap Horniers è dell’artista genovese Stelvio PESTELLI.

C.Gatti - Il monumento al navigante di Capo Horn nel Borgo Marina / Imperia-Porto Maurizio, fu realizzato dallo scultore Stelvio Pestelli e inaugurato il 24 maggio 1983, in occasione del XXXIX Congresso Mondiale dei Cap Horniers, alla presenza del Presidente Pertini e dell’allora Sindaco Scaiola. Esso é dedicato ai naviganti di Capo Horn, agli 800 velieri affondati, ai 10000 marinai che giacciono sul fondo del mare più tremendo del globo.

La Statua rappresenta il classico Lupo di mare dal volto rugoso e barbuto, con cerata, "sudovest" e stivaloni, con le mani sulle caviglie della ruota del timone, teso nello sforzo di governare il suo veliero.

Eretta alla radice del molo di Porto Maurizio, alta m. 2,30, in bronzo, poggia su un piedistallo di m. 2 sul quale c’è la dedica dell’A.I.C.H. (Amicale des Capitaines au Long Cours Cap Horniers) di Saint Malo, sezione italiana. La facilità di navigazione di oggi rende ancora più leggendario il navigare di allora quando, chi doppiava Capo Horn per la prima volta, aveva il diritto di mettere l’orecchino all’orecchio che era dalla parte del Capo in quel momento e di "pisciare" controvento.

Sulla targa l'albatro, simbolo dell'Amicale e l'iscrizione: A ricordo / dei naviganti della / vela oceanica di / Capo Horn.

E.Andreatta – Poco a Nord di Capo Horn c’é una città: USHUAIA che é molto cara agli Italiani. Puoi raccontarci il perché?

C. Gatti - Una Storia dimenticata - Italiani alla Fine del Mondo - Ushuaia (Patagonia del Sud-Argentina)

Nell'immediato dopoguerra una nave, un'impresa italiana e tanta mano d'opera specializzata in cerca di lavoro e fortuna partono per la Terra del Fuoco, regione inospitale, difficile e senza strutture. Ushuaia si trova 140 km a NW di Capo Horn - Cile.

Ushuaia è la città più australe del mondo e si trova sulla costa meridionale della Terra del Fuoco, in un paesaggio circondato da montagne che dominano il Canale Beagle (Ushi = al fondo, Waia=baia). Baia al fondo, alla fine. È così che gli indigeni Yamanas, da oltre seimila anni, chiamano il loro mondo: la "fine del mondo".

Nell’immediato dopoguerra, la decisione del governo argentino di costruire la capitale Ushuaia nella Terra del Fuoco fu presa per riaffermare la sovranità del paese sull'isola Grande, all'epoca oggetto di aspre dispute con il confinante Cile. Siamo nel 1947 e le imprese italiane ricevono l’incarico di costruire opere pubbliche. L’unica struttura presente sull’isola è un vecchio penitenziario ormai fatiscente. Occorre partire da zero: case, strade, ospedale, scuola, centrale idroelettrica. Ad organizzare la spedizione è Carlo Borsari, imprenditore edile bolognese e proprietario di una fabbrica di mobili che convince il governo argentino di saper operare con le sue maestranze anche in climi molto rigidi. Nella primavera del 1948 il presidente Peròn firma il decreto che attribuisce all'imprenditore italiano la commessa di lavoro. Il 26 settembre 1948 salpa dal porto di Genova la prima nave che, guarda caso, si chiama “GENOVA”, con a bordo, 506 uomini e 113 donne, per un totale di 619 lavoratori.

La M/n GENOVA della Co.Ge.Da. è in partenza da Ponte dei Mille per la Terra del Fuoco. Questa rara fotografia è una preziosa testimonianza di quella grande spedizione.

Durante il lungo viaggio della nave, le autorità argentine vietano di scalare i soliti porti intermedi per evitare defezioni. La paga dei lavoratori è di circa 3,5 pesos, superiore rispetto ad altri luoghi in Argentina e permette di mandare soldi alle famiglie in Italia.

Il 28 ottobre 1948, dopo 32 giorni di oceano, la M/n Genova giunge ad Ushuaia con un carico umano colmo di speranze e con le stive stracolme di materiale. Ad accoglierla c’è il ministro della Marina argentina dell'epoca. La stagione è la più favorevole per iniziare i lavori. Per i primi mesi una parte degli operai è sistemata nei locali dell'ex penitenziario, il rimanente alloggia a bordo di una nave militare del governo.

La mano d'opera è soprattutto emiliana, ma non mancano piccole comunità di veneti, friulani e croati. Nelle ampie stive della nave c’è tutto l’occorrente per la costruzione ed il montaggio di un paese moderno. Del carico fanno parte 7.000 tonnellate di materiale per allestire una fornace e la centrale idroelettrica, vi sono mezzi di trasporto leggeri e pesanti, gru, scavatrici, case prefabbricate, generatori, l’attrezzatura per la costruzione di una fabbrica di legno compensato e persino le stoviglie per la mensa dei dipendenti. L’inventario della merce trasportata comprende tutto il necessario alla comunità per essere autosufficiente ed il suo valore attuale corrisponde a venti milioni di euro che il governo argentino, ha pagato all'impresa Borsari che li aveva anticipati.

Agli emigranti provenienti dal nord Italia, le montagne alle spalle di Ushuaia ricordano le Alpi, e per tutti loro la nuova terra significa un futuro migliore per se stessi e per i propri figli. I primi due anni pattuiti con Borsari sono veramente duri per il freddo, la neve, l’oscurità e con le difficoltà di costruire opere murarie e idrauliche. Onorato il contratto, in molti decidono di stabilirsi definitivamente in questa città che hanno creato dal nulla e che sentono ormai propria. Grazie al lavoro di un nucleo di avventurieri italiani, si assiste ad un fenomeno di migrazione di massa unico al mondo. Ushuaia cresce, si popola e si trasforma in una città viva, speciale per varietà di razze e culture.

Restano i ricordi. Lo sforzo per l’ambientamento climatico fu sostenuto dagli emigranti grazie anche al promesso ricongiungimento con le famiglie, che fu rispettato e si concretizzò con l’arrivo di una seconda nave italiana, la M/n "Giovanna C." che giunse a Ushuaia il 6 settembre 1949 con mogli e figli. Quel giorno la comunità italiana raggiunse le 1300 unità.

Gino Borsani aveva promesso due anni di lavoro ben pagato, terre e case ai suoi uomini. “Alcuni di noi non sapevano neppure dove erano diretti” - dice Elena Medeot 78 anni, nata a Zara – “In Italia c'era il mito dell' Argentina, ma quando siamo arrivati qui, dopo un mese di navigazione, abbiamo scoperto la verità. Per scaldarsi, in un posto dove in piena estate la temperatura raramente supera i 10 gradi, si doveva risalire la montagna per fare un po’ di legna. Le promesse del bolognese svanirono in pochi mesi, così come il sogno di tutti, mettere da parte un po' di soldi e tornare a casa.

“Però si mangiava carne tutti i giorni e questo già sembrava un miracolo”. Ricorda Dante Buiatti nato a Torreano di Martignacco. “Nel 1923 Avevo un lavoro in Friuli, ma era più importante dimenticare la guerra e a casa non ce la facevo”.

Dante fu uno dei pochi pionieri, arrivati ad Ushuaia con la ditta Borsari, che scelse di restare in quella terra al confine del mondo. La maggioranza, infatti, rincorse orizzonti più caldi, spostandosi in altre province “più ospitali” dell’Argentina. Buiatti s’impegnò nell’attività commerciale del paese, che oggi continua con sua figlia Laura; mentre Leonardo, il figlio minore, gestisce un albergo. Sempre col cuore rivolto alla sua cittadina natale, Dante Buiatti fu uno dei principali animatori dell’associazionismo friulano e italiano nella Terra del Fuoco. Fino al giorno della sua morte è stato il principale punto di riferimento per gli studiosi dei processi migratori, per la collettività italiana, per i giovani della comunità friulana di Argentina ed Uruguay e, fondamentalmente per i suoi cinque nipoti.

GATTI Carlo

Rapallo, 31 Agosto 2016

PERCHE' IL CANALE DI CALMA DI PRA' (Genova) E' inquinato

Perché il Canale di calma di Prà (Genova) è inquinato

Ogni volta che esco dall’autostrada a Prà e vedo il porto colà realizzato, penso a come poteva, anzi doveva essere, se non ci fossero state le …. fogne. Pare strano ma pure quelle riescono, in Italia, a deviare opere faraoniche perché ci si è dimenticati di regolamentarle per tempo.

Quindi non solo la burocrazia ci intralcia ma pure loro, o meglio, i funzionari inetti che avrebbero dovuto vigilare che si eseguissero i progetti iniziali invece di …infognarsi negli eterni compromessi..

Quando si iniziò a parlare di creare a Pra un nuovo porto, specializzato nella rumorosa movimentazione dei container, si prese subito in esame come garantire, con il tombamento, il problema dello scarico a mare del rio Branega che colà sfocia così come tanti altri piccoli rivi che, come tutti quelli della scoscesa terra ligure, quando piove diventano importanti, repentini e dirompenti torrenti. Poi si tentò di censire pure gli sbocchi, bianchi e neri, che dalla battigia si potessero individuare anche perché, molte delle costruzioni nel sito e sulle alture sono antiche e non esiste documentazione circa i loro scarichi fognari e molti scaricavano, da sempre, nei rivi esistenti. Molte fogne delle cascine in altura, con il tempo e gli smottamenti si erano creati nuovi incanalamenti, per raggiungere i rivi, filtrando sotto il terreno e quindi, invisibili, ma esistenti. Un problema.

Esaminato bene il luogo, si diede incarico di redigere una prima bozza a progettisti di chiara fama, funzionari come si usava un tempo, esempio di rettitudine, emeriti e seri professori universitari ed esperti di costruzioni marittime che si potevano contare sulle dita di una mano; esaminato l’esistente arrivarono alla conclusione che fosse indispensabile e prioritario individuarli e canalizzarli tutti così da portarli a scaricare al di lì della banchina esterna del costruendo porto, canalizzandoli mano a mano che si procedeva a tombare. In altre parole due o tre grandi canali in cemento avrebbero permesso di scaricare le acque intercettate e non, direttamente in mare aperto. Alla fine e in sicurezza, si sarebbe creato il nuovo porto che, “prolungando” sul mare la terra ferma, avrebbe avuto una superficie pari al doppio e forse più di quanto in realtà non abbia adesso. All’inizio nessun “canale di calma” era previsto come invece poi si ci è inventato per mascherare colossali errori e scoordinamenti. Sarebbe stato tutto un grande piazzale che dalla ferrovia e dall’Aurelia raggiungeva la attuale banchina esterna di scarico, con sotto i canali di sfogo. Per rimediare si raccontò pure la panzana che con questa soluzione si sarebbero creati due lati di attracco: uno esterno e una interno, utilizzando appunto quel canale. Questo secondo approdo non fu mai praticato per il basso pescaggio e per la difficoltà a far girare le navi, una volta costeggiato a levante il molo esistente, così da poterle infilarle in quello che eufemisticamente oggi viene chiamato ‘canale di calma’. Poi si compensò i penalizzati abitanti di Prà esaltando l’idea del canale “fognario”, perché di questo si tratta, utilizzandolo come base per sport acquei. Genova avrebbe avuto il suo canale per il canottaggio. Peccato che a causa delle reti nere che vi scaricano e dell’impetuoso vento che soffia da Voltri, si dovette anche per manlevarsi da possibili colpe, affiggere qua e la cartelli che ne vietavano la balneazione. Si raccolsero solo le fogne “visibili” in un unico depuratore Pra-Voltri. Dovendo rimediare per calmare gli animi e non perdere i tradizionali voti molto ambiti in zona, realizzarono sulla vecchia battigia, piscine balneabili per sopperire a quanto, per trascuratezza, resero inagibile e, del canottaggio “olimpico” non se ne parlò più. Ogni tanto vi si svolgono regate di canottaggio a sedile fisso, che altro non sono che i vecchi gozzi “filanti”, sport ormai in disuso e di nessun richiamo; ma attenti a non bagnarsi se si vuol restare sani.

Dopo tanto parlare, come capita in Italia, quando arrivarono i soldi si pose subito mano, anche sotto la potente, interessata e urgente influenza delle poche ditte in grado di eseguire simili imponenti opere, ad eseguire i lavori a mare; per non <disturbare i manovratori>, nessuno tirò fuori i progetti che prevedevano i canali sotto al costruendo molo e solo dopo ci si accorse che non si erano risolti i problemi idraulici del territorio ma, in compenso, si era costruito anche un ulteriore molo interno per contenere il nuovo approdo che si poteva risparmiare se si fosse realizzato il progetto iniziale. Pazienza, l’importante era “godersi” i finanziamenti. Per continuare a procedere indisturbati fu allora che si ideò il ‘canale di calma’ cioè quella lingua di mare fra la vecchia battigia e il molo a nord del nuovo piazzale, cosi che gli scarichi non individuati continuassero, come nel passato, a inquinare il mare. Con quel sistema, a chi avesse obiettato che gli scarichi fognari occulti e i torrenti erano ancora non regimentati, si rispondeva: tutto come prima, liberi di sfociare a mare senza alcun impedimento. Si ometteva di dire che a rendere ancora più inquinate quelle acque “ chiuse”, era il fatto che il canale non sfoga a ponente perché lì c’è la lingua di terra che collega il manufatto per le movimentazioni con la terra ferma e sul quale passa pure la ferrovia per servire il sito: un <cul de sac>, insomma. Quel canale divenne, piano piano e di fatto un porticciolo turistico rabberciato e mal servito ma atto a coprire una mancanza nautica in un sito che lo richiedeva: insomma un ennesimo fai da te che in certe zone non è neppure raggiungibile dai mezzi dei pompieri. Ma all’epoca le Giunte che reggevano le fila, nel mentre non battevano ciglio nel vedere lo scempio che si stata perpetuando, continuavano a ritenere la nautica un lusso per ricchi, anziché capire che avrebbe portato lavoro; quando le ideologie ottenebrano il buon senso.

Morale, siccome le correnti marine scorrono da levante a ponente, quando giungono a Pegli si aprono: un ramo passa esterna al nuovo porto e va verso la Costa Azzurra (è là che trovano le salme di chi annega dalle nostre parti) mentre quella più a terra si infilala nel detto canale a fondo chiuso, non permettendo il ricambio delle acque; la conseguente fuoruscita dei liquami che dovrebbero, per uscire, vincere la corrente stessa che li spinge a Ponente, e poi sfociare su Pegli, resta bloccata in sito. Le frequenti forti ventolate di tramontana, tipiche del luogo, non risolvono il problema, influendo solo a spazzare quanto galleggia sull’acqua e avrebbero reso impossibile un impianto olimpico per il canottaggio..

Insomma un ennesimo pasticciaccio all’italiana che ci fadire: xe peso el tacon del buso.

Renzo BAGNASCO

LA STORIA

Dal 1998 VTE (Voltri Terminal Europa) fa parte del Gruppo PSA, uno dei leader mondiali nel campo della gestione di terminal portuali per contenitori.

L’area portuale di Voltri-Pra trae le sue origini da un progetto dell’allora “Consorzio Autonomo del Porto di Genova”, ora “Autorità Portuale di Genova”, ed è stata sviluppata progressivamente a partire dagli anni settanta/ottanta.

Nel 1992 FIAT Impresit, credendo nelle reali prospettive di sviluppo dell’area genovese, decise di costituire una società di servizi portuali –SINPORT– acquisendo dall’Autorità Portuale la concessione a completare e gestire il terminal contenitori di Voltri.

A partire dal 1992, il terminal si è rapidamente sviluppato raggiungendo in pochi anni la sua attuale configurazione. In parallelo con lo sviluppo delle infrastrutture, sono cresciute le attività e le risorse impiegate da VTE. Il primo traghetto merci fece scalo a Voltri nel 1992, la prima nave Car Carrier nel 1993 e finalmente il 5 maggio 1994 fu la volta della prima nave porta contenitori.

Il processo evolutivo è supportato dalla crescita del numero di addetti diretti sino agli attuali 700 circa, in maggioranza giovani, che hanno acquisito in pochi anni alta professionalità e competenza in virtù di un’intensa attività formativa. Essi costituiscono un elemento importante della competitività del terminal.

Il costante miglioramento delle risorse di VTE è stato largamente apprezzato dal mercato che ha contribuito ad una crescita dei volumi di traffico fino al raggiungimento di circa 1.010.000 TEUs nel 2008 e 1.242.000 TEUs nel 2012 (anno record anche per il Porto di Genova, che superò i 2.000.000 di TEUs anche grazie all'apporto di VTE).

ALBUM FOTOGRAFICO

A cura di Carlo GATTI

Rapallo, 25 luglio 2016

CANALE DI PANAMA - RADDOPPIA ...

CANALE DI PANAMA – RADDOPPIA ...

Il CORRIERE DELLA SERA - Milano, 26 giugno 2016 - 15:09

Intitola oggi:

Festa a Panama per il nuovo Canale - Un gioiello del «Made in Italy»

Una nave cinese inaugura la terza corsia destinata ai moderni giganti del mare Opera monumentale da 5,25 miliardi di dollari, che sfida la crisi dei commerci.

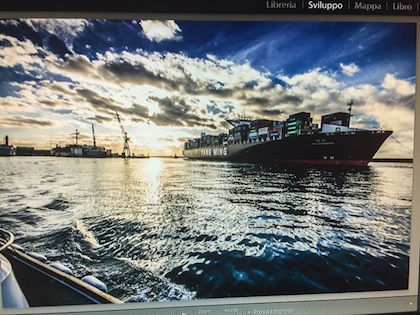

La prima nave ad imboccare il nuovo Canale di Panama, dal lato Atlantico, è stata una portacontainer cinese, 300 metri di lunghezza, battente bandiera delle Isole Marshall. La “Cosco Shipping Panama”, ribattezzata così per l’occasione, ha varcato all’alba di oggi, domenica 26 giugno, le nuove chiuse di Agua Clara per poi attraversare il lago artificiale Gatún e presentarsi puntuale all’appuntamento del pomeriggio, dopo otto ore di viaggio, davanti alla tribuna d’onore montata accanto alle chiuse gemelle di Cocoli, sul versante Pacifico. Ad accogliere il moderno mercantile, avanguardia di quelli che verranno, il presidente della Repubblica centroamericana, Juan Carlos Varela, e un drappello di capi di Stato e ministri stranieri. “Abbiamo costruito la nuova via del commercio mondiale”, commenta Pietro Salini, della Salini-Impregilo e “guida” del consorzio responsabile dei lavori.

Informiamo i nostri followers che su questo stesso sito (Mare Nostrum Rapallo), nella Sezione STORIA NAVALE, il 19.04.2012 abbiamo redatto un saggio sul CANALE DI PANAMA. Lo trovate al LINK:

https://www.marenostrumrapallo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=214:canale-di-panama&catid=36:storia&Itemid=163

Con questo aggiornamento ci proponiamo di sottolineare il nuovo assetto del CANALE che, dopo i lavori di ampliamento, ha reso agibile il passaggio anche alle nuove navi che appartengono, com’é noto, alla categoria del GIGANTISMO NAVALE, argomento più volte affrontato sul nostro sito.

Nome del progetto:

Ampliamento del Canale di Panama - Terzo set di chiuse

Paese: Panama

Cliente: Autoridad del Canal de Panama - ACP

Valore: 3.356 milioni di euro - quota parte 1.288 milioni di euro

Inizio lavori: agosto 2009

Durata prevista: 65 mesi

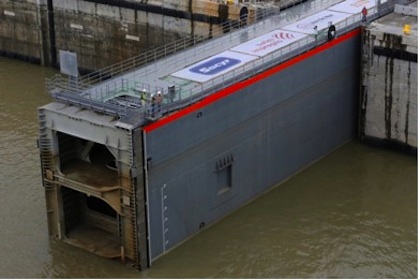

Il progetto prevedeva la realizzazione di un nuovo Canale che – a complemento dell’esistente – da oggi consente il transito di navi di maggiori dimensioni, incrementando il traffico commerciale in risposta agli sviluppi ed alla continua espansione del mercato dei trasporti marittimi.

DATI PRINCIPALI:

C’é subito da rilevare che l’opera ingegnieristica é tra le più ambiziose mai realizzate al mondo e parla italiano al 50%! Le PARATOIE sono state costruite dalla ditta CIMOLAI che ha battuto sul filo di lana la concorrenza USA. Aggiungiamo il software operativo e molti materiali speciali. La SALINI-IMPREGILO é stata la “guida operativa” al 48% di un progetto che cambierà il commercio mondiale.

ELENCHIAMO LE PRINCIPALI DIFFERENZE TRA LE NAVI COSIDETTE PANAMAX, CHE TRANSITAVANO PER IL CANALE DI PANAMA PRIMA DELL’AMPLIAMENTO, E LE NAVI POST PANAMAX, DI GRANDI DIMENSIONI, ATTUALMENTE IN CIRCOLAZIONI SUGLI OCEANI.

La realizzazione del Terzo Set di Chiuse del Canale permette oggi il passaggio di navi di maggiore tonnellaggio denominate Post Panamax, con una capacità: ......................12.600 TEUs;

lunghezza max: ............... 366 metri;

larghezza max: ...................49 metri;

pescaggio max ................... 15 metri.

Con il vecchio sistema di chiuse, il passaggio di navi tipo Panamax consentiva i le seguenti misure (ben inferiori):

capacità: .......................... 5.000 TEUs;

lunghezza max: ................... 294 metri;

larghezza max: ...................... 32 metri;

pescaggio max: ...................... 12 metri.

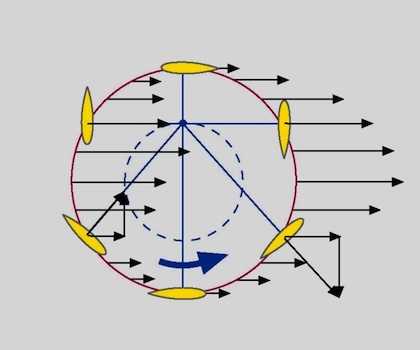

In particolare é stata realizzata la costruzione di due chiuse a salto triplo: una chiusa a salto triplo sul lato Atlantico ed una sul lato Pacifico. Queste chiuse permetteranno il sollevamento delle navi dal livello degli Oceani al Lago Gatun (intermedio rispetto ai due Oceani) e viceversa, in un tempo inferiore a due ore. Ognuna delle tre camere che costituiscono ciascuna chiusa:

larghezza: ........................... 55 metri;

lunghezza: ........................ 427 metri;

profondità: ...................23 a 33 metri;

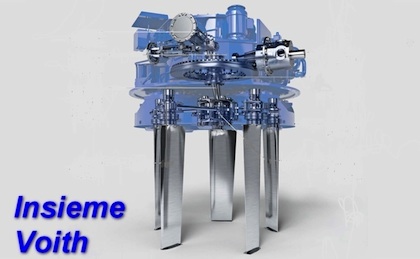

Sono dotate di sistemi di paratie scorrevoli, in senso orizzontale, che consentono di superare il dislivello esistente di circa 27 metri tra gli oceani ed il lago Gatun.

Le Paratoie (Lock Gates).

Il funzionamento efficiente e sicuro delle Chiuse è regolato da Paratoie tipo: “Porte a Scorrimento Orizzontale” che, parimenti alle Porte tipo “Vinciane” delle chiuse esistenti, sono di provata tecnologia ed applicazione in installazioni di questo tipo. Queste Paratoie, azionate da argani elettrici, impiegano circa 3-4 minuti per realizzare la chiusura/apertura delle Chiuse. Le dimensioni di queste Paratoie:

altezza: ..........................23-33 metri;

larghezza: .......................... 10 metri;

lunghezza: ......................... 58 metri.

Impatto ambientale: il riutilizzo dell’acqua attraverso il sistema di Water Saving Basins.

Gli studi effettuati hanno permesso di realizzare una strategia di sviluppo del progetto ambientalmente e socialmente sostenibile al fine di mitigare tutti gli impatti sul territorio, sull’ambiente e sulla popolazione. Una particolare attenzione è stata attribuita sin dalla fase progettuale alla riduzione del consumo di acqua del lago Gatun durante le fasi di transito. A tal fine è stato studiato un nuovo sistema – definito Water Saving Basins – che consente attraverso l’introduzione di Bacini ausiliari il recupero ed il riutilizzo parziale dell’acqua del lago Gatun. In questo modo si ha un risparmio di acqua pari al 60% ed il transito che richiederebbe l’utilizzo di circa 500 milioni di litri di acqua si realizzerà con circa 200 milioni di litri.

|

PRINCIPALI DATI TECNICI DELL’AMPLIAMENTO:

|

|

Dragaggi: ............................7.100.000 m³ |

|

Scavi:................................74.000.000 m³ |

|

Reinterri:...........................18.000.000 m³ |

|

Calcestruzzi:....................... 5.000.000 m³ |

|

Cemento: ...........................1.600.000 ton |

|

Acciaio di Armatura:............... 290.000 ton |

|

Acciaio per paratoie e valvole:... 71.000 ton |

|

Edifici (96 unità):..................... 40.000 m² Dal SECOLO XIX riportiamo il seguente commento di A.Q. Viene rilevato da più parti che se si saprà cogliere questa opportunità del Nuovo Canale di Panama che coincide con quello di Suez, il Mediterraneo può Rrtornare ad essere il centro di molte rotte navali. Oggi nel Mare Nostrum Transita il 19% del traffico mondiale in volume ed il 25% per le rotte. L’Italia é Terza in Europa per traffico merci con 473 milioni di tonnellate e prima nei Paesi UE nel corto raggio. In vent’anni il numero dei container movimentati nei 30 Porti maggiori é cresciuto del 425% con un tasso medio del 21% annuo. Ma servono novità sia nelle Autorità Portuali sia nelle infrastrutture: i principali Porti italiani soffrono ancora troppo la concorrenza nel Mediterraneo.

ALBUM FOTOGRAFICO PROVE DI TRANSITO DEL CANALE della bulk carrier BAROQUE

La nave ha salpato, si avvicina nell’attesa che il pilotadel Canale di Panama salga a bordo. In navigazione verso le nuove chiuse. Nel centro della foto si vede a destra il nuovo passaggio, a sinistra il vecchio. Panama Canal Authority

|

9.6.2016 - La Bulk carrier BAROQUE (Post-Panamax) all’interno delle nuove chiuse del lato Atlantico del Canale di Panama.

REUTERS/Carlos Jasso

Il rimorchiatore di prora é il Cerro Santiago, uno tra i tanti fatti costruire dal Panama Canal Authority in previsione dell’uso delle nuove chiuse (new locks).

REUTERS/Carlos Jasso

Come si può notare da questa foto, si tratta sempre di manovre di precisione.

Il rimorchiatore di prora é di ultimo tipo. E’ collegato alla nave con due cavi, uno per lato. Notare che entrambi i cavi passano nello stesso passacavi centrale del RR e sono incappellati alla bitta a doppia croce sulla poppa. I due cavi formano la cosiddetta “briglia” che permette di tenere la nave nel centro della chiusa.

REUTERS/Carlos Jasso

In questa successiva immagine si nota chiaramente la briglia in tensione del Rimorchiatore.

In questa immagine panoramica si vede chiaramente sulla destra la Torre di Controllo del Panama Canal Authority

Lato Atlantico del Canale di Panama. La prima nave a transitare sta per affrontare la prima chiusa. Sulla destra della foto s’intravede il vecchio passaggio.

La B/c BAROQUE tra breve metterà la prora nel centro del lago Gatun

Ecco come si presenta la porta galleggiante della chiusa in fase di chiusura.

REUTERS/Carlos Jasso

Gli operatori della Torre di Controllo del traffico del Canale di Panama.

CARLO GATTI

NUNZIO CATENA

Rapallo, 30 giugno 2016

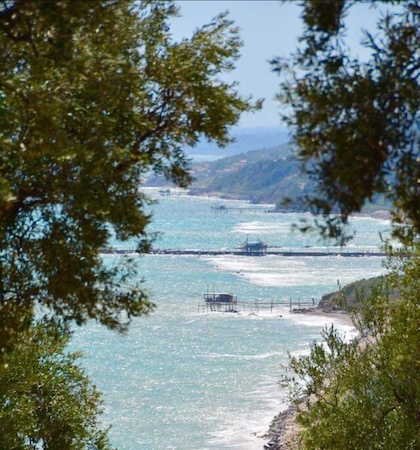

TRABOCCHI E TRABOCCANTI

TRABUCCO, TRABOCCO, BILANCIA O TRAVOCCO.....e TRABOCCANTI

Il sole catturato... da Rossana!

La nave catturata... da Rossana!

Il Dannunziano "Trabocco Turchino" ormai fatiscente é stato recuperato dalla Regione.

Le foto che seguono le ha scattate il signor DINO PIETRANGELI che ha collaborato alla ricostruzione del TRABOCCO TURCHINO.

Il trabocco più famoso della costa abruzzese lasciato all’abbandono era un colpo al cuore, proprio nell’anno del 150° anniversario della nascita del Vate che lo rese celebre e che da “quella grande macchina pescatoria, simile allo scheletro colossale di un anfibio antidiluviano” , si lasciò ispirare ne Il Trionfo della morte, ad un passo dal suo eremo. Per fortuna la sorte della struttura sembra destinata ad una svolta: “Siamo riusciti a evitare che uno dei simboli dell’Abruzzo venisse inghiottito dal mare”. E’ il commento del Consigliere regionale, e Presidente della Commissione Bilancio, Emilio Nasuti a margine dell’approvazione della legge che stanzia un contributo di 40mila euro da destinare al Comune di San Vito Chietino per il restauro del trabocco di Punta Turchino, descritto da Gabriele D’Annunzio.

“Questo trabocco – spiega Nasuti – è l’unico di proprietà di un Comune, è il simbolo della costa frentana, raffigurato anche in un celebre dipinto di Michele Cascella. E’ interamente realizzato su palificazioni in legno senza fondazioni, ma e’ stato seriamente danneggiato dalle mareggiate degli ultimi anni. Per questo il Consiglio regionale ha deciso di concedere al Comune di San Vito un adeguato contributo per consolidare questo monumento, rappresentativo dell’operosità e della cultura delle genti d’Abruzzo”.

In questa breve premessa abbiamo gettato il seme per la rivisitazione di un tema assai poco conosciuto, specialmente da noi “tirrenici” che spesso abbiamo lo sguardo rivolto verso OVEST, in segno di riverenza per tutto ciò che portato dal vento di ponente ha sapore di novità, di business e di moda. Siamo inoltre esageratamente attratti e distratti dalle nostre coste... nella convinzione d’essere stati baciati, solo noi, dall’Amore di Dio che ci ha fatto nascere da queste parti.

Curiosa quindi questa improvvisa fascinazione verso il Mar Adriatico complice una frase di D’Annunzio che il mio amico Nunzio Catena mi ha recitato al telefono:

|

« La macchina pareva vivere d'armonia propria, avere un'aria ed un'effige di corpo d'anima » |

|

Gabriele D'Annunzio: Il trionfo della morte. |

Una serie di domande hanno cominciato a frullarmi nella testa. La “macchina” menzionata dal Vate, si chiama TRABUCCO nelle varianti abruzzesi, TRABOCCO, Bilancia o Travocco nelle varianti molisane e sono un elemento “di corpo e di anima” caratterizzante il paesaggio costiero del medio e basso Adriatico.

Cos’é e come funziona questo grande attrezzo da pesca?

Vi propongo questa definizione che mi sembra la più affidabile e precisa:

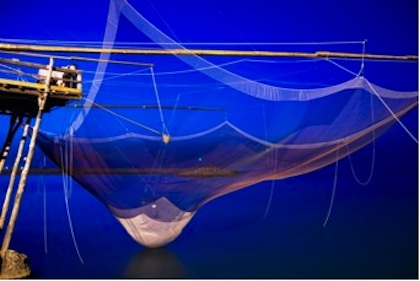

“Il trabocco è un'imponente costruzione realizzata in legno strutturale che consta di una piattaforma protesa sul mare ancorata alla roccia su grossi tronchi di Pino d'Aleppo, dalla quale si allungano, sospesi a qualche metro dall'acqua, due (o più) lunghi bracci, detti antenne, che sostengono un'enorme rete a maglie strette detta trabocchetto.”

In pratica il trabocco sfrutta la propria altezza e il lungo sbraccio delle proprie antenne per tenere il suo equipaggio al sicuro dalle insidie del mare agitato.

Lo sbraccio di prora di questo trabocco “furbacchione” ricorda l’albero di bompresso di un veliero un po’ sgangherato... che sfida il mare dall’alto tenendosene lontano con tutte le sue attrezzature marinare fatte di alberi, draglie, rizze, bozzelli e pulegge ecc...

In questa immagine si notano invece le attrezzature da pesca chiaramente “rubate” anch’esse al mondo delle navi ormai fuori moda: lunghi bighi da carico (antenne) dotati di amanti, amantigli, pescanti e tutto l’occorrente per ammainare e poi virare la rete a bilancia con il pescato.

Per saperne di più, mi intrattengo ancora un po’ al telefono con il mio amico Comandante Nunzio Catena, (socio di Mare Nostrum), che abita proprio da quelle parti: Ortona Mare.

Nunzio, ho letto che i trabocchi non sono tutti uguali. E’ vero?

“Hai ragione. Vi sono due tipologie di trabocchi per due differenti tipi di costa.

Nella costa garganica, rocciosa e spesso a picco sul mare, l’impianto da pesca (il trabocco) necessita di un forte ancoraggio ad uno sperone di roccia, per potersi proiettare verso il mare con le sue lunghe antenne. Da quelle parti mancano, infatti, le golfate, le cale e i ridossi per i tradizionali pescatori imbarcati sui piccoli gozzi.

Diversa si presenta la costa abruzzese, i litorali sono meno profondi e viene usata una bilancia (rete), posta in posizione trasversale alla linea della costa. L’attrezzo, più o meno grande, pesca sopra la piattaforma marina, alla quale è collegata da un ponticello costituito da pedane di legno, inoltre le bilance hanno un solo argano, azionato elettricamente, anche quando il mare è perfettamente tranquillo e la rete è molto più piccola di quella dei trabocchi garganici.

Un’altra caratteristica che differenzia le due tipologie è la lunghezza ed il numero delle antenne, più estese sul Gargano (anche il doppio di quelle di Abruzzo e Molise); a Termoli le bilance hanno al massimo due antenne, sul Gargano e nel Nord Barese, a Barletta, Trani e Molfetta, sempre più di due.”

Questi attrezzi da pesca sono tuttora in uso? Oppure sono passati ormai alla storia...?

“I trabocchi di un tempo erano “macchine da pesca” bellissime e molto efficaci. Oggi alcune di loro sono state convertite in ristoranti diventando “macchine da soldi”. Qualche anno fa un mio parente comprò una villa sulla collina che domina dall’alto uno di questi trabocchi, quello del Turchino reso famoso, come ti ho detto, da D'Annunzio nel “Trionfo della morte”. Purtroppo, a causa dell'incuria, fu abbandonato e lasciato cadere in pezzi quando sarebbero state sufficienti qualche tavola e pochi fili di ferro per salvarlo. Per fortuna l’impianto è stato in seguito ricostruito con l’utilizzo di soldi pubblici, ma il risultato non ha nulla a che vedere con la copia originale di qualche secolo fa. La manutenzione ordinaria e straordinaria del trabocco avveniva all’epoca per opera degli stessi “traboccanti” che raccoglievano sulle spiagge tronchi di legno ed altro materiale di recupero ammassato sulle spiagge dal mareggiate.

La pesca al trabocco risale addirittura all’epoca dei fenici che, evidentemente, lasciarono il loro imprinting nel DNA dei pescatori abruzzesi. Nel 1600, forse “imboccati” dai francesi, ci fu un ritorno massiccio verso questa antica forma di pesca che consentiva di mangiare pesce tutto l’anno, anche e soprattutto durante i lunghi inverni burrascosi.

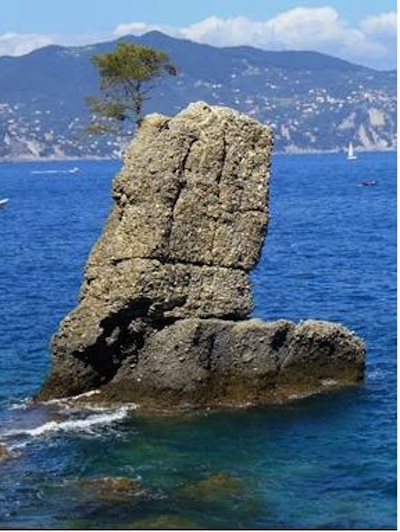

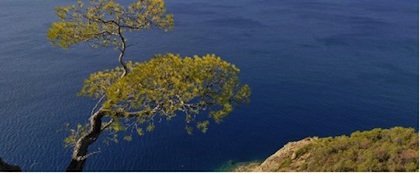

A questo punto della “fiaba” che pesca col trabocco nel mondo dei fenici, ti chiedo: come mai che insieme alla storia di quel popolo, aleggia un altro riferimento mediorientale: il Pino di Aleppo, l’antica città siriana che oggi sanguina a causa di una guerra senza fine.

Alcuni esemplari di Pino d’Aleppo

Tra Santa Margherita Ligure e Portofino svetta questo piccolo esemplare di Pino d’Aleppo che ha trovato ospitalità in una fessura dello scoglio “carega” (sedia).

Ecco come si presenta la corteccia di un Pino d’Aleppo

Continua Nunzio - “Il trabocco è tradizionalmente costruito col legno di Pino d'Aleppo, l’albero più diffuso in tutto il medio Adriatico; si tratta quindi di un legno pressoché inesauribile, modellabile, resistente alla salsedine ed elastico (il trabocco deve resistere alle forti raffiche di Maestrale che battono il basso Adriatico). Ma se ti piacciono le curiosità, te ne racconto un’altra: il termine “trabocco” deriva per sineddoche da quello della rete "trabocchetto", usato nell'uccellagione che é sinonimo di trappola. Il pesce, come un uccello, cade quindi nella trappola...

Entrando un po’ meglio nel dettaglio tecnico, ti assicuro che stiamo parlando di un tipo di pesca molto efficace, anche perché viene fatta a vista. Vale a dire, il trabocco non pesca pesce servendosi di strumenti elettronici, ma lo fa all’antica, forse alla fenicia... che consta nell'intercettare, con le grandi reti a trama fitta, i flussi di pesci che si spostano in cerca di “mangianza” lungo gli anfratti della costa. I trabocchi sono eretti a ridosso di punte rocciose orientate in genere verso SE o NO, in modo da poter sfruttare favorevolmente le correnti .Queste macchine sono molto diffuse e ancora operative lungo tutta la costa della Provincia di Chieti di cui sono originari, i trabocchi sono così frequenti che danno vita alla cosiddetta Costa dei Trabocchi , che si estende precisamente da Ortona a Vasto.

Nunzio, da quante persone é composto l’equipaggio di un trabocco?

“La rete (che tecnicamente è una rete a bilancia) viene calata in acqua grazie ad un complesso sistema de argani e, allo stesso modo, prontamente virata su per recuperare il pescato. Ad almeno due uomini è affidato il duro compito di azionare gli argani preposti alla manovra della gigantesca rete; nei piccoli trabocchi della costa molisana e abruzzese l'argano è azionato spesso elettricamente. Sul trabocco operano in norma quattro uomini, chiamati "traboccanti", che si spartiscono i compiti di avvistamento del pesce e di manovra.

Nunzio, ora tocca a me raccontarti una curiosità. Verso la metà degli Anni ’70 del secolo scorso, fu costruito un trabocco anche sulla costa ligure, a Vesima (nel ponente genovese). L'impianto fu dismesso quasi subito e resistette come struttura solo per alcuni anni.

“Probabilmente non c’é sangue fenicio dalle tue parti...” - sottolinea Nunzio.

Non sono granché informato, ma di una cosa sono certo: la corrente marina costante che bagna Vesima, proviene da una zona portuale lunga 25 KM... te lo immagini il gusto di quei pesci?

Proprio in queste settimane, dall’Adriatico provengono echi di conflitti ambientali: le estrazioni petrolifere che metterebbero in pericolo il turismo, le risorse ambientali e la stessa cultura enogastronomica. E’ così?

“A partire dal 2007 è in corso una dura mobilitazione della popolazione della costa e dell'entroterra abruzzese, finalizzata ad impedire la costruzione di impianti d’estrazione e trasformazione del petrolio nel territorio.

Il primo impianto che ha destato le preoccupazioni degli abitanti è stato il cosiddetto centro olii, ovvero un grande impianto (127.000 m²) di deidrosolforazione del petrolio greggio, progettato dall'ENI. La zona interessata è quella di contrada Feudo, nel cuore della produzione vitivinicola abruzzese. I timori della popolazione riguardano le ricadute sulla salute dell'esposizione all'idrogeno solforato, la distruzione della fiorente economia agricola e gli effetti negativi sul turismo. L'impianto dovrebbe sorgere infatti nelle immediate vicinanze della costa dei Trabocchi. Di recente la legge regionale n. 14 del 2009 ha sospeso la costruzione del centro, ma molte compagnie hanno presentato progetti per la realizzazione di piattaforme marine per l'estrazione e la lavorazione del petrolio, non interessate da tale legge.

Secondo quanto pubblicato il 6 maggio 2010 dal sito www.diebucke.it, lo scorso 18 aprile si è svolta a San Vito una manifestazione contro la petrolizzazione della riviera abruzzese che ha raccolto circa 5000 partecipanti”.

Ritornando al TRABOCCHI, vogliamo chiudere con una buona notizia:

Dal 2015 i Trabocchi diventano Patrimonio UNESCO, Life Style Regione Abruzzo.

Alcuni trabocchi sono stati ricostruiti negli ultimi anni, grazie anche a finanziamenti pubblici come ad esempio la legge regionale abruzzese n.99 del 16/9/1997, ma hanno però perso da tempo la loro funzione economica che nei secoli scorsi ne faceva la principale fonte di sostentamento di intere famiglie di pescatori, acquistando in compenso il ruolo di “simboli culturali” e di attrattiva turistica. Alcuni trabocchi sono stati persino convertiti in ristoranti.

ALBUM FOTOGRAFICO

Bruno Verì

“Per quasi tre generazioni i trabocchi hanno rappresentato il mezzo di sostentamento dei miei antenati" – racconta Bruno Verì, traboccante storico e artefice di questa trovata che sta rivoluzionando il turismo locale – "Mio nonno, e prima di lui il mio bisnonno, con il pescato locale riuscivano a sfamare tutta la famiglia”.

Come abbiamo già visto, é proprio questa, infatti, la funzione originaria dei trabocchi. Palafitte di legno dove sono ‘montate’ reti che vengono calate in acqua, per poi essere sollevate con il pesce intrappolato tra le maglie di corda.

D’altra parte, lo stesso Gabriele D’Annunzio parla del trabocco (o trabucco, com’era chiamato un tempo) come di “una strana macchina da pesca, tutta composta di tavole e di travi, simile a un ragno colossale”. Quella del trabocco, secondo altre fonti, sarebbe una tradizione contadina, più che marinara; gli agricoltori che vivevano nei pressi della costa, spaventati dal mare ed incapaci di nuotare, inventarono questi marchingegni proprio per riuscire a pescare senza dover affrontare il moto ondoso.

Trabocco a Rodi Garganico

La vita intorno ad un trabocco

Trabocco a Molinella

Trabocco a Peschici

Trabocco Valle del Surdo – Villa Rosa

Trabocco Ristorante “Eredi di Tramalcione”

Il ristorante Trabocco Sasso della Cajana prende il nome da uno scoglio poco distante che emerge dalle onde e dà riposo ai gabbiani (la Cajana).

Se di giorno è bello, il Trabocco di notte è magico. La struttura in legno centenaria sospesa su grossi pali ad alcuni metri sul livello dell’acqua, offre la sera, una suggestione ancora più grande. L’atmosfera che si respira sulla piattaforma del trabocco, mentre soffia la serale brezza marina è incantevole ed incantevole è il sapore della cucina tipica abruzzese. Le centenarie strutture un tempo utilizzate dai pescatori, oggi ben si prestano a degustazioni di prodotti e piatti locali.

Trabocco Punta rocciosa

Il Trabocco Pesce Palombo a Rocca San Giovanni

Sono tantissimi i turisti, provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo, che scelgono una vacanza sulla Costa dei Trabocchi proprio per cenare su queste suggestive palafitte sul mare, dove il pescato locale – e in parte i pesci catturati direttamente dalle reti del trabocco – offrono una succulenta cena genuina e gustosa.

Il tratto della Costa dei Trabocchi tra Fossacesia e San Vito

Un Trabocco allestito per un matrimonio

Ringrazio il Comandante Nunzio Catena per l'intervista concessa a MARE NOSTRUM RAPALLO.

05 giugno 2016

San Vito, inaugurato il trabocco del Turchino

Dopo il crollo di due anni fa, torna a nuova vita il trabocco che il Comune utilizzerà per attività didattiche e culturali. I lavori di ristrutturazione sono costati 185 mila euro.

Il taglio del nastro del rinnovato...

SAN VITO CHIETINO. Odora di legno e mare il nuovo trabocco di Punta Turchino. Legno di acacia, larice e pino che luccica non eroso dal tempo e dalla salsedine. La passerella è di nuovo integra, non ridotta ad un filo. Il piano pesca e il casotto poggiano su binari nuovi fissati su scogli ma anche su basi di cemento. La «strana macchina da pesca, tutta composta di tavole e di travi, simili ad un ragno colossale», come scrisse D’Annunzio nel “Trionfo della morte”, è tornata a vivere a due anni dal crollo avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 luglio 2014. Ieri l’inaugurazione alla presenza anche degli alunni di quinta elementare delle scuole di San Vito marina e paese e della contrada di Sant’Apollinare.

Quasi cento assi di acacia raccolti nella fase di luna calante a gennaio (per il cui taglio San Vito ha pagato 15.500 euro dopo aver rifiutato le acacie che voleva regalare il Comune di Lanciano a far da base, legno di larice per la passerella lunga circa 60 metri e la piattaforma di 98 metri quadrati; legno di pino per il casotto, binari nuovi su cui poggiano le basi della struttura. «Il trabocco è composto di tre pezzi», spiega l’architetto Anna Colacioppo che ha curato il progetto, «passerella, piano pesca e casotto. La passerella, è fatta di sette segmenti e sale fino al piano pesca che è quattro metri sul livello del mare. Abbiamo usato l’acacia per la struttura e le parti basilari, il larice per le assi della passerella e del piano pesca e il pino per il casotto. C’è anche del cemento dove mancavano gli scogli. È l’unico trabocco che protende molto verso il mare (ed è anche l’unico di proprietà di un Comune, ndc) quindi ha bisogno di protezione e cura». Protezione chiesta anche dal sindaco Rocco Catenaro alla Regione mesi fa. «Ho chiesto protezioni, delle scogliere», dice Catenaro, «per evitare che si possa compromettere di nuovo la stabilità del trabocco e per rallentare l’erosione della costa al Promontorio dannunziano, che sta mettendo a rischio anche il sedime ferroviario dismesso. Oggi, però, spazio alla festa, al trabocco costruito dalla ditta Mari Ter srl di Ortona. Un lavoro complesso, su un progetto presentato dal Comune poco prima che la “macchina pescatoria” sprofondasse in mare. Un lavoro costato 185mila euro, 110mila dati dalla Regione e 75mila sborsati dal Comune. Il trabocco sarà utilizzato per attività culturali e didattiche e la

manutenzione sarà affidata a due traboccanti». Dopo il taglio del nastro, divisi in gruppi di 30, sono stati in molti a salire sul trabocco, a scattare foto sulla piattaforma con alle spalle il mare turchino che si confondeva con l’orizzonte. (t.d.r.)

NOTE AGGIUNTIVE SUI “TRABOCCHI DA FIUME”

di NUNZIO CATENA

Notare l'angolo della rete del trabocco.

Nella foto di molti anni fa, io sono ai remi, mia sorella ha il fazzoletto in testa.

Arcobaleno a Ortona (Foto-Rossana)

LA PESCA IN ADRIATICO

Le Paranze da pesca Abruzzesi

TRABOCCHI DA FIUME

Note aggiuntive del Comandante Nunzio Catena

Bilancia del fiume SALINE (Pescara)

Proponiamo una prima volta questa foto per la splendida rappresentazione paesaggistica. In seguito la esamineremo dal punto di vista costruttivo.

- In questo tipo di pesca, occorre salpare la rete nel momento in cui passa il pesce, per cui il traboccante si affida alla dea bendata! Molti usano legare un pesce vivo al centro della rete con il compito di richiamare altre prede.

Una moltitudine di Trabocchi sul fiume Saline (vicino Pescara)

Schizzo di una “bilancia” moderna da fiume

Il Trabocco (o 'bilancia') da fiume é un attrezzo composto di due bilancieri, chiamate anche pertiche o verghelle, (vedi disegno sopra) che sono metalliche ed incrociate allo scopo di sostenere una rete quadrata che viene sollevata ed abbassata da un paranco fissato ad un'asta (oppure può essere direttamente salpato con l'asta). Pare che, attualmente, la misura massima consentita della rete, per uso professionale, sia di mt 4 per lato e dev'essere di tipo amovibile.

Per poter recuperare il pesce dalla rete, occorre ruotare il “traversone” di 90 gradi e portarlo sulla riva come dimostra questa foto in cui si notano le pertiche di acacia.

I TRABOCCHI DI UNA VOLTA, (vedi foto sopra), disponevano di due bilancieri (pertiche o verghelle), composte da rami curvi ed invecchiati appositamente, giuntati l’uno sull'altro (ricordavano le costole della sezione maestra di una barca capovolta).

Le pertiche altro non erano che rami di acacia (Spino di Giuda) che, notoriamente, sono resistenti agli sforzi ed alle intemperie marine.

Le pertiche di acacia presentavano un ulteriore vantaggio: modellate al fuoco, si flettevano molto poco sotto il peso del pescato. Al contrario, quelle attuali in acciaio si flettono parecchio e riducono la superficie utile per la dinamica di quel tipo di pesca.

Riproponiamo questa bellissima foto per definire meglio i particolari delle verghelle della bilancia che si incrociano tra loro e penzolano da un longherone di 12-13 mt di lunghezza), formato da più travi, unite da un adeguato tondino (o piattina) di ferro per evitare deformazioni da sforzo. All'altra estremità (sulla riva) viene fissato un contrappeso con lo scopo di diminuire lo sforzo da applicare al penzolo utilizzato per salpare la rete dall'acqua. Questo lungo traversone viene fulcrato (ancorato) alla cima di un palo fissato sulla sponda del fiume con dei puntelli laterali che lo fissano al terreno, per trattenerlo durante le piene del fiume che a volte sono così impetuose da trascinare tutto l’armamentario in mare. In questi casi non rimane che attendere la bonaccia per andarlo a recuperare prima che un “intruso” lo trovi per primo e ne pretenda il dovuto compenso.

In questa ulteriore foto d’epoca, che desideriamo proporre e tramandare alle nuove generazioni, si notano i Trabocchi in posizione di “riposo” per recuperare il pescato. Nei pressi della foce, a seconda della corrente entrante/uscente, l’acqua é più o meno salmastra. Questa situazione ambientale e variabile, favorisce il transito di molte specie ittiche tra cui: cefali, spigole e qualche passera.

IL MONDO DEI TRABOCCHI HA ISPIRATO ANCHE IL CELEBRE MODELLISTA DI ORTONA

TOMMASO IEZZI

Giornata di vento teso. I trabocchi visti dal colle di San Donato dove é situato il cimitero militare canadese di Ortona.

Chiudo con queste opere d'arte di Rossana Di Paolo

Trabocco della Torretta

Ripreso dal fotografo di Zoagli

Cesare MALATESTA

Carlo GATTI

Rapallo, 23 Marzo 2016

PERCHE’ È INDISPENSABILE UNA TORRE PILOTI

PERCHE’ È INDISPENSABILE UNA TORRE PILOTI

Quando una nave deve uscire da un bacino di carenaggio, galleggia al centro di una vasca e, per imbarcare il pilota, si utilizza una gabbia aperta, che viene sollevata da una gru per permettergli di raggiungere il Ponte di Comando.

Fino a quando la gabbia è a terra, con lo sguardo si abbraccia la vita del cantiere confinata tra gli edifici e gli ostacoli che la vista incontra.

A venti metri di altezza si intravedono il Molo Vecchio, la testata di Ponte Assereto, le gru della Sanità…

A quota quaranta "ci si affaccia alla finestra": i monti spariscono nell’acqua a Capo Mele, il palazzo della Nira nasconde gli yachts della marina; s’intuisce appena l'esistenza dell’imboccatura e, alle spalle, una fetta del Porto Antico.

A sessanta metri di altezza si apre un nuovo mondo e tutto appare sotto controllo: Punta Chiappa sullo sfondo a Levante, le navi che atterrano con la prua su Punta Vagno, i vapori alla fonda a sud della Diga, la Sanità e l’intero arco del Porto Antico, il canale di Sampierdarena e oltre, fino alle gru del Porto Contenitori VTE prossime all’imboccatura di ponente.

Si vedono le navi evoluire tra le testate dei pontili e le bettoline transitare da una banchina all’altra, mentre le cicatrici bianche che serpeggiano tra le calate fanno intuire a colpo d'occhio l'intensità e la direzione del vento, che per motivi orografici fa breccia e rimbalza con angolazioni diverse.

Dall'orientamento delle navi alla fonda si percepisce la direzione e la forza della corrente, e con uno sguardo si riesce a valutare la dinamica e il potenziale pericolo per una nave in uscita che andrebbe a incrociarne un’altra in entrata nel punto più stretto.

Da quell’altezza appare chiara l'importanza di un punto di vista che abbracci tutto il golfo di Genova.

Nonostante la strumentazione abbia assunto un ruolo determinante e abbia alzato il livello di sicurezza, mettendo a disposizione numerose informazioni estremamente importanti, è pur sempre fondamentale che questi imput vadano interpretati e utilizzati come ausilio alla formazione pratica costruita sull'esperienza.

Renzo PIANO: Il Progetto della Torre Piloti del Porto di Genova

I maggiori porti del mondo hanno reti anemometriche, correntometri, un'adeguata illuminazione delle banchine e un programma periodico di dragaggio con monitoraggio sistematico delle quote dei fondali; e ovviamente dispongono di una Torre di Controllo che, oltre a raccogliere i dati e a utilizzarli per la sicurezza della vita umana, delle strutture portuali e a salvaguardia dell'ambiente, permette all'uomo la visione diretta e l'utilizzo coerente, dopo le giuste valutazioni, di tutti gli ausili tecnologici e informatici di cui deve essere giustamente dotata.

Tutti i 25 chilometri di porto soffrono di un mancato adeguamento degli spazi, e ci si trova a gestire navi tre volte più grandi di quelle per cui è stato costruito il porto.

La posizione geografica, la direzione presa dallo sviluppo economico marittimo, le concrete possibilità che, con un’adeguata e oculata gestione delle risorse, potrebbero dar vita a uno scenario che vedrebbe Genova La Superba protagonista dello shipping in tutte le sue sfaccettature e, non ultima, l’ambizione che dovremmo avere quando si parla di Mare, di Lavoro e di Futuro, ricordando quello che siamo stati in passato, dovrebbero bastare a convincerci a guardare avanti; dovrebbero bastare a convincerci a guardare oltre; oltre alla burocrazia, oltre alle posizioni di partito, oltre ai cavilli amministrativi, drasticamente capaci di bloccare lo sviluppo di un intero paese.

I terminalisti stanno portando avanti ingenti investimenti per adeguare le strutture esistenti alle dimensioni delle nuove navi, il che vuol dire, tradotto in parole povere: quello che possono lo stanno facendo.

Gli Armatori, gli Agenti Marittimi e i portuali in genere, hanno condiviso con noi la difficile strada che ha messo la città in condizione, rispettando i parametri di sicurezza, di restare in gioco sulla piattaforma europea.

La Capitaneria ha saputo cavalcare i cambiamenti, restando arbitro e direttore di una partita complessa, giocata sul filo del rasoio.

Noi Piloti, in seguito al tragico evento del 2013, abbiamo trasferito la Stazione Operativa a Ponte Colombo che, oltre ai limiti già descritti, è dotata di una strumentazione insufficiente e permette una visione limitata a una piccola porzione del Porto Vecchio.

La posta in gioco, in termine di posti di lavoro e di affermazione di identità/risorsa economica per l’Italia e l’Europa, è molto alta.

Da sinistra: Amm. Vincenzo Melone - Arch. Renzo Piano - Dott. Luigi Merlo - C.P. Jhon Gatti.

Nell’attesa della costruzione della nuova Torre, il destino ci ha costretti a una revisione totale del sistema Porto/Piloti/Controllo. Un progetto partito dall’impulso deciso dell’Ammiraglio Melone e del Presidente Merlo, due persone dotate di grande senso pratico e di una lucida visione d’insieme.

Sono questi i motivi che ci devono spingere a cogliere l'opportunità che ci è stata offerta dall'Architetto Renzo Piano come una priorità, come la possibilità di far partire il cambiamento di cui tanto ha bisogno il porto di Genova, agendo sulla parola Sicurezza, seguita dalla parola Efficienza e chiusa dalla parola Professionalità.

Dobbiamo partire dalla nuova Torre di Controllo, biglietto da visita e strumento indispensabile per il Porto di Genova!

JOHN GATTI

Capo Pilota del Porto di Genova

Socio Fondatore dell'Associazione MARE NOSTRUM RAPALLO

Questo articolo é apparso il 17 marzo 2016 sul quotidiano SECOLO XIX di Genova.

Rapallo, 20 Marzo 2016

MUSEO MARINARO TOMMASINO-ANDREATTA CHIAVARI

MUSEO MARINARO TOMMASINO-ANDREATTA CHIAVARI

ANTICA CASA GOTUZZO

Il Nonno era Veneto, di Segonzano in provincia di Trento, ma la madre, Gotuzzo Adele, discendente da costruttori di grandi velieri, aveva gli antenati originari di Portofino e Recco che si insediarono nel Rione Scogli di Chiavari ai primi dell’800. In tre generazioni, dal 1838 al 1935 il Cantiere Navale dei Gotuzzo ha costruito e varato, nel cantiere navale agli Scogli, oltre 120 velieri oceanici. I Gotuzzo erano strettamente imparentati con i Tappani, noti costruttori nell'epoca della costruzione in legno. Sia i Tappani che i Gotuzzo provenivano da Recco dove avevano anche impiantato un cantiere navale. Matteo Tappani, "u sciu Mattè" imparò l’arte del costruire proprio da quel Francesco Gotuzzo, detto “Mastro Checco” che quando morì nel 1865 aveva ben 9 velieri in costruzione nel rione Scogli. Non solo, Matteo Tappani sposò Giulia Gotuzzo, figlia di “Mastro Checco” e sorella di Luigi. Pertanto i due più grandi costruttori di Chiavari era parenti essendo cognati. Tra i Gotuzzo, i Tappani ed altri costruttori navali come i Briasco, i Brigneti, i Piceni Gessaga, i Copello, i Sanguineti, i Beraldo ecc. a Chiavari furono costruiti e varati altre 200 velieri oceanici.

Ernani Andreatta è nato a Chiavari nel 1935 e ha conseguito il grado di Sottotenente di Vascello della Marina Militare dopo aver frequentato l'Accademia Navale di Livorno. Passato poi alla Marina Mercantile, raggiunse il Comando di superpetroliere della Texaco Oil Co. a soli 29 anni. Terminò la sua carriera con il grado di Capitano Superiore di Lungo Corso.

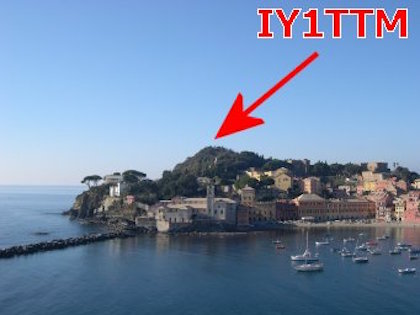

Nel 1997 fonda il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta che prende il nome anche dal suo Co-fondatorre Franco Tommasino detto “Mario”. Sino al 2001 viene ospitato nei locali sottostrada dell’Antica Casa Gotuzzo a Chiavari. Dal 2001 sino al 2008 il Museo è stato ospitato presso gli uffici della Promoprovincia a Calvari, in Val Fontanabuona. Nel 2008, la Scuola Telecomunicazioni FFAA di Chiavari, consapevole della rilevanza storica e tradizionale del Museo Marinaro e allo scopo di preservarne e valorizzarne il patrimonio culturale decise di ospitarlo al suo interno assieme alla notevole biblioteca, principalmente di mare, che raccoglie oltre 6.000 volumi.

Proprio nel 2013 il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta ha avuto il riconoscimento dello (SMM) Stato Maggiore della Marina e nel completamento della pratica di acquisizione da parte del Ministero della Marina, sarà affiancato ai Musei Navali di Venezia e di La Spezia.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, accertato l'interesse culturale della raccolta ne ha proposto la tutela e la valorizzazione con modalità da concordare.

Ernani Andreatta fu in gioventù un nuotatore di buon livello conquistando tre campionati Italiani (ragazzi-allievi-juniores) nelle file della Chiavari Nuoto, nella quale ricoperse in seguito anche cariche di dirigente sino alla Vicepresidenza.

A 40 anni, dopo 11 anni di comando svolse, sempre fedele alla TEXACO Oil Co., incarichi ispettivi della durata di tre anni a Taiwan (Formosa), Singapore, Hong Kong. Concluse infine il suo proficuo rapporto di lavoro con un mandato di dirigente di sei mesi presso l’Ufficio-Armamento di Montecarlo.

Il Comandante Ernani Andreatta lasciò definitivamente il mare per iniziare la carriera di Imprenditore nel settore chimico navale che lo vide grande protagonista fino al 2001. Lasciò l’attività professionale, con la carica di Presidente e Amministratore Delegato nella UNISERVICE INTERNATIONAL: Multinazionale del settore chimico navale, da lui fondata, con uffici dislocati in tutto il mondo, con sede finanziaria a Ginevra e 747 porti di Assistenza Tecnica e Servizi alle navi di qualsiasi tonnellaggio.

In questi anni Ernani Andreatta acquistò grande esperienza nel settore dello Shipping partecipando ogni anno, con l'azienda di cui sopra, al SEATRADE SHOW di MIAMI, dove venne in contatto con il mondo delle crociere in grande crescita da molte decine di anni.

Andreatta è socio UNUCI (Ufficiali in Congedo), ANMI (Marinai d’Italia), Società Economica di Chiavari, Accademia dei Cultori di Storia Locale: “O Castello” e Società Capitani e Macchinisti Navali con sede a Camogli. E’ fondatore di altre Associazioni tra le quali il ROTARY CLUB Chiavari-Tigullio, del quale è stato presidente nel 91-92, Associazione Culturale "MARE NOSTRUM" di Rapallo, della Associazione Culturale "IL SESTANTE" e della simpatica Accademia dello Stoccafisso e del Baccalà della quale, orgogliosamente, si fregia di possedere la tessera n. 1. E' socio fondatore dell'Associazione "Amici del Mare e degli Scogli". Ha scritto libri sulla marineria Chiavarese e Ligure come "Chiavari Marinara dall'Epoca Eroica della Vela" e "Memorie dal Mare", un pesante volume di circa 6,5 Kg. I proventi di queste pubblicazioni (40 Milioni del tempo), alla fine degli anni '90, furono devoluti a Don Nando Negri, Fondatore del Villaggio del ragazzo. Andreatta é anche autore di Libri sportivi insieme ad altri due autori, Enrico Paini ed Andrea Ferro, come "Il Palio Marinaro del Tigullio". Da anni partecipa a conferenze, dibattiti e relazioni sempre su temi legati al mare. Ultimamente ha annoverato una vasta collezione di 4200 DVD storici e marinari. Di cui 1500 sono stati curati, montati diventandone di fatto il vero REGISTA.

“Nanni non intende mollare...!”

Questa é la frase che i suoi amici più stretti si lasciano scappare di nascosto... vergognandosi per non riuscire a tenergli il passo... Anche se gli anni non sono più “verdi”, Nanni sembra aver fatto quel celebre “patto con il diavolo...”. La sua irriducibile tenacia e passione per la storia e i valori marinari della Riviera, non accenna a placarsi e la sua verve di trascinatore implacabile contagia tutti, anche coloro, non più in tenera età, che vorrebbero finalmente dedicarsi alle passeggiate con i nipotini...

Nel 2012 dall'Associazione Culturale " o Leudo" di Sestri Levante gli è stato conferito il titolo di "Nonno dell'Anno". L’ANPAI, Associazione Nazionale Poeti e Artisti, gli ha conferito nel 2004 il premio “GENTE DI LIGURIA” con la seguente motivazione: "per l’impegno a favore della cultura, della valorizzazione, della tradizione e della storia della terra ligure".

L'ultima sua proposta culturale, insieme ad Enrico Paini, coautore, è stata quella di colmare un vuoto sulla vita e le imprese di quel grande Chiavarese che fu Enrico Millo. Il 15 Dicembre 2015 c.a. all'auditorium San Francesco di Chiavari è stato presentato il volume, "ENRICO MILLO la Vita e le Imprese", di 560 Pagine e centinaia di fotografie d'epoca. Il volume ha avuto il patrocinio del Comune di Chiavari e dello Stato Maggiore della Marina assieme alla Scuola Telecomunicazioni FF AA di Chiavari.

Come nacque il Museo che ci accingiamo a visitare?

A questo punto della ricostruzione storica, entra in scena il signor Franco “Mario” Tommasino, un caro amico di Nanni, tecnico raffinato della RAI di Genova, esperto costruttore di modelli navali radiocomandati.

Preso atto della volontà di Nanni di far riemergere “il passato imprenditoriale della sua famiglia”, ma soprattutto la grande storia della costruzione navale e armatoriale legata al mare il 7 Luglio 1997 viene fondato il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta.

Il materiale emerso da quei sottofondi dell’Antica Casa Gotuzzo e dalla Casa di Corso Buenos Aires, a quel tempo N. 31, costruita dal Comandante Ernani Andreatta Senior su terreni dei Gotuzzo, (ora non più della famiglia Gotuzzo/Andreatta) aveva conservato lo stesso profumo salmastro del mare e del Cantiere. Ogni angolo era rimasto intriso del suo odore di un tempo: pece, pitture, diluenti, derivanti del catrame usato dai calafati, seste di pini tagliati dai segantini, di sudore e vite vissute tra legni di querce sagomate dai maestri d’ascia, tra i cordami degli attrezzisti e pezzi di tela pronta per essere tagliata dai velai. C’era ancora tanto materiale pronto per riprendere a ricostruire navi d’altri tempi, magnifiche da vedersi, ma diventate ormai improponibili con l’avvento del motore e dello scafo in ferro. Putroppo, anche l’uomo nel frattempo era cambiato, non viveva più sulla spiaggia dove in gran segreto spiegava alle maestranze, con disegni improvvisati sulla sabbia, le “linee d’acqua” che subito dopo venivano cancellate con una pedata per non diffondere i segreti dell’arte di famiglia.

Ma il museo ha avuto anche straordinarie donazioni dai discendenti dei Maestri d’ascia, Calafati, Carpentieri ecc, che per molti anni avevano prestato la loro opera nei cantieri navali dei Gotuzzo che operarono dal 1838 al 1935, anno in cui il l’attività cantieristica, purtroppo, fu venduta a Mariano delle Piane, un imprenditore tessile di Novi ligure.

Tutto questo oggi é quasi inspiegabile se non fosse per questo “mondo sommerso” che riaffiora in modo direi “archeologico” per urlare finalmente il loro pezzo di storia al mondo distratto dai computer, dai loro programmi di costruzione già predisposti, che partono dal risultato finale per risalire all’impostazione della chiglia, senza neppure un calcolo aritmetico ...

Così iniziò l’opera di salvataggio di migliaia di testimonianze, piccole gemme di un universo legato al canto del cigno del mondo della vela; ultime pagine di un libro che le nuove generazioni devono leggere per comprendere quanto l’uomo moderno sia DEBITORE in fatto di MARINERIA verso i loro avi. Uomini veri, professionisti del mare non solo “oceanico”, ma soprattutto “costiero”, dove si aveva la capacità di CREARE con l’ingegno, la fantasia e tanta umiltà ricoperta di sudore.

Carlo GATTI

MISSIONE E SCOPI DEL MUSEO MARINARO

TOMMASINO-ANDREATTA

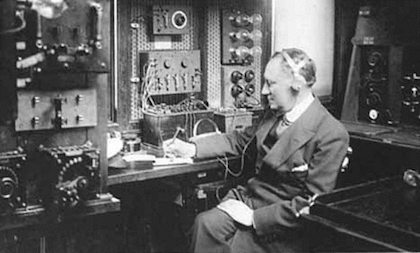

STORIA, TRADIZIONI E CULTURA MARINARA

Il Museo Marinaro Tommasino-Andreatta come detto, viene fondato a Chiavari, nell’Antica Casa Gotuzzo in Piazza Gagliardo 19, il 7 Luglio 1997 da Franco “Mario” Tommasino, deceduto nel 1998, e da Ernani Andreatta. Il Museo nasce come iniziativa privata per il grande contributo di Franco Tommasino che dona al museo quasi 30 modelli navali e altri rari reperti nel campo della radio d’epoca Marconiana ma anche sull’onda del successo ottenuto con la pubblicazione dei libri “Chiavari Marinara dall’Epoca Eroica della Vela - Storia del Rione Scogli”, esaurito nonostante le 4600 copie di due edizioni 1993 e 97, e “Memorie dal Mare - L’immenso libro di Papà Lucerna”, edito nel 97 in 6700 copie del quale ne rimangono pochi esemplari, con la relativa video cassetta o DVD in lingua Italiana, Inglese, e Spagnolo. Attraverso queste pubblicazioni ed il Museo, viene operato uno straordinario “salvataggio storico” di tradizioni, di cultura e di lavoro che si sarebbe altrimenti perduto. Nel 2013, Ernani Andreatta assieme ad Enrico Paini e Andrea Ferro presentava il libro “IL PALIO MARINARO DEL TIGULLIO”. IL 15 Dicembre 2015, da Ernani Andreatta ed Enrico Paini, veniva presentato il libro "“ENRICO MILLO la Vita e le Imprese” che ha avuto anche la consulenza storica di Enzo Gaggero e Carlo Gatti con la presentazione del Sindaco di Chiavari, Ing. Roberto Levaggi, del Com.te Giuseppe Cannatà della Scuola Telecomunicazioni FF AA di Chiavari e del Presidente della Società Economica Roberto Napolitano. Il libro era patrocinato dal Comune di Chiavari e dallo Stato Maggiore della Marina.

Gli ultimi lavori di Ernani Andreatta sono sempre corredati di DVD che valorizzano ulteriormente l’opera presentata in cartaceo.

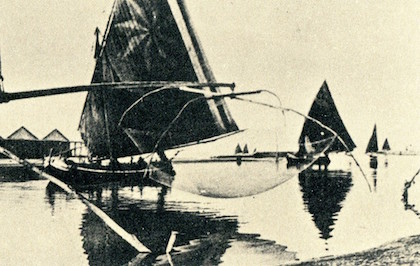

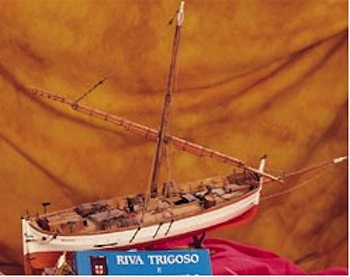

Il Tigullio ha una lunga e gloriosa storia marinara, che data sin dal Medioevo. In Chiavari e Lavagna sono stati costruiti e varati oltre 200 velieri oceanici, mentre Sestri Levante e Riva Trigoso erano più specializzati nella costruzione e armamento di leudi.

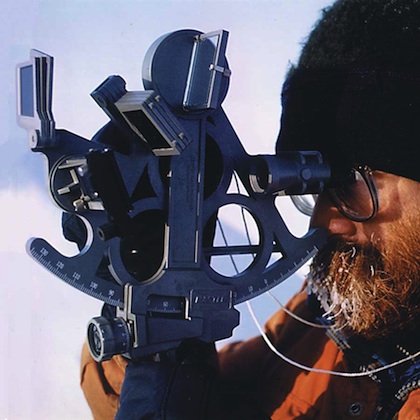

Il nucleo del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta è costituito quindi da modelli di navi a vela e modelli naviganti radiocomandati oltre che da apparecchi radioriceventi costruiti o raccolti da Franco Tommasino, da strumenti nautici antichi anche del 1700 e da preziosi utensili da lavoro. In questo museo trovano spazio anche gli attrezzi da pesca dato che il Rione Scogli all’inizio del secolo scorso diventò un centro importante del settore mutando la sua indentità da quello della costruzione navale a quello della pesca. Gli stessi pescatori degli Scogli hanno lasciato un patrimonio di tradizioni importantissimo anch’esso oggetto di salvataggio attraverso le opere sopra menzionate.

Molti reperti museali provengono da donazioni o lasciti di privati e da acquisti sul mercato antiquario, come l'importante collezione di rare conchiglie di mare e di terra, provenienti da tutto il mondo, che conta più di 3000 pezzi, tutti rigorosamente catalogati. Non ultimo l’importantissimo archivio storico fotografico e la biblioteca con oltre 4000 volumi per la maggior parte di argomento marinaro e una importante videoteca di filmati d’epoca.

Un altro importante salvataggio storico del Museo è quello effettuato da Amedeo Devoto, noto artista e progettista navale del Rione Scogli, dei piani di costruzione di molti grandi velieri costruiti sia a Chiavari nell’800, che a Riva Trigoso ai primi del 900: un incredibile patrimonio che lega al mare il Tigullio e Chiavari in particolare. Il Museo vanta su questo tema un ulteriore arricchimento dovuto all’acquisizione di importanti piani di costruzione, circa un centinaio, provenienti da tutto il mondo e che riguardano velieri e grandi imbarcazioni del 1800.

E Chiavari, come centro di costruzioni navali e armatoriale raggiunse il suo apice nell’Ottocento, grazie all’opera di costruttori come Matteo Tappani, tre generazioni di Gotuzzo, Francesco detto “Mastro Checco”, Luigi ed Eugenio, i Briasco, i Piceni Gessaga, i Milesi, i Brigneti, i Copello, i Sanguineti, i Beraldo e di armatori come i Dall’Orso, i Raffo, i Beraldo i Sanguineti, i Borzone, i Copello, i Bianchi, i Chiarella, i Rocca, Fratelli Ghio, i Gagliardo, i Roncagliolo, i Raggio Porcella, i Carniglia, i Milesi, i Cuneo, i Devoto, i Marana, i Casaretto e altri, che porteranno il nome di Chiavari in tutti i mari del mondo. Innumerevoli navi camogline e genovesi presero forma sugli scali del Golfo del Tigullio, a sottolineare la capacità e la tenacia dei costruttori locali che sapevano tener testa alla migliore concorrenza internazionale.