LIGHT VESSELS, quando I FARI GALLEGGIAVANO...

QUANDO I FARI GALLEGGIAVANO...

LIGHT VESSEL

L’Inghilterra ha avuto una lunga storia di dominatrice dei mari, e da questa sua posizione privilegiata ha dato molte “prime idee” di progresso in campo navale.

La necessità di un battello-fanale fu discussa per la prima volta nel 1600, ma si concretizzò soltanto nel 1732 con Il primo esemplare che fu ancorato sull’imboccatura del Tamigi alle porte di Londra e portò il nome di NORE.

1845 – La 1° foto del NORE

Primi anni ’70, l’ultimo NORE in disarmo

Originariamente i battelli-fanale (noti con il termine di light-ship o light-vessel) erano navi mercantili “trasformate”, ma dal 1820 furono costruite appositamente con la tecnologia del tempo. Incidenti e collisioni contribuirono a migliorare le successive costruzioni, che furono sempre più grandi e adatte allo scopo.

Il battello-fanale CARPENTARIA oggi Museo nel porto di Sidney.

All'inizio del 1900 esistevano oltre 750 light-ships in tutto il mondo con 10.000 membri d'equipaggio. I Lightshipmen ebbero una vita difficile per l’esposizione ai colpi di mare, agli incidenti di varia natura tra cui gli odiosi affondamenti subiti dai sommergibili tedeschi per sabotare il traffico nemico nella 1a e 2a guerra mondiale.

In generale, per 5-6 mesi l’anno, la vita a bordo era di una noia senza fine, non accadeva mai nulla. I marinai avevano i loro compiti quotidiani e molti si dedicavano a lavori manuali d’artigianato. Il nome The Light-ship Basket fu scelto poiché le ceste erano fatte a mano dagli uomini che gestivano i battelli-fanale della costa di Nantucket. Oggi, al suo posto si erge una piccola piattaforma dotata anche di elicottero.

Il nome Nantucket é forse il più citato nella letteratura marinara mondiale.

Per tutto l’800 e nella prima parte del ‘900 i battelli-fanale avevano due equipaggi composti di 6 marinai e un comandante che si alternavano a bordo per un mese. Erano accuratamente selezionati dalla Trinity House (U.K.), dovevano prestare giuramento, ed erano soggetti ad una dura disciplina di bordo. Ogni uomo aveva una Bibbia e non mancava una fornita biblioteca. Nei lunghi mesi invernali del Nord Atlantico il mestiere si rivelava molto impegnativo e pericoloso, e ci volevano 15 o 20 anni di servizio per essere promosso Master. Le vedette di un battello-fanale spesso avvistavano le navi in pericolo, ma non sapevano come allertare i mezzi di salvataggio sulla terraferma. A risolvere il problema delle comunicazioni ci pensò Guglielmo Marconi che nel 1892 iniziò i primi esperimenti-radio ottenendo da subito eccellenti risultati. Il primo messaggio radio “nave-terra” fu emesso la vigilia di Natale del 1898 dallo stesso Marconi che riuscì a mettere in contatto il faro di South Foreland (Dover) ed il battello-fanale di East Goodwin (sull’imboccatura del Tamigi) sulla distanza di 19 km.

Nel disegno si notano le lunghe “antenne Marconi” che scendono dalla testa d’albero. Il primo segnale di soccorso radio fu trasmesso dal marconista del battello-fanale il 17 marzo 1899, con l’incaglio del mercantile Elba sui banchi delle Goodwins. Il 30 aprile di quell’anno, lo stesso battello-fanale trasmise un proprio segnale di soccorso, quando fu investito dal SS Matthews a causa della nebbia fitta. In numerosi porti del mondo anglosassone capita, ancora oggi, di vedere batelli-fanale lungo le banchine adibite a museo. Sono pitturati di rosso, perfettamente manutenuti e visitabili. Ma poco si sa, almeno in Mediterraneo, della loro trascorsa funzione e dei tormenti dei loro equipaggi. Al contrario, esiste una corposa bibliografia sui FARI e sui loro solitari faristi, storie che partono dagli albori della navigazione, e dopo due millenni emergono ancora con spettacolari fotografie aeree pubblicate su riviste, libri e persino sui calendari d’ogni nazione marinara che si rispetti.

La foto mostra uno degli ultimi battelli-fanale costruiti in Svezia. Si tratta del FLADEN n.29, oggi museo galleggiante ormeggiato nel porto di Göteborg (Svezia). La nave fu costruita nel 1915 e rimase in servizio sino al 1969 quando fu sostituita da un faro installato su un traliccio ben piantato sul fondo. In quegli anni e con lo stesso metodo, furono sostituiti nel mondo circa un migliaio di battelli-fanale che andarono in pensione dopo essere stati onorevolmente al servizio del traffico navale per 150 anni.

“Che funzione specifica aveva questa imbarcazione?” Innanzitutto possiamo assicurare il lettore che nessun equipaggio al mondo fu mai tanto amato dai marinai del passato come la ciurma di un battello-fanale piazzato stoicamente in mezzo al mare sotto i colpi dell’oceano. Il battello-fanale stazionava alla fonda nel punto di convergenza delle rotte oceaniche davanti ad un grande porto, ma aveva pure il compito di delimitare scogliere e bassifondi, ma nacquero soprattutto come risposta ai tanti disastri navali provocati dalle mareggiate e dalle nebbie stagionali che “storicamente” caratterizzano vaste aree interessate alla navigazione. I battelli-fanale furono quindi collocati nei punti di traffico intenso come il passaggio della Manica, il Kattegat-Skagerrak e per implementare la sicurezza della navigazione lungo le sponde Est ed Ovest del Nord Atlantico, ma anche dell’Australia. Se si considera che i maggiori scali del mondo, sono sorti all’estuario di grandi fiumi, allora s’intuisce la funzione del battello-fanale come punto di riferimento per l’atterraggio di una nave, segnalando la propria posizione (riportata sulla carta nautica) con il suo inconfondibile fascio di luce o con il temuto segnale da nebbia. Ancora oggi l’avvicinamento al porto rappresenta la fase più delicata del viaggio, per via della corrente di marea che si forma alla “barra” del fiume. Senza l’aiuto del pilota-fiume, sarebbe materia assai ardua da affrontare. L’epopea di questi mezzi ausiliari durò 150 anni e terminò alla fine degli anni ’60, quando innovative tecnologie di trivellazione permisero la loro sostituzione con fanali alloggiati su piattaforme impiantate su fondali sicuri.

Anche l’ultimo b/f AMBROSE si é convertito in Ambrose Tower-New York.

Ogni marittimo di qualsiasi generazione avrebbe qualcosa d’inedito da raccontare, per esempio, sul passaggio del Canale della Manica (English Channel o semplicemente Channel). Avventure e disavventure a causa della nebbia che acceca, paralizza e incute paura per molti mesi l’anno.

Quante navi ha salvato il b/f di Sandettie? E’ difficile dirlo. Certe cose il marinaio le cancella dalla memoria per non dover cambiar mestiere...

Il cocktail si fa ancora più micidiale quando alla nebbia si aggiunge il traffico che attraversa la Manica collegando, in tutte le direzioni, l'Oceano Atlantico al Mare del Nord e al Mar Baltico. Con il passaggio di oltre 500 navi il giorno, il Canale è uno dei tratti di mare più pericoloso al mondo. A questo traffico sull’asse principale, si aggiungono i traghetti che fanno la spola fra Dover e Calais in direzione NW-SE. Fino all'apertura del Tunnel della Manica, questo flusso era ancora più intenso in quanto provvedeva sia al trasporto di persone che di merci, in compenso é in forte aumento il gigantismo navale. Per questo ulteriore problema sono scesi in campo gli Stati monitorando l’intero traffico con strumenti speciali. Sia sulla costa inglese che su quella francese, esiste un collaudato sistema chiamato VTS (Vessel Traffic System). Il Servizio é attuato dalle rispettive Coast Guard che informano le navi sul traffico in corso e suggeriscono le opportune manovre da compiere. E’ risaputo infine che le super containers e le pericolose super petroliere imbarcano il Pilota-mare per superare gli spazi più critici. Finalmente, dopo tanti incidenti, collisioni, inquinamenti, si é capito che ne valeva la pena d’investire sulla sicurezza in tutte le sue forme. Non é certo passata un’eternità, ma ricordo ancora il racconto di un mio anziano comandante che oggi ha l’aria di una favola... “Era il primo dopoguerra, si navigava per due soldi e l’unico strumento di bordo era l’inaffidabile radiogoniometro... Un giorno ci trovammo immersi nella nebbia che potevi tagliare con il coltello, ma il pericolo era un altro, c’erano ancora centinaia di mine vaganti della 2° guerra mondiale e per schivarle si manovrava nel centro del Canale sperando che le altre navi avessero il radar e ci schivassero. Si navigava alla cieca e fischiavamo in continuazione...la Manica era un incubo!”.

Il Canale della Manica vista da un satellite

Per tante vecchie carrette di quei tempi, dover affrontare il doppio imbuto della Manica era sempre una brutta avventura. Non esistevano assistenze da terra, il radar era ancora un privilegio di pochi armatori, le radio-assistenze erano un work in progress e i segnali più affidabili erano i gabbiani ed il colore del mare che indicavano in qualche modo la distanza dagli scogli. Il comandante era sicuro della propria posizione soltanto quando avvistava o riconosceva il segnale acustico del battello-fanale. Questa assoluta necessità di fissare sulla carta nautica il “fix” (punto nave) dal quale procedere con una nuova rotta, spingeva le navi di avvicinarsi a volte anche troppo al battello-fanale e, per questa tragica necessità, non mancarono le collisioni, gli affondamenti, gli incagli, i feriti e i morti di cui abbiamo parlato.

Carlo GATTI

Rapallo, 06.01.12

L' AMERIGO VESPUCCI ha compiuto 80 anni ed é ancora la nave più bella del mondo

LA NAVE SCUOLA

AMERIGO VESPUCCI

ha compiuto 80 anni ed é ancora la nave più bella del mondo

Foto n.1- La Nave Scuola Amerigo Vespucci

Foto n.2 – Il Crest della Nave

L’equipaggio della Nave Scuola A. Vespucci è composto di 16 Ufficiali, 70 Sottufficiali e circa 200 Marinai. Durante i mesi estivi imbarca gli allievi del 1° Corso dell'Accademia Navale di Livorno per un totale di circa 450 persone. Il veliero del tipo “nave”, tre alberi a vele quadre, fu varato il 22 febbraio 1931 a Castellamare di Stabia (NA). Dislocamento: 4.150 t. Lunghezza (f.t.) 100,5 m. Larghezza (p.p.) 15,50 m. Pescaggio 7 m. Velocità 10 nodi.

Foto n.3 - Il Motto della Nave Scuola Amerigo Vespucci

Il comandante del Vespucci é un Capitano di Vascello “specializzato” alla Scuola Comando di Augusta come tutti gli ufficiali che aspirano al comando di una nave militare italiana, ma non deve essere necessariamente un raffinato velista, anche se nel destino di questa Nave brillò una stella di prima grandezza che si chiamava Agostino Straulino. Questo grande Ammiraglio, insieme al genovese Nicolò Rode, illuminò la nostra giovinezza con numerose vittorie Mondiali ed Olimpiche con il Merope III nella classe Star, quando la tecnologia non mortificava ancora il talento, quando le barche avevano un nome e non una sigla. “Il vento lo devi sentire sul viso e solo allora puoi valutare”. Poche parole, ma erano il suo “credo”. Il mago del vento assunse il comando del Vespucci nel 1964 con i gradi di Capitano di Vascello e in quel periodo della Campagna di Istruzione, gli Allievi videro cose magnifiche.

Foto n.4- Notare il vento di traverso in questa foto d’archivio che fissa nella storia il passaggio a “gonfie vele” del Vespucci nello stretto passaggio che collega il Mar Piccolo ed il Mar Grande a Taranto. In quella "speciale occasione l'olimpionico Agostino Straulino era il suo Comandante.

Non era mai successo prima e neppure dopo che una nave a vela affrontasse quello stretto “passaggio” con quel vento rinunciando al motore. Ma di Straulino si ricordano soprattutto le imprese di un celebre viaggio quando riuscì ad ormeggiare il veliero italiano a Portsmouth, Amburgo, Kiel, Helsinki, Stoccolma ed Oslo manovrando le vele e fu un vero trionfo per la marineria italiana. Si dice che la manovra sia un’arte e l’olimpionico Straulino compì la sua opera maggiore a Cowes (U.K.) quando entrò a vela ed ormeggiò perfettamente il Vespucci tra un incrociatore ed una portaerei strappando l'applauso della popolazione locale e della stampa mondiale. Dall’epoca di Straulino sono passati quasi 50 anni ed il ricordo di quel grande marinaio é entrato ormai nella leggenda ma, strano a dirsi, il suo spirito rivive ancora a bordo del veliero, reincarnato nella mente di un altro campione del vento e delle manovre veliche: il Nostromo (1° Nocchiero in Marina M.), l’ultimo dei quali resiste a bordo da ben 16 anni e quest’insolita permanenza la dice lunga sulla difficoltà di reperire uomini capaci d’imbrigliare il vento.

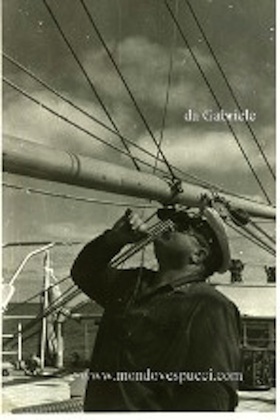

A dire il vero, la Nave Scuola Vespucci naviga spesso a motore e dedica alla Scuola Velica quel numero di ore prescritto per la formazione professionale degli Allievi Ufficiali dell’Accademia. Quando ciò avviene, si spengono gli apparati di bordo e nel silenzio più assoluto rinasce l’atmosfera antica di un’epoca che non c’é più. La ciurma si nutre di vento, di fruscii, di sciabordii d’acqua che frangono lungo lo scafo obbedendo agli ordini modulati del fischietto del nostromo, il “tramite” tra la forza della natura ed il bordo che esegue le manovre per avanzare tra le onde. Il nostromo consiglia le manovre al comandante e le ordina allo stesso tempo. Avete indovinato, il nostromo é proprio come il pilota portuale di una nave che manovra nelle vicinanze e dentro un porto qualsiasi del mondo. Il più esperto in quella fase della navigazione assume il controllo della nave. Nella navigazione a vela, il nostromo diventa il suggeritore e l’operatore nello stesso tempo che non toglie il comando al Capitano di Vascello, al contrario, lo arricchisce. Da questo bel discorso s’intuisce che il rapporto tra Nostromo e Comandante non é sempre idilliaco, e un uccellino mi ha bisbigliato in un orecchio che é quasi sempre il nostromo ad avere la meglio... La sua esperienza velica é al di sopra di ogni discussione più o meno “accademica”. Ma non é soltanto una realtà dei nostri tempi, la letteratura marinara dei secoli passati ci racconta di velieri affidati a giovanissimi comandanti perfettamente integrati con nostromi veterani di Capo Horn. A questo punto vi chiederete: Ma chi comanda a bordo del Vespucci? La risposta é molto semplice! Il responsabile é sempre il Comandante, anche quando a bordo sono imbarcati numerosi specialisti-laureati (medici, commissari, ingegneri ecc...). Tuttavia, per quanto riguarda il mondo velico, il NOSTROMO ha forse 10 lauree, il Comandante lo sa ed “abbozza”. Da questo status symbol meritato sul campo, ne deriva un personaggio che rappresenta il punto di riferimento dell’equipaggio. E vi chiederete ancora: Ma é così esclusiva la maestria del Nostromo? Si! E’ un’arte carismatica molto difficile da apprendere nelle aule scolastiche e ve lo spiego con alcune cifre. La Nave Scuola Amerigo Vespucci ha una Superficie Velica di 3.000 metri quadrati. La metà esatta di un campo da calcio. 32 sono i chilometri di cordame diviso in manovre fisse e correnti. Ad ogni curva una cima qualsiasi cambia nome e funzione. Le vele sono 26 ed ognuna funziona come un’elica a passo variabile. Tutti i sottufficiali di coperta e i marinai prendono ordini dal 1° Nostromo, il coordinatore assoluto di tutta la tela (vele), la canapa (cavi–cime-draglie) e l’attrezzatura (argani-ancore-bozzelli, pastecche, pennoni, caviglie......) Alcuni anni fa il Vespucci sfidò per sei lunghi mesi le burrasche degli oceani. L’usura del materiale impose la sostituzione di tutte le vele e buona parte dell’attrezzatura. Per il nostromo, che é anche un valente rigger (attrezzista nautico), fu un lavoro immane cui dovette far fronte per lunghi giorni insieme alla sua ciurma specializzata. Già! Ma solo lui n’aveva l’assoluta competenza e responsabilità per riprendere la navigazione in sicurezza. Molti ancora si chiedono: Perché oggi il Vespucci naviga a motore e meno con le vele? La risposta é piuttosto semplice: oggigiorno spegnere gli elettrogeni di bordo per qualche ora e andare a vela significa interrompere il funzionamento dei congelatori, frigoriferi, impianti d’aerazione, aria condizionata, circolazione acqua-servizi, potabilizzazione-acqua di mare, azzeramento degli strumenti nautici-satellitati e chissà di quanti altri apparati e servizi di sicurezza imposti dalle leggi della navigazione moderna. Navigare a vela con 350 uomini di equipaggio é diventato un lusso difficile da gestire. Pertanto, quando vedete transitare il Vespucci con le vele avvolte sui pennoni, contenete la vostra delusione, e calcolate che il gasolio necessario per far girare il suo motore ausiliario costa meno del vento ed é più sicuro.

Foto n. 5 - Il Nostromo

Foto n.6 - Il fischietto

Il Nostromo di bordo è sempre e solo uno, è il capo supremo dei nocchieri. Impartisce gli ordini dati dal Comandante tramite il fischio del nostromo. E' aiutato nel suo lavoro da un gruppo di nocchieri, muniti anche loro di fischietto. Ogni albero della nave ha un armo di uomini comandato da un nostromo subalterno che anch’egli impartisce gli ordini tramite il fischio, stando alla base di ogni albero. Questo fischietto è chiamato proprio "fischio del nostromo", generalmente è di ottone ed ha una catenina che consente di tenerlo al collo sempre pronto all'uso. E' composto da un tubicino detto cannone, da un anello detto maniglia, attaccato all'estremità dell'impugnatura, chiamata chiglia, e di una pallina forata, detta boa, da cui esce il suono. S’impugna all'altezza della chiglia, tra pollice ed indice; con le altre dita si regolano invece l'intensità e la modulazione del suono (una nota alta e una bassa, tre toni: pieno, modulato e trillo). Ma chi é veramente il Nostromo? Il nostromo é l’uomo rozzo e volgare che conduce la ciurma all’arrembaggio.... Da secoli questa definizione arcaica e un po’ romantica circola sui bordi e conserva un margine di verità anche nel nuovo millennio. Se il moderno capitano marittimo ha assunto, suo malgrado, il compito di manager aziendale e quello d’ingegnere elettronico, la figura del nostromo rappresenta tuttora la continuità, la maglia di catena che unisce e dà un senso ai lunghi capitoli della marineria dei sette mari. Il suo ruolo é sempre lo stesso: trovare la soluzione ai problemi che il mare propone a getto e in forme sempre diverse. E’ questione di feeling, recita una canzone di Cocciante. Nel nostro caso il mare sceglie i suoi figli migliori e li chiama nostromi. Il nostromo dei miei tempi “abitava” praticamente a bordo, conosceva ogni bullone della nave, sapeva dove e come mettere le mani per impiombare (unire) due cavi spezzati, sostituiva un’ancora perduta, riparava qualsiasi avaria in coperta, tamponava falle e poi cuciva e rappezzava i cagnari che coprivano le stive, maneggiava le cime (corde) di ogni calibro con l’arte di un prestigiatore e usava gli aghi, il paramano, le caviglie e tanti attrezzi personali avuti in eredità dai vecchi lupi di mare di Camogli, Viareggio, Il Giglio, Imperia, Carloforte ecc... Un vero corredo di utensili che portava all’altare quando sposava la nave. Già, proprio così! Il Nostromo nasceva e moriva con la “sua” nave proprio come accade ancora sulla nave Vespucci con il suo ultimo nostromo: la tradizione nella continuità. Lo sanno bene i cadetti dell’Accademia Navale di Livorno al termine del 1° corso quando salgono sullo scalandrone di legno intarsiato, e da quel momento avviene l’incontro con gli antichi dei del mare e di bordo: Nettuno, Eolo ed il 1° Nostromo. Da quel momento il Vespucci diventa il testimone del passaggio delle consegne marinare alle nuove generazioni. L’antico veliero diventa la forgia miracolosa che trasforma bamboccioni in uomini di mare; ragazzi avventurosi, in marinai consapevoli che ridurre o sciogliere le vele a 54 mt. d’altezza (albero di maestra), 50 mt. (albero di trinchetto) e 40 mt. (albero di mezzana) su una nave che rolla e beccheggia é un compito arduo che spetta solo ai veri marinai.

Foto N.7 – I cadetti poggiano sul “marciapiede” di un pennone

Ma alla fine del viaggio il premio c’é, e si tratta del tatuaggio invisibile ed indelebile che scende dallo spirito carismatico di questa Unità della M.M. e marchia per sempre il loro essere marinai italiani. Il nostro sguardo scende lentamente dai pennoni della Vespucci e ci chiediamo: “Ma chi é il vero spirito di questa nave?” Ormai la risposta viene da sé. Il vero spirito della nave Vespucci, almeno per noi, é il NOSTROMO di bordo.

Carlo GATTI

Rapallo, 14.10.11

Si ringrazia il Capitano di Vascello Roberto Cervino per averci ospitato a bordo della “nave più bella del mondo”.

Il Romanzo della LONGITUDINE

IL ROMANZO DELLA LONGITUDINE

UNA SOLUZIONE ATTESA MILLENNI

Il buon Dio e la natura hanno dato, fin dagli albori, la possibilità al navigante di stabilire la latitudine misurando la latitudine misurando di notte l’altezza della stella Polare, oppure misurando di giorno l’altezza massima che il sole raggiunge sopralasuatesta.

Quando i Velieri si arenavano sugli scogli perché non conoscevano la Longitudine.

Per la soluzione della longitudine c’è stato invece il buio totale fino alla metà del 1700.

E’ impossibile sapere quante navi sono naufragate nei millenni per l’errata valutazione della longitudine.

Questo fantastico capitolo della storia della navigazione ha inizio, pensate, con la soluzione trovata da un orologiaio, l’inglese John Harrison che affermò:

“E’ sufficiente che ogni nave sia equipaggiata con un cronometro in grado di misurare l’ora esatta, quella di Londra per esempio, ed un semplice confronto con l’ora locale del punto dove si trova la nave, fornirebbe istantaneamente il “FUSO ORARIO”, cioè quanti gradi e primi, e dunque la longitudine della nave e quindi anche la sua distanza dal meridiano 0° convenzionale-politico di riferimento”. Ma ci mise tutta una vita per fare accettarequesto semplice concetto ai grandi astronomi del 1700".

Il Comandante Ernani Andreatta mostra il cronometro navale della “Texaco Arizona” varata nel 1949 presso il celebre Cantiere Navale Bethlehem Steel Corporation di Quincy, Massachusetts (USA)

Ci troviamo in compagnia del Comandante Ernani Andreatta, fondatore e conservatore del Museo Marinaro Tommasino-Andreatta di Chiavari.

Comandante, nel 1999 siamo stati entrambi folgorati dal piccolo libro “Longitudine” di Dava Sobel, non tanto per l’aspetto scientifico che avevamo già analizzato al Nautico, ma per la storia “sofferta” di Harrison che ignoravamo totalmente.

E’ vero! Del piccolo libro di Dava Sobel, “Longitudine”, mi affascinò soprattutto l’argomento trattato che mi stimolò per avviare ulteriori ricerche sull’argomento che culminarono con una conferenza, della quale fui relatore nello stesso anno alla Scuola Telecomunicazioni di Chiavari.

Sicuramente abbiamo in comune un ricordo: il primo ordine che veniva impartito all’Allievo ufficiale di coperta del dopoguerra, fino all’avvento del GPS, era quello di dare la carica, ogni mattina, al cronometro di bordo.

Questo fa parte della nostra storia di naviganti. Per anni abbiamo navigato usando il sestante per trovare la posizione della nave, misurando cioè l’altezza degli astri e soprattutto usando quel famoso cronometro, da lei accennato, a cui occorreva dar la carica tutte le

mattine. Lo ritenevo un normale strumento che, come la bussola, faceva parte della strumentazione di bordo. A quel tempo non sapevo che il cronometro di bordo era stato, dopo infiniti anni di naufragi e disastri, la soluzione ai fondamentali problemi del calcolo della posizione della nave.

A pensare che Harrison era nato falegname…

John Harrison, nato falegname e non orologiaio, ebbe ragione addirittura su certi Astronomi Reali che non credevano anzi, guardavano con sospetto alla sua “piccola scatola magica”. Quel piccolo oggetto meccanico rappresentava la scoperta scientifica più importante della storia marittima e mai più avrei immaginato che dietro a quel cronometro che maneggiavo quasi con fastidio, si era consumata una durissima vicenda esistenziale per un uomo straordinario e testardo come il nostro eroe.

Spieghiamo ai nostri lettori la principale necessità di dover calcolare la longitudine.

Agli inizi del 1700, il problema di tutte le navi era il calcolo della longitudine, in pratica la distanza lungo un parallelo, da un meridiano di riferimento, e di conseguenza la posizione esatta della nave Questo era il vero problema che assillava tutti i naviganti. Agli occhi degli uomini del settecento, il mondo aveva un aspetto molto lontano da quello chegli atlanti, i mappamondi e le fotografie scattate dai satelliti ci hanno reso familiare. Non si contavano i capitani ed i loro equipaggi che avevano perso la vita schiantandosi sugli scogli avevano perso la vita perché le loro navi si erano schiantandosi sugli scogli di una costa che secondo i calcoli sbagliati dei loro piloti non doveva essere lì.

Per fortuna dei marinai, all’orizzonte apparve John Harrison il quale fornì la soluzione e la sostenne fin da subito: ogni nave fosse equipaggiata con un cronometro in grado di segnare sempre l’ora “esatta” di Londra ed un semplice confronto con l’ora locale-solare, avrebbe istantaneamente fornito il “Fuso Orario” e dunque la Longitudine della nave.

Purtroppo, trovata la soluzione teorica, si presentava un altro problema di ordine pratico: un cronometro così preciso non esisteva nemmeno sulla terraferma.

Quanto tempo impieghò J. Harrison a vincere la sua personale scommessa?

E’ la storia avvincente di quarant'anni di sforzi che furono necessari a John Harrison non solo per costruire e perfezionare quel cronometro, ma soprattutto per persuadere la comunità scientifica dell’efficacia del suo metodo, semplice e definitivo.

I grandi astronomi dell’antichità insegnarono a calcolare la latitudine, ma poi indirizzarono le loro ricerche nei meandri dell’universo. Forse la longitudine non era così importante nei limiti geografici della navigazione costiera conosciuta prima delle grandi scoperte geografiche.

Già nel 150 D.C. il cartografo e astronomo Tolomeo aveva tracciato le latitudini e le longitudini nelle ventisette carte geografiche che rappresentano una pietra miliare e un punto di riferimento importantissimo.

Per far capire meglio ai nostri lettori, ci può definire la differenza cruciale tra la Latitudine, misurata a partire dall’equatore, verso nord e verso sud e la Longitudine, misurata invece da un meridiano 0° convenzionale?

Il parallelo di Latitudine di grado ZERO vale a dire l’equatore è fissato da leggi della natura; infatti, osservando i moti apparenti dei corpi celesti, il sole, la luna e i pianeti passano quasi esattamente sopra l’equatore. L’identificazione del meridiano fondamentale Zero, invece, è una decisione squisitamente politica. Nel tempo, da Tolomeo in avanti si stabilirono come meridiano Zero, di volta in volta: le Canarie, l’arcipelago di Madera, Le Azzorre, Le Isole di Capo Verde, Roma, Copenaghen, Gerusalemme, San Pietroburgo, Pisa, Parigi, Filadelfia, prima di fissarlo, in modo universale, a Londra e precisamente a Greenwich.

L’esempio più eclatante d’errore di Longitudine ce lo diede C. Colombo che Salpò il Parallelo e credette di essere arrivato a Cipango. Ci può chiarire il rapporto tra tempo orario, longitudine e distanza geografica?

Cristoforo Colombo nel 1492 “Salpò il Parallelo” ed è fuor di dubbio che, sulla sua rotta, se non ci si fosse messa di mezzo l’America, avrebbe sicuramente trovato le Indie. Pertanto, la misura della longitudine è fortemente influenzata dall’ora e per calcolare la longitudine in alto mare bisogna sapere non soltanto che ora è a bordo della nave in un dato momento, ma anche che ora è, in quello stesso istante, nel porto di partenza o in un altro luogo di cui si conosca la longitudine. Le ore segnate dai due orologi rendono possibile al navigante la trasformazione di differenza oraria in distanza geografica. Poiché la terra impiega 24 ore per completare un’intera rotazione di 360 gradi, un’ora equivale a un 24esimo di giro, ovvero a 15° (gradi). Quindi, la differenza di un’ora tra la posizione della nave e il punto di partenza indica un avanzamento di quindici gradi di longitudine verso oriente o verso occidente. Quando in mare, il navigante, regola l’orologio della sua nave sul mezzogiorno - il momento in cui il sole raggiunge il punto più alto nel cielo, cioè lo Zenit - e quindi consulta l’orologio del punto di partenza, sa che la discrepanza di un’ora si traduce in 15 gradi di longitudine. Quegli stessi 15° (gradi) corrispondono anche ad una certa distanza percorsa. All’equatore, dove la circonferenza della terra è massima, equivalgono a mille miglia nautiche. A nord e a sud di tale linea, il valore di ciascun grado misurato in miglia diminuisce. Un grado di longitudine equivale a quattro minuti in tutto il mondo, ma in termini di distanza si contrae dalle 68 miglia all’equatore ad uno zero virtuale ai poli.

Un orologio preciso e trasportabile è stato quindi il “segreto” che ha rappresentato la vera svolta nella sicurezza della navigazione?

La conoscenza simultanea dell’ora esatta di due luoghi diversi – un pre-requisito del calcolo della longitudine - che oggi, riusciamo ad ottenere con economici orologi da polso, era una meta irraggiungibile sino a che non furono inventati gli orologi a pendolo. Ma sul ponte di una nave, che stava rollando, tali orologi diventavano pressoché inservibili perché acceleravano o rallentavano enormemente e non parliamo poi dell’influenza della temperatura tra le zone fredde e i tropici.

Possiamo affermare che la sola conoscenza della latitudine non solo fu un grande limite per i grandi navigatori, ma possiamo aggiungere che essi arrivarono dove arrivarono per “benevolenza della fortuna”?

Quasi tutti i grandi navigatori, da Vasco de Gama a Vasco Munez de Balboa, da Ferdinando Magellano a Sir Francis Drake, arrivarono dove arrivarono, volenti o nolenti, per grazia di Dio e benevolenza della fortuna. Anche il Re Giorgio III d’Inghilterra e lo stesso Luigi XIV cercarono di risolvere questo problema ed il grande James Cook fu uno dei primi esploratori a dar fiducia a Harrison con ben tre lunghi viaggi sperimentali, prima d’incontrare una morte violenta alla Hawai.

Che parte ebbero nella vicenda Longitudine i famosi astronomi dell’epoca?

Astronomi famosissimi s'ingegnarono in ogni modo e maniera per risolvere il problema del calcolo della longitudine. Ne cito alcuni come G. Galilei, Jan Dominique Cassini, Cristian Huygens, Sir Isaac Newton, Edmond Halley (lo scopritore della cometa…) ma tutti sbagliarono, perchè rivolsero i loro studi alla luna e alle stelle, forse travisati dal calcolo squisitamente astronomico della latitudine. In realtà, Galileo studiò un metodo per calcolare la longitudine, ma era complicatissimo e del tutto inapplicabile a bordo alle navi.

Non c’è dubbio che questa ricerca portò anche ad altre straordinarie scoperte come il peso della terra, la distanza delle stelle e la velocità della luce.

Comandante, ci racconti alcune tragedie marinare che furono causate dalla pessima conoscenza della longitudine.

Il problema era sempre lo stesso! Soltanto attraverso il calcolo della longitudine si sarebbe arrivati alla conoscenza della “vera” posizione della nave. Nel 1707, l’ammiraglio di Sua Maestà Sir Clowdisley perse quattro navi (su cinque), e oltre duemila uomini d’equipaggio in prossimità delle Isole Shilly a sud dell’Inghilterra (Lands End). Quando l’Alto Ufficiale scoprì con sgomento d’aver calcolato male la longitudine, era già tragedia… E pensare che un membro dell’equipaggio li aveva insistentemente avvertiti che stavano sbagliando e fu impiccato per insubordinazione.

C’è da notare che la non conoscenza della longitudine allungava i viaggi a dismisura, dipanandosi in mille episodi orripilanti di uomini uccisi dallo scorbuto e dalla sete, di spettri fra il sartiame, di approdi di navi ridotte a relitti con le chiglie frantumate sulle rocce e cumuli di cadaveri di annegati a imputridire sulle spiagge. In moltissimi casi l’ignoranza della longitudine portava un vascello ad una rapida fine. Infine possiamo aggiungere che l’incapacità di calcolare la longitudine influiva negativamente sull’economia: le navi erano costrette a seguire solo determinate rotte conosciute e così, sulle stesse rotte, si affollavano baleniere, mercantili, navi da guerra e corsari naturalmente, cadendo preda uno dell’altro.

Personalmente fui colpito dalla tragedia del Madre de Deus. Ci può raccontare brevemente quel tragico episodio?

Nel 1592, il gigantesco galeone portoghese Madre de Deus, armato con ben 32 moderni cannoni di ottone, mentre si trovava al largo delle Azzorre, di ritorno dall’India, s’imbattè al largo delle Azzorre nella flotta inglese che lo colò rapidamente a picco. Da notare che la flotta Inglese stava aspettando quella spagnola e non il Madre de Deus.

Il galeone trasportava sotto coperta ogni ben di Dio: oro, argento, perle, brillanti, ambra, arazzi, ebano, tela di cotone stampata e le preziose spezie, quantificate in quattrocento tonnellate di pepe, quarantatrè di chiodi di garofano, trentacinque di cannella e tre di noce moscata e macis. Il carico del Madre de Deus valeva circa mezzo milione di sterline che era la metà del gettito fiscale di tutta l’Inghilterra a quell’epoca.

Nel 1641 il Commodoro Anson, al comando del Centurion, perdette ben tre navi delle cinque che erano al suo comando, oltre agli equipaggi di circa 600 uomini. La sua disavventura nel passare dall’Atlantico al Pacifico, attraverso Capo Horn, fu causata dal non conoscere la longitudine quindi la posizione della sua nave, ma fu anche straordinariamente aggravata da 58 giorni di terribili burrasche.

Gli uomini migliori, insomma, perdevano l’orientamento una volta che la terra non era più visibile ed il mare non offriva nessun indizio utile a calcolare la Longitudine. A causa dei numerosi naufragi e delle perdite di uomini e navi si diffuse persino il timore, o la superstizione che alla soluzione di quel problema si opponesse qualche divieto divino.

Il Parlamento Inglese, con il celebre “Longitude Act” del 1714, stanziò l’astronomica somma di 20.000 sterline, circa 20 miliardi di vecchie lire, a chi avrebbe inventato un sistema pratico e utile per il calcolo della longitudine. Qui cominciò l’avventura di J. Harrison?

L’orologiaio inglese John Harrison, un genio della meccanica, fu il pioniere della scienza della misurazione del tempo, mediante strumenti precisi e portatili. Il tecnico dedicò la sua vita a questa ricerca realizzando ciò che Newton riteneva impossibile: inventò un orologio che, come una fiamma eterna, avrebbe trasportato l’ora esatta dal porto di partenza ad ogni remoto angolo della terra. Senza preparazione teorica né apprendistato pratico presso un orologiaio, Harrison costruì una serie di orologi quasi del tutto privi di attrito, che non abbisognavano di lubrificazione o pulizia, fatti di materiali inattaccabili dalla ruggine, in grado di mantenere le parti mobili in perfetto equilibrio reciproco, a prescindere da come, intorno a loro il mondo si impennava o rollava. Abolì naturalmente il pendolo e accostò differenti metalli all’interno del suo congegno in modo che quando un componente dell’orologio si espandeva o contraeva per variazioni di temperatura, l’altro componente ne neutralizzava gli effetti mantenendo costante il ritmo dell’orologio.

Harrison ebbe molti nemici che fecero carte false contro di lui a tutti i livelli!

Infatti, i risultati conseguiti dal nostro eroe furono vanificati dai membri della comunità scientifica, che diffidavano della “scatola magica” di Harrison. I commissari, incaricati di assegnare il premio stanziato, Nevil Maskelyne tra loro, cambiavano le regole della gara tutte le volte che lo ritenevano opportuno, così da favorire sempre gli astronomi rispetto a Harrison e ad altri meccanici. Alla fine, la precisione e l’efficienza dei cronometri di Harrison trionfarono. I suoi seguaci migliorarono la splendida e complessa invenzione con qualche modifica che consentì in seguito di produrla in serie e di diffonderne l’uso.

Il Re d’Inghilterra, un monarca illuminato, intervenne in soccorso di Harrison!

E’ vero! Nel 1773 un Harrison vecchio e sfinito reclamò, al riparo dell’ala protettiva di Re Giorgio III, il premio che gli spettava di diritto. Erano trascorsi quarant’anni tumultuosi, segnati da intrighi politici, guerre internazionali, ripicche accademiche, rivoluzioni scientifiche e crisi economiche.

La vita di Harrison fu costellata di delusioni e colpi bassi di ogni specie. Gli ammiragli e gli astronomi della Commissione per la Longitudine appoggiarono sempre apertamente il metodo delle distanze lunari di Maskelyne perché lo vedevano come lo sviluppo logico delle esperienze in mare e negli osservatori. Dopo il 1750, grazie agli sforzi congiunti dei molti che contribuirono a questa grande impresa internazionale, sembrava finalmente che il sistema fosse applicabile a bordo.

Ci parli ora della produzione dei cinque prototipi di Harrison.

Harrison costruì cinque prototipi di orologi che identificò con lae sigle H-1, H-2, H-3, H-4 e negli ultimi anni della sua vita l’H-5. Per l’H-3 soltanto impiegò ben 19 anni. Ne uscì una macchina perfetta che sgarrava di appena un secondo, dopo numerosi giorni. Durante tutti questi anni di durissimo lavoro non accettò mai altre commissioni più redditizie, ma costruì soltanto qualche “volgare” orologio per sbarcare il lunario. Soltanto il 30 novembre del 1749, Harrison lasciò il suo banco da lavoro per ricevere un’alta onorificenza che era la Copley Gold Medal, una medaglia d’oro che fu in seguito assegnata a personaggi come Benjamin Franklin, James Cook e Albert Eistein, tanto per citarne alcuni. Il penultimo di una stirpe di questi gioielli in ottone, l’H-4 ha un diametro di soli dodici centimetri e pesa soltanto un chilo e trecento grammi; sembra più un grosso orologio da taschino che non un cronometro di bordo. All’interno delle sue due custodie d’argento finemente decorate c’è la meraviglia delle sue minuscole parti con rotelle dentate che girano sorrette da rubini e diamanti per evitare l’attrito. Come Harrison sia riuscito ad inserire i gioielli nell’Orologio, rimane a tutt’oggi un mistero del quale non fornisce spiegazioni della tecnica usata, per dare alle gemme la loro caratteristica e cruciale configurazione.

L’H-4 è tuttora esposto al National Maritime Museum di Londra e attira ogni anno, assieme all’H-1- 2 e 3 circa otto milioni di visitatori.

I Cronometri di Harrison

Eccoci arrivati al primo esperimento del cronometro di Harrison. John delegò il figlio William?

Finalmente, nel 1762 ci fu la prova del nove per l’H-4. Fu imbarcato sulla nave di sua Maestà il Deptford. Sulla nave s’imbarcò il figlio minore di Harrison, William. La traversata Atlantica durò quasi tre mesi, il 19 Gennaio del 1762 il Deptford arrivò a Port Royal in Jamaica. Salì a bordo il rappresentante della commissione che doveva giudicare l’orologio di Harrison. Robinson e William Harrison confrontarono i due orologi per stabilire la Longitudine. Dopo 81 giorni di mare, l’H-4 aveva perduto soltanto 4 secondi! Ma Nevil Maskeline, l’alto prelato amico degli astronomi e nemico dichiarato del “nostro” orologiaio, per ironia della sorte, era lì ad aspettare il cronometro per giudicarne l’efficienza nel calcolo della longitudine! Le discussioni con William furono interminabili. Pensate! Il calcolo della longitudine si era ridotto ad una discussione tra un astronomo e un orologiaio su una desolata spiaggia delle Barbados.

Come si concluse il viaggio?

L’orologio ritornò a Londra, sempre ben custodito da William Harrison sul Merlin. Il viaggio di ritorno fu altrettanto disastroso per il mare in burrasca e spesso William, che soffriva il mare, doveva avvolgere l’orologio in un plaid e tenerlo al caldo col proprio corpo. Il 26 Marzo, giorno dell’arrivo a Londra l’H-4 ticchettava ancora.

Che fine fece il tanto agognato Premio?

Invece delle 20.000 sterline Harrison ne ricevette soltanto 1.500 con la scusa che, disse la commissione, “gli esperimenti finora condotti sull’Orologio non erano stati sufficienti per determinare la Longitudine”. Avrebbe ricevuto altre 1000 sterline quando l’H-4 fosse tornato dalla sua seconda missione in mare. Un certo Bliss, astronomo, che faceva parte della commissione giudicante, affermò che la cosiddetta precisione dell’orologio, era stata una “fortunata coincidenza”. Cosi, l’orologio di Harrison dovette subire ancora numerose prove e controprove sotto la diffidenza dei grandi astronomi del tempo. Poi Harrison, finalmente, sempre per intercessione di re Giorgio III riuscì ad ottenere tutto il premio messo in palio dal Longitude Act.

Ha inizio una nuova era. L’Inghilterra diventa la “Signora dei Mari”, grazie all’orologio di Harrison.

Quando John Harrison, il 24 Marzo del 1776 morì, esattamente a 83 anni dopo la sua nascita avvenuta nel 1693, egli assurse allo stato di “martire degli orologiai”. Per interi decenni era rimasto in disparte, praticamente solo, come l’unica persona al mondo seriamente impegnata a risolvere il problema della Longitudine facendo ricorso alla misurazione del tempo. Poi all’improvviso, sulla scia del successo dell’H-4, legioni di orologiai cominciarono a dedicarsi alla costruzione di orologi marini. Dopo tre secoli di “sicura navigazione” per i sette mari, la totalità degli studiosi sostiene che Harrison ha favorito la conquista dei mari da parte dell’Inghilterra, e quindi contribuito alla creazione dell’impero britannico, perché fu grazie al cronometro che le navi inglesi divennero le signore degli oceani.

Si sciolse la commissione per la Longitudine. Il cronometro, nonostante l’antipatia degli astronomi, venne assegnato a tutte le navi e, nel giro di pochi decenni, entrò negli inventari di bordo e vi rimase fino ai giorni nostri. Comandante ci avviamo alla conclusione di questo revival storico, ma prima di ringraziarla, lasciamo ancora a lei la parola per trarre alcune conclusioni.

Nel 1828 la Commissione per la Longitudine si sciolse e l’assegnazione dei cronometri a bordo passò all’Istituto Idrografico della Marina, vale a dire ai cartografi. Era un compito non da poco, dato che oltre all’assegnazione, l’Istituto era anche incaricato di ritirare e riparare i vecchi cronometri. Spesso a bordo alle navi idrografiche incaricate dei rilievi se ne potevano imbarcare anche una quarantina in modo da avere dei calcoli di longitudine più precisi. Evidentemente l’idea del cronometro aveva finito per fare breccia. L’estrema praticità dell’approccio del nostro John Harrison era stata dimostrata in modo tanto esauriente che tutta la concorrenza di astronomi e scienziati era svanita come per incanto. Una volta installatosi stabilmente a bordo, il cronometro finì ben presto nell’inventario, come ogni altra cosa essenziale compresa la bussola. La sua storia controversa insieme con il nome del suo inventore venne molto presto dimenticata dagli uomini di mare, che ne facevano uso ogni giorno.

Oggi, il calcolo della Longitudine è finalmente venuto agli onori della storia e reso finalmente giustizia a quel fuoriclasse che fu John Harrison!

Dal Corriere Mercantile del 21 Maggio 2011 apprendiamo che al Comandante Ernani Andreatta é stato assegnato il Premio Nazionale "Nonno dell'Anno". Il famosissimo riconoscimento arriva dall'Associazione "O Leudo" di Sestri Levante e la motivazione sulla targa "Un salvataggio per i posteri" si riferisce alla grande opera di salvataggio, restauro e catalogazione di migliaia di reperti marinari del Tigullio che ora sono conservati nel Museo Marinaro Tommasino-Andreatta che ha trovato finalmente ospitalità e grandi spazi presso la Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate, Caserma Leone di Chiavari.

Carlo Gatti

Rapallo - 23.05.11

Dalle Isole LOFOTEN arrivò lo stoccafisso

Dalle isole LOFOTEN

arrivò uno dei piatti preferiti dai genovesi….

Quel naufragio alle Lofoten che ci ha regalato lo stoccafisso (Tørrfisk)

Da millenni, immensi banchi di merluzzi provenienti dalle gelide acque della zona popolata più a nord della terra, si dirigono verso mari più temperati per deporre le uova. Una parte di essi, seguendo la Corrente del Golfo, termina il viaggio di nozze nell'ambiente più adatto a riprodursi, lungo le coste del Vestfjord della Norvegia, in particolare nelle acque che circondano le isole Lofoten.

Foto n.1 Carta Lofoten

Possiamo considerare un miracolo della natura il fatto che il merluzzo lasci il suo habitat naturale e si rechi alle isole Lofoten per deporre le uova esattamente nel periodo climatico ideale per l'essiccazione, quando il gelo si ritira lasciando il posto al vento, alla pioggia ed al sole che hanno il compito di trasformarlo in ottimo stoccafisso. In questa zona, la pesca ha luogo da gennaio fino alla fine d’aprile, al termine di questo periodo, ossia in primavera, i pescatori si spostano verso il nord, sulla costa del Finnmark dove continuano a pescare il merluzzo.

Foto.2 Merluzzo in pescheria

Alle Lofoten c’è il miglior stoccafisso del mondo perché solo qui, sospinta dalla calda Gulf Stream, arriva lo “Skrei”, il merluzzo originario del Mare di Barents. Più in generale, questa tipica ricchezza dei mari nordici, per fortuna dell’umanità, è diffusa su tutta l’estensione della platea continentale dell’oceano Atlantico settentrionale, sia su quella europea raggiungendo come massime punte meridionali il golfo di Biscaglia e la Nuova Scozia, sia sul lato americano fino alle coste del Labrador e di Terranova (Canada).

Røst, l’isola dei merluzzi, dove circola un po’ di sangue italiano.

Nel lontano 1432, sulla scia delle scoperte geografiche, una Cocca (700 tonnellate) della Serenissima, comandata dal capitano veneziano Pietro Querini, solcando i freddi e tempestosi mari del nord, naufragò a Røst (oggi ha 700 abitanti), un’isoletta delle Lofoten (Norvegia), che amò definire in modo alquanto pittoresco: “culo mundi”. Mai un naufragio fu tanto prodigo di novità… e nacque col tempo un fiorente commercio e l'inizio di una nuova cucina. Nei suoi otto mesi di sosta forzata oltre il Circolo Polare Artico, Querini ebbe modo di “esplorare” un mondo ricco di contrasti: fiabesco e nello stesso tempo difficile da penetrare, dalla natura affascinante, ma dura da domare; le donne erano bionde e bellissime, più forti che furbe, erano libere e battagliere nell’attesa dei loro uomini che per mesi pescavano in mari lontani. Poi vide qualcosa di curioso, che descrisse nel suo rapporto per l'ammiragliato della Repubblica di Venezia: …I socfisi seccano al vento e al sole e perché sono di poca humidità grassa, diventano duri come legno. Quando li vogliono mangiare, li battono col roverso della mannara che li fa diventare sfilati come nervi, poi compongono butirro e spetie per dargli sapore, et è grande et inestimabile mercanzia per quel mare di Alemagna……Ma il passo delicatissimo che giustificherebbe la presenza di molte chiome brune sull’isola è il seguente: Uomini purissimi che non curano di chiudere alcuna sua roba, né ancor delle donne loro hanno riguardo e questo chiaramente comprendemmo perché nelle camere medesime dove dormivano mariti e mogli e le loro figliole alloggiavamo ancora noi, e nel cospetto nostro nudissime si spogliavano quando volevano andar in letto; e avendo per costume di stufarsi il giovedì, si spogliavano a casa e nudissime per il trar d’un balestro andavano a trovar la stufa, mescolandosi a noi.

L’essicazione del merluzzo.

Se si pensa che fin dai primordi, uno dei principali problemi dell'uomo di terra e di mare fu quello di conservare il cibo che faticosamente era riuscito a procurarsi, per il comandante veneziano dovette essere una scoperta sensazionale imparare da quella piccolissima comunità il più naturale sistema di conservazione: l'essiccamento al sole e al vento.

Nulla è cambiato dall’epoca in cui approdò la cocca veneziana nelle isole Lofoten e, ancor oggi, l'esposizione del merluzzo all’aria aperta mantiene tutte le sue caratteristiche originali: dura circa tre mesi, variando con le condizioni atmosferiche del vento e delle dimensioni del merluzzo.

Foto n.3 Filari di merluzzo al vento

L'essicamento all'aria del merluzzo artico fu concepita per la necessità che i Vichinghi avevano di trasportare sulle loro veloci imbarcazioni (drakkar), alimenti molto leggeri che potessero fornire il massimo delle energie per sfamare le ciurme addette ai remi. (100 grammi di merluzzo fresco forniscono 68 calorie, mentre lo stesso peso essiccato ne fornisce 322).

Leggerezza, facilità di trasporto e consumo senza la necessità di essere cucinato, contribuirono in maniera decisiva al successo dello stoccafisso nei secoli. Nel Medioevo, il commercio del merluzzo ebbe una così grande importanza che il Re di Norvegia per poterlo controllare completamente proibì alle navi della Lega Anseatica di salire a nord del parallelo di Tromsø. Dopo l’anno mille lo sviluppo dei trasporti delle merci via mare, fu enormemente favorito dalla possibilità di usare in cambusa lo stoccafisso che ben sostituiva la carne salata in barili, facilmente deteriorabile. All’epoca del rinascimento lo stoccafisso in Italia cominciava ad essere abbastanza conosciuto, se non diffuso, mentre il baccalà era ancora una rarità.

Si ricorda che durante il Concilio di Trento (1545-1563), tra i piatti poveri consumati dai numerosi prelati, c'era quello di stoccafisso. Oltre ai principi etici e religiosi di carattere generale, il nuovo corso stabiliva, infatti, che in materia di feste e banchetti, il mangiar di magro fosse esteso in molte altre ricorrenze, oltre il venerdì.

L’obbligo di questa osservanza significò, nel mondo cattolico, soprattutto una cucina a base di pesce. Iniziò così nel nostro Paese una progressiva importazione di pesce nordico: aringhe (affumicate), stoccafisso (merluzzo essiccato), baccalà (merluzzo sotto sale) e salmone (affumicato). Il merluzzo, come la storia insegna, fu il più richiesto dagli italiani negli ultimi cinque secoli.

La storia ci tramanda, inoltre, che anche il baccalà fu un piatto apprezzato da molti personaggi illustri e in occasioni memorabili. Si racconta che Carlo V (1530), mentre era in viaggio verso Bologna per essere incoronato Imperatore da Papa Clemente VII, si era trovato a sostare a Sandrigo (nella splendida Villa Sesso Schiavo), quando venne a sapere che i condannati a morte chiedevano, come ultimo desiderio, una porzione di polenta e baccalà; per la gran curiosità, il futuro Imperatore volle assaggiare questo piatto e rimase talmente soddisfatto da quel piatto di cucina locale da nominare “cavaliere” tutti i presenti al banchetto.

Foto n.4 Merluzzo norvegese fuori misura….

Da questo connubio, nacquero nel nostro Paese numerosi piatti di straordinaria saporosità e invitante golosità. Liguria e Veneto se ne contendono il primato, seguite dalla Sicilia, Campania e Calabria. Ancora oggi, passando nei carroggi di Genova, si può sentirne l'intenso e maschio profumo che esce prepotente, da affollate trattorie e ristoranti.

Sia il costo contenuto del prodotto che la sua facilità di conservazione, hanno contribuito, nel passato, al notevole consumo di stoccafisso e baccalà nelle classi meno abbienti.

Non a caso nei versi dell'antica poesia genovese "Pescio conca", si legge: “O loasso di povei e di mainae”, vale a dire - riferito a stoccafisso e baccalà - "Il branzino dei poveri e dei marinai". Il termine pesce conca deriva dall'uso di farlo ammollare nell'acqua. Da quelle necessità e osservanze religiose, che proibivano la carne in certi periodi dell'anno, nacquero succulenti piatti come lo “stoccafisso al verde”, “all'agliata”, lesso con le patate o con le fave “stocche e bacilli” (piatto di reminescenze Romane), "accomodato" (d'origine araba), in “buridda”, alla “badalucchese”, fritto e in frittelle, alla marinara e, non ultimo, il brandacujun, conosciuto anche in Provenza.

L'Italia acquista oggi più dei 2/3 della produzione dello stoccafisso norvegese. Il mercato italiano si divide per motivi culturali e storici, in cinque principali regioni: Veneto, Liguria, Campania, Calabria e Sicilia. Nelle altre regioni italiane lo stoccafisso è meno conosciuto. Esiste tuttavia un'antica tradizione di consumo nella zona di Livorno e di Ancona.

DALLE ANTICHE TRADIZIONI ….. In ogni paesino delle Lofoten, accanto alle case, c’è il magazzino della lavorazione del pesce dove i marinai scaricano i merluzzi e dopo la selezione delle varie specie, prende il via la lavorazione. Non ci crederete, ma la prima fase della lavorazione passa, quando è possibile, attraverso le piccole e abili mani dei bambini, che recuperano lingue e guance, vere prelibatezze (fritte in pastella) della cucina locale. I ragazzini fanno a gara per lavorare un paio d’ore il giorno dopo la scuola, così da guadagnare 30-40 euro. Durante il weekend, nelle piazze dei paesi, può capitare di assistere a vere e proprie competizioni tra agguerriti marmocchi che armati d’affilati coltelli sezionano grossi merluzzi. Si prosegue poi con il taglio delle teste e delle interiora destinate ai più poveri mercati africani, con le stesse tecniche dei Vichinghi che usavano il merluzzo come moneta di scambio. I pesci, lavati e asciugati, sono legati a coppie per la coda e messi ad essiccare per circa tre mesi su stenditoi di betulla che occupano tutto il paese. Il periodo d’esposizione del merluzzo si chiude da mille anni con il Solstizio d’estate, e il 24 giugno, il giorno di S. Giovanni, i pescatori delle isole Lofoten accendono grandi fuochi e la tradizione vuole che si cominci a togliere dai tralicci a piramide i merluzzi ormai secchi. A questo punto sono stivati in costruzioni di legno che ricordano l’epopea dei vichinghi. Qui lo stoccafisso è suddiviso in 20 diverse classi di qualità e Ë pressato in balle da 25, 45 o 50 Kg secondo i mercati di destinazione, con i nomi suggestivi di Westre, Ragno, Olandese, Bremese, Lub. Le spedizioni iniziano in luglio. In Italia arriva il migliore (3,5 mila tonnellate) insieme al baccalà (7 mila tonnellate importate nel 2005).

IL Baccalà - Un’altra storia. Le popolazioni basche del Golfo di Biscaglia (Guascogna) erano cacciatori di balene ed inseguendole verso il nord-Atlantico fino ai Grand Banks, si trovarono intrappolati tra immense colonie di merluzzi, che per catturarli bastava affondarci le mani dentro. Da quel giorno, i Baschi organizzarono campagne stagionali di pesca, ma per conservarlo, lo mettevano sotto sale come facevano con le balene, invece di esporlo all’aria che in Spagna è meno fredda che in Norvegia.

Foto n.5 Baccalà essicato

Così i Vichinghi persero il monopolio della pesca del merluzzo. Così nacque il Baccalà. Così i Vichinghi impararono dai Baschi questo nuovo sistema di conservazione del merluzzo e lo fecero anche conoscere in molte parti del mondo, ma furono poi gli americani a creare un vero e proprio business commerciale a livello planetario. Nel 1620 i Pilgrims Fathers, protestanti in fuga dall’Inghilterra, sbarcarono con la Mayflower su un promontorio del “Nuovo Mondo” che aveva un nome profetico: Cap Cod (Capo Merluzzo), che ci fa capire di quale pesce fossero pieni quei mari e furono proprio loro ad organizzare le prime spedizioni di baccalà americano verso l’Europa. Col tempo, il baccalà era scambiato con prodotti coloniali (zucchero, melassa, spezie, ecc..) e anche con gli schiavi, che erano trasportati in America per lavorare nelle piantagioni. Presto anche gli Inglesi s’inserirono in questo lucroso commercio e ci fu persino una specie di guerra del baccalà fra le navi di Sua Maestà Britannica e i veloci schooner americani che nel frattempo si erano dotati di cannoni. Ancora nell’ottocento, la classe operaia inglese sopravviveva nutrendosi di fish and chips, (merluzzo e patate). Il mercato inglese assorbe ancora oggi 170.000 tonnellate di baccalà l’anno ed è al primo posto nel mondo. Ancora di recente, nel 1973 gli Inglesi presero a cannonate gli Islandesi e nel 1994 gli Spagnoli per il controllo nelle varie zone di pascolo dei merluzzi. Identikit: gadus morhua, della famiglia dei Madidi, ordine dei Teleostei, volgarmente merluzzo, è verdastro, con delle macchiette gialle sul dorso e una linea laterale bianca lungo tutto il corpo. Il ventre è bruno. Lunghezza fino al metro e mezzo. Peso, fino a 50 kg. Perde il suo nome per com’è trattato. Se il pesce è subito pulito, messo in un barile e coperto di sale, è chiamato Baccalà, dalla parola fiamminga Kabeljaw. Questo nome è rimasto pressoché invariato in tutte le lingue Scandinave. Come abbiamo già visto, il Grand Bank, la piattaforma continentale di 3,500 kmq, rappresenta l’habitat più ricco di merluzzi al mondo e c’è un motivo: in quelle acque poco profonde, la tiepida Corrente de Golfo incontra la corrente fredda del Labrador, dando vita ad una splendida piscina particolarmente gradita ad alcune specie di pesci di cui i merluzzi sono particolarmente ghiotti. Fu il grande navigatore Sebastiano Caboto a finirci dentro e a darne notizia nel 1497, mentre cercava una rotta più a nord di quella seguita da Colombo. Un’utile precisazione: Nel Mediterraneo si pesca invece il nasello, che è una varietà di merluzzo meno pregiata e che non ha mai l’onore di diventare baccalà e neppure stoccafisso. Si mangia fresco oppure congelato. Il baccalà è un po' meno presente nella cucina genovese e ligure, sebbene siano sempre diffusi i frisceu (frittelle), all'agliata, fritto, al latte, lesso con o senza patate, con i cavoli, al verde, in zimino, in agrodolce, al forno, ripieno (anche in versione coda di baccalà ripiena). Nei secoli scorsi, il baccalà in frittelle, costituiva il mangiare veloce, ma nutriente degli scaricatori di porto. A proporli erano i frisciolae, fumose e chiassose friggitorie di Sottoripa, situate di fronte al porto antico. L'Italia e la Norvegia condividono una lunghissima storia di commercio iniziata proprio con l'esportazione del merluzzo in Italia, nelle due versioni fin qui descritte.

Carlo GATTI

Rapallo, 07.05.11

L'AUSTRALIA dei Velieri e del Miele Ligure

REPORTAGE DALL’AUSTRALIA

IL MARCHIO DEL MIELE LIGURE TRASPORTATO DAI NOSTRI VELIERI SOPRAVVIVE ANCORA IN AUSTRALIA

Il SETTEBELLO: da Sinistra: Marco Perazzo, Daniela Cortinovis, Carlo Gatti, Enrico Tacchini, Vittorio Conti, Marco Fravega e Renzo Marson che quel giorno fu catturato dai suoi parenti che erano immigrati a PERTH negli Anni ’50.

Si erano appena conclusi i XII Campionati del mondo di Nuoto Masters a Perth-Australia (15-25 aprile 2008) ai quali partecipammo con la squadra della Rapallo Nuoto. Dieci anni prima eravamo già stati da quelle parti, precisamente a Brisbane sulla costa orientale, e ci eravamo già innamorati di quel lontano continente che festeggiava il suo primo centenario della Costituzione Nazionale con tante celebrazioni e manifestazioni tra cui il loro 1° Campionato del Mondo Nuoto Masters.

Appena terminata la nostra “missione natatoria” il nostro viaggio prese la piega turistica che avevamo concordato: Ayers Rock, Sydney, Bondi beach e Kangaroo Island.

QUI, OLTRE AL CAPPELLO A LARGHE FALDE E ALL’IMMANCABILE BOOMERANG, MI PORTAI A CASA UN VASETTO PARTICOLARE COME RICORDO DEI NOSTRI AVI.

PARTE PRIMA

L’ISOLA DEI CANGURI (Kangaroo Island, 155 km x 55 km) è situata 13 km a sud di Adelaide, capitale del South Australia ed è un paradiso naturalistico, autentico laboratorio ed archivio dell’evoluzione. Grazie all’isolamento geografico, fauna e flora prosperano tuttora in un ambiente davvero speciale perché privo della presenza di animali voraci quali dingo, volpi, coccodrilli, cinghiali, serpenti ecc.. Presso Flinders Chase si possono osservare oche e canguri e con un po’ di fortuna anche ornitorinchi. Nell’Hanson Bay Sanctuary non è difficile incontrare i koala, mentre i piccoli pinguini australi approdano di sera lungo le rocce meridionali non lontane dalle abituali dimore dei leoni marini che sono “toccabili” a Seal Bay.

foto 1- 2 Leoni Marini sulla costa meridionale di Kangaroo Island

Nella splendida grotta dell’Admiral Arch si è certi di avvistare le otarie della Nuova Zelanda. In tutta l’isola si trovano echidne, wallaby di Tammar, varani e opossum. Le balene franche australi e le balenottere minori vengono spesso avvistate da giugno a settembre.

Foto 3 - Remarkable Rocks – Si eleva su una cupola di granito a 80 metri sul livello del mare. In questi ultimi decenni, l’isola è divenuta meta di un intenso turismo.

Ma la nostra curiosità è stata soprattutto catturata dalla costa selvaggia, cinturata di scogliere e reefs, battuta dai venti antartici e dalle mareggiate che hanno modellato le rocce trasformandole lentamente in strane figure antropomorfe in continua mutazione, sirene ammaliatrici che hanno attirato i naviganti in autentiche trappole mortali. 85 relitti di velieri giacciono sui fondali intorno all’isola ed alcuni portano nomi a noi familiari: Ventura (1858) - Fides (1860) - Atalanta (1860) - Mimosa (1884) -Montebello (1906) - Vera (1915).

Foto 4 - Kingscote - Uno stormo di pellicani si sottopone al noioso “comizio” di un pescatore prima di un pasto gratis.

L’esploratore francese N.Baudin tra il 1802 e il 1803 realizzò i primi rilievi cartografici e trovò l’isola disabitata, ma fu un inglese, ben più noto, Matthew Flinders a dare il nome all’isola. Dopo di lui, una variopinta congrega di cacciatori di foche e balene, galeotti fuggiti di prigione e marinai disertori cominciò a stabilire la propria dimora sull’isola. Costoro fecero arrivare donne aborigene dalla vicina Tasmania e altre ne rapirono nel continente. In breve, Kangaroo Island si guadagnò la fama di luogo tra i più pericolosi e violenti dell’Impero Britannico. Poi, nel 1827, i criminali peggiori furono trasferiti altrove e sull’isola ritornò la pace. Tuttavia, gran parte dei coloni che occuparono le campagne dovette trasferirsi dopo qualche tempo ad Adelaide, perché l’acqua dolce scarseggiava e, proprio a questa circostanza si deve l’attuale paradiso che è costellato soltanto di pochi alberghi e aziende agricole tra le quali una, come vedremo tra poco, ci ha riservato la “sorpresa”.

L’Australia ha una storia antica che si respira soprattutto nei suoi immensi deserti centrali, dove il primitivo spirito aborigeno è rimasto intatto nel suo nucleo originale, che conta circa 200.000 unità, ma la vita nella “loro” Australia è difficile, perché sofferta pare esserne l’integrazione. Esiste poi un’altra storia, quella degli ultimi arrivati, degli europei, dei coloni e dei navigatori, che simile ad un vento costante, ti avvolge e ti riempie i polmoni durante i lunghi percorsi della sua incommensurabile fascia costiera. Alberghi, ristoranti, pubs, acquari, musei, negozi, portano i nomi storici di James Cook, Abel Tasman, Matthew Flinders, HMAV Bounty, Batavia, HMB Endeavour, HMS Sirius e di altre decine di navigatori e dei loro famosi velieri della First Fleet che qui portarono inizialmente galeotti, preti, buone donne, coloni, e poi, “forse” la civiltà.

Foto 5 - Sydney -Il celebre “ENDEAVOUR” (replica) con cui James Cook scoprì la Botany Bay (Sydney) durante il suo primo viaggio del 1768-71.

Foto 6 - Sydney - Antico Battello Fanale (senza equipaggio) “Carpentaria” che fu attivo dal 1917 al 1983 nel golfo di Carpentaria (a nord) e nello Stretto di Bass (a sud dell’Australia).

Una storia marinara che rivive intensamente non solo all’interno dei numerosi Musei Navali sparsi un po’ dovunque e sono “gratis”, ma il viaggio nella storia prosegue tra i docks con le visite guidate alle repliche dei vascelli d’epoca che sono ormeggiati a fianco di unità “navigate”, civili e militari che oggi godono di un “ammirato” e meritato disarmo. Queste darsene, spesso ubicate ad un passo dai grattacieli della City, hanno conservato stupendi angoli architettonici d’epoca coloniale; in tutto ciò traspare il desiderio di tramandare la continuità storica e di esibirla con orgoglio. In tutto ciò risaltano, volutamente, le distanze culturali e linguistiche dalla vecchia Europa e dal mondo anglo-sassone, del quale affiorano tracce e qualche radice, ma qui tutto è giovane e guarda al futuro con invidiabile ottimismo.

PARTE SECONDA

Foto 7 - Seal Bay - Uno squarcio di sole sulle scogliere meridionali di Kangaroo Island riscalda i leoni di mare e gli altri numerosi mammiferi che sono i veri protagonisti dell’isola.

Eccoci di nuovo a Kangaroo Island! La sorpresa che vi abbiamo anticipato, ci ha colto durante la visita alla Clifford’s Honey Farm, una Azienda Agricola che produce un miele particolare che si chiama: LIGURIAN HONEY. Quando spiegai che il nostro gruppo era ligure, il farmer mi diede da leggere un foglietto scritto in inglese:

Foto 8 Ligurian Honey

Foto 9 - “Prima del 1880 non c’erano api da miele a Kangaroo Island. Quando iniziarono le importazioni, tra il 1881 e 1885, l’intenzione era quella di allevare e provvedere ad una futura risorsa di Api Regine di pura razza a scopo industriale. Queste api provenivano dalla provincia Ligure e sono conosciute come Api Liguri. Nel 1885 il Governo del Sud Australia proclamò Kangaroo Island Santuario delle api e nessun’altra importazione d’api poteva essere fatta. Così oggi siamo gli ultimi eredi di questo puro miele di api al mondo, infatti l’isola è fuori del raggio di volo delle api dal continente. Il miele è prodotto dalle numerose varietà di alberi di eucalipto trapiantati sull’isola, così come alberi da Tea, Bottlebrush, Bankias e molte altre piante introdotte come la Canola che è diventata molto importante per la produzione isolana……

Aggiungiamo che in questa parte dell’Australia, per un raggio di circa 1200 km che arriva sino a Sydney, proviene circa il 45% della produzione apistica che conta circa 650.000 alveari regolarmente denunciati, con una produzione annua di circa 35.000 tonnellate di miele. L’apicoltura incide sull’economia australiana con un apporto di 65 milioni di dollari l’anno.

Purtroppo le nostre ricerche non hanno dato risultati apprezzabili, non siamo infatti riusciti a farci un’idea di come le Api Regine nostrane, con le loro “famiglie” di api, siano giunte a Kangaroo Island nel 1881 ed abbiano così dato origine ad una fonte di ricchezza che gli australiani ancora oggi ci riconoscono. Con certezza sappiamo solo che numerosi velieri liguri hanno scalato per secoli i principali porti australiani e la lista dei relitti che giacciono sui fondali intorno all’isola testimoniano, con molta tristezza, questi avvenuti commerci.

Con altrettanta certezza possiamo ricordare al lettore che il più celebre “contatto” (collisione) che si ricordi ancora oggi nella storia navale mondiale, fu proprio quello di un veliero camogliese, il Fortunata Figari che nel dicembre del 1904 fu investito dalla nave passeggeri inglese Coonjee nel nebbioso Stretto di Bass, non lontano da Kangaroo Islans. Vi furono delle vittime, ma il numero fu limitato dall’impresa straordinaria, prima ed unica nella storia, compiuta dal capitano Rocco Schiaffino che rimorchiò (a vela) la grande nave a motore e la portò in salvo a Melbourne con tutti i suoi 160 passeggeri, dopo quattro giorni di navigazione.

Foto 10 - Ecco come si presenta esternamente il laboratorio dell’apicoltore Arturo Assereto.

Delusi dal mancato riscontro storico del miele ligure a Kangaroo Island, siamo andati a trovare nel suo laboratorio di Passo Sellano per S.Quirico d’Assereto, un vecchio compagno di scuola. Ragioniere e bancario nella vita, Arturo Assereto è oggi uno appassionato apicoltore, nonché Segretario dell’AssoApi Ligure che è una Associazione culturale tra Apicoltori, Amici e Studiosi delle Api, con lo scopo di scambiarsi conoscenze e idee sul mondo delle api e dei prodotti connessi.

- Ciao Arturo! Proprio in questi giorni ho letto che le api cosiddette domestiche, a volte possono essere pericolose -

Vedi Carlo, le api pungono per difendersi se molestate, oppure quando sono orfane della Regina. In questi casi, le api più anziane si sacrificano, perchè dopo aver punto muoiono. Oggi, per esempio, sentono la burrasca e sono un po’ gnecche! Prima che tu arrivassi, mia moglie è stata punta. Le api, quando lavorano, vivono circa sei settimane, poi muoiono per stanchezza. D’inverno quando non escono dall’alveare, in certi climi freddi, possono vivere anche sei mesi.

- Il mondo delle api è davvero così antico? -

Le api non sono proprio “domestiche”, perchè hanno un comportamento “autonomo” da millenni. A Valencia-Spagna, l’archeologia ha portato alla luce un graffito che raffigura un raccoglitore di miele risalente a 9000 anni fa. Vieni ti faccio vedere le arnie, ma è meglio che ci teniamo a distanza...”.

Poco dopo è cominciato a tuonare!

Foto 11 - I contenitori del miele divisi per qualità e annate rappresentano il “bene” prodotto dalle api, ma anche la fatica ed i rischi dell’apicoltore.

Dopo avergli raccontato la mia “unica” esperienza (australiana) in fatto di miele, Arturo, che è anche un ottimo divulgatore scientifico, ha cominciato a raccontarmi, così come spesso gli capita tra le scolaresche locali, il mondo delle api, mostrandomi prima l’habitat: alberi, piante e fiori, e poi l’apiario dove si allevano e proteggono le api. Ha proseguito poi spiegandomi l’uso degli attrezzi necessari per agevolare le api in questo affascinante processo di produzione del miele.

Foto 12 - Ecco come si presentano gli alveari. Ogni arnia ha un colore diverso per facilitare il riconoscimento e quindi un facile rientro... in famiglia delle api.

“Ogni alveare (arnia) ospita una “famiglia” composta di: un’ape regina che depone nei periodi di massimo sviluppo fino a 2000 uova al giorno, di una moltitudine di api operaie (10.000-60.000) e nella bella stagione ospita anche alcune decine di fuchi (api-maschio) che fecondano la regina e poi muoiono.

Foto 13 Ape Regina

Foto 14 Ape Operaia

Foto 15 Fuco

Essi sono più tozzi, hanno la ligula molto corta e non possono raccogliere il nettare, sono privi di pungiglione. L’ape regina esce dall’arnia solo per la fecondazione e per la sciamatura che è un fenomeno naturale per cui, quando all’interno dell’alveare il numero delle api cresce oltre misura, l’ape regina se ne va per formare una nuova famiglia. La sciamatura è una festa per le api, si riempiono lo stomaco di miele e si vanno a posare su un albero in fiore. Io poi recupero questo sciame con una cassetta che contiene un vecchio favo che riconoscono dall’odore e che le attira, ed io le riporto in una nuova arnia. Tuttavia, essa abbandona la famiglia soltanto quando capisce che il “ceppo” ha già provveduto a sostituirla con un’altra ape regina.

Foto 16 - Le api operaie a raccolta intorno all’Ape Regina.

- Quanto tempo le api rimangono fuori dalle arnie? -

Di sera le api ritornano nell’alveare d’origine, nel punto che hanno memorizzato; all’interno dell’alveare, la Regina le tiene unite col suo tipico odore (feromone). Ma un fatto molto interessante è la loro abilità di termoregolazione dell’alveare. Cioè la loro capacità di mantenere in tutte le stagioni la temperatura di 35°, affinché il miele mantenga la giusta densità. In estate sbattono le ali e fanno vento, oppure vaporizzano l’acqua che non deve mai mancare; mentre in inverno si scambiano il calore rimanendo in glomere, vicine l’un l’altra. Le api succhiano il nettare che è acquoso, lo deumidificano cioè lo rendono più denso, e poi lo trasformano in miele aggiungendo enzimi, sali minerali, lieviti, vitamine che sono poi la differenza tra il miele e lo zucchero che non contiene queste sostanze.

Foto 17 - Ape che succhia il nettare con la ligula.

- E’ vero che l’ape in natura compie dei veri miracoli d’ingegneria genetica? -

Il primario lavoro “economico” dell’ape in natura non è il miele, ma l’impollinazione, che loro fanno inconsapevolmente recuperando sia il nettare che il polline dai fiori. Quest’ultimo, essendo proteina, gli serve per allevare i piccoli, ma le api si sporcano di questa polvere e la portano su altri fiori che hanno bisogno d’incrociare il polline, seme-maschile col seme-femminile che si trova nel calice. In natura vi sono poi alcune piante che hanno bisogno dell’impollinazione della stessa specie, altre addirittura, come il Kiwi, possiedono due piante: quella maschile che fa un fiore e quella femminile che ne fa un altro. Se non s’incontra il polline non nasce il frutto. Ma, come hai detto tu, l’ape provvede a risolvere questi problemi genetici.

Foto 18 - Ape impollinata

Dall’impollinazione nasce il fiore, dal fiore nasce il frutto, dal frutto il seme e quindi un’altra pianta e qui si chiude il ciclo.

Foto 19 - Ape che ritorna con il polline, visibile nella zampa posteriore

- E’ vero che il miele ligure gode di un’ottima reputazione nel mondo? -

In un importantissimo Convegno Internazionale (APIMONDIAL) che si è tenuto di recente, è stato ribadito che il miele ligure è tra i migliori al mondo per qualità, in quanto è prodotto con i fiori degli alberi, in un ambiente ancora pulito. Tra le diverse razze esistenti, la nostra Ape mellifera ligustica pare essere la più produttiva e per questa ragione è esportata in tutto il mondo. Si chiama così perché provvista di una ligula più lunga del normale. Quindi “ligustiga”, in questo caso, non sta per ligure…

- Cos’è in effetti la temuta Varroa? -

Tanto tempo fa le nostre api furono esportate in Asia e nell’Estremo Oriente, ma furono attaccate dalla Varroa, un acaro che ancora oggi sta decimando le api in tutto il mondo. Ecco, credo che proprio l’Australia e la Nuova Zelanda siano, per il momento, ancora immuni dalla Varroa”.

Foto 20 - La macchina centrifuga che serve ad estrarre il miele.

Foto 21 - Il rapallino doc. Arturo Assereto raschia la cera del telaio che contiene il favo con miele vecchio. La composizione chimica della cera d’api è fatta di una miscela di oltre 300 sostanze; gli idrocarburi, gli esteri e gli acidi sono prevalenti.

Foto 22 - Ecco come si presenta il favo destinato a raccogliere il miele depositato dalle api

Foto 23 - Ed ecco come appare un favo coperto dalle api operaie.

La nostra lezione d’Apicoltura continua ora in laboratorio, dove l’amico Assereto ci mostra con orgoglio la macchina centrifuga che serve ad estrarre il miele, e poi si sofferma sui telai e telaini che ingabbiano i favi muniti di fogli cerei che contengono le celle esagonali dove le api depositano il miele.

Foto 24 - Api operaie, uova e larve.

- Siccome non possiamo avvicinarci, ci puoi spiegare come si presenta l’interno di un’arnia? -

“Le mie arnie sono costruite per contenere dieci telai (favi), cui vengono applicati i fogli cerati per il deposito del miele. Il favo ha due facce formate da celle prismatiche, a sezione esagonale, contigue dello spessore di 25 mm. Quello che si presenta scuro ha ospitato una covata di nuove api. Sopra l’arnia si mette un’altra cassetta più piccola con nove telaini, che si chiama melario dove le api fanno scorta di miele che serve per allevare i piccoli la primavera successiva e che noi gli rubiamo senza rovinare il nido che è sotto. Le api sigillano il miele (opercolazione) con la cera da loro prodotta e che si recupera per fare fogli cerei ed anche candele. Inoltre le api sigillano le fessure dell’arnia con la propolis, una resina scura che le api ricavano dalle gemme degli alberi e che si fa sciogliere in alcool ed è un antibiotico naturale contro il mal di gola.

- Puoi dirci in breve perchè è così famosa la Pappa Reale? -

La PAPPA (o gelatina) REALE è un prodotto secreto dalle api “nutrici” che si alimentano prevalentemente con il polline, ma anche con il miele delle api operaie. E’ quindi un prodotto ad alto contenuto proteico, ad elevato numero di aminoacidi, ricca di vitamine (in particolare gruppo B), di sostanze toniche de sistema nervoso e di ormoni ricavati dal polline.

- Arturo, vorrei concludere questo viaggio nella natura con il Miele Ligure che ha ispirato questa intervista! -

Ogni zona presenta una vegetazione caratteristica, che si riflette sullo spettro pollinico del miele.

Nelle nostre zone del Levante Ligure si producono ottimi mieli, per lo più poliflora (millefiori), da fioriture primaverili, estive ed autunnali, dal mare fino agli Appennini.

Te n’elenco alcuni tipi, come esempio:

Miele d’Acacia, (Robinia) a volte macchiato dall’erica. Miele d’Erica, Miele di Tiglio, Miele Tarassico (Val d’aveto), Miele di Castagno, (e altri fiori della macchia mediterranea), Miele Melata (di Metcalfa pruinosa) o d’Abete in montagna. Miele di Corbezzolo”.

Ringraziamo il rag. Arturo Assereto per averci impollinato abbastanza da poter raccontare - con poca scienza e un po’ più di coscienza - un microcosmo naturale degno di grande rispetto e amore, specialmente in coloro, come il sottoscritto, che del miele ne fanno largo uso senza essersi mai chiesto fino in fondo quanto sia importante la difesa del nostro patrimonio paesaggistico.

Carlo GATTI

Rapallo, 30.04.11

La GENOVA delle calate e dei caruggi ....

LA GENOVA DELLE CALATE E DEI CARRUGI

Il Porto Antico com’era....

Il Porto vecchio com’era alla fine degli anni ‘80

Dalle Calate Interne del Porto Vecchio, oggi chiamato Porto Antico, mille anni fa partivano i crociati per la Terrasanta dopo aver alloggiato nella retrostante COMMENDA di S. Giovanni in Pré. Da qui è passata la storia del capoluogo che dura da un millennio, ma questa Genova, “con quella faccia un po’ così…” conserva ancora la curiosa espressione di chi scopre facce sempre nuove, senza chiedersi se hanno una casa o una nave come casa.

Gli archi della Commenda e il campanile romanico di S.Giovanni in Pré

Cinquanta anni fa le cisterne cariche di vino, d’olio spagnolo, greco, tunisino e persino qualche romantico moto-veliero con i barilotti in coperta, attraccavano in Darsena con l’aiuto del Bengasi di legno, l’unica barcaccia della flotta che riusciva a girare i piccoli mercantili in quel magico rettangolo dai muri sporchi di mattone antico. L’ormeggio era difficile per quelle navi nel frattempo cresciute, ma Stagnaro, l’anziano comandante rivierasco, cesellava la manovra e con pochi metri di cavo portava la vinacciera senza danni in banchina. Con il “buono di rimorchio” firmato, Mingo ritirava la rituale tanca di vino ancora da truccare e lo divideva con l’equipaggio lasciandone da parte qualche fiasco per le fredde giornate di tramontana.

Il rettangolo magico della Darsena oggi, tra la sopraelevata e Ponte Parodi.