LA SAGA DEI FLORIO

LA SAGA DEI FLORIO

“C’era una volta il SUD…” - Non é un film di Sergio Leone! Quella dei FLORIO é una storia vera, tutta italiana e siciliana in particolare, che é degna di essere raccontata alle nuove generazioni che ormai conoscono il Meridione soltanto attraverso la lente della propaganda che i media “regalano” quotidianamente alla mafia e al malaffare.

La storia dei Florio, la più prestigiosa famiglia siciliana del secondo Ottocento e dei primissimi anni del Novecento, ci racconta di collegamenti con i più alti vertici della finanza e dell’industria internazionale e rapporti con regnanti di tutta Europa. Oggi il loro nome in Italia e all’estero è ricordato soltanto da una marca di liquori: il Marsala e da una corsa automobilistica su strada, la Targa Florio, tra le più antiche d’Europa. Ma per l’immaginario collettivo siciliano e meridionale in genere i Florio da tempo sono entrati nella leggenda e nel mito; essi rappresentano gli uomini simbolo delle capacità imprenditoriali quando anche al Sud fiorivano iniziative industriali vincenti.

A quel tempo il nome Florio equivaleva, nel campo della navigazione mercantile, a quello degli Agnelli in quello automobilistico dei decenni successivi, o di Berlusconi nel settore televisivo ai giorni nostri.

Il brand FLORIO era noto in Italia e all’estero, perché i loro cento piroscafi solcavano tutti i mari del mondo e i loro prodotti (vini e tonno in scatola) e molto altro conquistavano i mercati italiani e stranieri.

Ignazio e Paolo Florio iniziano la loro avventura a Bagnara, un paesino della Calabria dove l’unica ricchezza è il mare. Hanno in società con il cognato una barca con la quale fanno il “traffico”, ma dopo l’ennesimo terremoto che distrugge la loro casa decidono di trasferirsi a Palermo, che è già una delle capitali del Mediterraneo.

All’inizio nessuno gli dà credito: sono solo “bagnaroti”, un marchio che gli rimarrà impresso per sempre. Ma i Florio hanno qualcosa in più degli altri, sembrano anticipare le mosse, precorrere i tempi, arrivano per primi, sbaragliano la concorrenza e ci riescono anche quando gli equilibri politici ed economici cambiano durante le sanguinose rivolte libertarie o le repressioni dei Borboni.

Con l’Unità d’Italia il loro avvocato è un tale Giolitti che gli assicurerà prosperità anche dopo l’avvento piemontese. Non gli viene negato nulla, neppure la nobiltà a lungo inseguita per la quale Vincenzo Florio è disposto persino a rinunciare all’amore. Ma loro sono gente autentica; spietati, è vero, ma sanno anche cedere ai sentimenti, così anche l’amore trionferà.

I generazione - Paolo Florio (1772-1807) lasciò Bagnara Calabra a causa del terremoto che colpì la parte della Calabria più vicina allo Stretto di Messina e si trasferì a Palermo.

Il capostipite dimostrò di possedere la vena dell’imprenditore aprendo un negozio di spezie provenienti dalle colonie, tra cui il chinino che serviva a curare la malaria. Quella attività divenne in breve tempo un centro commerciale di primo ordine. Quando morì nel 1807, il fratello Ignazio, dotato anch’egli di grandi capacità imprenditoriali, migliorò l’attività di famiglia decidendo di espandere i propri orizzonti acquistando due tonnare. Prese sotto le proprie ali il nipote Vincenzo, figlio di Paolo, lo fece studiare in Inghilterra ed ebbe l’intuito di avviarlo in quel “mondo particolare” nel quale tutti i Florio dimostreranno il loro valore.

Vincenzo Florio (Bagnara 1799-1868), alla morte dello zio Ignazio, aveva 29 anni e prese in mano il timone dell’azienda di famiglia.

II generazione – Vincenzo Florio approdò a Palermo quando aveva pochi mesi e, crescendo in quell’ambiente famigliare particolarmente ricco di idee, riuscì piano piano a metterne in pratica una buona parte.

La tonnara di Favignana

Nel 1833 intraprese la produzione del celebre vino MARSALA, quella del tabacco e del cotone. Vincenzo acquisì tra le altre tonnare dello zio, anche quella dell’Arenella.

L’unica pecca di Vincenzo fu quella di non intuire le grandi potenzialità economiche che poteva trarre dalle tonnare. Infatti nel 1841 egli prese in affitto dai genovesi Pallavicino la tonnara di Favignana con un contratto di 18 anni. Nonostante l’attività producesse ottimi profitti, nel 1859 Vincenzo rescisse il contratto, facendo subentrare il genovese Giulio Drago nell’affitto di quella tonnara isolana a cui si deve la realizzazione del primo nucleo dello Stabilimento Florio ed importanti innovazioni nel settore della lavorazione del tonno.

C’é da dire che Vincenzo Florio, proprio nel 1841, era impegnato in altre iniziative molto più importanti: come la nascita del Cantiere Navale di Palermo che avrebbe segnato una svolta nella storia industriale della città modificandone la fisionomia e la vita sociale. Fondò a Palermo una fabbrica di macchinari a vapore, l'unica dell'isola e successivamente la fonderia ORETEA, moderna industria metallurgica complementare alle esigenze dell'attività armatoriale. Nella Sicilia preunitaria. Vincenzo Florio fondò in quel periodo anche la Compagnia di navigazione "Società battelli a vapore siciliani" che assicurava il collegamento tra Napoli, Palermo e Marsiglia e, naturalmente, tra i diversi porti della Sicilia.

Dopo l'unità d'Italia costituì la "Società Piroscafi Postali" stabilendo una convenzione con il governo.

I collegamenti locali navali si espansero fino a collegare l’America.

Oltreoceano, col supporto d’imprenditori inglesi, fondò la Anglo Sicilian Sulphur Company.

Nel 1868 fu nominato senatore del regno d’Italia. Morì in quello stesso anno lasciando un enorme patrimonio al figlio Ignazio, passato alla storia come Senior, per non confonderlo con l’altro Ignazio che gli successe dopo.

Ignazio Florio Senior

III generazione – Nel 1868 muore Vincenzo e gli succede il figlio Ignazio Senior (Palermo 1838 – 1891) il quale proseguì nel solco tracciato dal padre espandendo e potenziando ancora il giro d’affari di famiglia. Nel 1874 acquistò le isole di Favignana e Formica sperimentando la produzione e vendita di tonno conservato sott’olio e non più sotto sale. Fu un successo enorme!

Sotto la sua guida la Società “FLOTTE RIUNITE FLORIO” divenne la prima Compagnia di Navigazione Italiana.

Ignazio Senior diventò Senatore del Regno d’Italia come il padre Vincenzo.

Ignazio Florio Junior

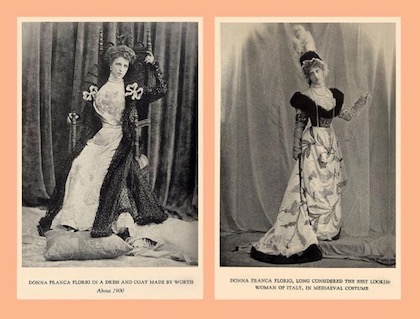

IV generazione - Quando Ignazio Senior morì nel 1891, lasciò tre figli. Ignazio Junior, il più grande che si assunse l’onere della gestione del patrimonio familiare e lo fece con grande saggezza. Purtroppo il clima storico e politico in cui si trovò ad operare Ignazio junior non era più favorevole come prima, infatti gli affari dei Florio risentirono della situazione politico-sociale della Sicilia all’alba dell’Unità d’Italia e nei primi del ‘900. Ciononostante, Ignazio intraprese alcune nuove attività come la costruzione dei Cantieri Navali a Palermo (ancora oggi esistenti), acquisì miniere di zolfo di Caltanissetta e fece costruire per i malati di tubercolosi la splendida Villa Egea, che porta il nome della figlia, struttura che poi fu trasformata in albergo di lusso tuttora in auge. Uno dei successi maggiori Ignazio junior lo ebbe nella vita privata, sposando l’affascinate e carismatica donna Franca Notarbartolo di S. Giuliano. Bellissima e colta, Franca seppe creare intorno a sé un salotto internazionale di mondanità, raffinatezza e cultura, che divenne il cuore pulsante della società palermitana più “IN”. Ignazio e donna Franca erano famosi per il lusso, per i ricevimenti fatti in onore di personaggi illustri come Gabriele D’Annunzio, il tenore Caruso, lo Zar di Russia, il re d’Italia. L’Imperatore tedesco Guglielmo II fu ospite varie volte dei Florio.

Oltre ad ingrandire i cantieri navali ed i bacini di carenaggio, diede vita al quotidiano L’Ora, il cui primo numero uscì il 22 aprile 1900.

Nel 1906 il Cantiere Navale di Palermo, insieme ai cantieri di Ancona e Muggiano, legati nella loro attività alla società Navigazione Generale Italiana, confluì nella società Cantieri Navali Riuniti, con sede a Genova e successivamente trasformata in Società per Azioni, il 20% delle quali era controllato dalla Terni, a sua volta controllate dalla Banca Commerciale Italiana. Nel 1913 il Cantiere del Muggiano viene rilevato dall'adiacente Cantiere FGIAT-San Giorgio che era stato impiantato nel 1905, uscendo dalla società Cantieri Navali Riuniti.

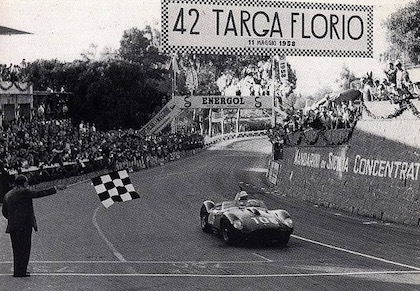

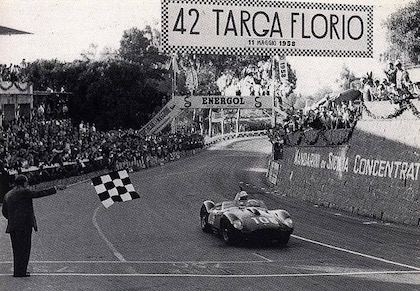

Nel 1906 entra in scena anche Vincenzo, fratello d’Ignazio Junior rivelandosi un eccellente uomo d’affari, ma anche sportivo ed organizzatore di eventi celebri come la corsa automobilistica denominata “TARGA FLORIO”.

A lui si devono anche il “Giro Aereo di Sicilia” e il “Corso dei Fiori”.

I Florio furono, tra la fine dell’Ottocento e l'inizio del Novecento tra le famiglie più ricche d’Italia. La famiglia disponeva di una flotta di novantanove navi ed un impero che spaziava dalla chimica al vino, dal turismo all'industria del tonno.

Grazie ai Florio, i rapporti tra le due città di mare GENOVA e PALERMO sono sempre stati costanti e duraturi, felici e produttivi. Il padre del giovane Florio, il senatore Ignazio Florio, figlio di Vincenzo aveva costituito la SOCIETA’ NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA, nata dalla fusione dalle FLOTTE FLORIO E RUBATTINO, che aveva costituito la Società Esercizio Bacini, per la gestione di due bacini di carenaggio in costruzione a Genova.

DONNA FRANCA FLORIO

La Regina senza corona

Fotografia di Franca Florio a venti anni

Franca Florio a circa 30 anni:

Grazie alla sua passione automobilistica, Franca aveva dato vita alla rinomata TARGA FLORIO dando il via alla prima gara automobilistica in Sicilia. Una corsa che si sviluppava intorno al circuito delle Madonie con la partecipazione dei più famosi piloti del mondo.

Due fotografie per giornali europei di Franca Florio in cui viene descritta come “the best looking woman of Italy”:

Nota come la 'Regina di Sicilia' e discendente da una delle più nobili famiglie dell'aristocrazia siciliana, donna Franca era infatti l'indiscussa animatrice degli appuntamenti del bel mondo palermitano. Colta, intelligente, la dama parlava fluentemente quattro lingue e la sua eleganza sembra abbia sedotto centinaia di uomini, tra cui Gabriele d'Annunzio e Guglielmo II di Germania, per i quali era rispettivamente l'"Unica" e la "Stella d'Italia". Donna Franca era anche abile imprenditrice che aiutava il marito Ignazio negli affari di famiglia.

'Ritratto di Donna Franca Florio' realizzato da Giovanni Boldini

Per immortalare la bellezza e la grazia della moglie, nel 1901 Ignazio Florio commissionò al pittore ferrarese Giovanni Boldini un dipinto che ne rappresentasse degnamente l’eleganza.

Apriamo ora un breve capitolo di approfondimento dell’aspetto ARMATORIALE DEI FLORIO

Flotte Riunite Florio

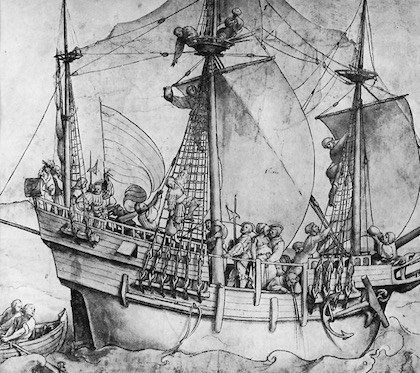

Come abbiamo già accennato, Le Flotte Riunite Florio furono una Compagnia di Navigazione di Palermo, nata nel 1840 come Società dei battelli a vapore, ad opera dell'imprenditore Vincenzo FLORIO. Fu incorporata nel 1936 dallo Stato nella TIRRENIA DI NAVIGAZIONE.

Sotto il Regno delle Due Sicilie

La Società dei battelli a vapore siciliani nacque nel luglio 1840 per iniziativa di Vincenzo Florio, di Beniamino Ingham, di Gabriele Chiaramonte Bordonaro, che già possedevano battelli a vela, e di un gruppo di più di 120 soci minori.

Nel 1847, Vincenzo Florio fece venire a Palermo dalla Francia il piroscafo "Indépendent", in piena rivoluzione, sotto bandiera francese per essere al riparo dalle navi borboniche. Era nata l'Impresa Ignazio e Vincenzo Florio per la navigazione a vapore. Alla nave fu dato il nome di "Diligente" iniziando regolari viaggi intorno alla Sicilia.

Il Corriere siciliano di Vincenzo Florio (1852), 247 t

Nel 1851 fu ordinato ai cantieri Thompson di Glasgow il "Corriere siciliano", dalla potenza di 250 cv, capace di trasportare un centinaio di passeggeri tra prima e seconda classe. Destinato ad alcune linee mediterranee, arrivava sino a Marsiglia. Poi arrivò un terzo vapore, l'"Etna", di 326 tonnellate di stazza, sempre da Glasgow. Gli fu affidata la concessione del servizio postale tra Napoli e la Sicilia. Un nuovo bastimento, l'"Elettrico", raggiungeva l'eccezionale velocità, per quei tempi, di 13 nodi.

Quando Garibaldi sbarcò la Sicilia, il governo borbonico aveva requisito per il trasporto delle truppe quattro piroscafi della compagnia su cinque, ed uno era affondato al largo di Gaeta.

Dopo l'Unità d'Italia

L'Elettrico di Vincenzo Florio, 344 tonnellate (1859)

Nonostante queste perdite, grazie alle altre attività di famiglia, Vincenzo Florio fu in grado di riorganizzare la compagnia di navigazione: abbandonò la struttura familiare e la ricostituì in forma di Società in accomandita per azioni con un capitale di quattro milioni di lire. Così il 25 agosto 1861, venne costituita la Società in accomandita Piroscafi postali di Ignazio e Vincenzo Florio, con sede a Palermo.

Nel 1862 la Florio fu una delle quattro Compagnie che ottennero sovvenzioni dal governo italiano per il servizio postale: le linee esercite dalla Florio erano: la Palermo-Napoli e il cabotaggio intorno alla Sicilia con puntate verso gli arcipelaghi siciliani, Malta e Tunisi. Nel 1863 erano dodici le unità che componevano la flotta e la compagnia, ottimamente diretta, guadagnò ancora in forza economica e prestigio. Fu acquisita la Compagnia di navigazione a vapore La Trinacria, sorta a Palermo nel 1869 e fallita nel 1876 in conseguenza della crisi economica del 1873.

La convenzione postale del 1877 permise un'ulteriore espansione della Florio, che ormai era una delle uniche due grandi Compagnie di navigazione italiane: l'altra era la RUBATTINO. In tale occasione la società palermitana ottenne il cabotaggio del canale d’Otranto e dello Jonio, con i traghetti Ancona-Zara-Brindisi-Corfù, ma soprattutto ebbe le linee per Salonicco, Smirne, Costantinopoli, e Odessa. Fuori dalla convenzione, nel 1877 Florio inaugurò anche la linea per NEW YORK, che due anni dopo divenne Marsiglia-Palermo-New York.

La fusione con Rubattino

Il 4 settembre 1881 vedeva la luce la NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA N.G.I. (Società Riunite Florio e Rubattino). Ignazio Florio e Raffaele Rubattino conferirono le rispettive imprese ricevendo ciascuno il 40% delle azioni mentre il CREDITO MOBILIARE sottoscrisse il restante 20% del capitale. La sede fu fissata a Roma, mentre Genova e Palermo erano i compartimenti operativi. Coi suoi 83 piroscafi (subito passati ad oltre 100).

La Navigazione generale italiana (N.G.I.) si presentava come il più grande complesso armatoriale mai sorto in Italia.

Pochi anni dopo alcuni armatori genovesi presentarono però offerte più convenienti di quelle della Navigazione Generale per l'assunzione dei servizi convenzionati dallo Stato, mentre la compagnia, non era in grado di acquisire una nuova, grande flotta che sostituisse gli oltre cento bastimenti posseduti e iniziò la crisi. Fallita la N.G.I.

Si apre così l’ultimo capitolo…

Il Novecento, tuttavia, non fu prospero per i Florio. La prima guerra mondiale causò ingenti danni a molte delle attività, in particolare industriali e bancarie, della famiglia. Inoltre, né Ignazio né Vincenzo ebbero eredi maschi che potessero occuparsi direttamente del patrimonio. La prestigiosa famiglia fu costretta, dunque, a iniziare a vendere i propri averi e si ridusse in miseria, seppur mantenendo fama e orgoglio.

Nel 1989 si è spenta Giulia Florio, ultima erede della nota stirpe. Con la sua morte, si è conclusa quella dinastia che per quasi un secolo e mezzo ha regalato a Palermo e a tutta la Sicilia grandi fortune.

Echi dei grandi Armamenti FLORIO ci arrivano ancora…

Nel 1925 Ignazio Florio Jr fondò la Società di Navigazione Flotte Riunite Florio, che si fuse nel 1932 con la Compagnia Italiana Transatlantici per creare la:

Tirrenia - Flotte Riunite Florio - CITRA, poi salvata da FINMARE nel 1936 e nella TIRRENIA DI NAVIGAZIONE.

SOPRAVVIVONO I NOMI SUI TRAGHETTI NAZIONALI

VINCENZO FLORIO – RAFFAELE RUBATTINO

nella Soc. TIRRENIA DEL NUOVO MILLENNIO

La classe Vincenzo Florio è composta da due navi traghetto di tipo cruise ferry in servizio per TIRRENIA CIN. La Vincenzo Florio e la Raffaele Rubattino vennero costruite alla fine degli anni '90 nel Cantiere Navale Ferrari di Spezia, ma dopo il fallimento del costruttore, i traghetti vennero terminati in luoghi differenti. La 'Vincenzo Florio' fu ultimata nel Cantiere Navale I.N.M.A. a Spezia, mentre la “Raffaele Rubattino” presso i Nuovi Cantieri Apuania di Marina di Carrara. Le due unità entrarono in servizio nel 1999 e nel 2000 sulla rotta Napoli-Palermo.

VINCENZO FLORIO

RAFFAELE RUBATTINO

Le due navi gemelle hanno le seguenti caratteristiche: RO-PAX – Velocità: 22 nodi. Lunghezza180 mt, Larghezza: 26 mt, Stazza lorda: 31.041. Capacità passeggeri: 1471 passeggeri. Auto: 630

I LIBRI

Per i lettori appassionati dell’argomento, segnalo il LINK di Mare Nostrum Rapallo in cui compaiono i FLORIO in un contesto storico più generale:

LE NAVI PASSEGGERI DI LINEA ITALIANE

DAL 1900 AL 1970 - Visite: 181.650 – Lo studio fu firmato da Carlo Gatti il 20.02.12

Carlo GATTI

Rapallo, 14 Aprile 2020

Il FERROVIERE CHE GUARDAVA VERSO IL MARE…

Il FERROVIERE CHE GUARDAVA VERSO IL

MARE…

Dai miei ricordi d’infanzia emerge, sempre più spesso, l’inseparabile visione dei miei primi eroi, tutti ferrovieri: macchinisti e fuochisti del treno, che mentre noi, giovani viaggiatori dell’Adriatico, si leggeva, si discorreva e poi ci si appisolava in uno scompartimento, loro ci portavano a destinazione.

Il macchinista era davanti ai comandi, attento ai segnali, il fuochista di spalle a impalare carbone.

Due uomini che arrivavano a fine corsa “neri” ed esausti, muniti di gamella del pranzo e della cena da riscaldare, poi al dormitorio. Le percorrenze erano lunghe a causa della scarsa velocità, ed il viaggio poteva durare anche due giorni. Dormire di giorno, lavorare di notte.

A quei tempi la sicurezza e l’efficienza dei treni dipendeva da queste due persone spesso rappresentate con maschere affumicate.

Non possiamo di sicuro dimenticare i capistazione ed i casellanti che avevano da svolgere anch’essi compiti assai complicati, ma sui MACCHINISTI gravava tutto il peso del viaggio: responsabilità e fatica, due articoli molto rari e difficili da gestire con competenza e raziocinio navigando a vista come le navi quando i ponti di comando erano vuoti di strumenti e di sistemi d’allarme in caso di emergenza.

Rifornimento d’acqua per la caldaia

Le vampate di fuoco che uscivano dallo sportello quasi sempre aperto del focolaio, producevano un caldo che d’estate diventava insopportabile e, d’inverno addirittura pericoloso quando, per sporgersi al freddo, si rischiava una polmonite. Vento e acqua piovana entravano dappertutto … quello era il modo di navigare sulle rotaie, proprio come su certe carrette dei mari in voga in quei decenni eroici e gloriosi quando gli uomini erano o dovevano essere d’acciaio!

Questa non é facile retorica, se pensiamo che quei due uomini erano sempre neri e sporchi di fuliggine nonostante il berretto e gli appositi occhiali.

La polvere di carbone entrava comunque negli occhi e spesso provocava irritazioni e malattie della vista. Il fumo e le particelle entravano, in gran quantità, anche in bocca, nel naso e nei polmoni.

Il macchinista era perennemente con gli occhi sulla linea sia per rispettare i semafori e le bandierine ma, soprattutto, per vedere in tempo eventuali ostacoli sulle rotaie come persone imprudenti, oppure animali vaganti che potevano creare incidenti gravissimi con morti e addirittura stragi.

Per questi motivi, la leva della rapida (il freno di emergenza) doveva sempre essere pronto all’uso.

“Bigliettiiiii!!”, la voce del conduttore che a volte ti svegliava e ti riportava alla realtà. E poi, ancora tante le figure, ormai scomparse, che consentivano a quel mondo di correre in sicurezza sui binari: casellanti, guardialinee, deviatori e verificatori. Il guardia-valige, addetto al deposito bagagli del personale viaggiante nei dormitori, il chiamatore, figura che vedevi sfrecciare in bicicletta per le strade della città, quando il telefono non era diffuso nelle case, per correre “a chiamare” in servizio un macchinista o un fuochista da rimpiazzare all’ultimo momento.

Vagone ferroviario del primo dopoguerra. La "Garitta del frenatore" é a destra nella foto.

Mio padre faceva il frenatore, una figura che non esiste più da quando anche i treni merci furono dotati di freni ad aria compressa. Lavoro duro, condannato a stare in una garitta di un metro quadrato dell'ultimo vagone, per frenare il treno all'arrivo di una stazione azionando una vite senza fine che stringeva il freno metallico sulle ruote.

Papà faceva servizio a Pescara ed ogni giorno, a qualunque ora, d'estate e d'inverno, raggiungeva quel posto in bicicletta, una 'Ganna' (che nessuno poteva toccare), con la sua classica valigetta quadrata di fibra scura, che conteneva il suo pranzo.

Siccome era scomodo portarla in bicicletta, papà mi avvisava a che ora sarebbe passato il suo treno davanti casa nostra al ritorno, ed io dovevo aspettarlo un po’ più avanti, dove c'era una siepe sulla quale la buttava, senza che subisse il minimo danno.

Qualche problema lo avevo io per raccoglierlo tra gli spini, ma mi ero attrezzato di una bella canna munita di uncino che si prestava perfettamente al recupero.

Manutentore

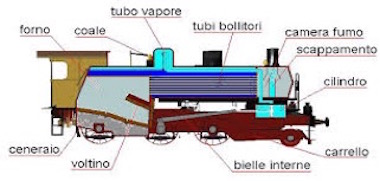

Aggiungiamo due disegni che ci aiutano a comprendere il funzionamento di un locomotore con le sue componenti meccaniche.

Rimini 1973

Anni fa, nella villa comunale dedicarono un “monumento” al ferroviere, una bellissima locomotiva a vapore de lontano 1916, molto ammirata dagli adulti in cui suscitava ricordi, e dai bambini che la toccavano con aria di stupore. Oggi, quel “monumento”, ha trovato una nuova collocazione nell’ambito della villa ristrutturata, è più nascosto, per vederlo ci devi sbattere il muso sopra, ora è solo una vecchia locomotiva su un tratto di binario morto.

Traverse

Quando ero piccolo, forse avevo 5 o 6 anni, papà aveva diritto ogni anno ad un certo quantitativo di carbone per poterci riscaldare d'inverno, ma oltre a quel combustibile, poteva disporre anche di un certo numero di quelle vecchie traverse (traversine in gergo) di faggio (oppure quercia, rovere, pino) su cui poggiavano i binari. Quel legno forte ma ormai consumato, aveva un particolare odore di catrame ed era molto pregiato per il potere calorifico che emanava.

Il dopoguerra fu molto duro per tutti, e tanti bambini come me non avevano di che mettere al fuoco, ed allora io li aiutavo a cercare tra le rotaie della ferrovia, i pezzetti di carbone che cadevano dal tender del treno mentre il fuochista riforniva il forno della locomotiva.

L’incoscienza dei bambini! Il centro del nostro mondo era il treno, e i suoi binari la nostra Via Pal. Mia madre era sempre in pensiero, conosceva benissimo gli orari del passaggio dei treni ed ogni volta mi sorprendeva tra le rotaie con gli altri bambini, sebbene noi facessimo molta attenzione all’avvicinarsi del treno ed avessimo un nostro sistema di allarme per toglierci in tempo dal pericolo.

Quanti sculaccioni ho preso da mamma!

E tornando alle traverse, ricordo lo sforzo immane che facevano due uomini robusti per farle a pezzi con quelle grandi seghe munite di lunghi manici di legno ad ogni lato per poter lavorare in coppia. Su questi legni c’era un marchio, ricordava la testa di una puntina da disegno, sulla quale era stato impresso l'anno di 'nascita'.

Una volta fatta a pezzi, ciò che restava della traversa la spaccavano con la scure, ma spesso non ci riuscivano per via delle venature, ed allora ricorrevano alle zeppe o scalpelli, veri e propri cunei che penetravano sotto i colpi della mazza, una sorta di grosso martello con manico lungo che era adattissimo a ridurla in piccoli pezzi.

Ma questi miei ricordi s’intrecciano con quelli di un altro personaggio delle ferrovie: il cantoniere che ogni mattina passava con la sua bici e teneva in ordine la strada quale dipendente ANAS.

La Ferrovia Adriatica, fu costruita da queste parti, nel 1863 e ad un intervallo di un paio di chilometri veniva costruito un Casello ferroviario che era abitato da personale dipendente dalle ferrovie, responsabile della manutenzione e dal controllo della linea. Erano dislocati di solito anche in prossimità di punti che richiedono maggiore sorveglianza, come ponti, passaggi a livello, ecc.

L'addetto responsabile di quella struttura era il casellante che aveva il compito di controllare tutta la porzione di linea di propria competenza, prevenendo così incendi che potevano scaturire dalle scintille delle locomotive a vapore e tenendo sempre libera la sede ferroviaria da erbacce infestanti.

Da bambino mi piaceva guardare le persone che lavoravano lungo la ferrovia che passava accanto a casa nostra.

Ricordo in particolare il casellante che insieme agli operai formavano la Squadra che assicurava la buona manutenzione della ferrovia. Era formata da sette/otto uomini che agli ordini del caposquadra svolgevano diverse mansioni come rincalzare il pietrisco sotto i binari o cambiare le traversine.

A volte il loro lavoro era molto impegnativo, capitava infatti che dovessero sostituire un pezzo di binario e, per sollevarlo e spostarlo, dovevano agire in coppia con delle pinze molto speciali adatte ad imbragarlo, molto lentamente al ritmo di comandi vocali molto secchi: " in.. (pausa).. aria.."

Per sostituire una traversina di legno ormai al limite dello spessore usavano una specie di grossa fiocina che un uomo cercava di immergere nel pietrisco mentre altri due la tiravano per mezzo di una catena provvista di un’impugnatura di legno.

Quando la squadra lavorava sui binari venivano poste a qualche centinaio di metri due bandiere rosse per segnalare il pericolo, ed era il caposquadra ad avvisare gli operai quando era il momento di sgombrare i binari per il sopraggiungere del treno.

Un'altra figura che li seguiva sempre era quella di un operaio invalido che, infilato il moncone rimastogli nel manico di un secchio di stagno pieno d'acqua, con un maniere, sorta di mestolo metallico, dissetava gli operai esausti sotto il sole cocente d'estate.

Castello di Chillon

Giorni fa ho visto un documentario in TV, si trattava di un turista inglese che si sposta da un continente all’altro con una pubblicazione turistica dei primi del ‘900, a caccia di fatti inediti e di persone curiose un po’ speciali.

In questa puntata la sua meta era il lago di Ginevra e dintorni, più precisamente il famoso Castello di Chillon che ci ha illustrato dalla torre di guardia più alta, il belvedere, fino alle umide segrete sotto il livello del lago.

L’inglese si é poi soffermato sulla descrizione della ferrovia che fu costruita a pochi metri dal lago togliendo spazio vitale al padrone di un terreno, lungo 3 chilometri, su cui la vittima di questa intrusione, coltivava una vigna che produceva un vino speciale: il glorioso e ben pubblicizzato Chasselas.

Essendo quel vino nel frattempo diventato famoso, e non potendo quel signore “pretendere” la sua proprietà dallo Stato… scelse la via del silenzio accontentandosi di ridurre l’estensione della vigna in larghezza e lunghezza. Nel programma TV é poi apparso il figlio del famoso vignaiolo il quale, imperterrito, continua a coltivarla lungo una striscia ridotta al minimo che corre a pochi metri dal lago. L’attuale produzione non é più paragonabile a quella del padre, ma la sua perseveranza ha salvato il vitigno e conservato il nome di quel vino pregiato che ha portato più lustro alla Svizzera di quel tratto di ferrovia…

Una bella storia, che ci ha consentito, tra l’altro, di capire che il famoso Castello era stato costruito dai Savoia per controllare la strada romana che passa tuttora dietro Chillon e portava le Legioni romane in Francia e Germania quindi, le Chateaux non aveva la funzione di controllare il LAGO, come tutti credono ancora, ma era una vera FORTEZZA con tanto di segrete e tante storie vere di condannati terrestri e non di pirati lacustri!

L’intermezzo ginevrino con l’intervista al vignaiolo “mezzo abusivo” del Lago Lemano, mi ha fatto venire in mente un personaggio che conobbi da ragazzino ad Ortona. La guerra era finita da poco lasciando miseria, macerie e quasi nulla per poterla ricostruire in breve tempo dalle fondamenta. Ma si doveva ripartire al più presto per vincere la fame per sopravvivere…

Come dicevo poc’anzi, il mio mondo girava intorno a quel che rimaneva della ferrovia e ai suoi instancabili e valorosi personaggi. Tra questi c'era un'altra figura caratteristica: quella del 'Sorvegliante' il quale camminava lungo la ferrovia per controllare lo stato dei binari che allora erano lunghi 15/20 mt. che poggiavano su delle piastre di ferro fissate con grossi bulloni su traversine di legno di quercia, imbevute di catrame ed immerse dentro un letto di pietrisco.

Il sorvegliante, per la verità, si chiamava tecnicamente il 'guardialinee'. Lo vedevo tutti i giorni: estate e inverno, e mi incuriosiva perché camminava lungo la rotaia, come un funambulo su un filo. Spesso camminava, da perfetto equilibrista, sul binario guardando attentamente i perni che univano le rotaie ed i bulloni che le tenevano legate alle traverse (che con le sollecitazioni del treno si allentavano). Aveva una specie di borsa a tracolla dove c'era, oltre al panino preparato dalla moglie, due petardi da mettere su binario prima di una eventuale interruzione per allertare il macchinista e far fermare il treno, una piccola tromba per emettere un suono per lo stesso scopo ed una bandiera rossa da segnalazione. Sempre a tracolla, incrociata con l'altra, aveva una lunga chiave di ferro dietro la schiena che serviva per riavvitare le grosse viti che univano i binari, ed i bulloni e relativo serracaviglie (o più propriamente chiavarda). Oltre tutto ciò, aveva in mano la classica lanterna con i vari colori da usare nelle gallerie.

Ogni giorno controllava la linea da Francavilla ad Ortona che misura esattamente 13 km e penso che tornasse indietro con qualche treno perché mai lo vidi camminare nel senso contrario.

L'ho visto tutti i giorni fino agli anni ‘50/’60. Ricordo che con il vento al traverso rollava e beccheggiava sotto i suoi “ferri” come un bragozzo che rientrava in porto fuggendo dalla burrasca in arrivo.

Lo chiamavamo lo STORTO, ma storto non era, bassotto sì, ma il suo fisico era forte, tarchiato e ben proporzionato. Forse si chiamava STORTO di cognome …

Casa nostra era situata a pochi metri dalla ferrovia e spesso papà, (ex ferroviere), specie con il caldo d'estate, offriva qualcosa da bere a questa persona che faceva quel lavoro così particolare ed importante che pochi altri conoscevano.

Da bambini, cercavamo di non farci vedere dallo Storto per un motivo molto semplice: ad una certa distanza dalla stazione, da entrambi i lati, c'era un piccolo traliccio sul quale era applicato un braccio pitturato di bianco e di rosso, con dei catarifrangenti, che a seconda di come era posizionato indicava al macchinista del treno se fermarsi prima di arrivare alla stazione, oppure no.

Se il braccio era a 90º rispetto al palo che lo sorreggeva, indicava lo STOP; se ruotava verso il basso di 45º, indicava il Via Libera. Questo braccio veniva mosso con delle leve opportunamente fulcrate con dei grossi contrappesi, direttamente dalla stazione, per mezzo di cavetti d'acciaio che erano sorretti da paletti a circa venti metri di distanza, e per limitarne l'attrito, scorrevano nella gola della ruotina metallica in una puleggia.

Non é difficile immaginare che noi bambini davamo la caccia a quei cuscinetti a sfera svedesi che erano le GOODYEAR delle nostre cariole da corsa con le quali gareggiavamo lungo una strada in discesa del paese.

Avendo la coscienza sporca, il guardialinee era l’uomo burbero e misterioso da tenerci a distanza di sicurezza…

M/ ESPERIA

Di quel brav’uomo si raccontavano tante storie, anche un po’ strane per noi ragazzini che allora non capivamo... Si diceva che durante le brevi soste tra un controllo e l’altro della linea, trovasse il tempo per accudire alcune vigne che producevano un vino bianco eccezionale che nessuno, si dice, avesse mai assaggiato…

Poi, un giorno mio padre ci svelò alcuni arcani misteri: “Rocco Storto” era il suo vero nome e cognome, aveva un figlio di nome Franco che era imbarcato come ufficiale sulla M/n ESPERIA, una famosa ed elegante nave passeggeri di linea della Società Adriatica di Navigazione.

Lo Storto, nella sua professione di grande camminatore solitario al servizio delle FFSS, aveva sviluppato una sua particolare spiritualità che concentrava sul figlio navigante. Conosceva i suoi turni di guardia a bordo e, sapendo che anche il figlio era solo con sé stesso come tutti i marinai, aveva preso la strana abitudine di guardare verso il mare ogni dieci metri di rotaia cercando di immaginare suo figlio Franco su quella bella nave bianca viaggiare lungo l’Adriatico da Istambul verso Venezia e viceversa.

Era un modo come un altro per passare il tempo con suo figlio, per parlargli e aggiornarlo sui fatti della famiglia, del lavoro e del mare… in fondo navigavano insieme via terra e via mare lungo una linea di sabbia bagnata che la fantasia riduceva al parlarsi come in una stanza senza finestre dove il vento e gli spruzzi in inverno erano gli stessi che bagnavano i loro volti di guardia sulla rotta tracciata per entrambi.

Vigne e binari

E il vino? Già il vino era il loro segreto, l’oggetto di tante conversazioni che un giorno li avrebbe visti brindare insieme intorno a quella damigiana che era stata riempita con tanto orgoglio in una terra di nessuno, in uno spazio rubato ad un mondo ignaro di quel nettare che si nutre di salino, schiaffeggiato dai colpi di vento diffusi dal treno che passa… e accarezzato dall’odore di quella specie di bitume che gli antichi romani usavano per rendere stagne le anfore.

Da tempo i binari sono saldati, le traversine di legno sono state sostituite con quelle di cemento e la figura del “guardialinee” non esiste più. Lo “Storto” è stato sostituito da una apparecchiatura posta sotto alcuni locomotori che rilevano le più piccole anomalie, ma ogni tanto qualcosa non funziona e non registra sul display che un pezzo di rotaia é saltato, come nell'ultimo deragliamento dove ci sono stati tanti morti...

Anche quel romantico nettare é scomparso da quella zona insieme al suo custode, ma forse qualcuno, al contrario di quanto si vociferava in giro all’epoca lo aveva assaggiato e se n’era innamorato.

L’antico filosofo greco “dalle spalle larghe” (Platone) sosteneva che le idee del Supremo circolano liberamente nell’aria, l’uomo le cattura, le fa sue e se le vende….

Sta di fatto che un vino simile coltivato a terrazze sulle sponde del lago di Ginevra lungo i binari della ferrovia, ricorda ancora il gusto speciale ed il profumo del vinello dello STORTO di Ortona.

Anche i due nomi col marchio DOC dicono qualcosa:

Chasselas é il suo nome sul lago Lemano

Coccocciolà si chiama ad Ortona sul nostro mare Adriatico.

Se siete appassionati della materia potete leggere nel quadretto fotografico riportato qui sotto alcune curiose coincidenze, tra cui la parentela tra lo Chasselas e la Cococciolà.

I misteri sono quasi sempre inspiegabili: nascono, muoiono e risorgono con molta facilità… ma trattandosi questa volta di un vino molto speciale, siamo portati a pensare che Rocco, prima di lasciare questo mondo, abbia provveduto a consegnare in buone mani la formula magica del suo vitigno.

Noi sappiamo di certo che i suoi segreti non erano finiti nelle segrete stanze degli industriali del vino e di certi enologi che usano le polveri che non sanno di salino, né di vento e non profumano di rude catrame vegetale… ma ce lo vendono come vino “navigato” e noi “abbocchiamo” perché abbiamo perso la memoria e la fantasia dell’improvvisazione e dell’arrangiarsi con quel poco che si aveva e che mai più ritornerà. Il mondo va avanti così, senza ricordi e neppure rimpianti. Ma in quale direzione?

Noi vogliamo credere che le vigne di Rocco Storto siano ancora vive, magari segretamente, nella sua terra e possano allietare le serate dei suoi estimatori di oggi affinché il suo ricordo rimanga lungo il MARE ADRIATICO per sempre!

Le persone di una certa età ricordano il PERGOLONE come un vino bianco da tavola squisito! Lungi da noi l’idea di metterla in politica, tuttavia, con grande rammarico, dobbiamo informare il lettore che questo genuino, popolare ed apprezzatissimo vitigno ortonese, non viene più coltivato su grande scala in quanto gli é stato preferito un gran numero di vini scadenti ma molto più pubblicizzati…

ALBUM FOTOGRAFICO

Capotreno

Casellante

Macchinista

Una fase della lubrificazione

Ferrovie abbandonate

Incidente accaduto nella notte del 25 febbraio 1956

FINE

Per gli appassionati del mondo ferroviario segnalo il seguente LINK relativo al Museo del Treno di Montesilvano (Pescara):

https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g194834-d10375627-Reviews-Museo_del_Treno-Montesilvano_Province_of_Pescara_Abruzzo.html

Nunzio CATENA - Carlo GATTI

Rapallo/Ortona, 18 Agosto 2018

L'IMPORTANZA DELLA REPUTAZIONE

L'IMPORTANZA DELLA REPUTAZIONE

di John Gatti

Un pezzo provocatorio che vuole essere spunto di riflessioni.

Una buona reputazione lavora a tuo favore 24 ore su 24.

Sto parlando a te!

So che mi sto addentrando in un sentiero buio e contorto.

Proprio per questo, prima di fare il primo passo, voglio citare un paio di definizioni sulle parole che seguono:

· La reputazione, in ambito sociologico, è un concetto che attiene alla credibilità che un determinato soggetto ha all’interno di un gruppo (wikipedia).

· Per quanto riguarda la saggezza, mi ha colpito questa definizione di Epicuro: Non è possibile vivere felicemente senza anche vivere saggiamente, bene e giustamente, né saggiamente e bene e giustamente senza anche vivere felicemente. A chi manchi ciò da cui deriva la possibilità di vivere saggiamente, bene, giustamente, manca anche la possibilità di una vita felice.

· Il Compromesso per come lo intendo di qui a seguire: Cedimento morale in vista di un vantaggio pratico (dizionario Corriere della Sera). Ne convengo che “il compromesso” è molto di più, spesso inevitabile e addirittura auspicabile, ma in questo contesto viene considerato solo nella sua accezione negativa.

Mettendo da parte Ia filosofia, ci accorgiamo che i discorsi relativi alla correttezza, alla coerenza e all’onestà, dipendono in larga misura dalla posizione occupata da chi parla.

Un esempio banale: supponiamo di avere due fette di torta, una di fronte a un uomo che non mangia da tre giorni, l’altra davanti a un uomo completamente sazio. Secondo voi chi dei due subirà maggiormente la tentazione di rubare il dolce?

Chi, come me, ha già percorso buona parte del tragitto professionale, si trova nella stessa condizione “dell’uomo sazio” e può quindi permettersi giudizi etici e filosofici a scapito di chi ancora combatte a un quarto della via…

In altre parole, il trentenne che aspira a fare carriera, dovrà confrontarsi con i compromessi imposti dall’ambizione; chi invece ha già superato questa fase, può indossare la veste del saggio e predicare l’importanza dei valori nella vita.

Bello così eh?

A dirla tutta, nutro seri dubbi sull’opinione comune che tiene in alta considerazione le parole di un anziano in virtù della saggezza maturata negli anni.

Il momento cruciale, quello che determinerà la qualità di questa saggezza, lo incornicio in una fase temporale che precede di molto l'”età matura” e, più precisamente, in quel periodo dell’esistenza dove si scontrano opportunità, credibilità e l’ambizione di raggiungere una posizione rilevante. È allora che l’istinto suggerisce strategie di conquista, che spinge verso compromessi che rimbalzano da una discutibile onestà a un allineamento verso idee di convenienza, dalla calunnia all’incoerenza, dalle bugie alle azioni nascoste. Tutto questo, pur di salire sul cavallo che si ritiene vincente nella corsa alla soddisfazione dell’illusoria regola secondo la quale l’universo girerebbe intorno a ognuno di noi…

Ma essere veri uomini non è una cosa scontata.

Non è uno status che spetta di diritto una volta raggiunta una certa età.

Diventare Uomini con la “U” maiuscola, il più delle volte, è il risultato di un percorso fatto di scelte che rispettano la propria scala dei valori, di coerenza intellettuale (che non vuol dire “non essere disposti a cambiare idea”, vuol dire farlo tutte le volte che lo si ritiene necessario, in armonia con il proprio modo di pensare e di essere) e, soprattutto, di decisioni prese con grande apertura mentale, dove l’eventuale sconfitta viene accettata a favore di un’opzione più giusta.

Chi cede al compromesso – quello del “cedimento morale in vista di un vantaggio pratico” – imbocca un sentiero dove il compromesso si autoalimenta; e più ci si addentra e più diventa facile ignorare il rispetto dei valori.

Alla fine si diventa qualcos’altro, che sicuramente non assomiglia all’Uomo con la “U” maiuscola e che, sicuramente, non permetterà di entrare a far parte dei “saggi” che si sono conquistati il prestigioso titolo sul campo.

Sono poche le persone con un’apertura mentale tale da permettere d’imparare scavalcando il proprio orgoglio e la propria presunzione, e più si cerca avanti negli anni e più è difficile trovarle.

Tra le righe di quello che ho scritto c’è la definizione della parola “reputazione”.

Ho iniziato affermando che una buona reputazione lavora a tuo favore 24 ore su 24.

Alle persone piace raccontare le cose belle e le cose brutte, e lo fa tendendo a massimizzarne l’effetto. Questo vuol dire che se qualcuno ha qualcosa da raccontare di “positivamente diverso” – rispetto alla massa – che ti riguarda, stai pur certo che lo farà esagerando, piuttosto che minimizzando. Scatenare un passaparola positivo sulla reputazione è quanto di più produttivo si possa fare per gettare delle solide fondamenta per il proprio futuro, sempre!

Ma distruggere una buona reputazione è veramente molto facile. È sufficiente cadere nella trappola del compromesso, che magari permette un veloce successo temporaneo, ma che alla lunga dipinge la personalità in modo distruttivo.

Mentre scrivo penso ad alcune persone reali, uomini ancora con la “u” minuscola, ma fatti di carne, di ossa e di sangue. Penso a individui che conosco da anni, a cui non manca nulla: intelligenza, preparazione, volontà, presenza fisica, carisma e ambizione; quell’ambizione, potenzialmente sana, ma che a volte spinge verso il famoso e famigerato “compromesso” (inteso sempre in accezione negativa, ovviamente).

Non ne avete bisogno!

Avete tutto quello che vi serve per arrivare dove volete senza calpestare valori a cui ancora non avete dato la giusta importanza.

È meglio un assaggio di buon Tignanello, gustato nel giusto bicchiere, alla giusta temperatura e nel momento giusto, piuttosto che una botte di vino scadente bevuto con la cannuccia nel cimitero dei valori calpestati.

Tu che stai leggendo… che sai che mi sto rivolgendo a te… che so che puoi capire…

non cercare di diventare una persona di successo, cerca di diventare una persona di valore, e arriverai a essere quello che ti spetta diventare.

John Gatti

Rapallo, 28 Giugno 2018

OSKAR IL GATTO INAFFONDABILE

OSCAR

IL GATTO INAFFONDABILE

(The Unsinkable!)

PREMESSA: I naviganti ed i terrestri in generale hanno poche cose in comune. Ogni nave é un’isola che naviga in un mare che divide gli Stati e le civiltà per categorie, razze, religioni ecc…

In terra si parla molto e si fa tanta politica che divide ancora di più i terrestri. In mare l’ambiente é asettico perché il buon senso, quello ANTICO come il mondo, suggerisce una forma di convivenza più saggia: “risparmiare tutte le energie per i giorni tempestosi, perché l’unico obiettivo é quello di arrivare in porto.”

Di problemi in mare ce ne sono anche troppi: navi vecchie e stanche,

logorate da avarie e toppe su cui vigilare… Tutti evitano di creare ulteriori problemi, ogni tentativo in quel senso sarebbe una stupidità inutile. In terra, come tutti sappiamo, esistono tanti problemi, ma i più comuni sono quelli che le persone si creano nei vari tentativi, spesso falliti, di migliorare la propria esistenza.

Tuttavia, tra questi due mondi che si frequentano poco, c’é un punto di contatto: l’amore per gli animali!

I cani e i gatti la fanno da padroni… e molto spesso imbarcano e sbarcano ognuno con il proprio marinaio, dopo imbarchi lunghi ed impegnativi.

I marittimi di una certa età ricordano certi incontri ravvicinati in oceano con vecchie carrette tirate su dal fondo, dopo giorni e giorni di cielo e mare.

Per vedere l’altro da vicino, si accostava un po’ di gradi per sbracciarsi a salutare, sentire abbaiare un cane, cantare il gallo se era l’alba e, a volte, quando si era sottovento ad una nave ligure, si poteva annusare l’aroma del basilico coltivato nei vasi a bordo che arrivava con l’odore di casa, pieno di nostalgia. Quando poi si era al traverso ci si scambiava il rito del fischio: un brivido che ti rimaneva a lungo sulla pelle. Si prendeva il binocolo e spesso si vedeva il Comandante con un gatto tra le braccia, oppure un cagnolone che gli scodinzolava tra le gambe in segno di festa.

Spesso dalla coperta partiva un urlo:

“A peggio di noi !!!”

Come se qualcuno trovasse in quell’ululato gettato al vento un motivo di consolazione…

Certe emozioni si provano solo in mare, tra marittimi che neppure si conoscono ma che si sentono fratelli nella solitudine, nella vita, nel destino di quasi tutti i rivieraschi del mondo.

Questa premessa ci dà lo spunto per addentrarci in un nuovo capitolo

da aggiungere nella “Saggistica Navale” del nostro sito nel quale, chi scrive dedicò insieme all’amico Bruno Malatesta, un articolo intitolato: “CANI MARINAI” da amare.

Di GATTI NAVIGANTI che raggiunsero una certa fama ne ricordiamo due: CHIPPY, gatto soriano, che accompagnò Ernest Shackleton nella spedizione-Endurance (1914-1917) in Antartide. Fu soppresso quando l'Endurance, ormai intrappolata dalla banchisa, non era più in grado di navigare e l'equipaggio fu costretto a proseguire a piedi;

SIMON, gatto arruolato come tradizione antica, mantenuta dagli Inglesi, quale portafortuna e scacciatopi sulla Royal Navy. Fu apprezzato ancor più per vere imprese eroiche e per ferite di guerra nel 1947-1949, meritandosi ambite decorazioni.

Ai gatti vengono riconosciuti dei super poteri, come la capacità di prevedere il meteo e tante altre situazioni più o meno pericolose che vanno ad intrecciarsi con superstizioni e stregonerie che si perdono nella notte dei tempi.

LA STORIA DEL GATTO OSCAR

OSCAR é il meno celebre tra i personaggi a quattro zampe, almeno sulla terraferma, perché la sua fama non nacque dalla fantasia di uno scrittore, ma dalle atrocità di una guerra sui mari che durò dal 1939 al 1945.

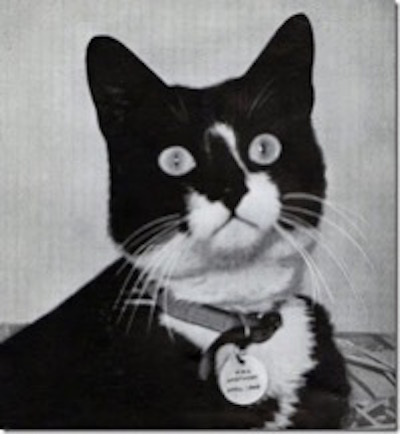

Oscar, gatto a macchie bianche e nere, fu mascotte “militarizzato” e roditore ufficiale sulla Bismarck della Kriegsmarine nel 1941, e su alcune unità della Royal Navy come vedremo in seguito.

IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE DI OSCAR

Il gatto-marinaio apparteneva ad un ignoto marinaio in servizio sulla nave da battaglia BISMARCK durante il suo primo e unico viaggio nel maggio del 1941.

La BISMARCK fu affondata in mare aperto dopo una lunga caccia e un intenso cannoneggiamento a opera della marina britannica. Il 27 maggio sopravvissero all'affondamento solo 115 marinai su oltre 2.200 imbarcati.

Il gatto fu trovato ore dopo l'affondamento, era sopravvissuto artigliando un carabottino di bordo. Venne recuperato dall'equipaggio del cacciatorpediniere HMS COSSACK che lo adottò. Il gatto fu ribattezzato Oscar dall'equipaggio britannico.

Oscar rimase a bordo del COSSACK per alcuni mesi, durante i quali la nave fu impiegata come unità di scorta nel Mediterraneo e nel Nord Atlantico. Il 24 ottobre 1941 il COSSACK partì da Gibilterra per scortare un convoglio verso il Regno Unito e fu silurato dal sommergibile tedesco U-563.

Colpito da un siluro, subì danni gravi che ne compromisero la stabilità: la prua era stata danneggiata per circa un terzo della lunghezza della nave, causando 159 vittime su 190 d’equipaggio.

Il cacciatorpediniere HMS LEGION tentò di rimorchiare la nave danneggiata tuttavia, un peggioramento delle condizioni meteo fece fallire il tentativo. Dopodiché l'equipaggio, compreso il gatto Oscar, fu tratto in salvo dal LEGION mentre il COSSACK affondava il 27 ottobre al largo di Gibilterra.

Qualche mese dopo, dalla portaerei UK HMS ARK ROYAL partì la richiesta per avere un gatto, come arma anti-topi. Così Oscar, nel frattempo soprannominato Unsinkable Sam, (l’inaffondabile) prese servizio sulla portaerei.

Durante un viaggio di ritorno dal Mediterraneo centrale, dove aveva lanciato degli aerei di rinforzo verso Malta, il 14 novembre 1941 la HMS ARK ROYAL venne silurata dal sottomarino U-81. Ogni tentativo di traino del relitto fallì per via delle enormi falle da cui entrò il mare vivo. La nave si capovolse a trenta miglia dalla costa di Gibilterra.

L'affondamento fu abbastanza lento tanto da permettere il salvataggio di tutto l'equipaggio, con l'eccezione di un solo uomo.

Unsinkable Sam fu recuperato dall'acqua, aggrappato ad un reperto galleggiante proveniente da una lancia distrutta.

In seguito fu assegnato all’ HMS LIGHTNING che, a sua volta, venne affondato in combattimento nel 1943 senza che Oskar subisse alcun danno fisico e morale....

Il suo ultimo imbarco ebbe luogo sull’ HMS LEGION (che lo aveva già raccolto dopo il siluramento del HMS COSSACK), ma la nave fece naufragio nel 1944. Oscar, arrabbiato ma in perfetta salute, si salvò ancora una volta. Scampato cinque volte alla morte, il fortunato felino venne soprannominato “The Unsinkable Sam” (l’inaffondabile) e divenne popolarissimo tra i marinai inglesi.

IL PENSIONAMENTO DI OSCAR

Dopo l’ultimo naufragio, Oscar fu trasferito presso gli uffici del Governatore di Gibilterra e poi rimpatriato nel Regno Unito per essere affidato ad un marinaio di Belfast.

Prudentemente, (forse per salvargli la nomina di portasfiga…) l’Ammiragliato decise di tenerlo ben lontano dal mare e dopo un congedo onorevole, lo affidò - come riporta Detlef Bluhm nel libro ”Gatti di lungo corso” - in un istituto per marinai: House for Sailors di Belfast. Qui morì di morte naturale nel 1955.

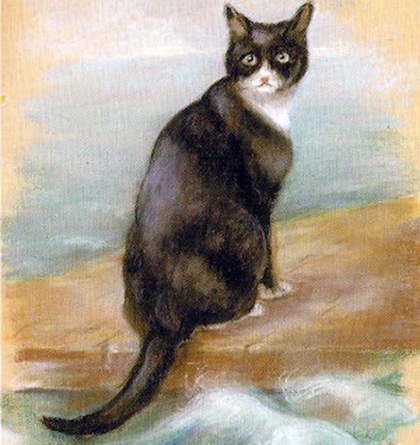

Oscar è protagonista di un ritratto dal titolo: Oscar, il gatto della Bismarck eseguito dall'artista Georgina Shaw-Baker, di proprietà del National Maritime Museum di Greenwich.

Il ritratto di Georgina Shaw Baker è pregevole ma, a parere di qualcuno, non coglie in pieno il carattere coriaceo di Oscar e l’essere, dopo tanti naufragi, INCAZZATO NERO…

APPENDICE

LE NAVI DI OSCAR

LA BISMARCK

La BISMARCK fu una nave da battaglia tedesca della Seconda guerra mondiale, così battezzata in onore del cancelliere del XIX secolo Otto von Bismarck (1815-1898). È famosa per l'affondamento dell’incrociatore da battaglia HOOD e per la caccia successiva che le venne data che portò alla sua distruzione. Eponima della classe Bismarck, l'unica altra unità della stessa classe fu la TIRPITZ.

La nave da battaglia tedesca BISMARCK in navigazione

Cacciatorpediniere UK - HMS COSSACK

Cacciatorpediniere UK - HMS LEGION

Cacciatorpediniere UK - HMS LIGHTNING

La portaerei inglese HMS ARK ROYAL poco prima dell’affondamento

Carlo GATTI

Rapallo, 28 Marzo 2018

QUANDO UN MARITTIMO DIVENTA TERRESTRE

QUANDO UN MARITTIMO DIVENTA TERRESTRE

Si nasce con una “dotazione di base” fornita dalla natura, arricchita dai genitori e completata da un “ingrediente sconosciuto” che ci rende unici.

Quando veniamo al mondo siamo come un grosso libro ancora da scrivere: il nostro nome stampato sulla copertina, ma con le pagine al suo interno quasi completamente bianche.

In questo testo non verrà narrata la nostra storia, ma il modo in cui vivremo la nostra vita, che dipenderà da come verremo “programmati“.

Da quando si nasce, e per tutta la vita, si ricevono input dall’esterno: suoni, immagini, pensieri, odori, procedure, verità, bugie… qualsiasi cosa è un dato da elaborare e da gestire.

Una quantità immensa di segnali; ma come si difende il cervello dal sovraccarico di informazioni? Nella sua incredibile efficienza, crea dei “programmi” che attivano degli “automatismi“.

Guidare la macchina è un esempio efficace: volante, cambio, frizione, acceleratore, freno… operazioni in successione che vanno eseguite con un certo tempismo. Quando si impara a guidare è necessario ragionare su quanto si sta facendo, sulla giusta sequenza nei giusti tempi. La ripetizione dei gesti arriva a creare un programma nel cervello che permette di agire in automatico, senza pensare e senza più mettere in discussione quello che si deve fare.

Ogni volta che dobbiamo ricordare qualcosa che impariamo, si viene a creare un circuito elettrico tra diversi neuroni chiamato “sinapsi“. In questo modo le informazioni che noi archiviamo possono interagire per dare forma a pensieri e conoscenze più profondi. Una volta creata, questa sinapsi non viene più messa in discussione (il fuoco brucia=non bisogna toccarlo, abbassare la maniglia=aprire la porta, allacciarsi le scarpe, scrivere, leggere, ecc.).

Acquisita una certa competenza, la stessa viene gestita da quella parte del cervello che si occupa dei processi automatici che non hanno più bisogno di essere verificati.

Quando il libro è vuoto i processi di programmazione sono semplici e lineari, ma cosa succede se, a distanza di anni, gli automatismi creati non sono più attuali? Quando ci si trova a dover adattare concetti nuovi a idee vecchie? Quando la natura porta a non mettere in discussione le “certezze” già archiviate?

Non è facile riprogrammare un circuito cerebrale, sovrascrivere una sinapsi, cambiare radicalmente idea su qualcosa…

In pratica, con il tempo, si rischia di prendere decisioni sulla base di programmi non più corretti o non aggiornati, ma che, comunque, non vengono messi in discussione. Programmi che, fuori dal nostro controllo, influenzano i nostri pensieri.

Cosa centra tutto questo con “un marittimo che diventa terrestre”?

Quanto scritto sopra può essere la base per molti argomenti.

L’apertura mentale, la capacità di mettersi in discussione, la predisposizione a cambiare le abitudini affinché gli automatismi non diventino dei limiti. Rendersi conto che nulla è per sempre: cambiano i presupposti, le circostanze, i soggetti, le cose giuste e quelle sbagliate, le cose possibili e quelle impossibili, e pertanto possono e devono cambiare le idee e le prese di posizione.

La differenza tra marittimi e terrestri è simile a quella tra pesci di mare e pesci d’acqua dolce: creature che si sono adattate ad ambienti profondamente diversi tra loro; paragonarli, giudicarli o anche semplicemente parlarne, è tutt’altro che semplice, perché troppi sono gli ingredienti che vanno a modificare la realtà di ognuno.

Per i marittimi, bisogna considerare dove hanno vissuto e lavorato, perché la vita a bordo di una nave passeggeri è molto diversa da quella su di una petroliera, su di un rimorchiatore o su di un traghetto, e così le esperienze che si maturano nel tempo. La nazionalità dell’equipaggio, le rotte che si seguono, i porti che si toccano, il grado che si ricopre, la lunghezza dei contratti, ecc., tutto concorre a rendere difficile la catalogazione del marittimo “tipo”.

Il terrestre può essere un dipendente oppure un imprenditore, lavorare in una grande azienda oppure in proprio, fare il pendolare o lavorare in casa, e così via per un’infinità di variabili.

Uomini di mare

Approfondiamo ora, generalizzando, la conoscenza di alcune verità che vanno a influenzare quasi sicuramente le tracce delle sinapsi dei marittimi:

- la considerazione della “gerarchia” a bordo di una nave non è percepita allo stesso modo in una struttura terrestre. L’estremizzazione del concetto “dopo Dio ci sono io“, riferito al Comandante di una nave, vede la sua giustificazione proprio nella necessità di garantire un certo “ordine” che, in mezzo al mare, equivale a “sicurezza”. L’adattabilità dell’uomo è innegabile ed è dimostrata una volta di più in questo contesto: mesi e mesi lontani dalle abitudini, dai propri interessi, dagli amici, dai propri cari, costretti a dividere uno spazio ristretto e la compagnia di persone che non si conoscono, riunite assolutamente a caso e, spesso, di nazionalità – religione – età – cultura completamente diverse. No donne. No vita sociale. No cinema. No birra con gli amici. No “ora stacco due giorni e mi rilasso“. Si potrebbe mai gestire una situazione tanto estrema senza una gerarchia ben precisa? Io sono convinto di no. Ma per capirlo e, soprattutto, per accettarlo, si deve entrare in quel mondo in punta di piedi, come ultima ruota del carro, occorre costruire lentamente delle sinapsi robuste e profonde, si deve capire e accettare. L’alternativa è saltare giù dalla giostra al primo porto, che è poi quello che succede a molte persone al primo imbarco.

- Il rapporto tra coloro che vivono in pochi metri quadrati 24 ore su 24 non può essere lo stesso che si viene a creare tra persone che si frequentano per sole 8 ore al giorno. L’importante concetto: “scegli saggiamente gli individui con cui arricchire la tua vita“, non ha possibilità di applicazione, e questo porta a “spaccati di esistenza”. Mi spiego meglio. A terra la vita gira a un ritmo più o meno costante, scandito dagli impegni lavorativi e da quelli famigliari. Le persone che l’arricchiscono (o la impoveriscono) sono sempre le stesse o cambiano lentamente nel tempo. Mi viene da pensare che la vita a terra scorre puntellata da equilibri che possiamo individuare nelle costanti e nelle certezze. Quella del marittimo si sviluppa, quanto meno, in due dimensioni: una nel contesto famigliare, dove spesso fatica a reinserirsi al termine di un imbarco e da cui poi fatica a staccarsi quando arriva il momento di ripartire; l’altra la ritrova a bordo (per circa otto mesi all’anno) dove l’ambiente cambia ogni volta e le costanti le àncora alla passione per il lavoro, alla solitudine, alla malinconia e all’egoismo in cui si rifugia per dare un senso a una routine che è umanamente difficile da accettare. Le parole “spaccati di esistenza”, quindi, intendono evidenziare come ogni periodo d’imbarco, caratterizzato da ingredienti sempre nuovi in un contesto sempre uguale, diventi un pezzo di vita a sé stante condiviso intensamente con persone che forse non si rivedranno più: ogni imbarco un ricordo circoscritto, un pezzo di vita che ha vita propria, quasi scollegata da quella vincolata tra la nascita e la morte.

Marittimo, così come per molti altri mestieri, lo si può diventare solo fino a una certa età. Età in cui le sinapsi non avranno ancora imposto i loro limiti.

Se si sarà già provato a lavorare a terra, se si sarà già conosciuta la possibilità di un rifugio cerebrale dai problemi quotidiani offerto da vite parallele (famiglia, amici, hobby, lavoro, ecc.), se si saranno già apprezzati i diritti e i vantaggi di una “gerarchia controllata“, se la gelosia, la nostalgia, e mille altri validi motivi avranno già consolidato profonde sinapsi nel cervello, difficilmente si deciderà di accettare una vita in mezzo al mare, poco conosciuta, ancor meno considerata e, spesso, dimenticata (vedi elezioni politiche, diritti e protezione sociale, ministeri dedicati, garanzia di lavoro, titoli non riconosciuti, ecc.).

Quando i pensieri tendono a prendere questa direzione, mi viene in mente il titolo di un libro: “I vivi, i morti e i naviganti”. Parole che trasmettono l’idea di qualcosa che galleggia immerso nella nebbia.

Viviamo in uno stivale che per 8000 chilometri è a contatto con il mare, eppure esiste ancora una netta separazione sociale tra chi lavora in un elemento e chi nell’altro.

Per pareggiare i conti della vita dei marittimi, lo Stato italiano deve fare ancora parecchia strada, dando magari un’occhiata a come viene trattato chi naviga sotto altre bandiere.

Ma, nonostante tutto, la nave è anche un rifugio.

Ho detto che la gerarchia è molto sentita, aggiungo che i ruoli, i doveri e i diritti sono ben definiti. I problemi sono quasi quotidiani, spesso indipendenti dalla volontà di qualcuno e il più delle volte legati agli elementi atmosferici, alle avarie, ai cambi di programma. Insomma, spesso si tratta di problemi pratici, risolvibili con la preparazione, la buona volontà e il rispetto delle competenze.

Il marittimo che diventa terrestre s’immerge in una burocrazia personale più profonda: scopre le scadenze, le bollette, le multe, e si accorge della differenza psicologica che passa tra la gestione della “cartaccia lavorativa” – dove si ha un tempo dedicato e previsto a cui ci si abitua – e quella in cui, non avendo più disponibili mesi liberi consecutivi, si rende necessaria una buona organizzazione del tempo. Realizza che non c’è più una seconda dimensione, che è svanita la possibilità di spostarsi in mare o a terra a seconda della convenienza.

Il gioco si fa più sottile, soprattutto se, prima di lasciare il mare, ha navigato per diversi anni.

I terrestri non sono pratici e semplici come i marittimi, per loro i problemi hanno molte facce e qualsiasi questione, a seconda di come viene guardata, ha più colori dell’arcobaleno. Il bianco e il nero, a cui era abituato chi navigava, hanno mutato di significato ampliando all’infinito le sfumature.

Tutto si complica. I rapporti con le persone, per esempio, diventano un mistero. A bordo, non cambiando l’ambiente e il contesto, in poco tempo i caratteri escono per quello che sono – non si può fingere – e di solito si raggiunge un equilibrio in tempi piuttosto brevi.

A terra l’umore e la personalità cambiano più volte al giorno, a seconda che ci si trovi in famiglia, al lavoro, tra amici: muta l’ambiente, il contesto, il ruolo e il modo di porsi, a volte, per cambiare, basta anche solo indossare o togliere la cravatta…

Ma stravolgere le abitudini è spesso una cosa positiva. Si deve uscire dalla zona di “comfort”, quella dove tutto è famigliare, rimettere in discussione gli automatismi creati nel cervello fino a quel momento, costruire nuove sinapsi e adattarsi al cambiamento.

Lo possono fare tutti?

Non credo. Ci vuole una certa predisposizione, la fortuna di capitare nell’ambiente giusto, una forte motivazione e l’elasticità necessaria a mettere in discussione le certezze create fino a quel momento.

Il marittimo che diventa terrestre è, in definitiva, il classico pesce fuor d’acqua e la velocità/possibilità di adattamento dipenderà, in buona misura, dal suo carattere e dalla famigliarità che sarà riuscito a conservare con l’ambiente solido.

Avrà comunque un modo di vedere le cose differente, che a volte sarà un pregio e altre un limite, ma che sicuramente aiuterà a riflettere.

Quando sei su una nave tra cielo e acqua sai a cosa devi stare attento: il mare non è amico di nessuno; a terra anche questo non è mai così chiaro.

JOHN GATTI

Rapallo, 5 Marzo 2018

HEDY LAMARR, ATTRICE E GENIO DELLE TELECOMUNICAZIONI

UN PO’ DI STORIA DEL CINEMA CHE POCHI SANNO

L’AFFASCINANTE STORIA DI

HEDY LAMARR

UN GENIO NELLA TELECOMUNICAZIONE

di Ernani Andreatta originale di Peter Dally di Sidney

Traduzione di Carlo Gatti ed Ernani Andreatta

Nel 1933, una bella, giovanissima austriaca si spogliò per un regista. Corse nei boschi, nuda. Nuotò in un lago, nuda. Andando ben oltre i costumi sociali dell’epoca.

Il più popolare film del 1933 fu King Kong. Ma tutti a Hollywood parlavano di quel film scandaloso con la giovane e vistosa signora austriaca.

Louis B. Mayer, dell’immenso studio MGN, affermò che essa era la donna più bella del mondo. Il film fu pubblicizzato praticamente dovunque, dove naturalmente poteva diventare popolare e apprezzato. Mussolini, secondo quel che si dice, rifiutò di vendere la sua copia per qualsiasi cifra…

La STAR del film, chiamata Ecstasy, era Hedwig Kiesler. Essa disse che il segreto della sua bellezza era: "Qualsiasi ragazza può apparire meravigliosa. Basta che stia ferma e sembri stupida".

In realtà, Kiesler era tutt’altro che stupida, anzi era un genio. Era figlia unica di un famoso banchiere ebreo ed era un genio matematico che eccelleva nelle scienze. Quando fu adulta diventò inossidabile usando tutto il potere che le potevano dare il suo corpo e la sua mente.

Tra i ruoli sexy da lei interpretati, recitò con la sua esuberante bellezza e la forza del suo intelletto, Kiesler avrebbe mandato in rovina gli uomini della sua vita inclusi due dei più inossidabili dittatori della 20th century, nonché uno dei maggiori produttori cinematografici della storia.

La sua bellezza la fece ricca per un po’ di tempo. Di lei si disse che guadagnò e spese 30 milioni di dollari.

Ma il suo vero talento risultò provenire dal suo intelletto e la sua invenzione continua a “disegnare” il mondo in cui oggi viviamo.

Vedi, questa giovane attricetta avrebbe preso da sotto il naso di Hitler, uno dei più preziosi diritti tecnologici mai sviluppati fino ad allora.

Dopo essere volata in America, non solo diventò la più famosa attrice di Hollywood, ma il suo nome comparve su uno dei più importanti Brevetti mai rilasciati dall’U.S. Patent Office.

Oggigiorno, quando usi il tuo cellulare, o quando sperimenterai nei prossimi cinque anni, in base alla tua esperienza di “super-fast wireless Internet access (tramite qualcosa che si chiama “long term evolution” oppure “LTE” technology), ebbene, sarà usata una estensione tecnologica concepita per la prima volta da una attrice di 20 anni mentre era a pranzo con Hitler.

In quel momento essa recitava Ecstasy, la Kiesler era sposata con uno dei più ricchi personaggi in Austria. Friedrich Mandl era un magnate dell’industria bellica che sarebbe diventato la chiave di volta dei rifornimenti bellici del nazismo.

Mandl usò la bellezza della sua giovane moglie da mostrare come pezzo forte in un importante pranzo d’affari con rappresentanti austriaci, italiani e forze fasciste tedesche. Uno dei temi principali in queste riunioni che includevano cene con Hitler e Mussolini, fu la tecnologia che riguardava il controllo radio dei missili e dei siluri.

Le armi telecomandate assicuravano un maggior raggio d’azione rispetto agli altri sistemi usati a quell’epoca.

La Kiesler partecipava a questi pranzi sembrando stupida mentre al contrario “assorbiva” tutto ciò che sentiva.

Essendo ebrea, Kiesler odiava i nazisti e detestava gli ambiziosi affari del marito. Mandl rispose alla sua capricciosa moglie imprigionandola nel suo castello, Schloss Schwarzenau.

Nel 1937 essa tentò la fuga. Drogò la sua domestica, le rubò i vestiti e sgusciò via dal castello, poi vendette i suoi gioielli per finanziarsi il viaggio verso Londra.

Fece giusto in tempo a scappare. Nel 1938, la Germania annesse l’Austria. I nazisti confiscarono la fabbrica di Mandl che era mezzo ebreo. Mandl volò in Brasile. Più tardi divenne il consigliere del presidente Juan Peron, icona del populismo.

A Londra, la Kiesler combinò un incontro con Louis B.Mayer con il quale firmò un contratto a lungo termine diventando una delle più famose STAR della MGM. Apparve in oltre 20 films diventando co-star di Clark Gable, Judy Garland e persino Bob Hope. In ciascuno dei suoi primi sette film fu considerata una bomba ad alto potenziale...per la risonanza riscontrata.

Ma la Kiesler, per combattere i nazisti, guardò più lontano e non soltanto interpretando film erotici. Raggiunto il massimo della sua fama, nel 1942 sviluppò un nuovo sistema di telecomunicazioni ottimizzando l’invio di messaggi in codice che non potevano essere decifrati. Mise in pratica un sistema-guida di siluri e bombe che erano in grado di raggiungere i loro obiettivi. Fu in grado di costruire un sistema per uccidere i nazisti.

Dagli anni 1940, sia i nazisti che gli alleati stavano usando una specie di singola frequenza per il controllo-radio che l’ex marito della Kiesler

aveva prodotto e venduto. Il ritiro di questa tecnologia permise al nemico di trovare la frequenza giusta per intercettare il segnale di guida del missile con interferenze adeguate.

La chiave innovativa di Kiesler consistette nel “cambiare canale”. Questo fu il modo di codificare un messaggio attraverso una banda larga nello spettro delle trasmissioni radio. Se una parte dello spettro subiva interferenze, il messaggio riusciva a passare comunque attraverso le altre frequenze usate nello stesso canale.

Ma c’era un problema: la Kiesler non riusciva a capire come poter sincronizzare il cambio di frequenze su entrambi il ricevitore e il trasmettitore. Per risolvere il problema si rivolse al primo tecno-musicista al mondo: George Anthiel.

Anthiel era un conoscente della Kiesler che acquisì una certa notorietà per la creazione di complesse composizioni. Egli sincronizzava le sue melodie attraverso 12 pianisti producendo suoni stereofonici che nessuno aveva mai ascoltato prima. La Kiesler assimilò la tecnologia per sincronizzare il suo. Poi fu in grado di sincronizzare i cambi di frequenza tra il ricevitore dell’arma ed il suo trasmettitore.

L’11 agosto 1942 fu assegnata la PATENT N° 2,292,387 ad “Anthiel e a Hedy Kiesler Markey”, che era il cognome del marito di quel momento.

La maggior parte di voi non riconoscerebbe il nome Kiesler. E nessuno ricorderebbe il nome Hedy Markey. Ma é una facile scommessa, per chiunque di una certa età che legge questa lettera, ricordare una delle più grandi bellezze dell’epoca d’oro di Hollywood, Hedy Lamarr. Il nome che il regista Louis B. Mayer diede alla sua preziosa attrice. Quel nome che la Compagnia cinematografica rese famoso.

Mentre quasi nessuno conosce Hedwig Kiesler, Hedy Lamarr, fu una delle pioniere delle radiotelecomunicazioni. La sua tecnologia fu sviluppata dalla Marina degli USA che la usa fin d’allora.

In questo momento tutti noi stiamo probabilmente usando la Tecnologia Lamarr. Il suo Brevetto é situato presso la “Spread Spectrum Technology”, che usiamo ogni giorno quando ci colleghiamo alla rete wi-fi o facciamo delle chiamate con il cellulare abilitato Bluetooth.

Hedy Lamarr è nel cuore di tutti i massicci investimenti nella cosidetta quarta generazione “LTE” (Long Term Evolution) cioè l’evoluzione a lungo termine di queste tecnologie della comunicazione senza fili. La prossima generazione di telefoni cellulari o di ripetitori di cellulari, sicuramente genereranno un enorme ed esponenziale aumento sulla qualità e velocità delle reti di trasmissione diffondendo i segnali senza fili attraverso l’intero spettro disponibile. Questa specie di “decodifica” è possibile soltanto usando quel tipo di commutazione di frequenza che “Hedwig Kiesler”, al secolo la bellissima “Hedy Lamarr” inventò.

Ed ora sappiamo il resto della storia!

Memory di Ernani Andreatta:

Ed io personalmente ricordo benissimo questa bellissima e affascinante attrice che era HEDY LAMARR nei film proiettati al Teatro Cantero di Chiavari.

Rapallo, 12 luglio 2018

A L'EA GENTE NAVEGÂ,..

A L'EA GENTE NAVEGÂ ...

Le coste italiane hanno uno sviluppo complessivo di 7.456 chilometri per cui si dice che gli italiani siano "NAVIGATORI" oltre che poeti ed eroi ed altro. Il concetto compare sulla facciata del Palazzo della Civiltà Italiana o "COLOSSEO QUADRATO" a Roma.

MA IO HO UN'ALTRA OPINIONE!

La maggior parte degli italiani ancora nel XX secolo non avevano mai visto il mare:

gente dell’entroterra, di pianura, di campagna e di montagna che ne sentiva certamente parlare senza capire bene cosa fosse… interpretandolo, fin dai tempi più lontani, come la via d’accesso più insidiosa a pirati e razziatori da cui occorreva difendersi arroccandosi nel più profondo interno sulle colline tra mura e bastioni armati. Gente di terra che non temeva il maestrale, il libeccio e le tempeste atlantiche… perché non sapeva neppure come immaginarli …

Per i nostri avi, gente della costa, il mare era invece l’unica via di scampo per sopravvivere: l’amico-nemico che fin da piccoli si doveva imparare a rispettare e farselo amico per necessità; era l’orco marino con cui si giocava senza prendersi troppa confidenza perché aveva un carattere imprevedibile: voleva essere ossequiato e temuto perché lui percepiva e gradiva l’odore dei marinai veri. Un tempo si diceva:

Il buon marinaio lo si vede nella burrasca!

Il mare ha sempre punito i suoi sfidanti, quelli con la mentalità da tempo buono, arroganti e saccenti che fin dai tempi antichi costruivano navi, dighe e porti pensando al “mare forza olio”….

Purtroppo questa genia esiste ancora!

Verso Capo Horn...

Da grandi poi occorreva immaginarlo sempre incazzato e furioso. Da prevenuti e guardinghi si era sempre pronti ad affrontarlo con le armi create con l’esperienza dei “sopravvissuti” ai naufragi, alle demolizioni d’interi pezzi di costa, a paesi spariti insieme alle case e i rifugi delle imbarcazioni.

Gente dell’entroterra “condannata” a vivere nelle nebbie di pianura tra le dolci colline o sui monti innevati; gente di mare “condannata” a guardare oltre l’orizzonte per scoprire l’ignoto e conquistarlo per trovare qualcosa che valesse più di quella terra dura da arare e da domare negli esigui spazi tra i muretti a secco.

Pensieri diversi, mentalità talvolta opposte: di apertura e di chiusura, di coraggio estremo nell’affrontare l’ignoto marino, o di paura sulla terraferma per le improvvise guerre fratricide. Orizzonti diversi che hanno forgiato due razze diverse, due Italie che forse non si sono mai capite… non per odio, ma per un destino diverso che li ha posti su pianeti diversi.

Non occorre andare troppo distanti nel tempo. Allora parliamo dei nostri nonni che vissero a cavallo dell’800-900 quando nel Nord Italia si affacciò la Rivoluzione Industriale portando l’elettricità, i prodotti chimici ed il petrolio che sconvolsero il sistema economico e sociale nel suo insieme: una gtrasformazione che dura ancora oggi.

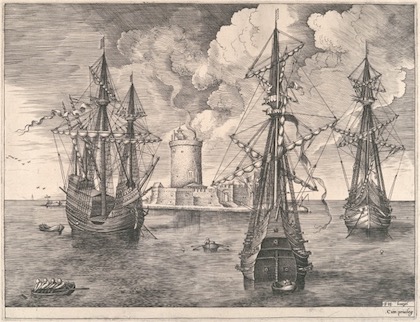

Ma vi siete mai chiesti da quanti secoli la gente della costa costruiva navi per solcare gli oceani e, in modo del tutto autonomo, era impegnata in una rivoluzione industriale indipendente che progrediva sia sul piano civile che militare per tenersi al passo degli altri Paesi concorrenti di tutte le sponde?

Eminenti storici ci hanno tramandato: nei secoli XIII e XIV, i Rapallini svilupparono una rilevante attività commerciale-marittima, soprattutto col Levante, ad opera della numerosa colonia rapallese dislocata a Cipro. In essa emersero naviganti, armatori e commercianti dai nomi ormai dimenticati: i Ruisecco e i Pastene. Un Domenico Pastene (fine del ‘300) diventa il più grande commerciante dell’isola, viaggia molti anni in Egitto, Siria, Asia Minore, Mar Nero, sino al golfo Persico, inviando interessanti relazioni diplomatico-commerciali alla Repubblica di Genova, lasciando infine tutte le sue ricchezze al Banco di San Giorgio. E Rapallo manda persino sulle rive del Lago di Ginevra un Sacolosi ed un Andreani, quali maestri d’ascia per la costruzione di galee sabaude. Pure alla fine del ‘300 un Antonio Colombo di Rapallo è Comandante di galee.

Durante il 1400 un rapallese è consacrato alla storia quale esperto comandante di armate navali: è l’ammiraglio Biagio Assereto, vincitore della battaglia di Ponza, la più grande del secolo XV. Tra gli uomini illustri assume particolare rilievo Giovan Battista Pastene, Almirante del re di Spagna, Pilota Major do Mar do Sud, fondatore di Valparaiso (1544). A questo punto si devono ricordare: Bartolomeo Canessa, Capitano di galeazza con Patente di corsa della Repubblica Genovese; Agostino Canevale, Comandante della galea Lomellina alla battaglia di Lepanto e Gio Bernardo Molfino, Capitano della fregata Il Cacciatore, che a metà del ‘600 corseggiava nei mari del Levante. Pressappoco alla medesima epoca, gli abitanti del Capitanato di Rapallo elargiscono una forte somma per la costruzione di una nuova galea, da incorporarsi col nome di Santa Maria del Monte Allegro, nella flotta genovese.

Durante il periodo conosciuto come “l’Epopea della Vela”, Rapallo diede figure eminenti di Capitani di Lungo Corso, da Emanuele a Giacomo Bontà, a Pietro Felugo e a Cap. Agostino Solari, da Agostino G. B. Macchiavello a Valentino Canessa e a Biagio Arata (comandante di grandi velieri in lunghe navigazioni oceaniche), tutti valenti navigatori sulle rotte oceaniche mondiali. Parecchi rapallesi si contavano anche fra gli equipaggi della Real Marina Sarda.

Génte navegâ …. Questa espressione rimasta nell’uso comune si riferisce ancora all’esperienza internazionale della nostra antica “gente di mare”, veri ambasciatori sparsi nel mondo, Comandanti che sapevano come procurarsi i noli entrando nella politica non solo economica del Paese che li ospitava, ma facendosi apprezzare fino a diventare agenti diplomatici, consoli e consiglieri di Governi.

Questa gente “navegâ” portava in patria informazioni “reali ed affidabili” su risorse naturali da esportare ed importare, notizie su rivoluzioni in corso e sulle varie instabilità che si alternavano con molta frequenza. I nostri equipaggi erano i media dell’epoca, osservatori privilegiati che portavano alla luce scenari altrimenti sconosciuti in Europa. Padri Comandanti che iniziavano i figli alla navigazione tenendoli a bordo quattro anni per lasciargli il Comando, per poi rientrare a casa ed aprire Cantieri Navali e Società di navigazione.

Questa era la gente navegà! Gente che parlava tutte le lingue del mondo marittimo, che conosceva la storia, la geografia e l’economia del mondo di allora. L’esempio tipico di persona navegà é sicuramente Giuseppe Garibaldi, la punta di un immenso iceberg umano se pensate che la sola Camogli armò 1200 velieri e non fu un caso che l’Eroe dei due mondi staccasse il proprio libretto di navigazione su un veliero di Camogli: